黑水鸡棘口吸虫病的临床案例与病原分子生物学鉴定

2022-11-07黄潇航彭佳佳李诗艺贺金峪王诗晨李金泽黄志坚殷光文

黄潇航 彭佳佳 陈 榕 李诗艺 张 龙 贺金峪 王诗晨 李金泽 黄 瑜 黄志坚 殷光文*

(1.福建农林大学动物科学学院(蜂学学院),福州,350002;2.福建省动物药物工程实验室,福州,350002;3.福建省畜牧兽医研究所,福州,350013)

黑水鸡(Gallinulachloropus)通体黑褐色,嘴黄色,嘴基与额甲红色,两胁具宽阔的白色纵纹,尾下覆羽两侧为白色,中间黑色,脚黄绿色,脚上部有一鲜红色环带[1],是具有重要科研、观赏和经济开发价值的涉禽。黑水鸡的人工繁育工作在我国部分地区已经尝试开展,研究其寄生虫寄生和感染情况,对保护和开发黑水鸡资源具有重要意义。

棘口吸虫(Echinostomaspp.)是一类寄生于水禽体内的常见消化道吸虫。生活发育过程经历卵、毛蚴、胞蚴、母雷蚴、子雷蚴和囊蚴等阶段,淡水螺、蛙和淡水鱼等均是其重要的中间宿主,主要致病机理为棘口吸虫的吸附结构刺激禽类肠道黏膜,导致禽类患肠炎,营养被剥夺,同时由于其分泌毒素,容易造成禽类消化机能发生障碍,使禽类生长发育受阻等[1]。分子生物学技术在寄生虫种类鉴定中的应用越来越广泛,COXⅠ、18S rRNA等也被更多地运用在寄生虫的分子鉴定中。核糖体间隔转录区ITS在绦虫、线虫和吸虫等多类蠕虫的遗传研究中应用较广,被学者认为是一种较好的基因分子标记。

本研究对福建省某地送检的1例自然死亡黑水鸡进行吸虫完全剖检法检测,结合传统寄生虫检测和病理学研究等,通过分子生物技术鉴定分离获得的虫株,旨在为黑水鸡人工繁育驯化中寄生虫病的防控提供相关参考。

1 病例简介

福建省某地送检的自然死亡黑水鸡,雄性,2019年11月送检时体表毛色暗淡,泄殖腔附近有大量排泄物粘附于肛周羽毛,形体轻度消瘦,口腔黏膜轻度发白,无异常分泌物(图1),怀疑患消化道寄生虫病。

图1 黑水鸡尸体外观Fig.1 The appearance of the dead Gallinula chloropus

2 材料与方法

临床解剖,观察内脏器官有无病理变化。采集有临床病变的主要部位,浸泡于10%福尔马林溶液,送往北京康佳宏原生物科技有限公司进行病理组织学切片的制备与观察。采集虫体,-20 ℃保存于75%乙醇溶液内,用于分子生物学鉴定。在形态学研究基础上,采集1株(HSX-01)形态较为完整的肠道内吸虫进行DNA提取,根据文献[2]合成吸虫通用引物进行ITS遗传区域的扩增。反应体系为25.0 μL(TaqMix酶12.5 μL,ddH2O 6.5 μL,上、下游引物各1.0 μL,目的基因DNA模板4.0 μL)。反应条件:94 ℃预变性5 min;94 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸45 s,共30个循环;72 ℃延伸10 min,4 ℃保存。获得阳性条带切胶回收后送往福州铂尚生物公司测序。

下载NCBI中与HSX-01株具有较高同源性的吸虫序列,构建相关吸虫进化树。系统进化树构建方法采用邻近树法,循环计算1 000次进行树图的制备。使用肝片吸虫(Fasciolagigantica,MK321642.1)作外群,序列比对方法采用多序列比对分析。

3 结果与分析

3.1 尸体剖检

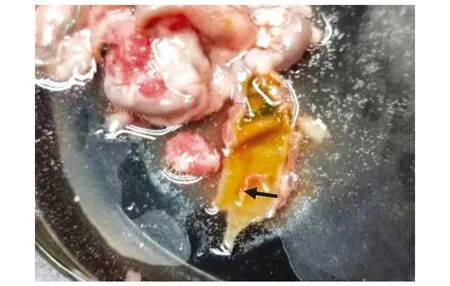

临床解剖死亡黑水鸡,发现主要脏器无明显病变,肝脏轻微充血肿大,肠道部位发黑栓塞,轻度鼓气,胃肠道内有大量吸虫虫体。参照李国清[3]对吸虫病的确诊标准,结合临床消化道病变,初步判断感染了棘口吸虫(图2)。

图2 黑水鸡肠道吸虫虫体(↑示虫体)Fig.2 The fluke(↑) observed in intestinal autopsy

3.2 虫体形态学观察

从消化道中分离出多条形态完整和肉眼可见的吸虫虫体(图3A)。虫体扁平,长为0.65~1.20 cm,具有多个吸盘,头部膨大为冠状结构(图3B)。肠道内虫体寄生部位的肠壁变薄,有出血点。

通过临床光学显微镜观察,吸虫的尾部无小棘(图3C),头冠上有头棘(图3D黑色箭头),颈部狭长,腹部具有吸盘结构,肠道纤细,形态学特征符合棘口吸虫的形态结构[3]。

图3 黑水鸡肠道吸虫的形态Fig.3 Morphology of intestinal fluke in Gallinula chloropus

3.3 病理组织观察

由苏木精与伊红染色制备病理HE石蜡切片观察可知,黑水鸡肠黏膜层局部坏死,绒毛结构消失,伴有大量坏死细胞碎片(图4A);心脏组织局部心肌纤维断裂,纤维溶解伴有炎性细胞弥散性浸润(图4B);炎性细胞灶性浸润,肝血窦扩张充血(图4C);部分小肠绒毛上皮细胞脱落坏死,炎性细胞弥散性浸润(图4D)。

图4 黑水鸡病理组织检查结果(200×,HE)Fig.4 Histological examination results of Gallinula chloropus(200×,HE)

3.4 分子生物学鉴定

黑水鸡吸虫ITS扩增片段大小为744 bp(图5)。使用DNAStar 7.0生物分子软件,参照NCBI中已报道的吸虫序列进行PCR产物扩增区域划分,结果显示:同源性登录序列从高至低依次为Echinostomatrivolvis(GQ463127.1),E.friedi(AJ564383.1)和E.cap-roni(AJ564382.1),同源性分别为92.87%、92.73%和92.60%。比较BD引物扩增的ITS区域片段,分析该片段的ITS2遗传信息,使用DNAStar 7.0软件,比较获得的ITS序列与E.trivolvis(GQ463127.1),发现扩增获得的序列相对保守,同源性均超过90.00%。

图5 样品ITS遗传区域PCR扩增结果Fig.5 PCR amplification results of the ITS genetic region of the sample 注:M.Trans2K® Plus Ⅱ DNA Marker;1.吸虫HSX-01的ITS扩增产物 Note:M,Trans2K® Plus Ⅱ DNA Marker.1,The ITS amplified products of fluke HSX-01

借助生物分析软件构建进化树,发现黑水鸡肠道寄生的棘口吸虫(HSX-01)在生物分子遗传上更接近于E.trivolvis(GQ463127.1),同源性达92.90%,此外,与其他棘口吸虫(AJ564383.1、CQ463132.1、KM520150.1、AF336232.1、GQ463127.1、AJ564382.1和MT409012.1)也具有较高的同源性,同源性均大于91.00%。通过同源性比对、样本株与进化树分析,本次分离获得HSX-01株吸虫与棘口吸虫(AJ56-4383.1、GQ463132.1、KM520150.1、AF336232.1、GQ463127.1、AJ564382.1和MT409012.1)在树图上形成单独的区域分支,与外属吸虫——肝片吸虫(MK321642.1.1)存在较远的树图遗传距离(图6)。

图6 黑水鸡棘口吸虫ITS Neighbor-joining进化树Fig.6 Neighbor-joining phylogenetic tree constructed by the sequences of ITS of Echinostoma spp.

4 讨论

王丽坤等[4]曾报道丹顶鹤(Grusjaponensis)感染棘口吸虫的案例;赵国等[5]报道了白腹秧鸡(Amaurornisphoenicurus)感染棘口吸虫,对病理组织学形态观察研究;我国南北方城市均有关于鸡[6]、鸭[7]、鹅[8],甚至野生哺乳动物如海狮(Zalophuscalifornianus)[9]等感染棘口吸虫的报道,可见该类吸虫感染的范围较广,存在跨宿主寄生的可能性。

黑水鸡作为一种常见的涉禽,主要生活在乡村水塘、沼泽和滩涂地,主要食物为湖泊和沼泽生态系统中的鱼、虾和螺等小型水生动物及水生植物,棘口吸虫常寄生于水生动物体内,这也成为黑水鸡感染该病的重要食源性途径。笔者对黑水鸡的死亡原因进行分析,发现并确诊其为棘口吸虫感染,通过病理组织学切片研究其消化道病变,发现死亡黑水鸡肠道表现为炎性灶迁移浸润,肠道黏膜坏死,肠道绒毛层结构出现不同程度损坏,伴随肝炎、淤血和心肌撕裂等病变,可能与寄生吸虫破坏肠道结构有关。我国对黑水鸡消化道吸虫的报道主要停留在形态学方面,分子遗传鉴定较少,本研究通过对ITS遗传区间测序和构建进化树,为黑水鸡消化道吸虫的种类鉴定提供了重要参考。

徐光辉等[10]报道了棘口吸虫感染会引起发烧及肝功能异常的临床症状。在本案例中,被感染的黑水鸡除了消化系统出现炎症外,心和肝等部位也存在不同程度的炎性病理组织学变化,可能由于棘口吸虫感染直接或间接引发细菌等微生物感染所致。本案例首次通过分子生物学技术对黑水鸡棘口吸虫的种群遗传学进行深入研究,为黑水鸡野生种群棘口吸虫病的临床诊断提供了依据。