探讨公路勘测中GPS的具体应用

2022-11-07陈慧敏

陈慧敏

(忻州市交通建设中心,山西 忻州 034000)

0 引言

公路建设质量要求日益提高,配套施工技术的升级势在必行。公路勘测技术多样,包含测距、测角及水准测量等常规地面测量技术,不同技术的应用特性各异。相较而言,GPS技术具有精度高、速度快、全天候等优势,深受工程技术人员的青睐。在该行业技术发展趋势下,需加强技术探索,明确GPS技术的应用原理及要点,发挥GPS技术的应用优势,为公路建设提供支持。

1 GPS技术概述

全球定位系统GPS具有全球性、实时性、连续性、全天候的定位能力及三维导航能力,在很多行业得到了广泛应用。同时GPS技术提供的三维坐标、速度和时间数据精确,利用价值极高。单点导航定位和相对测地定位是GPS的两种常见应用方式,覆盖至地形测量、工程测量及地形测量等领域。

2 工程概况

某高速公路全长约45 km,设计速度100 km/h。沿线以丘陵地貌居多,地形起伏大,加之封山育林,不利于工程建设活动的开展,同时对工程测量提出较高的要求。为兼顾中线放样测量、横断面测量、水文测量等各项测量项目的高精度、高效率要求,均采用GPS技术。

3 GPS技术的应用原理及坐标转换

3.1 静态相对定位原理

选定某已知的或假定的基准站,在该处配置GPS接收机,与被测站同步观测卫星,采集载波相位测量数据并加以处理,确定基线矢量并明确被测站相对基准站的坐标,以达到高精度测量的效果。

3.2 GPS-RTK实时动态定位原理

基准站将卫星信息经由无线电通信系统传至流动站,流动站接收基准站传递的卫星数据,在获取一系列数据后,流动站初始化,差分处理载波观测信号,确定待测点的坐标。

常规GPS静态定位、快速静态定位等方法虽然取得广泛应用,但在便捷性、效率等方面存在局限性。不同的是GPS-RTK技术可集多项技术核心于一体,具有数据处理效率、定位效率均较高的优势。可全面检核数据,及时剔除不达标的数据,以免影响测量成果的可靠性[1]。

3.3 坐标系统转换

公路工程控制网应用中存在坐标系与WGS-84坐标系的转换问题,根据GPS测量的要求,需确定施测点的真实坐标数据,并进行准确的坐标转换。GPS测量精度易受坐标转换参数的影响,可采取以下措施:

(1)安排静态测量,确定WGS-84坐标,汇总在完成平差处理后的控制坐标,综合多项坐标数据进行校正,确定坐标转换参数。

(2)取沿线的多点进行,生成多种匹配方案,保证转换参数的可靠性。

(3)转换参数的可行性检验根据平面或高程校正残差进行。

4 GPS在公路勘测中的应用

4.1 首级平面控制网的布设

以路线的基本走向为准,布设控制点,根据此类控制点完成带状地形图的绘制、测量放样等后续工作。GPS静态技术布设首级平面控制网涵盖的作业环节包括:外业观测、基线解算与检核、网平差、坐标转换等。为保证工作成果的有效性,需阶段性推进工作进程,首先做好技术设计,明确测量的具体方式以及注意事项,再由专员依据设计方案规范操作。加强GPS偏心观测、内业平差等细部的管控,在做好前述各项工作后,可保证几十千米内的点位误差约为2 cm,有较高的观测精度。

4.2 首级平面控制网的加密

首级平面控制网建成后,设二级控制点,间隔取700~800 m。在待测点布设仪器,完成电台、接收机、手簿的连接,用GPS接收机接收定位数据,执行坐标转换操作,确定待测点的坐标,达到高精度测量的效果。为保证外侧测量的准确性,流动站与基准站间共同锁定的卫星数量应不少于5颗,观测时间可安排在GPS卫星分布几何因子小于3时。单个待测点的重复观测次数以5次为宜,对比分析每次测量的数据,若坐标差值在1 cm以内,表明观测数据具有准确性与可靠性,超过1 cm时初始化流动站,需重新安排观测,直至单点连续5次观测数据的坐标差值在1 cm以内为止。高斯平面坐标可在外业测量的基础上用软件确定。

4.3 高程控制测量

GPS定位系统测量、公路测量获取的高程分别为大地高、正常高,测量遵循因地制宜的原则,结合现场状况设水准高程联测控制点,获取高程异常变化的拟合参数。综合静态联测和动态观测两种方法,集各方法的优势于一体,确定待测点的大地高,再建立数学模型,根据已经测定的数据进行计算,获得满足公路工程施工要求的测点正常高。

4.4 路线控制测量

4.4.1 布网方案

布设E级GPS控制网,对F级GPS控制点加密。E级点中,每对点的间隔距离保持在4~5 km,布设的各点与道路中心线的距离保持在100~300 m,各点之间达到通视状态,以便于测量的高效进行[2]。沿路线按300~500 m的间隔依次布设F级GPS控制点。适当延长E级GPS控制网的边长,按照此方式进行测量后,可提高控制网的精度。E级GPS网宜采用边连式或单三角锁的网形,将闭合环的边数控制在8条以内,布点安排在公路中线的两侧,遵循均匀布置的原则,F级GPS点以导线网附合至E级GPS点。起算数据与GPS测量数据重合的数量应充足,实现GPS测量成果向地面坐标系的有效转化。或者也可联测足量的地方控制点,以求得坐标转换参数,取得良好的应用效果。在新布测的GPS网周边均匀规划联测点。联测点的频率为每20~30 km进行一次,需注意联测点的数量无严苛限制,必要时可根据实际需求适当增加联测点。联测的已知三角点需有较高的等级精度(超过E级GPS网的精度)。

4.4.2 观测

观测仪器采用WILD200双频GPS接收机,为使观测工作顺利进行,提前制定观测计划,确定适宜的观测时间以及具体的观测作业方法,为观测人员日常观测工作的开展提供引导。接收机同步跟踪卫星的数量超过5颗,同步观测时间不短于20 min,数据采集间隔为15 s。依据GPS操作手册要求进行观测,完整记录各项原始资料,测量手簿记录需做到内容完整、准确可靠、不得随意涂改。

4.4.3 数据处理

按照如下方法有序完成GPS数据处理:

(1)基线解算:采用专业基线处理软件进行,解算后加强检验,保证合理性。

(2)GPS网平差:采用TGPPS软件,E级GPS网统一平差,保证精度分布的均匀性,消除拼接系统误差。无约束平差是基础操作,用于检查GPS控制网的内符合精度,随后做二维约束平差,确定GPS控制点的地方坐标。控制网边长中误差、相对中误差、点位中误差、最弱点点位中误差在经过约束平差后分别控制在0.50 cm以内、5.54 ppm、±1.00 cm以内、±0.73 cm。对平差结果做对比分析可知,E级GPS网具有较高的精度,可行性突出,达到高等级公路控制点的要求。

4.5 大比例尺带状地形图的测绘

公路工程建设质量日益提高,工程测量也需逐步朝着高精度的目标迈进,单一采用GPS-RTK或全站仪的方法缺乏适用性。此时联合采用两种方法成为更具可行性的方案,确定GPS-RTK和全站仪各自的测量结果,相互验证,得到高精度的测量结果。在保证测量成果真实可靠的同时,还将提高控制点的布设效率,达到提质增效的综合应用效果。

4.6 GPS-RTK技术在公路中线放样中的应用

在地面标记公路中线,向GPS电子手簿输入中桩点坐标,定出放样点。在GPS-RTK测量中,各点的测量均独立完成,放样精度基本一致,不存在累计误差,可保证测量放样的精度。

4.7 GPS-RTK技术在公路断面测量中的应用

在地面清晰标记公路中线,将设计路线键入软件,以便采用RTK进行纵断面测量,线路的坐标与里程形成对应关系。外业中桩测量阶段,手簿自动提示放样点的位置,在控制前后、左右的偏移量后,灵活地在现场选择地形变化点完成测量,全程各项操作的便捷性良好,测量的精度和效率均较高。

4.8 测量的具体要求以及注意事项

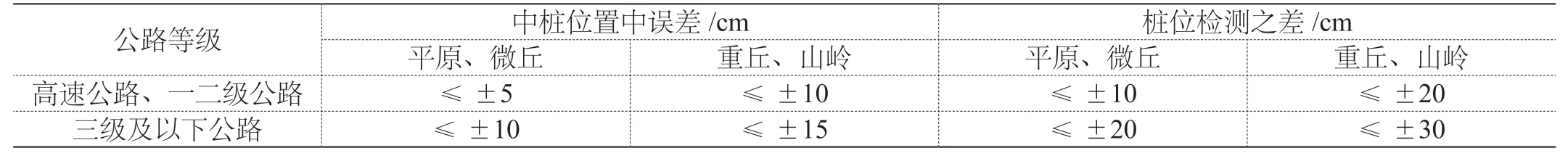

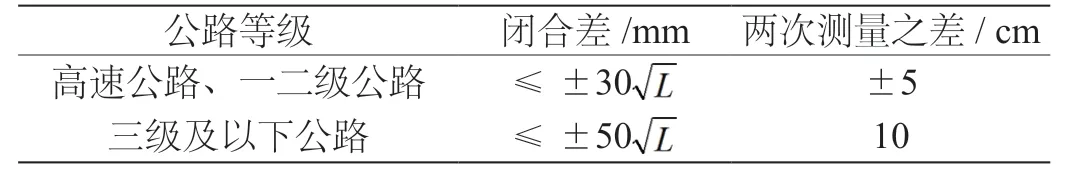

中线放样的关键在于确保各放样点均在设计线路上,要求工作人员严格依据规范操作,保证平面和高程的精度。不同等级公路对中桩平面桩位和中桩高程测量的精度要求各异,如表1、表2所示。

表1 中桩平面桩位精度

表2 中桩高程测量精度

该工程沿线地形、地势条件复杂,放样线路距离长,测量时需加强细节控制,以保证测量的有效性。

(1)作业半径的设置。数据通信状态易受到作业半径的影响,因此合理控制作业半径具有必要性。基准站电台信号传输距离是影响RTK作业半径的关键因素,为提高测量精度,需重点对传输距离做深入研究[3]。若测量区域内的建(构)筑物的数量较多或树木较为旺盛,则不利于移动站正常接收电台信号。例如信号偏弱乃至失联的问题,即便接收到信号也难以保证高程数据的精度。为满足测量范围广和测量有效性的要求,推荐RTK的作业半径在5~10 km以内。

(2)基准站的设置。建筑物、山体等均会对RTK数据传输造成影响,在信号传输阶段还有可能存在各类高频信号源的干扰,导致传输无法正常进行,外业精度和作业半径均会受到影响。为保证GPS信号接收的质量,需在测量前合理规划基准站。从实际情况出发,评价基准站位置的可行性,尽可能与电磁干扰源保持相对较远的距离,主动规避干扰;基准站周边不可存在大范围的信号反射物,同时削弱多路径效应对基准站运行状态的影响;基准站电台天线和移动站天线之间需保持通视,尽可能减少两者之间的高山、高层建筑物等遮挡物的数量,条件允许时天线适当向高处设置,以便实现电台信号的无阻碍传输。

(3)已知点位的选取。妥善选择已知点位,以便测量的高效进行,并从中取得较高精度的测量结果。GPSRTK属于厘米级精度动态实时差分测量,放样精度一般对于起算点在±2~±3 cm之间,测点精度均和已知点发生关系。根据此特点,若要提高放样精度,需加强日常检核,确保各项数据均合理、可靠。

5 测量精度分析

5.1 中桩平面精度的分析

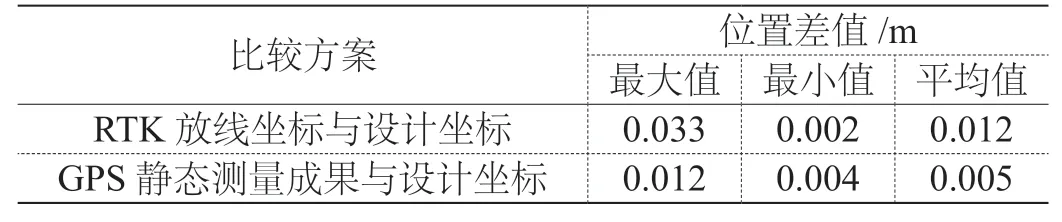

定线放线时,按500 m的间距依次用GPS-RTK技术测放中线控制桩,具体间隔距离可视实际情况在该值的基础上做小幅度的调整。依据该方式进行操作,共放出90个中线控制桩,并钉设方桩及标志桩。前述工作落实到位后,与GPS控制点联测,建立复合网。汇总设计坐标成果和放线坐标成果,做对比分析,评价中桩平面精度,具体如表3所示。

表3 中桩平面精度统计

5.2 中桩高程精度的分析

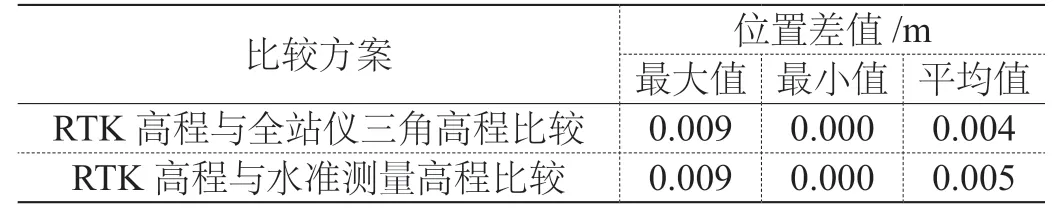

在确定GPS-RTK测量的中桩高程后,汇总全站仪的三角高程和水准仪的中桩高程,围绕多项高程数据做对比分析,明确中桩高程的精度。具体内容如表4所示。

表4 中桩高程精度统计

6 结论

综上所述,公路勘测精度要求高,需要选择科学的方法高效、准确地完成勘测作业。同时GPS技术是公路测量中的重要技术手段,可快速建立公路勘测收集控制网,保证测量的准确性,提高测量效率。其中,GPSRTK技术属于公路测量领域极具代表性的技术革新。其深度改变了公路测量模式,因兼具高精度、高效等特点而在道路带状地形图测绘、定线测量等领域取得广泛的应用,且随着技术研究的深入,在公路沿线跨河水准测量、水深测量等方面也崭露头角,发展前景广阔。经过该文的分析,提出GPS技术在公路勘测领域的技术应用要点,涉及基础设施的配置、测量方式、各项数据的采集与处理等,希望所提内容对同仁有参考作用。