二十世纪下半叶秦筝音乐发展管窥

2022-11-05赵美娜

赵美娜

[内容提要]秦筝是筝最早的流派,兴盛于隋唐,失传于明清。到二十世纪下半叶后,在周延甲先生等人的努力下,开始进行“秦筝归秦”。复苏的秦筝主要以陕西的地域文化以及地域音乐为创作的方向,尽可能使秦筝能够归属到今天秦地的音乐文化之中。半个多世纪以来积累了丰硕的理论成果。本文从秦筝溯源之概说、二十世纪下半叶秦筝筝曲的风格与演奏以及二十世纪重要代表人物和理论建树四个方面来对二十世纪下半叶秦筝音乐发展进行总结。

一、秦筝溯源之概说

筝是中国古老的弹拨乐器,它音色独特,具有强大的表现力,时而婉转婀娜时而大气磅礴。因为李斯在《谏逐客书》书中有筝的字样,加之所指又发源于秦地,才称“秦筝”。今天由于其历史悠久而古老,故今也称其为“古筝”。

筝根植于中国传统文化和音乐之中,从现今已知最早关于筝的记载中可知,这种弹拨乐器在战国时期就已经广泛的流行。在历史长河中,筝也经历进化和演变,今天筝的种类很多,如十二弦筝、十三弦筝、十六弦、二十一弦筝等,琴弦也由之前的羊肠线发展为钢丝和尼龙线,筝在外表的样式上也发生了一定的转变。

筝最早流传于战国时期的秦地,也就是今天的陕西等地。从最初的秦筝到今天,筝演奏的流派也得到了一定程度的拓展,尽管秦筝作为筝派中最古老的流派,但其实秦筝在流传的过程中曾经处于失传状态。被定义的山东筝、浙江筝等八大流派中唯独没有秦筝。因此才有了二十世纪中叶秦筝的复兴。由西安音乐学院相关部门提出“秦筝归秦”的工作目标,由考古学家和文艺工作者们从历史典籍以及已知的陕西音乐中提取出来的。西安音乐学院“秦筝归秦”的做法在中国音乐史以及民族文化史上是具有重要意义的。在归秦行动的音乐创作上,这些参与者们最大限度地以陕西传统的音乐元素为主体,保留了秦地的音乐风貌,并且再现了不同时期的历史意境。

二、二十世纪下半叶秦筝筝曲的风格

(一)明显的地域性音乐特征

二十世纪下半叶后,在周延甲先生的努力下,开始进行“秦筝归秦”工作,复苏的秦筝主要以陕西的地域文化以及地域音乐为创作的方向,尽可能使秦筝能够归属到今天秦地的音乐文化之中。

陕西的民族音乐无论是民歌还是戏曲都具有十分明显的地域特征,新时期的秦筝音乐风格在很大程度上借鉴了陕西的民族音乐。在音乐形式上借鉴了今天依然流行在陕西当地的戏曲,如秦腔、迷胡、碗碗腔、弦板腔、榆林小曲,以及一些山歌小调等音乐形式。尤其是秦筝在韵味上借鉴了秦腔的秦韵。由于秦腔历史悠久,与秦筝都是诞生于秦地,并且秦腔的兴衰曲线在明朝之前与秦筝都大体相似,因此今天秦筝的复兴从秦腔中寻找元素,从“归秦”的角度上看是十分正确的。

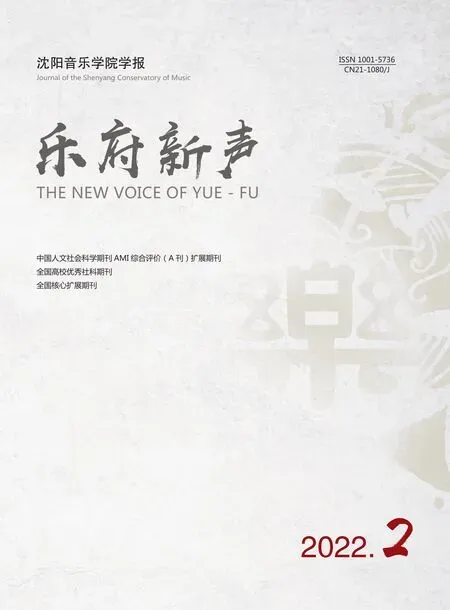

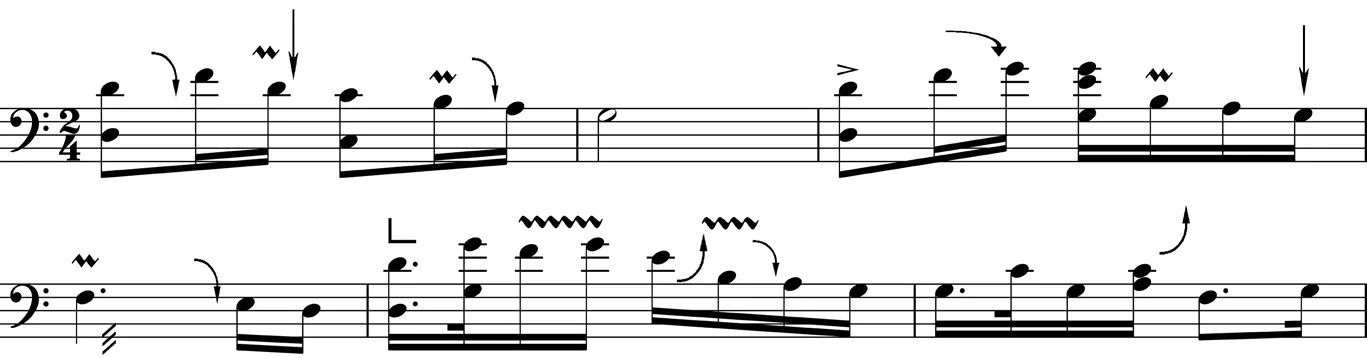

极具代表性的是,秦筝中的苦音、欢音,称之为“二变之音”(又称哭音),即“变宫”与“变徵”。特点在于fa、xi 这两个音在乐曲中是多变的,这种变化并不遵守常规,而变化的音也是具有其独特性,是以一种微升降的方式存在的,这使得乐曲在旋律流动和演奏的过程中fa、xi 二音始终处于变化的状态之中,这种变化和旋律的动态就是“二变之音”的特点,也是陕西音乐的主要特点,如例1《香山射鼓》:

例1.

此外秦筝还借鉴了陕西戏曲中的一些润腔,如哭腔。哭腔是陕西戏曲中普遍存在的,如秦腔、碗碗腔中都有哭腔。哭腔的音阶并不是一种完全固定的音阶模式,有时会省略几个音,有时又加入装饰音。但它具有一组音群,也就是以“sol xi do re fa”为主要的音群。尽管并不一定按照排列顺序上行和下行,但哭音的音群还是具有明显的特点。而且哭音之中也会加入“二变之音”,微变也跟着情绪或音群上下行来进行改变。一般来说哭音的下行时微升fa 会向mi 音靠近,微降xi 会向la 音靠近从而形成其特点,因此哭音中加入“二变之音”使秦筝的陕西韵味更加浓厚。而且秦筝还保持着陕西音乐风格细腻的主要特征,其委婉中多有悲怨,慷慨急促,激越中也有抒情。

(二)具有一定的阶段性特征

“秦筝归秦”始于二十世纪下半叶,经过了三个时期,分别是秦筝复兴的初级阶段、停滞和复苏时期、全面发展时期。每个阶段都具有时代特点。

20 世纪20 年代至60 年代是秦筝复兴的初级阶段,这个时候在作品创作上文艺工作者们更加注重的是编而不是创,此时的作品多是遵循以体现民族韵味为主的作品,而作品的结构也多为单段体的结构形式,这时候秦筝的演奏技巧正在雏形阶段,演奏技术更多的是遵循传统,并且借鉴其他筝派的演奏技巧。尽管在作品创作和技巧上该阶段都没有进行大胆的创新,但这时期是确立“秦筝归秦”方向性的重要时期,以民族韵味为主的选择也是对秦筝未来的发展奠定夯实的基础。这时期主要代表作品有《秦桑曲》、《绣金匾》、《小小船》、《五更鼓》等。

经过停滞后,进入了一个新的时期,伴随着改革开放,各地区音乐都得到了一定程度的复苏,秦筝也不例外。20 世纪80 年代到90 年代涌现出了许多文艺工作者以及学者,他们开始对秦筝的复兴之路进行群体性理论上的思考,涌现出许多学术论文来讨论秦筝未来的发展以及创作和技巧上的问题。这时期秦筝作品开始注意对民族韵味的修整,也可以说是对细节的进一步追求,并且在双手技法上开拓了很多新的配合技法,将古今联系在一起进行创作如《香山射鼓》、《三秦欢歌》等作品。

20 世纪90 年代至今,由于研究者、作品量的增多,以及相关因素的成熟,秦筝进入了一个全面发展的时期。主题上不再一味地进行歌颂与赞扬,开始从人文的角度进行创作思考,并且在作曲上大量吸收了西方作曲的技法,技巧的运用也更加大胆。右手几乎被完全解放出来,相对可以来独立表现某个声部,其速度也有所拓展,而且一些技巧的组合也特别引人入胜。如《五陵吟》的开端就将轮指、刮奏、摇指等技巧组合运用,并且层层发展,营造各种气氛。又如周延甲先生的《秦桑曲》将重心放在秦筝之音乐特点上,注重秦乐的苦音等特点,这客观上说明了“秦筝归秦”并非是一代人的理想和努力,它充分得到了良好的继承以及可持续性的发展。

三、二十世纪下半叶秦筝曲的演奏

(一)从技巧的角度谈如何演奏当代秦筝作品

1.右手技巧

演奏当代秦筝作品需要深入地了解当代秦筝的技巧,才能从技术上驾驭秦筝作品。右手的演奏技巧主要是以大指为主,分别是大指连托、大指托劈、大指关节长摇。

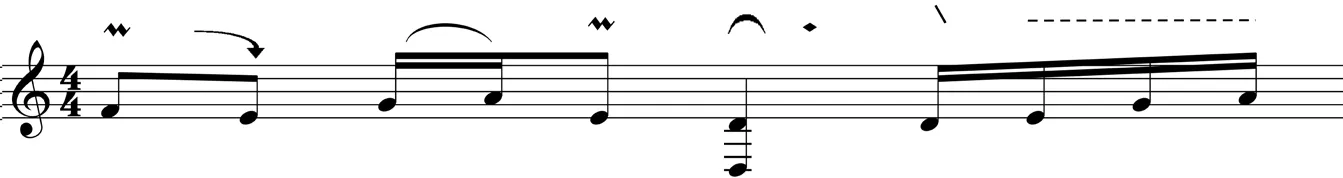

大指连托又称连续快速单托。要求连续进行和保持一定的速度,连托时需要无名指的协作,依靠无名指的扎桩,大指才能够有一个支持的力向上进行,而扎桩的位置要按照音色需求在前岳山内外转换。这种快速大指连托最适合表现陕西人民豪放的性格特征。这种技巧也是十分常见的,如在曲云《香山射鼓》中,就运用了这种大指连托的技巧(见例2)。

例2.

如在曲云《哭道情》中也运用了这种连续快速度的大指技巧(见例3)。

例3.

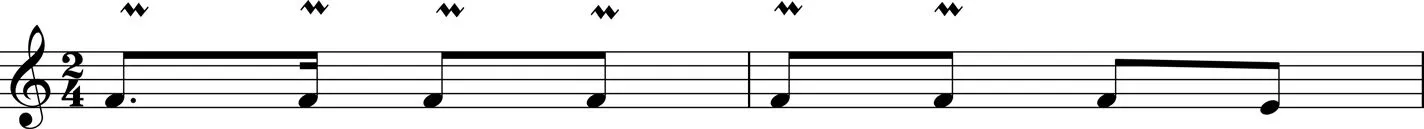

大指托劈也是秦筝右手的常用技巧。大指托劈的运用一般也是与大指连托一样,要求一定的速度和连续性。大指托劈分为单双弦两种,根据作品的内容以及表情不同关节的支撑点也不同。一般情况下在表现作品中凄凉的色彩时会以大指小关节为折点,在作品中表现急促紧张的情绪,或需要烘托作品悲愤之情时以大指大关节为折点。如周延甲《秦桑曲》中一段就是单弦以小关节为折点的快速连续的大指托劈,并加入持续的颤(见例4)。

例4.

双弦大指托劈一般在快板或节奏稍快的作品中,能够彰显气势,在双弦进行连续快速大指托劈时还要注意双弦触弦的统一,并且要以强有力的方式击弦等。如例5 周延甲《秦桑曲》中的快板就是运用了这种双弦大指托劈的技巧。

例5.

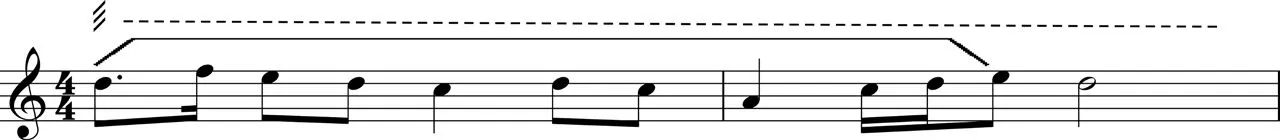

大指关节长摇是前面提到的大指托劈的结合,将这两者技巧组合进行,就变成了大指关节长摇。这种技巧运用时要注意速度的运用以及力度的饱满。如果速度不能均匀的展现,那么作品的张力以及连贯性就会得到损失。而且大指的位置以及角度在这个技巧中也很关键,要尽量使大指向前岳山倾斜,并且尽量与弦垂直,同时还要做到保持下方的触弦角度。如例6 曲云《香山射鼓》中这一段就运用了这一连续技巧。

例6.

2.左手技巧

秦筝演奏中,比较有特点的左手技巧是大指按弦。在古筝左手传统技法按、揉、滑等的基础上,常常会用到独特的大指按弦。为了秦筝作品中特有的上行下行的跳进以及级进,大指按弦会使演奏时旋律的连贯性得到保障。大指按弦是按照音程来划分的如八度、五六度、四度等按弦方式,而演奏时就依靠虎口张开的尺度来进行。其中四度按弦是最常用的,这是因为陕西音乐多以四度五度跳进作为音乐元素,因此需要频繁地使用大指四度的按弦,如例7《凄凉曲》中就有四度的按弦。

例7.

八度按弦也是这类技巧的主要应用,因为陕西音乐要展现八度和音的效果,而且只有在大指的配合下才能弹奏出八度音。如在运用大指完成八度fa 的按弦时,用食、中、名三指按低音的mi 变成fa,大指按高八度的mi 变成fa,虎口中间间隔四根弦,同时下按,奏出八度fa 的效果。在例8《道情》中就有依靠大指完成的八度音。

例8.

衬滑音和颤揉弦是秦筝技法中比较有特色的,衬滑音速度较慢,有一种十分柔和的感觉,用于表现作品中委婉的桥段,这也是陕西音乐委婉风格的重要表现,这种技巧使得秦筝的演奏更加具有陕西韵味。颤揉弦是一种弥补型技巧,而为了弥补右手的不足,一方面使相对闲置的左手对右手进行配合,另一方面能够用来表现韵味。这两种技巧也都是用于抒情的,而且在演奏时要注意力度的适度。

3.创新与借鉴的技巧

秦筝有很多借鉴其他筝派或其他乐器的技巧。如轮指技巧,这是秦筝借鉴琵琶形成的技巧。根据琵琶的轮指秦筝也借鉴并发展出是三轮指和四轮指,并且作用与同一根弦上使音符能够连接以波浪式展开,给人以十分美好的感觉。但秦筝的轮指一般起到一些点缀的作用,如周煜国《云裳诉》中就以轮指来点缀(见例9)。

例9.

滑颤音也是秦筝通过借鉴而形成的技巧,这种技法为了表现“二变之音”,使其能够将不谐和的听觉效应进行解决。缓解微升fa 或微降xi带来的紧张。与河南筝派不同,秦筝对于滑颤音的使用是先按颤一个相对稳定的音高,而后通过下滑来解决到调式主音或骨干音上。如魏军《五陵吟》就是如此的应用(见例10)。

例10.

(二)从韵味的角度谈如何演奏当代秦筝作品

秦筝之演奏,一方面要掌握演奏的各种技法,能够在演奏中提升整体对作品的驾驭,使演奏的完整性得到提高;另一方面,韵味也是十分重要的。可以说秦筝之魂在于秦韵,而秦筝中的秦韵从物理角度上看只依靠技巧使“二变之音”或哭腔一类极具民族音乐特征,这些都体现着一种独特的线性美。从技术上看,左手的表现对秦筝演奏的韵味体现有着重要的作用,左手进行的颤音、揉音、滑音等手法有效地从物理的角度使本来应该结束的音延伸到一个新的方向,而这余音的表现正好形成了一个线性律动,形成一种韵味。这也是秦筝中所说的“以韵补声”的演奏方法。

颤音是一种装饰音,通过颤动骨干音符使其突出韵味,根据不同的作品其颤音的程度也不同。滑音是秦筝中突出的一种韵味表现方式,一般有三种:其一是小三度的滑音,其二是大指双托带来的衬滑音,其三是旋律下行时mi、la 两个音的滑音。一般来说第三种是比较有秦筝特点的韵味表现,特别能增加旋律的线条美,用于表现一种无奈的情感。揉音在表现秦筝韵味上也很常见,通过左手对右手音符的连续挤压和放松,使右手本来的音符不断游离于主干音两边,如同水中月之掠影随着晚风轻轻浮动一般。这三种技巧既可单独运用做“以韵补声”之法,也可结合来表现秦筝之韵味。

演奏上只依靠颤音、揉音、滑音这些技巧,却不一定能够将韵味展现得淋漓尽致。我们知道任何技巧都是表现艺术的手段,是传递艺术中情感的手段。技巧可通过训练来得到提高,而韵味以及民族情怀的展现却不是依靠技巧就能展现的。

所以说对韵味的理解决定着对韵味的表现。配合技巧才能使作品得到完整的表现。只有自身能够达到一定的理解才能够通过技巧来进行表现。因此作为秦筝的表演者,必须要从审美的角度对陕西音乐的韵味有着一定的掌控。韵味的学习可以依靠日常对陕西音乐的积累,也可以通过对秦筝作品量的提高而完成,然后通过不断的揣摩和锻炼就可以在舞台上将这种理解的韵味演释出来。

四、二十世纪下半叶秦筝的重要代表人物和理论建树

(一)重要代表人物

1.周延甲

二十世纪下半叶秦筝的发展离不开这个时期艺术工作者们的共同努力,没有这些人辛苦的努力也就没有秦筝的复苏,我们也只能在文献中看到秦筝而不能闻到秦筝之美。因此必须要对他们表示诚挚的敬意。

周延甲先生是在“秦筝归秦”中贡献最大的一位,同时他也是“秦筝归秦”的领军人物与第一个实践者。周延甲是著名的秦筝教育家和演奏家,他生于1934 年,于1953 年考入西南音专学习古筝,毕业后便留校任教。曾任西安音乐学院民乐系主任,曾任中国音乐家协会(会员)古筝学会和中国民族管弦乐学会古筝专业委员会副会长、陕西秦筝学会会长。

周延甲不仅在理论上提出了“秦筝归秦”,在实践上他也是冲到第一线的,由于他对陕西民间音乐十分了解,在“秦筝归秦”初期他就开始从事秦筝作品的创作,几十年来创作了众多优秀的秦筝代表作品,如《姜女泪》、《秦桑曲》、《洗京调》、《绣金匾》等,其中以《秦桑曲》最为著名,《秦桑曲》有着浓厚的陕西地方音乐色彩,旋律上借鉴了陕西的哭腔以及秦腔等民族戏曲,“二变之音”以及左手大指压按弦、右手大指大关节长摇等技巧确立了陕西筝曲独特的演奏技法,堪称“秦筝第一经典之作”。在秦筝复兴最难突破的早期起到了决定性的作用。此外周延甲培养了一大批秦筝人才,能够继续他复兴秦筝的道路,如魏军、尹群、常晓东等都是在秦筝复兴之路上的后继人物,因此周延甲是二十世纪下半叶秦筝最重要代表人物之一。

2.曲云

曲云也是二十世纪下半叶秦筝复兴的重要代表人物之一。曲云生于1946 年,1959 年考入西安音乐学院附中并且先后师从周延甲、高自成先生。毕业后她没有留在西安音乐学院,而是独自到民间团体中进行长期的演出实践,并且在实践中继续跟随曹正、李石根学习,后长期随仿唐乐舞团演出。多年的演出与高师的指点使曲云的演奏技法以及演奏意识不断上升到新的境界。

与周延甲先生对秦筝贡献不同的是,曲云主要体现在演奏和创作上,并且让秦筝从复苏开始就走向了世界舞台,她演奏的《赚·梅花引》、《连理枝》、《柳含烟》、《笑春风》、《海玉莲》都录制唱片在海外发行,曲云追求真实的情感和完美的境界,讲究作品的气韵和意境,注重演奏的风格与神貌、高雅的格调和自然的音乐表现。在从事秦筝演奏、着力培养民族艺术新苗的同时,曲云还长期坚持从事科研工作,积极建立理论体系,从而为提高教学水平和教学质量奠定了可靠而坚实的基础。

(二)理论建树

“秦筝归秦”的口号提出,需要有学术理论来不断地对其进行支撑并促进其发展。在“秦筝归秦”的初期并没有专属的刊物与著作,其中最著名的要数焦文彬的《秦筝史话》,这是我国第一部比较系统的筝乐史著作。《秦筝史话》从历史的角度分析了秦筝在各个时期的历史发展,涵盖了从战国时期到明清时期的大量史实资料,并且包含了二十世纪下半叶秦筝的复兴运动。一方面向大众概述了秦筝的发展,让更多的人能够了解秦筝的发展历程,另一方面可以将这部著作中视为是“秦筝归秦”的成功,它从学术上证实了二十世纪下半叶秦筝的复苏,继承了传统,是秦筝在新时期的发展和延续。

在《秦筝史话》前后,关于秦筝的理论文献也有很多,专属刊物《秦筝》主要是复兴秦筝和在“秦筝归秦”的过程中遇到的问题以及解决策略。同时《秦筝》也是筝界唯一的一本专业性刊物,秦筝的权威学术交流、教育法、演奏法等都有刊载,《秦筝》对秦筝复苏和发展起到了重要的理论指导作用。

众多“秦筝归秦”的贡献者也都发表过重要的学术论文,如上述提到周延甲先生的学术论文,以及曲云的《陕西筝曲及其调式音阶》、吕自强的《秦声音乐与秦筝艺术》、魏军三部曲《新证、再证、三证》等,对秦筝渊源的论述有着独到的建树。这些理论都对秦筝的理论发展起到了重要的作用。

结语

二十世纪下半叶秦筝的复兴以历史文献记载为依据,在作品的编创上以陕西地域音乐为蓝本,在技法上又结合了其他筝派以及其他乐器的技法使秦筝逐步完善。复兴秦筝的目的不应该是让秦筝回到某一个历史时期,然后再作为“文物”放进博物馆,而是要考虑到时代的发展,使秦筝的韵味、风格以及技巧能反映当代人民的现实生活与思想感情,只有这样才能使秦筝音乐文化发扬光大,反映时代和当代人的思想感情,才能与时俱进,良性发展。相信秦筝在未来会更美好。