污染场地修复投融资管理机制研究

2022-11-04张家峰张岩岩刘碧云

张家峰,张岩岩,杜 芸,杨 青,刘碧云

(南京工业大学,南京 211800)

在第二次工业革命以后,发达国家污染事件频发,催生了污染场地修复行业,经过多年的发展,发达国家的污染场地修复行业已经形成较为完善的融资体系。与发达国家相比,我国污染场地修复行业仍处于发展阶段。2014年发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,全国土壤污染状况严重,土壤点位的总超标率达到16.1%。土壤环境形势严峻,我国土壤污染治理与修复具有迫切性,随后,国家出台的《土壤污染防治行动计划》明确了污染场地修复的任务及目标,提出加大资金投入,创新投融资模式。该计划的出台为污染场地修复行业指明了方向,进一步推动污染场地修复行业的发展。

在污染场地的修复过程中,完善的法律体系可以提供强有力的法律支撑。但是,我国污染场地法律体系目前仍然不够完善,污染场地修复存在责任主体不明确、节点不清等问题,应加快完善污染场地流转相关法律法规,明确污染场地责任主体和节点[1]。虽然《中华人民共和国土壤污染防治法》的颁布为打好净土保卫战提供了法律依据,但是各地省级层面立法实践过程中尚存在与现有管理制度不衔接、部分条款落实难、缺乏可操作性等问题[2]。

仅仅利用政府单方面的力量是不够的,要调动公众的创造性和积极性,形成政府、企业和社会多方共同治理土壤污染的新格局[3]。污染场地修复不单需要国家财政资金的支持,社会资金的介入更为重要。社会化的多元资金途径是国际趋势,要依靠政府投资、企业自筹、社会捐赠、银行贷款等方式聚集大量资金,修复污染场地[4]。在政策方面,通过税收优惠、补贴、绿色信贷等激励,积极推进污染场地修复[5]。除此之外,建立专门关于土壤的信托机构和商业银行,将土壤纳入市场化管理,保证土壤修复行业资金充足,土地更好地开发利用[6]。还可以将公众的闲置资金投入当地土壤修复项目,既可以扩大资金规模,又可以加强监督[7]。

鉴于污染场地修复资金需求量大,要明确污染场地管理的基本原则,按照优先级对污染场地进行排序,提高资金使用效率。在投入资金之前,要清楚了解污染场地的风险评估和风险管理,明确如何有效利用财政资源治理与修复污染场地[8]。由于土壤修复的资金总量投入不足,很难全面修复,为了提高资金使用效率,可以根据已确定的成功因素对污染场地进行排序,可以支持投资者选择那些关键的污染场地来投入资金、时间和能源,从而有利可图,最终让污染场地重新开发[9]。排序可以将有限的资源(资金、工作人员、时间和能源)分配给那些最关键、最实用或最有利可图的污染场地。在确定优先次序的过程中,决策者(城市规划者、区域发展机构、赠款机构等)可以决定谁负责那些污染场地,对于房地产投资者来说,优先排序也至关重要,这些投资可以分散到位[10]。

污染场地修复存在土壤污染防治专项资金落地难、资金使用效率偏低、二次污染等问题,因此要加强制度建设和人才建设,合理运用多种技术手段,提升监管能力,有效管控成本[11]。当前,监管的不确定性和污染场地再开发政策的缺乏使得污染场地投资风险难以评估[12]。

国外学者针对污染场地修复有比较丰富的探讨,涉及法律法规、资金来源、资金运营和管理等方面,而国内学者对于污染场地修复更多地关注投融资来源,建立土壤污染防治基金制度体系,缺乏对污染场地修复投融资管理机制的深入探讨。鉴于此,本文结合污染场地修复投融资现状,分析其中存在的问题,并提出相关建议,为完善我国污染场地修复投融资管理机制提供参考。

1 污染场地修复投融资现状

1.1 污染场地修复投融资的相关法律法规

2016年之前,我国污染土壤修复行业发展缓慢,相关法律法规不太完善。2016年,国务院发布《土壤污染防治行动计划》,强调创新融资模式,引导政府和社会资本合作(PPP)模式发展,发挥财政资金撬动作用,带动更多社会资本投入土壤污染防治领域,这为污染场地修复投融资提供了路径指引。2019年施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》提出,政府应该建立土壤污染防治基金制度,加大中央土壤污染防治专项资金投入力度,鼓励金融机构加大信贷投放,在资金使用过程中加强绩效管理和审计监督,确保使用效益。这为土壤修复提供了法律依据。但是,我国土壤修复法律体系目前仍然处于初级阶段,很多内容只是宏观规定,还没有具体落实[2]。2020年5月31日,国务院办公厅印发了《生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》,提出土壤污染防治确认为地方财政事权,由地方承担支出责任,中央财政通过转移支付给予支持[13]。《土壤污染防治基金管理办法》和《土壤污染防治专项资金管理办法》鼓励各省积极设立省级土壤污染防治专项基金,探索有效的基金管理模式和回报机制。同时,《土壤污染防治专项资金绩效评价管理暂行办法》强调实行全过程绩效管理,继续带动社会资金的投入,积极发挥政策导向作用,落实投融资机制。

1.2 污染场地修复的资金来源

现阶段,土壤修复市场资金投入形式主要有政府投资、企业自筹、PPP 模式和其他资金等[14]。

1.2.1 中央和地方专项资金

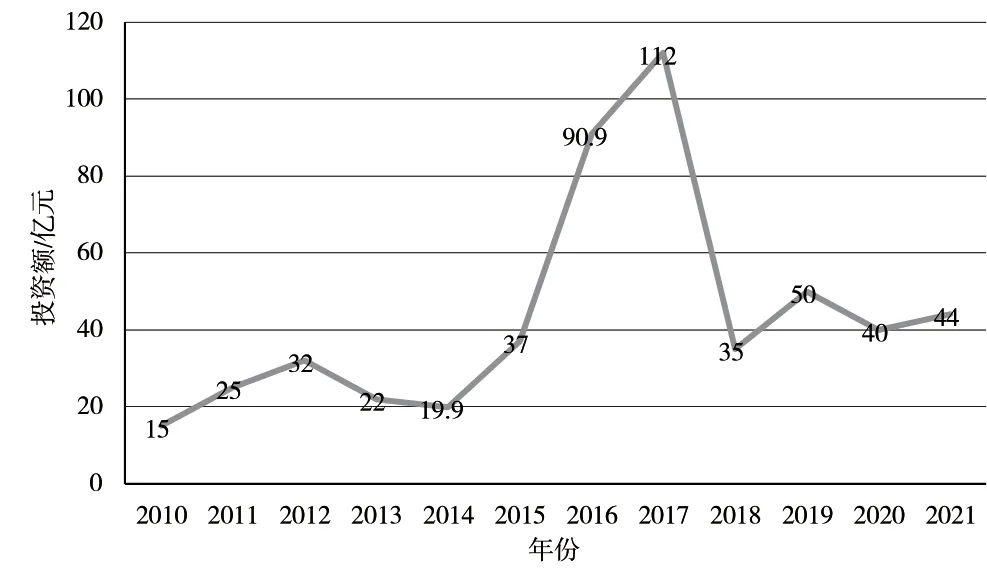

早在2010年,中央财政就已经设立重金属污染防治专项资金,2016年之前已经累计投入150.9 亿元,2016年之后,重金属污染防治专项资金改名为土壤污染防治专项资金。2010—2021年,国家财政土壤污染防治投资情况如图1所示,土壤污染防治专项资金总体呈增长趋势,数据来源于中国环境保护产业协会。而在地方基金方面,截至2020年底,仅有三个省建立了专项基金。吉林省土壤污染防治基金规模为3 亿~5 亿元,存续时期为8年。湖南省专项基金总规模为12 亿元,首期规模为3 亿元。江苏省设立总规模20 亿元的专项资金,江苏省政府投资基金认缴出资6 亿元。

图1 我国土壤污染防治专项资金年度变化

1.2.2 企业自筹资金

从2013年末到2020年末,我国工业污染场地中标金额从15.4 亿元增加到90.5 亿元,项目数量也在逐年增加(见图2),数据来源于中国环境保护产业协会。

图2 工业污染场地修复项目数量及中标金额

1.2.3 社会资金

污染场地修复的社会资金来源主要是PPP 模式,截至2021年6月,PPP 项目全国范围内已签约12 万亿元,项目总数超过7 422 个。PPP 项目开发可以减轻政府的资金压力,吸引社会资金进入污染场地修复中。

1.2.4 绿色金融

绿色金融已经投向污染防治领域,涉及土壤、水、大气的污染防治。目前,金融机构支持土壤污染防治的方式包括绿色信贷、绿色债券、绿色基金、环境污染强制责任险等[15]。2013—2020年,21 家主要银行机构绿色信贷余额从5.2万亿元增加至11.9万亿元(见图3),我国居世界第一,资料来源于中国银行保险监督管理委员会。2016—2020年,我国贴标绿色债券发行金额从2 300 亿元增加到2 800 亿元,数量从53 只增长至217 只(见图4),资料来源于中国绿色债券市场2020年度分析简报。2020年,绿色基金数量达到209 只,按投资领域划分,投向生态环保领域的数量为38 只。2020年7月,国家新成立绿色发展基金850 亿元,中央出资100 亿元,地方和社会筹资700 多亿元。我国自2007年开始推行环境污染责任保险,目前,保险公司累计赔付金额达到9.4×103亿元[15]。据统计,2017年全国投保企业达到1.6 万家(次),保费为3.15 亿元,提供风险保障306 亿元。

图3 21 家主要银行绿色信贷余额年度变化

图4 我国贴标绿色债券发行金额及发行数量

1.3 污染场地修复的投融资运营

我国现存污染场地超过100 万个[16],目前,我国污染场地修复的资金运营还处于发展阶段,由于土壤污染的隐蔽性、长期性、修复成本昂贵等特点,目前仅有的土壤污染修复资金难以对污染场地进行全面修复,而污染场地修复资金来源主要是政府、企业和房地产开发商。

2020年,我国土壤修复项目正式启动3 521 个,总项目金额约为142.7 亿元,工业污染场地中标金额为90.5 亿元,占比为63%。经分析,资金主要还是投入能够短期内收回成本、获得合理收益且再利用价值高的污染场地,如住宅用地、商业用地和广场用地等,一些再开发利用价值不高的污染场地(农田、矿山)却一直搁置,回报机制主要是政府补贴、税收优惠、企业投资和场地收益等。

1.4 污染场地修复的投融资管理

相比大气与水污染防治,我国土壤污染防治起步较晚,专业人员缺乏、投资风险管理、监管责任界定等影响污染场地修复资金的使用效率。尽管《中华人民共和国土壤污染防治法》提出“防、控、治、管”的思路,但是主要都是一些原则性规定,污染场地修复投融资流程的管理没有落实到位,而且污染场地修复后,后期监管不到位还可能造成污染物反弹现象,导致污染场地二次污染,也造成资金浪费。污染场地修复行业发展加快,企业数量暴增,造成专业人员缺乏,难以组成高质量的管理团队,导致资金运营水平低和项目管理专业性不足。最后,修复后的污染场地再利用阶段存在多部门共同参与、协同管理的现象。

2 污染场地修复投融资存在的问题

2.1 多渠道资金投入不足

我国土壤污染防治融资方式比较单一,融资渠道不够完善。财政方面,省级土壤污染防治资金目前只有吉林省、湖南省、江苏省等3 个省成立,规模也比较小。另外,只有江苏省和浙江省出台财政奖补政策。和水、大气污染防治资金相比,中央土壤污染防治资金占环保资金的比例还是很低,许多资金没有执行到位。绿色金融方面,截至2020年末,我国绿色信贷存量规模世界第一,绿色债券存量规模世界第二,但是其主要面向大型清洁能源、节能减排等,对包括污染场地在内的污染防治的支持仅占9.79%(见图5),资料来源于中国绿色债券市场2020年度分析简报。企业方面,《土壤污染防治行动计划》颁布后,随着土壤修复市场的不断扩大和生态文明建设的持续推进,企业成为污染场地修复的重要力量。但是,企业资金主要流往再开发价值高的污染场地(旨在快速收回资金),而且往往修复时间比较短。社会资金方面,PPP 项目主要流向工业污染场地再利用,农田、矿山的投入资金甚微。

图5 2020年绿色债券各类资金用途的金额占比

2.2 投资效率和资金可持续性难以保证

政府在总投资中的占比较大,土壤修复过度依赖政府财政,缺乏社会化融资渠道,最终导致资金匮乏,难以满足污染场地修复的巨额资金需求。我国污染场地不仅有存量问题,还会一直增加,根据土壤详查和监测结果可知,耕地修复投资需求高达300 亿元,建设用地投资需求超过450 亿元[11],这就说明污染场地修复资金投入小于资金需求,如果全面修复污染场地,那么沉重的投资成本通常会阻碍修复进程,并吓跑投资者,同时降低投资效率。由于污染场地修复的回报机制主要是政府补贴或企业投资,绝大多数项目收益较小,阻碍了社会资金的进入。尽管《中华人民共和国土壤污染防治法》明确提出“谁污染、谁负责”的责任认定标准,但是大量污染场地的发现距离土壤污染的时间久远,造成污染责任人很难认定,导致社会资金可持续性难以保证。

2.3 绩效管理体系不健全

污染场地绩效管理体系主要由绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、评价结果应用四部分组成。绩效目标制定方面,污染场地具体数据不清晰、底数不完善、数据库不完整等制约了污染场地修复的发展。绩效监控方面,过于强调资金使用的合法性和合规性,忽视环境效益、可持续性等指标。绩效评价方面,目前,大气污染防治资金和水污染防治资金有明确的绩效评价办法,而土壤污染防治资金尚未建立成熟的绩效评价办法。评价结果应用方面,现阶段,绩效评价以自评为主,由于各地指标设置标准不一样且有些地方不能实事求是开展自评,评价结果在全国难以进行横向比较,影响土壤污染防治资金效益的发挥。最后,绩效管理体系还没有切实落地,仍需要完善针对污染场地修复管理的绩效考核,提升土壤污染防治资金的使用效率[17]。

2.4 各级政府之间、各职能部门之间的责任界定不清

一直以来,我国土壤污染防治的事权和支出责任主体划分不够明确,突出表现为两点。一是各级政府之间污染场地事权划分不清,表现在财权层层向上申请,事权层层向下安排。对于污染场地修复过程,各级政府分工还没有明确的划分。资金使用过程中存在挪为他用和虚报等现象。二是各职能部门之间的责任界定不清,在污染场地修复过程中,《中华人民共和国土壤污染防治法》为土壤污染防治提供了法律依据,但是并没有明确污染场地修复的具体参与部门。各职能部门未能很好地协同管理,各个阶段节点的衔接性不强,导致整个修复过程监管力度不够,造成一些污染场地经历二次污染。各级政府之间、各职能部门之间的责任界定不清,不能很好地推进净土保卫战。

3 完善污染场地修复投融资管理机制的建议

3.1 拓宽多层次的资金投入渠道

财政方面,从2016年到2020年,中央土壤污染防治专项资金累计投入281 亿元,建设用地修复投资需求超过450 亿元,预计还需要130 亿[11],投资总量仍然偏低,政府应该加大污染场地修复资金投入,再带动地方和社会资金的投入,推动土壤污染防治。绿色金融方面,引导绿色信贷和绿色债券向土壤污染防治领域倾斜,增大污染场地修复领域的投资力度,推动净土保卫战。社会资金方面,“十四五”时期,要引导PPP 项目优先向生态环境领域倾斜,增强社会资金和金融机构的稳定投入,推动净土保卫战取得更加突出的成果。科研资金方面,要加大土壤污染防治的科研资金投入,吸引更多科研力量,突破土壤污染防治技术瓶颈,推进污染土壤修复[16]。政策方面,通过发布政策引导企业进入土壤修复市场,要求污染性高、重点行业的企业购买环境污染责任保险,增强重污染企业环保意识。对环保型企业进行税收减免、信贷优惠、财政补贴等,提高企业参与污染土壤修复的积极性,健全企业投资回报机制。与此同时,政府可以引导社会闲置资金投入污染场地修复,扩大资金来源。

3.2 提高资金使用效率

如果对污染场地展开全面修复,很难引入更多的社会资金,因而要先开展污染场地修复费用和再开发价值评估,完善污染场地基本信息,建立统一的分类管理机构,然后综合起来进行排序,可以选择关键、最紧迫或最有利用价值的场地来投入资金,提高资金使用效率。除此之外,不同类型的污染场地运用不同的投融资模式,也能够提高资金使用效率[14]。企业方面,鼓励企业推进土壤污染防治的模式创新,吸引和培养更多专业人员,提高企业员工的专业素养,提高社会资本的参与度,进一步提高资金使用效率。

3.3 构建稳定的绩效管理体系

组建高质量的绩效管理团队,提高修复进程管理能力,积极开展培训,有效提升资金运营和项目管理的专业性。完善绩效指标数据库,建立污染场地资金支出绩效指标库和绩效监控制度,同时制定污染场地绩效评价办法,加强污染场地修复的理论知识储备,扎实推进净土保卫战。在土壤污染防治专项资金执行过程中,增加专项资金使用的制度性安排,对目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,及时掌握绩效进展,促进绩效目标保质保量实现[17]。通过官方媒介定期公开污染场地修复信息,包括具体收入、每一笔支出、投资项目、设立匿名举报专线等,进一步实现信息管理规范统一,强化绩效信息管理。通过建立稳定的绩效管理体系,提高资金使用绩效,规范披露信息,为土壤污染防治提供坚实支撑。

3.4 明确界定各级政府之间、各职能部门之间的责任

合理界定各级政府之间、各职能部门之间的事权和支出责任,形成市场为主、政府为辅的土壤修复投融资格局。“十四五”时期,要进一步落实各级政府、各部门的职责,增强监管力度,合理分配财权,推动土壤污染防治工作。以各级公共预算为基础,对各级政府投入的土壤污染防治资金进行合理安排,逐步建立稳定的资金投入机制[18]。污染场地修复由生态环境部门负责监管,杜绝二次污染,避免资金浪费。污染场地修复后的再开发由建设部门、规划部门和自然资源部门负责,有效提高资金使用效率。各个部门协同配合,最终实现污染场地分级管理。

4 结论

目前,我国污染场地修复投融资存在部分突出问题。一是多渠道资金投入不足,二是投资效率和资金可持续性难以保证,三是绩效管理体系不健全,四是各级政府之间、各职能部门之间的责任界定不清。未来,要拓宽多层次的资金投入渠道,提高资金使用效率,构建稳定的绩效管理体系,明确界定各级政府之间、各职能部门之间的责任,完善污染场地修复投融资管理机制。