搭建思维支架 促进深度理解

——以托里拆利实验为例

2022-11-03任少铎

任少铎

(厦门市海沧区东孚中学,福建 厦门 361000)

托里拆利实验不仅与学生生活实践脱节,且涉及到学生还未接触到的知识,学生对此并没有足够的生活经验和知识储备,如果只是通过“言传”而没有重视将相关现象和原理直观化和形象化,学生就无法获得足够的感性认识,更无法深刻理解托里拆利实验的本质.初中阶段,学生正处于直观形象思维向抽象逻辑思维转变的关键期,抽象逻辑思维发展仍不完善,直观形象思维仍占据主导地位,因此有必要搭建思维支架,用形象直观的实验促进学生直观认识相关现象和原理,从而更深刻地理解托里拆利实验.

1 当前托里拆利实验教学中存在的缺憾

各版本教科书中托里拆利实验的内容几乎都是“直接”呈现的,都是介绍托里拆利实验的过程以及计算出的大气压强大小.但由于相关现象陌生,加之缺乏对帕斯卡原理等知识的掌握,学生对托里拆利实验存在不少疑惑,主要体现在以下几点.

1.1 为什么用有毒的水银做实验

水银具有一定的毒性,在实际教学中通常也不鼓励在教师演示托里拆利实验.但是,测量大气压为什么要采用水银呢? 学生不知道为什么,只是被动接受.

1.2 一定是大气压托着水银柱吗

很多学生对托里拆利实验一直都有疑惑,大气压是向下作用于水槽中的水银,真的可以向上将试管中的水银柱托起来吗? 一些学生会认为水银具有很强的粘性,粘住了试管口导致试管内的水银无法流出.甚至还有学生认为试管中的水银柱是水槽中的水银托起来的,或者至少起到部分作用.课本直接介绍是大气托起的水银,教师亦如此讲解,但无法消除学生的困惑.

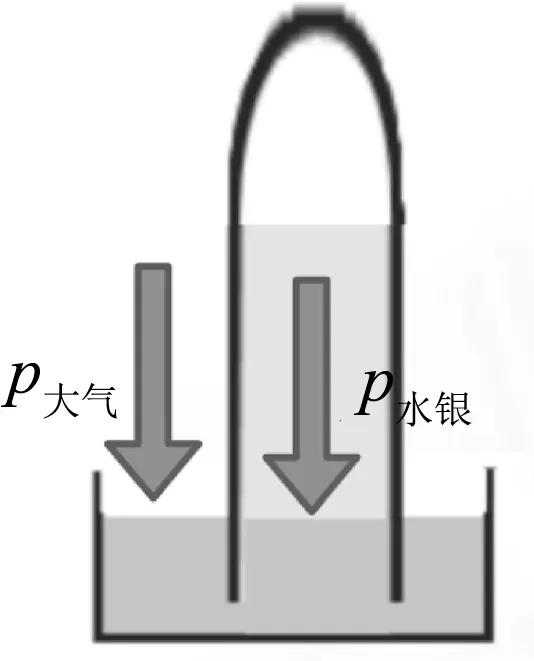

1.3 液面传递的是压强还是压力

学生不具备帕斯卡原理等知识,不能理解水槽内水银面上的大气压强能够大小不变的传递到玻璃管内的水银上.根据学生的传统思维,液面有可能传递的是压力,大气对液面向下的压力等于水银柱对液面的压力(压力相等),如图1所示.然而课本和教师传递给学生的是“大气对液面向下的压强等于水银柱对液面的压强(压强相等)”,如图2所示.至于为何是这样,课本和教师通常不去解释,学生只能被动接受.

图1 压力相等

图2 压强相等

2 利用支架式教学促进深度理解

为了突破学生的思维难点,应采用支架式教学策略,层层递进,降低托里拆利实验的理解难度,促进学生深度理解.

支架1:实验证明“大气托着试管中的水柱”.

将一根试管装满水,倒扣在水槽中,试管中的水不会流出来.为什么试管内的水不会流出来?一部分学生会认为是大气作用于水槽中的水面,托着试管中的水.然而,也会有一部分学生会认为是水槽中的水粘住了试管口,让试管内的水流不出来.

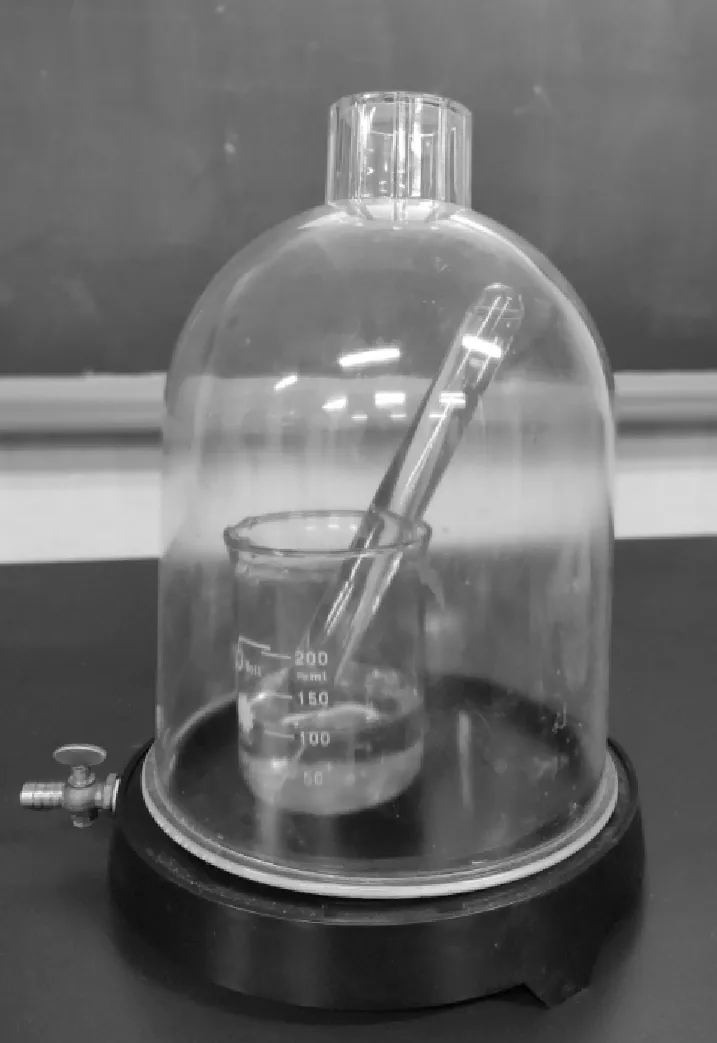

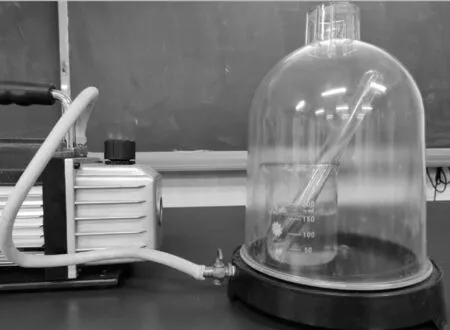

接着进行演示实验:将整个装置放入真空罩,未抽气时,试管内的水不流出(图3).用抽气机抽气,会发现随着真空罩内的空气被不断抽出,试管中的水逐渐流出到了水槽(图4).待试管内液面与水槽内的液面相平时,关闭真空罩的抽气阀门,移走抽气机,接着打开真空罩的抽气阀门,随着气体进入真空罩,水慢慢得从水槽进入试管,试管内的液面逐渐上升,直到原来的高度.如此便说明确实是大气在支撑着试管内的水柱.

图3 试管中的水不会流出

图4 抽气时试管内的水慢慢流出

设计意图:此现象由于与学生的生活实践脱节,学生对此并没有足够的生活经验和知识储备.如果只是通过“言传”而没有通过实际实验证明,学生就很难真正理解现象的本质.[1]通过此实验,学生直观感受到了确实是大气在支撑着试管内的水柱,而不是其他力量支撑着水柱.

支架2:液面传递的是压力还是压强?

由于帕斯卡原理知识的缺失,学生对于液体究竟传递的是压力还是压强并不明确,因此需要用实验去帮助学生理解液体究竟传递的是压力还是压强.

首先,用两个大小不同的注射器做成两个高度相同且两端开口的“试管”,用一根橡皮管将这两个“试管”连通,如图5所示.接着在这两个试管中装入适量的水并倒扣在同一个杯子里,倘若是“压力相等”,则粗试管内的液面会比较低,倘若是“压强相等”,则两试管内的液面会一样高.实验结果表明,两个试管内液面处于同一高度,如图6所示.再将其放进真空罩并用抽气机抽气,发现两个试管内的液面同步下降,且始终处于同一高度,如图7所示.如此便说明了是“压强相等”而非“压力相等”,即液面传递的是压强而非压力.

图5 两个连通的“试管”

图6 两个试管内液面处于同一高度

图7 抽气时试管内的水慢慢流出

设计意图:没有直接告诉学生“液体传递的就是压强”,而是用简易器材演示实验,让学生直观感受液体传递的是压强而非压力,从而真正理解帕斯卡原理,为下一步用托里拆利实验计算大气压的数值打下基础.

支架3:大气压能够支撑多高的水柱?

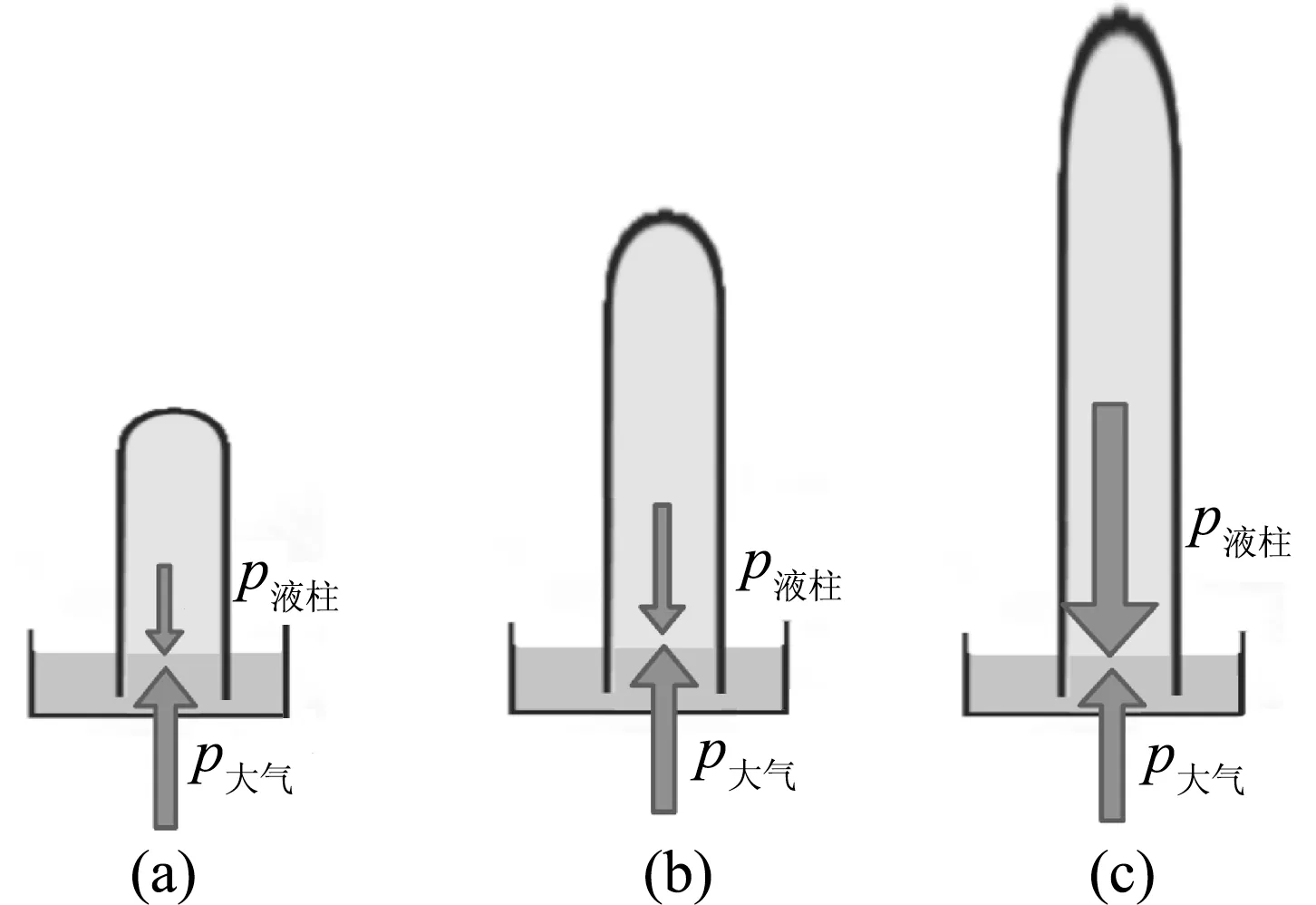

在学生明白了是大气压在支撑着水柱后,在黑板上画出图8(a)所示的原理图.接着进一步引导学生思考:假如试管不是我们实验室的试管,而是更高一些的两个试管[图8(b)和图8(c)所示],那么试管内的水会流出来吗? 此时,会有学生认为水可以流出来,但也会有学生认为水仍然不会流出来,有少部分思路比较清晰的学生能够想到水是否流出取决于试管内水压和外界大气压的大小关系.但由于没有具体实验,学生将信将疑.

图8 逐渐增加试管高度

于是播放事先录制好的视频:用11m 高的管子代替长试管,将管子内灌满水,直立起来倒扣在水槽中,将管子的上端封闭,打开下端的阀门,水会流出.接着暂停视频让学生思考:试管内的水为什么会流出? 学生能够想到是因为试管内的水压大于外界大气压.接着继续追问:试管内的水会全部流出吗? 学生能够知道试管内的水不会全部流出,且当试管内水压刚好等于外界大气压时水就不再流出.

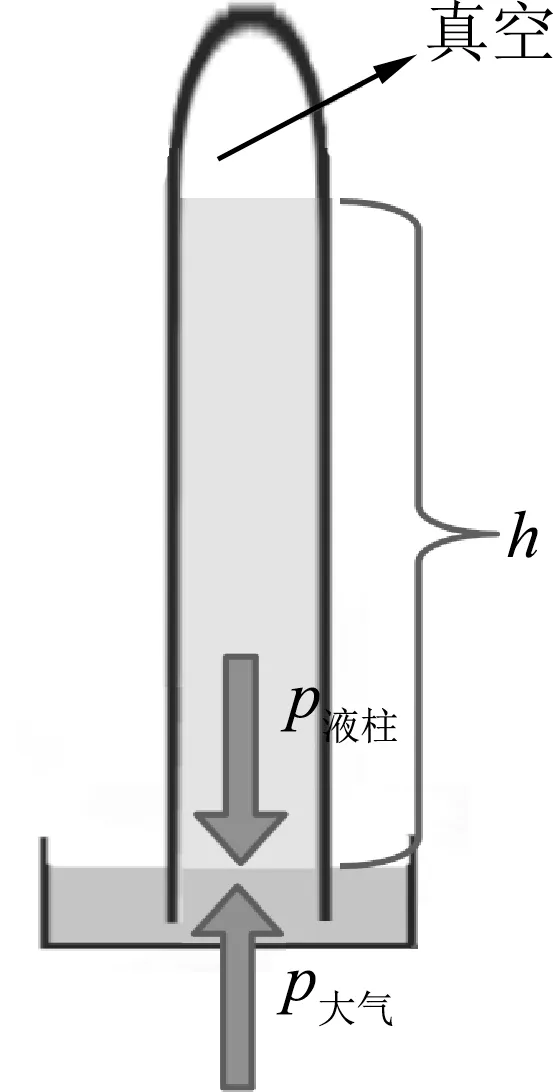

接着继续播放视频,会发现水流出一些后就不再流出了,试管内水柱的高度稳定在10.3m,此时管内水柱上方是真空(自然而然生成图9 所示的板画),继而让学生据此计算出大气压的大小,根据液体压强知识学生能够计算出p大气=p液柱=ρ液gh=1×103kg/m3×9.8 N/kg×10.3m=1.01×105Pa.最后提出问题:通过计算液体压强可以间接地求出大气压,这种科学方法是什么呢? 以此显化科学方法,突出转换法这一科学方法的应用.

图9 试管上方是真空

设计意图:延续“倒扣试管”实验,设置递进式问题串,一步步追问,并从理论拓展到实验演示,助力学生深刻理解这种测量大气压大小的方法(将测量大气压转换为计算液体压强),发展模型建构、科学推理等素养.

支架4:如何在实验室内完成测量大气压的实验?

学生明白了可根据p大气=p液柱=ρ液gh计算出大气压强的大小后,让学生思考,刚刚大气压可以支撑10.3m 高的水柱,10.3m 有3层楼高,所以刚刚是在室外进行试验,而且还用了很高的梯子,有没有什么办法可以让我们在常规的实验室(一层楼高)测出大气压的大小呢? 经过互动,学生能够想到要换用密度更大的液体进行实验,而自然界密度最大的液体就是水银.

接着给学生介绍:其实很多年前就有科学家在实验室用水银测出了大气压的大小,让我们一起看看吧(播放托里拆利实验视频),如此便自然而然的引出托里拆利实验.

设计意图:循序渐进,步步为营,帮助学生理解托里拆利实验用水银的原因,促进学生从本质上理解该实验,发展科学推理素养.

3 反思与总结

在实践中发现,通过搭建思维支架并演示相关实验,学生能够深刻理解托里拆利实验的本质,弥补了当前托里拆利实验教学中存在的不足,同时强化了对转换法这一科学方法的理解和应用,在这个过程中,也发展了模型建构、科学推理等素养.

教师应该“用课本”而不是“教课本”,课本只是教学的参考,对于教科书中不完善的内容,教师应根据学生的实际情况“补齐”相关内容,并设计更加科学的教学策略,以促进学生对内容的深度理解.[2]这样才能帮助学生建构良好的知识体系,学生的物理学科核心素养才能得到真正提升.