协作知识建构 消解认知冲突

——兼论“动能定理有无单一方向的分解式”

2022-11-03马宇澄

马宇澄 黄 皓

(1.无锡市教育科学研究院,江苏 无锡 214001;2.无锡市第一女子中学,江苏 无锡 214002)

1 问题背景

协作知识建构是近年来新兴的建立在协作交互基础之上的教学法,它在消解学生认知冲突方面有其独到的价值和作用.

2022年某市高三一模测试,试卷第13题的该市得分率仅24%,0分率高达58.3%,均为全卷之冠.笔者在阅卷和做试卷分析时发现,学生大范围地出现了应用“单一方向的动能定理”解题的情况.

学生的答题情况至少表明以下两点.

其一、有代表性的认知冲突已经形成,亟待转变;

其二、教师通过讲评以消解主体内认知冲突的教学策略在应对此类问题时很可能是低效或无效的,否则很难解释为什么不同层次的学生群体都会出现同样的“低级错误”.

2 试题情况

2.1 试题

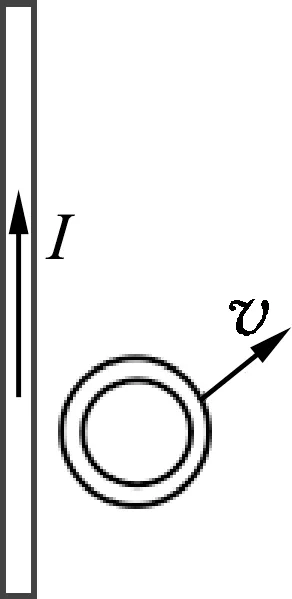

如图1所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上.一质量为0.02kg的金属圆环在该平面内以大小v0=2m/s、方向与电流方向成60°角的初速度滑出,直到达到稳定.求:

图1

(1)整个过程金属圆环产生的电能;

(2)整个过程金属圆环受到安培力的冲量.

2.2 命题意图分析

试题以计算题形式出现.要求学生以电磁感应为背景,从理解(阅读题目、建立模型),推理(分析过程、速度的矢量性)以及综合(运动与力的关系、安培力做功与金属圆环动能变化之间的联系、安培力的冲量与金属圆环动量变化之间的联系)3个方面考查学生物理思维能力.

2.3 答题情况分析

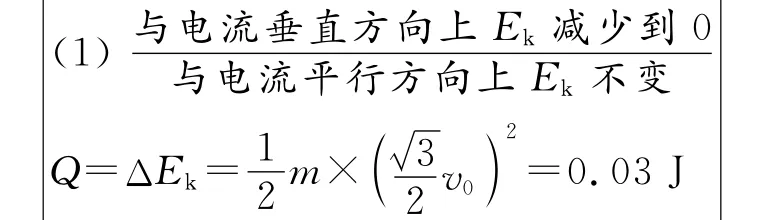

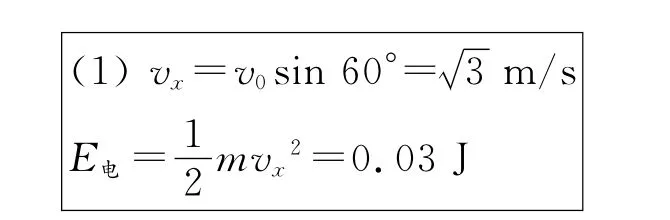

由于学生对动能定理的标量性认识不清,从而大量出现了如图2、3所示等阅卷前意想不到的错解.该题得分率竟低于压轴题,且不同层次的学校学生答题表现差异不大;对此,教师和学生均需深刻反思.

图2

图3

3 协作知识建构、消解认知冲突

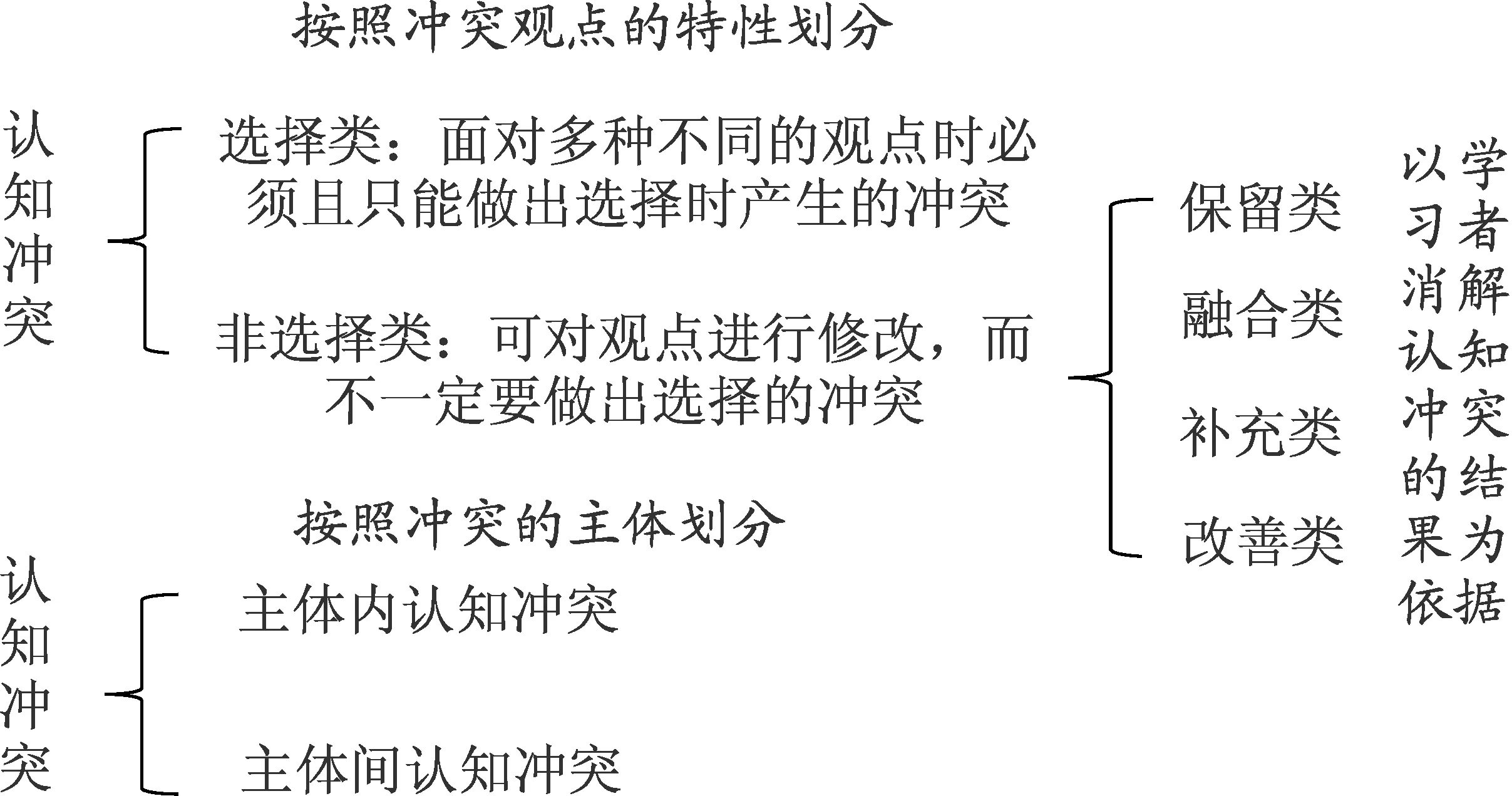

3.1 认知冲突的划分

协作知识建构中的认知冲突具体划分详如图4.依据待消解认知冲突的特点,笔者确定以消解主体间认知冲突为抓手.

图4

学生意识到认知冲突后,一般会有两种情况,强烈的求知兴趣或焦虑情绪.实践表明,如果执教者不能通过有意义的协商进行认知再评价,进而走向更高质量的知识建构,学生的求知兴趣会被削弱,焦虑情绪则被放大,由此他们很可能通过附和教师的讲解来逃避协作学习.所以,在认知冲突的消解过程中,师生、生生交互协商是关键.基于此,执教者应设计并提供支架以促进认知冲突的消解.

理论结合实验教学 专业实验室一般是面向相关专业的大三学生使用,受众面较窄,开放程度小,利用率较低。可考虑面向其他专业学生开设理论加实验型选修课,即设定某一方向实验内容,先开展一定学时的理论学习,再开展相关实验项目,一方面可提高专业实验室的开放性及利用率,另一方面给学生提供更多的跨专业学习空间。

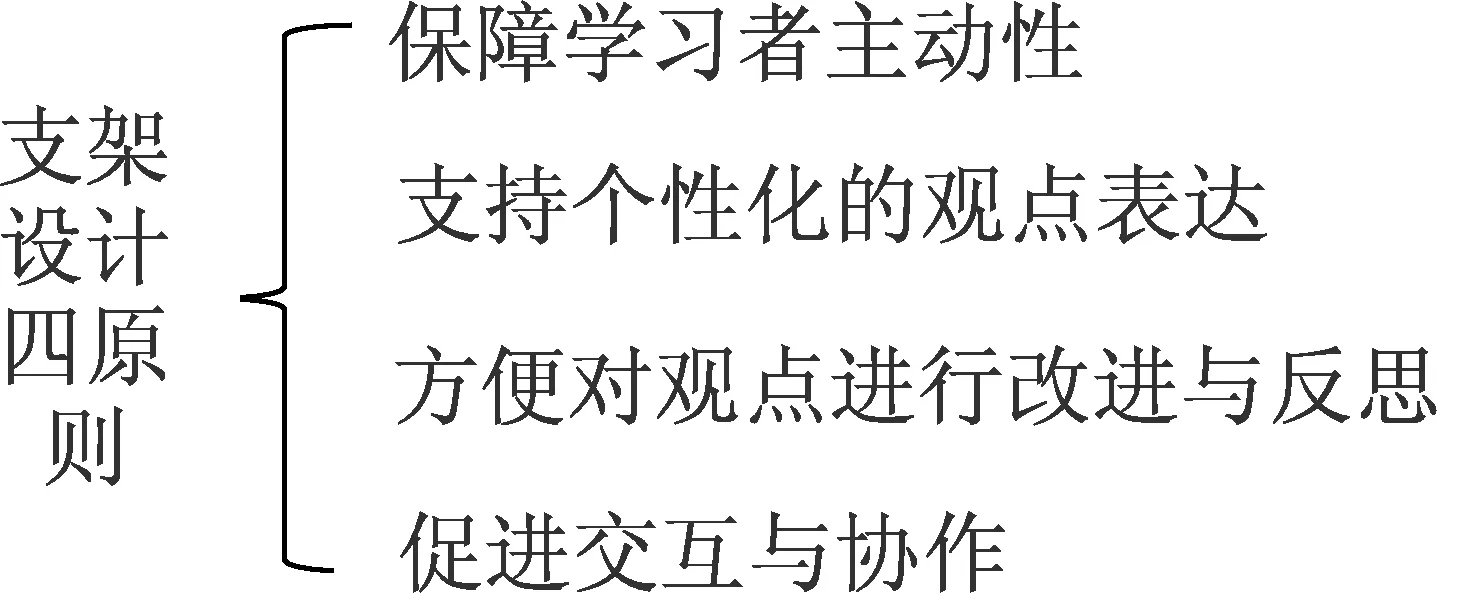

3.2 支架设计的依据和原则

协商性对话是认知冲突能否消解的关键所在.因此,本次实践中支架设计的依据有.

其一、支架的设计需要保障学生发挥自己的主观能动性,除非学生需要,执教者不介入学生对其观点的思考与建构;其二、增强支架操作性和实践性以帮助学生更加直观明了地理解支架所提示的行为内容.

依据协作知识建构支架设计四原则(如图5所示),笔者设计了选择类、改善类两类对话结构性支架,据此开展相应的教学实践来验证支架效果.个人以为取得了正向引导作用及后续积极效果.

图5

3.3 教学实施

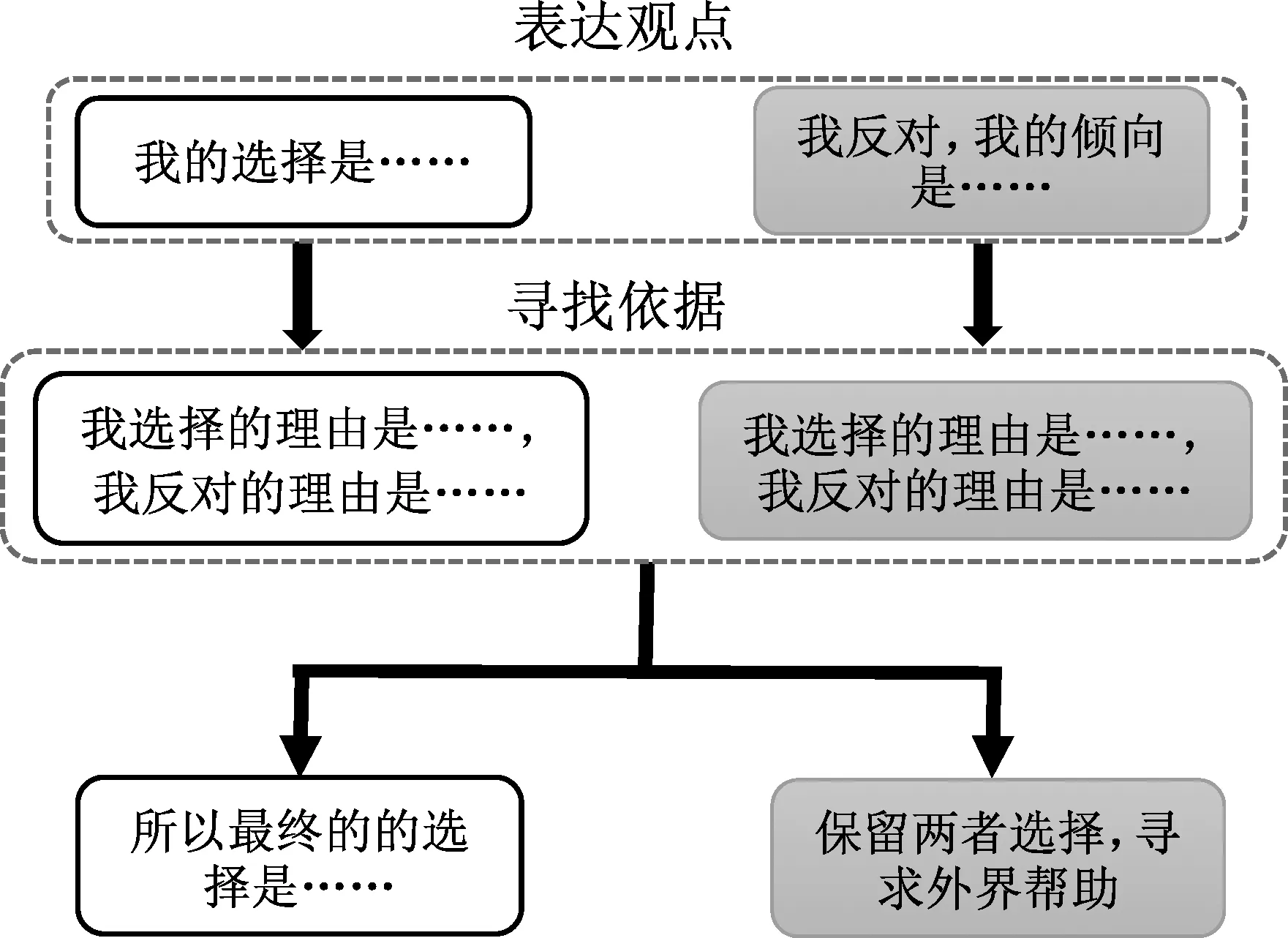

3.3.1 表达观点、寻找依据

选择类认知冲突指的是学生小组在面对两种对立的观点时只能且必须做出选择时产生的冲突.

教学片段1:

师:依据选择类支架(如图6所示),正式授课前布置任务,讨论“单一方向的动能定理是否成立?”,要求学生给出依据.

图6

甲方(占学生总数32%)观点:不成立.功和能都是标量,不能进行矢量分解.依据有《对几道物理题“谬解”的教学思考》《中学物理教学参考》2005年第4期;一模卷教师的批改;“知乎”“爱问知识人”上的解答等.

乙方(占学生总数45%)观点:成立.建立直角坐标系,将力和速度都分解到坐标轴上,即可在x轴或y轴方向上应用动能定理.依据有《存在动能定理的“分量形式”吗?》,物理教师,2002 年第5期;《动能定理能在某个方向上使用吗》《中学物理教学参考》2005年第8期;《动能定理是否有单方向的分解 式》《物 理 通 报》2021 年 第12 期;“作 业帮”上的解答等.

丙方(占学生总数23%)观点:不知道,甲、乙方讲得都有道理.

在这个教学片段中,认知冲突产生后,冲突双方均无法说服对方,在无法明确界定对错的情况下,观点难以统一,讨论即陷入循环与僵持.

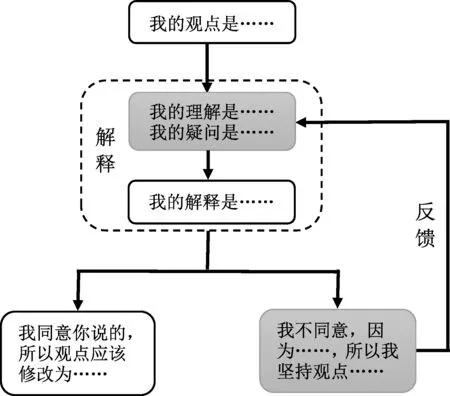

3.3.2 解释、反馈,协商性对话

改善类认知冲突指的是通过师生、生生协作找出冲突观点中错误或不完善的地方,从而对观点的内容、逻辑等方面进行修改,在有意义协商的基础上最终达成一致的冲突.

教学片段2:

师:依据改善类支架(如图7 所示),布置任务:对支持者相对多数的乙方观点进行探讨.生:乙方代表阐述对自己观点的理解和疑问.我的理解:动能定理存在建立在直角坐标系基础上的单一方向“分解式”.

图7

我的疑问:动能是标量,所以“分解”好像是说不通的.

我的解释:“动能定理单一方向的分解式”应该是特定情境下的专有名词,与常规理解不同.

生:甲方、丙方展开热烈讨论,最后形成一致意见.物理定理的正确性取决于所依据的定律、理论和数学推导过程的正确性,但以《动能定理是否有单方向的分解式》为代表的文章,其推导过程过于复杂,因此无法判断,需要教师协助.

师:协助学生分析推导过程,形成如下共识.

这些文章的推导思路,其实都是两步.第1步,对于二维运动或三维运动建立直角坐标系,将力和速度都分解到坐标轴上;第2步,计算坐标轴上某一方向合力与位移的标积(合外力对物体所做的功),发现等于这一方向上物体动能的变化.

生:继续热烈讨论.

代表性意见1:对于一维运动,动能定理当然成立,这需要特别证明吗? 这些看似复杂的推演,好像并没有什么新发现.

代表性意见2:对于一维运动,在规定正方向后,矢量即可转化为标量,如再进行推算,结果完全相同,过程却要简洁得多.

代表性意见3:如果文章中的推导逻辑成立,那么对于直角坐标系坐标轴上某一方向的运动,也可以说动量定理是个标量式.

生:学生达成共识.乙方、丙方表示,在没有更完善的证明之前,他们将不再使用“动能定理单一方向的分解式”解答问题.

在上述教学片段中,认知冲突的源头在于观点本身的不完善,因此执教者引导学生对观点的论据进行细节反思,在协商性对话中形成标准,进而达成一致.这样就可以打破冲突双方的僵持,减少学生个体面临冲突时的不确定感或低效能感,通过支架引导有效消解认知冲突,协作知识的建构.

4 结语

本次教学实践并不会终结教师间的争议,但它有力地证明了如能有理、有据、有技术地在核心概念形成处组织适度、必要的学生活动,学生之间的深度交互与协作是可以真实发生的,学生的协作学习能力与效率也必将随之提高.