重复经颅磁刺激对老老年脑卒中患者下肢运动功能康复治疗的作用研究

2022-11-02戴奉德杨小勇

戴奉德,杨小勇

脑卒中是一种急性脑血管疾病,其发病率、病死率及致残率都较高[1],好发于≥80岁的老老年人群,大部分患者会遗留肢体运动功能障碍,特别是下肢[2]。重复经颅磁刺激(rTMS)是一种新兴的、

无创非侵入性的颅脑刺激疗法,可用于改善脑卒中患者的运动功能,目前rTMS对于脑卒中相关研究主要集中在70岁以下人群[3]。本研究拟探讨rTMS治疗≥80岁老老年脑卒中患者下肢运动障碍的作用,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集2021年1—10月宁波市镇海龙赛医院收治的≥80岁老老年脑卒中患者60例,纳入标准:(1)符合第4届脑血管病学术会议通过的脑血管病诊断要点中的脑卒中诊断标准,并经颅脑CT或MRI检查证实,且第一次发病,生命体征稳定;(2)年龄≥80岁;(3)存在一侧肢体瘫痪,病程2周至3个月,偏瘫侧下肢Brunnstrom分期Ⅱ~Ⅳ期;(4)全程可配合完成治疗;(5)研究获得宁波市镇海龙赛医院医学伦理委员会审批批准(2021-LCYJ-001),治疗前患者签署知情同意书。排除标准:(1)体内存在金属内置物或安装有心脏起搏器者;(2)有颅骨缺损者;(3)既往有癫痫疾患和相关病史者;(4)存在多脏器功能障碍或有其他的严重身体疾病者;(5)依从性不佳,难以描述自身感受的严重认识障碍者;(6)既往有患侧下肢肉毒毒素注射史者。脱落标准:期间再次发生脑出血、脑梗死或其他疾患导致治疗难以继续进行者。

采用随机数字表法分为观察组及对照组,各30例。对照组男14例,女16例;平均 年龄(87.0±3.3)岁;病程(50.0±19.7)d;原发疾病为出血性卒中11例,缺血性卒中19例。观察组男13例,女17例;平均年龄(86.9±3.5)岁;病程(49.2±20.1)d;原发疾病为出血性卒中11例,缺血性卒中19例。两组一般情况差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 治疗方法 两组均使用常规药物治疗,脑梗死患者予抗血小板聚集/抗凝、调脂稳斑、营养神经及降压降糖等;脑出血患者予脱水降颅压、调脂稳斑、营养神经及降压降糖等治疗。行患侧下肢的主被动训练、诱发分离运动、核心肌群力量训练及平衡功能练习等常规康复治疗,1次/d,30 min/次,5次/周,共治疗4周。

观察组予低频rTMS治疗:治疗体位为半卧位,全身心放松,期间注意避免体位改变而引起刺激部位变化。将经颅磁刺激仪(依瑞德CCY-I型)的仪器线圈安置于患者健侧的大脑初级运动皮质(M1)区进行1 Hz的低频刺激治疗,刺激强度为运动阈值的90%,每刺激10 s后暂停2 s,治疗时长20 min。对照组予假刺激治疗:刺激部位是对应大脑的M1区,刺激线圈为低频rTMS组线圈高度类似的假线圈,患者全程可闻及治疗响声。均治疗4周。

1.3 观察指标(1)比较两组治疗前后下肢的运动功能及日常生活活动能力,分别采用Fugl-Meyer量表下肢部分评分(FFMA-LE)[4]及改良Barthel指数(MBI)[5]评估。(2)比较两组治疗前后皮层功能,包括运动诱发电位(MEP)幅度和潜伏期[6]以及中心运动传导时间(CMCT)[7]。(3)比较两组治疗前后肌肉活化情况,采用表面肌电图(sEMG)评估[8]。sEMG记录患肢关键肌肉最大等长收缩的EMG信号,并自动分析均方根(RMS)。

1.4 统计方法数据采用SPSS 21.0软件分析,计量资料采用均数±标准差表示,采用t检验;计数资料采用检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 FMA-LE及MBI比较治疗前,两组FMA-LE及MBI差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,观察组FMALE及MBI评分均高于对照组(均P<0.05),见表1。

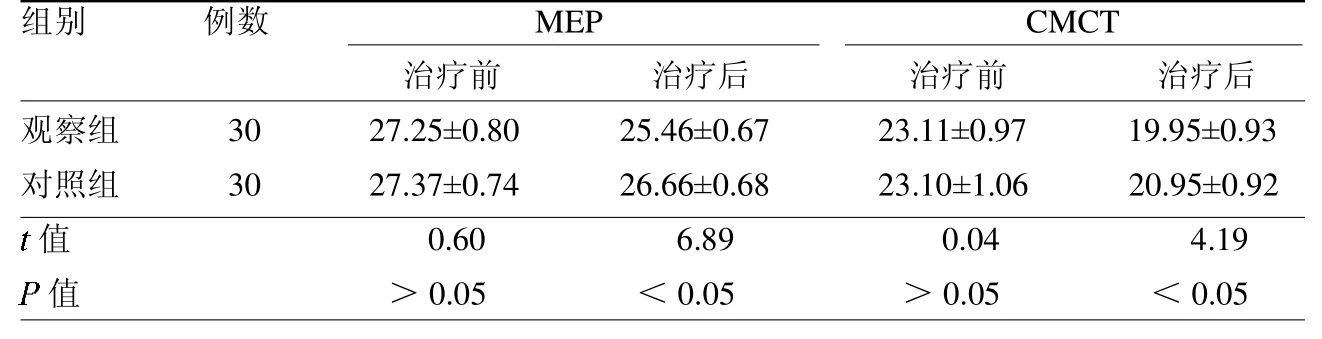

2.2 MEP及CMCT比较治疗前,两组MEP及CMCT差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,观察组MEP及CMCT均低于对照组(均P<0.05),见表2。

2.3 关键肌RMS值比较治疗前,两组股直肌、股二头肌、胫骨前肌及腓肠肌前外侧头RMS值差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,观察组上述指标均高于对照组(均P<0.05),见表3。

3 讨论

老老年脑卒中患者生理机能退化,合并症较多,脑卒中后并发症多,遗留后遗症明显,总体康复效果并不十分令人满意。作为一项新型无创的大脑刺激治疗手段,rTMS渐渐成为卒中后肢体运动功能康复中一项不可忽视的治疗手段[9]。大脑半球间的功能存在协同竞争[10],脑卒中后导致了一侧皮质的失能,会失去对健侧皮层的抑制,而健侧的竞争优势会影响到患侧皮层神经活动的表达,选择对健侧M1区进行低频rTMS刺激,可减少健侧皮质的兴奋性以及对患侧皮质的抑制,改善运动功能,不但可以有效加快脑部血流的速度,且患者依从性及耐受性更好[11]。

表1 两组治疗前后FMA-LE及MBI比较 分

本研究结果显示,治疗后观察组FMA-LE及MBI评分均高于对照组(均P<0.05),这说明针对老老年脑卒中患者,低频rTMS治疗后可获得更好的下肢运动功能状况及日常生活自理能力[12]。MEP和CMCT可反映神经传导的功能状况和神经受损的程度[13]。本研究结果显示,治疗后观察组MEP及CMCT均低于对照组(均P<0.05),这说明低频rTMS治疗在神经传导及皮层功能方面恢复更理想。sEMG作为一项无创伤、操作便捷的肌肉功能检测手段,较多应用于肢体运动功能的定量评估,可直观反映肌肉功能的变化,实现治疗效果的评价[14]。Rubin等[15]使用sEMG信号评估卒中患者步态及转移能力的恢复情况,避免了治疗师主观评价的偏差。治疗后,观察组股直肌、股二头肌、胫骨前肌及腓肠肌前外侧头RMS值均高于对照组(均P<0.05),这说明低频rTMS可有效恢复老老年脑卒中患者的肌肉功能。治疗期间,两组患者均未出现癫痫、晕厥及幻听等不良反应,依从性佳,结合无创伤、无痛苦等特点,安全性高。

表2 两组治疗前后MEP及CMCT比较 ms

表3 两组治疗前后关键肌RMS值比较 V

综上所述,rTMS对老老年脑卒中患者下肢运动功能康复疗效显著,安全可靠,值得临床借鉴。