学龄前儿童乳牙列错颌畸形与口腔不良习惯的关系及预防对策

2022-11-02丁敏林张海亮徐亮张吉敏

丁敏林,张海亮,徐亮,张吉敏

儿童出现颅面间及牙颌间的关系发生不协调最终导致反颌、颌前突及牙齿排列不齐等面部畸形的病症称之为儿童错颌畸形[1-2]。于未成年者来说,此症不但对患者面型外貌、咀嚼效率及颌关节功能存在一定影响,也对人情社交及心理健康产生一定伤害[3]。当儿童在生长发育期中某一时段反复吮指、舔舌、咬物及磨牙等口腔不良习惯亦可成为致使儿童错颌畸形的后天环境因素[4]。有学者认为,当儿童在生长发育过程中存在不良口腔习惯时,是导致错颌畸形发生的重要因素[5]。错颌畸形若不及早进行干预,或致牙龈炎、龋齿、牙齿釉质脱矿等不良并发症,对患儿口颌功能及美观颜面造成影响,而不良口腔习惯也可在正畸干预期间导致或加重其并发症的表现[6]。学龄前时期是儿童牙齿快速发育生长的重要时期,因此在该阶段采取有效措施纠正儿童口腔不良习惯是预防错颌畸形的重要手段。本研究将分析学龄前儿童错颌畸形与口腔不良习惯间的关系,旨在为其提出纠正干预对策。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集2018年6月至2020年6月在杭州绿城口腔医院儿童口腔科就诊的580例学龄前儿童,男300例,女280例。纳入标准:(1)年龄3~6岁;(2)儿童及其家属配合度较高;(3)既往无颅部及颌面部疾病史;(4)监护人签署知情同意书。排除标准:(1)口腔外伤史;(2)先天颌面部畸形;(3)乳牙列发育不完整。

1.2 方法

1.2.1 口腔检查口腔专科医师进行统一培训后对患儿颌面部的侧面外观轮廓及形态对称度进行检查,以自身为例示范咬合,待患儿正确咬合后观察其唇舌形态位置、咬合位置、与颌位及髁状突位置,同时观察是否存在畸形、下颌运动、关节区的疼痛及杂音等症状,若有需要可通过X线辅助确定诊断结果。

1.2.2 口腔不良习惯调查对患儿采用包含儿童信息及日常口腔习惯两部分的自制不良习惯调查表进行问卷调查,前部分包含患儿姓名、年龄、性别等一般资料,后部分包含吮唇、单侧咀嚼、舔舌、咬物、睡觉磨牙、有无口呼吸及吮指等不良习惯。根据儿童的实际情况来选择对应的习惯发生的开始时间、持续时间、频度及强度等。年龄较小的儿童由家长代为填写,另外若儿童存在除表格内容外的不良口腔习惯均可于表格末尾处补充填写。

1.3 错颌畸形类型(1)发育不足的上颌骨出现后缩或发育过度的下颌骨出现前突可称为反颌;(2)上前牙和(或)下前牙外突、牙齿拥挤、双层牙、前牙间隙等牙齿排列不齐;(3)上下牙垂直交叉的深覆颌;(4)下颌处于正常位置,但上颌外突于下颌之前,形成超深牙合的上颌前突;(5)后牙及前牙于垂直方向上无法完全咬合的开颌;(6)上颌个别或多数后牙被锁于下后牙颊侧的锁颌;(7)包含覆盖、多生牙等其他畸形类型。

1.4 统计方法采用SPSS 20.0统计软件进行分析,计数资料以率表示,采用检验;相关性分析采用Spearman相关分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

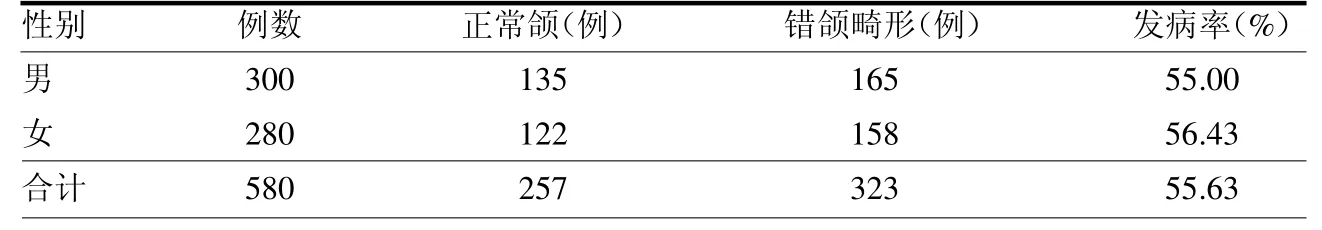

2.1 错颌畸形发病率580例受检学龄前儿童,共检出错颌畸形323例,发病率为55.69%;不同性别学龄前儿童错颌畸形的发病率差异无统计学意义(=0.120,P>0.05),见表1。

表1 学龄前儿童错颌畸形的发病率

2.2 错颌畸形分类情况323例学龄前儿童错颌畸形,其中牙齿排列不齐发生率最高为42.72%(138/323),其次分别为反颌15.79%(51/323)和颌前突15.48%(50/323),见表2。

表2 学龄前儿童错颌畸形类型占比情况

2.3 正常颌和错颌畸形儿童口腔不良习惯比较错颌畸形儿童口腔不良习惯发生率为87.92%,高于正常颌儿童的63.03%(=49.911,P<0.05),见表3。

2.4 正常颌和错颌畸形儿童口腔保健习惯情况比较错颌畸形儿童每天刷牙次数、每次刷牙时长及口腔检查频次等口腔卫生保健习惯等情况与正常颌儿童差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

2.5 错颌畸形与口腔不良习惯关系分析学龄前儿童最常见的口腔不良习惯为咬物(28.17%)和吮指(21.98%),口腔不良习惯中咬物最易造成牙齿排列不齐,吮指最易造成儿童上颌前突。见表5。相关性分析显示学龄前儿童口腔不良习惯发生率与错颌畸形发生率呈正相关(r=0.823,P<0.05)。

3 讨论

错颌畸形是口腔科常见疾病,尤其在儿童群体中患病率高达67%[7]。据不完全统计,幼儿园乳牙列儿童中错颌畸形的发生率高达72%,而口腔不良习惯作为致使错颌畸形的重要原因之一占比可达1/4[8]。本研究调查发现580例学龄前儿童中共检出323例错颌畸形,发病率为55.69%,略低于上述报道。323例学龄前儿童错颌畸形中牙齿排列不齐发生率最高为42.72%(138/323),其次分别为反颌和上颌前突,且错颌畸形儿童口腔不良习惯发生率高于正常颌儿童(P<0.05)。学龄前儿童最常见的口腔不良习惯为咬物和吮指,分别为28.17%和21.98%。吮指行为作为婴幼儿时期的一种基础神经反射可导致颊肌过度用于牙弓,逐渐可能形成牙弓狭窄,最终致使儿童单或双侧颊部出现反颌畸形,同时其可对前牙萌出产生阻拦,导致后牙出现萌出过度,最终形成开颌畸形[9]。另外,儿童在牙齿萌出时,常伴有轻微的不适感,就会出现咬奶瓶、咬被角、咬铅笔以及啃指甲等现象,咬物固定在牙弓的某一部位,常会形成局部小开颌畸形。儿童于混合牙列期易习惯性地舔舐新萌恒牙及松动乳牙,这易形成咬舌、伸舌及舔舌等诸多不良行为。长期下去,因舌体初于上下前牙间这一特殊位置,可能导致前牙梭形开合形成。本研究发现学龄前儿童口腔不良口腔习惯会增加错颌畸形的发生率,而偏侧咀嚼、紧咬牙及睡觉磨牙等不良口腔习惯因引起咬合干扰时可能导致肌肉关节发生紊乱。这说明部分错颌畸形亦可能诱发诸多口腔不良行为形成,可能与磨牙会导致反颌及对刃的原因之一。同时当患者存在鼻腔疾病,不得已用口呼吸时,易使上颌牙弓内侧因舌体也被牵引向下而失去舌肌力量的支持[10],进而造成深覆颌与锁颌。

表5 学龄前儿童错颌畸形与口腔不良习惯的关系分析 例(%)

由于口腔不良习惯造成的各种错颌畸形,多数6~7岁儿童可对不良习惯进行纠正致使畸形自行消失。因此,针对学龄前儿童已存在的不良口腔行为提出以下预防对策:(1)提高学龄前儿童家属的认知,加强其教育。通过社区展览、视频播放以及分发宣传册等手段使其充分认识到不良习惯造成的错颌畸形的危害性。同时家属应改进儿童的教育方式,依据儿童自身心理特点和兴趣爱好,以讲故事的形式帮助其纠正不良习惯,以正面教育为主,多表扬、鼓励儿童。(2)矫正器的使用。学龄前儿童因处于快速发育阶段,肌肉、颌面部骨骼及牙列生长变化迅速,矫治可塑性、适应性及反应性均远超成年人,矫治效果往往更显著。且针对多数长期形成不良口腔行为的患儿,需根据每个患儿畸形情况的不同制定个性化矫治方案,且为了早期阻断效果最大化,应在混合牙列及乳牙列早期进行矫治[11-12]。随着口腔医疗的持续发展,临床上出现多种可选择的活动矫治器,其舒适度较高且设计针对性强,对患儿替牙期有牙萌出情况进行诱导。根据每个患儿情况不同去选择适宜的矫治器,如吮指习惯患儿可选择佩戴唇档,磨牙患儿可选择佩戴防磨牙套等,从而对儿童不良口腔行为进行纠正。(3)预防与治疗儿童全身性疾病。在儿童成长的过程中,如低磷酸酯酶症、马凡综合征、Rieger综合征等全身性疾病均与错颌畸形存在一定联系。对于这些患儿,除治疗原发病外,还应对其进行严格的口腔管理,防止口腔不良习惯的发生。(4)注重口腔健康,定期进行口腔检查。偏侧咀嚼的重要原因之一为龋齿,应对儿童进食甜食及碳酸饮料控量,指导儿童以正确的刷牙方式早晚坚持刷牙,防止龋齿出现形成偏侧咀嚼。

综上所述,学龄前儿童口腔不良习惯与错颌畸形的发生密切相关,临床在对儿童进行矫治错颌畸形时应重视对口腔不良习惯的纠正。