腹腔镜右半结肠切除术消化道重建方式的临床研究

2022-11-01王茂峰李慧吴磊王明李珍张勇

王茂峰,李慧,吴磊,王明,李珍,张勇

作者单位: 274000 山东 菏泽,菏泽市立医院 胃肠外科(王茂峰,吴磊,王明,李珍);274000 山东 菏泽,菏泽市立医院 肿瘤科(李慧);100853 北京,中国人民解放军总医院 结直肠外科(张勇)

对于右半结肠恶性肿瘤来说,腹腔镜下右半结肠切除术成为标椎手术方式,随着腹腔镜技术及快速康复外科的成熟,因全腹腔镜技术的创伤小、术后恢复快等优点,使其得到快速发展及推广[1-2]。消化道重建成为腹腔镜下结肠癌根治术中的技术难点,腹腔镜辅助右半结肠切除术后回肠结肠端侧及侧侧吻合已被证实安全有效,并成为常见吻合方式[3]。而完全腹腔镜下右半结肠癌根治术消化道重建方式的应用得到越来越多的研究,完全腔镜下回肠结肠侧侧吻合成为手术成功的关键,也是手术难点。本文收集并分析腹腔镜下右半结肠切除术患者79例的临床资料,进一步探讨全腹腔镜下回肠结肠侧侧吻合术的安全可行性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾分析2019年5月至2021年5月中国人民解放军总医院收治的因右半结肠肿瘤行手术治疗的患者。入选标准:①术前均有肠镜活检病理诊断结肠腺癌。②肿瘤位于盲肠、升结肠或横结肠肝区患者。③年龄20~75岁。⑤体质指数(body mass index,BMI)18.5~30.0 kg/m2。⑥美国麻醉医师协会(american society of anesthesioloGISTs,ASA)分级,Ⅰ级为无基础疾病;Ⅱ级为存在基础疾病,但未影响正常生活;Ⅲ级为存在基础疾病,尚能应付日常生活;Ⅳ级为基础疾病较多,影响日常生活,常面临生命威胁;Ⅴ级为存在严重基础疾病,随时存在生命危险。⑦术前血红蛋白90~150 g/L。⑧术前白蛋白30.0~45 g/L。⑧所有手术由同组医生完成,排除手术的差异性。排除标准:①结肠多原发癌。②既往存在慢性炎症性肠病。③手术中转开腹患者。④存在肠梗阻急诊手术患者。经过筛选本研究最终纳入79例患者,其中全腹腔镜下回肠结肠吻合术30例(实验组),辅助切口端侧吻合术49例(对照组)。所有术者都能熟练掌握腹腔镜操作技术。

1.2 具体手术方法

1.2.1 围手术期准备、手术体位及操作戳卡位置 术前24 h服用聚乙二醇电解质散剂行肠道准备。手术切皮前 30 min~2 h给予抗生素,便秘者要提前2 d行肠道准备,手术时间>3 h追加术中抗生素,术后继续使用抗生素24~48 h。术后早期应用肠外营养支持治疗,待肠功能恢复后可逐渐转化为肠内营养。术后观察无异常情况,择期拔除腹腔内引流管。

患者全麻成功后,采用平卧分腿体位,常规导尿、消毒铺巾。气腹及戳卡建立:采用五孔法,在脐部下缘与耻骨联合中点处穿刺充气建立气腹,总体气腹压力维持在12~14 mmHg。中点处10 mm 切口为观察孔,左锁骨中线脐上5 cm置12 mm戳卡为主操作孔,左侧下腹部反麦氏点处置5 mm戳卡为副操作孔,分别于右侧腹部对称位置均置5 mm戳卡为助手用操作孔。术者站于患者左侧,一助站于患者右侧,扶镜手站于患者两腿之间。

1.2.2 手术方式 采用头尾联合入路全结肠系膜切除(complete mesocolicexcision,CME)原则,手术探查完成后,沿胃结肠韧带横行切开,离断肝结肠韧带,沿幽门下游离横结肠系膜前叶,逐步显露十二指肠降段、胃结肠静脉干及结肠中血管,暂不结扎离断血管,与此处置一块小方纱,由头侧向尾侧游离横结肠肝区及升结肠与侧腹膜融合处。首先拓展右结肠后间隙,调整手术床头低脚高偏左低位,将小肠推向左侧腹腔并完全显露右半结肠系膜,此时回结肠血管常可清晰显现,助手牵拉回盲部偏向头侧,于右侧髂血管上方的黄白交界线处切开,避免损伤生殖血管及右侧输尿管,随即轻易进入Toldt间隙,钝锐结合充分游离此间隙,沿此间隙拓展向上游离至十二指肠下缘及胰腺下缘,向右游离至生殖血管外侧,向下游离至回结肠血管与肠系膜上静脉汇合处,沿肠系膜上血管行相应属支血管结扎及淋巴结的清扫,完成右结肠系膜及肠管游离。

1.2.3 消化道的重建 全腹腔镜下重建(侧侧吻合):用超声刀游离结肠系膜及回肠系膜拟切处,闭合器离断横结肠及回肠,将回肠与横结肠断端并拢(避免扭转),将回肠结肠残端相对放置行顺蠕动吻合,应用超声刀分别取回肠断端对系膜缘及相对应位的结肠对系膜处各1 cm切口,应用碘伏小纱布消毒肠腔切口,于切口内置入腹腔镜下切割闭合器,仔细检查确定无扭转,切割闭合对系膜侧肠管行侧侧吻合,应用小纺纱检查吻合口无出血,于共同开口处再用闭合器(60 mm)闭合共同开口。检查吻合肠管无异常及无出血情况后于右上腹留置24#引流管1根,扩大下腹部戳孔取出标本。既往存在腹部手术史患者亦可选择原切口取标本;缝合关闭各戳孔,完成手术。

辅助切口体外重建(端侧吻合):取右侧经腹直肌切口,置入切口保护圈,取出病变所在部位肠管,体外行右半结肠切除,将末端回肠切断后置入管型吻合器钉砧头,从横结肠预断处远端插入管型吻合器,将管型吻合器芯轴于距结肠断端5 cm处对系膜缘穿出,将芯轴与钉砧头对接,旋转收紧闭合器待激发,检查肠管及系膜无扭转后闭合肠管,横结肠残端用切割闭合器关闭。对吻合口及肠管残端加强缝合,关闭腹部切口,再次建立气腹,观察腹腔无异常情况可于右上腹留置24#引流管一根,缝合关闭各戳孔,完成手术。

1.3 分析指标

记录并对比两组患者相关指标:两组患者一般资料,手术时间、手术出血量、手术切口长度等术中情况,术后首次排气时间、术后首次进食时间、术后住院时间、术后疼痛程度采用视觉模拟评分(visualanaloguescore,VAS)评估,无痛至剧痛,记为0~10分等术后情况,相关肿瘤病理参数指标及腹腔出血、切口感染、腹腔感染、吻合口出血、吻合口瘘、吻合口狭窄、肠梗阻、淋巴瘘等术后短期内常见并发症。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者一般临床资料对比分析

本研究中所纳入所有患者一般资料,其中性别、年龄、腹部手术史、糖尿病、术前白蛋白、术前血红蛋白、BMI、ASA分级、肿瘤部位、肿瘤大小、淋巴结清扫数目、TNM分期情况等比较,其相关差异性均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1、表2)。

表1 两组患者的一般临床资料情况比较例(%)]

表2 两组患者的临床病理指标资料比较例(%)]

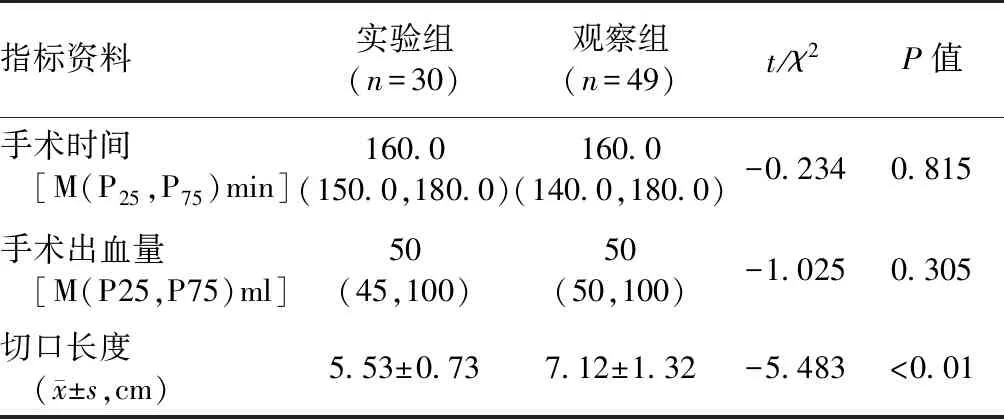

2.2 两组患者术中情况对比分析

实验组手术时间及手术出血量相对于对照组差异无统计学意义(P>0.05)。实验组手术切口长度(5.53±0.73)cm 相比对照组(7.12±1.317)cm(P<0.01),差异有统计学意义(P<0.05)。具体见表3。

表3 两组患者术中指标情况比较

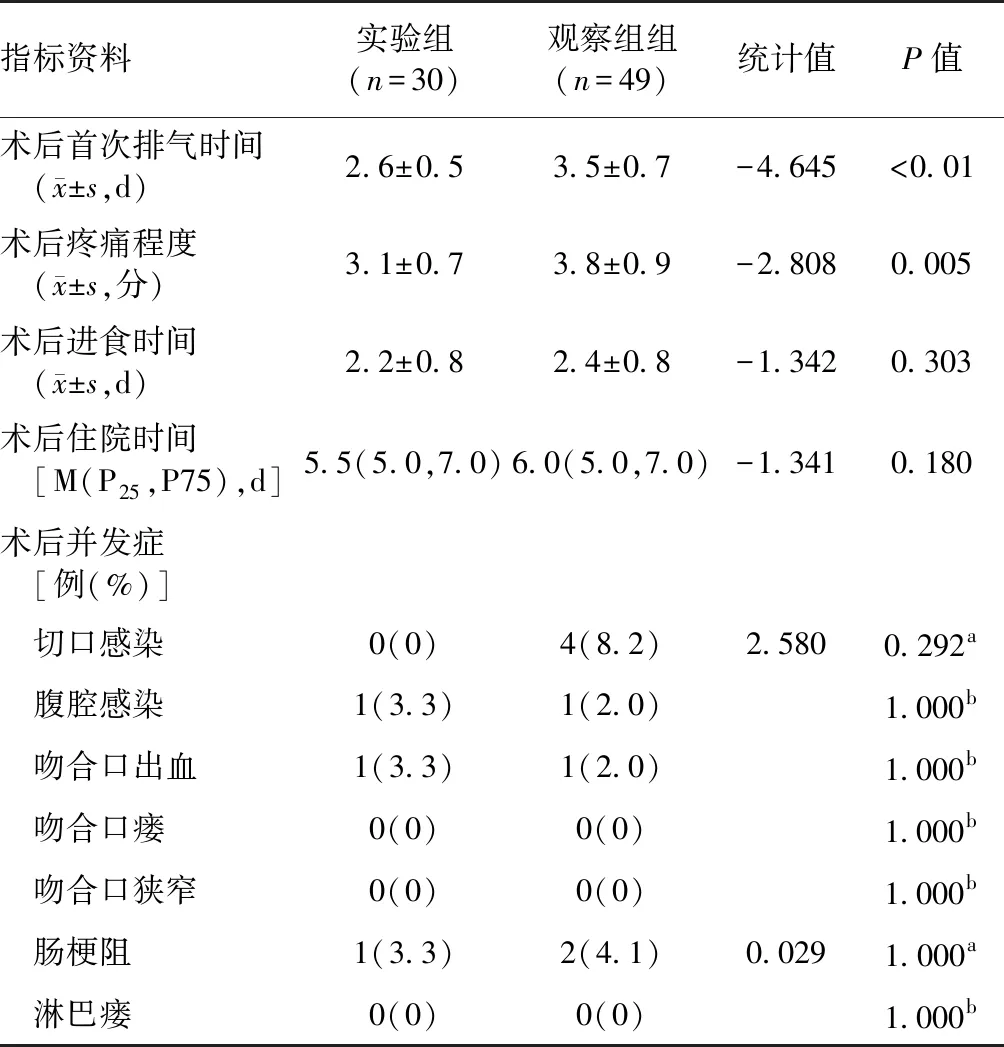

2.3 两组患者术后恢复及并发症情况对比分析

术后恢复方面,术后首次排气时间:实验组(2.6±0.5)d,对照组(3.5±0.7)d,实验组短于观察组(P<0.01),差异有统计学意义。术后疼痛程度:实验组(3.1±0.7)分,对照组(3.8±0.9)分,差异有统计学意义(P=0.005)。术后进食时间(2.2±0.8)d和(2.4±0.8)d,两组对比差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者术后住院时间对比差异无统计学意义(P>0.05)。两组术后并发症方面相比较差异无统计学意义(P>0.05),但对照组患者切口感染率(8.2%)较实验组明显升高(0%)。具体见表4。

表4 两组患者术后恢复及并发症情况比较

3 讨论

随着近些年微创医疗外科快速发展,在肠道恶性肿瘤治疗中,腹腔镜技术体现出极大优势,具有手术切口小、术后疼痛轻、并发症少、住院时间短、肠道及相关器官功能恢复快等[4]。随着快速康复外科理念的深入,完全腹腔镜下结肠癌根治术更是体现了腹腔镜微创技术的优势[5-6]。国内外相关研究[7-10]提出肠道吻合方式对腹腔镜结肠癌根治术的成功及对患者顺利恢复起到关键作用,右半结肠切除术的全腹腔镜下吻合方式于近几年发展较快并体现出一定优势。相信将来在熟练掌握完全腹腔镜技术前提下,通过流畅的手术操作及简便快捷的手术步骤可缩短手术时间。国内外相关研究[11-12]提出在完全腔镜下结直肠肠管游离吻合操作中,不需要多次建立气腹,且辅助切口小,腹腔镜下切割闭合器的发明应用起到简捷便利作用,增加手术连贯及流畅性,使手术整体平均时间减少。2014年Kamiński等[13]提出腹腔镜辅助结直肠肿瘤手术治疗中,因需要在腹腔外进行肠管吻合,存在腹部手术切口较大及切口感染切口疝等风险。本组病例研究中,实验组手术切口长度短于对照组(P<0.05),对照组需将右半结肠肠管以无张力的情况从切口提出腹腔外,且为提出腹腔外处理肠管尽量避免肠管系膜损伤势必会增加切口长度,实验组于腹腔内完全离断回结肠肠管且在肠管无张力情况下取出,所以手术切口长度小。

国内相关研究[14-15]提出躯体神经对一定痛觉刺激具有敏感及定位准确特点,躯体神经的刺激与切口大小有关,且切口大小是引起术后疼痛重要原因。黄涛、高波等研究[16-17]提示消化道吻合术在全腔镜下操作可以减轻患者术后疼痛程度。本研究中实验组切口大小及术后疼痛程度差异有统计学意义,与相关研究结果一致。

王雪玮[18]等提出全腹腔镜下回结肠顺蠕动方向的侧侧吻合方式,能够缩短患者术后首次排气时间。在本研究中,两组患者首次排气时间差异有统计学意义(P<0.05)。在相关国内外研究[19-20]中提出全腔镜下回肠结肠侧侧吻合较管状端侧吻合口大,回肠结肠并行侧侧吻合术顺应肠道蠕动方向,符合肠道正常生理解剖功能,术后排气时间短,使患者术后肠功能恢复加速。邱东达等[21-23]研究提出腹腔镜右半结肠切除术操作能减轻创伤应激反应,减轻腹膜损伤程度,肠道手术损伤轻者可保持术后胃肠激素水平加快调节胃肠运动功能,使肠蠕动功能恢复加快。本研究组要求患者术后早期下床活动,加强早期活动可促进肠功能恢复,结果显示完全腹腔镜下回肠结肠侧侧吻合组术后排气时间短于端侧吻合组,肠功能恢复快,该结果与以上相关研究结果一致。

钟长毓等[24]研究提出完全腹腔镜下右半结肠切除术的消化道重建降低了手术切口感染风险,有利于手术切口的愈合。完全腔镜下右半结肠切除回结肠吻合操作,需要完全在体腔内完成,手术创伤刺激小,应用标本袋于切口处取出标本便于保护切口,在切口处操作动作少,切口暴露时间短,全腔镜下消化道重建技术对切口处微小血管影响小,这都成为降低切口感染及愈合差等风险的相关因素。在本研究组中对照组切口感染率(8.2%)较实验组(0)明显升高,符合以上研究结论。

完全腔镜下回结肠侧侧吻合术需要在体腔内切开肠管于腔镜闭合器协助下完成吻合,大多数学者对肠管吻合后出现吻合口等相关并发症存在顾虑。本研究中完全腔镜下回肠结肠侧侧吻合术并没有增加术后并发症,与以下相关国内外研究结果相符合,Bernhoff等[25-26]提出并行侧侧吻合方式的术后并发症发生率较低,且与管状端侧吻合术式发生率相比亦较低,研究组中患者手术中出血量、术后并发症等与患者基本情况及手术者操作水平相关。而在本研究中,两组患者的基线资料(性别、年龄、腹部手术史、BMI、肿瘤情况等)差异均无统计学意义,手术者有着丰富的腹腔镜消化道肿瘤切除经验。

随着相关微创技术及腔镜器械的发展,罗寿等[27]提出熟练掌握完全腹腔镜下右半结肠切除术学习过程安全可行,学习曲线短而有效。越来越多的外科医师顺利安全度过学习曲线,相信全腔镜下右半结肠切除回肠结肠侧侧术在结直肠微创外科中将得到进一步快速推广应用。综上所述,全腔镜下右半结肠切除回肠结肠侧侧吻合术具有较好的临床近期疗效,快捷方便安全可行,具有一定的临床应用价值。