山东数字茶园建设现状与展望

2022-11-01王林军王武闯王梓清田国强毕彩虹丁兆堂

王林军,王武闯,王梓清,田国强,毕彩虹,丁兆堂

1.威海市农业农村事务服务中心,山东 威海 264200;2.山东科润信息技术有限公司,山东 威海 264200;3.临沂市果茶技术推广服务中心,山东 临沂 276000;4.青岛农业大学,山东 青岛 266109

山东茶叶栽植始于“南茶北引”。前期,在有选择性地引进南方茶树品种的同时,大量地采用了南方茶叶种植与管理的技术与经验。但山东茶区位于北纬35°0'—37°5'之间,整体上属于茶树次适生区,是我国露地茶树栽培的最北端,存在诸如冬季低温、春季干旱、土壤有机质含量低、生态环境逆境多等问题,因此通过对山东茶产区的气象、土壤、立地环境、病虫为害、树体生长发育、采摘与加工、产量与品质等数据进行采集,通过算法等进行系统性的研究分析与归纳整理,寻求山东茶叶种植管理与品质上的独特点,可以更好地克服不利因素、发挥优势特长,因地施策,助推茶产业高质量发展。

1 山东数字茶园建设现状

数字茶园就是通过物联网技术在茶叶园区布设相应的各类传感器,实时在线采集相应数据的茶园。通过农业物联网对茶园内的气象环境、土壤环境、茶叶生理和霜冻灾害等因素进行全维度、高密度和高粒度的大数据在线监测,对茶叶种植、加工、仓储、流通环节的环境数据进行在线监测和可视自动化管理,为茶叶精准化栽培管理提供数据支撑[1]。同时,根据茶叶生长环境的实时监测情况,通过物联网无线控制网络及时地对茶叶整个生命周期实施精准化和智能化的管理和控制。

近年来,山东省茶叶产业技术体系团队在茶园机械化、数字化、智能化发展上逐步加大谋篇布局的力度。2019年启动了数字茶园试点建设,在威海、青岛、临沂等8 处不同立地地域内选择有代表性茶园进行试点,在试点茶园内均布设了气象传感器,用于采集温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度、风力、风向、雨量等数据;布设有土壤传感器,用于采集茶树根部不同深度土壤温度、含水量、pH值、氮磷钾等养分含量等相关数据;布设自动化抓拍相机,用于拍摄茶叶生长发育动态过程及相关数据,也用于采集病虫害发生时间节点、为害特点及规律;建设安装高清枪型摄像机和360°高清球型摄像机,用于对茶园环境进行实时监控,视频信号可以实时显示茶叶生长画面和园区的相关情况,方便园区管理者随时随地进行远程查看和操控。在部分茶园内,还建设了晚霜冻害监测预警系统,用于已建滴灌设施的园区内加装微喷系统,调节控制园区内的空气湿度、光照强度和温度;建立山东茶叶品质指数,把茶园纬度、海拔、空气温湿度、光照等相关环境数据与茶叶品质数据等进行关联,研究影响茶叶品质的关键因素,从而针对性地对相关因素进行干预,更好地指导高品质茶叶生产。目前,在山东省茶园开展了如下数据采集设备的安装和相关应用模型的构建等初步探索。

1.1 茶园数据采集

茶树生长发育需要适当的光照、温度、湿度等环境条件,茶叶最优品质也只有在特定的区域环境和立地条件才能实现,同时加工技术和温度、时间等参数也直接影响茶叶产品品质。采用农业物联网技术,在茶叶园区布设相应的各类传感器,可实时在线采集到茶树生长环境的各项信息数据,并在一定范围内实现精准调控。

1.1.1 全维度气象环境监测

用于监测茶树生长环境,包括空气温度、空气相对湿度、风速、风向、太阳光照强度、二氧化碳浓度、大气压、降雨量等环境信息,可以精准监测当地实时气象数据、预报本地小范围气象环境,为预测茶树生长环境、自然灾害发生、病虫害防治模型的开发和预警提供数据支持(图1),并可随时对历史数据进行查找与分析。

图1 在威海、青岛、临沂等地建成的茶园全维度气象环境监测站

1.1.2 土壤环境监测

在茶园选择适当密度的土壤环境监测点通过布设相应的传感器,可以监测不同土壤层的土壤温度、水分、pH值、电导率等,通过精准监测来为茶园管理提供施肥灌水依据(图2)。

图2 茶园内土壤环境监测传感器及采集到的数据动态图

1.1.3 茶叶生理监测

在茶园选取生理监测点,可通过布设茶叶定时抓拍设备,对茶园定时拍照,对照片显示的信息进行研究来实现茶叶的生理监测和病虫发生情况监测。

1.2 茶园数据处理

基于农业物联网通过对茶区各种环境的数据精准实时在线监测,所有设备将采集的数据通过无线自动传输发送至云平台,云平台通过对数据进行存储、分析和应用,自动执行不同运算模式如病虫害模型、水平衡应用模型及本地小范围作物生长环境精准预测预报,相关结果将以图形和表格形式呈现。

1.2.1 水平衡应用模型

根据用户对于土壤持水量、凋萎点、最大消耗量和补灌点的设定,结合实时监测数据展示土壤水分曲线,指导用户在一个合理的范围内进行灌溉,有助于制定更佳的水肥方案。

1.2.2 病虫害应用模型

结合现场监测传感数据,为用户计算和展现病虫害图形,精准预测病虫害发生时间和为害程度,指导用户提前采取措施进行有效防治,以达到绿色防控的目的[2]。

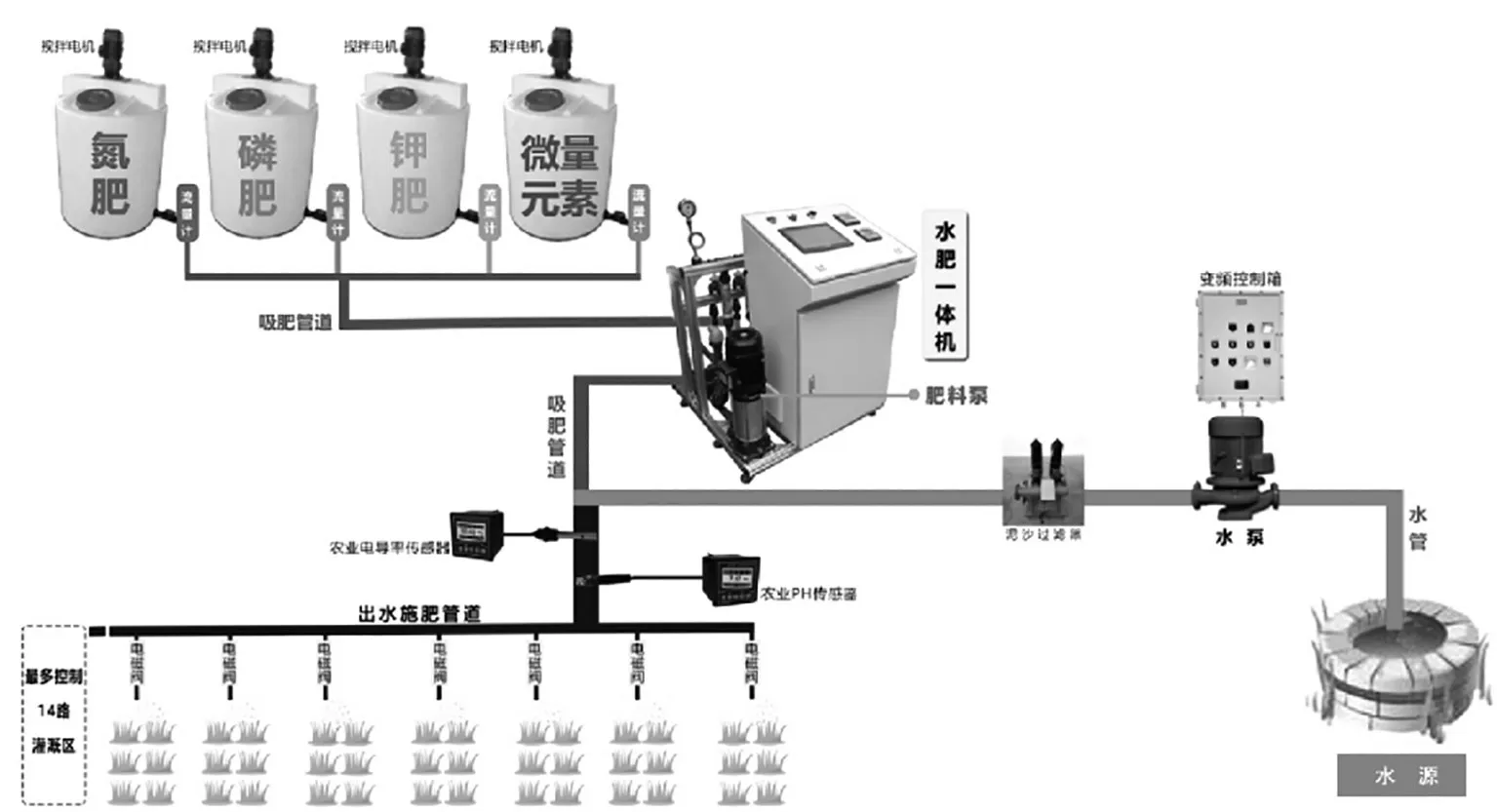

1.3 水肥精准控制

通过在茶园内安装无线传感网络和全面铺设微喷灌水肥一体化系统,基于农业物联网和作物生长模型实现对茶园的精准水肥一体化智能控制(图3)。

图3 茶园水肥一体化的精准控制与应用

1.4 微喷雾化系统

基于农业物联网精准在线监测,有效监测茶树生长环境,通过物联网智能雾化系统实现茶树生长小环境的智能化控制和管理。

农业物联网通过精准在线监测茶叶生长环境(空气温湿度、土壤温湿度、茶叶叶面温湿度等)数据,准确及时地开启关闭微喷雾化系统,来改善茶树生长的微环境,调控茶园空气温、湿度。

物联网能够精准在线监测茶园的太阳全辐射和有效光合辐射,可以根据监测的光照强度自动开启和关闭雾化系统,有效避免强日照对茶叶造成灼烧。

物联网雾化可以实现叶面肥、农药、生长调理剂等自动喷洒,高压雾化使药剂分布均匀,可在每棵树上四面喷药,充分地把药喷在茶叶的正反面,减少药物的流失,有效提高利用率,节约成本。

微喷雾化系统可以充分利用物联网系统,创造有利茶树生长的小环境,实现茶树栽培或苗木繁育等管理中的水肥药一体化精准管理和自动化控制,提高茶叶品质。

1.5 霜冻灾害预警

基于农业物联网监测可以精准在线监测空气梯度温湿度、茶叶冠层叶片温湿度,地面温湿度等,采集的数据依据霜冻模型自动执行相应的运算,可以准确分辨霜冻的类型,准确预测霜冻来临时间、范围、类型、方向。利用云平台可以自动做出相应的开启关闭防霜冻系统行为,通过物联网智能雾化防霜冻系统,有效避免霜冻带来的灾害。

1.6 茶叶品质监测

通过在茶园建立的产地微气象站收集大量数据,研究分析包括大气压强、空气温度与湿度、太阳光照强度、二氧化碳浓度、土壤温湿度等影响茶树生长的关键数据,并以此建立茶叶气象品质模型。

依托区位、环境、气象、土壤等采集的历史数据,形成茶叶品质因素分析可视化报告,为数字茶叶——高品质“特色地方茶”提供可靠的数字化支撑。

1.7 生产可追溯

茶叶质量安全,不仅是消费者“舌尖上的安全”的客观需要,也是提升茶叶品质、打造茶叶品牌的必然要求。保障茶叶质量安全,关键在于源头治理、全程追溯。山东省率先发布了省地方标准《茶叶质量安全追溯系统建设要求》(DB37/T 3970—2020)。通过数字茶园建设,把环境数据、水肥控制数据、霜冻数据、茶叶品质数据与茶叶追溯数据打通,实现了数据上的互联互通,有效破除“数据烟囱”“信息孤岛”的发生。通过茶叶追溯系统,基地可以为每个地块、每个农事操作、每个采摘周期、每个加工过程、每个工人都编制身份,通过追溯宝等方式串联起从气象环境、土壤环境、投入品、采摘等环节,实现茶园生产可追溯。在销售终端,消费者只要用手机轻轻一扫,即可了解茶叶生产的整个过程。

2 主要经验和突出问题

自2019年威海建设第一处数字茶园起,至今山东累计已建成8 处。在建设数量、技术水平与运行质量上都取得了突破性进展,相关设备质量和数据、软件分析基本满足用户需要。在数字茶园建设中取得一定经验的同时,也遇到了一些问题。

2.1 主要经验

2.1.1 数字茶园建设要科学规划,有序推进

在数字茶园建设中要有目标导向,数字茶园的硬件建设只是开端,后续对茶园相关数据的采集、挖掘和分析,并在此基础上结合茶树生长管理进行的数据模型的建立和完善,才是数字茶园的关键所在。因此数字茶园的建设需要有相对清晰的目标和路线图,并在此基础上分步推进和实现。

2.1.2 科学设置数字采集硬件的安装位置

数据采集是基础,因此数据的真实性、可靠性和准确性是关键。为此,数据采集终端的安装部署要根据茶园实际情况灵活确定,尽可能地安装部署到茶园中部等关键位置上,空气的温、湿度等探头宜与茶树冠层相近;雨量传感器略高于茶树冠层,可减少因落叶带来的计量不准以及减少终端设备维护的成本;土壤传感器安装应贴近茶行处,以减少对茶园田间作业的影响,同时选择设置地下不同深度进行数据采集,用以研究北方茶园冬季采取不同方式越冬对茶树根部温度的影响。通过针对这些采集到的数据与茶树生产状况、茶叶产量与品质等进行相应研究,根据相关数据信息,采取必要干预手段来改善和调节茶园环境。

2.1.3 数字茶园建设应满足茶园主体需求

要充分做好调研,了解和尊重园区主体主导性的实际需求,建设数字茶园要与园区主体的生产经营相融合,以解决生产上的实际需求,以技术和模式创新来实现数字茶园建设的目标。

2.1.4 充分应用数据开展茶叶气候品质指数研究

山东茶产区的高纬度,山东半岛独特的温带海洋性气候,孕育了山东茶叶独特的内在品质和外形特点。通过在茶园建设气象环境数据采集终端,采集相关气象数据,并对数据与茶叶加工及品质相关联进行研究,找出山东茶气候品质指数规律,构建茶叶气候品质数字孪生模型,有助于人工干预茶园小气候,有利于生产高品质茶叶。

2.2 主要问题

2.2.1 对数字茶园建设的认识不足

大多数人对数字茶园的定义、设施装备、运行模式和成果运用等都较为陌生。部分工作人员受科学文化素质制约,接受新技术、新知识的难度大,对数字茶园设备缺乏必要的管理与保护,系统性地综合运用数字化成果的主动性不高。部分基地甚至无人会正确地操控、调取使用相关设备,数字茶园建设停留在表面,设备安装建设后没有发挥作用。

2.2.2 园区基础设施短板的制约

制约数字农业发展的产业发展现状和客观条件依然存在,一方面,大部分茶园规模小而散,地势、种植环境复杂,道路崎岖,制约茶园机械化、数字化的发展;另一方面,由于生态茶园一般远离城镇和村庄,电力和通信网络不够完善等,也影响了数字茶园建设;再者,当遭遇到影响太阳能发电的极端天气,也会影响气象和土壤传感器的工作。

2.2.3 相关专用设备和精准识别软件研发相对滞后

茶园中常见的害虫多数虫体较小,比如叶蝉、黑刺粉虱等,现有虫情识别设备对其识别率很低,无法满足生产需要;另一方面部分害虫没有飞迁或空中飞舞的习性,有部分只在夜间活动,常规诱捕方式很难采集到这些害虫的相关数据。茶园内害虫的数字化采集与识别有待于研究提高。

2.2.4 数字茶园建设协同推动和扶持力度不足

数字茶园建设需要政府、科研院所、第三方服务商和茶企经营者协同推动,当前存在政府热、企业积极性不高、科研精准研究不足等现象,同时数字茶园建设投资大、见效慢、主体的应用门槛较高且政策性资金的扶持力度不足等。

3 数字茶园的发展走向

随着第四次工业革命的快速发展,人工智能、信息技术和多领域科学技术与农业产业正在进行深度融合,孕育出革命性的数字农业、现代农业与精致农业[3-5]。加快推动农业进入机械化、网络化、数字化和智能化发展的新时代,数字化的应用领域将扩大到茶叶全产业链。

3.1 数字技术将重构产业新模式

近年来,以云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、数字孪生等为代表的新一代数字技术正在与传统产业加速融合,能够有效地整合各类信息资源,全面重构产业的生产、加工、销售和服务新模式,推动产业迈上新台阶。

3.2 数字技术实现产业全息化

数字技术让经营管理者对茶园、茶厂等相关信息的获取更全面、及时、深入和主动。实时掌握影响茶树生长发育和茶叶产量等的相关信息,更好地组织生产栽培管理;结合天气预报等,可以对园区内发生低温冻害、晚霜害、涝害、干旱、日灼、病虫害等灾害实现提前预警,并及时组织干预。根据茶叶在不同加工工艺过程的环境温度、湿度、时长等数据,为调整加工提供精准的数据参考。根据仓贮数据,动态调整并保持至适宜状态,有效保障茶叶的品质。在茶叶包装上布设RFID或追溯二维码等介质,可以更完整地记载茶叶生产全过程信息,为茶叶的全程质量追溯提供数据支撑。

3.3 数字技术构建生产数字模型

通过对各方面采集的实时数据及存储的历史数据进行汇总、挖掘、分析,构建最佳数字孪生模型,通过数字孪生模型精准调控茶园环境,精准实现水肥供给,精准有效地调控不同品类茶叶加工所需要的环境条件和工艺流程,实现标准化生产,提高产品品质,满足生产管理者和消费者的共同需求。

3.4 数字技术可实现产品信息可追溯与品牌打造

在茶叶全产业链的各环节上生成数字档案,茶叶生产者、经营者、消费者和监管者等的相关主动行为和被动行为均会得到记录。还可让信息在茶叶生产者、经营者、消费者和监管者之间的传递更充分。通过多方数据互通、共治共享的模式,规范生产者、经营者自律,推动监管者高效监管。通过全程数字化管控,让消费者可获取从茶园种植、加工全过程,获取茶叶采摘、加工、包装、仓储、流通的全过程信息,提高消费者消费信心和品牌的知名度,实现多方互利共赢的模式,实现产业高质量发展。