湖北省雨雾天气特征及影响因素研究

2022-10-29陈英英成丹谭静何明琼王丽娟付志康

陈英英,成丹,谭静,何明琼,王丽娟,付志康

(1.湖北省气象服务中心,武汉 430205;2.中国气象局武汉暴雨研究所,武汉 430205)

低能见度是影响交通运输安全的主要气象灾害之一,通常由浓雾、降水(降雨和降雪)、沙尘暴等天气引起[1,2],就湖北省而言,由降雨造成的低能见度事件时有发生[3]。通常对能见度影响较大的有两种,一是短时强降雨,二是持续的弱降雨。对流性强降雨,短时间内雨强达到高值,使能见度急速降低;而持续性弱降雨容易造成较大范围、长时间的低能见度天气,其出现的概率、持续时间、影响范围明显高于对流性强降雨,发生时的能见度虽不及强盛期的辐射雾、平流雾那么低,但仍可以对民航、高速公路等交通运输的畅通和安全产生影响,甚至由于能见度未达到交通管制级别,其产生危害的可能性更大。同时,除低能见度引起的交通受阻外,它所带来的路面湿滑也会给交通带来不良影响。

国内外许多学者对这类由持续弱降水导致的低能见度天气现象定义为“雨雾”过程,并对其发生时的气象要素及宏微观特性进行分析研究[4-7],了解到雨雾多形成于稳定性的弱降雨中,雨滴下落过程中的蒸发是雨雾形成的主要原因[8]。因此,雨雾的预报除了考虑环流背景、地形地貌、大气层结、发展机制等宏观特性外,还需要考虑降水粒子谱分布等微观特征,甚至与气溶胶粒子的浓度也有关系,不同地区存在明显差异。

为研究湖北省由雨雾造成低能见度事件的共性特征,基于较长时间序列的大样本观测资料,首先,统计不同强度降水和能见度的相关关系,提取本研究雨雾定义中关于降水和能见度的特征阈值;其次,分析雨雾形成的气象和环境要素背景,然后绘制湖北雨雾的时空分布图,并分析规律;最后,研究典型雨雾个例的滴谱特征,为低能见度降雨预报提供技术支撑,以提升湖北省针对公路、航运、航空等领域的交通气象服务能力。

1 数据来源

2016—2019年湖北省81个国家基本站逐小时降雨量、相对湿度、风向风速、最小能见度、天气现象等观测资料;2016—2019年武汉市环境监测资料;2016—2019年咸宁市典型雨雾过程雨滴谱资料。

2 低能见度事件的天气现象特征及雨雾的定义

2.1 低能见度事件的天气现象特征

以小时最低能见度≤1 000 m为阈值,分析2016—2019年湖北省81个基本气象站水平低能见度事件发生时对应的天气现象,判定依据如表1所示。

表1 各类天气现象的判定指标

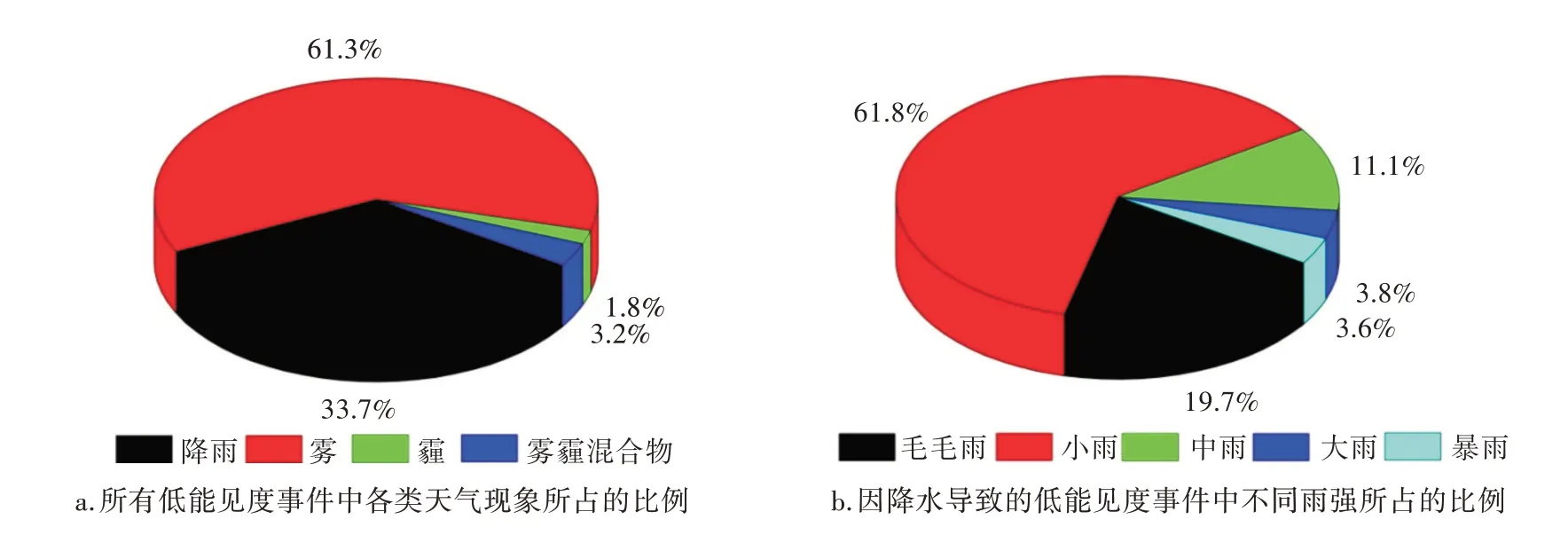

从图1a可知,由降水造成的低能见度事件占比33.7%,是湖北省低能见度事件的一种重要类型,降水对能见度的影响客观存在且不容忽视,而目前气象部门所发布的大雾预警信号中并未对此类天气现象做出区分。进一步分析发现(图1b),在所有因降水引起的低能见度事件中,小雨量级占比最大,达到61.8%,毛毛雨次之,为19.7%,2类合计超过80.0%。

图1 低能见度事件与降水现象的关系

2.2 低能见度事件中不同雨强的占比

对上述能见度≤1 000 m的区间再次分档为0˜ 50 m、50˜100 m、100˜200 m、200˜500 m、500˜1 000 m,绘制每档所对应的不同小时降雨量所占的比率分布,从图2可以看出,在所有低能见度分档中,0 mm/h<雨强≤1 mm/h所占的比率都是最大的,均超过60%,在0˜50 m的能见度区间,占比甚至超过80%;排名第二的为1 mm/h<雨强≤2 mm/h的等级。说明湖北省因短时强降水引起的低能见度事件较少发生,与其他省份不同[9],而由雨强微弱的降水导致的低能见度事件占主导。

图2 不同能见度区间对应的不同等级雨强比率分布

2.3 雨雾样本的定义

由于雨强在0˜1 mm/h时导致的低能见度天气在湖北省占绝对多数,因此,本研究的雨雾个例定义为小时最小能见度≤1 000 m且小时降雨量在(0,1]mm的样本,数量按逐小时、逐站点统计。

3 结果与分析

3.1 雨雾样本的气象及环境要素分析

3.1.1 雨雾样本的气象要素特征2016—2019年湖北省81个国家基本站的雨雾样本共计17 079个,由图3a可以看出,雨雾过程的最低能见度主要分布在500˜1 000 m区间内(61.08%),小于200 m的样本占15.08%;相对湿度在95%˜100%占比达85.09%,存在1个明显的峰值,说明雨雾过程中的水蒸气大多处于近饱和状态(图3b);图3c显示雨雾过程风速在1˜2 m/s的区间占比最大(36.64%),0˜1 m/s区间次之(28.72%),可见即使有微风,降雨仍然能够对能见度产生有效影响。

图3 雨雾过程气象要素分布特征

图4显示雨雾过程风向基本为偏北风,北偏西出现的概率大于北偏东,正北风的风向占比最大,达到15.32%,说明雨雾过程多伴随着冷空气的入侵。风向为偏北风时,风力显著大于其他风向的风速等级,另外,风速在0˜0.2 m/s的静风频率为0。

图4 雨雾过程的风向风速

3.1.2 雨雾样本的环境要素特征 武汉市作为中部地区高湿度代表城市,大气污染相对严重,有研究表明[10],细颗粒物浓度与相对湿度共同影响和制约大气能见度变化,高湿高浓度时能见度显著下降,当相对湿度大于90%时,能见度随湿度升高呈线性递减。在此分析2016—2019年武汉市逐月的平均AQI指数和雨雾出现频次的分布规律,由图5可以看出,AQI指数呈明显的季节特征,秋冬季高、春夏季低,雨雾出现的频次与AQI指数均值具有较好的一致性,其中2016年1月、2018年1月和2019年1月的同步峰值特征明显,证实环境污染是雨雾预报中需要考虑的因素之一。

图5 2016—2019年武汉市逐月雨雾出现频数与月平均AQI指数的对应关系

3.2 雨雾样本的时空分布特征

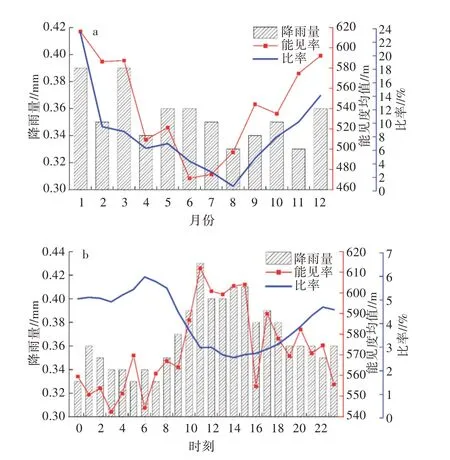

3.2.1 雨雾的时间分布规律图6为所有由雨雾引起的低能见度事件的频率、小时降雨量、小时最低能见度的月平均和逐时平均的变化,可以看出,频率的季节分布特征明显(图6a),冬季所占比率最大,这可能与冬季静稳天气下污染物浓度较高有关,极值出现在1月;由雨雾引起的逐月低能见度均值为460˜620 m,6月最低。从图6b时刻分布来看,全天各时段均可能出现雨雾,但22时—次日09时是高发时段,06时出现的概率最大,白天出现的频率相对较低;由雨雾引起的逐时低能见度均值在540˜ 620 m的范围区间,03时最低。

图6 雨雾过程频率、小时降雨量和小时最低能见度月平均(a)、逐时平均(b)的变化规律

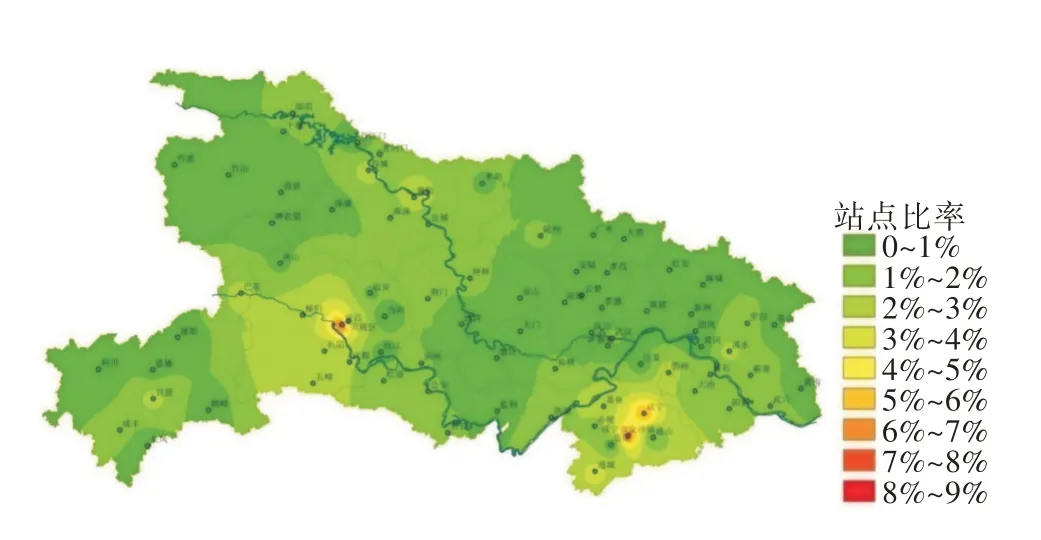

3.2.2 雨雾的空间分布规律从图7空间分布来看,由雨雾引起的低能见度事件空间差异显著,在宜昌市和咸宁市有明显的高频中心,2016—2019年发生比率(单站的雨雾频数与湖北全省所有站的雨雾频数的比值)为6%˜7%,显著高于其他站点,这可能与地形特征有关,雨雾多发区均处于山地或丘陵的边缘,受地形的抬升作用影响,易出现细雨天气。

图7 雨雾发生频数的空间分布

3.3 典型雨雾个例的雨滴谱特征

雨雾发生时影响能见度的要素主要是小雨滴和小雾滴,因此,分析雨雾过程中的滴谱分布特征可以更好地理解雨雾产生低能见度的原因。利用德国OTT Parsivel2激光雨滴谱仪进行研究,其可探测的液滴直径范围为0.2˜8.0 mm、固态粒子直径为0.2˜ 25.0 mm,可探测的下落速度范围为0.2˜20.0 m/s,其中直径和下落速度均分32档,具体分档如下。

雨滴谱仪中值直径分档为0.062、0.187、0.312、0.437、0.562、0.687、0.812、0.937、1.062、1.187、1.375、1.625、1.875、2.125、2.375、2.750、3.250、3.750、4.250、4.750、5.500、6.500、7.500、8.500、9.500、11.000、13.000、15.000、17.000、19.000、21.500、24.500 mm;速度也分32档,中值速度分档为0.05、0.15、0.25、0.35、0.45、0.55、0.65、0.75、0.85、0.96、1.10、1.30、1.50、1.70、1.90、2.20、2.60、3.00、3.40、3.80、4.40、5.20、6.00、6.80、7.60、8.80、10.40、12.00、13.60、15.20、17.60、20.80 m/s。

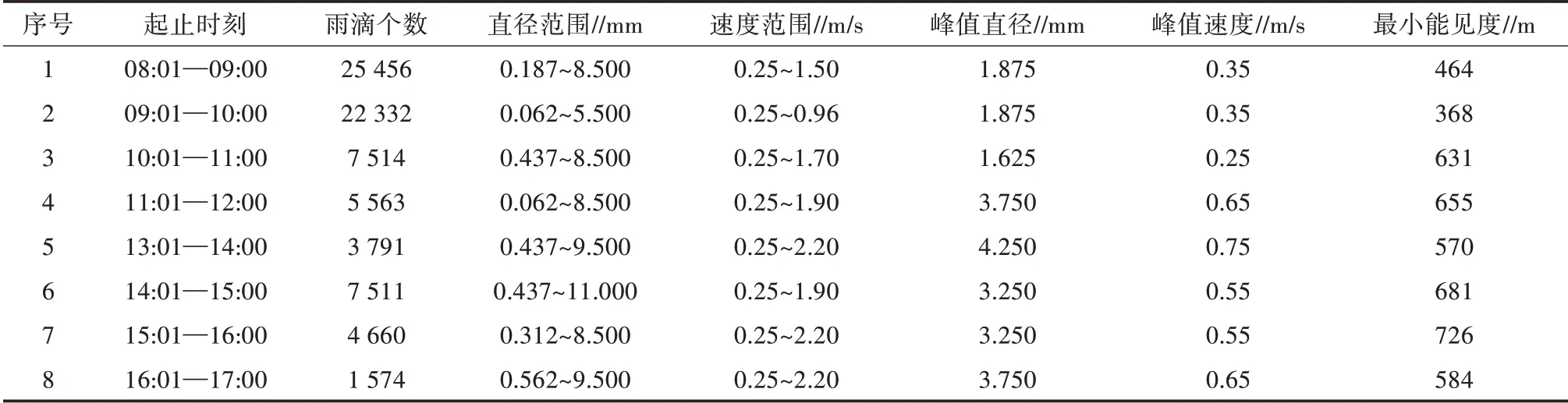

雨雾多发的咸宁市2016年10月19日1次典型雨雾过程的微物理参量特征,当日08时至次日02时最小水平能见度基本稳定在1 km以下,下面以08:00—12:00、13:00—17:00共8个时次为例进行分析(表2),小时雨量为0.1˜0.5 mm。每小时的雨滴数量差别很大,为1 574˜25 456个,雨滴的谱宽虽然分布较广、但峰值直径大多在2˜3 mm,而雨滴的下落速度相对稳定、峰值速度均在0.35˜0.75 m/s。

表2 咸宁市秋季雨雾天气的微物理参量

从图8、图9的谱分布可以看出,在这8个能见度低于1 km的雨雾时段,直径与速度曲线基本呈幂函数分布特征,雨滴个数较多的滴谱分布区间较窄、雨滴速度较小,有利于蒸发作用。另外,在能见度低于500 m的前2个时段,雨滴的数量明显高于其他几个时段,雨滴数密度高可能是造成雨雾低能见度的主要因素。

图8 2016年10月19日上午观测雨雾过程的谱分布

图9 2016年10月19日下午观测雨雾过程的谱分布

4 小结与讨论

本研究基于2016—2019年湖北省81个国家站逐小时降雨量、相对湿度、风向风速、最小能见度等观测资料,结合武汉市环境监测和激光雨滴谱仪资料,对降水造成的低能见度事件,尤其是雨雾过程进行统计分析,在雨雾的影响因素、分布特征、微观参量等方面得到以下结论:①降水是除雾以外造成湖北省低能见度天气的主要原因,根据不同小时雨强所占的比率分析,湖北省影响能见度的主要降雨强度为0˜1 mm/h,定义为雨雾。②造成低能见度的原因不是雨强,而是持续降水及雨滴的蒸发,对应的能见度区间主要是500˜1 000 m,风向多为偏北风,风速60%以上在0˜2 m/s的区间。③冬季是雨雾的高发季节,夜间发生频次高于白天,宜昌市和咸宁市是湖北省内明显的高发中心,可能与山地丘陵等地形的影响有关。④雨雾频次与AQI指数具有一定的相关性,高湿背景下空气污染物浓度的增加有利于雨雾的发生。⑤雨雾滴谱图中直径与速度曲线基本呈幂函数分布特征,雨滴数密度高、下落速度小可能是造成雨雾低能见度的主要因素。

综上,雨雾的预报可从以下几个方面考虑:①有利的环境背景。500 hPa低槽东移、700 hPa有切变、850 hPa水汽输送,地面冷高压主体偏北,缺乏明显的冷空气配合,降雨效率有限;②气象因子诊断。中低层处于近饱和状态,地面以弱风为主(静风少见),0℃层位于500˜700 hPa间,层结稳定,可能有逆温结构特征,但不是必要条件;③环境影响因子。冬季高污染物浓度对雨雾的发生有促进作用;④基于实况的临近预警。当湖北省区域内出现持续时间≥3 h的小雨,且预计降水仍将持续,可考虑发布雨雾预警预报。