化肥减施下有机物料对砂姜黑土有机碳组分和养分含量的影响

2022-10-29吴萍萍李录久

吴萍萍 王 静 李录久 汪 霄

(安徽省农业科学院土壤肥料研究所/安徽养分循环与资源环境省级实验室,安徽 合肥 230031)

沿淮平原是我国粮食主产区之一,以小麦-水稻、小麦-玉米等轮作制度为主,化肥施用量分布不均衡,部分地区过量施肥现象突出,化肥年投入量达458~573 kg·hm-2[1]。化肥过量投入除了导致较低的氮肥利用率和水体富营养化、温室气体排放等环境污染外,还会对土壤理化性质产生不利影响,如土壤酸化、次生盐渍化和生物多样性下降等[2]。2015年,农业农村部出台《到2020年化肥使用零增长行动方案》以解决化肥过量和不合理施用问题,秸秆还田、有机肥替代等土壤作物综合管理技术通过改良土壤肥力进而促进肥料施用效率的提升,是进一步节肥增效的关键[3]。减少化肥施用量并配合有机物料施用以缓解过量施肥带来的土壤质量退化是农业生产中亟需解决的问题[4]。

秸秆和生物炭作为有机物料还田的主要类型之一,其对土壤肥力,特别是有机碳组分的影响受到较多关注[5-9]。研究发现,土壤活性有机碳占土壤有机碳总量的比例很小,却直接参与土壤生物化学转化过程,是土壤微生物活动的碳源和土壤养分流的驱动力[10]。与土壤总有机碳变化相比,活性有机碳受植物、微生物、土壤环境等影响强烈,降解速率较快,能够在短时间内对秸秆还田等农业管理措施产生响应,并起到指示性作用,常被认为是农田管理措施的早期敏感指标[11]。多数研究表明,有机物料还田使微生物获得充足底物,而有机物降解产物是土壤活性碳组分的主要来源,因此,施用有机物料可显著提高土壤有机碳及活性碳组分含量,稳定土壤有机碳库,改善土壤理化性状[5-9,12]。

目前关于化肥减量配施生物炭或秸秆等有机物料的研究主要集中在紫色土、黄壤、水稻土等土壤类型上。如在紫色土地区中,化肥减量15%配施生物炭和秸秆还田有利于改善土壤养分、提高化肥利用率,达到减少氮肥、磷肥施用量和提高作物产量的效果[4]。也有研究表明,化肥减施50%配施生物有机肥可增加旱地紫色土中土壤微生物量有机碳和轻组分有机碳含量[13]。李增强等[14]对水稻土的研究发现,紫云英配施80%化肥条件下土壤活性有机碳含量较配施60%化肥时低。而湘南双季稻种植区的研究则表明,与常规施肥相比,化肥氮减量20%~40%配施绿肥可以维持水稻土土壤有机质、氮、磷、钾素的供应[15]。沿淮平原地带性土壤主要为砂姜黑土,表现出质地黏重、有机质含量及品质低等不良特征,有机物料施用是改良砂姜黑土的有效措施之一[16]。以往研究指出,施用生物炭或秸秆还田能在一定程度上提升砂姜黑土活性有机质及全量有机质含量,改善土壤理化性质[9,17],但有关化肥减量下配施生物炭或秸秆还田对砂姜黑土固碳培肥的影响尚未完全明确。因此本研究以沿淮平原稻麦轮作区砂姜黑土为研究对象,分析常规化肥用量及减量施用条件下有机物料对砂姜黑土总有机碳、活性有机碳组分以及养分含量的影响,探讨土壤碳库管理指数对施肥措施的响应,并应用相关性分析和主成分分析明确土壤有机碳组分、养分因子间关联程度及不同施肥措施的固碳培肥效果,以期为沿淮平原稻麦轮作区化肥减量增效、农业废弃物资源化利用提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

定位试验于2018—2020年在安徽省蚌埠市怀远县(117°04′12″E,32°58′58″N)进行,该地位于黄淮海平原南缘,属于暖温带半湿润季风气候区,年平均气温15.3℃,年均降水量874.6 mm。试验地为水稻-小麦轮作制度,土壤类型为潜育型水稻土砂姜黑土,试验前0~20 cm耕层土壤的基本理化性质如下:pH值6.27,有机碳含量12.4 g·kg-1,全氮含量1.4 g·kg-1,碱解氮含量97.7 mg·kg-1,有效磷含量18.5 mg·kg-1,速效钾含量104.9 mg·kg-1。

1.2 试验设计

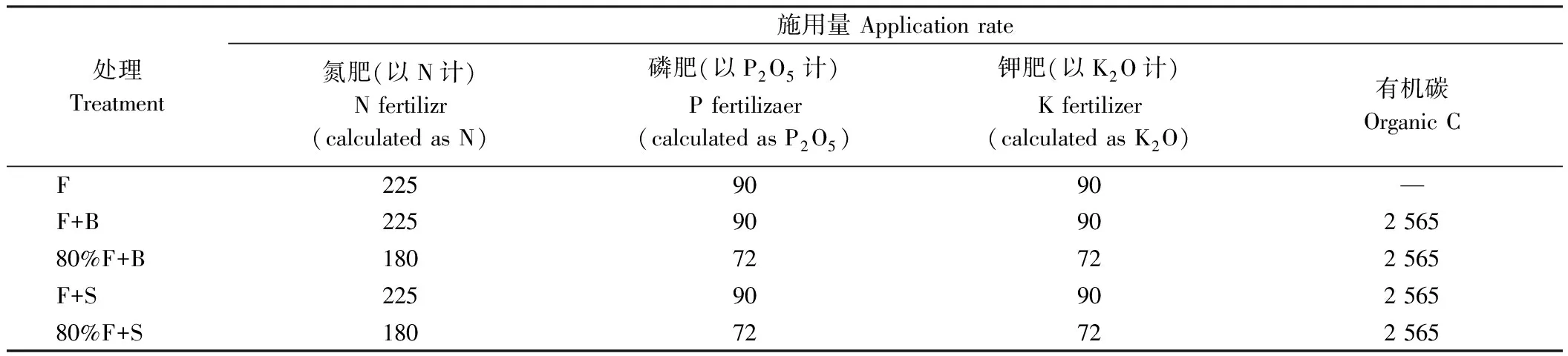

试验在水稻季开展,设5个处理:1)常规单施氮、磷、钾化肥(F,对照);2)常规施肥+秸秆生物炭(F+B);3)氮、磷、钾化肥减量20%+秸秆生物炭(80%F+B);4)常规施肥+秸秆还田(F+S);5)氮、磷、钾化肥减量20%+秸秆还田(80%F+S)。每个处理3次重复,小区面积为26.0 m2,完全随机区组排列。

水稻生长季所用氮肥、磷肥和钾肥分别为尿素、过磷酸钙和氯化钾,其中40%的氮肥和全部的磷、钾肥作为基肥在秧苗移栽前施入,另外60%的氮肥分别在分蘖期和孕穗期追施。有机物料施用以6 000 kg·hm-2小麦秸秆的还田碳量为基准,设置生物炭等碳量还田。还田秸秆为供试农田上一季小麦秸秆,平均全碳含量42.8%,全氮、磷和钾平均含量分别为1.82、0.91和6.92 g·kg-1。所用生物炭由农作物秸秆在限氧条件下500℃热解1 h而成,pH值9.37,平均全碳含量52.3%,全氮、磷和钾平均含量分别为4.4、6.2和50.6 g·kg-1。各处理化肥和有机碳施用量见表1。

表1 水稻季各处理化肥和有机碳施用量

水稻品种为常糯1号,购自怀远县农贸市场,每年5月中上旬育秧,6月上旬移栽,10月中下旬收获。小麦留茬高度约为5~8 cm,收获后将麦秸移出试验田风干,切碎成5 cm左右的小段备用。水稻移栽前,将小麦秸秆或生物炭撒匀于相应处理的小区,翻耕入土,随后进行施肥移栽等措施。小麦生长季各处理只施化肥,施肥量均为N 200 kg·hm-2、P2O590 kg·hm-2和K2O 90 kg·hm-2。其他田间管理措施与当地农民习惯一致。

1.3 样品采集与测定

于2020年10月水稻收获期采集各小区0~20 cm耕层土壤,随机选取5个点,组成混合土样。带回安徽养分循环与资源环境实验室后剔除其中的植物残体和石块等,在阴凉通风处自然风干,用于测定土壤有机碳组分及养分含量。土壤pH值采用电位法(水土比2.5∶1)测定,全氮(total nitrogen, TN)采用半微量凯氏定氮法测定,碱解氮(alkali-hydrolyzed nitrogen, AN)采用碱解扩散法测定,有效磷(available phosphorus, AP)采用NaHCO3浸提-钼锑抗比色法测定,速效钾(available potassium, AK)采用NH4OAC浸提-火焰光度计法测定[18]。

土壤总有机碳(soil total organic carbon, SOC)采用Multi N/C 2100重铬酸钾容量法-外加热法测定,水溶性有机碳(dissolved organic carbon, DOC)采用Multi N/C 2100水浸提-TOC仪(德国耶拿分析仪器股份公司)测定,易氧化有机碳(labile organic carbon, LOC)采用333 mmol·L-1高锰酸钾氧化法测定[19],颗粒有机碳(particulate organic carbon, POC)采用Cambardella等[20]的方法测定。

碳库管理指数采用徐明岗等[19]的方法计算,其中活性有机碳以易氧化有机碳表征,参照土壤取试验地附近未种植作物、不施肥的空闲地土壤,具体计算方法如下:

碳库指数(carbon pool index, CPI)=土样总有机碳含量(g·kg-1)/参照土壤总有机碳含量(g·kg-1);

碳库活度(carbon pool activity, CPA)=活性有机碳含量/(总有机碳含量-活性有机碳含量);

碳库活度指数(carbon pool activity index, CPAI)=土样碳库活度/参照土壤碳库活度;

碳库管理指数(carbon pool management index, CPMI)=CPI×CPAI×100。

1.4 数据处理

试验数据用Excel 2010、SPSS 18.0软件进行统计分析。处理间比较采用One-way ANOVA分析,差异显著性分析用Duncan法,显著性水平为0.05。相关性分析采用Pearson相关系数和双侧显著性检验,并对不同处理土壤活性有机碳组分及肥力因子等指标进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 化肥减施下有机物料对土壤总有机碳和活性有机碳含量的影响

由图1-A可知,常规施肥下增施生物炭对土壤总有机碳的提升作用最明显,F+B处理土壤总有机碳含量较F处理显著提高19.6%(P<0.05)。F+S、80%F+B和80%F+S 3个处理土壤总有机碳含量较F处理的变化幅度在0.8%~8.9%之间,差异未达显著水平。

由图1-B可知,化肥减施下增施有机物料能够显著增加土壤水溶性有机碳含量,80%F+B和80%F+S两处理土壤水溶性有机碳含量较F处理分别显著提高28.6%和21.6%(P<0.05)。F+B和F+S处理土壤水溶性有机碳含量增加幅度相对较低,分别较F处理提高14.2%和13.5%。

由图1-C可知,增施有机物料可显著提高土壤颗粒有机碳含量,增幅在23.7%~61.1%之间,与F处理间差异均达显著水平(P<0.05),其中80%F+S处理的土壤颗粒有机碳含量最高。

由图1-D可知,秸秆还田对土壤易氧化有机碳组分的增加幅度高于生物炭。F+S和80%F+S处理土壤易氧化有机碳含量较F处理分别提高23.5%和36.3%,F+B和80%F+B处理则分别提高12.5%和16.2%;除F+B处理外,各处理与F处理间差异均达显著水平(P<0.05)。表明与增施生物炭相比,秸秆还田更有利于土壤易氧化有机碳含量的提高,且化肥减施条件下施用有机物料能够进一步增加土壤易氧化有机碳组分含量。

注:误差线为标准偏差(n=3);不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。下同。

2.2 化肥减施下有机物料对土壤活性有机碳所占比例的影响

由表2可知,增施生物炭或秸秆还田能够不同程度地提高各活性有机碳组分占土壤总有机碳的比例。相较于F处理,颗粒有机碳(POC)所占比例在增施生物炭或秸秆还田处理中提高了3.3~8.0个百分点,其中80%F+S处理土壤颗粒有机碳所占比例提升幅度最大;秸秆还田使土壤易氧化有机碳(LOC)所占比例显著提高4.1~5.6个百分点(P<0.05);生物炭对易氧化有机碳所占比例的作用不明显;水溶性有机碳(DOC)所占比例的变化幅度在0.04~0.17个百分点之间,各处理间无显著差异。综上,本研究中有机物料施用主要影响土壤易氧化有机碳和颗粒有机碳所占比例,且化肥减施下秸秆还田对两种活性有机碳组分所占比例的提升效应较明显。

表2 各活性有机碳组分占土壤总有机碳的比例

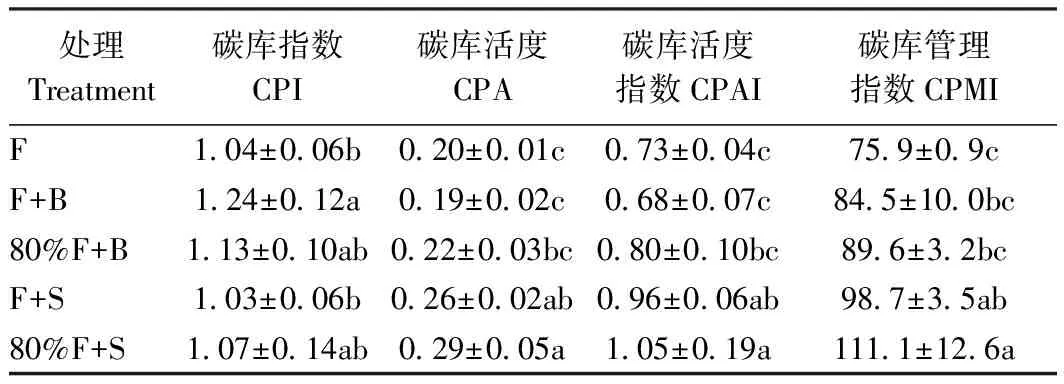

2.3 化肥减施下有机物料对土壤碳库管理指数的影响

土壤碳库管理指数既可以反映土壤有机碳储量的变化,也能反映土壤有机碳组分的变化情况,并且能指示土壤肥力和土壤质量的变化。由表3可知,秸秆还田显著提高了土壤碳库活度和碳库活度指数,与F处理相比,F+S和80%F+S处理的土壤碳库管理指数分别显著增加了22.7和35.2(P<0.05)。而增施生物炭的F+B和80%F+B处理中,土壤碳库活度和碳库活度指数两个指标变化不显著,碳库管理指数增加不显著。可见,在化肥减量条件下秸秆还田更有利于增加土壤活性有机碳含量;而增施生物炭虽然可提高土壤总有机碳水平,但碳库活库并未相应提高。

表3 不同处理土壤碳库管理指数

2.4 化肥减施下有机物料对土壤养分含量的影响

由图2可知,土壤有效磷和速效钾含量均在F+B处理中最高,较F处理分别提高11.1%和30.8%,表明常规施肥下增施生物炭能够不同程度地提高土壤磷和钾有效性。80%F+B、F+S和80%F+S 3处理中土壤速效钾含量较F处理提高5.7%~17.5%,而有效磷含量则降低6.5%~15.7%,表明连续3年减量施肥可能不利于土壤有效磷的维持。各处理土壤pH值、全氮和碱解氮含量无显著差异。

图2 不同处理土壤pH值及养分含量

2.5 土壤有机碳组分与养分含量间相关性分析

由表4可知,DOC、POC与LOC之间存在显著正相关关系,相关系数分别为0.527、0.558和0.607,表明土壤水溶性有机碳、颗粒有机碳等活性有机碳组分之间存在相互转化的关系。DOC、POC、LOC分别与CPMI之间存在显著或极显著正相关关系(r=0.537、0.552、0.983),而与SOC之间相关性均不显著,表明碳库管理指数对活性有机碳的变化较为敏感,可以作为反映土壤活性碳库变化情况的指示性指标;而活性有机碳与土壤总有机碳的变化并不一致。此外,SOC与TN、AP之间(r=0.743、0.636)、POC与AK之间(r=0.556)也表现出显著或极显著正相关,说明土壤养分水平也可能显著影响土壤总有机碳及部分活性有机碳组分的变化。

表4 土壤有机碳组分、碳库管理指数与养分含量间相关性

2.6 主成分分析

对土壤总有机碳、活性有机碳组分、碳库管理指数及养分含量等进行主成分分析,结果如表5所示。按特征值>1的提取原则,得到3个主成分,累积贡献率为84.221%;其中第1主成分(PCA1)对原始数据总方差的贡献率达34.564%,主要与易氧化有机碳、碳库管理指数、颗粒有机碳以及水溶性有机碳等指标有关,反映土壤活性碳库水平;第2主成分(PCA2)对原始数据总方差的贡献率为28.702%,有效磷、总有机碳以及全氮为主要解释指标,反映土壤有效磷及碳、氮总量的供应水平;第3主成分(PCA3)对原始数据总方差的贡献率为20.955%,主要关联因子为pH值和速效钾含量,反映土壤酸碱度、钾有效性等指标对土壤性质的影响。

表5 主成分载荷矩阵(各项指标的特征向量)

进一步根据主成分得分分析各处理指标特征(表6),在以PCA1所代表的得分水平上,PCA1得分的最大正值为80%F+S处理,活性有机碳组分及碳库管理指数等指标在该处理中具有较高载荷,表明化肥减量下秸秆还田有利于提高土壤活性有机碳组分及碳库管理指数。PCA2得分的最大正值为F+B处理,负值中80%F+S处理距离原点最远,表明常规施肥下增施生物炭土壤磷有效性及有机碳和氮素水平相对较高,而减量施肥下秸秆还田相关指标处于较低水平。PCA3代表的得分水平上,F+B和80%F+B两处理得分明显高于其他处理,表明无论常规施肥还是减量施肥下,增施生物炭均有利于提高土壤pH值和钾供应水平。

表6 各处理主成分得分

3 讨论

3.1 化肥减施下有机物料对土壤有机碳组分的影响

本研究表明,常规施肥下增施生物炭可显著提高土壤总有机碳含量,化肥减施下施用有机物料土壤总有机碳无明显变化。原因在于,生物炭是一种高度芳香化且具有丰富碳源的有机物料,属于惰性有机碳,具有极强的稳定性和抗生物化学降解能力[21],其土壤有机碳氧化稳定系数显著高于秸秆[6]。因此,生物炭还田后可以快速直接提高土壤有机碳,有利于土壤有机碳的稳定保存。小麦秸秆富含木质素、纤维素等有机化合物,易于分解矿化,其归还的碳通过土壤呼吸损失的量高于生物炭[7]。有研究发现,生物炭对水稻土有机碳的增加总量达到碳投入总量的86.02%~91.77%,而连续秸秆还田土壤有机碳的增加总量仅占24.88%,表明添加生物炭比秸秆更有增加土壤碳汇的潜力[8]。同时,生物炭和秸秆还能够通过提高土壤孔隙度、降低容重、增加营养物质,从而改良土壤结构、提高土壤肥力和作物产量[9],进而增加凋落物、根茬和根系等有机物的输入。此外,有报道指出,砂姜黑土区磷素是作物生产的主要限制因素之一[22]。本研究中,化肥减施下土壤磷有效性降低,可能会导致作物根系、根茬等内源有机物输入相应减少,因而化肥减量下施用有机物料土壤总有机碳增加幅度不明显。

化肥减量条件下秸秆还田可显著提升土壤有机碳活度和质量。原因在于,水溶性有机碳、颗粒有机碳、易氧化有机碳等活性有机碳组分主要由不同分解阶段植物残体和微生物分解产物组成,常规施肥时较高的化肥投入通常会为微生物生长提供更多速效养分,特别是矿质态氮、磷等微生物活动所必需的元素,并促进微生物活性,使秸秆分解速率较快且分解较完全,使得土壤颗粒有机碳等分解中间产物含量较低[23]。而化肥减量条件下土壤碳氮比相对较高,在一定程度上制约了微生物对有机物料和土壤原有有机质的分解速率[24],使得较多的秸秆、根系半分解残体残留在土壤中,导致土壤中活性有机碳组分含量较高。

本研究中生物炭在500℃高温下制备而成,酯族和芳烃化合物较多[25],表现出高度的化学和生物稳定性,可直接被微生物所利用的组分含量有限[21],因而对活性有机碳的促进作用不如秸秆。生物炭对活性有机碳的增加可能主要通过改善土壤结构、吸附养分等,为微生物生长和繁殖提供栖息地,提高微生物活性,促进土壤原有有机碳的矿化和呼吸[26],从而增加土壤易氧化有机碳含量。与生物炭相比,小麦秸秆中可溶性物质及纤维素含量相对较高[27],在土壤中易于被微生物分解利用,从而直接增加活性有机碳含量;同时,秸秆中碳有效性高于生物炭,可为微生物生长提供充足能源和基质[28],也有利于土壤中活性有机碳含量的提高。

3.2 化肥减施下有机物料对土壤活性有机碳所占比例及土壤碳库管理指数的影响

土壤总有机碳中活性有机碳的占比可用于表征土壤总有机碳的稳定性和有效性,占比越高表示该碳组分越易被微生物利用,从而有效性越高[29]。本研究发现,有机物料施用对土壤易氧化有机碳和颗粒有机碳所占比例的影响大于水溶性有机碳。水溶性有机碳在土壤总有机碳中仅占0.85%~1.06%,且易受气候变化、耕作等田间管理措施影响,对环境变化比较敏感[5],这可能是其所占比例在不同有机物料处理中差异不明显的原因之一。化肥减施下秸秆还田土壤易氧化有机碳和颗粒有机碳所占比例最高,表明这一措施更能促进两种活性有机碳组分在土壤总有机碳中的分配,进而提高土壤有机碳活性。

土壤碳库管理指数作为评价土壤有机碳质量的指标,可反映有机碳被微生物和植物利用的难易程度[30],其值越大表示有机碳越容易被利用,碳库活度和质量也相应越高。相关性分析表明,碳库管理指数与水溶性有机碳、颗粒有机碳、易氧化有机碳等指标间存在显著或极显著正相关关系,表明碳库管理指数可以作为反映土壤活性有机碳库变化的敏感指标。本研究中,化肥减施下秸秆还田土壤碳库活度和碳库管理指数显著高于单施化肥及增施生物炭处理,这与秸秆还田在化肥减量条件下更有利于增加土壤中活性有机碳,特别是易氧化有机碳水平有关。易氧化有机碳主要来源于作物根系、地上部分残体归还、死亡土壤微生物体内物质释放及土壤原有机碳活化等[28]。秸秆作为一种易分解有机物料,能够直接增加易氧化有机碳含量及其所占比例,同时促进原有土壤有机碳的分解,形成较多的土壤活性有机碳[14]。也有研究发现,秸秆炭化还田可以有效提高土壤碳库管理指数,且与生物炭施用量呈显著正相关关系[5],这可能与其所用秸秆生物炭中含有较多活性有机碳有关。生物炭中活性有机碳成分及含量因热解温度及生物质材料不同而有较大差异,相对低温(≤400℃)制备的生物炭输入可增加土壤活性有机碳含量,而相对高温(>400℃)制备的生物炭则表现出相反规律[31]。

3.3 化肥减施下有机物料对土壤养分含量的影响

常规施肥下增施生物炭土壤有效磷和速效钾含量处于较高水平,连续3年化肥减施则不利于土壤有效磷的维持。一方面可能是因为,生物炭中的磷和钾在热解过程中基本被保留下来,且大多以可被植物吸收利用的可溶态形式存在[32],同时,生物炭丰富的矿质养分、孔隙结构和巨大比表面积还可能通过改变土壤理化性质等,影响土壤中磷和钾的有效性[33],而本研究所用小麦秸秆本身磷含量较低,且试验年限较短,秸秆还田对土壤磷素的活化作用不足以抵消化肥减量20%造成的磷供应水平下降。另一方面可能与秸秆类有机物料较高的碳磷比有关,导致在矿化过程中由于微生物的同化作用而引起磷的生物固持,从而使土壤有效磷含量降低[34]。典型砂姜黑土耕层土壤有效磷含量整体偏低,磷有效性不足通常是砂姜黑土作物生产的重要限制因素[22]。相似的研究发现,化学磷肥减施50%时作物吸磷量大于秸秆还田提升的土壤有效磷素,导致砂姜黑土耕层有效态磷素的下降和耗竭[35]。因此,试验区域实施化肥减量时应谨慎考虑磷肥用量,避免对土壤磷素供应产生不良影响。

综上所述,化肥减量20%下秸秆还田对土壤活性有机碳组分的促进效应较明显,较常规单施化肥处理能够显著提高土壤活性有机碳组分含量、比例和碳库管理指数,改善土壤碳库活度和质量。常规施肥下增施生物炭有利于土壤总有机碳的提升及稳固,同时可提供较多的磷、钾养分,从土壤固碳角度考虑具有优势。

4 结论

本研究发现,沿淮平原稻麦轮作区水稻季常规施肥下增施生物炭有利于砂姜黑土总有机碳的提升,较单施化肥提高19.6%;化肥减量20%条件下秸秆还田土壤活性有机碳含量、所占比例及土壤碳库管理指数相对较高,水溶性有机碳、颗粒有机碳和易氧化有机碳含量较单施化肥处理分别增加28.6%、61.1%和36.3%。常规施肥下增施生物炭能够不同程度地提高土壤磷和钾有效性,较单施化肥处理分别提高11.1%和30.8%。连续3年化肥减施不利于土壤有效磷的维持。综上,化肥减施下秸秆还田有利于改善土壤碳库活度和质量,而常规施肥下增施生物炭在土壤固碳方面具有优势。