清代三幅外销画关联历史文化初探

2022-10-29卢敏智

卢敏智

清代广州十三行时期,题材广泛、展现中国风情的外销画一度成为海外市场追逐、热销的商品。时至今日,这些留存下来的外销画已成为国内外文博机构、艺术机构、图书馆及私人藏家的拱璧。

在研究描绘清代各行各业外销画中,先后有江滢河撰述的《清代洋画与广州口岸》,程存洁著述的《十九世纪中国外销通草水彩画研究》,王次澄、卢庆滨合著的《楼台处处人烟广,巷陌朝朝客贾喧——广州街市百业组画概述》及蔡鸿生缀文的《广州外销画图考例释》等佳作。本文在借鉴和学习诸位学人研究成果的基础上,爬梳剔抉相关材料,以目前学术界着墨不多的美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏名为《卖咸菜》《卖花》,英国维多利亚·阿伯特博物院藏名为《拾屎》三幅画作为例,探析画作内容及相关历史文化。

一、《卖咸菜》图[5]初探

美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏名为《卖咸菜》的清代外销画(图一),描绘的是一位贩卖咸菜的小贩,光着脚板,放下扛着的扁担,弯着身子,将待售的咸菜盛到箩筐顶部筛网里的情景。

图一:《卖咸菜》。水粉画,创作时间为18世纪末,作者蒲呱,美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏品。

咸菜,别称腌菜,是十八九世纪广府地区脍炙人口的一种大众化食品。据《白云越秀二山合志》记载:“(咸菜)多以芥菜为之。冬腊时取其菜,连头刈之,曝一二日,以滚水一罩,然后擦以盐,载以瓮,覆以藁,复压之以石。俟其咸味渐渍,半月外取而食之,极爽胃。田野家户户有之,而海幢寺所制为尤佳。”

又据《岭南丛述》记载:“广州人以巨芥为咸菹,埋地中三十年。贵尚亲宾,以相遗饷。”按行业划分,咸菜制作、销售归为酱料行。再据《佛山忠义乡志》记载:“(酱料行)用盐、黄豆、米面、瓜果等,以蒸、泡、腌、晒、酦、酵诸法制成豉油、酱、醋及各种酱菜,售诸内地四乡。”

上述资料介绍了咸菜的选材以芥菜为主,制作方法大体为:将芥菜除根,曝晒一两天,经高温清洗消毒后用盐腌制,密封存放至少半月以上方可食用。乡村自酿为主,居住在城内的民众可光顾制作咸菜的酱园或流动小贩(如图一外销画描绘的卖咸菜小贩),亦可前往海幢寺选购有口皆碑的海幢寺咸菜。咸菜既可自用也是馈赠亲朋的礼品。正如竹枝词提到的那样:“货不论鲜只要坚,暴咸货物赛冰鲜。”

咸菜(腌菜)要成为买卖的商品,就要有需求、有供商品流通的市场和相应的购买力。现结合时人提及咸菜(腌菜)的一些细节和相关史料,略作分析和探讨。

李欣荣《索海幢寺腌菜呈涉公》诗曰:“忆踏园蔬扑簌声,万松阴里记分明。老饕食谱常无肉,瓠叶莼丝了一生。”字里行间透露出海幢寺腌菜被用作送礼佳品,与上文提及《白云越秀二山合志》有关“海幢寺所制(咸菜)尤佳”的记载在逻辑上相互印证——因为海幢寺咸菜(腌菜)尤佳,所以人们将其用作送礼佳品。另据王之春《椒生续草》三诗注记载:“(草菇)出海幢寺后苑,市廛争购。”由此获悉:海幢寺出产的草菇是商贩竞相采购的对象。既然海幢寺出售自产草菇获利,在经济利益的驱动下,推测海幢寺也会将部分自制咸菜(腌菜)用作销售,流动小贩购入颇具口碑的海幢寺咸菜(腌菜),走街串巷,沿途叫卖。图一外销画所描绘的正是类似情况下卖咸菜小贩的情景写照。

生活在清乾隆、嘉庆、道光年间的广州社会名流谢兰生,在其日记里多次留下有关咸菜(腌菜)的记录:

清道光二年(1822)六月十八日:“海幢(寺)送(给谢兰生)白莲、腌菜。”——海幢寺方面将自产的咸菜(腌菜)馈送社会名流,这一事例从侧面再次证明海幢寺咸菜(腌菜)的金字招牌名不虚传。海幢寺赠送给谢兰生的咸菜(腌菜)不是商品,不是买卖,而是“礼品”。

清道光四年(1824)一月十九日:“芸圃送来腌菜,甚佳。”道光五年十二月初七日:“蔡芸圃送腌菜、粉果,俱佳。”——谢兰生留下品尝评语,透露出如下信息:一是谢兰生吃了芸圃送来的腌菜,味道不错,他爱吃。二是味道不错的咸菜(腌菜)拥有潜在的消费市场。

清道光五年(1825)十二月初八日:“(粤)海关送斋席并粥一盂,予(即谢兰生本人)亦馈以木瓜、雪梨、苹果、腌菜。”——这是残存日记里,提及谢兰生以咸菜(腌菜)奉送官员的例证。谢兰生与粤海关官员的交往,是贵人与达官之间的惺惺相惜,而咸菜(腌菜)则是传递友谊的媒介,礼轻情意重。

清道光五年(1825)十二月二十一日:“粤秀寺(给谢兰生)送来香榄、柚皮、腌菜”,同月二十二日:“海幢(寺)、东明二处礼,(谢兰生)受小菜、腌菜、柚子”,同月二十五日:“李磐石送白粲二包、腌鸭六只,(谢兰生)答以香榄、腌菜。”清道光六年五月二十三日:“秀公(给谢兰生)送来瓜豉、腌菜。”清道光八年一月二十八日:“蔡芸圃送(谢兰生)酿蟹、腌菜。”同年十二月二十六日:“妙师(给谢兰生)送来香槟、腌菜。”——由上述事例可见,咸菜(腌菜)确实是当时社交场合礼尚往来的物品,也促进了咸菜(腌菜)在商品市场上的流通。这与《岭南丛述》里有关“贵尚亲宾,以相遗饷”的文字记录相印证。

广州出产质量上乘的海幢寺咸菜(腌菜),而外地咸菜(腌菜)也有其拳头产品。清道光八年(1828)十一月十三日:“胡右淇送至腌菜二罐,有一罐名雪里红者,亦芥菜耳,因背稍红,故有是名,出韶府。”——尽管不清楚日记中提到胡右淇送给谢兰生的咸菜是购买得来还是通过其他方式获取。19世纪初的广州,作为中外贸易的枢纽,是百货荟萃的集散地和消费区,广州市面贩卖的咸菜(腌菜),既有本土生产,也有外地生产,不足为奇。

咸菜还一度是科举考试期间政府免费提供给考生的食品——格雷夫人在1877年4月28日所写信中提到她参观粤东省城贡院的见闻记录:“我忘了告诉您,皇帝为进入考场的每一个考生提供免费食品:四两猪肉、四两火腿、六两咸鱼、白粥、四个月饼、一定量的大米、一个咸蛋、少量的咸菜。”推测贡院的咸菜是购买来的。

在清道光前期粤海关进出口方面,“腌蒜苗、瓜菜、神元宝之属,亦免科税”,“食物免征:沿海贸易小船,照数免税;兴贩大洋者,仍照则征收。”——说明咸菜(腌菜)在沿海小规模贸易中曾是免税品。

综合上述,咸菜(腌菜)由于受到当时社会各阶层人士的普遍欢迎,需求旺盛,引发商机,贩卖咸菜(腌菜)这一职业得到发展。《卖咸菜》画作正是反映了这一历史情景。

二、《拾屎》图[26]初探

英国维多利亚·阿伯特博物院藏名为《拾屎》的清代外销画(图二),描绘的是一位清代装束的男子,光着脚板,左手依靠用作提梁的绳子提着一个盛有屎(粪便)的簸箕,右手拿着一把钉耙,沿街俯身拾屎(粪便)的场景。对于记录拾屎(粪便)者的材料,本文搜罗如下:

史料一:

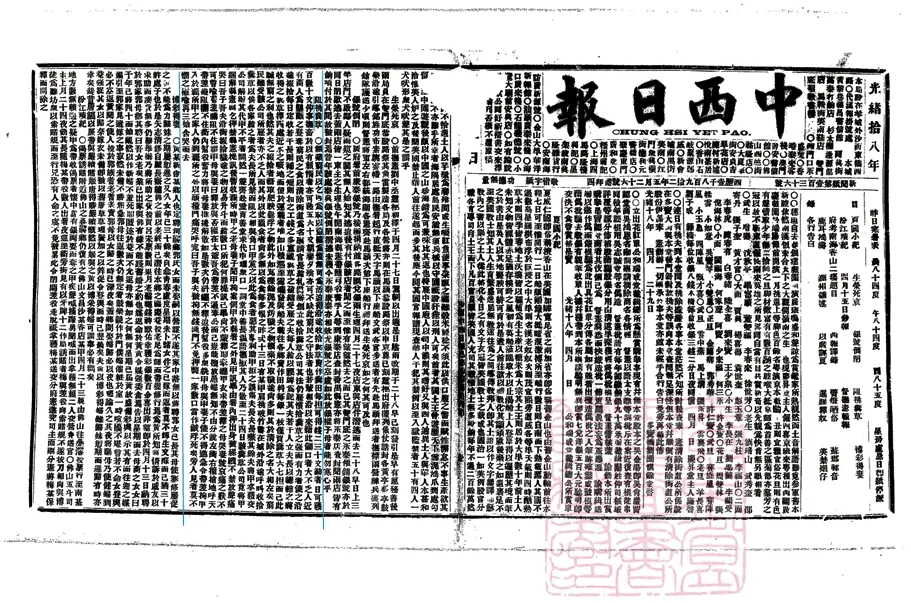

1892年(清光绪十八年)5月26日出版的《中西日报》(图四),有一篇《阻挑粪土》的报道:

无业穷民以乞丐为耻,以盗窃为惧,无可为活,迫得沿途收拾粪草卖作粪田。每担可得钱二三十文。勤者日可获百数十文,仰事俯畜,于以有赖。惰者亦可获五六十文,朝饔夕飧亦可不缺。此穷民之守法者也。若辈相沿以来,借此糊口者大不乏人。

图二:《拾屎》。纸本水粉画,创作时间约1790年。作者佚名。英国维多利亚·阿伯特博物院藏品。

图三:《中西日报》。 1892年5月26日版面 (局部),广东省立中山图书馆藏档案

近有商人为垄断之,登夺穷民之食,以清除街道为名,禀请官长给札,开办创立收拾粪草公司。其法仍雇惯拾粪草之强而有力者使之沿途掇拾。每日定收若干,长则补之,短则扣之,工钱之多寡视粪草之盈绌。受雇之夫,每人给以腰牌为记,其夫若干人立夫长,以总辖之。将收得之粪草择四处近水之旷地,而便于运载者堆如山积,沤至霉烂,发于船夫载往各乡卖作田料,每银一枚仅买粪草六七担而已,此诚无穷之利也。然其夫之掇拾者只取肥腴松浮之物。此外,如瓦砾、淤泥及污秽之物概弃不取,秽途尚多,则其于清除之名大相左矣!

穷民虽受该公司所雇者也不乏人,而其外以此猎食者尚多,无以为食,每多恨之。昨二十三日有某甲肩挑破竹篓,在城外沿途呼叫收拾粪草,以俟各家给之者。为夫长所见,禁而阻之,相与角口,甲党之以此为食者恶其专利。助甲拒之,误伤夫长。夫长嗾其余夫将甲拿获交公司解办。其代甲不平者哄然,一声齐赴爱育善堂求代申理,众口一词。堂中善长温语抚慰,其人乃散。至二十四日,该粪草公司竟将甲捆解县宪,禀乞押禁。县宪提讯后暂收羁所。时甲之老母妻子闻甲拘案,伺甲于县署之外,见甲讯毕,由署内押出,身被缧绁,不禁放声痛哭,曰:“吾子吾夫沿街掇拾秽途之物以易升斗而给数口,所犯何罪?提讯已毕,尚不蒙释耶?”牵缠甲衣求带差释之。母哭妻号哀痛之状不可言喻。带差拦阻不住,谓甲母与妻曰:“释放与否,权在太爷。吾为当差,不过奉公而已。岂能擅放?”愚妇无知,不由分说,左冲右撞,抢地呼天,带差几阻拦不住。衙内帮役奋力将甲母妻推搀解散,如是数次,仍纠缠不释。迨后帮役多众,执甲母与甲妻子使不得进,急令带差拘甲入于羁所。甲之家人仍到羁所之外,以头撞门,痛哭呼冤,曰:“吾子与夫被拘,无钱通门不免押毙,一家数口,当作饿殍死矣。”旁人见者,莫不悯之,慰喻再三始含哭而去。

史料二:

生活在19世纪的美国人卫三畏,在他的著作《中国总论》里,对拾屎(粪便)的情况记录如下:

与其说中国人是将肥料施在土地上,宁可说是施在作物上,也就是施在种子和正在生长的作物上。粪肥和泥土掺和,成为饼状,他们不分昼夜走过城里狭窄的街道,载回恶臭的重担。坑挖在路边,(装着粪便的)桶摆在街上和休息场所,在住宅中敞开,所装的东西用船载,用桶挑,新鲜的空气经常受到污染,所得到的小小补偿无非让人们知道不久以后会有产品运到市场。科学可以做到使这些必要的工作不必令人厌烦地暴露在中国人之中。除大肥料缸中的东西是主要成分之外,其他物品也辛勤地搜集,比如,理发店的头发,街上扫来爆炸过的鞭炮,厨房和旧房屋石灰和灰泥、烟灰、杂骨、鱼骨和牲口的残渣,运河和水池底的污泥,以及各种粪肥。

综合上述材料,有关拾屎(粪便)的情况大致归纳如下:

拾屎(粪便)是穷困潦倒的落魄者为了生存而被迫选择的一种谋生手段。在拾屎(粪便)者的观念里,他们宁愿选择被认为低贱工作的拾屎,也不愿临街乞讨,遭人白眼,受人揶揄,更不敢做盗窃等违法犯罪的事。拾屎是份脏累活,入行门槛低,只要从业人员放下身段,刻苦耐劳,基本能养家糊口,一般人也可勉强混口饭吃。就是1892年报道中提到的“若辈相沿以来,借此糊口者大不乏人”的状况。据此推断:在19世纪晚期以前,就长期存在拾屎这一职业了。英国维多利亚·阿伯特博物院藏名为《拾屎》的清代外销画可以对此推论提供佐证。《拾屎》图是“画在中国宣纸上的”,它是整套描绘广州街头各行各业绘画中的一幅。“这套画的第一手买主(姓名不详)在两张1781—1790年出产的‘瓦曼纸’上开列了每幅画的英文名称”。由此推断,这套画的创作时间约为18世纪后期至19世纪初期。证实了拾屎(粪便)行业至少在18世纪末至19世纪初已经存在。

拾屎的目的是为了卖钱牟利。将拾得的屎(粪便)收集后,让其经过一系列的反应转化为农作物所需的肥料,然后通过出售这些肥料获利。即使站在今天保护生态环境的角度看,这种化废为宝、循环再利用的环保做法是可取的。不过在处理屎转化为有机肥料的过程中,某些具体做法值得商榷。如将收集的屎“摆在街上和休息场所,在住宅中敞开,致使新鲜的空气经常受到污染……科学可以做到使这些必要的工作不必令人厌烦地暴露在中国人之中”(见材料二)——卫三畏对落后的有机肥料制造方式提出了批评,并指出已有相关技术可以解决屎臭扰民的问题。

拾屎当时是一门自由职业,是挣扎在社会底层的人士解决温饱问题的一条出路。当时拾屎者的掇拾包括:理发后的头发,街上扫来爆炸过的鞭炮,厨房和旧房屋石灰和灰泥、烟灰、杂骨、鱼骨和牲口的残渣、运河和水池底的污泥,以及各种粪肥。至19世纪末,这一行业出现新情况,在某些地区,某些唯利是图的商人勾结官府,成立所谓的收拾粪草公司,向拾屎从业人员颁发工作腰牌,并规定非公司人员不得从事拾屎工作。这一做法令当时不少依靠拾屎为业的贫民生计受到严重影响。个别铤而走险“非法”拾屎者,轻则被收拾粪草公司夫长辱骂、驱赶;重则被庇护收拾粪草公司的官府拘留和提审,身陷囹圄——对此不合理现象,百姓啧有烦言。此外,打着“清除街道为名”旗号成立的收拾粪草公司,其“只取肥腴松浮之物。此外,如瓦砾、淤泥及污秽之物概弃不取”的做法也为世人所诟病——经收拾粪草公司清整后的街道“秽途尚多”。作为当时新兴媒体之一的《中西日报》则一针见血地指出:“其于清除之名大相左矣!” 结合分析图文材料,让人们就英国维多利亚·阿伯特博物院藏名为《拾屎》的清代外销画历史背景有更深入的了解。

三、《卖花》[31]图初探

美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏名为《卖花》的清代外销画(图四),描绘的是一位贩卖花卉的小贩,光着脚板,一手按着扁担,另一手握着烟杆,两眼谛视待卖花卉的情景。

广州气候温暖湿润,鲜花常年盛放。在清代广州十三行时期,据《番禺县志》等文献记载:广州当地的花卉有兰、莲、菊、素馨、夜合、含笑、桂花等几十个种类。得天独厚的亚热带植物生长环境,外加广州地区社会经济的发展及人们审美情趣的追求,花卉买卖供求旺盛。当时广州地区的花卉产地集中在河南(今属海珠区)、花棣(今属荔湾区)一带,清代广州竹枝词有云:“河南花棣百花肥,万紫千红燕子飞。”而在花圃里辛勤劳作的花农、善于经营的花贩,为了谋生,天色破晓,就将上市的花卉通过肩挑、水运等方式运抵城区各地售卖获利——格雷夫人在1878年3月26日所写信中提到:现在是(早上)五点,我们看见各行各业的人走在上工的路上。有几个农民挑着鲜花和果蔬经过我们身边到城里去。邓显的羊城竹枝词也写道:“素馨花贩担头轻,一路香风送入城。蝉鬓晓妆梳未毕,隔帘唤住卖花声。”而广东学人谢兰生在其日记里也留下他向流动花贩买花的记录:“道光五年(1825)农历十二月二十日,(谢兰生)与衢尊过花棣,路遇担花者,买得小山茶四盘。”美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏名为《卖花》的清代外销画(图四),描绘的正是花农(花贩)售花的情形。

图四:《卖花》。水粉画,创作时间为18世纪末,作者蒲呱,美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏品。

在当时的花贩群体中,男性从业人员占了一定比例。陈官《花田竹枝词》有云:“河头花郎惯卖花,河尾女儿长采茶”,则为明证,与《卖花》的清代外销画互证。

除日常流动售卖,在特定的日子、特定的地区,花卉的销售达到高潮。如:“每届年暮,广州城内双门底卖吊钟花与水仙花成市,灿烂如霞,大家小户皆售供座间,以娱岁华。”竹枝词云:“双门岁暮最繁华,冷艳寒芳烂若霞。入市人归携欲遍,水仙花与吊钟花。”此外,以其名隐吉祥语的桂花,也受追捧。有竹枝词云:“岁事匆匆启丽华,吉祥云霭护天葩。岭南科甲年来盛,喜听声声唤桂花。”实际上,除水仙、桂花、吊钟花外,广州河南及花棣出产的绯桃、绶带桃、白璧桃等,也是人们争相购买的贺年新春赏玩之物。

姹紫嫣红、百花争艳的背后,凝聚了花把式悉心栽培的心血。竹枝词有云:“花侬花叟各奔波,齐集花圩待过河。共说近年生计活,编篱不费本钱多。”崔弼的《赠卖花翁》一诗曰:“卖花翁说住河南,小院收花自满担。旧接梅根来庾岭,新搜兰种自湘潭。今春雨早宜收蚁,客岁风和合种蚕。老矣忘忧忘不得,大声深巷唤宜男。”另有羊城竹枝词云:“芬芳满担露盈筐,手捧银云作斗量。日晒红窗人未起,卖花人到促新妆。”诗词形象地刻画出花匠培育花卉不遗余力,卖花生活劳碌的真实生活。

广州花卉的流动销售还间接衍生出地名。据《广东新语》卷二十七记载:“广州有花渡头,在五羊门南岸。广州花贩,每日分载素馨至城,从此上舟,故名花渡头。”(据罗国雄,郭彦汪点注得知:花渡头在今滨江路与同庆路口交会处附近)潘永煊的《羊城竹枝词》,也提到了花渡头的作用:“素馨花放近清和,花渡头前唤渡河。担到七门花市去,卖花花债债无多。”

在美国皮博迪·艾塞克斯博物馆藏名为《卖花》的清代外销画里,花贩所卖的花卉都是盆栽植物,这与西方的花卉种植方式有所不同。在中西交流中,西方人留意到了这点。美国人亨特在《旧中国杂记》中,留下了这样一段记录:“花卉当中有白的、红的和杂色的茶花、菊花、吊钟、紫菀和夹竹桃。跟西方世界不同,这里的花种在花盆里,花盆被很有情调地放在一圈一圈的架子上,形成一个个上小下大的金字塔形。”格雷夫人在1878年4月10日的信中写道:“首先,中国人从不把花种在花床上,也不让它们从一个地方蔓生到另一个地方。他们让花木全种在盆上。”——一百多年前的两段笔录,为人们深入解读《卖花》这幅清代外销画提供了重要的历史信息。

据相关资料记载,当时的花匠(花贩)除卖盆栽植物外,还卖用于女子头饰的素馨。马光启所著的《岭南随笔》中提道:“旧产素馨花,藤本丛生,花开如粟。今海幢寺南一带犹多卖花者,摘其蓓,贯以竹丝,向夕入市,以助晚妆。花在髻上始盛开,其香独甚,竟夜袭人,一如金陵茉莉。”马光启有关素馨花助妆容的表述,可作为这幅《卖花》的清代外销画的解读说明之一。

[1] 江滢河:《清代洋画与广州口岸》。北京:中华书局,第207—222页,2007。

[2] 程存洁:《十九世纪中国外销通草水彩画研究》。上海:上海古籍出版社,第74—82页,2008。

[3] 王次澄,吴芳思,宋家钰,卢庆滨编著:《大英图书馆特藏中国清代外销画精华》第2卷。广州:广东人民出版社,第2—4页,2011。

[4] 蔡鸿生:《广州海事录——从市舶时代到洋舶时代》。北京:商务印书馆,第251—255页,2018。

[5][9][31] 黄时鉴,沙进编著:《中国三百六十行》。上海:上海古籍出版社,第91、51页,2006。

[6] 《白云越秀二山合志》四十三。转引自黄任恒编纂,黄佛颐参订,罗国雄,郭彦汪点注:《番禺河南小志》。广州:广东人民出版社,第227页,2012。

[7] 邓淳:《岭南丛述》四十三引《花木考》。《番禺河南小志》,第227页。

[8] 冼宝干编纂,佛山市图书馆整理:(民国)《佛山忠义乡志》。长沙:岳麓书社,第209页,2017。

[10]《寸心草堂诗钞》六。《番禺河南小志》,第227页。

[11] 王之春:《椒生续草》三诗注。《番禺河南小志》,第227页。

[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][36] 谢兰生,李若晴等整理:《常惺惺斋日记(外四种)》。广州:广东人民出版社,第96、138、195、197、211、237、270、266、196页,2014。

[23][34][49] 格雷夫人,梅贝坚译:《在广州的十四个月》。香港:茉莉花出版社,第42、186—187、199页,2011。

[24][25] 梁廷枏,袁钟仁点校:《粤海关志》。广州:广东人民出版社,第156、178页,2014。

[26][29][30] 英国维多利亚·阿伯特博物院、广州市文化局等编:《18—19世纪羊城风物——英国维多利亚·阿伯特博物院藏广州外销画》。上海:古籍出版社,第177、7页,2003。

[27]《中西日报》,1892年5月26日出版,广东省立中山图书馆藏档案。

[28] 卫三畏,陈俱译,陈绛校:《中国总论》。上海:上海古籍出版社,第589页,2014。

[32] 李福泰主修,史澄,何若瑶总纂;邓光礼,贾永康点注:(同治)《番禺县志》(点注本)。广州:广东人民出版社,第55—57页,1998;屈大均撰:《广东新语》。北京:中华书局,第612、614、642、643、644、645、648、649、650页,1985。

[33][35][38][39][40][42][44][47] 雷梦水等编:《中华竹枝词》。北京古籍出版社,第2757、2941、2857、2797、2925、2942页,1997。

[37]《岭海名胜记》八。《番禺河南小志》,第86页。

[41][46] 《番禺河南小志》,第225—226、78页。

[43]《珍帚篇诗集》四。《番禺河南小志》,第87页。

[45] 屈大均撰:《广东新语》,第696页。

[48] 亨特,冯树铁,沈正邦译:《广州番鬼录:旧中国杂记》。广州:广东人民出版社,第282页,2009。

[50] 马光启撰:《岭南随笔(外五种)》。广州:广东人民出版社,第119页,2015。