胡适与其“历史的科学方法”

2022-10-29北京崔雪晗

北京 崔雪晗

胡适(1891—1962)照

一、引言

胡适先生所说的史学的研究方法,无论是对历史材料的认识,还是关于古史辨思想,都具有批判性理论与思想观念。我们甚至可以说,胡适治史的绝大部分思想,到现在为止,依然能作为我们学史、述史、治学问道的参考。然而这样一种历史批判性的思想从何诞生?我们在讲述其历史思想之前,总是会产生好奇。胡适所在的那个年代十分特殊。影响历史学研究,具有“开天辟地”性质的古史辨思想就是在这样一个时代诞生的。古史辨派的代表人物,如顾颉刚、钱玄同等著名学者,都曾受到胡适的指点和影响。

胡适的学问可谓是真正意义上的学古通今,学贯中西。只是,他缺乏如其学生顾颉刚那样的专攻于历史考据的大作,收录于《胡适文集》中的是零零散散的几篇关于历史问题的推演文章。但是,不可否认,他是新文学运动的提倡者,率先从事白话文学创作——他于1917年发表的白话诗是中国现代文学史上第一批新诗。再仔细了解一下他的生平,我们还知道,他曾出任过中华民国驻美国大使,并且还得到诺贝尔文学奖提名等等。单看这些成果,其思维之新潮、创作之新颖、思想之新锐、影响之广泛,不能不为之感叹其一生之传奇而精彩。尤其是他的治史思想独到不凡,特色鲜明,是我们不容忽视的。

二、何为“历史的科学方法”

“历史的科学方法”的概念,原本出自胡适的一篇演讲。这篇演讲是为中国地质学会议而专门准备的,原刊于台湾的《中国地质学会会刊》。其中讲到“历史学家、考古学家、古生物学家、地质学家以及天文学家所用的研究方法,就是观察推测的方法,地质学和古生物学都是‘历史的科学’,同样根据一些事实来推断造成这些事实的原因”。在他看来,地质学科学的研究应等同于历史学、考古学等学科,它们都是“历史的科学”。它们有共同的研究方式,胡适说,这就是“历史的演绎”法则。

胡适认为:“实验的科学在于归纳通则之后的演绎利用,用人工造出的某种原因来试验是否可以发生某种结果。……地质学和其他历史的科学,虽然也都依据因果律,但历史科学的证据大部分是只能搜求,只能发现,而无法再造出反复试验的”。我们知道,物理学家和数学家擅长利用已有的公式对物体的运行进行运算,从而可以有效预见试验数据的结果,但这种结果通常是在一个假说的前提下进行的。而反观历史的运算,正如姚大力所指出的,我们觉得屈原最大的特点在于他是一个浪漫主义的、爱国的、愤懑不平的伟大诗人;但是倒过来就不能说,凡是浪漫主义的、爱国的、愤懑不平的伟大诗人就都是屈原。因此这也是我们应该抓住的历史学研究的一个特点。“经验论”在历史的演绎中或许可以是一个大胆的猜想,但绝不是说就能以此作为一种方法或结论给历史事件下定论。

实际上,上述所讲“历史的演绎”也能被视作为古史辨方法论提供有效的理论。胡适虽然没有专门讲述何为“历史演绎法”或者何为治史的哲学思想,然其已经为我们举出一个代表性的例子,那就是“《水浒传》中的宋江是怎样被塑造的”这样一个话题。《水浒传》虽是一经典的文学小说,然其蓝本实际上就是一部历史事件簿,而胡适要考察的实际上是其中人物和事件的历史真实性。这个时候我们一定会问,既然小说不是历史,文学不能全然等于史料,那我们有什么必要去考证一部文学作品里的历史情况?事实上胡适所考证的真正价值,不是简单存在于《宋史》中真实的历史人物,正如他自己所说“中国人心中的‘史’总脱不了《春秋》笔法‘寓褒贬,别善恶’的流毒”。 他所要论证的恰恰是为什么宋江这个人是《水浒传》中所讲的那种模样,为什么对这批历史人物的理解是现在绝大多数人所讲的魔神的样子。这样理解或许有点难懂,然而胡适告诉我们,《水浒传》中的人物确有他们作为文学作品人物之历史的流变。《水浒传》的例子,我们可以把它视为一种“知识考古学”(The Archeology of Knowledge),这个概念虽然最初是由法国哲学家米歇尔·福柯提出;但以它为方法论做历史推演的人不在少数,其年代甚至更早。胡适虽然没有给这个方法论下一个准确的定义,但是我们不难看出,包括胡适在内的,和受其影响的古史辨代表人物已经从这一点出发对历史进行新的思考与论证。所谓“知识考古学”,我们可以借姚大力曾经鞭辟入里的总结,用一句话笼统概括,就是人们将已有的知识作为考古对象,梳理其形成脉络,探究其形成原因以及人们对这个知识的不同认识。而胡适在此基础上是将治史的法则进一步具体,这就形成了之后古史辨思想的雏形。

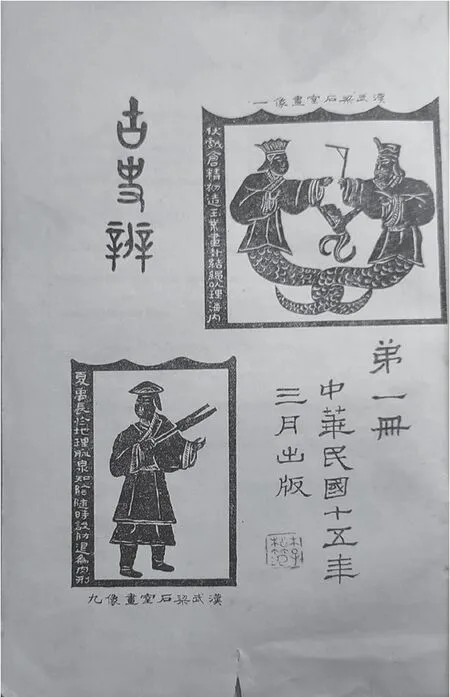

《胡适文集》(北京大学出版社2013年版)

胡适说:“历史科学的方法不过是人类常识的方法,加上更严格的训练,加上更严谨的纪律而已。”这样一句简单的话语来概括历史的治学之道,显然是片面的。循此,他此后提到的“疑古”便是对这种看起来片面的话语去做方法论的阐释。他认为“疑古的态度,简而言之,就是‘宁可疑而错,不可信而错’”。而疑古的两个方面包括“一、疑古书的真伪。二、疑真书作伪之处”。也就是历史常识的重要与否不是关键,关键是判断一处历史何处是真何处似伪。这一点看似简单,实则需要硬功夫。还是以胡适《水浒传考证》为例,一般读者会将小说的人物情节作为一个历史事实来研读,稍微有点文化的人可能会好奇真实历史上的人物是什么形象,这个时候人们也许会去从《宋史》中寻求蛛丝马迹,但因此得出的结论依然会片面,依然摆脱不了先入为主的错误认知。而胡适的考证学问,既是脱离小说本体,又是脱离历史本体,——是从一段文字中找到来自文学的流变,又从文学的流变中找到历史的流变。胡适的考证说明,有前人之本才能在此基础上产生“疑”的道理,有了“疑”就有追根溯源的目的。总之,这不是一个简单的过程,从胡适之后数位历史学家,如顾颉刚、钱玄同到再后来的杨宽、童书业等,这个过程漫长却完善。

《古史辨》(民国北京朴社1926年版)扉页

三、胡适关于“古史辨”的思想

到这里我们就不得不谈“古史辨”的问题。胡适在其《古史讨论的读后感》中提到“为古史翻案,有充分理由的情况下,我们的翻案只算是破了一件几千年来的大骗案。即使证据不够完全翻案,只够引起我们对古史某部分的怀疑,这也是警告人们不要轻易信仰”。此话说得极对,即使是当今疑古之思想也同样受用。中国历史学的最大问题往往不是材料的不充分,而可能恰恰是材料太过充分,前人之研究太过冗杂,使得权威变成了铁律,新的观察成了旁门左道。一个简单的例子就是我们在读毛亨、郑玄的《毛诗传笺》时,不难发现朴素单纯的爱情诗歌在经学家笔下已然变成“后妃之德,经学之道”。又如《礼记·月令》言四时皆有帝与神,帝位于神之上;然古时先有神后有帝,神在战国之前都是处于最高位置,因此《礼记》之说显然是后世附和添加上去的。顾颉刚给这样的历史下了定义——层累地造成的古史。胡适言顾颉刚“层累地造成的古史”的三个主要的见解:可以说时代愈后,传说的古史期愈长;可以说时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大;我们在这上,即使不能知道某一件事的真确的状况,但至少可以知道某一件事在传说中的最早的状况。概括来说,所谓层累地造成的古史就是后人在原有史料的基础上增加附会更多的内容,这些内容大体上包含当代历史叙述、经验论下的重构等等。而古史辨恰恰是解构历史框架,跳出固有的圈子,并能对其进行过程的梳理。胡适认为顾颉刚古史辨的根本见解在于“用历史演进的见解来观察历史上的传说”。在他看来,古史上的故事没有一件不曾经过演进,也没有一件不可用这个历史的演进的(Revolutionary)方法去研究。他以自己所述“井田制度”之演进为例子来做说明。实际上,我们不难理解胡适此语的内涵,就好比屈原这么一个在现代人看来伟大爱国,影响了一代又一代中国人的重要历史人物,在战国时代的史料文献中却一字未提,直到汉代贾谊之后,这个人物竟“重见天日”。正如姚大力先生所提出的,屈原最初应该是一位会做文章的,遭遇惨淡的楚国贵族,可越到后来,关于屈原的一切都变得详实且丰富。屈原的爱国情怀,同屈原一道的宋玉等人,还有现在的中国传统节日端午节等等,都将屈原这个不知道是否存在的人物变得活灵活现。所以历史就是这么产生的,历史产生到最后一定是离不开演进的过程。故此胡适先生在《自述古史观》中讲道:

大概我的古史观是:现在先把古史缩短二三千年,从《诗》三百篇做起。将来等到金石学、考古学发达上了科学轨道以后,然后用地底下掘出的材料,慢慢地拉长东周以前的古史。至于东周以下的史料亦须严密评判,“宁疑古尔失之,不可信古而失之”。

胡适对于古史之“信”与“疑”始终秉持上述原则。他曾提到清代辨伪学者崔述的故事,说崔述最痛恨“含糊轻信而不深问”的恶习。崔述主张“细为推求”“考而后信”的治学原则。大概崔述之恨亦是胡适之恨。

四、证据与材料

一般而言,中国传统考据学是充分立足于文献资料的;但另一方面,历史事件又脱离不了劳动者与时代,因此仅仅限于文献的摸索,便只能看到文献想让我们看到的那部分。正如胡适所言:

治古史的人,若不先研究人类学、社会学,绝不能了解先民创造一技一艺时的艰难,正如我们成年的人高谈阔论而笑小孩子牙牙学语的困难;名为“验之以理”,而其实仍是“以己度人,以今度古”。

当代历史学家王明珂先生对《诗经》《史记》等文本中的周人起源故事做出过三点总结:“其一,周人宣称他们是行农业的,经过一番波折后,到了周原他们又努力从事农业。其二, 周人宣称他们曾长期在戎狄之间迁徙,但到了周原他们就营筑城郭室居,定居下来。其三,周人宣称其为避戎狄之侵略,不愿与之战,而迁于周原。”总结下来,周人是以农业经济为主体,主定居生活且爱好和平的族群。这种特点在我们认识历史尤其是历史上的民族政权部分时,是一种相当熟悉的说法,一个简单的例子就是历史上的民族政权但凡想要延续下去,就必定经历一个“汉化”过程,这个“汉化”细化一下就是:重视农业、鼓励定居、学习儒家思想学说等等。今天看来,历史上的非华夏民族政权逃离不了“汉化”这一历史必然进程,在人们眼中仿佛十分能够突显华夏文明的优越地位。这一貌似合理的结论其实从一开始就已经陷入了先入为主的认知圈套。

胡适全家合影(1936年摄于南京)

故而,所以,回过头来看,当我们谈到以历史材料作为证据时,胡适已经指明了一个方向:尽管一切史料都是证据,但是这种证据是在什么地方寻出的?什么时候寻出的?从地方和时候上来看,这个人有做证人的资格么?即便这个人有证人资格,但他所说这句话时有无可能作伪?也就是说,即使是充分有力的证据也务必要查明其中的真实程度;史料文本中的故事,不管真实与否,其价值应等同于讲故事者本人对故事之见解。胡适对证据所取态度亦是我们该秉持的态度。

[1][2]胡适:《历史科学的方法》,原刊于台湾《中国地质学会会刊》第2期,收录于姚鹏、范桥:《胡适演讲》,中国广播电视出版社1992年版,第45页。

[3]胡适:《〈水浒传〉考证》,收录于欧阳哲生编《胡适文集》(二),北京大学出版社1998年版,第377页。

[4]参见姚大力于复旦大学以“读史的智慧”为主题的一个有关历史方法论问题的演讲内容。

[5][6]胡适:《研究国故的方法》,初载于《东方杂志》第18卷第16期,收录于姚鹏、范桥编《胡适演讲》第46页,第48页。

[7][8][9][10][14]胡适:《古史讨论的读后感》,收录于耿志云编《胡适论争集》,中国社会科学出版社1998年版,第509页,第510页,第511页,第512页,第513页。

[11]姚大力在关于“读史的智慧”演讲中,用屈原的历史演变来论述我们研究史学应该发现的问题是什么。笔者认为从不那么复杂的哲学方法论上讲,屈原人物的演变无疑是“知识考古学”的典型例子。

[12]胡适:《自述古史观》,初载于1926年6月北京朴社出版《古史辨》第一册,收录于《胡适文集》,人民文学出版社1998年版,第355页。

[13]参见胡适:《崔东壁遗书》序,收录于耿志云编《胡适论争集》第579页。

[15]王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,上海人民出版社2020年版,第225页。