MSCT诊断囊腔型肺腺癌浸润程度的价值及临床意义

2022-10-28梁修振孙勤学申旭鹏董海波任峰李烽

梁修振 孙勤学* 申旭鹏 董海波 任峰 李烽

随着低剂量CT在肺癌筛查中的应用,越来越多的囊腔型肺腺癌被发现[1-2]。文献中也陆续有关于此类肺癌的影像特点和病理基础的报道,但由于囊腔型肺癌形成机制复杂[3-5]及CT表现形式多样,造成对该类肺癌认识不足,以至于对该疾病采取的治疗方式也存在一定争议。本文收集69例经手术病理证实的早期囊腔型肺腺癌患者CT影像资料,旨在加深对该类肺癌的认识,提高诊断率,并指导临床进行分层管理。

1 资料及方法

1.1 临床资料 回顾性分析2019年1月至2021年6月宁波市医疗中心李惠利医院经手术病理证实的囊腔型肺腺癌69例,男39例,女30例;年龄30~78(56±11)岁。纳入标准:①病理证实为肺腺癌;②术前至少行1次MSCT扫描,有连续1 mm薄层影像;③CT影像上肺肿块内有含气囊腔,且囊腔横断面最大径≥5 mm或单发含气囊腔,但囊腔横断面最大径/肿块最大径≥0.7或多发囊腔。排除标准:①诊断明确的空洞型肺癌;②肺肿瘤首次发现即伴转移者。

1.2 方法 采用Philips Brilliance 16层螺旋CT、Philips 256iCT扫描仪。扫描前患者均行呼吸训练,在吸气末屏气扫描。扫描范围为自肺尖至肺底。参数设置:管电压120 kV,管电流150 mA;层厚5 mm,层距5 mm,并行1.0~1.25 mm层厚薄层重建。肺窗窗宽1,500 HU,窗位-600 HU。由2名>10年工作经验的胸部放射诊断医师采用双盲法进行阅片,意见不统一时协商讨论达成一致意见。病变的CT征象分析:囊腔及病灶大小、囊腔数量(单个、多个)、密度组成(有无实性成分)、Mascalchi分型、边缘(毛刺或/和分叶)、囊腔面积/肿瘤面积[选取囊腔及肿瘤最大层面,沿病灶边缘手动勾画感兴趣区(region of interest,ROI),并计算比值]、肿瘤内血管改变[病灶大小均在肺窗测量,D(mm)=(最大径+最小径)/2]。Mascalchi等将囊腔型肺癌按形态学分为四种类型,I型为结节位于囊腔外;II型为结节位于囊腔内;III为囊壁增厚;IV型为多发囊腔与结节混合型。病理分型:根据2021年WHO肺肿瘤新分类[6],肺腺癌分为不典型腺瘤样增生(atypical adenomatous hyperplasia,AAH)、原位腺癌(adenocarcinoma in situ,AIS)、微浸润腺癌(minimally invasive adenocarcinoma,MIA)及浸润性腺癌(invasive adenocarcinoma,IAC),其中将不典型腺瘤样增生及原位癌归为前驱腺体病变。本文将所有患者分为两组:AAH+AIS+MIA为相对良性组,共32例患者;IAC为浸润组,共37例患者。

1.3 统计学分析 采用SPSS 23.0统计软件。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,两组比较用t检验;偏态分布用M(Q1,Q3)表示,两组比较用Mann-Whitney U检验。计数资料以n表示,两组比较用χ2检验或Fisher精确概率法。绘制囊腔面积/肿瘤面积的风险指数的ROC曲线,求出临界值。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

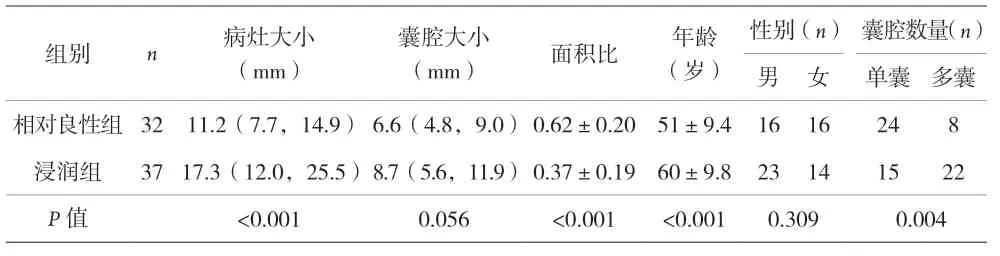

2.1 两组患者一般资料比较 见表1。

表1 两组患者一般资料比较

2.2 病理学分型及形态学分型 原位腺癌8例,微浸润腺癌24例,浸润性腺癌37例;相对良性组的形态学分型结果为I型2例,II型3例,III型23例,IV型4例;浸润组的形态学分型结果为I型6例,II型3例,III型12例,IV型16例。相对良性组以III型多见,浸润组以IV型多见。

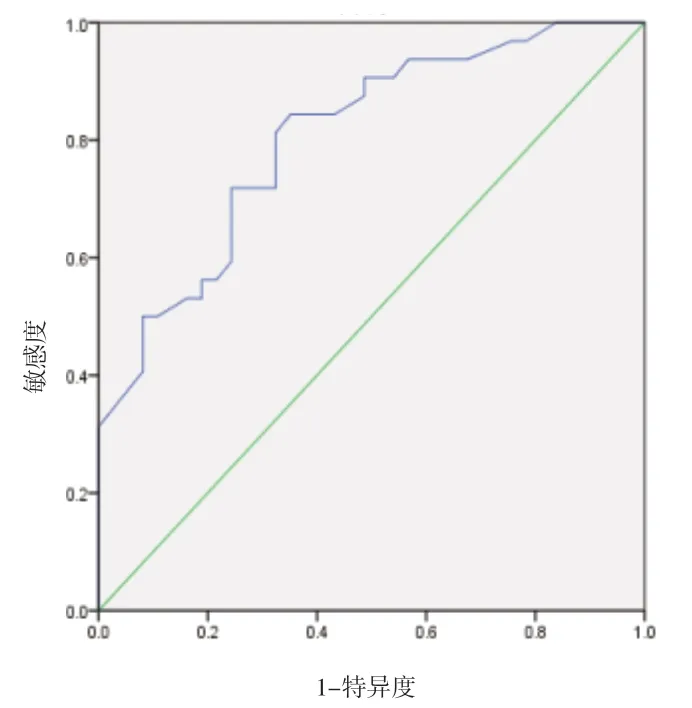

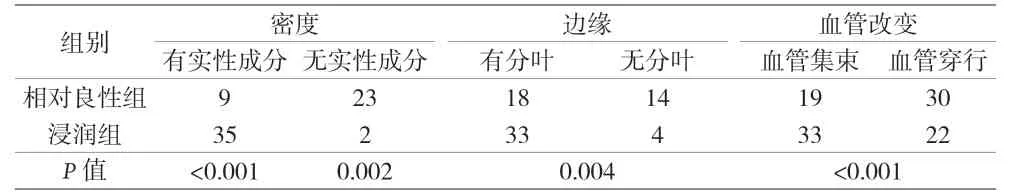

2.3 两组病变CT征象比较 两组病变囊腔面积/肿瘤面积的差异有统计学意义,绘制ROC曲线得出两组间临界值为0.493,诊断肿瘤浸润性的敏感性及特异性分别为0.844、0.649(见图1)。两组病变病灶大小、有无实性成分、是否分叶、有无血管集束的差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

图1 囊腔面积/肿瘤面积诊断囊腔型肺腺癌的ROC曲线图

表2 两组病变CT征象比较(n)

3 讨论

囊腔型肺腺癌是一种较少见的肺癌表现类型,自1940年首次报道以来[7],较多病例以不同方式报道[8-9]。目前,囊腔型肺腺癌仍无明确定义,但尽管如此,此类肺癌也不应混淆或误解为空洞性病变。囊腔是指生理性腔隙的病理性扩大,空洞是指病变组织液化坏死后经支气管排出后,空气进入而形成。

本资料结果显示,患者年龄、囊腔面积/肿瘤面积、病灶大小、有无实性成分、是否分叶、有无血管集束是预测囊腔型肺腺癌浸润程度的重要单因素指标。在临床中,形态学观察是诊断囊腔型肺腺癌浸润性的必要指标。作者认为,囊腔面积/肿瘤面积在诊断囊腔型肺腺癌浸润程度中具有较好的敏感性及特异性,且其比值越小,提示其侵袭程度越高。根据囊腔型肺腺癌CT动态影像表现,结合相关报道[10-11],推断此类肺癌侵袭性与囊腔面积/肿瘤面积关系密切原因可能是早期肿瘤沿着肺泡壁生长,随着病变进展,脱落的肿瘤细胞阻塞终末细支气管或细支气管,间接起到活瓣作用,若肿瘤阻塞细支气管,则形成较大的含气囊腔,若肿瘤阻塞终末细支气管,则形成肺肿瘤中常见的空泡征;随着肿瘤侵犯肺泡壁及气体不断进入肺泡内,肺泡壁破裂融合,即形成一个孤立的带有分隔的薄壁囊腔,此时囊腔面积/肿瘤面积相对较大;随着肿瘤继续生长,囊腔会慢慢变小、闭塞,最终完全被软组织取代,故浸润性腺癌囊腔面积/肿瘤面积比值较小。

血管集束是血管改变类型的一种表现形式,既往研究表明[12-13],此种征象较易发生于浸润性肺腺癌,这与本资料结果相似。血管集束更易发生于浸润肺腺癌可能与浸润性肺癌释放更多的血管内皮生长因子等多种刺激因子促血管生成增强,导致血管形态改变以及肿瘤内纤维组织收缩,使邻近小血管牵拉几率增加有关。

肺腺癌的大小一直被认为是预测肿瘤浸润性的有效指标[14-16]。本资料结果显示,浸润组直径大于相对良性组,但其敏感性及特异性均较差,这可能与囊腔型肺腺癌以微浸润和浸润为主以及手术治疗时病灶已较大有关。此外,病灶内实性成分、分叶亦提示浸润性,与既往文献报道相符[17-18]。

综上所述,囊腔面积/肿瘤面积≤0.493、实性成分、多囊、分叶及血管集束等影像特征是提示囊腔型肺腺癌浸润性的危险因素,且囊腔面积/肿瘤面积较为敏感,当其比值<0.493时,病灶倾向于浸润性病变,可采取手术治疗;当其比值≥0.493时,病灶倾向于相对良性,可采取密切随访。