压强:读罗恩·拉什的《艰难时世》

2022-10-27杨昭

杨昭

一

“雅各布站在牛舍门口,看着埃德娜从鸡舍里走出来。”(Jacob stood in the barn mouth and watched Edna leave the henhouse.)

罗恩·拉什在其短篇小说《艰难时世》开篇的这个句子里,写到了这篇小说最重要的四个人物中的两个,写到了这两个人物置身其中的一幅乡村生活场景,并且还让“艰难时世”这一笼统、抽象的时代感受,显形为一个具体可感的视觉画面。当然仅凭这个句子所写的场景,我们暂时还不能从中读出这种时代信息。但在随后的句子的流动过程中,它们的特征会越来越真切和饱满地自己呈现出来,因为罗恩·拉什跟许多西方的优秀作家一样,所采用的叙述方式,就是典型的旧约叙事里的“预表”。

在这个句子所勾勒出的这幅场景中,雅各布站着不动,望着正朝他走来的埃德娜。两人在空间上的对应关系为:雅各布持静态的、被动的守势,埃德娜的动态则似乎呈现出了一种主动的攻势。此刻,雅各布所站的位置在牛舍门口,埃德娜正从中走出来的位置则是鸡舍。在“预表”的预先暗示手法里,“牛舍”跟他们曾经拥有的好日子相联,“鸡舍”则提示着岁月已不再静好,如今他们正置身于艰难时世之中。读到小说的下一页时我们就会知道:在此之前,他们有过卡车,有过许多大牲口,有过富足的好日子,眼下却只能靠一群母鸡下的蛋来维持生计。

由“牛舍”(barn,译为“畜棚”可能更恰当些)到“鸡舍”(henhouse),“艰难时世”(Hard Times)从一个人人有份个个遭殃的时代,被浓缩为由几个具体的人物的处境与经历所体现出来的一个时段。“时代”宏大而空洞,“时段”袖珍却结实。我在学生时代曾读过查尔斯·狄更斯的《艰难时世》。狄更斯的人道精神和由此产生出来的对现实的无情批判态度令我崇敬,但他的这部长篇小说过度强化了阶级对抗的意识,主题确实非常宏大,表达却略显得有些僵硬。如果狄更斯愿意像写《大卫·科波菲尔》那样基于个人最感性、真切、细致的生命经验去写,上路于人本夯实于民本和国本,以许许多多的“时刻”填满一个个“时段”,再用若干个“时段”去构筑一个“时代”,那么,他的《艰难时世》应该会征服更多的读者吧。

我之所以附上了罗恩·拉什的《艰难时世》的第一个句子的原文,是想强调一下优秀诗人所写的小说有多么的 了 不 起:在“Jacob stood in the barn mouth and watched Edna leave the henhouse.”这个简洁到极致的句子里,不仅每个单词都有所担当,缺一不可,而且在表达牛舍的“门口”时,诗人罗恩·拉什用的不是“door”或者“gate”,而是“mouth”(嘴)这个直接与生命相关的单词。“mouth”(嘴)的措辞方式在“预表”叙事里的威力,我在后面恰当的地方将会具体地谈及。

由于第一个句子所写的场景具有鲜明可感的视觉性特征,读者便不难混进这个场景中去,从雅各布的方位,看清楚正在走近的埃德娜面部的细节:

“她嘴唇紧抿,看来鸡蛋又少了几个。”

第二个句子又写到了“嘴”,我觉得这并不是一种巧合。我们在通过描写某人的面孔来表现他/她的内心世界时,通常会不假思索地去写此人喷火或者含泪的眼睛、紧蹙或者舒展的眉头。当然我们也有可能会去写他/她咬紧的腮帮子,甚至写到抿紧的嘴唇,但我们只是碰巧写到了嘴,罗恩·拉什却是煞费苦心地去写它的。

至此,我们已经知道罗恩·拉什的这篇小说采用了侦探小说的类型构架。他才写了两个句子,就已迅捷地抵达了这篇小说的核心:失踪。他先在此处写到了失踪的鸡蛋,随后又逐步牵引出了一系列失踪的事物,如爱情、亲人、浪漫、宠物(伴侣)、自尊、宽容、信赖、同情、富裕的生活等等。这些失踪的事物,有些是大家都已失去的,有些只在某个人身上失去。它们的失踪都与一个重要的条件密切相关,那就是从“时代”到“时段”再到“时刻”的“艰难时世”。

优秀的诗人常常会四两拨千斤地将复杂的心境洗练、传神地视觉化,而不像有些小说家那样即便是有意进行图像式的描写,那图像也显得冗余和无效。现在,艰难时世压到了埃德娜紧抿着的嘴唇上,可以想见此刻她内心里是如何的翻江倒海,令她的丈夫雅各布在这一“时刻”不知该说些什么,该做点什么。他只是在内心里机械地作出了判断:“看来鸡蛋又少了几个。”

一个“又”字,暗含着对读者之心的一股牵引力,使我们这些读者因为这个“又”字所暗指的某些事物所累积起来的心理压力而难以直接去面对它们,只好陪着雅各布王顾左右而言他,努力将注意力转移到周围的其它事物上去:

“雅各布抬头眺望山脊最高点,估测现在是早上八点钟。换了在布恩,此刻早已是清晨时分了,可在这儿,仍然光线暗淡,露水沾湿了他脚上的短靴。雅各布的老爸过去总说,这个山坳黑得一塌糊涂,非得拿根撬棍打碎点光亮进来不可。”

雅各布此刻正在看的,是他早已看厌了却不得不继续看下去的一个名叫戈申的山坳的景色。这里是这篇小说中几位主要人物共同的生存之地,是有关各类失踪的故事发生的场所,其主要特点为贫瘠和几乎与世隔绝。诗人罗恩·拉什在让雅各布再次望向这个山坳时,仅只是把视觉形象(山脊最高点)当做一个跳板,语言刚一触及到它,就迅速地转移到了不愉快的心理感受和回忆上,并拿离这里较远的集镇布恩来作参照,与暗沉的光感(其实是心境)为依托,设定了一个有陌生化和虚构性特征的时差。

当第一个段落结束时,小说的三要素(人物、情节、环境)已得到了预表,小说的本质特征(虚构性)已隐隐浮现,甚至还较为结实地写出了人物的心理感受,以凸显“艰难时世”中的一个有一定重量感的“时刻”。

二

作为一篇仿侦探小说,罗恩·拉什的《艰难时世》中的“今次大件事”,只不过是连续四天没见到矮脚鸡下的蛋罢了。

“‘兴许是那只老公鸡重新黏上她了。’雅各布说道。他等着妻子露出笑容。”

与经典戏剧里的台词一样,这句貌似平平淡淡的话完全符合说话人此刻的处境(尤其是心境)以及他与听者之间的关系:由于埃德娜紧抿着嘴唇,少了鸡蛋的责任仿佛便全都可以赖到雅各布身上。他一时无法直面这种被动和尴尬,便试图用一句玩笑话把丢失鸡蛋的话题岔开。这句话还自报家门地浮现出了雅各布的浪漫性格基调:他很大度,不怎么在乎鸡蛋少了;他很幽默,从自己当年跟埃德娜的谈情说爱,类比联想到矮脚鸡最近也在跟老情人热恋而忘了下蛋的本职工作;他很恋旧,“重新”一词表面上是在说鸡,却是因为想起了埃德娜昔日的迷人微笑才脱口而出的。在艰难时世之际少了鸡蛋,不管怎么说都是件倒霉事,但雅各布真的没有为此刻的损失而烦恼,他深陷在对既往恋情的美好追忆里:

“埃德娜的迷人微笑曾经最让他神魂颠倒。她的整个脸蛋变得灿烂迷人,嘴唇向上扬起时,仿佛有一波光束从嘴角一直传递到额头。”

“有一波光束从嘴角一直传递到额头”,这里再次提到了嘴,并写出了一种与嘴密切相联的神奇的美丽。所有能够被我们回忆起来的影像,都一定是我们来过这世间的痕迹。许许多多事物我们明明亲身经历过,却怎么也寻找不到它们的残影;有的事情我们还能想起,那些余像却模模糊糊,褪色变形;只有极少数在我们的生命中极其重要的时刻,才能在我们的心上一直留存着“一波光束”般明媚、灵动的形象。仿佛我们灰调子的全部人生,都在众星捧月地托举着这些钻石般稀缺的时刻。

这就是优秀诗人写小说时无法掩藏住的感知方式和表达方式。这哪里是对现实生活中的人物的肖像描写,分明就是从现实世界的乌烟瘴气之上轻逸地升起的一片晴空!一个以唯物主义的态度和现实主义的方式活在这世上的人读到这样的句子时,也许会在书页上划下一个问号,也许嘴角上会浮起一抹轻蔑或者宽容的浅笑,更大的可能是他这辈子根本就不肯也不能读到这样的句子。幸好,在任何时代里,人类中总会有一些不识时务的人愿意相信这波光束的存在,即便至今我们还没在我们自己和我们身边人的脸上看到它。暴政、瘟疫、战争、饥荒……无论生存的现实有多么残酷,总会有一些人的心灵能够从我们正在其中服刑的这个现实世界里越狱出去。在另一个爱、信和美的世界里,“有一波光束从嘴角一直传递到额头”,这才是文学的真相、艺术的事实。优秀诗人的语言是一种“情感”语言而非“指称”语言。它貌似在陈述世界,其实它最想做的,并不是要告诉我们关于世界的一系列客观的信息和科学的知识,而是想让我们领受这些信息、知识里人性的含量和审美的觉醒、感动。雨果、哈代、博尔赫斯、福克纳、乔伊斯、帕斯捷尔纳克……他们都是既写诗歌又写小说的伟大作家。诗人更善于从现实的捆绑中优雅地脱身,更懂得如何简约现实,使之戳痛我们结茧的神经。正是那种属人的飘忽的诗意气息,使我深深爱着这些诗人型作家的作品。

优秀诗人独特的小说写法,还常常体现在他所塑造的鲜明的形象的多重性里。比如这里写到鸡蛋的失踪,就同时写到了“一波光束”的失踪;写到埃德娜现实的物质生活,也写到了雅各布精神的情感生活。诗人不会满足于仅仅只对表层的世界景象进行仿真甚至逼真的描摹,他的形象世界如同水彩画里的色彩覆盖,当他想要一点黑色时,常常不肯直接用笔去蘸原色的墨汁,而是借两三种色彩的叠加形成一种另类却生动的复合的黑,比如在熟褐的笔触上覆盖一层透明的草绿。

“‘你就继续开玩笑吧。’埃德娜回话说,‘可咱们靠卖鸡蛋换得的一点儿现金很紧要。也许关系到你有没有五分钱来浪费在一份报纸上。’”

埃德娜用一种现实主义的口吻,想让雅各布浪漫主义的心回到艰难时世中来。她提到了买报纸,而读报正是雅各布在物质生活需要之外还有精神、情感欲求的标志之一,是罗恩·拉什在塑造这一形象时用心的一道笔触。读到小说结尾时,我们就能感觉到只值五分钱的报纸在这篇小说里有着多么厉害的叙事的功能。

“‘可有许多人比咱们还穷呐,’雅各布说,‘你只要看看山坳,就晓得这句话是真是假。’”

“‘咱们仍旧可能落得像哈特利一样。’埃德娜回嘴道。她的视线越过雅各布,落到道路尽头,也就是伐木厂运送圆木留下的土路开始的地方。‘大概是他养的癞皮狗偷走了咱家的鸡蛋。那只狗的模样看上去就像个偷吃鸡蛋的主。总是鬼鬼祟祟地在这一带游荡。’”

小说一开始就出场的这对夫妇,如果性格相同或者相似,被写成夫唱妇随或者妇唱夫随的关系,故事就很难继续往前走,作者就只好另辟蹊径以找到情节的内驱力。埃德娜泼冷水的话语和具有牵引力的视线一起发力,在她和丈夫灰色的生活旁边,向读者提示了哈特利一家人漆黑的生存。

三

“哈特利一家瘦骨嶙峋的骨架上,挂着褴褛的衣衫,他们看起来就像是随身携带了全部家当、要转场到另一块麦地的稻草人。他家的狗跟在后面,和他所追随的主人一样身形憔悴。”

这是雅各布所看到的哈特利全家(那条被埃德娜怀疑偷了鸡蛋的狗也是哈特利的家庭成员之一)生存状态的一幅速写。“看”在诗人笔下不仅是一种视觉器官的活动,更是一种灌注了极大的心理——情感能量的行为。这幅画最令我受到冲击的细节,是这家人的骨头在苦苦支撑着想要熬过艰难时世的笔触。它们既是穷骨头,也是硬骨头;既能刺眼,也能惊心。哈特利家的每个人都提着重重的银禾叶袋子,要去布恩集镇的杂货铺去换几文零钱。我查过两部词典,都没能找到“银禾叶”(galax leavers)的释义,最后只好通过某搜索引擎才获取了有关这种植物的零星资讯:galax leavers是美国东部和北欧常见的一种野草,叶片大小如一个苹果,深绿色,呈很规则的心形,因而有些花店会用这种叶片来衬托其它花朵。galax leavers的花语是鼓励、加油。在小说的此处,浪漫的银禾叶所衬托的却是哈特利一家的极度贫困,七大袋银禾叶都在为他一家人的悲惨高喊加油,这般励志的情调,却让我的心备受伤害,泪水差点就夺眶而出。

哈特利是《艰难时世》里令读者难以忘怀的人物形象之一。雅各布告诫埃德娜时说:“你晓得这个男人有多么高傲。”这高傲是一种荒原和山坳式的高傲。这高傲是哈特利性格中最为硌人之处。诗人罗恩·拉什在塑造哈特利的高傲形象时,分别从时代、时段、时刻三个层面里写了三个哈特利:

(一)在报纸所展示的时代的宽度上,“雅各布从他买的星期日报纸上知道,到处都是经济大萧条。纽约的富人们丧失了所有的财产,从高楼上跃下自杀。有些人攀在火车的货车顶上,从一个城镇去往下一个城镇,祈求能得到一份工作。可是呢,很难相信竟然有人会比哈特利和他一家人还要穷。”如果仅只将哈特利置于经济大萧条时代的大环境里,他也不过就是无数个穷人中的一个罢了。就算他是最穷的那个,他的突出的穷之硬核也会在贫穷的汪洋大海中被稀释、溶解掉,因为时代和社会在考量一种生存状态时,总是习惯于取一个平均值。

(二)在雅各布所记得的过去的一个时段里,“哈特利八年前从斯温县迁居此地,在锯木厂做活。哈特利的女儿那时还是个女娃娃,他老婆当年看上去比如今走在女儿身旁这个干瘪的老太婆年轻几十岁。”虽然他家的土地“连根铁钉都种不了”,但那时锯木厂还没倒闭,哈特利还有活可做,养家糊口并不成问题。在八年前的那个时段里,女儿很幼小,妻子也比现在“年轻几十岁”,哈特利有工作,因此他的形象普通、正常得让作家懒得去细写。

(三)时代与时段都不是凸显人物形象特征的法宝,于是罗恩·拉什便用上了时刻这一利器。时刻使笼统、抽象的时代有了令人毛骨悚然的质感,使贫穷成为这篇小说里的一个逢佛杀佛逢祖杀祖的狠角色。在调用各种条件和关系精心营造出来的有意味的特殊时刻里,一柄断剑比一柄好剑更能体现剑的精神,一个怪人比一个常人更是一个被成功塑造的形象。为了让哈特利的高傲显示出陌生化的锋芒,罗恩·拉什高度还原了杀狗与拒绝“嗟来之食”(腌猪肩肉)这两个重要时刻的现场感。

我们先来看看哈特利杀狗的过程:

由于担心自己家也会沦落到哈特利家的那种绝对贫困状态,一种混杂着焦虑与恐惧的无名情绪使埃德娜坚信她要是再不决然出面阻止,自家鸡蛋的持续失踪就必将成为艰难时世里的一种新常态。她欠理智地质问哈特利:

“‘你们家的狗’,她对着哈特利说道,‘是不是爱偷鸡蛋啊?’埃德娜也许并不想用责问的语气说话,但这番话听上去就是气势汹汹。”

就像她后来一再对雅各布辩解的那样,她真的没有意识到自己的这句话,会触痛哈特利在贫穷里最后残留下来的东西——高傲(或者说是病态的自尊)的神经,还会让一条无辜的狗丢掉性命。

“哈特利放下了手中的麻袋,从工装裤里摸出一把折刀,又轻轻地叫来自家的狗,后者听话地向哈特利走去。哈特利单膝跪下,左手捏住狗的后脖颈,同时用折刀刀刃抵住狗的喉咙……”

这一令人窒息的场景,将艰难时世的凶残浓缩在一个冰凉、锋利的时刻里:

“刀刃就切开了狗的气管。狗没有大叫或咆哮,只是在哈特利的手里垂下脑袋,溅洒出的狗血染红了道路。”

在这一时刻里,罗恩·拉什用冷静、节制的笔调完成了他自己的一段变形记:哈特利一家变成了滑稽而悲惨的稻草人剪纸,其中,与他们一家形影不离的狗变形为一滩血,哈特利变成了一把紧抵在狗喉咙上的折刀;他的妻子的青春失踪了,短短八年就老了几十岁,变成了他家最后剩下的那头“背部下陷的老迈奶牛”;他家的小女孩和妈妈“静静地伫立一旁,面无表情”,变成了一块可以揉捏成无数形状的面团。这些变形,标示出了生活常态与人物性格原貌的失踪,通过一个时刻,触目惊心地镌刻出了时代的一粒尘埃落在具体的弱势的个人头上时,那份大山般的沉重感与被扼紧咽喉式的窒息感。谁要是嗨起劲地讴歌这母女俩的隐忍治愈了他的精神内耗,而故意忽视导致那种让人不得不隐忍的令人发指的邪恶力量,甚至还要求不幸者去感恩和赞美苦难,谁也就从一个人变形成了一头畜生。

我们再来看看哈特利拒绝“嗟来之食”的过程:

“今年一月份的时候,地上两英尺厚的积雪把几乎所有人都关在了家门里。”

雅各布拿了块腌猪肩肉去了哈特利家的木屋,正遇上他们全家人在吃饭的时刻。

“面前的木碗里盛着浓稠的麦片粥,里面有少许的猪肥膘碎屑。……这块腌肉散发出一股浓郁的烟熏味,哈特利的老婆和女儿使尽手段,才没让口水直接流淌下来。‘我没钱买这块肉。’哈特利说道,‘所以,如果你能拿走这块肉,再离开,我会感激你的。’雅各布装作离开,但在关上木屋的房门后,把那块腌猪肉搁在了台阶上。第二天早晨,雅各布发现那块肉被重新搁回到自己家的门口台阶上。”

在这篇小说里,哈特利的每一句话措辞都很到位,尺寸拿捏精准,语句简练有力,却在客气话中处处透着一股拒人于千里之外的寒意。但是,真正的男子汉不必长得五大三粗、顶天立地,不必丧着块黑脸,不必句句话都呛人,也不必标配一副铁石心肠,更不必时刻在裤兜或者胸腔里装着一把折刀。从文学创作的层面上来看,应该说苦难的威力并不在于事件本身,而在于人物浸泡在苦难事件里的心态。贫穷、苦难完全可以养育出爱和慈悲,也完全可能滋生出恨与妄执。哈特利形象最突出之处,在于他拥有一颗极度敏感的自尊的玻璃心。而人的尊严存在于人的理性与对崇高、美好事物的信仰之中,这是人的自然能力和天赋权利,而不靠某个领导的赏脸,也不凭脸蛋、家谱和存折。人的形象在任何时候都不可能全部完成,都在兽性与神性之间晃来晃去,都需要人自己选边站。天地万物,唯人独尊,因为人能够在各种生存境遇中自由地选择自己,设计自己,塑造自己,优化自己,成为自己。如果信仰和理性(主要是道德自律)的力量缺失,人肯定会堕落到野蛮人的层次。

事实上,哈特利是个非常可怜的悲剧性形象。他已失去了与贫穷对峙的愿望和能力,被它打败,被它彻底同化,变得与它一样冷酷、恐怖、危险。当他的狗被埃德娜怀疑为偷吃了鸡蛋时,为了他自己的尊严,他毫不迟疑地就杀了那条狗;当雅各布好心地送来一块腌肉时,他却将此友善之举视为对他的尊严的羞辱,闭关锁户,拒绝外援,丝毫不考虑妻子和女儿正当合理的权利、需要与感受。他身上那种极为夸张的孤傲的狠劲,与其说是自尊,不如说是自私。贫困并未赋予他变得冷酷的资格和自私的权力,这些特权是他自己抢来的,因为刀把子紧紧攥在他手里,他便顺理成章地夺取了在家庭里的绝对权威。他活得别扭,别人就没法活得松弛。他绑架了亲人和狗,只要求她们和它为他的“尊严”作出牺牲而丝毫也不肯体恤、照拂她们和它。他的折刀只捅进狗的喉咙,目睹此情此景,妻子和女儿也只能变成一块面团。当雅各布雪中送肉时,明明那块腌肉既不含毒药也未包藏祸心,妻子和女儿却只能在浓郁的肉香味中拼命忍住口水。狗和妻女在对他的绝对服从方面具有高度的一致性和可互换性,使哈特利已被经济大萧条时代的贫穷扭曲成一个家庭暴君的事实暴露无遗。

四

雅各布客串业余侦探,是被多重失踪的情势一步步逼出来的。

在《艰难时世》的第一个场景里,兼具本篇小说叙事的取景镜头和CCD图像传感器双重功能的雅各布,从埃德娜抿紧的嘴角上迅疾地判断出鸡蛋又丢失了,说明他的观察很敏锐,感受很细致,判断很正确,也就是说他具备作为一名业余侦探的一些最起码的素质。但他此时根本就没想过要为几枚鸡蛋去大伤脑筋,只是试图用俏皮话来宽慰妻子,化解鸡蛋失踪对她内心的伤害。他沉浸于对往昔美好时光的缅怀里,力图将“一波光束”的记忆调节到高清晰状态,这一细节暗示出他的重情与浪漫。也许有人会觉得这种感性不适合于应对艰难时世的生存压力,更不适合担当侦探之职,但是对雅各布而言,恰恰是说俏皮话意味着他还没被艰难时世压垮,仍然能为别人着想;恰恰是买报纸来读的“奢侈”习惯使他在众多农夫中有了较为开阔的眼界,并使他的形象获得了较大的辨识度;恰恰是对“谁偷了鸡蛋”这一问题的诸多假设以及随之而来的排除法的思路,使他的推理虽然并不复杂、深奥,却能在可能性推测的前提下谨慎思考,从而避开了埃德娜那种短平快的有罪推定的思维陷阱。

雅各布的侦探素质,还体现在他能够将他人的行为、表现与特定的经历、处境联系起来进行溯源分析,把鸡蛋失窃这一具体事件与艰难时世的时代大环境结合起来考量:

“雅各布试图让自己变得大度一些,记着埃德娜并不总是这样斤斤计较。是在银行夺去家里的卡车和多数牲口后,她才变成如今这个模样的。他们没像别人那样倾家荡产,但损失也不小。听到汽车从泥路驶近的声音,埃德娜总会露出恐惧的表情,仿佛银行派来的人和治安官要过来夺走他们家剩余的财产。”

当埃德娜仅凭“那只狗的模样看上去就像个偷吃鸡蛋的主”,就一口咬定是狗偷吃了鸡蛋时,“雅各布心里明白,这可能是一个长两条腿的窃贼干的”。

有的侦探小说作家在写到侦破思路时一味追求推理的复杂和严谨。他们喜欢牵着读者的鼻子在抽象、复杂的逻辑迷宫里绕来绕去,殊不知小说原本就是一种语言的艺术、形象的艺术,过浓的逻辑味有时会让小说变得枯燥乏味。罗恩·拉什在写雅各布的侦破思路时,却着重于还原导致事件产生的最初的情境,他笔下的雅各布的思考有着较为突出的视觉性色彩。罗恩·拉什不是靠概念的转换来厘清雅各布的思路,而是用场景的涌现和闪回来呈现案情。当埃德娜自以为是执念直接导致了哈特利家那条狗的惨死时,雅各布内心里其实并未完全排除那条狗偷吃了鸡蛋的可能性,他也并未打定主意去调查真相,只是忍不住责备埃德娜:“你为什么一定要对他说这些事”。这句话的语气,表明了这件事对他的仁爱之心的强烈的刺激。

“第二日早晨,哈特利家的狗已经无法在路旁逛荡,但失踪的鸡蛋数目却增加了。”

很显然,那条狗是冤死的。而鸡蛋失踪得更多,似乎意味着这是一种有意的报复行为。直到此时,雅各布才决定出马,亲自去查清这桩案情的真相。他走的是一条“发动群众,依靠群众”的路线。

雅各布来到布恩集镇的杂货店跟熟人们聊天,了解到有人曾用捕鱼的方法抓住了溜进鸡舍的蛇。雅各布得到启发,回家后依葫芦画瓢地将一枚系了钓鱼线的鱼钩小心地嵌入一个鸡蛋里,再把细线系在一根铁钉头上。

夜里,雅各布被鸡舍里传出的异响惊醒,他拿着一把准备杀蛇用的锄头前往鸡舍:

“他把提灯举在身前,随后便看见哈特利的女儿畏缩在角落,钓鱼线的另一头消失在她合拢的嘴巴里。”

至此,鸡蛋失踪的真相大白了,这篇仿侦探小说却不能就此鸣锣收兵,因为罗恩·拉什在一路写来的过程中,早已用场景一步步夯实了人物的前尘往事,驾驭了情节的左冲右突,渲染了环境的意味深长。在这一切叙事努力所形成的合力中有一种强大的前行惯性,子弹还必须再飞一会儿。

罗恩·拉什是在世的美国当代南方文学的代表性作家,而福克纳则是这种文学流派在上个世纪前半期最伟大的文豪。福克纳数次说过:作家是人们忍受苦难的能力的记录者。

我是把福克纳的这句话当成美国南方文学最本质的特征来理解的。

也许,我们可以把雅各布这个被虚构出来的人物形象,当成作家罗恩·拉什在《艰难时世》里的替身,因为罗恩·拉什在他的诸多小说里都倾注了他对形形色色的人们身上林林总总的苦难的深切关注,而雅各布的心灵也同样在承受着他人(包括那条冤死的狗)的不幸带给他的重压。

也许,我们还可以把雅各布在弄清了鸡蛋失踪的真相后对哈特利的女儿所做的一切,理解成他无处安放的父爱在眼前这个小女孩身上的一种移情?

哈特利一家的贫困有一种稻草人般的造型,是生存资源的极度匮乏所引起的心理扭曲和生理畸变的视觉化呈现。而雅各布虽然卡车和多数牲口被银行夺去,“装钞票的大皮夹……改用了零钱包”,但他毕竟还能提一块腌猪肩肉去援助哈特利一家,毕竟还能挤出五分钱来买张只能看不能吃的报纸。雅各布夫妇的贫困主要体现在亲情的长期缺失上:六年前,女儿玛丽和儿子乔尔被埃德娜的苛责深深伤害,离家后再也不愿回来:

“雅各布走进杂货店,冲着那些老农夫头致意,随后把五分硬币放在了柜台上。埃尔温·马斯特递给了他最后一份星期日的《罗利新闻报》。

“‘有我们家的信吗?’雅各布问道。

“‘没有,这周一封信也没有。’埃尔温说,他本来还可以添上一句:‘上个月或去年也没有。’”

可以想见子女的绝情对一位重情的父亲来说,其伤害力有多么的深重。但雅各布心里并没有怨恨,而是一直怀着一种侥幸心在期待着,即便等不来人,也指望着能等到一封信。

于是,很有可能连他也没意识到,自己的这份落空了多年的父爱,此刻落实到了小女孩的身上,而偷吃了鸡蛋的小女孩,按道理说是应该被他惩罚的。

这份父亲般的爱、同情和怜悯,驱使雅各布小心翼翼、全神贯注地将鱼钩从小女孩嘴里取出来,又驱使着他返回柴火棚去找来松节油为她擦拭伤口以防感染。做完了这些事,他让她又吃了一枚鸡蛋。

然后,同样是怀着这份感人至深的父爱,雅各布“凶狠”地对小女孩说:

“‘别再回来了。我会放另一个鱼钩到这些鸡蛋里,这一次鱼钩上不会再系着钓鱼线。你会吞下那个鱼钩,钩子又会撕开你的肠子。’”

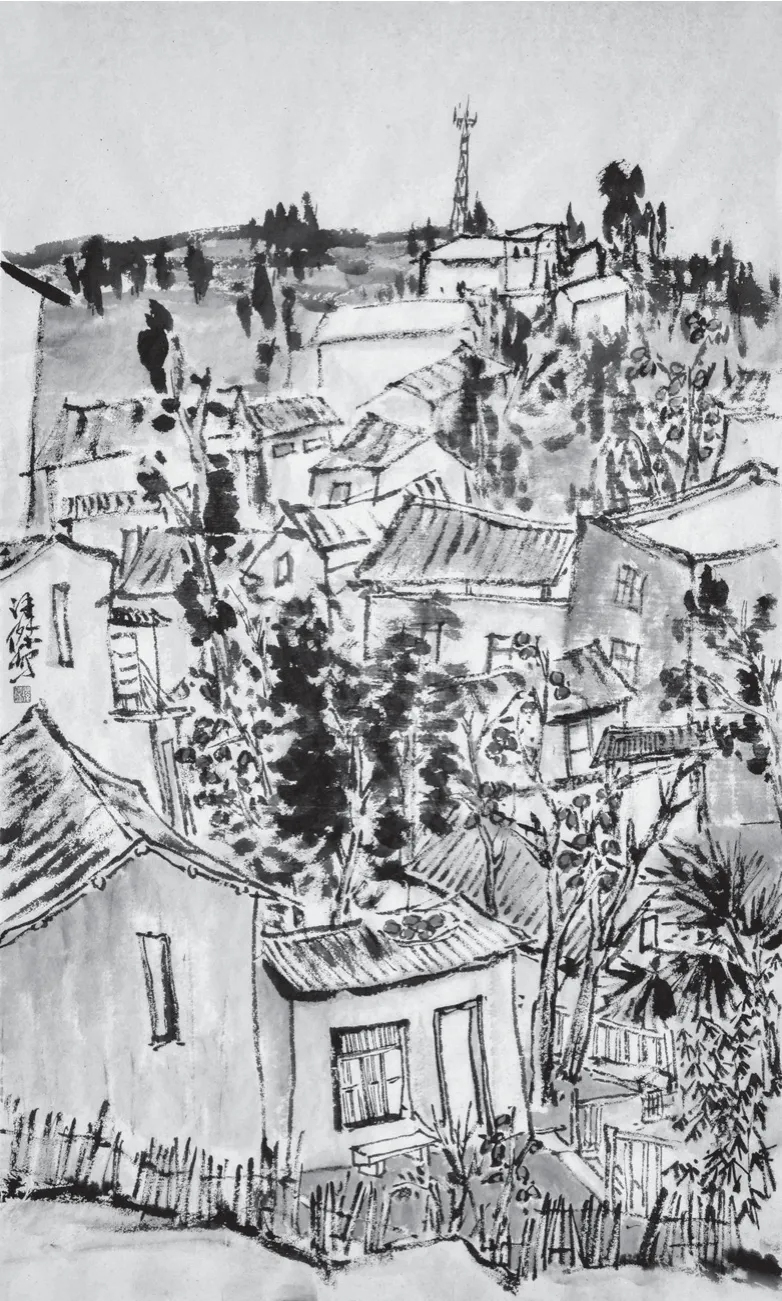

红土家园(国画) 杨译杰

他之所以这样“威胁”她,是因为我们在前面分析过的那种原因:在哈特利变态的自尊心理下,小女孩和她妈妈跟那条被冤死的狗之间,存在着一种一致性和可互换性的关系。哈特利既然可以干脆利索地杀狗,怎么就不可能毫不犹豫地杀人?

“雅各布目视着小姑娘沿着土路离开,直到夜色将她完全包裹,随后雅各布坐在劈柴火时当作垫块用的树桩上。他吹灭了提灯的火苗,等待起来,虽然他也说不清自己到底在等待什么。不久,月亮和星辰的光芒变得黯淡。东方的天空里,黑暗中透出一丝光亮,颜色像是紫色的玻璃。玉米秸秆和叶片的轮廓此时已经清晰可见,玉米秆竖立在土地上,仿若一根根衣衫破烂的胳膊。”

这段文字里包含着三个精彩的写点:

其一是夜色。那包裹了小女孩的黑暗,仿佛在提示着使小女孩备受折磨的另一种黑暗:由恐惧、绝望、羞耻和不甘混合而成的内心里的黑暗。我非常热爱宫崎骏,原因之一就是在他老人家的每一部动漫电影里,世界的无情、生活的沉重、命运的险恶,最大的重力都总是压在像千寻、巴鲁这样的小孩子身上,压出了童稚的珍贵。(就连《红猪》中的老飞行员波鲁克,骨子里其实也只是个胡子拉碴的毛孩子)罗恩·拉什也有一份宫崎骏式的父爱,他让成年人都难以承受的艰难时世的黑暗,凝聚成了小女孩脸颊的疼痛。在时代与内心的双重黑暗里,童心微弱的火苗在无力地、危险地忽明忽暗着。小女孩只挑矮脚鸡下的蛋吃,因为它们最小。而且明明鸡舍里放着两打多鸡蛋,她每次仅仅偷两三个。在狗被杀的当天夜里,她偷得比以往更多,这种行径说明她心里充满了明确地指向狗的爱心,同时也充满了对模糊的复仇对象的恨意。

其二是等待。虽然连雅各布都“说不清自己到底在等待什么”,但我们或许可以用他在布恩集镇的杂货店里询问有没有他的家信这件事来替他说清楚,他在等待着的应该是来自儿女的宽容、谅解和亲热。越是处于艰难时世之中,越需要亲情慰藉,越需要人们的团结友爱。

其三是玉米秆。它们“竖立在土地上,仿若一根根衣衫破烂的胳膊”,让我不由自主地联想到了小说开始不久时出现过的由哈特利一家幻化而来的那几个“稻草人”。从几个到一片,这种规模上的扩张,会不会暗示着雅各布的爱、同情和悲悯也在同步放大?

鸡蛋失踪的案子已侦破,雅各布却没有显现出丝毫的释然、自得。甚至在紧接着做了一番好事后,他也没有忙着去写写日记什么的,白白错失了自我欣赏自我陶醉一番的大好时机。他很忧伤,他很沉重。雅各布常常读的报纸对应着戈申山坳这个封闭的空间,使这山谷被更大的世界接通,在时间上拓展了小说作者的认知,在空间上则让雅各布了解了外界,使他的怜惜邻人的那份仁心被坐实成了人类应有的一份美德。小说最后写道:

“雅各布合拢了眼睛,却并未真正入睡。相反,他幻想起了一个个城镇,饥饿的人们攀附在火车车厢上,寻找一份不可能找到的工作;居住在小木屋里的家庭,甚至连一头背部下陷的老奶牛都没有。他幻想起城市,在高耸如山岭的大楼下,鲜血染红了人行道。他试图幻想起一个比他的所在更糟糕的地方。”

五

我在详解《艰难时世》的第一个句子时,提及了“mouth”(嘴)这个单词的另类使用对于整篇小说来说具有一种预表的功能。

许许多多的写作者都曾真切地感受过行文的痛苦。有时候,虽然我们已经使出了吃奶的力气挖空心思地用语言的砂粒垒起了一座文本的城堡,却发现那座砂城根本就经不起一阵轻风的吹拂。比如我曾想好好写写“孤独”这种玩意儿,写了半天却始终觉得我所写的只不过是一大堆有关“孤独”的好词好句、一些浅薄的对“孤独”的认识,而“孤独”本身则一直在忽远忽近地嘲笑着我表达的无能。慢慢地,我意识到只有“触及”才是事物的实在性的核心。我们不能仅仅满足于描摹所写对象,而应当全力以赴地“触及”它们。

记不得是哪位牛人说过:吃、说、吻是嘴的三大功能。罗恩·拉什在“触及”艰难时世时,还真的就在嘴的这三种用途上下足了功夫。

(一)吃:我曾在一篇稿子里写过,“‘吃’才是我们与世界、与生活最基础也最本质,最直截了当也最深刻犀利,最人道也最残忍的连接点”。这个“连接点”,指的就是我们的写作对写作对象实质性的“触及”。埃德娜之所以一上场就抿紧了嘴,是因为原本那张嘴是可以理直气壮地吃鸡蛋的。她舍不得吃,想用它们去换点现金,没想到那几枚寄托着美好理想的鸡蛋却被不知谁吃掉了;哈特利一家上场时之所以瘦得像稻草人,是因为他们吃得很差吃得很少;他们家那条可怜的狗之所以会冤死,是因为它被埃德娜怀疑偷吃了鸡蛋;大雪封山之际雅各布之所以大老远地去了哈特利的木屋里,是想给他们家送上点好吃的硬菜;哈特利的妻子和女儿之所以拼命地忍着清口水,是因为她们眼睁睁地看着那块腌肉却明白自己根本就不可能将它吃进嘴里;哈特利之所以断然拒绝雅各布的好意,是因为他觉得自己的尊严受到了冒犯,他一个大老爷们才不吃这一套呢;埃德娜之所以逼迫儿子乔尔吃洒落在地板上的燕麦粥,是因为心底里潜伏着对子女由于不懂得节俭将来可能会没东西可吃的忧虑;哈特利的小女孩之所以腮帮子会被鱼钩勾住,是因为吃的诱惑对她来说实在太大太大……吃不到的恐慌甚至是恐惧,真切地将经济大萧条时代这个饥肠辘辘的恶魔不停地吃人的事实暴露无遗。

(二)说:如果说“吃”是自己亲自用嘴去“触及”对象的一种输入性的客观事实,那么,“说”则是自己用嘴向别人间接地“提及”对象的一种输出性的主观感受和意愿。说什么和怎么说,构成了一部嘴的心理学。嘴的有效言语表达是能产生后果的。哈特利的妻子在小说中始终一言不发,因为她早已变成了家里最后剩下的那头背部塌陷的老迈奶牛,早已枯萎成了一位年轻的老妇人,对这艰难时世她早已无话可说;当雅各布威胁说“可你以后不能再到这里来了。假如你再回来,你爸就会知道这件事。你明白吗?”时,小女孩只低声说了一个单词:“明白”(Yes),因为小女孩确确切切地知道,她是在死亡的边上怀着恐惧、羞耻和侥幸在偷吃鸡蛋;哈特利的每一句话都缺少正常人话语里的那种常温,因为艰难时世这头恶魔已全面占领了他的内心;雅各布的那种时而俏皮时而严肃的说话方式我已经简单分析过,与之相比,埃德娜从她那被艰难时世挤压得非常狭小的心胸里挤出来的话语,显得特别尖刻特别武断特别损人,使善解人意的雅各布不得不屡屡避开她的话锋,却使子女愤然离家并发誓永远不会回来,使哈特利用行云流水般的动作杀了他家的那条无辜的狗。其实,埃德娜也并非那种只图自己嘴上快活的可憎的长舌妇,她内心里的纠结、撕裂和痛苦鲜有人知。在与雅各布的几次对话中,她试图为自己的言行辩解使之合理化的努力暴露出她的不安,说明它们在她内心里已经梗成了一块块结石。埃德娜之所以会变得斤斤计较,大萧条的艰难时世的压力难逃其咎,她只有勉力勤俭持家才能维持生存。这既是一种家庭内部的不幸,同时也是一种时代、社会的悲剧。我们真的应该体谅她的出言不逊,即便仅只是看在她对家庭的付出和牺牲的份上。埃德娜的话语听上去似乎很自我中心,其实她也一直在为别人着想。她与我们每个人一样,都有自己难言的苦衷,都会有说的误用和滥用。

(三)吻:吻是嘴的奢望,尤其是正值凶残的艰难时世之际。罗恩·拉什在《艰难时世》中没有直接写接吻,但他也写到了降格的和替代性的“吻”:“一束波光”自嘴边升起。这束与嘴密切相联的波光虽然很微弱,却正因为其微弱而显出了她在艰难时世中的弥足珍贵。如果连这束波光也完全消失了,那就证明我们正置身其中的这个世界,其实已完全变成了一座人间地狱。

六

初中物理教材告诉我:“物体单位面积上受到的压力叫做压强,符号为p(pressure)。压强用来表示压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。压强的计算公式是:p=F/S,压强的单位是帕斯卡(简称帕),符号是Pa。增大压强的方法有:在受力面积不变的情况下增加压力或在压力不变的情况下减小受力面积……”

这段文字谈及的压力产生的效果,与我念念不忘的文学表达所产生的效率的问题完全同理。

许多美好的事物现在都已撤退到了文学里,与庞然大物的时代相比,她们常常显得非常的幼小和柔弱。文学阅读和文学创作的实践,在我们身上培养并强化了对那些美好事物的感觉和热爱,使我们的心越来越软,越来越暖,越来越大。而同时,我们不再想拿一床宏大的棉被去蒙人,只想用浓缩着我们的生命经验的一枚鱼钩的顶尖去轻轻触痛自己和别人的心灵。我们只希望用一颗柔软的心来写坚硬的世界,用一颗温暖的心来写冷酷的生活,用一颗大心来写小事,把时代写成时间,把人民写成个人,把情节写成细节。