惠州西湖组景教化机制研究

2022-10-26冯惠城唐孝祥

冯惠城 唐孝祥

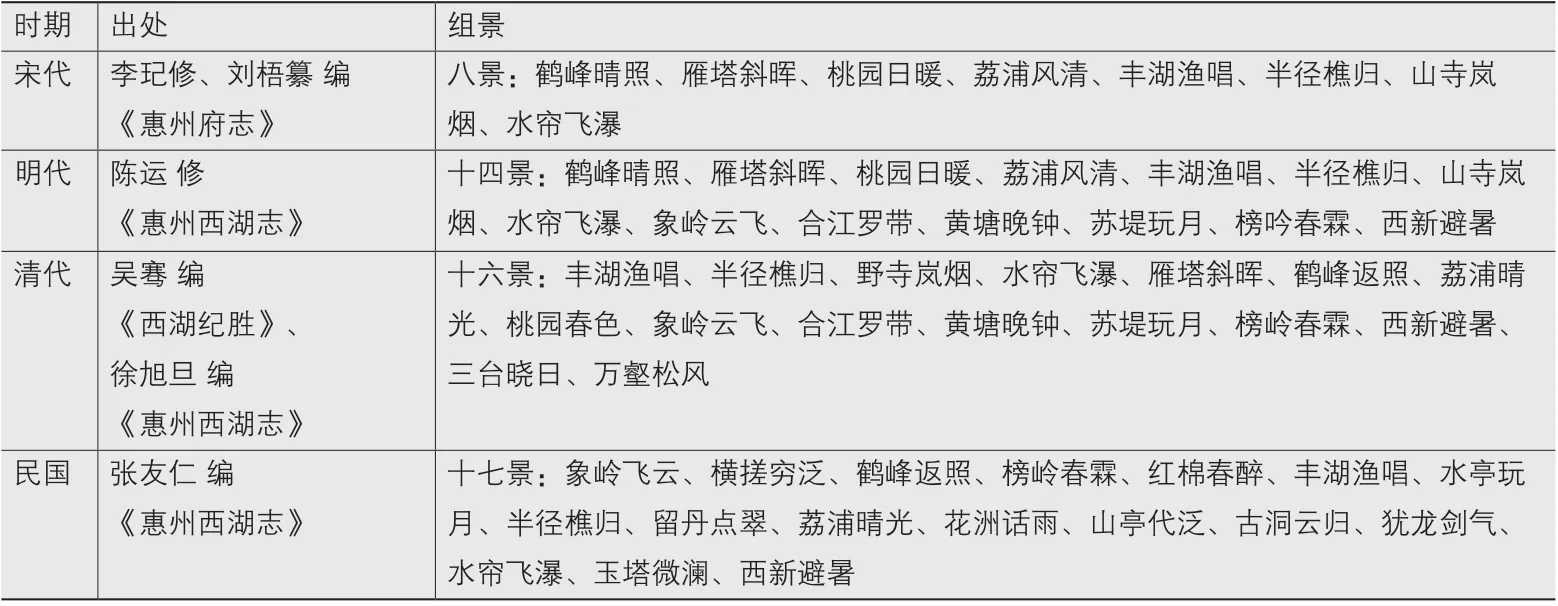

自宋代以来不同时代形成的组景(表1)是惠州西湖景观特色和城市历史文化底蕴的重要载体。目前惠州组景的研究主要从景观意象和其反映的文化内涵[1-3]角度展开,更多关注景物本身的特点。从教化角度,组景文化内涵如何影响民众行为思想,以及民众如何理解景观意象等问题需要进一步深入研究。

表1 不同时代惠州西湖组景汇总

教化是指在个体与社会交往互动的基础上,使一定的价值理念有效传递给社会中的个体并转化为自我的内在品质,在普遍性认同的基础上最终通过外在行为表现出来的一项社会实践活动[4]。教化的核心是主体观念的传递,而内在主体观念可以通过普遍认同的外在行为即教化结果得以考察。组景教化研究需要结合组景这一特殊风景存在形式的形成过程进行分析。组景的形成是文人和地方官员等组景主体对名胜景观游赏咏叹等审美活动,经阐释总结转换为景题、诗组、绘画等文本形式得到广泛传播并获得社会大众普遍认同的过程。组景教化还涉及风景园林审美中个人审美经验如何转化为社会普遍认同的基本问题。

本文基于教化的基本含义,结合组景的形成和传播过程总结惠州西湖组景的教化机制,以探究组景获得普遍认同的深层原因和基本规律。组景教化机制的研究对指导现代组景创作和风景文化的培育与传播具有重要的现实意义,从风景“教化”引申出的环境伦理含义更是风景园林实践的基石[5]。

1 教化核心:组景主体的公共阐释

教化的核心是价值观念的传递。组景实现价值观念传递主要依赖组景形成过程中主体的公共阐释作用。“公共阐释的内涵是:阐释者以普遍的历史前提为基点,以文本为意义对象,以公共理性生产有边界约束,且可公度的有效阐释”[6]。惠州西湖组景的主体主要是文人和地方官员,他们既是组景的创作者又是意义的阐释者。惠州古代文人和官员创作组景的历史语境是当时盛行的文人群体创作“八景”的社会风气,同时受文人和地方官员身份的责任伦理和社会理想等公共理性影响。通过主体阐释使组景从物质性存在转向价值观念教化,形成的“文本”标志着组景正式确立,组景也进入了更广泛的传播领域。惠州府志和西湖志等文本是组景传播最主要的载体。作为地方管理者,组景主体掌握了发行书刊公共机构的权力,即主导了组景的阐释传播权。古代官府定期修编地方志使组景教化在时间上的延续性获得了一定制度上的保障。回归具体历史语境,以主体公共阐释的视角考察组景形成的过程是理解教化机制的关键,同样是如今理解组景文化内涵的关键。

1.1 组景主体阐释的历史语境

惠州西湖组景主体阐释以中国传统文学和绘画领域的文人群体组景创作传统为具体历史语境。组景创作在中国传统文艺界有着深厚的历史文化渊源,并多以“八景”形式呈现。南齐诗人沈约游览风景,以“秋月、春风、衰草、落桐、夜鹤、晓鸿、朝市、山东”为题材作“八咏诗”。唐代柳宗元作“永州八记”,宋代宋迪绘“潇湘八景图”和苏轼作“虔州八境图”序等。“八景”现象逐渐成为中国文艺界的滥觞。诗以言志,文以载道,“八景”在一定程度上反映了创作主体的价值取向和审美趣味,并影响传统园林的建设和园林艺术的发展[7]。文艺群体“八景”创作传统是惠州西湖组景实现公共阐释的历史前提和最直接的社会文化背景。

1.2 组景主体的教化理念表达

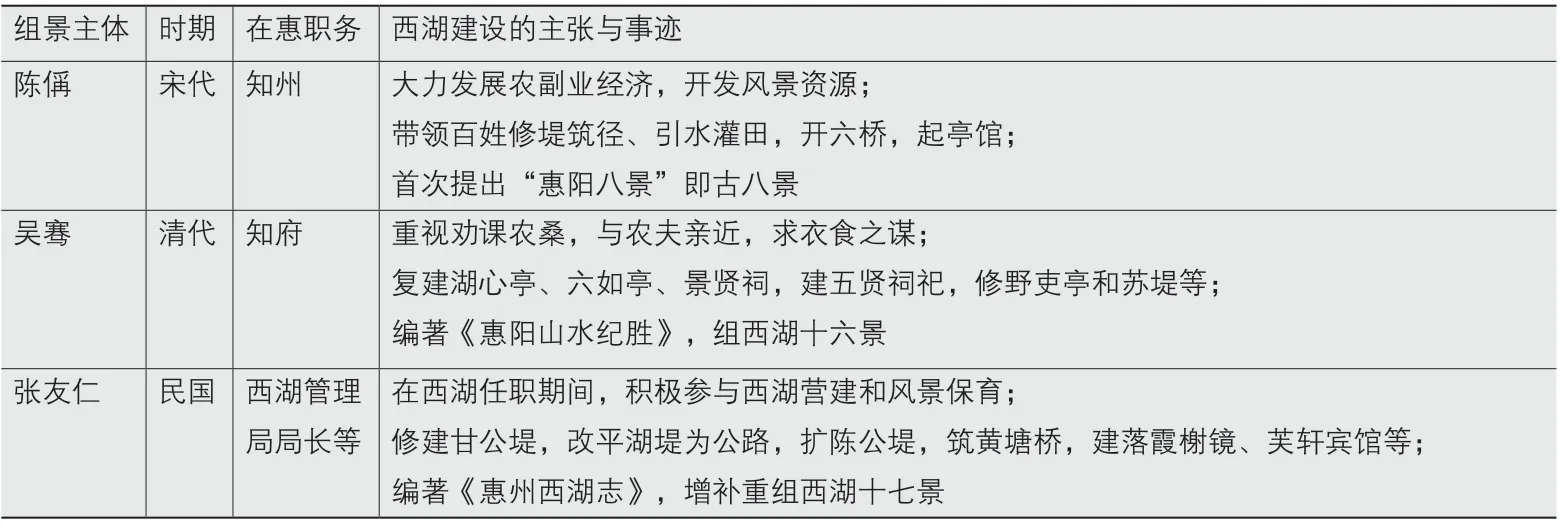

组景是主体价值观念的表达载体,组景主体作为州府治理者和文人身份的责任伦理和社会理想等公共理性是惠州西湖组景教化所要传递的核心理念。组景主体的教化理念具体可以从其西湖建设主张和事迹反映(表2)。西湖等公共园林是“政府官员对地方治理政治、文化、经济的综合性载体”[8]。文人和官员发展农副业,开发风景资源,反映其经世致用的德政、仁政之义,以及对改造自然的积极态度,对封建小农理想生活的向往。

表2 惠州西湖组景创作者主要信息

在儒家思想的影响下,文人和地方官员的个人之修身之道和治国平天下的理想践行二者紧密配合[9]。他们对于自然山水除了有“仁者乐山,知者乐水”的个人感悟外,同样重视山水文化对民众社会的教化。文人和地方官员希望通过风景游览陶冶教化民众,使社会长治久安,他们对自然风景的营建鉴赏不仅是其经世致用价值理念的表达,还是其作为地方官员的责任要求。在惠文人和官员通过西湖风景的兴修和相关物象的诗文创作等具体手段促进了惠州地方伦理教化[10]。主体的阐释使组景承载了表达组景主体公共理性的作用,是组景由景观物象的存在转向价值观念的教化的关键。

1.3 组景主体代表的公共机构的出版宣传

组景主体作为地方官员还掌握了地方出版和宣传的公共机构。公共机构的出版宣传对组景阐释传播具有重要的作用。在中国传统社会,由于重要的文化传播作用,刻书获得了中央的重视,并有专门的规定督促,刻书出版活动主要掌握在州府县地方公共机构[11]。利用刻书文本教化民众的方式是中国古代文化生态系统的一环。组景的阐释传播很大程度依赖于这种方式。

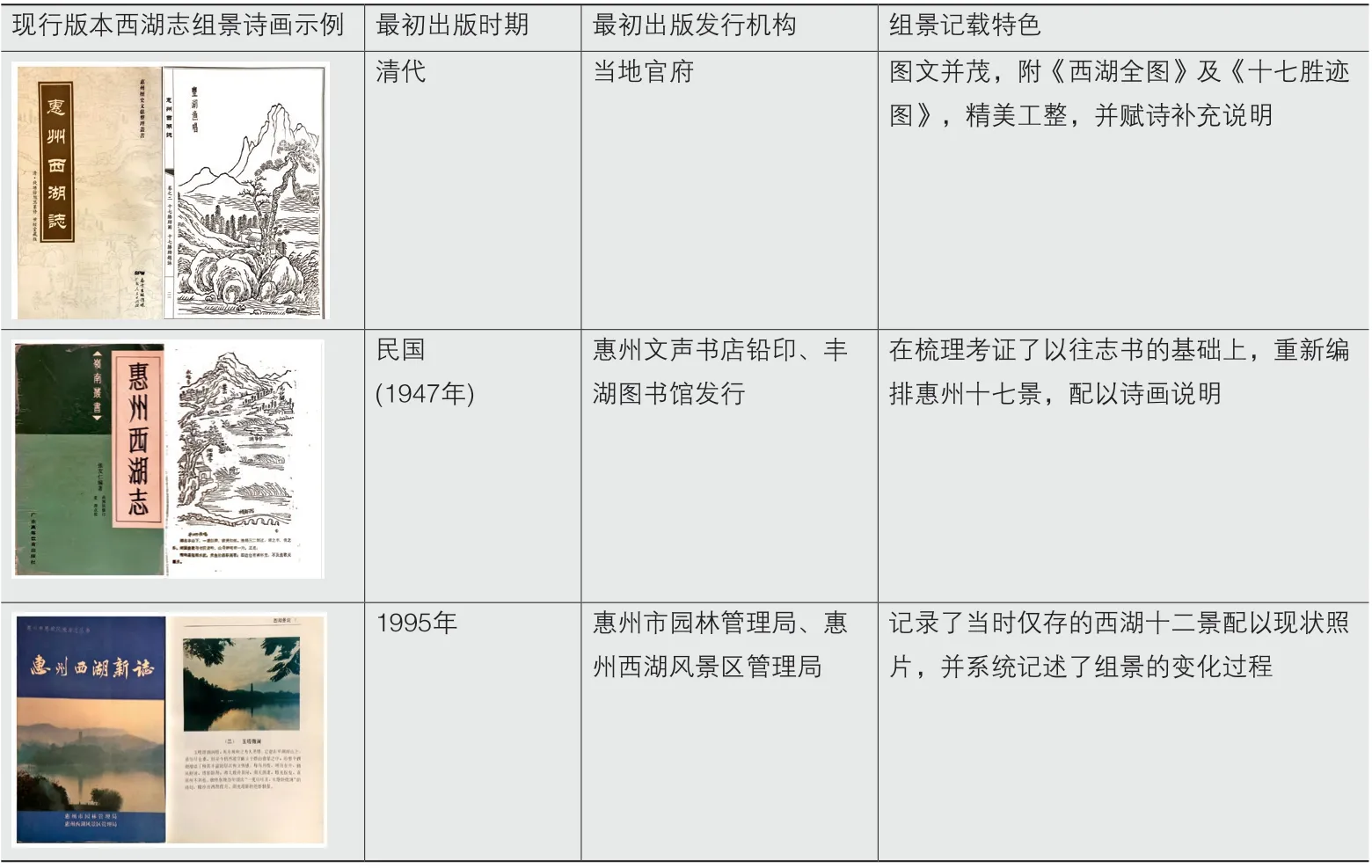

惠州西湖组景主要的传播载体是地方志。历代《惠州西湖志》将组景作为首要宣传对象,置于开篇并配精美图画和诗文加以阐释(表3)。明清的惠州府志对组景亦有详细记载。随着历代志书的出版,组景对民众的传播阐释得到更新和强化。地方志的定期修订与出版,也使组景的传播延续在一定程度上得到制度上的保证。主导修编的人员亦为惠州的地方官员,组景阐释传播不仅是他们个人理想志趣的表达,还作为其治理政绩的宣扬。地方官员通过公共机构积极地阐释宣传组景,对组景的传播和继承有重要作用。

表3 西湖志对惠州西湖组景的展示[12-14]

2 教化基础:组景文本的来源

教化的实现基于对象的认知属性,惠州西湖组教化基础是组景文本的来源。组景与诗画存在内在的共通性。园林风景讲究诗情画意,组景也常以组诗图画文本形式表现。诗画对内源发于人的生命本能,对外通达于天地自然,涉及人们日常生活的方方面面,使其拥有了成为公共阐释文本的先在条件[15]。西湖组景文本具有类似的基本特点。组景题材一般来源于地理、历史、社会、天时等多个层面[16],关注的具体审美对象极为丰富。组景文本来源具有广泛性,组景创作和宣扬还需要建立在一定的具体城乡地理认知和文化心理基础上。惠州西湖组景与州府的城市建设和民众日常生活紧密关联。惠州西湖是全民进行游览、生产、宗教等活动改造而成的多功能空间[17],惠州西湖组景文本的主要来源可总结为西湖的自然山水景物、生产实践活动,以及宗教场所景象3个方面。组景文本来源所反映出的民众日常生活需求及价值观念取向也与主体阐释的教化理念构成循环关联。

2.1 自然山水景物

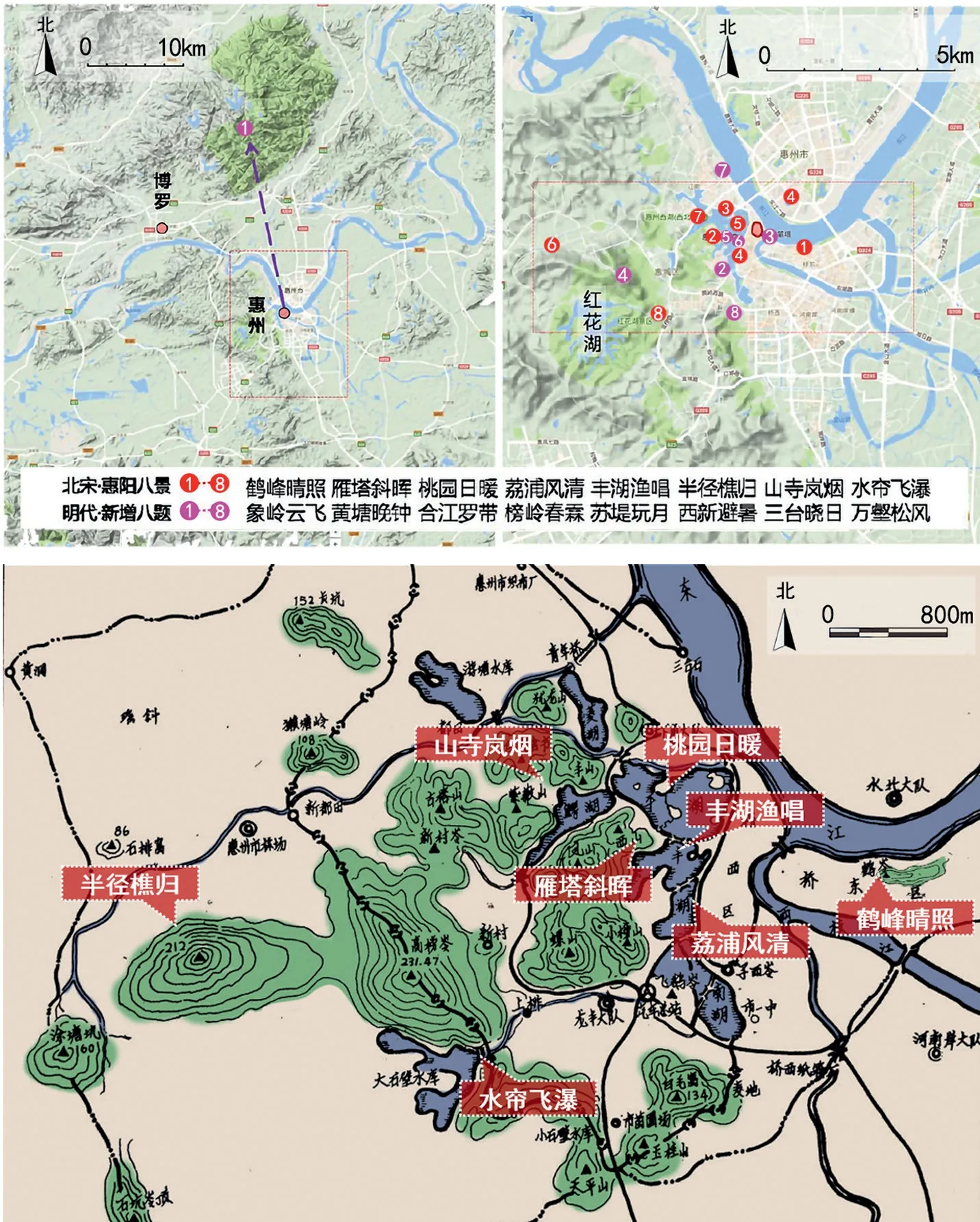

惠州西湖组景的形成是以当时西湖的自然山水空间为基础。组景中“榜岭春霖”“象岭云飞”“合江罗带”等皆由自然景物组成。组景与西湖核心范围内的自然山水景物交织,构成民众主要公共活动空间的一部分(图1)。无论组景如何变迁,如今人们还能在自然山水空间游览中获得与当时组景主体最为一致的直观感知体验。自然山水作为人们可感知的所有物象群中体量最大的大地景观,对形成共同的审美文化心理有着持久而深刻的影响,这种文化心理最初表现为对天地万物的自然崇拜,后来又表现为对山水涵育人类万物厚泽的礼赞,再到对山水审美价值的推崇[18]。民众文化心理与组景主体“自然比德”的观念关联。因此,风景欣赏作为“与民讲道”,是教化民心的最直接有效的方式,文人官员一直在推动中国山水空间成为公众游憩场所[19]。

图1 惠州西湖组景与惠州山水关系图(1-1引自参考文献[10],1-2作者改绘自参考文献[14])

2.2 生产实践活动

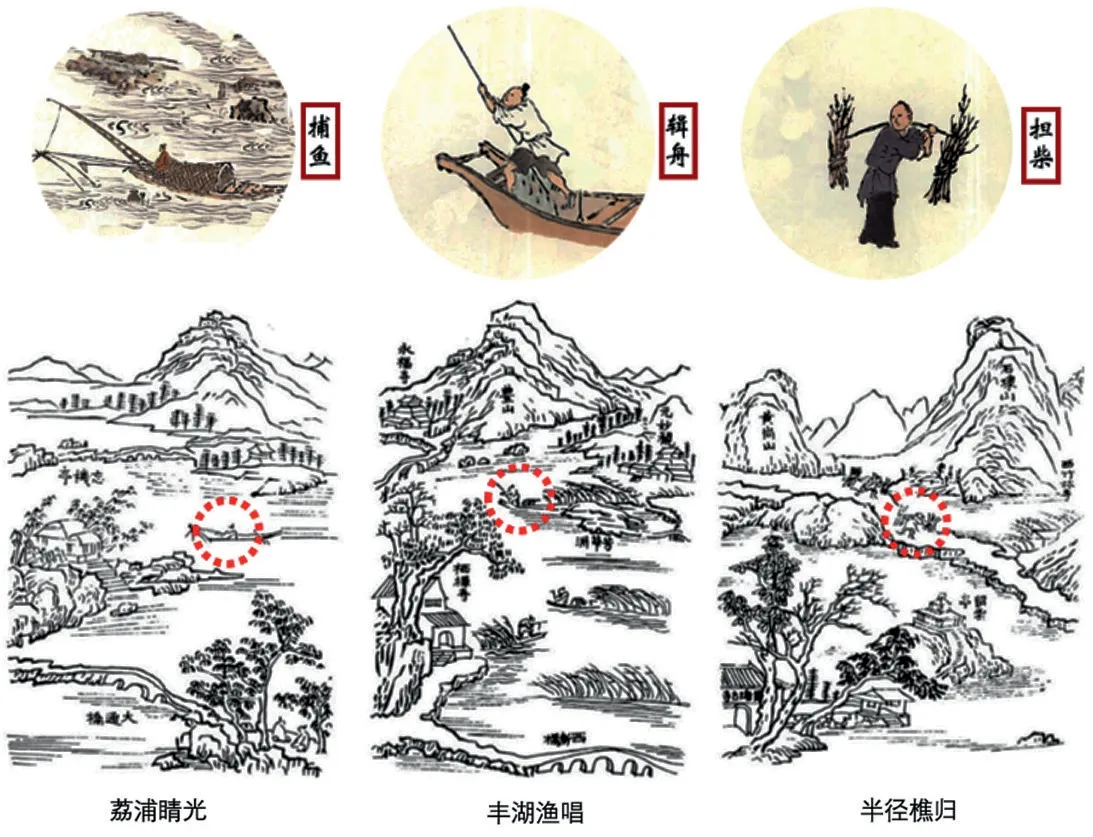

惠州西湖组景文本的来源除了自然景观,还包括当时民众的生产实践活动。西湖的形成就与水利建设、农副业发展密切相关。“荔浦晴光”“丰湖渔唱”“半径樵归”三景描绘了民众辑舟、捕鱼和砍柴活动的景象(图2),可见组景文本来源于民众日常生活,反映小农生活需求。这也与组景主体的社会理想和审美取向一致。陈偁引导民众修堤筑桥、蓄泄湖水、灌田育鱼、使“民食其利,物阜其生”,西湖呈现出一片充满“湖之丰,渔之乐”的民间生活景象[20]。惠州西湖生产建设活动具有官民共同参与的特点。官民二者在实践中的价值观念关联,是组景实现教化的重要一环。

图2 惠州西湖组景中的民众生活景象(作者改绘自参考文献[22])

2.3 宗教场所景象

组景中“桃园日暖、黄塘晚钟、山寺岚烟”都来源于宗教场所景象。关于惠州西湖的宗教场所开发和宗教景象鼎盛的情形有诸多记载。惠州西湖最初兴建宗教场所的目的即是通过宗教的作用对当地民众进行教化[21]。北宋《惠州开元寺记》记载了东汉时期的西湖还是荒莽野兽栖居之地,唐代修建的开元寺被称为一郡之绝。西湖的元妙观亦是道教名观,“桃园日暖”即源于此观周边桃花盛放的景象。现惠州西湖的制高点四洲塔亦为唐代纪念名僧僧伽而建,后被毁,又于明代重建[22]。至清代,惠州西湖佛教和道教兴盛,宗教场所成为惠州民众主要的公共活动场所。随惠州西湖宗教风气的盛行,宗教教义对于社会伦理道德正向强调及主张扬善抑恶的原则深入民间,对后世产生深远的影响[23]。

3 教化结果:组景关联的风俗仪式活动

从西湖组景文本来源可知,组景与民众的日常生活紧密相关,与组景关联的民众日常风俗仪式活动既是组景教化的结果又是教化的过程。“论礼乐,正身行,广教化,美风俗”,传统教化讲究移风易俗,风俗仪式活动即是教化结果的一种展现[24]。从文化传播仪式观的观点看,风俗仪式活动不仅反映传播信息在空间上的拓展,还是创造、修改和改造一个共享文化的历史过程,展现了时间上对社会的维系[25]。作为风景的一种存在方式,组景与风俗仪式的关联在于其体验性。组景不只是景观本体的文本纪录,还关联了季节、气候、节日、历史事件等的感知体验,民众能体验从组景反映的上下文“剧情”和历史纵深引用关系的场景所唤起的记忆和想象[26]。组景唤起的集体记忆和想象是教化达成内在普遍性认同的基础,民众也正是通过具体场景和事件去体验理解组景的存在。惠州西湖组景教化结果可总结为与之相关的官民游赏、文教题咏、纪念祭祀等风俗仪式活动。随教化活动体验不断开展,组景在民众生活中进一步普遍化,再经由历史的洗礼,西湖组景成为惠州文化的一种代表。

3.1 休闲游赏

休闲游赏是西湖最基本的功能,是民众体验惠州西湖组景最主要的活动。自宋代国家礼治教化逐步平民化,城郊山水是山水文化与风景结合的公共区域,适宜大众礼教游赏,成为教化的重要载体[27]。休闲游赏活动推动了惠州西湖的建设,西湖逐步发展成民众重要的生活空间,西湖中各社会阶层民众的日常生活活动也成为组景的有机组成部分。西湖的持续建设又进一步扩大了组景的受众群体。组景通过休闲游赏活动与百姓的日常生活直接关联,活动的开展使得组景的教化内涵进一步宣扬,强化惠州西湖的地方特色。相较于皇家和文人园林,惠州西湖这种根植于当地民众生活实际营造的公共风景园林更具有普遍而持久的生命力,其包涵“市井气”,更反映岭南园林的大众性、时代性、不囿樊篱的创新性[28]。充满了浓郁大众生活气息的惠州西湖组景,更是上升为岭南文化在风景上的一种表征。

3.2 题咏文教

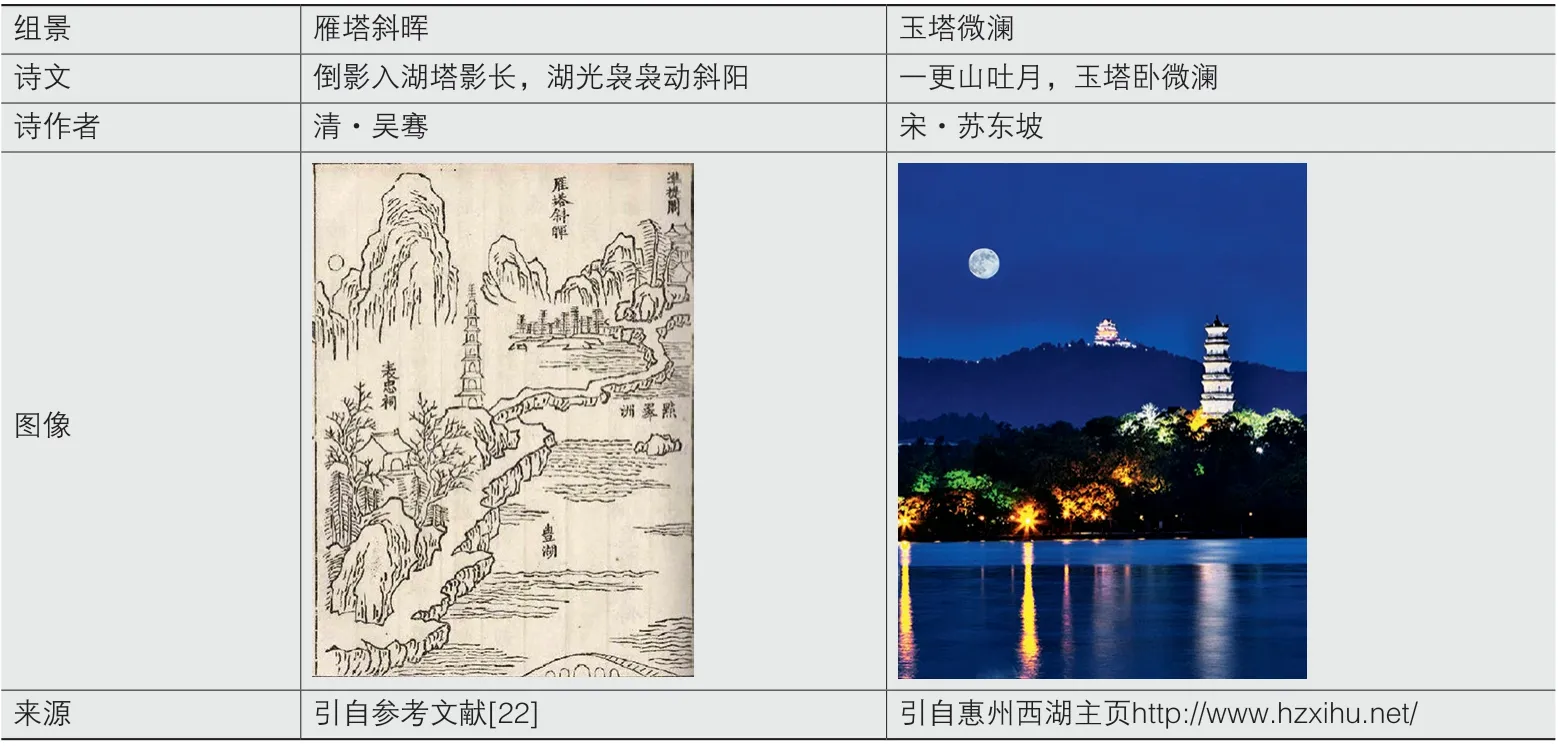

组景是在历代文人和官员的游赏经历基础上,由组景主体对景物题咏确立的。题咏文教活动促使组景持续更新和被进一步阐释,使民众深化对组景的了解。“玉塔微澜”一景为世人熟知和传诵即与诗文题咏相关。最早宋代陈偁题“雁塔斜晖”,清代吴骞作诗画进一步阐释此景,晚清张友仁引苏轼诗句改为“玉塔微澜”,因此诗句能让人想象难以图示的绝妙意境(表4)。景因文显,文因景传,以苏东坡为代表的文人墨客对于西湖山水名胜的精心品题,使西湖风景精华得以浓缩、升华,相关组景由于与美妙诗画的渊源而脍炙人口[3]。

表4 “雁塔斜晖”与“玉塔微澜”对比

题咏活动聚集的文人客观上推动了惠州文教事业的发展。明清惠州人文兴盛,西湖出现书院鼎盛的景象。丰湖书院被誉为广东四大书院之一,众多墨客文人于此聚众讲学,而后书院改办惠州中学堂、惠州中学校和惠州师范学校,对惠州的人才培养做出重大贡献,使惠州成为东江流域的文化教育中心[29]。随着题咏文教活动的开展,新的组景不断加入;随着文教事业逐渐繁盛,西湖组景所蕴含的深厚文化内涵沉淀在惠州人民的心中,并逐渐形成了强烈的地域文化审美情感,进而上升到社会整体层面的文化认同[30]。

3.3 祭祀纪念

祭祀纪念活动是西湖组景形成过程中的教化结果之一,具体包含了2个方面:基于宗教仪式的祭祀和名人贤人敬仰形成的纪念活动。儒、释、道三家为了宣扬各自的理念,在惠州西湖修建了大量祠、寺、庙等纪念祭祀建筑,吸引了大量的民众进行宗教活动。“孤山苏迹”一景即为敬仰苏轼等先贤而设立,西湖中还有为纪念文天祥、王守仁、周敦颐、杨万里等名贤而建的景贤祠和五先生祠。清代《重修景贤祠并祀田碑记》记载了该祠“崇先贤,扶世教”的重修目的及重修后民众“每年灯火之羡,积以赡僧道,俾无玩驰”的风俗景象。组景因纪念祭祀场所的可达性和活动的社会性,扩大了其对百姓日常生活的影响。定期对大众开放的纪念祭祀活动也加强了与风俗关联的组景的体验性。组景逐渐成为节庆等活动的场所空间和地方重要的旅游指导,带动了地方的集体意识强化,并被后世持续推崇[8]。

4 结语与讨论

组景是中国传统风景欣赏与文化表达的重要形式,文章借鉴了阐释学和文化传播学的理论观点,从教化机制角度解释了惠州西湖组景通过教化获得普遍认同的现象。组景文本的形成是以公共风景空间及与之相关的民众公共活动为根据而进行的经典化过程,这是组景实现教化的基础;组景教化的核心在于主体的公共阐释作用实现了组景由物质性的存在到价值观念教化的转化,并得到了更广泛的传播;组景最终以组景体验关联的风俗仪式活动作为教化的过程和结果回归于民众的日常生活中。惠州西湖组景教化包含了民众、文人和官员多元主体的参与,西湖景物典型化是组景的过程,也是社会共识形成的过程。组景反映了不同主体价值观念的关联共享。惠州西湖组景因此成为一种社会多元参与、多元创造、多元共识的风景存在的典范形式而获得大众的普遍认同。

据此,组景不仅是文本或景物实体的范畴,组景教化也不仅是组景在空间上的传播,更是一种综合了主体教化活动在历史范畴延续的文化传播活动。以上的认识对于现代组景教化作用有重要启示。首先,要求组景的创作不仅局限于物质空间或景观的意象等视觉特征,更应从主体体验的角度关注当地民众自发的活动,关注当下文化状态的同时树立基本的历史延续观。其次,组景经历了历史的变迁,对于游赏者来说,回归当时历史语境并获得足够的背景知识是理解当时风景审美活动的重要条件,这需要风景名胜的设计管理者通过讲解和展示系统地去满足。最后,值得关注的是组景传承中传播媒介和教化活动的作用,组景的文本形式使组景进入广阔的传播领域,但又回归于以组景体验性为基础的相关教化活动。地方管理机构积极宣传优秀组景和组织地方民俗活动,也是组景发挥教化作用的重要环节。

组景教化不是线性的关系,而是以人为主体作用,折叠了历史、社会、当下体验等多重因素的一个综合过程。教化研究立足于民众主体的日常生活需求,并积极借助阐释学和传播学等学科理论工具,给研究和理解组景等风景文化资源价值提供了更广阔的动态视角。满足人们对风景日益增长的文化需求,发挥中国风景资源唤起、构建集体记忆和传承地域文化的作用,是综合性社会工程,亟待多学科参与研究和实践。惠州西湖组景教化经验和规律的思考总结对当下风景名胜和公共园林的文化培育具有一定的理论与实践意义。