基于DID模型的宝兰高速铁路对 甘肃省沿线县域经济的影响研究

2022-10-25姚永鹏,陈文杰,莫琪江

0 引言

高速铁路的快速发展对于东部沿海地区及大城市的经济有着显著的促进作用,但是对于沿途县域,尤其是西部欠发达地区县域经济的影响却并没有定论[1]。徐兰高速铁路宝兰段(宝鸡南—兰州西,以下简称“宝兰高速铁路”)于2012年10月开工建设,2017年7月正式通车运营。通过研究宝兰高速铁路对甘肃省沿线县域经济的影响,为政府制定交通基础设施及区域发展规划提供参考,便于西部地区依托高速铁路建设,适时调整县域产业政策,实现区域经济协调发展。

在对高速铁路的研究中,夏晶晶[2]、李衡等[3]、任金涛[4]发现高速铁路的建设对于区域经济发展具有促进作用。张学良[5]、覃成林等[6]认为高速铁路的外部性缩短时空距离,有利于在高速铁路沿线形成经济带,促进区域经济一体化发展。倪鹏飞等[7]、莫亚琳等[8]、刘志红等[9]发现交通运输网络的改善促进了要素往中心城市的集聚,促进中心城市经济增长。但同时,李红昌等[10]、王柏娇[11]发现高速铁路的建设并未促进沿线地区经济的增长。王柏娇[11]从经济增长量、地方就业和产业结构层次3方面讨论高速铁路开通对于贵州区域经济的影响,发现高速铁路的开通并没有促进贵州省沿线县域经济的增长。李红昌等[12]认为高速铁路不是经济增长的原因而是经济增长的结果。Zhang等[13]发现高速铁路对城市发展的影响因素包括城市与高速铁路连接的时空距离、经济发展水平及所连接城市的经济发展水平。

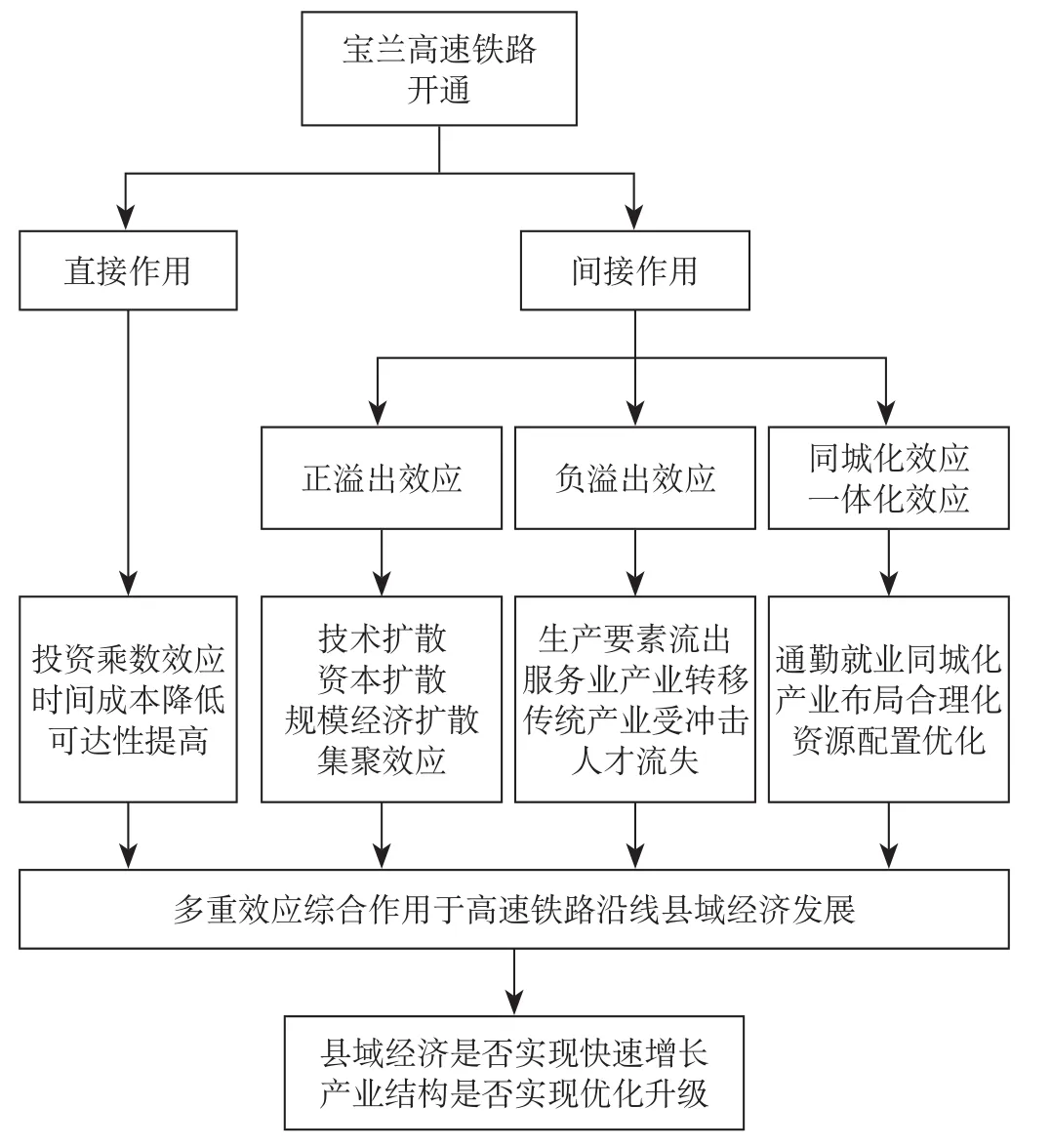

1 高速铁路对县域经济影响的作用分析

高速铁路对于沿线县域经济发展的直接作用包括投资乘数效应和时间成本的降低。一方面,投资通过乘数效应引起区域总需求的增加,带动国民收入的增加;另一方面,高速铁路开通后降低出行时间成本,提高了区域可达性。高速铁路对县域经济作用机理示意图如图1所示。

图1 高速铁路对县域经济作用机理示意图Fig.1 Influence mechanism of high speed railway on county economy

高速铁路开通还给县域经济发展带来溢出效应,分为正溢出效应和负溢出效应。正溢出效应包括高速铁路的开通使技术、资本、规模经济等可以从区域中心城市扩散到县级城市,促进县域经济结构升级;同时也有利于形成产业集群,产生集聚效应。由于要素流动是双向的,高速铁路对于区域发展还会产生负溢出效应,也称虹吸效应。在宝兰高速铁路沿线,一些县级城市的生产要素,避免不了被相对较发达的城市所吸引,如果城市的流出要素大于流入要素就会抑制城市经济的发展;此外,由于高速铁路开通后可达性的提高,许多高科技产业会转移到发展更好的城市,这会影响县域经济结构的升级,县域人才也会因交通情况的改善而流出,从而对县域经济发展产生不利影响。因此,高速铁路对于县域经济的影响,关键在于正溢出效应和负溢出效应哪个作用更强。

高速铁路的开通还会带来区域一体化效应和同城化效应[14]。高速铁路缩短时空距离,城市间的人流、物流、信息流和商务流等逐渐突破行政区域界限,并且高速铁路优化了资源的配置空间,在区域范围内形成一个产业结构更合理的“城市”,并推动产业、就业、人口在空间结构上的重整。

2 宝兰高速铁路开通对甘肃省沿线县域可达性影响的实证研究

可达性是指一个城市到其他城市进行活动的方便程度。结合文献[15],选用最短时间距离、加权平均旅行时间、经济潜力模型来研究县域可达性,通过有无比较分析的方法,探究宝兰高速铁路的开通对于沿线城市可达性的影响。

2.1 最短时间距离

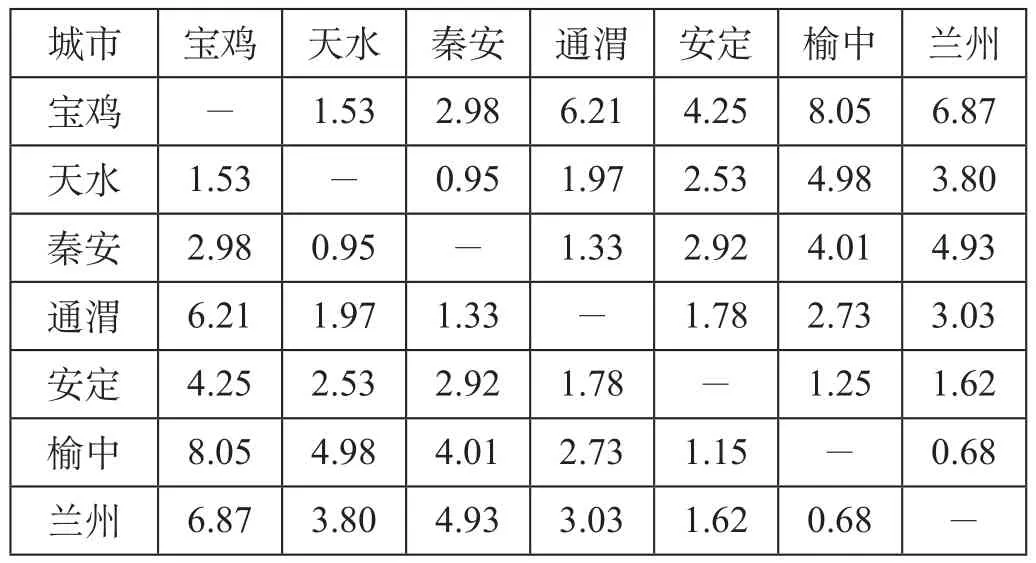

城市之间的最短时间距离是指从该城市到其他城市的最短旅行时间。通过铁路12306系统查询,选择最短时间值作为最短时间距离,查询时间为2021年4月。没有开通铁路的城市,通过比较汽车直达时间和先通过汽车到达邻近的铁路车站加上列车运行时间之和(换乘时间取值0.5 h),选择两值中较小者为两城市的最短时间距离。宝兰高速铁路开通前沿线城市间的最短时间距离如表1所示。宝兰高速铁路开通后沿线城市间的最短时间距离如表2所示。由表1、表2可知,天水到宝鸡最短时间距离由宝兰高速铁路开通前的1.53 h变为开通后的0.76 h,形成1小时经济圈,促进了关中—天水经济区的发展和内部产业联系。各城市(县级市)间的时间距离也显著减少,这表明宝兰高速铁路开通后极大提高了沿线县级城市的可达性,促进了区域一体化发展。

表1 宝兰高速铁路开通前沿线城市间的最短时间距离 hTab.1 Minimum-time-distance between cities along the Baoji-Lanzhou High Speed Railway before its opening

表2 宝兰高速铁路开通后沿线城市间的最短时间距离 hTab.2 Minimum-time-distance between cities along the Baoji-Lanzhou High Speed Railway after its opening

2.2 加权平均旅行时间与经济潜力模型

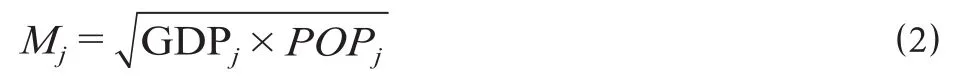

加权平均旅行时间是指某一区域到各经济中心的时间测度,指标得分越低,则该区域的可达性越高,具体公式如下。

式中:Li为城市i的加权平均旅行时间,h;Tij为所选城市i到经济中心j所用的最短旅行时间,h;Mj为经济中心j的经济实力,表示城市j对周围地区的吸引力。

式中:GDPj为经济中心j的GDP生产总值;POPj为经济中心常住人口数。

经济潜力模型源于引力模型,与城市的区位相关,其分值越高,说明该城市的可达性越高,具体公式如下。

式中:Pi为城市i的经济潜力,Dij为城市i到经济中心j需要消耗的时间,选取最短时间距离,即Dij=Tij,h;α为距离摩擦系数,一般取值为1。

宝兰高速铁路对可达性的影响还可以用加权平均旅行时间和经济潜力模型表示。宝兰高速铁路开通前后沿线城市加权平均旅行时间的变化如表3所示。宝兰高速铁路开通前后沿线城市经济潜力的变化如表4所示。从表3、表4中可以看出,宝兰高速铁路的开通,使得沿线各城市的加权平均旅行时间平均减少69.68%;使沿线各城市的经济潜力平均扩大了2.96倍,显著地提高了各沿线城市的可达性,促进了西北地区资源和要素的流动,带动了甘肃省沿线县域经济的发展。

表3 宝兰高速铁路开通前后沿线城市加权平均旅行时间的变化Tab.3 Changes in weighted mean travel time of cities along the Baoji-Lanzhou High Speed Railway before and after its opening

表4 宝兰高速铁路开通前后沿线城市经济潜力的变化Tab.4 Changes in economic potential of cities along the Baoji-Lanzhou High Speed Railway before and after its opening

3 宝兰高速铁路开通对甘肃省沿线县域经济发展影响的实证研究

双重差分模型(Difference-in-Difference,DID)通常在计量经济学中用来评价公共政策或项目的实施效果,通过对研究对象在政策实施前后的发展差异进行有效控制,从而将政策影响的效果真正分离出来。使用DID模型应该满足2个前提,一是必须使用至少2年的面板数据。二是在政策实施之前,处理组和控制组应当具有相同的发展趋势,即满足平行性假设。

宝兰高速铁路的开通,可以看作是对区域实施的一项新政策,将宝兰高速铁路沿线县级城市秦州区、麦积区、秦安县、通渭县、安定区、榆中县作为处理组,将邻近县区级城市清水县、甘谷县、武山县、陇西县、渭源县、会宁县作为控制组,建立计量模型如下。地区生产总值、三大产业生产总值、财政支出和固定资产投资相关数据来源于2014—2020年《甘肃发展年鉴》。

式中:Yit为被解释变量GDP增长率,表示县域经济在高速铁路开通前后的发展水平;t为第t年;du为地区虚拟变量,表示地区效应,宝兰高速铁路沿线城市取值为1,其他城市取值为0;dt为时间虚拟变量,表示时间效应,宝兰高速铁路开通前,即2017年之前取值为0,开通后,即2018年及以后,取值为1;du · dt为交叉项,表示高速铁路效应,是核心变量;Xit为控制变量,选取固定资产投资和地方财政支出作为控制变量;εit为随机扰动项。

首先对县城GDP进行平行趋势检验。处理组和控制组的GDP增长趋势平行性检验如图2所示。宝兰高速铁路开通前,即2017年之前,两组的GDP增长趋势符合平行趋势假设,可以使用DID模型。2017年之后,处理组的平均GDP增速明显高于控制组,由此可以得出宝兰高速铁路的开通,对于沿线县域经济具有促进作用。

图2 处理组和控制组的GDP增长趋势平行性检验Fig.2 Parallel test of GDP growth trend

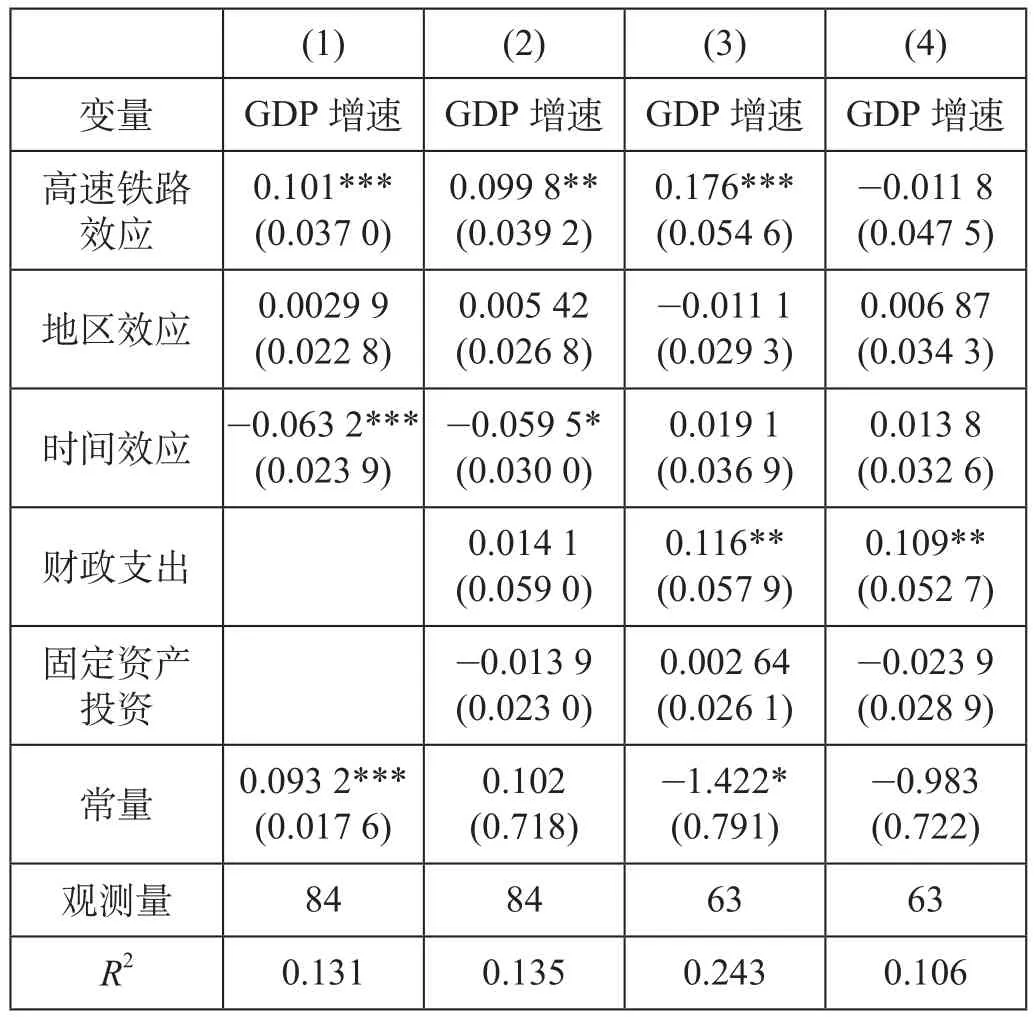

构建双重差分模型并进行回归。宝兰高速铁路沿线县域地区生产总值回归结果如表5所示。其中模型 ⑴ 和 ⑵ 分别是没有添加控制变量和添加控制变量后的回归结果。其中模型 ⑴ 中高速铁路效应的系数为0.101,且在1%水平上显著,表明宝兰高速铁路经过的县区级城市GDP的增长速度相比于没有开通高速铁路的县区级城市高10.1%;地区效应的回归系数为0.002 99,并不显著,表明处理组和控制组的GDP增长速度在高速铁路开通前并没有显著的差异;时间效应的回归系数为-0.063 2,并且在1%水平上显著,表明时间变量对于GDP增速的影响为负值,这与我国实际GDP增长速度放缓的趋势是一致的。加入控制变量后,模型 ⑵ 的高速铁路效应回归系数仍然显著。结果表明宝兰高速铁路的开通加快了甘肃省沿线县域GDP的增长。这是因为高速铁路的开通使得技术、资本等从经济较发达地区沿高速铁路向周围县域辐射扩散,从而带动区域经济发展。模型 ⑶ 和 ⑷ 分别是将秦安县、通渭县、榆中县作为处理组和将麦积区、秦城区、安定区作为处理组建立的双重差分模型。从回归结果看,县级城市高速铁路效应的系数为0.176且在1%水平上显著,这个结果大于将所有沿线城市作为处理组时的系数,而区级城市的回归系数不显著,这说明宝兰高速铁路的开通对于沿线县级城市经济的影响远大于对于区级城市的影响。

表5 宝兰高速铁路沿线县域地区生产总值回归结果Tab.5 Regression results of regional GDP

西北地区经济发展水平并不高,中心城市对生产要素吸引力不强,高速铁路的开通对于中心城市而言,扩散效应高于虹吸效应,难以形成较大的增长极,因此宝兰高速铁路开通带动了沿线县域经济的发展。

4 宝兰高速铁路开通对甘肃省沿线县域产业结构影响的实证研究

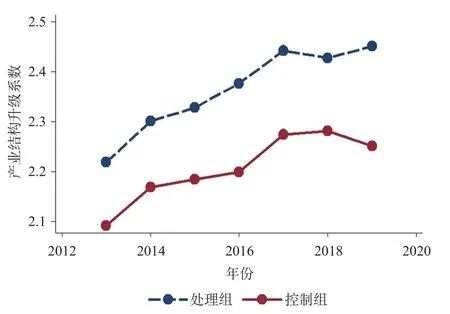

构建双重差分模型探究宝兰高速铁路对沿线县域产业结构的影响,选取产业结构升级指数作为衡量地区产业结构的指标,如公式 ⑸ 所示。

式中:Y为产业结构升级指数;qa为第a产业的产值占GDP的比重,产业结构水平越高,产业结构升级指数数值越大,反之越小。

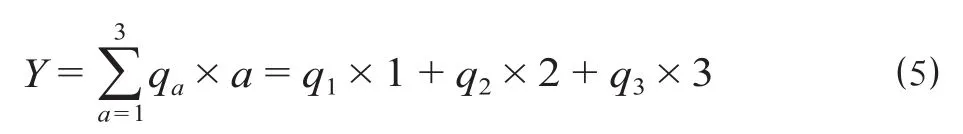

首先进行平行趋势检验。产业结构升级趋势平行性检验如图3所示。处理组和控制组在2018年之前的产业结构升级指数符合平行趋势,因此可以构建双重差分模型。

图3 产业结构升级趋势平行性检验Fig.3 Parallel test of industrial structure upgrading trend

构建双重差分模型并进行回归。产业结构升级回归结果如表6所示。其中,模型 ⑸ 是以产业结构升级指数为因变量,对高速铁路效应、时间效应、地区效应进行回归,结果显示,高速铁路效应的系数只有0.023 7,且不显著,表明宝兰高速铁路的开通没有显著促进产业结构升级。这是因为宝兰高速铁路沿线城市经济发展速度较慢,虽然高速铁路能够促进人才、技术的流动,但是沿线地区的经济体量过小,对吸收要素的整合能力明显不足,难以促进产业升级,并且高速铁路开通对于产业结构升级的影响具有滞后性。

表6 产业结构升级回归结果Tab.6 Regression results of industrial structure upgrading

模型 ⑹ 和 ⑺ 分别是以第三产业占比和第二产业占比为因变量,对高速铁路效应、时间效应和地区效应进行回归,结果显示,高速铁路效应系数分别为-0.004 62和0.032 9。由此可见在产业结构升级方面,宝兰高速铁路的开通对于第二产业的影响大于第三产业。分析其原因为沿线县域的产业结构较落后,县域经济对于传统行业的依赖性强,尚未到达第三产业快速发展的阶段。

模型(8)和(9)分别是以宝兰高速铁路沿线县级城市秦安县、通渭县、榆中县为控制组和区级城市麦积区、秦州区、安定区为处理组进行的模型构建。结果显示,高速铁路效应对于县级城市的平均影响系数远大于对于区级城市的平均影响系数,这表明宝兰高速铁路的开通对于县级城市的影响大于对于区级城市的影响。这是由于秦州区等都属于市区,经济发展较好,产业结构较为合理,相对于县级城市已达到一个相对稳定的阶段,而沿线县级城市经济发展缓慢,产业结构落后,发展空间更大,更易受影响。

5 稳健性检验

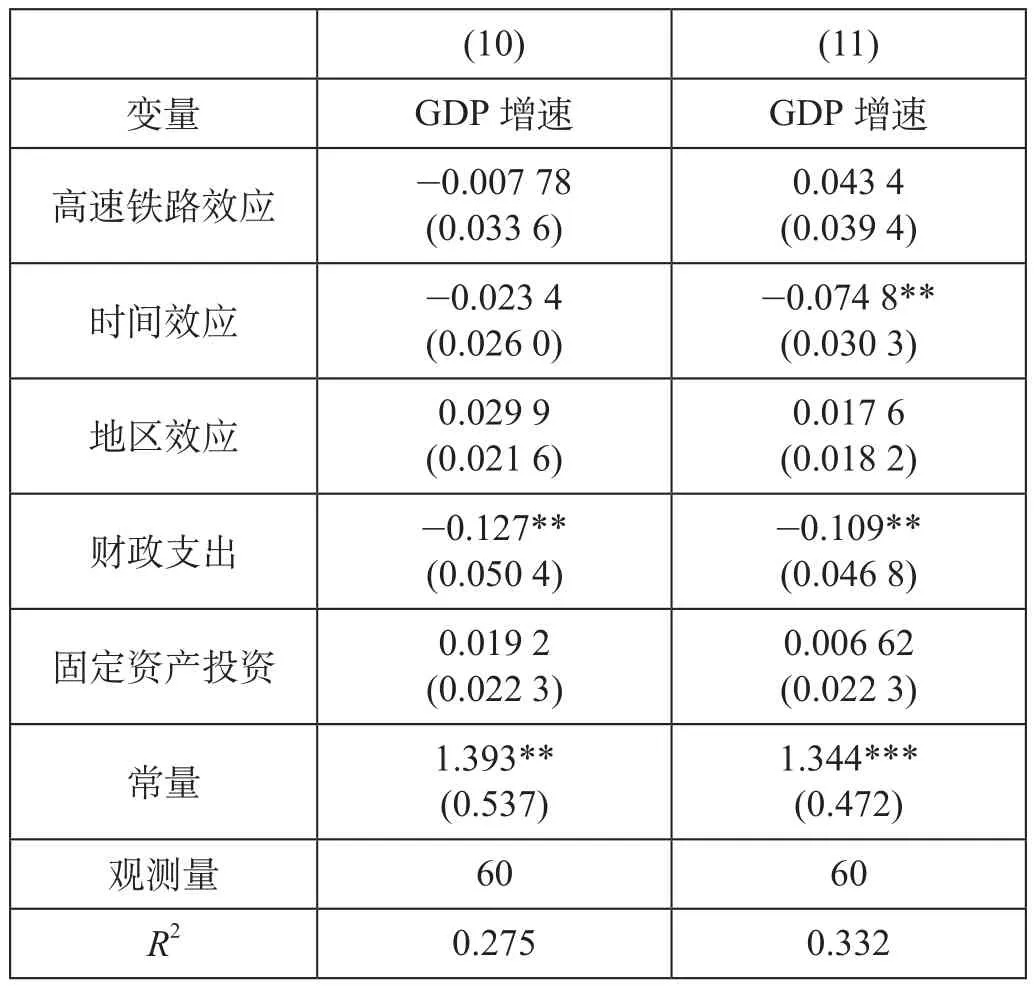

通过反事实检验法对结论进行稳健性检验。假设宝兰高速铁路是在2015年或2016年开通,对高速铁路效应进行回归,如果结果不显著,这说明沿线城市在2018—2019年GDP的快速增加是由宝兰高速铁路开通引起的,如果显著,则说明经济的快速增长是由于其他因素引起的,并非是宝兰高速铁路开通引起的。稳健性检验回归结果如表7所示。结果表明,无论是假设2015年还是2016年开通高速铁路,高速铁路效应的系数始终不显著,即通过了稳健性检验。这表明宝兰高速铁路开通促进了甘肃省沿线城市县域经济发展这一结论是可靠的。

表7 稳健性检验回归结果Tab.7 Regression results of robustness test

6 研究结论

通过选取2013—2020年间甘肃省宝兰高速铁路沿线的6个县区级城市的面板数据,从县域可达性、经济发展状况和产业结构调整升级3个方面,探究宝兰高速铁路对于甘肃省沿线县域经济的影响。得到的结论有:第一,通过有无高速铁路前后对比分析,发现宝兰高速铁路开通前后沿线城市加权平均旅行时间均缩短,平均下降了69.68%,经济潜力则显著提升,开通后沿线城市的经济潜力平均为开通前的2.96倍,据此得出宝兰高速铁路的开通极大地提升了甘肃省沿线城市的可达性;第二,通过构建DID双重差分模型,以地区GDP增速为被解释变量进行回归,宝兰高速铁路开通使沿线县域经济增长速率增加了10%,并且对于县级城市的影响大于对于区级城市的影响;第三,通过构建DID双重差分模型,以产业结构升级指数为被解释变量进行回归,发现宝兰高速铁路并未给沿线县域产业结构带来显著影响,但对于第二产业的影响大于第三产业,对于县级城市的影响大于区级城市。