先进行人腿型试验中各部位损伤敏感性研究*

2022-10-25王鹏翔柳惠君李月明芦连商恩义

王鹏翔 柳惠君 李月明 芦连 商恩义

(吉利汽车研究院(宁波)有限公司,浙江省汽车安全技术研究重点实验室,宁波 315336)

主题词:中国新车评价规程 行人保护 先进行人腿型 上体模块 前端结构

1 前言

为了更好地模拟各种车型与行人碰撞事故中行人下肢的运动和损伤响应,日本汽车研究所(Japan Automobile Research Institute,JARI)和日本汽车制造商协会(Japan Automobile Manufacturers Association,JAMA)开发了先进行人腿型(Advanced Pedestrian Legform Impactor,aPLI)。通过对36 款简化车型与世界范围内正在使用的人体模型进行分析和对标,已证明aPLI 能够较好地体现人体下肢在碰撞过程中的生物力学响应。

为了提升行人保护评价体系的实用性,2021 年版中国新车评价规程(China New Car Assessment Program,C-NCAP)采用aPLI 替代了传统柔性行人腿型(Flexible Pedestrian Legform Impactor,FlexPLI)和交通研究实验室(Transport Research Laboratory,TRL)上腿型,进行行人保护腿部碰撞试验。试验时,用aPLI以40±0.72 km/h的速度按照规定方向撞击保险杠,根据每次获得的腿部弯矩以及膝部韧带伸长量等性能指标进行评分。FlexPLI 质量为13.2 kg,相对FlexPLI,aPLI 在大腿和小腿质量和结构略有变动的情况下,在大腿上方增加了质量为11.8 kg 的上体模块(Simplified Upper Body Part,SUBP),总质量达到24.5 kg,即aPLI 相对FlexPLI 质量增加了约11.3 kg,且集中在腿型上端,导致原有腿型损伤机理无法直接借鉴。为在aPLI 试验评价体系条件下更好地开发车体前端行人保护结构,胡帅帅、杨瑞、陈琳等对FlexPLI、带上体模块的柔性行人腿型(Flexible Pedestrian Legform Impactor with Upper Body Mass,FlexPLIUBM)与aPLI 进行了对比研究,指出了各腿型间质量、质心、结构等的具体差异。其中,杨瑞根据大量试验数据对轿车和SUV的aPLI试验得分情况进行了对比研究,徐福慧等对SUV车灯带结构等对aPLI的影响进行了针对性研究。本文通过某轿车和某SUV不同位置的aPLI 试验,对aPLI 的运动过程及不同运动阶段各部位伤害的敏感性进行探讨,并从缓解腿型敏感程度的角度提出车体前端结构开发思路。

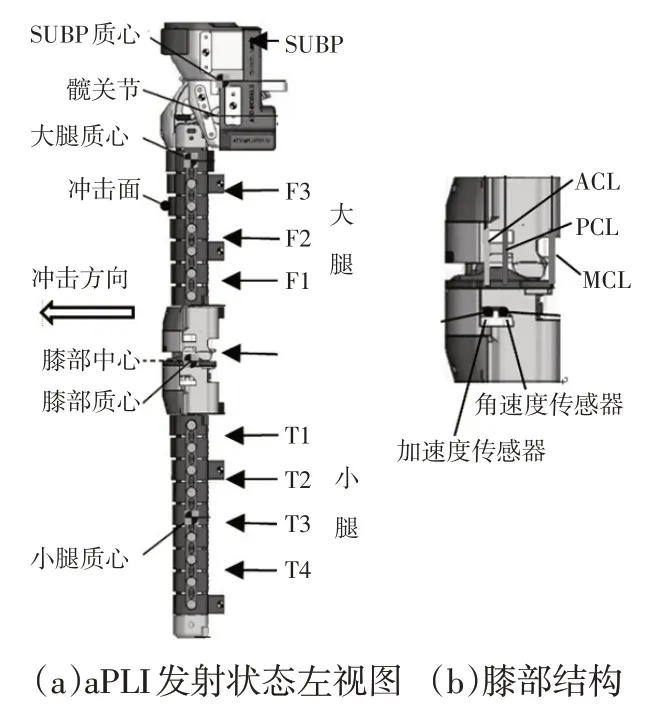

2 aPLI结构

aPLI 结构如图1 所示,由SUBP、大腿、膝部和小腿构成。依据用户手册建立aPLI坐标系:向为腿型发射状态下前视图左右方向,向右为正;向为腿型发射状态下前视图前后方向,向后为正;向为腿型上下方向,向下为正。对于aPLI,在SUBP 质心测量3 个方向的加速度和角速度,在大腿部位测量3个位置的向弯矩,具体位置分别为F1、F2和F3;在膝部质心测量向加速度和角速度,以及前交叉韧带(Anterior Cruciate Ligament,ACL)、后交叉韧带(Posterior Cruciate Ligament,PCL)、内侧副韧带(Medial Collateral Ligament,MCL)位置的韧带伸长量;在小腿部位测量T1、T2、T3 和T4 位置的向弯矩。

图1 aPLI结构

3 aPLI碰撞过程研究

为了研究aPLI 在碰撞中的运动过程,对某轿车H和某款SUV车型E进行aPLI行人碰撞试验。2021年版C-NCAP管理规则附录B中,指定了腿型试验区域网格点标记和编号方法,按照其规定对车辆H和车辆E的保险杠蒙皮进行碰撞区域的划分及编号。鉴于车辆前端与aPLI接触高度及车辆前端正面与前端边缘结构是影响试验结果的关键因素,而车辆纵向中心平面向右平移400 mm 与保险杠区域外轮廓的交线(L+4)位置能够代表正面,同时可规避对称中心的特殊性,车辆纵向中心平面向右平移600 mm 与保险杠区域外轮廓的交线(L+6)位置处在前端边缘,能够代表不规则位置,确定以车辆H L+4位置和车辆E L+4、L+6位置为研究重点,分别用H、E和E表示,进行正式试验。

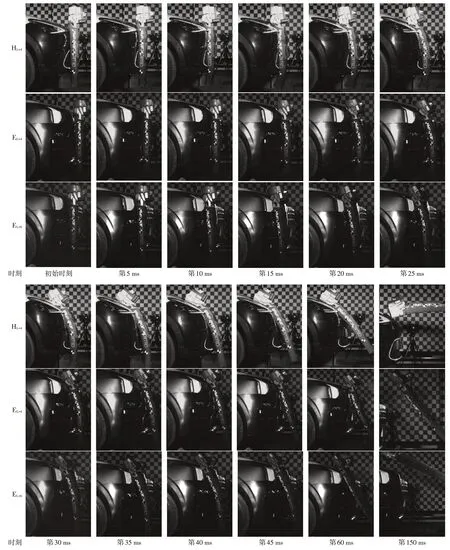

3.1 试验录像截屏分析

3次试验aPLI碰撞过程录像截图如图2所示。

图2 aPLI试验录像截图

H试验中:第5 ms 时,aPLI 处于直立状态;第10 ms 时,aPLI 小腿末端明显向前弯曲,保险杠顶端开始溃缩变形;第15 ms 时,车体前端上沿部位对应F3位置附近,卡在SUBP 下方,且发动机罩前端已发生变形,小腿末端向前弯曲更大;第15~30 ms,SUBP 向前下方倾斜,保险杠顶部区域被压缩变形,小腿被向上跷起;第30~45 ms,SUBP 与大腿产生夹角;第45 ms 后,发动机罩前端等被压缩部分弹性复位,aPLI 被弹离;第150 ms时,aPLI腾空近似水平。

E试验中:第5 ms时,aPLI处于直立状态,保险杠顶端开始溃缩变形;第10 ms 时,aPLI 小腿末端向前弯曲,保险杠顶端溃缩,发动机罩前端被顶起;第15 ms时,保险杠顶端对应髋关节部位,支撑在SUBP 后方偏下位置,小腿末端向前弯曲,但相对H弯曲角度较小;第15~25 ms,SUBP向前下方俯冲,保险杠顶部区域被压缩变形,小腿被向上跷起;第25~35 ms,SUBP 与大腿产生夹角;第35 ms 后,发动机罩前端等被压缩部分弹性复位,aPLI 被弹离;第150 ms 时,aPLI 腾空与水平面夹角约60°。

E试验中:第5 ms 时,aPLI 小腿末端已向前轻微弯曲;第10 ms时,腿型顶部已开始前倾;第15 ms时,腿型开始翻转;第20 ms时,保险杠顶端托在SUBP前方偏下位置并已溃缩,腿型膝部位置弧度增大;第25 ms时,发动机罩前端被压向下,小腿被向上跷起;第30 ms时,SUBP前倾角度增大,与大腿之间夹角减小,保险杠顶部复位,发动机罩前沿被进一步下压;第40 ms后,发动机罩前端等被压缩部分弹性复位,aPLI 被弹离,腿型发生扭转;第150 ms时,aPLI腾空与水平面夹角约30°。

E试验和H试验相比,第25 ms前aPLI姿态比较相似,后续差别较大。

3.2 发动机罩前沿碰撞分析

试验后发动机罩前端如图3 所示:H试验中SUBP 撞击在发动机罩前端顶部,痕迹明显;E试验中SUBP 撞击在发动机罩前沿位置,该处凹陷明显;E试验中发动机罩前端侧沿有接触痕迹,无明显变形。

图3 试验后发动机罩碰撞位置对比

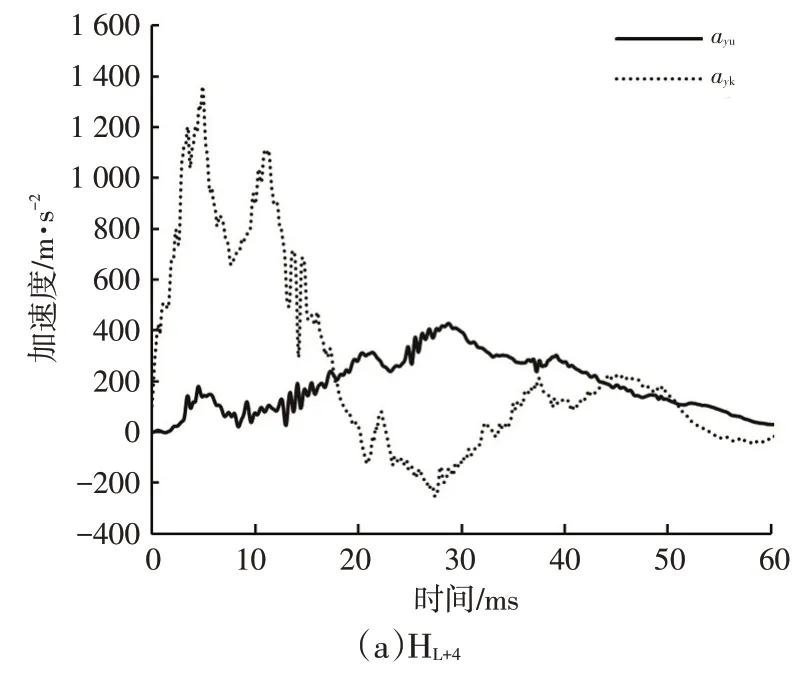

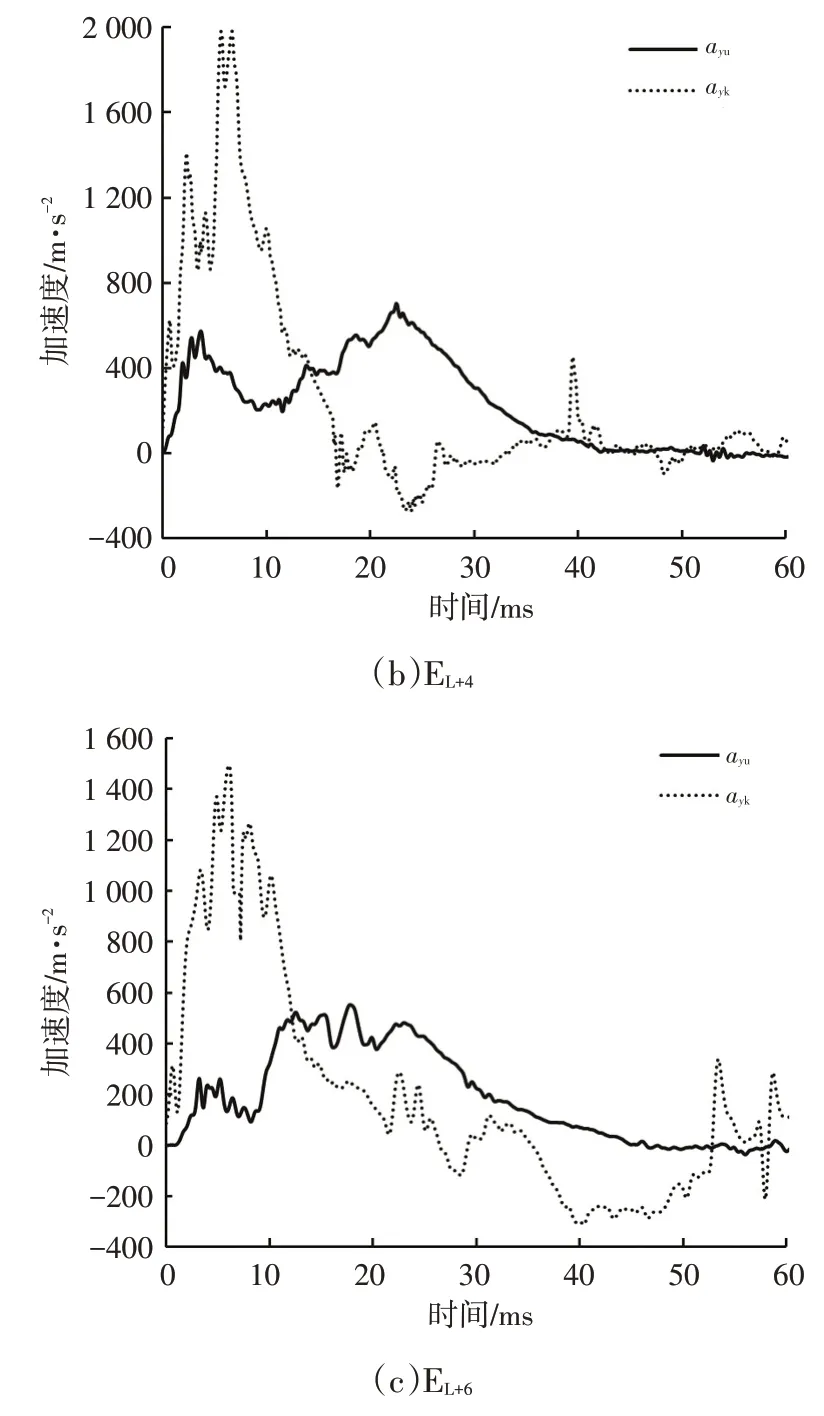

3.3 试验加速度分析

3 次试验SUBP 的向加速度a和膝部的向加速度a对比如图4 所示。图4a 中:a在约第5 ms 时峰值为1 316 m/s,约第11 ms时峰值为1 105 m/s,约第15 ms 时出现撞击过程中的最后一个峰值,约第28 ms时膝部翘起过程中加速度达到-250 m/s;a在约第5 ms时出现第一个峰值165 m/s,约第29 ms时出现最大峰值425 m/s,此后曲线开始下降;约第45 ms后,a和a近似同步。图4b中:a在约第2 ms时峰值为1 363 m/s,约第6 ms时峰值为1 950 m/s,约第11 ms时出现撞击过程中的最后一个峰值,约第24 ms 时,膝部翘起过程中加速度达到-240 m/s;a在约第4 ms 时出现第一个峰值543 m/s,约第22 ms时出现最大峰值686 m/s,此后曲线开始下降;约第39 ms时,a和a趋于同步。图4c中:a在约第6 ms 时峰值为1 494 m/s,在约第8 ms 时峰值为1 264 m/s,在约第10 ms时出现撞击过程中的最后一个峰值,在约第40 ms 时,在膝部翘起过程中加速度达到-312 m/s,此波峰波动持续至约第48 ms;a在约第5 ms时曲线出现第一个峰值226 m/s,约第10~23 ms出现持续波动波峰,最大峰值为226 m/s。E试验与E试验中a与a前25 ms比较接近。

图4 中,a最后一个峰值出现时,a均处于上升起步阶段。a上升是SUBP 已开始前倾碰撞所致,因此,结合膝部碰撞对应区域通常为防撞横梁加吸能块,弹性变形很小,可以确认膝部与碰撞区的脱离是因SUBP开始前倾跷起小腿所致。

图4 SUBP ayu与膝部ayk

3.4 碰撞过程综合分析

综合图2~图4,aPLI 行人保护试验过程可分成3 个阶段:水平撞击、SUBP 俯冲撞击和SUBP 旋转撞击。水平撞击阶段,膝部近似水平撞击保险杠至SUBP前倾小腿开始被跷起,此时a出现最后一个峰值;SUBP 俯冲撞击阶段,aPLI以保险杠上端支撑区域为支点,SUBP向前下方俯冲撞击,小腿被向上跷起,过程中支点区域受压缩变形,俯冲撞击过程至SUBP碰撞区域变形结束为止,结束时刻为a最后波峰时刻;SUBP旋转撞击阶段,SUBP 所接触部位变形完成,SUBP 俯冲受限,其剩余动能使其开始以髋关节为轴旋转,此过程中aPLI 被沿轴向提升,小腿依然被跷起,该过程直至aPLI 弹离。aPLI弹离时刻可以定为a和a趋于同步时刻,或录像确认腿型相对自由可以开始绕轴转动时刻。按此方法划分3次aPLI试验过程如表1所示。

表1 aPLI试验过程划分

4 aPLI各部位伤害敏感性分析

4.1 大腿伤害分析

3 次aPLI 试验中大腿弯矩M如图5 所示。图5中,3 次试验M最大幅值分别出现在第36~45 ms、第26~33 ms和第25~31 ms范围内,主要发生在SUBP旋转撞击阶段,且主要发生在F3位置。

图5 aPLI试验大腿弯矩Mxu

4.2 膝部韧带伤害分析

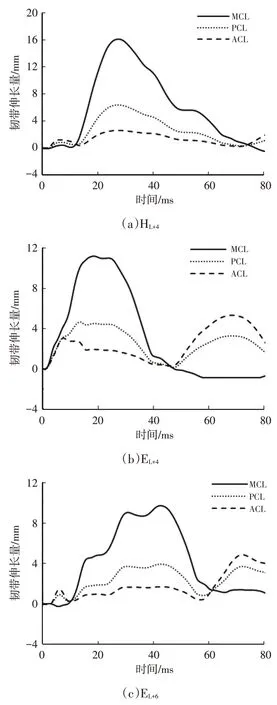

3 次aPLI 试验中膝部韧带伸长量如图6 所示。图6 中,3 次试验中均是MCL 伸长量最大,最大值分别出现在第29 ms、第15~26 ms 范围内和第30~44 ms 范围内。按碰撞阶段划分,H和E均发生在SUBP 俯冲撞击结束前后,而E在SUBP 旋转撞击阶段出现2 个峰值。由图2 可知,相对轿车,SUV 车型保险杠上、下支撑点之间跨度大,对aPLI 的支撑作用更好,试验中韧带伸长量相对较小。由图2~图4 可知,对于同款车不同碰撞位置:水平撞击和SUBP 俯冲撞击阶段,E中发动机罩前沿既发生塑性变形,也发生了弹性变形,保险杠正面对膝部碰撞作用较强,膝部韧带损伤相对较大,E中发动机罩前沿只发生下压弹性变形,对SUBP缓冲作用弱,但膝部韧带损伤偏轻;碰撞后期,E中发动机罩前沿弹性恢复过程中对SUBP 弹开作用明显,弯曲的aPLI 快速复原,E中发动机罩前沿弹性变形复位过程中有明显上挑SUBP、跷起小腿的过程,该过程进一步加重了aPLI 弯曲程度,加重了膝部韧带损伤。

图6 膝部韧带伸长量

4.3 小腿弯矩伤害分析

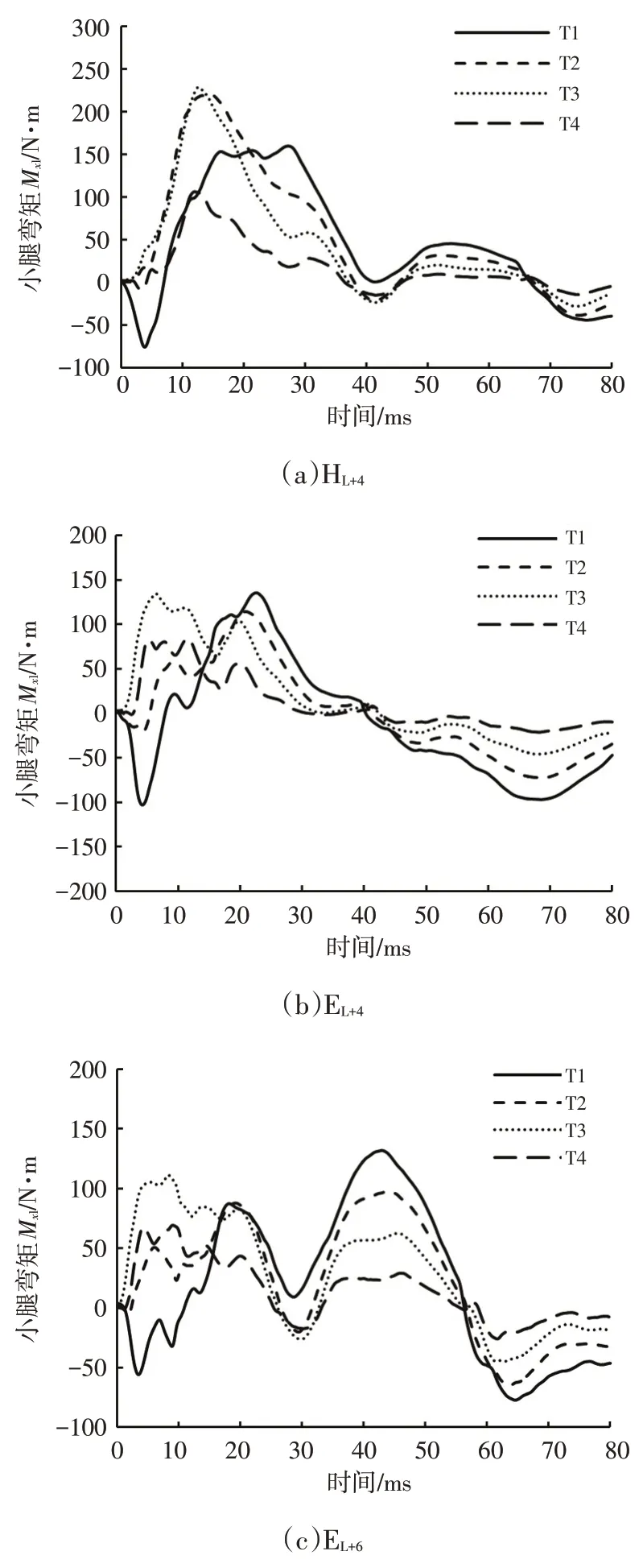

3 次aPLI 试验小腿弯矩M如图7 所示。由图7 可知:H试验中,在约第15 ms时,aPLI小腿T2和T3位置M几乎同时达到最大值226 N·m,在约第29 ms 时,小腿T1 位置M达到最大值151 N·m;E试验中,在约第7 ms时,小腿T3位置M达到峰值135 N·m,并在高位持续至第12 ms,在约第23 ms 时,小腿T1 位置M达到峰值136 N·m;E试验中,在约第6 ms时,aPLI小腿T3位置M达到峰值103 N·m,并在高位持续至第10 ms,在约第44 ms时,小腿T1位置M达到峰值130 N·m。

图7 小腿弯矩Mxl

建立aPLI 加速度a和a与小腿弯矩M间的对应关系如图8所示。H试验中:在水平撞击阶段,小腿T2和T3 位置M与a具有相关性。E试验中:在水平撞击阶段,小腿T3位置M与a具有相关性;在SUBP俯冲撞击阶段,小腿T1位置M与a波峰及a波谷具有相关性。E试验中:在水平撞击阶段,小腿T3位置M与a具有相关性;在SUBP旋转撞击阶段,小腿T1位置M与a波谷具有相关性。

图8 ayk和ayu与小腿弯矩Mxl的关系

5 结果讨论

5.1 车前端基于aPLI各部位伤害敏感性的设计思路

按照依据a、a和录像信息,碰撞过程可分成3 个阶段,大腿最大M最可能发生在F3处,发生在第3阶段SUBP绕髋关节转动通过大腿跷起小腿过程中。韧带最大伸长量发生在MCL处,发生在第2阶段支点压缩变形小腿跷起过程中或第3 阶段小腿跷起过程中。小腿最大M可能发生在第1 阶段,在与保险杠下支撑最接近位置,也可能发生在第3 阶段,在T1 处,小腿被跷起过程中,此时,小腿M最大值产生时刻与膝部韧带伸长量最大值产生时刻基本相同。

因此,可以确认水平撞击阶段被吸收能量越多、保险杠顶端及发动机罩结构对SUBP 的俯冲及旋转限制越强,aPLI整体伤害将越小。

当前,车辆前端基于行人保护碰撞支撑路径通常有上、中、下3 条,上部路径是发动机罩及保险杠顶部结构,中部路径是前防撞梁及吸能块,下部路径是蒙皮格栅的下部支撑结构。上部支撑结构位置应尽可能高,且规避对大腿区域直接产生近似水平支撑作用,下部支撑应尽可能低,即尽可能增大对腿型的支撑范围并规避对大腿的剪切支撑。3条支撑结构强度应略高,且有一定变形区,即在水平撞击过程中尽可能更多地吸收aPLI动能。相对而言,上部支撑结构保险杠顶端强度要偏弱,在SUBP 俯冲撞击过程中通过溃缩变形吸收SUBP动能,同时增大与SUBP的接触面积,加强对SUBP俯冲与旋转的限制。对于发动机罩前沿,在结构设计上应考虑对SUBP 俯冲和旋转的限制及恢复弹性变形过程中对SUBP的加速弹离。另外,可尝试对下部支撑路径进行弹性变形结构设计,以便在小腿被跷起时,弹性变形快速复位助推小腿加速离开,缓解SUBP跷起小腿过程中对大腿、膝部和小腿带来的伤害。

5.2 aPLI结构的合理性分析

相对于FlexPLI,aPLI 增加了SUBP 来模拟人体上肢,提升了生物逼真性,提高了测试数据的准确性和全面性,但在碰撞过程中存在SUBP以髋关节为轴相对大腿旋转过程,且评价腿型伤害的关键数据最大值往往发生在此阶段,而该旋转过程能否准确模拟人体下肢在侧面碰撞过程中的生物力学特性有待商榷。

6 结束语

本文通过将aPLI 的运动过程分为3 个阶段进行研究,指出了大腿最大弯矩、韧带最大伸长量、小腿最大弯矩可能产生的阶段。并提出,基于aPLI 的车辆前端结构设计应以碰撞前期尽可能吸收aPLI 动能,碰撞后期尽可能缓解小腿跷起程度为目标。