江州义门陈“异流同源”考

2022-10-24陈凌

陈 凌

(江西师范大学文学院,江西南昌 330022)

天下陈氏出义门,其义门即江州义门,或称德安义门,亦称江右义门。

江州义门陈,古之浔阳县蒲塘场太平乡常乐里永清村,即今之江西省德安县车桥镇义门陈村,处于德安县城西北四十多公里深山之中。德安陈氏肇始于唐玄宗李隆基时期,御赐“义门”于唐僖宗李儇时期,兴盛于南唐烈宗李昇时期,繁荣于宋太宗赵光义至宋仁宗赵恒时期。从立庄到析庄,江州陈氏历经332年19代同堂共产,析庄时人数达到3900余人,可谓中国家族史之奇迹。

义门陈人多公认,德安陈氏建庄于唐玄宗开元十九年,始祖多追崇陈旺。然而,义门陈伯宣声名赫赫,亦被不少陈氏推为始祖显祖,何也?

根据义门家谱记载,陈伯宣为陈旺祖父[1][2](P160)。然而,此说经不起推敲。陈旺于唐玄宗开元十九年(731)到德安开庄,各地宗谱几无异议;而为附会“伯宣孙旺”之说,该说便议定陈伯宣“生于唐高宗龙朔元年辛酉六月(661)”[2](P416)。不幸的是,史载陈伯宣四世祖陈京殁于唐顺宗永贞元年(805)[3],那么陈京主要生活在唐玄宗天宝年到唐顺宗永贞年间,即742—805年。如此一来,陈京反而生在六世孙陈旺之后若干年,岂不成了天大的笑话?

根究其因,正如《义门家范十二则》第九条所言“江州一族异流同源”[2](P278)。该家范是不是唐代陈崇所立,不重要,重要的是该论指点迷津,为我们道出了德安义门的伦理“真相”,也为各地义门陈宗谱提供了打开疑团的钥匙。

根据目前所发表的论文和出版的专著看,笔力都在集中探讨江州义门陈的文化底蕴和家族精神,如许怀林《陈氏家族的瓦解与“义门”的影响》[4]、黄宝权《论江州“义门陈”家族文化的特征》[5]、陈煜斓《家训族约的价值取向与社会效应》[6]、张劲松《陈崇与东佳书堂》[7]、陈凌《东佳书堂考》[8],或探讨江州义门陈分庄的缘由,如陈世林《家国情怀与江州义门陈氏之聚散》[9]《宋仁宗敕令义门陈析烟之管见》[10]、李明明《江州义门陈氏宗族裂变考辨》[11]。这些讨论绝大多数基于一个事实,即相信江州义门陈“世代共产”“千人合爨”“百犬同槽”的神话传说,更相信江州义门陈既同源亦同流。然而事实如何,陈月海《义门陈文史考》[12]及陈月海、陈刚《义门陈文史续考》[13],引用大量的第一手宗谱史料相互印证:江州义门陈并非一脉相承。

本文在此基础上试着从几个方面论证,江州义门陈号称十五代同堂,实则“异流同源”。

一、义门陈始居地

义门陈故址,人们常说的是德安,家谱多记载江州,少数提到德化,还常涉及义门铺。江州、德安和德化到底在何处,三处地名到底是什么关系?义门铺又究竟在何处?对于这些地名,义门陈家谱语焉不详,不甚了了。

江州即今之九江,“虞夏商周,故荆扬二州之境;春秋为吴楚地,战国属楚,秦为九江郡;汉初属淮南国,寻分属豫章郡,又分属庐江郡,三国吴属武昌郡;晋为庐江武昌豫章三郡地,后置浔阳郡,属江州。”[14]

江州之名始于西汉,“元康元年(前65年),割扬州之豫章、鄱阳、庐陵、临川、南康、建安、晋安,荆州之武昌、桂阳、安成,合十郡,因江水之名而立江州。永兴元年(153),分庐江之浔阳、武昌之柴桑三县置浔阳郡,属江州。”[14]

陈氏义门肇始于唐末,根据唐代行政区划,“初改为江州,领浔阳、都昌、彭泽三县,属江南道。天宝初(742),改浔阳郡;乾元初(758),复为江州。”[14]

在各朝代,九江地名不一,然“皆不嫌于互名”,或江州或九江或浔阳或柴桑。最初浔阳和柴桑原非一地之名,是分属两个不同行政区的基层单位。不过,随着时代的更替,便渐渐成了九江之代称。纵观历朝历代行政区划,江州是九江既古朴又确切的名字。自唐初开始,江州几乎一直是九江的名称,故而义门陈氏称之江州义门较为妥帖。

德安县古为历陵县,属豫章郡;五代十国之吴国顺义七年(927),才立为德安县。而德化县古属浔阳县,属庐江郡,后属江州,至南唐为奉化军节度,于是改为德化县。由此观之,德安立县在前而德化置县于后,然而都在唐末陈氏御赐“义门”之后。因此,当时义门陈既不可能名之德安义门,也不会称之德化义门,称之江州义门或江右义门理所当然。

德安义门之说当始自北宋,因为北宋是义门陈最繁荣的鼎盛时期。自唐僖宗中和四年(884)义门肇立至宋仁宗嘉祐七年(1062)析庄,在这178年时间里,义门陈氏主体都在德安,即浔阳县蒲塘场太平乡常乐里永清村。

蒲塘场为德安古名,“武德八年(625)又以历陵之故址立为蒲塘驿,隶楚城县。”“贞元中(785—804)刺史韦沅以去县遥远,权割三乡为两税场,因蒲塘之名而曰蒲塘场。寻废,至咸通五年(864)刺史李章到郡,百姓称便复置焉。”[14]这些文献记载证明,义门陈开山祖陈旺公元731年到德安开庄,其时德安无“德安”之名而有“蒲塘”之称,而且当时百姓一直习惯于这样的称呼。

所谓义门,不是哪个家族自封的,而是由帝王御赐的。古代帝王封赐义门并非随意之举,根据考证帝王御赐“义门”之条件[15]:首先得孝义传家,忠孝两全;其次数代聚居共产,特别是同源异流聚集,甚至异姓杂居;再次非书香门第,即官宦望族。

江州陈氏是江南大姓,与这些条件基本相符:(1)义门陈氏最令人瞩目的便是忠孝节义,义门家法三十三条可见一斑;(2)其时陈氏同为陈叔明之源而异于陈兼陈旺二支流派,其中甚至还有陈叔明其他兄弟之子嗣[13](P81),同源异流,数代共产;(3)当时陈氏虽早已不是官宦人家,却在公元880年前后创立了中国第一家书院——东佳书堂,一个数代耕读人家如此重视子弟教育,算得上书香门第。由此观之,皇帝御封“义门”合情合理。所谓义门始居地,顾名思义,就是最早得义门封赐的地方,那无疑就是今之德安县义门陈村。

《九江府复勘申文》[12](P182)云:“(德化)彼时族属已众,行义以闻,故山铺因以得名。”“彼时”是陈伯宣未徙德安之时,而“彼时”陈氏还未得“义门”御赐,那么何以借“义门”之名而称山名铺。既然如此,德化县就不是义门始居地,而是义门显祖陈伯宣的江州始居地。“义门铺在(九江)城南六十里。”“义门山在(九江)府城西六十里,与株岭高良二山相接,义门陈氏居其下,故名。”[14]由此可见,义门铺和义门山都在曾经的德化而今的九江,即陈伯宣始居地。“义门陈氏居其下”,当指陈氏得封“义门”之后迁居于此,多为陈伯宣后人。

陈伯宣自闽而来,首居庐山圣治峰下龙潭窝,因潮湿阴冷而迁居太平宫,即德化县甘泉乡泉水垅,而后又迁到德化县白鹤乡齐集里(又称“儒教里”),最后因避乱率族徙德安,与陈旺后人合族而居。德化县(今九江县及瑞昌市一部分)应该是陈伯宣的始居地,是他入德安前的主要活动范围。

陈旺与陈伯宣究竟什么关系,后代子嗣不得而知,但各自都知道自己祖籍何处。在德化陈伯宣生有太平宫齐集里,死后既有墓也有祠;在德化至今还有崇冈之地与陈崇门之石碑[12](P145),证明德化县曾是陈伯宣之仲子陈崇的始居地:这些都是因为陈伯宣后人不忘祖恩之故。此外,义门陈氏后裔若为陈伯宣一支,则既称自己是德安人,也时不时自称作德化人,如陈延赏在进士名录中就填作德化人;若后裔为陈旺一支则只称德安人,可见当时人都自知虽同为义门而异流同源。

二、各争各的祖

义门陈氏各地宗谱,乱得最离谱的是陈旺与伯宣的关系。根据各地宗谱[1-2],义门世系自伯宣(字阔)起,阔生檀,檀生旺,旺生机,机生感,感生蓝,蓝生青,青生六子伉侍仲俛伟伸,仲生崇,崇生衮。这是明代嘉靖甲寅联修宗谱的结果,也是在义门之争中德安与德化(德化即今之九江和瑞昌)相互妥协的结果。

明代为表扬而访查江州义门遗址,当时德安德化二县为此各具申文力争。德安打的是陈旺开庄之牌,而德化强调的是“义门”之名牌,诸如齐集里、义门山、义门铺。九江府最终表扬的是德化义门铺,其理由[12](P182):(1)德安义门村“不当驿路”,而德化义门铺“则道驿路”;(2)德安“无子孙生员在学,祠之则典守无人”,而德化属义门“始居之地”,且“子孙犹在”。

九江府两点理由,第一点没有问题,第二点只说对了一半。当时“无子孙生员在学”,应该是事实,而“祠之则典守无人”则是托词,难道老百姓就不能典守祖祠吗。德化“子孙犹在”,难道德安就没有子孙吗,要不然何来德安德化义门之争呢。德化是不是义门始居之地,上文已经论及,这里不再赘述。

德安德化二县之争,实质是两地义门陈姓之争。九江府义门陈姓不止德安德化二县,为何只有这两县相争,就因为这两县分别是陈旺和陈伯宣之始居地。二县义门人表面争的是义门始祖,实则争的是陈氏派系荣耀。当时他们都知道自己的始祖是谁,而且也都明白二祖虽同为义门却并非一脉相承。若他们都认为旺阔二祖是一脉相承的直系血缘关系,那么表祖扬孙都是光宗耀祖,表扬这个祖宗与表扬那个祖宗有何区别呢。

根据家谱记载,唐玄宗开元十九年(731),陈旺至德安县太平乡常乐里永清村开庄,数代单传至陈青才生有六子,于是人丁始昌。许怀林[12](P21)指出:“在一般情况下,世次混乱是与无名人显事相联系的,正是家族衰弱的反映。”无论史料还是族谱,唐代陈旺一支始终没有记载什么突出事迹,可见是世代平民百姓;又因数代单传,家族呈式微之态,自然也没有什么族谱记载之类。

根据《庐山志》记载[16],陈伯宣生于唐穆宗、敬宗之间(821—825),曾两次因避祸而背井离乡。第一次是少年随父亲陈镶因避仇家而远走泉州仙游,数年后随马总游庐山而定居圣治峰阴之龙潭窝,“尝以居地阴脉有余阳脉不足”而数次迁居,一卜太平宫,即义门山泉水垅(今九江市庐山区),再迁德化县白鹤乡齐集里(今九江县狮子乡牌楼村)。第二次因避战乱于乾符四年(877)率族迁之蒲塘场太平乡长乐里永清村(今之江西省德安县车桥镇义门陈村),江州义门从此繁荣昌盛。[8](P123)

陈伯宣率族与陈旺后人“合族同处”,子孙如是聚族三百余年可谓久矣,然而他们异流同源之血脉一清二楚。正因为这一聚,唐僖宗中和四年(884)才首得旌表,从此江州陈氏始有“义门”之称。因为唐末政局动荡,陈伯宣这一支在德安定居下来。在御赐“义门”之后,为了这一御封之名,异流同源的两支也不能不聚族而居。然而,其中应该有一部分人在政局稍稳之后,不断回到了原籍德化县,因此那里才有一些地名冠以“义门”之名。

正因为这一“合族同处”,当谱牒散落焚毁之后,人们渐渐不明就里而错将两支合一。

三、各祭各的祖

1.五祖祠

今之德安五祖祠,建之北宋五祖受封之时,重修于明代甲寅年间。

五祖即陈旺直系五代,旺机感兰青。这一支一直独子单传,世代务农,《宋史》等史传不见记载,就连其直系孙辈陈泰《回义门累朝事迹状》[12](P138)都没有提及。直到北宋1001年,胡旦亲过义门陈,循家谱阅家法究根源而作《义门碑记》,陈旺一支才出现在文字之中。令人可惜的是,该碑记没载入史册,只在民间流落,历经时代磨洗,早已面目全非。

德安义门陈氏五祖是唐代人却在宋代受封,受封之时为宋仁宗天圣元年(1023)。义门陈氏昌盛已久,陈氏五祖怎么到这时才受皇帝重视?皇帝自然看不见贫民百姓,更何况是两百多年前的草民。唐代五祖之所以此时受封,当为后代子孙的奏请求封。义门陈氏十余代同堂,历经十四位家长:陈青、陈伉、陈崇、陈让、陈衮、陈昉、陈鸿、陈兢、陈肱、陈逵、陈袭、陈旭、陈蕴、陈泰。江州陈氏受封“义门”之时,虽是陈伉当家长,但功劳全在陈伯宣。自此之后,从陈崇到陈袭九任家长,皆出于陈伯宣一族。然而,陈旭当选之后,连续三任都是陈旺一族。

《宋赠义门陈氏始祖五世公爵敕》[12](P147)云:“褒崇虽吝于先朝,显扬宜彰于当代。”事实并非如此,首先陈旺一支是平民百姓,在唐代无显事可表;其次义门受封功在伯宣一支,当权者文化人一直是陈伯宣一支,因此陈旺一支五祖难以上达天听。在陈旺后裔陈旭当选家长之后,情况就不一样了。为了光耀陈旺这一支祖宗,他们自然极力为自家直系五祖请求御封,这是理所当然的事情。这也就是说,宋代五祖受封之日,正值陈旺一族回任家长之时。因此,此时在《义门碑记》中出现陈旺一支的相关文字记载也就不足为怪了。

德安义门陈,不仅今存五祖祠,而且曾经专门立过旺公祠,今存遗址。

2.陈伯宣

从陈伯宣这一支看,他们祖孙数代对义门陈功莫大焉,而在德安义门怎么反而没有建祠祭祀,特别是陈伯宣——众谱公认的义门陈显祖。即使按照义门联宗谱世次,宋仁宗追美义门陈氏先人,也不至于偏偏上不及陈伯宣而下漏之陈崇。唯一的解释,就是陈伯宣和陈崇与之五祖并非直系一脉,陈旭等求封之时根本没有提到他们。陈旭求封五祖之史实,反而从侧面证明了异流同源,即陈伯宣并非陈旭之直系祖先,如若不然无法得到合理的解释。

陈伯宣不仅没有祠堂祭祀,就连坟墓都迁往旧地德化,在德化立祠祭祀(祠今已毁)。据家谱记载,陈伯宣[1]“卒葬东佳书院旁”,后“迁葬瑞昌金城乡白石渡北岭村乡球墩”。陈伯宣既然逝之德安葬于德安,后来又为何迁葬瑞昌金城乡?此无他,是因为叶落归根,是其后裔将其归葬到了始居地。该迁葬本身,既反映了其后代子孙后来又回到了故地,也能证实陈伯宣与陈旺本来就不是陈氏同一支系传承下来的。更深入一层考究,我们可以推断当时江州义门内部亲疏之分非常清楚,“异流同源”由此可见一斑。

陈伯宣墓迁至瑞昌金城乡,大致是其后人陆续回到始居地之后的事情。2008年因为国家征地,其墓再迁至瑞昌市夏畈镇三眼桥。当德安义门破败之后,陈伯宣后裔陆续回迁,更多地迁往瑞昌与湖北阳新交接之处。那里背负崇山峻岭远离繁华闹市,是个休养生息的好出处。当陈伯宣墓再次面临迁址时,正是义门人纷纷前往德安寻根之时;然而陈氏后裔选择的墓地不是德安而还是瑞昌,而且更加远离德安,但是义门陈显祖陈伯宣后裔的聚居之所。

3.陈三公

南宋陈士尹系果石庄陈思洪之五世孙[12],伯宣生崇,崇生衮,衮生旸,旸生恭,恭生宗臣。宗臣之孙陈思洪分庄,而今多分布在赣鄂交界之地。

陈士尹字彦衡,抗金将领,与武宁人李彦先一起应诏勤王,与金兵鏖战奋不顾身,终以寡不敌众而战死沙场。绍兴十三年宋高宗论功行赏,追赠保义郎淮西统制兵马使,立庙祀之,赐匾额“忠壮”,后称之九里殿。九里殿在今德安义门陈,当地跑马岗据说为当年陈三将军练武场。[12](P167)

虽然德安曾有九里殿祭祀陈士尹,但九里殿自拆毁之后则无人祭祀,即使未毁之时也名存实亡。更何况,九里殿为官府所建,并非当地义门人所为;至于为何立庙德安,那是因为陈三将军战于彼、亡于彼。当地人即使祭祀三将军,也并非为了纪念三将军本人,而是作为一尊神灵而有所求。

然而,在德化县(今之九江县瑞昌市),如赤土官庄新屋陈等地义门陈子嗣,每年正月都有大规模的祭祀纪念活动。赤土官庄,据谱记载[19],其祖贵高公迁自高安县大城乡赤土官庄,赤土官庄之迁庄祖陈知成为陈伯宣五世孙。每逢其时,在热热闹闹的祭祀队伍中,众人抬着陈伯宣和陈士尹两尊塑像,在当地义门陈各村游走,每至一庄都要燃放鞭炮焚香祭拜。其日盛况空前热闹非凡,当地义门陈家家户户都要邀请亲朋好友一起庆贺。

陈伯宣黄脸,儒雅著作郎模样;而陈士尹黑脸,武将模样,还携带兵器。当地义门人只知尊陈士尹为陈三公或陈三都督,不知其人真实名讳,更不知世称三将军。陈三公本湖北果石庄,在湖北峒山仍有三将军庙,当地人称之“三将军”或“三菩萨”。

综而观之,古之德安、德化二县义门人,一直都争相祭拜自己的远祖,“同源异流”显而易见。

四、联宗重修宗谱

陈旺为德安义门的开山祖,而“义门”之名则始于晚唐中和四年,首功应归之于陈伯宣,即陈伯宣当为义门陈之显祖。于是乎,德安推陈旺为义门始祖,而德化尊伯宣为义门始祖。无论尊谁为祖,当时都知道其中原委。然而,时移世易,自北宋嘉祐七年析庄之后,古之家谱不存而史书也缺少记录,两支合流则成了一桩疑案。

由于陈伯宣这一支有名人显事,其后裔又多出息,所以明代义门遗址之争以德化义门取胜告终。二县为始祖争执不休,于是官府出面调停。自明代嘉靖甲寅时期开始,至清代乾隆戊申年间,数次修谱都有官府直接参与干涉,为了抑旺扬阔而不惜牺牲世系伦理。

家谱源于秦汉,盛于唐宋,完备于明清。诗书簪缨之族,家谱早就有了。陈氏既曾建过国也曾立过朝,自然早有国史明文记载;而国朝破败之后,子孙遁迹,尤其是无官无名无业绩者,则无事迹可考。南陈子嗣自隋始,多隐姓埋名,如叔明一脉,独陈兼一支因官而有片言只语见诸史料,其余都难以考究。

陈伯宣[1]“公有文史才,住庐山期间,注司马迁史记,肇修家乘匡山谱,撰陈氏宗谱序,谱史来源与依据。”从此而后,陈氏便又有据可考。然而,朝代几度更替,遭逢乱世战火频仍,家谱散落或毁灭难续。自明代始,民间大规模修缮家谱,但政府强调宗谱重视三纲五常,颂扬忠孝节义,以达到光宗耀祖的目的。义门陈氏明嘉靖甲寅联宗重修家谱,离义门旌表之时已经过去七百余年,各地虽知远祖但世次难明,如陈旺陈伯宣之祖孙关系。《明嘉靖甲寅年重修宗谱凡例》[12](P89)云:“斯谱重表扬也,故公移先之,而标题俱称表扬云。”该谱与表扬江州义门遗址一脉相承,“公移先之”是为了表扬伯宣一族,而陈伯宣与陈旺到底何种关系,当时应该不甚明了。

明嘉靖甲寅义门陈氏重修宗谱时颇费周折,既有始祖之争,又因为家谱缺失而难序世系,还有官府参与出面调停干涉而不便“自作主张”。正如《明嘉靖甲寅年重修宗谱凡例》所云:“旧谱散去,殊多错简。”客观事实如此,限于当时的条件,只好“芟芜屏複,间附己意。”

若说嘉靖甲寅(1553)九江联宗谱还只是为义门陈世系定下了基调,那么乾隆戊申(1788)重修家谱则成了后人修谱的规范蓝本。《石塘庄戊申重修宗谱序》[5](P110)云:官方为了规范义门家谱,“叠经削其中字句,模糊茫然莫辨,倘仍依旧葫芦不举,将后之子孙其不视为亥豕鲁鱼也。”从此之后,义门陈氏家谱的确是一笔糊涂账。

明嘉靖甲寅修谱,虽然将伯宣“移先之”,但正如《凡例》所云,“信固存矣,疑亦仍旧,重其传也。”虽然“芟芜屏複,间附己意”,但“以按之云”,“按意皆自旧谱之可疑者,据理详意,参史考传,而效一得云。虽撰之而后言,而亦不敢以自是。”然而,乾隆戊申重修时,则肆意削减字句,“删改家谱,以明识忌讳”(《火巷庄迁禄原坂派戊申序》[12](P111)),“凡旧本之未符者,应汰必汰;新文之允协者,应增必增。”(《绍型绍廷等九人同识戊申序》[12](P111))在经过一番整齐划一的增删之后,于是乎义门陈家谱规范整饬一脉相承,貌似“无可挑剔”。

由官府直接参与,奉文改谱也是无可奈何之事。在家谱缺失史料不全的情况下,陈旺和陈伯宣二公世系难辨而又都被尊为义门始祖,当时官府为表扬之意而将伯宣公“移先之”,于是陈旺就成了“伯宣孙旺”。因为只有这样才能达到表扬伯宣的目的,也只有如此才能将同源异流的两支貌似“合理”地糅杂在一处。

德安德化义门之争,争的是官府表扬,争的是两支陈氏祖先的荣耀;而联修宗谱则是在官府的参与下有序地将两支合为一支,这都是当时相互妥协的无可奈何之举。

五、文献互参考证

义门各家宗谱不一,今之如何判之是非曲直?其孰是孰非,不可凭一己之意愿,最关键的就是谱史相互印证。

自《九江义门联宗谱》问世后,义门陈氏世系似乎一目了然。为了达到进一步统一,凡有关牵涉义门世系的资料同样“应汰必汰”“应增必增”,以至于许多貌似可信的文献资料都面目全非。例如,胡旦的《义门碑记》传抄本来就有错误,在《德化联宗谱》中改名为《宋限平壬寅岁序》,并根据编者意思随意删改。(见《义门世次歧异成因探析》[12](P101))当然,凡早已入史的则无从修改,如《宋史》。然而若被引进族谱也会变相,例如,有些族谱在引用《宋史》时,一厢情愿地进行篡改,如“伯宣子崇”改为“伯宣九世孙崇”。(见《义门世次歧异成因探析》[12](P93))在《九江义门联宗谱》之后,抄录宗谱的史料则自然随之而错,如《江西通志》和明嘉靖版《九江府志》。此外,还有不少托名伪作。

尽管《九江义门联宗谱》影响巨大,但还有些义门旧谱或非联宗谱为我们提供了一些事实。例如,根据湖北石首《义门陈氏德星堂宗谱》[16](P102),叔明生志高,志高生才,才生蕴圭,“蕴圭司功参军,生二子,长子兼,次子旺。”据明嘉靖《陈氏兆祥宗谱序》[13](P58)记载,“一支陈兼唐高宗上元进士……再一支陈旺陈昌迁江西德安,起家义门。”

据《宋史·陈兢传》[17]记,“叔明五世孙兼,唐右补阙。兼生京,秘书少监,集贤院学士,无子,以从子褒为嗣。褒官盐官令。褒生灌,高安丞。灌孙伯宣,避难泉州,与马总善,注司马迁《史记》行于世;后游庐山,因居德安,尝以著作左郎召,不起,大顺初卒。伯宣子崇,为江州长史……崇子衮,江州司户。衮子昉,试奉礼郎……昉弟之子鸿……兢即鸿之弟……其从父弟旭……为江州助教。旭卒,弟蕴主家事。……蕴卒,弟泰主之。泰弟度,太子中舍致仕。从子延赏、可,并举进士。延赏职方员外郎。”

在有关江州义门陈的史料中,《宋史》这一段应该是最齐全也最可信的文字。在《宋史·陈兢传》里,陈崇为伯宣之子,而上下数代都没提及陈旺之人。陈旺既为义门开山祖,怎么只字不提呢。史中提到的都是义门陈氏名人或家长,都是对义门有功劳的人。陈旺的确是第一个到德安开基创业之人,但事实上与后来御赐的“义门”没有什么关联,而且数代单传无名人无显事,是故没有记载在史书之中。陈兢“为宜都王叔明之后”,而且是陈兼一支陈伯宣的五世孙。在义门受封之前,史中只叙述陈兢的直系祖先,自然没有提及陈兼之弟陈旺;在义门受封之后,陈旺早已去世,当然也不可能再提到他。

“《宋史·陈兢传》还用了三个‘从’字,极为精妙地把义门内部从属不同支系的人予以区分和勾画,同时还把他们的辈分作了兑换式的交待。”[13](P91)“其从父弟旭”,表明陈旭、陈蕴、陈泰和陈度同一支系,而与陈兢等并非同流;“从子延赏”,则表明陈延赏与陈旭、陈蕴、陈泰和陈度并非同一支系,当是陈兢的直系后裔。

除了《宋史》之外,还有些史料亦如此。清同治版《九江府志》[18]云:“陈崇,伯宣子。自伯宣居德安,合族同处。崇为江州长史,置田园,为家法,戒子孙,择群从掌其事,建书堂教诲之。僖宗时旌诏其门,南唐又为立义门,免其徭役。”《庐山志》[16]之《求是堂集》记载:“陈有伯宣者,游庐山乐之卜居焉。子崇,为江州长史。”唯独《新唐书·宰相世系表》记载,陈兼一支伯宣生旺,即陈旺为陈伯宣之子。《新唐书》成书于宋仁宗时期,此前胡旦的《义门碑记》就已经面世[13](P90),因此《义门碑记》应该对《新唐书》有影响。《新唐书》虽然在表中将陈旺列在陈伯宣之下,但在传中却谨慎地没有如此记载,即史书文献中根本就没有陈旺的名字和事迹[13](P90)。

从目前的资料来看,最有影响的是《宋史·陈兢传》和《义门碑记》。这两份资料孰是孰非,从资料本身难以辨别。然而,我们看到《宋史》和《义门碑记》:(1)前者是官方的正式史记,后者是民间流传的散文式的叙述;(2)前者是有明确记载且无以更改的前后一致的书面材料,后者是手手相抄口口相传而出现多种版本的逸散材料;(3)前者只记载了伯宣公一支而只字未提陈旺,后者却迎合了同源同支一家亲的思想。

民间多不读史不知史,因此大多宁信代代相沿的传说而不信史,更何况《义门碑记》符合“和谐”的宗族思想,更兼自明始官方为“大一统”之见参与家谱修订,由此家谱便肆意篡改成一本“清楚了然”的家史,也使本来口头相传的《义门碑记》成了正儿八经的文字记载,而实际上使本来就不明朗的伦理关系更加糊涂起来。

正因为如此,在没有其他更确切的证据之前,我们理当相信《宋史·陈兢传》,即陈旺并非陈兢这一支派祖先,也就是说当时在德安义门陈里面并非一本单枝而是一脉数枝。

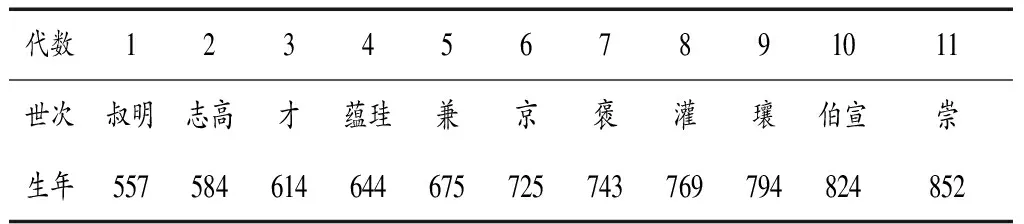

根据陈月海考证[12](P103),江州义门陈自宜都王到陈崇之世系大致如下:

代数1234567891011世次叔明志高才蕴珪兼京褒灌瓖伯宣崇生年557584614644675725743769794824852

陈旺为陈兼弟弟,伯宣为陈旺五世从孙,与青之六子是同辈从兄弟。参照史书和相关文献,江州义门该世次大致不错,各代先祖生年也不致与实际情况相符,当为较准确的考证。

义门陈追崇宜都王陈叔明为第一世祖,自叔明至蕴圭一脉相承,到兼旺两支分张,一脉两支并行,唐末合族于江州德安永清村,共创百年义门盛世。

六、小 结

义门陈氏现有宗谱世次,不究则已,究则稀里糊涂不清不楚。

当陈伯宣率族奔往蒲塘场(今之德安)之时,陈兼陈旺两支世系一目了然;自唐末义门受封至北宋析庄,两支关系还是清清楚楚的。然而,一经析庄陈氏子孙散落各地,历朝历代谱牒残缺不齐,几经兵燹战火,早先合流的两支渐渐模糊起来。从此往后,各家都清楚自己的迁庄祖为谁或者更远的义门老祖为谁,但对两支的关系则不甚明了。

既然义门陈氏自家都不清楚,那么就由官府出面表扬陈氏显赫人物。

明代嘉靖前后,义门陈氏之所以出现义门之争和奉敕改谱,都是因为陈家自己人对义门世次不甚明了而由官府出面调停。明代大规模修谱,官府明文规定颂扬忠孝节义,目的当然是为了达到整饬太平盛世的形象。既然自己都不甚清楚,而今有官府裁判,家谱便正式将二枝揉在一处,哪还管他后代子孙视之“亥豕鲁鱼”。

今之谱牒,不管是清代的还是明代的,只要与明代甲寅联宗谱相关,都是值得怀疑的史料;而那些非陈兼陈旺两支的陈氏谱牒,甚至那些与陈氏有些来往的他姓家族谱牒(如西昌罗氏族谱[13](P73)和卢氏宗谱[12](P104)),若能记载江州义门陈氏的相关信息,则反而是比较可靠的。

义门之争与奉敕改谱,从侧面反映当年义门陈“异流同源”;而《宋史》中相关的文字记载、陈月海考证的义门世次以及义门相关人事,则从正面证实陈旺与陈伯宣并非同脉所出。