改良左侧俯卧位法在中毒昏迷患者洗胃中的应用

2022-10-24刘海军

刘海军,付 雷,姜 艳

(1.中国医科大学附属盛京医院沈北院区急诊科,沈阳 110134;2.中国医科大学附属盛京医院滑翔院区急诊科,沈阳 110022;3.中国医科大学附属盛京医院南湖院区急诊科,沈阳 110004)

随着科技的不断进步,各种各样的化学物品不断出现,人们在日常生活中也可密切接触多种化学用品和医疗药物。口服中毒已经成为世界范围内人群死亡和残疾的主要原因之一,据估计每年有10万多人死于意外中毒,且五岁以下儿童的比例更高[1]。洗胃法是抢救服毒患者的有效干预手段,在急诊科被广泛应用[2],学界认为中毒后4~6 h内为洗胃有效时间[3]。也有研究表明,中毒后1~2 h内洗胃效果最佳[4]。因此,越早进行洗胃治疗对服毒患者的预后越好。然而,快速、顺利地置入胃灌洗管是实施洗胃救治的关键步骤,能否在短时间快速准确地成功留置胃灌洗管,直接影响洗胃效果和中毒患者的抢救成功率。由于经口胃灌洗管的管径较经鼻胃管粗,可避免患者洗胃过程中胃内食物残渣堵塞胃管而影响洗胃治疗效果,也可保证洗胃进出液的效率,有效缩短洗胃时间[5];同时,经口置管较经鼻置管洗胃一次性置管成功率更高,有利于患者的快速抢救,提高疗效[6]。因此,本院急诊科胃灌洗管均选用规格为10.67 mm(32 Fr)的经口留置洗胃管。现将改良左侧俯卧位在中毒昏迷患者洗胃中的临床应用报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月1日至2021年6月30日本院急诊科中毒昏迷患者103例,其中2019年1月1日至12月31日采取常规体位洗胃患者51例作为对照组,2020年1月1日至2021年6月30日采取改良左侧俯卧位法洗胃患者52例作为试验组。入选标准:(1)有明确的口服毒物中毒史,来诊时在洗胃最佳时间内,即服毒4~6 h内;(2)生命体征平稳。排除标准:(1)发病前有肝硬化伴食管胃底静脉曲张、胸主动脉瘤,近期有上消化道出血及胃穿孔、上消化道溃疡史者;(2)消化道肿瘤患者;(3)发病前有颈椎病,颈部受过外伤或颈部畸形者;(4)服毒后牙关紧闭者。两组患者性别、年龄、置管前平均动脉压(MAP,取平卧位时MAP)、心率、经皮血氧饱和度(SpO2)、格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GLS)评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究为本院医疗新技术立项研究,已通过院伦理委员会审查,在经口留置胃灌洗管前均跟家属进行充分告知,家属知情同意并签字。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

两组患者均在心电监护下进行床旁洗胃术,洗胃前物品准备、患者评估、操作流程参考第5版《基础护理学》[3]。选择规格为10.67 mm(32 Fr),内附咬口器的胃灌洗管。将咬口器置于患者口腔,操作者一手固定咬口器,一手持胃灌洗管从咬口器中心缺口处将其置入,当胃灌洗管插至测量长度(前额发际至剑突的距离)时,再插入5~8 cm,从而使胃灌洗管头部的侧孔完全进入胃内,以减少洗胃液反流[7]。

对照组采用常规体位进行置管洗胃,予患者去枕平卧位,置管前由一名配合护士使用托颌法使患者口咽通道开放。操作护士用液体石蜡充分润滑胃灌洗管的前端,戴无粉无菌手套,左手固定咬口器,右手持胃灌洗管逐步将其前端插入口咽部,当前端通过口咽部后,配合护士将患者头部托起,让患者头部前倾前屈,以增大咽喉后壁的弧度,便于胃灌洗管贴着口咽、喉咽和食管后壁顺利进入胃内。在操作过程中,操作者左手注意固定咬口器及已插入的胃灌洗管,防止插入的胃灌洗管滑出,在左手放松时,右手继续将灌洗管推送至测量长度。

试验组采用改良左侧俯卧位进行置管洗胃,配合护士位于患者右侧,协助患者取左侧俯卧位(取左侧位后向左倾斜20°~30°),配合护士右手置于患者右侧髋部固定体位,同时左手掌置于患者左侧额颞枕部支撑头部,此时,在重力作用下舌体伸向左前下方。操作护士予患者放置咬口器,液体石蜡充分润滑胃灌洗管的前端,戴无粉无菌手套,操作护士左手固定咬口器,右手持胃灌洗管将其前端顺着口腔右侧缘(该体位舌体的上侧缘)进入口咽部,当其前端通过口咽部后,配合护士托住患者头部的颞后部使整个头部前倾前屈,以增大咽喉后壁的弧度。操作者左手注意固定咬口器及已插入的胃灌洗管,防止插入的胃灌洗管滑出,在左手放松时,右手继续将灌洗管推送至测量长度。

1.3 观察指标

比较两组患者经口放置胃灌洗管的一次置管成功率、总置管成功率、置管耗时(一次成功将胃灌洗管从接触口腔开始至确认置入并完成固定所需时间,或3次置管失败所需时间,尝试次数不超过3次)、置管并发症(干呕、呛咳、黏膜出血)发生率,以及置管前后患者自身MAP、心率、SpO2变化差值(变化差值取置管成功后测得的第1个指标值与置管前相应指标值的差值)。

1.4 统计学处理

2 结 果

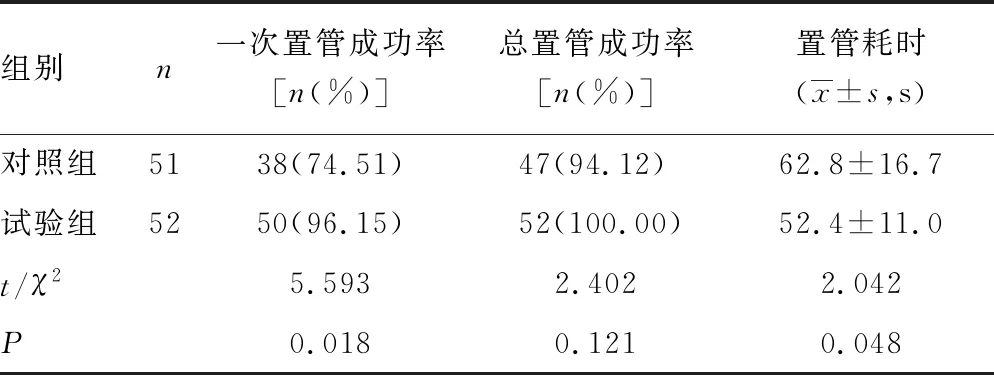

2.1 两组一次置管成功率、总置管成功率及置管耗时比较

两组总置管成功率比较,差异无统计学意义(P>0.05);试验组一次置管成功率高于对照组,置管耗时短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。对照组4例置管未成功,改为改良体位置管后均成功。

表2 两组置管成功率及置管耗时比较

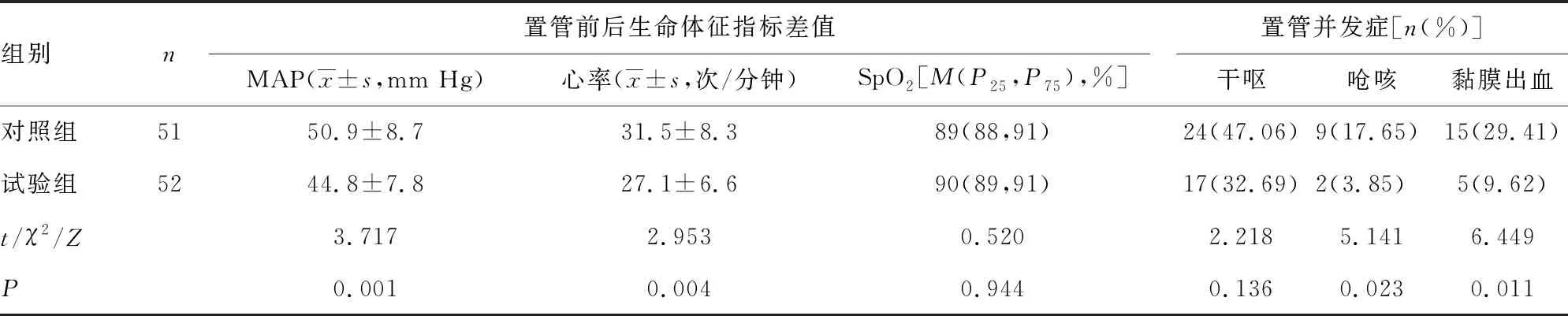

2.2 两组置管前后MAP、心率、SpO2差值和置管并发症发生率比较

两组患者置管操作前后MAP(试验组MAP值取患者侧身后置管前后同一部位测得的血压)、心率的变化值比较,试验组均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组SpO2在置管前后的变化值无明显差异(P>0.05);置管并发症中,试验组呛咳和黏膜出血发生率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组干呕发生率无明显差异(P>0.05),见表3。

表3 两组置管前后生命体征指标差值及并发症发生率比较

3 讨 论

对于口服中毒患者的抢救,延缓毒物的吸收和尽早清除胃内尚未吸收的毒物,对于患者抢救和预后至关重要。毒物清除越早、越彻底,病情改善越明显,预后越好[8],这一结论同样也在关于双甲脒中毒和百草枯急性中毒的两项研究中得到证实[9-10]。插管洗胃法是抢救服毒后昏迷患者的有效方法,一般在服毒4~6 h内有效,严重中毒患者1~2 h内洗胃干预最佳[4]。在患者处于昏迷状态时,由于大脑对机体支配能力下降,表现为舌咽神经麻痹,肌肉肌张力下降,常常会出现舌后坠,给置管造成困难并导致置管时间延长,从而直接影响洗胃效果。在急诊科,昏迷患者洗胃常规取去枕平卧位,当昏迷伴有舌后坠时,则需要配合护士徒手上提下颌角,牵位颞颌关节,上推舌根,以缓解舌后坠导致的置管困难[11-12],然而实际效果欠佳。本研究通过改变患者体位,置管前嘱患者取左侧俯卧位(左侧位后向左倾斜20°~30°)。利用重力作用,使患者舌体向左前下方下垂,暴露舌体、口腔右侧壁和咽后壁的空间,利于胃灌洗管顺利通过口咽部[13-14]。同时,洗胃时取左侧卧位更符合人体的生理特点,既提高幽门位置,达到关起“门”来洗胃,又起到体位引流的作用,可防止呕吐物误吸[15]。

快速、准确、成功地置入胃灌洗管对于减少未吸收毒物进一步吸收,减轻毒物对患者的进一步伤害至关重要。本研究显示,试验组一次置管成功率明显高于对照组(P<0.05),置管耗时明显短于对照组(P<0.05)。表明改良经口放置胃灌洗管法可明显提高洗胃效率,一定程度减少了未吸收毒物的进一步吸收,降低了毒物对患者进一步的伤害。在置管并发症方面,两组干呕发生率无明显差异(P>0.05),试验组呛咳和黏膜出血的发生率明显低于对照组(P<0.05)。表明两种置管方法在放置胃灌洗管时对患者峡部和口咽部不可避免地产生刺激而引起干呕,而在改良体位下置管时患者峡部和口咽部相对打开,从而引起呛咳和黏膜出血的情况就较少。在置管过程中置管操作对患者生命体征的影响试验组也明显小于对照组,表现为两组患者置管前后MAP、心率两个指标差值试验组均小于对照组(P<0.05)。在人体处于平卧时,由于重力作用,舌体堆积到口咽部从而阻塞口咽通道。左侧俯卧位置管法通过改变体位,利用重力作用将患者舌体偏向左前下方,使患者口咽通道得以充分暴露,从而减轻了置管对口咽部的刺激和损伤程度。因此,改良左侧俯卧位置管洗胃抢救服毒昏迷伴舌后坠患者的效率更高,置管对口咽部刺激和损伤更小,可明显提高抢救效率,争取抢救时间。

影响快速经口放置胃灌洗管的关键因素是患者舌后坠导致的口咽部通道堵塞。以往针对解除昏迷患者舌后坠状况以利于提高放置胃管成功率方面进行了各种研究。刘晓玲[16]报道,采取侧卧位舌钳拉舌或压舌板下压舌根的方法,在解除舌后坠,为脑创伤昏迷患者留置胃管方面取得良好效果。但拉舌法口腔需放置咬口器,经口放置导管时并不容易,而且在狭小的口腔并不能同时容纳咬口器、舌钳和胃灌洗管。近些年随着可视技术和床旁超声引导技术的广泛应用,利用可视喉镜辅助或床旁超声技术引导置入胃管,取得了确切效果[17-19]。然而,借助可视喉镜操作方法对患者咽喉部刺激较大,同时两种方法都需熟练操作人员和专门设备,其人员、设备要求限制了该方法的广泛应用。改良左侧俯卧位置管洗胃法操作简单、快捷,与其他方法相比,不需要辅助工具,如舌钳、压舌板等,同时也避免了辅助工具在操作过程中对患者的损伤,仅需协助护士固定患者体位为左侧俯卧位。利用此种方法,提高了经口放置胃灌洗管一次置管成功率,缩短了置管时间,减轻了患者痛苦,值得在服毒昏迷患者洗胃中应用。