湿地景观格局研究前沿热点及发展趋势

2022-10-23蔡剑英王烜李春晖刘强蔡宴朋

蔡剑英, 王烜, 李春晖, 刘强, 蔡宴朋

1. 北京师范大学 环境学院/水环境模拟国家重点实验室, 北京 100875;2. 北京师范大学 环境学院/水沙科学教育部重点实验室, 北京 100875;3. 广东工业大学 环境生态工程研究院/广东省流域水环境治理与水生态修复重点实验室, 广州 510006

湿地是地球三大生态系统之一, 在抵御洪水、 调节气候、 涵养水源、 控制污染和保护生物多样性等方面发挥着不可替代的作用[1], 是保障国家生态安全和经济社会可持续发展的战略资源[2]. 湿地景观格局指大小不一、 形状各异的湿地景观斑块在空间上的排列和组合, 它是自然条件和社会经济状况共同作用下各种生态过程在不同尺度的作用结果, 具有特定功能和显著的景观异质性[3-4], 是湿地生态系统健康状况的指示器[5]. 因此, 开展湿地景观格局研究, 揭示景观格局演变机制, 对湿地资源的可持续利用和管理具有重要意义.

目前, 国内外在湿地景观格局领域已形成较为系统的理论体系, 并取得丰富的研究成果. 然而由于研究涉及面广, 研究方向存在较大差异, 加上文献系统的复杂性, 使得文献中的关键信息无法被充分获取, 难以实现文献的定量化分析、 研究热点的提取和发展趋势的预测[6]. 文献计量学以文献和作者等为研究对象, 采用数学和统计学手段, 研究学科领域分布规律和结构关系, 是探讨科学技术结构、 特征和规律, 定量分析知识载体的交叉学科[7]. 它通过定量与定性相结合, 归纳学科领域的研究成果, 形成全面系统的分析体系, 把握研究的前沿热点、 演化脉络和发展动向, 广泛应用于地理、 环境等多学科领域[8-9]. 当前文献计量学在湿地景观格局领域的应用较少, 相关前沿热点和发展趋势有待进一步梳理. 本研究基于知识图谱, 对中国知网和Web of Science平台的文献进行可视化计量分析, 厘清国内外湿地景观格局领域的研究进展及前沿热点, 透视其发展趋势, 为湿地演化和发展的基础研究及可持续管理提供参考.

1 数据与方法

1.1 数据来源

数据来源于中国知网(CNKI数据库)和Web of Science(WoS核心合集数据库). 其中, 国内文献检索主题为“湿地景观格局”, 时间跨度为1997年1月-2020年12月, 人工筛选和剔除不相关的新闻报道和会议通知等类型后, 共得到825篇中文文献, 检索结果以Refworks格式导出, 包含作者、 摘要和关键词等数据信息. 国外文献检索主题为“Wetland”和“Landscape Pattern”, 时间跨度为1988年1月-2020年12月, 引文索引类型为“SCI-EXPANDED”, 得到2 087篇文献作为国外研究的数据源, 检索结果以纯文本格式导出.

1.2 研究方法

CiteSpace软件是计量分析科学文献数据的可视化软件, 通过绘制学科领域发展的知识图谱, 直观展示该领域的发展脉络, 识别其前沿热点和主题演变路径[10]. 本研究利用CiteSpace软件, 通过文献发表情况、 关键词共现、 聚类和突现检测方法, 总结湿地景观格局领域的前沿热点及发展趋势. 生成知识图谱时, 选取寻径(Path Finder)和剪枝(Pruning Sliced Networks)方法, 以简化网络中的重要节点和连线. 同时, 时间切割设置为1年, 每个时间区域内选取前50个高频出现的节点.

2 研究热点及趋势分析

2.1 发文数量分析

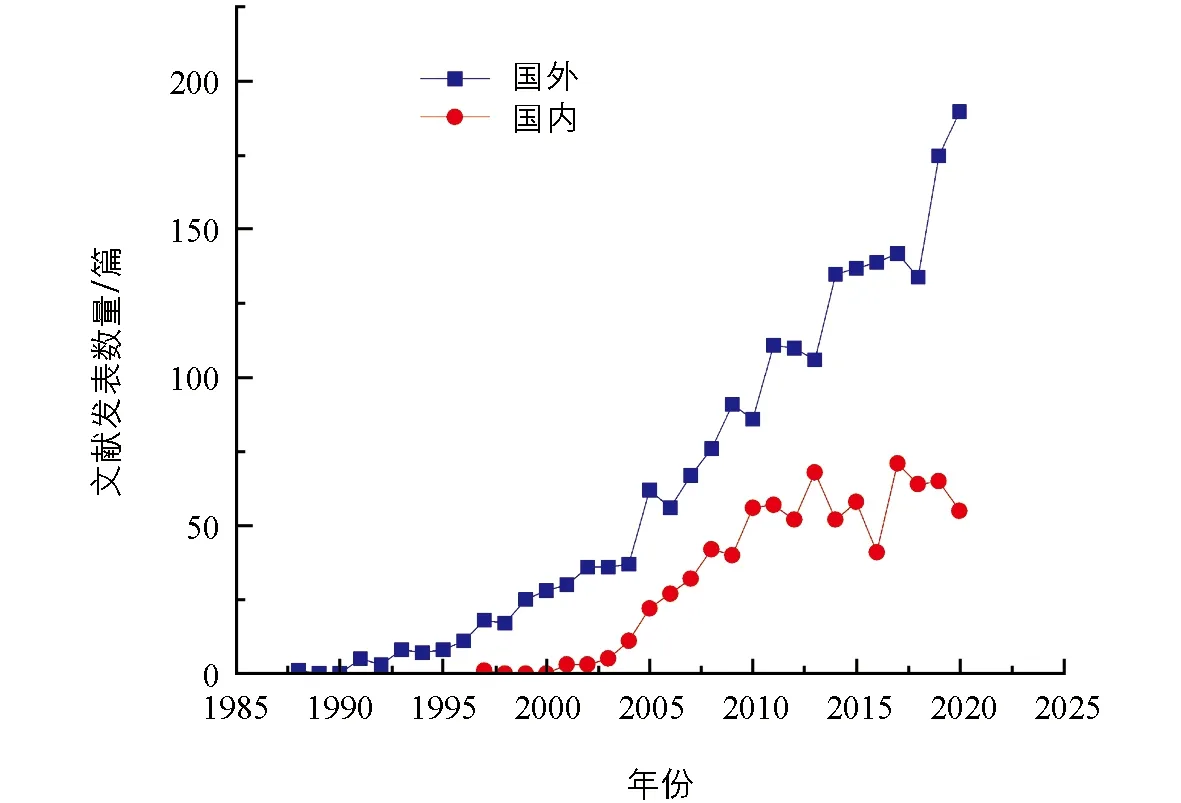

文献发表的时间和数量变化情况能反映学科领域的发展速度和热度[11]. 根据国内外湿地景观格局的文献发表情况(图1), 国外研究起步于1988年, 随后由于湿地景观的重要性逐渐被认识, 加上景观生态学中关于格局、 过程、 尺度及驱动机制等原理和方法不断应用于湿地科学领域[12], 发文量迅速增加, 整体呈不断上升的发展趋势. 1992年6月召开的联合国环境与发展大会标志着湿地保护与合理利用进入新阶段[13]. 同年7月, 中国正式加入《湿地公约》, 国内逐渐开展湿地景观格局研究, 并于1997年发表了首篇与湿地景观格局相关的文献《辽河三角洲湿地的景观格局分析》[14]. 虽然我国起步相对较晚, 但随着景观生态学等学科理论的不断完善, 加上政府部门对湿地保护工作的高度重视, 国内研究蓬勃发展. 2000年国家林业和草原局发布了《中国湿地保护行动计划》, 2003年国务院批准了《全国湿地保护工程规划(2002-2030年)》, 2013年国家林业和草原局发布了《湿地保护管理规定》. 随着生态文明建设的推进, 国家林业和草原局于2017年对《湿地保护管理规定》进行了修订. 紧随国家需要和时代要求, 国内发文量于2000年后快速增加, 2013年尤为明显, 2017年发文量最多. 虽然发文数量有所波动, 但是整体发展呈良好态势, 并与我国政策制定与颁布的时间形成良好呼应.

图1 文献发表情况

2.2 发展时序分析

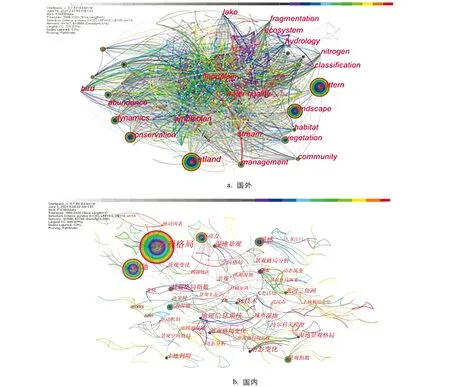

借助关键词共现网络对湿地景观格局的发展时序进行分析. 关键词共现分析是统计关键词两两之间在同一篇文献出现的频次, 形成共现网络. 其中, 节点指关键词的出现频次, 节点越大, 频次越多. 节点间的连线代表关键词间的共现关系, 连线越粗, 关系越紧密. 节点间的连线颜色表示两个关键词首次出现在同篇文献的时间[15]. 引入中介中心性来衡量一个节点作为媒介的能力, 反映该关键词在共现网络中的重要性. 节点的中介中心性越高, 表明该关键词在共现网络中最短路径上出现的频次越多, 其他关键词通过该关键词建立共现关系的可能性越大, 它在共现网络中的重要程度越大. 结合关键词的出现频次及中介中心性, 可判断该研究领域的热点方向及发展态势[16]. 通常, 同时具备高中介中心性和高频特性的节点为该时期的热点主题[17].

结合文献发表情况(图1)、 关键词共现网络图谱(图2)、 频次和中介中心性统计结果(表1和表2), 可发现: 国内外研究的发展历程都存在着“形成期—发展期—繁荣期”3个阶段. 国外的共现网络中包含关键词节点747个, 连线3 889条, 集中于景观格局演变、 模型方法和驱动机制等方向. ① 形成期(1988-1998年): 国外研究最早可追溯到Iverson[18]利用GIS技术对美国伊利诺伊州不同土地类型的结构特征进行分析. 随后, 许多学者开展湿地景观格局理论框架的基础研究, 在概念和方法等方面进行初步探索, 注重对湿地动态变化规律的分析[19], 关键词集中于“wetland(湿地)” “landscape(景观)” “pattern(格局)” “dynamics(动态)”等. ② 发展期(1999-2010年): 伴随概念和方法的逐步成熟, 不同尺度的湿地案例得到应用, 发文量迅速增加. 同时研究更关注湿地景观格局的响应机理, 与生态水文学的结合越发紧密[20], 关键词集中于“water(水域)” “amphibian(两栖动物)” “hydrology(水文)” “river(河流)” “remote sensing(遥感)” “response(响应)”等. ③ 繁荣期(2011年至今): 经过形成期的基础巩固, 以及发展期的实例应用, 2011年后的每年发文量都在100篇以上, 数量稳步提升, 研究内容从响应机理不断深化到生物多样性、 生态系统服务及生态修复等方向[21]. “ecosystem service(生态系统服务)” “driving force(驱动机制)” “landsat(卫星)” “degradation(退化)”等关键词的节点较大, 中介中心性较高, 表明当前热点是运用“3S”技术等手段, 分析湿地景观格局演变的驱动因素, 探讨生态系统服务功能等, 同时湿地的保护修复也是不容忽视的热点方向.

表2 频次和中介中心性统计结果(CNKI)

图2 关键词共现网络图谱

国内围绕景观格局、 模型方法、 驱动机制、 尺度效应与保护修复等方向也开展了大量研究, 共现网络中包含关键词节点573个, 连线746条. ① 形成期(1997-2003年): 国内首篇与湿地景观格局相关的文献中, 王宪礼等[14]运用“3S”技术分析了辽河三角洲湿地的演变规律, 可视为进入形成期的标志. 期间发文量较少, 2003年趋于稳定, 集中于湿地景观格局概念和模型基础框架的构建[22]. “湿地” “景观格局” “遥感”和“GIS”等关键词的节点最大, 频次和中介中心性较高, 表明湿地景观格局作为分析湿地景观结构、 功能与过程的基础, 其框架构建和量化分析是国内较早关注的主题. 同时“3S”技术的应用逐渐兴起, 与国外该阶段的研究热点基本相同. ② 发展期(2004-2009年): 随着遥感技术等方法的日益成熟, 发文量快速增加, 主要探讨湿地景观格局的演变规律、 驱动机制和生态评价[23], 频次和中介中心性较高的关键词有“湿地景观” “‘3S’技术” “马尔科夫模型” “土地利用” “城市湿地” “驱动因素” “生态安全”等; ③ 繁荣期(2010年至今): 2010年后, 每年发文量都基本稳定在50篇以上, 开展了南四湖、 黄河三角洲等湿地的实例应用[24-25], 研究框架不断完善, 模型方法、 研究尺度、 驱动机制和生态修复等是当前的热点方向, 频次和中介中心性较高的关键词包括“决策树” “驱动机制” “保护有效性” “滨海新区”和“PSR模型”等. 值得注意的是, 由于景观格局与生态过程紧密关联、 相互影响, 二者共同制约着湿地生态系统的健康, 因此以景观格局优化和调控为核心的湿地保护修复也是备受国内学者关注的热点话题[26], 这与我国关于湿地保护的政策背景是密不可分的.

2.3 研究热点与趋势

2.3.1 研究热点

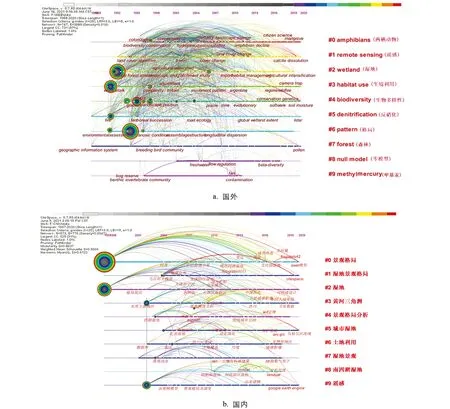

对共现网络进行关键词聚类分析, 会形成多个不规则区域. 每个区域由多个紧密相关的关键词组成, 并对应一个标签. 根据标签内所含关键词数量进行排序, 关键词数量越多, 序号越小, 表明该热点方向的研究支撑性越高[27]. 采用关键词聚类分析方法, 能揭示关键词之间的关联性, 回顾研究领域的基础内容, 找到该研究领域的高支撑方向, 并明确其热点主题[28].

关键词聚类结果(图3)表明: ① 国外得到10类明显的聚类信息, 标签从0到9依次是“amphibians(两栖动物)” “remote sensing(遥感)” “wetland(湿地)” “habitat use(生境利用)” “biodiversity(生物多样性)” “denitrification(反硝化)” “pattern(格局)” “forest(森林)” “null model(零模型)”和“methylmercury(甲基汞)”. ② 国内的聚类标签从0到9分别是“景观格局” “湿地景观格局” “湿地” “黄河三角洲” “景观格局分析” “城市湿地” “土地利用” “湿地景观” “南四湖湿地”和“遥感”.

图3 关键词聚类图谱

根据图3, 通过对关键词的筛选与合并, 结合共现网络深入研究每一类标签, 湿地景观格局领域的研究热点主要集中于景观格局量化评估、 动态模型、 驱动机制、 研究尺度和保护修复5个方向, 具体如下:

(1) 景观格局量化评估

目前常用的景观格局量化方法有景观格局指数和空间统计学方法[29]. 景观格局指数能高度浓缩景观格局信息, 有效表征湿地景观的结构组成和空间配置关系[30]. 当前反映景观格局变化的特征指数已有200多个, 但大多数研究只关注景观格局几何特征的分析与描述, 忽略了景观格局指数的生态学意义, 与实际的湿地生态过程联系不足. 因此在实际应用中, 应当充分了解各景观指数的特点, 注意各指数之间的关联和相互独立性, 选取合适的、 尽量简单的指数. 根据湿地的密度、 面积、 多样性和聚散性等特征, 通常选取斑块密度、 丰富度、 多样性指数、 优势度、 聚集度和分维度等指标反映湿地景观格局的空间结构变化特征. 如周亚军等[31]选取香农多样性指数、 均匀性指数和景观形状指数等, 研究了锡林河流域上游河谷湿地景观的分布特征及演变趋势. 近年来, 遥感卫星技术凭借其时效性强、 信息量大和覆盖范围广等特点, 推动了湿地景观格局的定量评估研究, 遥感手段和景观格局指数的耦合已成为生态学的研究热点[32]. 在实际中, 湿地景观格局往往表现为空间连续性的特征. 为了解空间异质性在景观中如何连续变化, 是否具有某种趋势或统计学规律, 许多学者提出了空间自相关分析、 波谱分析、 空间插值分析、 小波分析、 尺度方差和趋势面分析等空间统计学方法[30], 极大推进了湿地景观空间异质性的定量分析, 促进了景观生态学和地理学、 环境科学、 信息科学等学科的交叉融合. 姜朋辉等[33]耦合小波分析、 趋势面模拟与空间插值法等方法, 研究了黑河中游湿地景观的演变规律和破碎化程度.

(2) 动态模型

研究湿地景观的时空动态发展过程是湿地资源保护利用的重要基础. 根据结构特征的不同, 一般将湿地景观格局的动态变化模型分为表征模型和模拟模型[3]. ① 表征模型: 包括湿地相对变化率、 湿地景观指数动态变化、 湿地斑块形状指数、 斑块连接指数和斑块分布质心变化模型等. 如解若璠等[34]采用景观格局指数和人为干扰指数等方法, 探究盐城滨海湿地景观格局的动态变化过程, 结果表明该湿地在1984-2020年间的景观破碎化程度加剧, 景观形状趋于规则, 各斑块连接性减弱, 干扰重心由陆向海逐渐迁移. ② 模拟模型: 包括马尔科夫、 斑块和元胞自动机模型等. Zhang等[35]耦合元胞自动机与马尔科夫模型, 分析了广西湿地景观格局的演变和破坏程度, 预测了湿地未来演变趋势.

动态变化模型的应用促进了湿地景观格局与过程的动态演变特征研究. 然而, 动态模型大多基于矢量算法, 不能有效结合栅格数据, 缺乏有效的检验方法, 且对社会经济因素考虑不足[36]. 近些年, 随着“3S”技术的快速发展, 遥感分类体系及信息提取方法不断成熟, 加上人工智能技术的蓬勃发展, WAVES、 PATTERN和支持向量机等模型在湿地景观格局的模拟分析中发挥越来越突出的作用. 动态变化模型、 “3S”技术和人工智能技术, 结合景观生态学原理, 这种多学科交叉融合的方法已成为研究湿地景观格局动态变化的重要途径.

(3) 驱动机制

在自然过程和人类活动的扰动下, 湿地景观从单一、 均质和连续的整体趋于复杂、 异质和不连续的斑块镶嵌体[37]. 通常将湿地景观格局的驱动因子分成两类[3]. ① 自然因素: 涉及气候变化、 极端事件、 水文条件、 土壤环境、 自然灾害和生物作用等. ② 人为因素: 包括社会经济发展、 人口变化、 技术革新、 政策规划和文化观念水平等. 相比而言, 自然因素对湿地景观格局演变的影响更深远, 虽然在短期内不会直接改变景观格局, 但可能影响其发展方向, 甚至改变景观格局的稳定性. 人为因素会对湿地景观格局产生直接、 关键性的影响. 张敏等[38]探讨了白洋淀湿地景观格局变化的驱动机制, 结果表明降水量、 入淀水量、 社会经济发展和政策等因素都会对白洋淀湿地景观格局造成影响, 其中人口和社会经济发展是主要驱动力.

湿地景观格局驱动机制的研究关键是确定引起景观格局演变的驱动因素和定量表征这些驱动因素对景观格局演变过程的重要程度[39]. 然而, 景观格局演变过程与驱动因子间存在复杂的关系, 且驱动因素的状态与功能随时空尺度的不同而发生变化, 因此必须在特定的时空尺度对景观格局的驱动因素进行辨识[40]. 湿地景观格局演变驱动力定量分析的难点在于如何在一个模型中最大程度地量化和体现各个驱动因素的重要程度. 当前研究多采用经验模型和统计模型[41]. 经验模型主要基于多年监测的景观格局数据, 通过多种数学形式进行分析. 统计模型是以概率论为基础, 采取相关分析、 主成分分析与回归分析等统计方法, 定量表征各驱动因素. 经验模型与统计模型间具有高度的互补性, 其中经验模型易于解释, 统计模型便于实施; 经验模型易于处理空间数据, 统计模型擅长处理社会经济数据. 两种模型的主要缺点是对驱动因素的考虑过于简化. 因此需要充分考虑湿地生态系统景观格局演变驱动因素的复杂性, 从多学科交叉融合的角度对驱动机制模型进行研究.

(4) 研究尺度

生态学中, 尺度指湿地生态系统的面积大小(空间尺度)或者其动态变化的时间间隔(时间尺度). 湿地生态系统在小尺度上表现为非平衡或瞬变态的特征, 但在大尺度上则可能表现出较强的稳定性和可持续性[42]. 即使是同一湿地生态系统, 也会因为选取的时空尺度不同, 得到完全不同的结论[43]. 因此, 尺度问题是湿地景观格局研究的主要难点. 关于时间尺度, 可以以秒为单位, 跨越到月、 年以及百万年, 甚至更长. 时间尺度的长短是相对而言的, 研究湿地景观格局通常可分成“时间点”和“时间段”: “时间点”指相对较短的时间尺度; “时间段”通常涉及一段时间的动态变化过程, 需要结合大量的历史数据资料, 系统分析其演变特征. 如Lin等[44]结合长期的遥感影像数据, 分析了浙江省舟山群岛在快速发展时期(1985-2015年)的湿地景观格局变化特征. 对于空间尺度而言, 一般将其分为微观(10~100 m2, 如群落、 生态系统), 中观(几平方公里至几百平方公里, 如景观)和宏观尺度(流域、 滨海和市域等)3种类型[45]. 微观尺度侧重于比较均一的湿地地区, 与人类活动最为密切; 中观尺度侧重于景观内的空间格局; 宏观尺度则是从生态、 社会和经济等多方面考虑湿地问题. 当前国内外湿地景观格局的研究对象主要集中于流域、 滨海和市域等宏观尺度. 何建华等[46]基于形态学空间格局分析方法, 构建了武汉市的湿地生态网络, 有效表征了城市湿地生态系统的景观结构与连通性特征.

当前开发的景观动态变化模型大多只能在某一尺度上使用, 而不同尺度上影响生态过程的因素变化较大, 再应用到其他尺度会存在参数化和精度的问题, 因此尺度转换研究已成为湿地景观格局研究的必然趋势. 尺度转换的核心是正确认识景观格局与生态过程之间的关系及其影响因素[47], 结合目前人类所掌握的基本数据及研究手段, 通过合理的外推与概括, 将局部地区的湿地景观格局与生态过程的关系, 合理推广到更大的区域尺度, 有助于人们了解湿地景观格局的空间变化特征[48].

(5) 保护修复

近些年, 在气候变化和高强度人类活动的背景下, 湿地普遍面临着面积锐减、 水质恶化和生物多样性降低的退化危机. 湿地的保护修复研究已经成为恢复生态学的热点问题[49]. 随着湿地恢复理论、 方法的不断完善与发展, 众多学者在湿地恢复实践方面开展了大量的探索[50]. 湿地保护修复的热点方向从最初的湿地退化现状调查、 退化驱动因素探讨, 延伸到退化湿地的健康评估、 恢复与重建, 进而再拓展到湿地的生态管理及可持续利用等[51], 逐渐形成了从宏观到微观尺度的“基础研究—技术研发—综合管理”的框架体系[52].

当前, 湿地保护修复领域的热点主要集中于生物多样性保护、 生态系统的结构与功能恢复以及基于自然气候解决方案的湿地恢复等方面[53]. 在生物多样性保护方面, 关注对象是鱼类、 植被、 物种丰富度、 生物量和植物群落等; 在生态系统的结构与功能恢复方面, 注重河湖湿地间的水系连通关键技术研发, 以恢复河湖连通性; 在基于自然气候解决方案的湿地恢复方面, 主要探讨湿地生态系统的碳储量, 以及湿地与气候变化之间的反馈作用. Cai等[54]以藻苲淀湿地为例, 从水资源保障、 污染治理、 水文连通性改善和生物恢复等多个方面, 提出了湿地保护修复方案, 以维护湿地生态系统的稳定. 由于当前研究注重对大型湿地的保护修复, 忽视了小微湿地的生态状况, 因此加强对小微湿地修复模式的探索也是湿地保护修复领域的新兴方向[55].

同时, 湿地保护修复的研究进程与政策规划密不可分, 二者具有强耦合性. 中国加入《湿地公约》后, 制定了许多湿地保护的规定, 促进了湿地保护修复领域的蓬勃发展[56]. 相应地, 为了响应国家号召和满足现实应用需求, 我国各科研机构在黄河三角洲等湿地开展了关于分析景观格局现状及变化趋势、 制定湿地修复对策和持续利用湿地资源等方面的大量工作, 推动了湿地保护修复领域的全面发展[57-58].

2.3.2 研究趋势

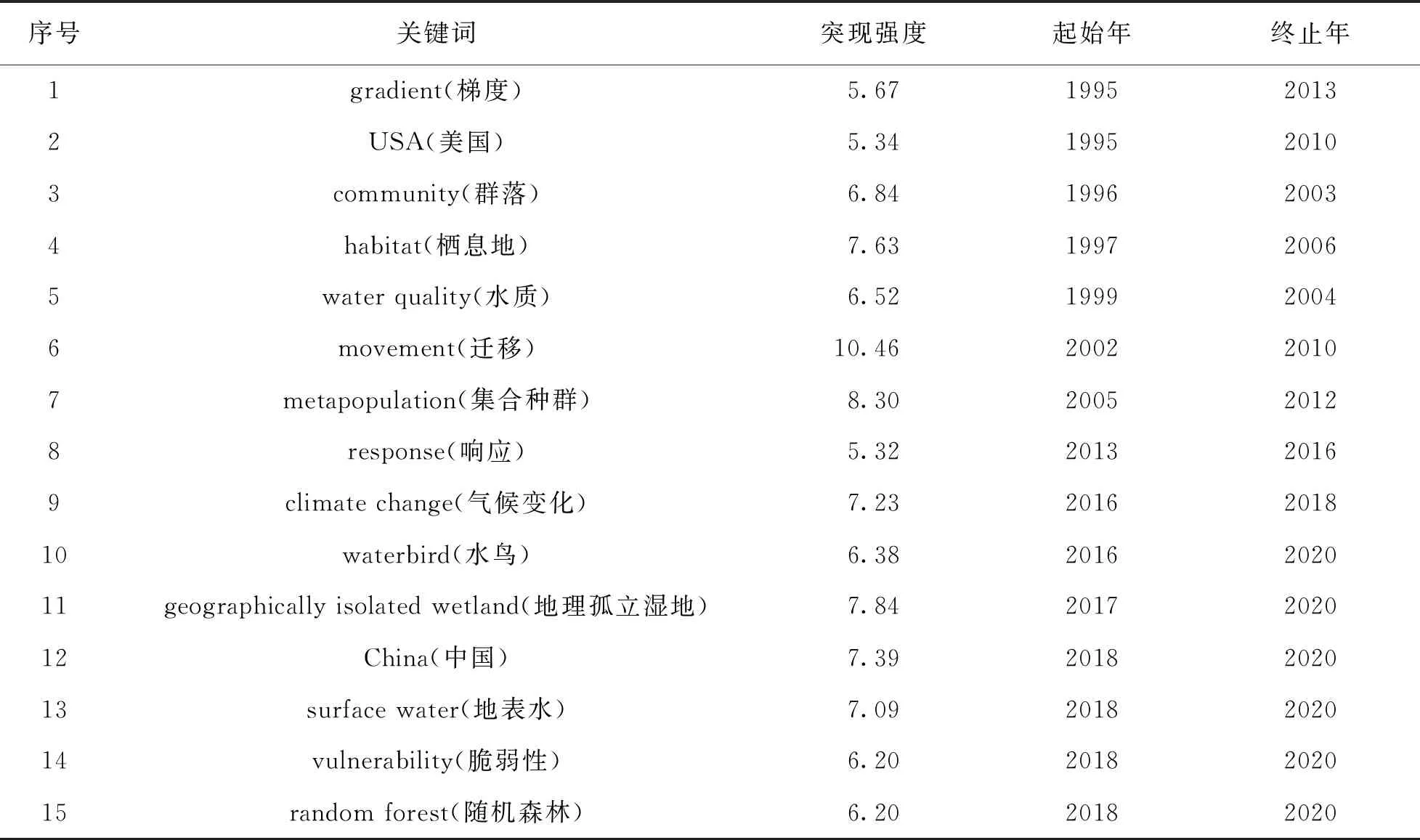

采用关键词突现检测方法对湿地景观格局的研究趋势进行分析. 突现分析指某个关键词的频次在短期内发生较大变化, 突现强度代表其受关注程度, 揭示了学科领域的研究趋势[59-60]. 表3和表4为国内外突现检测结果.

表3 国内引用突变最多的前9个关键词

表4 国外引用突变最多的前15个关键词

结果表明: ① 随着时间的推移, 新的突变词汇不断涌现, 湿地景观格局领域发展迅猛, 吸引了国内外学者的广泛关注, 研究深度和广度不断增加. ② 突现词汇的发展脉络和热点方向的演变路径一致. 国内外学者都注重开拓研究分支, 在湿地景观格局领域形成了较为系统完善的研究体系, 集中于景观格局量化评估、 动态模型、 驱动机制、 研究尺度和保护修复5个方向. 如“response(响应)” “climate change(气候变化)” “土地覆盖变化” “驱动机制”和“驱动因素”等突现词汇, 表明气候变化和土地利用等是引起湿地景观格局演变的驱动因素; “community(群落)” “metapopulation(集合种群)” “geographically isolated wetland(地理孤立湿地)” “青藏高原”和“黄河三角洲”凸显了湿地景观格局研究的多尺度性. ③ 国外的突变词汇中, “movement(迁移)”的突变强度最大, 为10.46, 说明湿地生态系统与周围环境的物质交换和能量转换过程受到学者们的广泛研究, 湿地的生物地球化学循环研究已经成为湿地科学的核心领域. ④ “habitat(栖息地)” “waterbird(水鸟)” “景观”与“景观格局变化”等突变词汇体现了景观格局与生态过程的相互关系是景观生态学的核心内容, 从景观尺度上研究湿地的空间格局与生态过程是当前湿地领域的热门主题. ⑤ “movement(迁移)” “habitat(栖息地)”和“waterbird(水鸟)”等突变词汇也表明: 国内外研究热点的差异主要体现在国外的研究分支相对更多, 不仅聚焦了湿地生态系统的生物地球化学循环等过程[61], 还关注了生境适宜性和生物多样性等热点方向[62], 与生态水文学的交叉融合更紧密. 与国外相比, 国内在湿地生态系统的群落演替及生态过程的基础研究仍显薄弱, 应从更广泛的实验监测着手, 在不同湿地生态系统的关键过程、 生物多样性等方面进行深入探讨[52].

由于湿地生态系统演化和发展的复杂性和不确定性, 未来湿地景观格局领域可从以下4个方向开展多角度和多层次的深入研究, 不断丰富湿地科学理论体系:

1) 伴随着“碳达峰”和“碳中和”愿景的提出, 国内外研究已有学者探讨湿地景观格局与碳储量的变化规律[63]. 湿地生态系统是重要的碳库之一, 虽然仅占全球陆地面积的6%, 但是其碳储量占陆地土壤碳库的18%~30%, 对全球碳循环意义重大[64]. 湿地的保护修复对气候变暖产生了积极影响[65], 然而当前对湿地景观格局及其碳储量的价值评估仍显不足. 价值估算的不确定性如何有效量化, 以及“双碳”目标视角下的湿地景观格局如何设计应用是全球气候治理背景下的湿地景观格局领域的新难点.

2) 湿地景观格局演变是气候变化和土地利用等共同驱动的结果[66], 然而以往研究大多停留于定性分析景观格局受哪种驱动因素的影响程度更大, 难以为解决实际问题提供科学依据. 在实际操作中, 如何在一个综合模型中最大程度地量化和体现各个驱动因素的相对重要性还存在一定难度[67]. 因此, 结合已有的统计和经验模型, 构建合适的驱动机制模型, 定量表征和分析每种驱动因素对湿地景观格局演变的重要程度, 是湿地景观格局领域的研究关键.

3) 湿地的生物地球化学循环研究是湿地科学的核心内容[68]. 当前研究主要集中于探究碳、 氮、 磷等元素在植物—水体—底泥界面的迁移转化规律, 侧重于分析营养物质在湿地内部系统的水体与底泥沉积物中的空间分布特征以及产生的累积环境效应等[69]. 为推进陆海统筹发展和湿地生态系统的保护修复目标, 改善景观水质, 未来的研究方向应从湿地系统内部过程的孤立研究转向湿地与周边环境相互作用的综合研究, 深入探讨其间的生物地球化学循环过程.

4) 景观格局的形成反映了不同的景观生态过程, 景观格局又在一定程度上影响景观的演变过程, 景观格局与生态过程的耦合作用机制研究一直是景观生态学的核心主题[47]. 由于该课题的复杂性, 当前研究大多集中于景观结构和格局的关联性, 对景观格局与生态过程的互馈关系研究相对较少. 未来的发展趋势是采用多学科融合交叉的方式, 结合现场监测与统计分析方法, 借助卫星遥感、 无人机航拍和智能网络技术等手段, 研究多尺度景观格局与生态过程的作用机制, 推动湿地学与生态水文学的发展.

3 结论

本研究基于知识图谱, 通过发文情况、 关键词共现、 聚类和突现检测等手段, 厘清分析国内外湿地景观格局领域的前沿热点和发展趋势. 结果表明:

国外研究起步较早, 文献发表数量明显多于国内. 我国虽然起步较晚, 但是发展迅猛, 并取得了相当丰富的研究成果.

国内外研究都经历了“形成期—发展期—繁荣期”3个阶段, 并呈现出“由理论研究转向实例验证, 从共性到特性”的特点. 初期构建概念框架, 形成理论基础; 随着技术方法的革新, 发展期进行实例应用; 繁荣期内, 研究方向不断拓展, 内容得到深化.

国内外研究热点集中于景观格局量化评估、 动态模型、 驱动机制、 研究尺度和保护修复5个方向. 同时, 研究热点的演变进程与政策规划具有强耦合性.

国内外研究热点的差异主要表现为国外研究与生态水文学的交叉融合更为紧密, 不仅聚焦了湿地的生物地球化学循环过程, 还关注了生境适宜性和生物多样性等热点方向.

未来发展趋势是加强湿地景观格局及其碳储量的变化规律研究, 构建驱动机制模型, 探讨湿地与周边环境相互作用的生物地球化学循环过程, 通过多学科交叉融合方式研究景观格局与生态过程的互馈机制, 推动湿地学与生态水文学的发展.