高校课程思政的开展策略研究

2022-10-22王玉珍

王玉珍

摘 要|课程思政是指通过充分挖掘各门课程中的思想政治教育要素,把思维引导与价值观培养有效渗透到各门课程的教育教学过程当中,使各门课程都起到思想政治教育的效果,切实发挥高校其他课程与思想政治工作的协同效应。自从课程思政这一概念产生以后,各院校都对它开展了积极的探索,并获得了一些理论和实践上的 经验成果,但是也有许多不足之处。本文主要论述了课程思政与思政课程的关系、课程思政开展的原则,开 展的现状和现存的问题,提出了高校在课程思政实施和评价上突出育人的中心地位;课堂教学过程中注意改 进教学内容与教学方法,并针对学科课程特点灵活开展课程思政;从教师的个人层面,要加强教师对课程思 政的认同意识以及提升教师实施课程思政的能力,以期为课程思政的开展实施提供有效的策略。

关键词|高校;课程思政;开展策略;德育

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

2018 年,全国教育大会召开,以“立德树人”作为教育根本使命被再次明确和强化实施,思政教育在教育领域的生命线地位被进一步体现出来[1]。由此,在全國高校掀起“课程思政”建设课程的新探索, 尤其以上海市为代表形成了“上海经验”,取得了不少成果。但是由于“课程思政”的提出时间不长, 尚未形成系统的课程实施策略。若要提出有效可行的实施策略,则必须深刻理解“课程思政”的深层含义。

1 课程思政与思政课程的概念界定

课程思政的含义

课程思政是指通过全面挖掘各门学科课程的思想政治教育要素,把思维引导与价值观培养有效渗透到各个学科课程的教学过程之中,使各种学科都起到思想政治教育的效果,切实发挥高校各门学科课程与思想政治工作的协同效应[2]。由此可见,课程思政是在其他的课程中对学生进行潜移默化的思想政治教育。长期以来,高校的思想政治课程在对学生实施德育中占有主要地位,其他的课程中含有的思想教育的成分没有得到充分的利用。为了破解这一问题,“课程思政”担起了协同教育的重要任务。课程思政将思想道德教育有机整合在其他各专业课程中,与思想政治课形成协同效应,起到“铸魂育人”的重要作用。

课程思政的特点

一是整体性,课程思政不是某一门学科,而是一种系统性的、整体性的课程观念。这就意味着高校的思想政治教育已经不仅仅局限于思想政治课程教学之中,而是扩展至全部的课程教学当中,调动其他课程一起投入到育人的工作中来,体现各自的育人价值。

二是融合性,课程思政并非指特定的思政课程,而是和其他专门的学科的教学内容、教学环节等结合在一起,具有独特的价值导向的教学过程。

三是潜隐性,课程思政是以隐性的教育方式对学生们开展思想政治教育,把思想、政治、道德等内容渗透到各个学科课程教学之中,在进行其他专业知识教授时同时实现立德树人的教育目的。

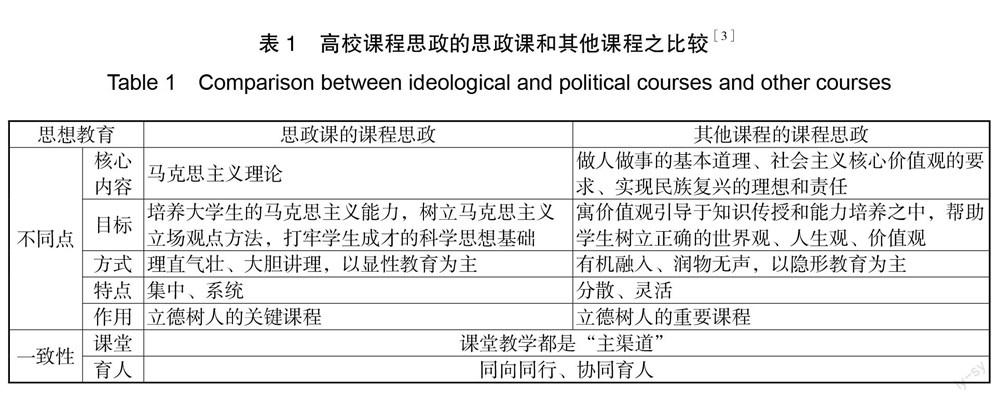

思政课程与课程思政的关系

思政课程指一般的思想政治课程,是一门或一系列具体的课程,是立德树人的主要课程,以马克思主义理论作为核心内容,任务是培养当代大学生的马克思主义能力、马克思主义立场观点。以显性教育为主,对思想道德内容进行集中、系统的讲述。

课程思政是指其他各个学科课程所构成的课程体系,以隐性教育方式为主,把对大学生的价值观培育寓于知识传授和能力培养当中,以分散、灵活的方式进行。课程思政与思政课程并不是取代与被取代的关系,它们应是相辅相成、相互弥补的关系。

2 高校课程思政开展的原则

理论依据

我国推行“五育”并举教育政策

我国推行“五育”并举的教育政策,“五育”由德、智、体、美育和综合实践活动五个方面组成,各有其特点又相互联系,需要我们处理好各自的关系。这样在具体的实施过程中,才能把握好各自的尺度,不至于偏向其中一方,才能真正做到“五育”并举,实施全面发展的教育。因此,我们要正确认识思想政治教育与专业知识课程教学之间的关系,将二者有机地结合起来,使课程思政教学能够有效地开展,发挥其应有的育人作用。

思想政治教育应当普遍存在于一切教学之中

“思政”教育是指对学生进行思想政治教育,更深层次理解是道德教育,即“德育”。直接的道德教育就是指开设专门的德育课程,例如思想品德课和时事政治课程等,开设这类课程使学生系统地学习道德知识以及理论,树立正确的人生观、价值观。间接的道德教育即除了思想政治课以外的其他教学活动,通过教学活动将道德教育渗透其中,使学生的品质在潜移默化中得到提高,比如道德课程以外的其他课程、学习讲座、社会实践活动、学校制度、校园环境建设以及教师行为规范等。所以,对学生的思想政治教育应渗透在其他的课程教学当中,充分调动其他课程中蕴含的德育因素,将其充分利用起来,服务于我们的思想政治教育。

课程思政开展原则

课程思政并不只是某一学科或一类课程,而由其他各门类课程所形成的课程体系,以隐性教育方式为主。课程思政有整体性、融合性、潜隐性等的特点,这就需要我们在对其开展过程中格外重视它的特点, 遵循一些开展过程中的原则。

坚持党的思想,依托整体课程体系开展课程思政

坚持党的领导,可以确保课程思政的政治性、准确性以及先进性。课程思政的开设需要与党中央的思想高度一致,只有以中央为主导方向,才能确保课程思政的方向性。课程思政要以整个课程体系为依托, 不能单靠思政课程进行“单打独斗”,要始终围绕教育目的即“培养什么人”这一根本问题开展[4]。

遵循教学规律,开展课程思政提高学生思政水平

思想政治教育教学过程的规律是指思想政治教育教学过程中各要素间的实质联系及其相互作用趋势[5]。课程思政在实施过程中需要与大学生的思想品德发展水平之间维持一个适当的弹性。维果茨基的“最近发展区”理论强调在确定儿童教学目标时既要考虑到儿童现有的发展水平,又要在此基础上有所提升,又不能超出学生的能力范围。课程思政的教学规律也是如此,教师对学生所提出的教育要求必须适当超出学生当前的思想品德水平,既有提升学生思想品德水平的可能,又不会高到学生经过努力也无法达到的程度。

加强德育建设,通过教学夯实课程思政的德育性

赫尔巴特认为教学的作用十分重要,提出了重要的教育性教学原则。教育性教学指出,德育通过教育产生实际的效果,教学是实施道德教育的手段,德育是教育的目的,缺少两者中的任何一个,教育都是没有意义的。赫尔巴特将教学和德育紧密结合起来,揭示思想品德和知识教学之间内在的联系。知识教学与思想道德教育之间存在如下关系:一是,学生对基础知识的掌握促使他们在思维上的提升。当学生对基础知识进行理解以后,内心深处的情感就会被唤醒,使其在情感态度和价值追求上发生积极的变化,学生的思想就会转化成为水平更高的思想品德。二是,学生思维水平的提升会促使他们更加积极主动地学习知识。当一个学生的思想水平提高了,他就会更加主动地去学习和掌握知识。三是,不能只重视知识的传授而忽视思想教育或者只重视思想教育而忽视知识的传授,需要把握好二者的融合尺度,相互促进,使其发挥最大的教书育人价值。因此,高校把思想政治教育融入专业课程中,利用课堂教学形式进行思想政治教育,是非常有必要的。

3 当前高校开展课程思政的现状

实践上的欠缺

当前,部分教师过于注重学科知识体系的讲授,思想政治融入课堂教学力度明显不足,照本宣科和枯燥乏味的教学模式在一定程度上导致了学生丧失学习兴趣,以至于达不到预期的教学目标[6]。将思 想政治教育有机融入专业课教学内容与教学过程当中是课程思政教学的难点,也是很多教师畏于从事课程思政教学的重要原因[7]。教师如果不考虑专业课与思想政治元素的相似性与差异性的基础上,将两 者直接嫁接,必然会遗漏一些有价值的融合点,从而引起排异性反应,影响了专业知识的教学效果,使学生感觉到教师为了思政而思政,给思想政治教育带来隐性的负面效果。

认识上的误区

教师对课程思政教学改革不够重视

部分教师认为思想政治教育“假、大、空”,对大学生的成长没有多大意义,认为在专业课教学中融入思想政治内容也是无用的。由此可见,教师们对“课程思政”的理解也很不准确,他们认为在专业课程教学中的思想政治教育会占用学生掌握专业知识的时间,花了太多的时间去接受思想政治教育的益处并不大,效果也不明显,这其实是不正确的。“课程思政”教育并非某一门类或者某一学科课程老师的责任, 而是每一个教师都是传授思想道德教育的重要力量。在“课程思政”这一教学改革模式下,所以教师都必须充分重视并实施课程思政,积极发挥自己的作用来引导学生把握思想政治道德,促进学生的全面发展。

学生对课程思政教学改革的认识不足

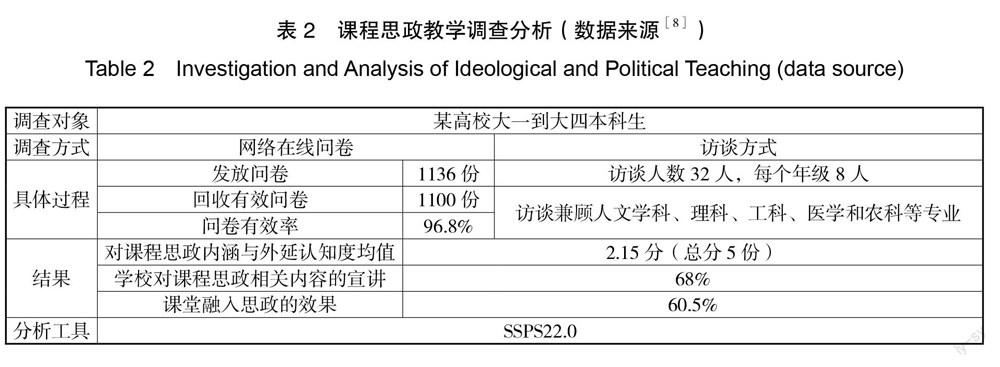

有调查发现,大学生对课程思政的内涵和外延的理解仍流于表层,认知效果不容乐观;对课程思政进入课堂呈现明显区别;对专业课程思政认识呈现多元和聚焦特点[8]。如表2 所示,对于课程思政的内涵和外延,大部分学生都缺乏了解,认知度均值仅仅为 2.15 分,总分为 5 分,这表明大学生对课程思政内涵和外延认识度不高,而学校层面也少有正式的渠道對课程思政相关内容进行宣讲。

由此可知,课程思政教学改革所取得的成效并不突出。教师对课程思政教学改革的认识不足,在思想以及行动上也不够积极;学校层面上并未对老师、学生等做出相应的系统指导。而课程思政也仅作为教学改革项目,并没有得到很好的推进,教师们按照各自的理解进行课程教学,因此大家对课程思政还没有形成统一的认知。

实施机制不完善

长期以来,因为学生的就业压力、教师的晋升压力等,教师将科学研究、职称晋升作为主要任务, 导致对教学的不够重视。高等院校的人才培养方案通常注重基础知识的传授和创新能力的培养,至于怎样推进课程思政教学开展,则缺乏具体的框架设计、实施战略和评估方法,可操作性不强。

4 高校课程思政开展的策略

前人对于课程思政开展的研究已有一定的理论成果,在实践上也积累了一定的经验。但是如上文所述,课程思政在展开具体的教学时,缺乏明确的教学设计指导,取得的效果并不明显。下面笔者将从学校、教学、教师三个层面提出“课程思政”的课程实施的一些建议,以期为未来“课程思政”课程的开展提供有效的实施策略。

学校层面

学校要对课程思政高度重视,从课程思政的建构、实施、评价上要突显育人的中心地位。从学校层面来说有以下几点:一是,从课程思政的建构上看,学校教学主管部门应构建“全方位育人”的课程思政体系,确定课程思政具体的实施方案,从而指导教师在开展课程思政时要以立德树人为核心,充分挖掘各个学科的思政元素和育人功能。二是,从课程思政的落实上看,学校应该以立德树人为出发点,根据国家要求和学校的特点、学科特色和学生发展的需要,从严落实课程教学计划,积极推动课程思政的有效落实,发挥所有学科课程的育人功能,培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,此外学校要积极开展有关课程思政的宣传讲座,宣传其内涵以及开展的重要性等,倡导教师积极实施以及学生主动接受学习。三是,从课程思政的评价上看,高校还需要构建“一元主导、多元并举”的课程思政评价体系,以立德树人的成效作为评判的基本准则,涵盖课程设评价、学生评价、教师评价等多个维度,依据课程实施所取得的效果来进行考核。

教學层面

改进教学内容

一方面,教师需要充分挖掘各门学科中蕴涵的思政元素。每一门学科课程中都有相应的潜藏着的德育资源,需要认真去挖掘其中的思想政治元素,这些元素挖掘出来之后,还要将其有机融入具体的教学中。比如,在历史学科教学之中,就可以培养青年大学生的爱国主义精神和国际主义精神;在物理学科课程教学之中,就可以培养青年大学生实事求是、勇于革新的科学态度与精神。而所有的学科课程都能培养大学生的学科精神与理性意识。另一方面,不能局限于本门课程的本身所包含的思政元素,而是从立德树人的高度,把更多的思政元素和育人元素有机融入各门学科的教学当中,让思政育人贯穿于一切课程教学当中,实现课程教学全方位思政育人。

改进教学方法

每个学科都蕴含着育人的价值,但是要使其发挥作用,必须落实到具体的教学过程中。课堂教学设计得怎么样,教学内容是否新颖而吸引学生以及教学方法是否能被学生所接受,这都是课程思政在具体教学实践过程中应思考的问题。因此,下面从教学方法方面提出几种课堂教学方法,一是,可以采用问题教学法,从学生所关注的现实问题出发,启发学生的思考如何运用知识和技能去服务是社会、建设国家, 传递正能量。二是,可以采用案例教学法,许多专业理论是抽象的,需要用具体和生动的例子来辅助讲解。教师可以选取现实生活中的热点案例,将其与专业课程教学相融合,这就为引入现实内容提供契机,引发学生对生活中为人处世的思考,从而对大学生的思想和行为上产生积极的影响。三是,可以通过互动的教学方式,通过采用这些课堂教学方法来提高课堂教学的吸引力,使其课程思政达到更佳的教育效果。

根据学科特点灵活实施

需要思考的是,思想政治教育如何与专业知识体系进行有机的结合,如何让思想品德教育通过传授知识的手段具体地、生动地、形象地传输给学生。课程思政建设的终极目的是实现在教育教学的全过程中育人, 但是不同的专业有不同的特点、不同的课程有不同的性质、不同的教师个人教学能力也存在差异,不同的学科、课程、专业知识需要用不同的教学方法因此,对各类专业课程的课程思政进行一个统一的建设是不可行的,应依据不同的专业特点进行具体的设置,有机地融入专业课程中,根据不同学生的特点而因材施教。

教师层面

提升教师对课程思政的意识与认同

知识虽然有专业之分,但是所有课程之中都蕴含着育人的资源,应该有效利用这些育人的资源,使所有课程充分发挥协同作用,实现思想政治立德树人的目标。任何课程要取得成效,都必须由教师将其落实到实际的课堂中。专业课教师要具备扎实的专业知识和专业技能,还必须有意识地承担自身的思想政治教育职责,增强自身对课程思政的意识与认同感,把自身视为这场课程思政教学改革中的主体,主动积极地去落实,并主动挖掘各门学科中蕴含的思想政治教育元素,从而实现全员全方位全过程育人。必须注意的是,专业课程与思政课程的教育教学目标也各有侧重点,课程思政提倡将思想教育有机融入其他专业课程之中,而不能单单以思想教育去冲淡专业知识的教学,需要注意融合的尺度,切不可将其他的课程上成了传统的思想政治教育课。

提高教师实施课程思政的能力

实施课程思政的主体是教师。其一,教师首先要对课程教学活动进行反思和研究,让自身实施课程思政的能力得到提升。思想具有价值性,和传授知识相比,传授价值观并让学习者的知识内化于心、外化于行,是具有难度和挑战性的。教育并不是纯粹的技术和理性,教育还需要关注学习者的价值和意义, 关注学习者的精神世界的成熟和健朗。其二,教师要形成研学共同体,通过集体的力量,共同提升课程思政教学能力。教师之间应该构建教学共同体,集中研讨、集体备课、集思广益,共同发掘本学科课程的思想教育元素,启发学生透过“术”的背后看“道”,在教学相长中,教师不断提升自己的课程思政能力。其三,教师提升自身课程思政能力真正的动力源来自教师自身对于教育事业的情怀。俗话说“心动才能行动”,只有教师真正热爱教育事业,有精神追求,有教育信念与教育信仰,教师才能真正做到自觉地培养学生追求真理的意识、热情、勇气和行动。所以教师应当培养自己的专业素质,涵养自己的专业精神,从而为教师进行课程思政提供源源不断的动力。

参考文献

[1]梁燕.新时代高校课程思政建设的若干思考[J].高教研究,2020(8).

[2]罗薇.“课程思政”:高校思政教育改革新视角[J].大庆社会科学,2018(6).

[3]刘福军.高校思政课的课程思政怎么看、怎么办、怎么建[J].北京教育(高教),2020(9).

[4]孟祥凤.构建高校“课程思政”目标体系的必要性、原则及措施[J].兰州教育学院学报,2020,36(3):71-73.

[5]陈万柏,张耀灿.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2015.

[6]黄磊.高校课程思政教学改革的思考[J].教育研究,2020(2).

[7]张岩,宋京津,关福远.高校“课程思政”教学改革的阻力与对策[J].高教学刊,2020(29): 174-177.

[8]刘亦晴,梁雁茹,许春冬.“课程思政”教学改革的调查和探索[J].江西理工大学学报,2020,41

(4):88-92.

Strategic Research on Ideological and Political Development in Colleges and Universities Curriculum

Wang Yuzhen

Faculty of Education, Guangxi Normal University, Guilin

Abstract: Curriculum ideology and politics refers to the effective penetration of thinking guidance and value cultivation into the education and teaching process of each course by fully mining the elements of ideological and political education in each course, so that each course can have the effect of ideological and political education, effectively Give full play to the synergistic effect of other courses in colleges and ideological and political work. Since the emergence of the concept of curriculum ideology and politics, various colleges and universities have actively explored it and obtained some theoretical and practical experience, but there are also many shortcomings. This paper mainly discusses the relationship between curriculum ideology and politics and ideological and political courses, the principles of curriculum ideological and political development, the current situation and existing problems, and puts forward the central position of colleges and universities in the implementation and evaluation of curriculum ideological and political education; the classroom teaching process Attention should be paid to improving teaching content and teaching methods, and flexible development of curriculum ideology and politics according to the characteristics of the subject curriculum; from the personal level of teachers, it is necessary to strengthen teachers awareness of curriculum ideology and politics and improve teachers ability to implement curriculum ideology and politics, in order to provide a basis for curriculum ideology. Provide effective strategies for the implementation of policies.

Key words: Colleges and universities; Curriculum Ideology and Politics; Strategies for implementation; Moral education