我国高校外语专业课程的“应为”与“可为”

2022-10-22周宜澄杨曈

周宜澄 杨曈

摘 要|为了顺应“文化强国”的战略需求,走好人文交流之“一带一路”,高校外语专业需要培养符合国家战略政策所要求的外语人才,这是我国高校外语专业的“应为”之处。然而,外语改革过程是双向进行的,既包括政府的决策引导,也包括高校的自主改革。本文以外语教育改革的先驱校——北京大学、北京外国语大学为 研究案例,在探讨高校外语专业的课程改革的“应为”之处的同时,也试图挖掘在“新文科”背景下外语专 业立足于时代需要的“可为”空间。

关键词|文化强国;“一带一路”;新文科;外语学科;课程改革

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

高校课程过去被认为是由学院、教师负责的工作,然而诸如社会、政府之类的外部因素同样作用于课程的改革[1]。同样,外语学科的发展必须符合国家战略需求,才能获得更大的发展[2],甚至有观点 认为推动外语教育改革的不是学术争鸣,而是政府决策[3]。基于这些观点,有学者根据文化强国、“一带一路”等战略,深入探讨树立文化自信是高校外语专业的重中之重[4],而外语人才更是助力“一带一路” 发展的重要环节[5]。综合来看,这些研究遵循“由上而下”的论述模式,阐释国家教育战略、政策对 外语教育改革的影响,以及从中暴露出外语教育存在的问题、课程改革的必要性。

综上研究大多从宏观的角度讨论外语专业改革的策略,虽然也有学者将日语学科作为切入点,强调高校自身针对人才培养[6]、教材编撰等改革的能动性[7],却缺少对培养目标、教学方式、课程设置等 方面的全面落实论述。本研究认为,外语改革过程是双向进行的,既包括政府“自上而下”的决策引导,也包括高校“自下而上”自主改革的进程。为了顺应“文化强国”的战略需求,走好人文交流之“一带一路”,培养符合时代要求的外语人才是我国高校外语专业的“应为”之处。然而,由于每所高校的理念、学科资源、师资、生源以及地方资源各不相同,在复合型外语人才的培养方面的举措也各具特色。因此, 在教育部提出的“新文科”背景下,外语学科如何通过交叉融合实现创新发展又成了一项大有“可为” 的议题。北京大学和北京外国语大学,是我国一流综合院校和外语类高校的典型代表,也是复合型外语人才培养改革的先驱学校。本文以北大、北外为研究案例,试图探讨在中国外语战略及相关政策的导向下, 高校外语专业的课程改革的“应为”之处与立足于时代需要的“可为”空间。

2 影响高校外语专业改革的国家战略

近年来,随着国家关于人才培养方面的战略与相关政策的不断调整,高校外语专业面临着社会需求的新变化。为了更好地服务于社会主义文化强国建设,响应“一带一路”的时代内涵,外语专业开始重视具有文化竞争力的人才培养。在巩固传统学科优势的同时,在复合型外语人才培养方面,也出现了呼应“新文科”战略的改革趋势。

以语为载“走出去”

在全球化的大背景下,各国之间文化的碰撞和融合日益凸显,这也意味着文化输入国的本土文化安全将面临潜在的危险。因此,国家文化软实力的提升和民族自信的培养成了现实需求,教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见(2012)指出,要培养能够推动文化传承创新,掌握国际学术话语权的外语人才[8]。

为了进一步提升中国文化的国际竞争力,“一带一路”倡议应运“走出国门”的时代背景而生,其不仅是经济发展之路,更是人文交流之桥[9]。建设“一带一路”不仅是建设商业通道,更是建设人类 文明交流的平台。中国在“一带一路”上的崛起,必须是以一个文化强国的姿态崛起[10]。而语言是文化交流沟通的媒介,是思维的载体,因此在传播中国文化的过程中,外语的地位不言自明。如何在沿线各国将这一宏伟战略布局落地生根,如何以中华文化以本位,从被西方表述的客体角色,成为讲好中国故事的独立主体[11],也许对应语言人才的培养不可或缺。

为塑造以文化来强国的新时代外语人才,增强高校外语专业课程中学生对于传统文化类学习的比重, 或许是提升中国文化对内感召力的有效手段。讲好中国故事的前提,是对于优秀传统文化的认知、了解、热爱,由是才能做一名中国故事的合格讲述者。应时代之变,顺战略而行,在“一带一路”倡议发展的现实需求下,加强“一带一路”沿线国家非通用语种专业建设力度,扩大语种覆盖面,同样成了外语专业的首要任务之一。

化新于文“融进来”

改革开放以来,外语教育始终在助推国家经济的发展和文化的沟通,随着对外开放程度的加深以及“一带一路”倡议的推进,高校外语专业作为传统学科,需要巩固优势的同时,也应该思考新变局之下的新对策。2018 年教育部颁布《普通高等學校本科专业类教学质量国家标准》,指明外语类专业可以与其他相关专业结合,培养复合型外语人才,以适应社会发展的需要[12]。这鼓励高校外语专业开始尝试学科之间的交叉融合,但国家并未对此出台明确的战略指示。2019 年 4 月,在“六卓越一拔尖”计划 2.0启动大会之后,“新文科”战略正式实施。建设“新文科”的核心要义可以归纳为:“立足新时代,回应新需求,促进文科融合化、时代性、中国化、国际化,引领人文社科新发展,服务人的现代化新目标”[13]。当今中国高等教育新文科改革的浪潮,为外语教育的改革提出了新目标,指明了可为之处:在新文科战略的指引下,复合型外语人才的培养可以具体到不同专业的融合,以及课程创新改革上去。

跨学科发展是新文科战略的一大重要关键词,于高校外语教育的课程建设而言,不拘泥于传统外国语言文学下设置的二级学科,不仅需要打通人文科学和社会科学,也需要将理、工、医等学科融入文科中来,这也是建设复合型外语学科专业的可为之处。此外,新文科之“新”,也在于其呼应新时代具有中国特色的文科建设需求,建设发展中国学派。外语专业是中西方文化碰撞交流的前沿学科,承担着“让中华文化走向世界”的使命,因此,塑造外语专业人才的文化自信,或许同样能够提升我国的国际话语能力。

3 优势学科联合下的未来引领——北京大学的案例研究

北京大学作为国家培养高素质、创造性人才的摇篮,在外语专业改革以及复合型人才培养方面,具有综合型大学的优势。为了服务国家“一带一路”倡议推进,北京大学外国语学院在培养目标、专业开拓等方面都做出了应对,而在复合型外语人才培养上,也通过学员之间的合作,展开了一系列跨学科的融合尝试。

北京大学的“应为”——“一带一路”倡议下的多语种设置及区域国别研究人才

培养有对外表达能力,能参与国际学术的国际化人才,以及培养应用型、技能型、复合型人才,是“文化强国”战略方向所指。北京大学外国语学院(下文简称“北大外院”)作为国内高校外语专业之表率, 始终致力于培养合格的世界公民和外语专家,不仅拥有专业的外语技能,更重要的是能够借助于外国语言文学、国别研究等研究方向,完全进入外国文化的世界。与只具备本国单一语言文化视野的人们不同, 真正的国际化人才,不仅能在相关专业之内出类拔萃,在国际化舞台也能够凭借自己过硬的外语技能和专业知识,成为各个领域的领军人物[14]。北京大学作为国内首屈一指的综合類高校,不仅专业门类齐全, 也拥有丰富的国际教育、交流资源,北大外院更是受益于此,走在国内国际化人才培养的前列。

文化强国战略对国际化人才的培养提出了要求,北大外院将能够使用数门语言进行研究和交流作为教学的基本目标,从而培养能够“引领未来”的国际化人才。对于英语专业的学生,要求掌握另外一门或以上的外语,而非英语专业的学生,则需要熟练地掌握英语。对非外语专业的学生,北大外院同样设立了“多语种国际化人才”拔尖学生培养实验班方案,对学生进行第二、第三外语的强化,同时巩固英语水平,力争达到母语水平。具有跨文化交际能力的外语人才,不仅为中国争取相关领域更多的国际话语主导权,也能更好地将中华文化传播出去。

北大外院也积极进行着区域与国别相关专业的建设工作,以推进“一带一路”倡议的发展。近 60 种外语(古代语言和现代语言)及跨境语言资源,多语种、广覆盖、高质量的语言课程为该专业学生 培养奠定了坚实的基础。目前,北大外院国别与区域研究专业主要包括中东、俄罗斯—中亚、东南亚、南亚研究等方向,并主要聚焦“一带一路”沿线关键国家与地区,开展政策性、前瞻性研究。例如:

“新时期中亚的安全与发展”“疫情后的中国与周边关系:俄罗斯篇”“从对视到对话:‘一带一路 倡议下中俄青年交流的实践和展望”等系列讲座。诸如此类的国际交流活动,有助于外语人才国际化 视野的拓宽,以及代表中国参与国际事务能力的强化。2022 年,其开设的专业主要聚焦于德语、日语、朝鲜(韩国)语,通过小班化教学,在语言、历史、文化、外交等领域进行课程学习与社会实践,旨 在为国家输送专业能力与外语技能出色的、“一带一路”倡议之下“一精多会”和“一专多能”的高 素质复合型外语人才。

此外,为了支撑以上正课及正课外课程体系的可持续性运转,北大外院作为教育部人文社会科学研究基地“东方文学研究中心”和国家非通用语种建设基地之一,在教学资源、教学方法、师资建设、国际交流等方面皆有所作为。具体而言,在教学资源方面,东语系作为“国家外语非通用语种本科人才培养基地”的建设者,设计了网络服务教学网站,实现了泰语、朝语、印地语、菲律宾语、印尼语、越南语等多语种的网络资源化[15]。在师资建设方面,学院每学期聘任二十余位外籍教师,面向全校开设数十门“一带一路”沿线国家语言及文化课程,共同推进“‘一带一路语言文化项目”建设。在国际交流方面,学院通过留学基金委员会、校际、国际交流合作项目等形式,鼓励学生“走出去”,到非通用语种对象国进行短期或长期的学习,以培养国际交流综合素养。为了丰富教学方法,学院也通过建设非通用语种外语学习共享空间,利用各种外语专业技术工具与手段、外语特色学习资源来促进外语教学的交互性[16]。

北京大学的“可为”——“阿拉伯语 + 考古”的复合型外语人才

复合型国际化人才始终是北京大学人才培养目标中的一项重要议题,不仅需要具备包括听说能力在内的专业外语技能,更需要用语言结合其他专业领域的知识,加强对外国文化的理解,提升自身跨学科核心竞争力。

北京大学在办学过程中始终贯彻“兼容并包”的方针,不仅拥有门类齐全的学科分类,学科综合建设水平也始终位于前列。由此一来,各学科本身强大的实力,就为“新文科”融合发展提供了优势学科联合的无数可能。在北京大学学部与院系分类中,跨学科类成为单独的一大板块。其中的元培学院具有文科、理科、医科等多学科优势,而培养创新型人才正是需要大力发展跨学科建设,打破传统学科的壁垒, 探索“新文科”专业建设。为此,元培学院开拓了“古生物学”“政治学、经济学和哲学”等跨学科专业, 其中,也有涉及外语的复合型人才培养。最有代表性的是元培学院携手考古文博学院和外国语学院联合设立的外国语言与外国历史(考古学方向)这一专业,将阿拉伯语与考古学方面教学和学术研究训练结合, 旨在培养历史学复合型外语人才。

之所以选择融合“阿拉伯语 + 考古学 + 历史”,主要是基于几点原因:其一,以铜为镜,可以正衣冠;以史为鉴,可以知兴替。当今的中国正前所未有地接近世界舞台的中心,为了更好地通晓历史变迁, 从而明晰当今局势,社会对于外国历史文化人才的需求与日俱增。其二,北京大学作为新中国最早建立阿拉伯语系的大学,在阿拉伯语教学与研究上具有得天独厚的优势。其三,以阿拉伯语为官方语言的国家包括埃及、伊拉克、约旦、摩洛哥等,而其中的古埃及文明是世界古代历史最悠久的古文明,古埃及的遗物、遗迹最丰富[17],在世界考古学中具有重要的地位。而语言是洞悉文明的窗户,掌握阿拉伯语 无疑与培养阿拉伯语国家考古领域的人才相得益彰。

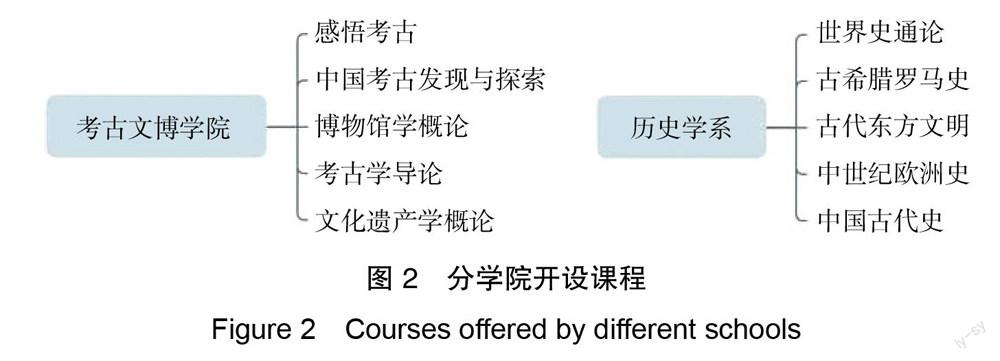

复合型专业除了要求学生掌握阿拉伯语听说读写技能以外,同样要求学生扎实地学习基础考古学理论、田野考古技能,从而培养出素质高、学识宽阔、基础扎实、适应力强的外国考古学人才,并为相关学科输送高质量的研究生人才。除去中国近现代史纲要、大学英语等公共与基础课程之外,该专业灵活设置了核心课程、限选课程以及通识与自主选修课程,由考古文博学院、外国语学院分别负责开设,也包括历史学系、哲学系、艺术学院开设的与此专业相关课程。自 2007 年设立以来,元培学院始终倡导在低年级进行通识教育和大学基础教育,夯实、拓展学生专业基础,在高年级则要实施宽口径的专业教育, 培养学生实践与研究创新能力[18]。“外国语言与外国历史”专业的设置,是将通识教育与传统宽口径 专业教育的又一次相结合。因此,大学一年级时,该专业课程主要由考古文博学院和历史学系联合开设, 以历史学与考古学基础核心课程为主(详见图 1)。专业课程设置的覆盖面十分广泛,从哲学、艺术史, 到人体骨骼、古兰经导读,不仅着力于世界历史、各文明考古学,同样涉及中国本身历史、考古史的学习,体现在图中涵盖的“中国古代史”“中国考古发现与探索”等课程上。此外,在一二年级全校必修的通识课程中,专门设置了 23 门与中国有关的课程,且此部分课程学分不能与其他部分课程学分重复叠加计算,例如:“中国古籍资源与整理”“中国人文地理”等课程。尽管旨在培养外国历史文化人才, 仍然立足于本国情势,增强学生对于本国历史考古的文化自信,符合“新文科”战略中建设发展中国学派风格的要求。

世界史通论 古希腊罗马史古代东方文明中世纪欧洲史中国古代史大学二年级开始,将课程分为“考古”和“外国语言”两个方向,在继续进行考古文博学院课程 的同时,开设外国语学院的阿拉伯语课程。同时,在春季或秋季学期外设置双方向专业选修课,其中 包含更细致的考古学领域以及更高层次的阿拉伯语听说读写课程。学生从四年级开始撰写毕业论文, 由学籍所在的考古文博学院授予历史学学位,如果想获得文学学士学位,则需要学生在外国语学院做 毕业设计,在本院缺少的毕设学分可以通过限选课程、专业选修课来弥补,这也给予了学生自由选择 的空间。

4 复语复合中的前进之路——北京外国语大学的案例研究

作为肩负着培养高端语言人才重任的外国语大学,北京外国语大学在积极推进“一带一路”国家战略, 培养具有中国情怀、国际活动力和跨文化交际能力的复合复语型、国际化人才方面发挥的作用尤为重要, 这也对其相关专业建设提出了新的要求。

北京外國语大学的“应为”——“一带一路”中亚语种建设

当今世界局势下,非通用语种建设是我国人才发展战略的一大重要任务,同样是“一带一路”倡议继续顺利推进的前提条件之一。北京外国语大学作为国内八所非通用语种本科人才培养基地高校之一, 目前已经设立了 101 个语种专业,并将实现“一带一路”沿线国家语言全覆盖作为目标,积极探索着“通用 + 非通用”语种人才培养的新模式。

“俄语 + 中亚语”新型复语专业,正是基于北外于 2015 年提出并制定的中亚非通用语种群建设规划而建立。其一,中亚地区以其重要的地理位置、丰富的资源,落足与丝绸之路经济带的重要战略位置, 中亚五国之首的哈萨克斯坦更是“一带一路”的首倡之地,由是我国与中亚各国的经济、政治、文化交流需要一大批掌握对象国语言、又有一定专业优势的复语人才。其二,中亚各国自独立以来,“去俄罗斯化”导致俄语并不能实现外交全覆盖,中亚语种建设产生了现实需求。但是现阶段,单一的中亚语教学并不利于学生未来的就业选择以及优质生源保证,俄语仍然与中亚语言有着千丝万缕的联系,是从事中国与俄国、中亚工作和实践的首要语言。而俄语学院作为北外历史最悠久的院系,具有强大师资的同时, 更是我国俄语教科书编写的重要基地之一。因此,开设的“俄语 + 中亚语”专业的任务就交由了俄语学院。该专业以俄语教学为主,辅以中亚国家的语种教学,旨在培养既精通俄语,又熟练掌握某一种中亚国家官方语言的复语人才,以服务于“一带一路”等国家战略。

该专业包括哈萨克语、乌兹别克语、塔吉克语、吉尔吉斯语、土库曼语在内的五个方向,采取每年 1—2 个方向轮流招生的模式,生源定为有较高俄语基础的学生。一年级强化俄语学习,二年级开始加入中亚语教学,三年级前往中亚对象国留学深造,而后归国巩固两种语言、毕业设计。专业课比重 设置大概为俄语课程占比 70%,中亚语课程占比 30%,二者互为补充,主次分明[19]。中亚语教学较俄语专业课而言,难度较低,主要旨在引导学生了解对象国的语言文化、国情环境等。除了传统的“听说读写”式外语课堂教学方法之外,也定期邀请专家学者以及外交人员举行学术讲座、主题活动,拓 展复语人才的第二课堂学习,为学生提供浸润式的语言环境、文化课堂体验。与此同时,为了弥补中 亚语种教科书的空白,北外鼓励组织中亚各国来华外教进行对应教材的编写工作,包括哈萨克语、乌 兹别克语等语种。

北外“俄语 + 中亚语”复语专业同样引起了用人单位的关注,以首届复语专业俄哈班毕业生就业去向为例,除 5 名学生继续深造外,其余毕业生进入新华社、中信建设集团等单位工作。“俄语+ 中亚语” 的复合外语人才培养模式,是北外自2016 年以来,非通用语建设长期目标践行的一次尝试,也仅是配合“一

带一路”倡议推动非通用语体系建设的一小个组成部分。相比于一些西方发达国家,在 20 世纪中期就已经明确立法,以保障外语和区域研究资助政策的长期性和稳定性而言[20],我国从“一带一路”倡议提出以来才开始真正重视、推进非通用语人才培养,其建设仍然任重而道远。

北京外国语大学的“可为”——德语学院复合型课程体系改革

随着我国社会建设重点的移动,对于外语人才的需求同样产生了巨大的变化,不再局限于语言和文学方面的外语人才。随着国际交流日渐频繁,改革开放步伐不断加快,国际交往中经济因素的不断增大, 我国以经济建设为中心的国策也在外语教学中迫切要求在原有的文学和语言学基础上增加有关外交、经贸和金融等方面的内容。同样,复语复合型人才的需求增加也意味着高校需要将主动权更多地交到学生手上,使其积极对自身复语、复合发展进行规划[21]。

北京外国语大学德语学院是新中国最早建立的德语学科点之一,创造了新中国第一本德语专业教材、第一部汉德词典等里程碑式成果。为了响应这一外语人才培养的趋势,通过跨学科课程体系改革、国际合作交流等途径,北外德语学院创新设立了培养“高素质、厚基础、宽口径”复合型德语人才的目标。德语学院覆盖了德语文学、语言学、翻译学、外交、经济、跨文化研究六大专业方向,供学生按需选择。正因人文社会相关的学科体系完整,北外德语学院在“新文科”战略下的学科融合中大有可为。

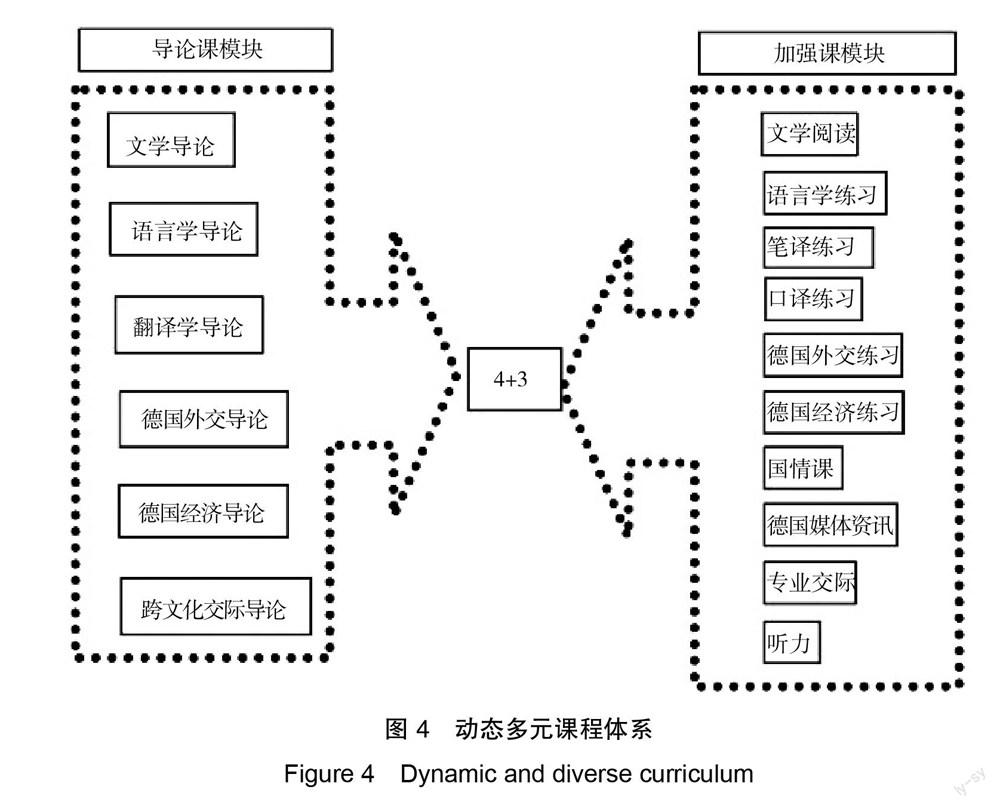

2012 年以前,北外德语系在本科设计了面向传统日耳曼语言文学、德国外交和德国经济三个方向的“三柱式课程体系”,同时也在硕士阶段增设了新的专业方向,打破外语与外交学、经济学的壁垒,培养跨学科德语人才。后来,随着社会对外语人才掌握专业程度的要求提高,以及德语学院本身师资、课程安排的变化,北外德语学院提出了“动态多元课程体系”的课程改革[22]。在课程内容上,较之“三柱式课程体系”,将课程分为了导论课与加强课两个部分,前者为长期开设的主干课,后者为技能性、辅助性的选修课。主干课有文学导论、语言学导论、外交导论、经济导论、翻译导论、跨文化交流导论六个主干课方向可供学生选择,选定其中四个方向,加强课程内容也就随之确定。此举在一定程度上丰富充实了教学内容,也更好地促成了不同专业知识之间的融会贯通。“动态多元课程体系”的设立,即使是在当今“新文科”战略扬帆盛行的大背景下,仍然是具有前瞻性、符合时代需求的一次创新,更有

利于该体系培养之下的德语复合型人才获得更多的国际学术話语权。

根据北外德语学院 2010 年至 2014 年间本科生就业情况统计来看,围绕经济、外交等领域就业的毕业生数量明显上升,例如:中国建设银行、德勤华永会计师事务所;中华人民共和国外交部、德国大使馆等[23]。由此可见,在动态多元课程体系之下,北外在经济、外交领域的复合型德语人才培养效果较为显著。

5 结语

伴随着世界经济、政治格局的深刻变化,在维护国家安全与利益方面,外语正发挥着不可替代的重要作用。中国高校外语教育既应该向外探索,培养积极参与国际学术活动,具有对外表达传播能力的国际化外语人才;也应该向内扎根,培养有家国情怀,能够推动中华优秀传统文化传承创新的中国学派建设者。这些是高校外语专业作为新时代外语人才输送者的“应为”之处,是使命所指。

在新形势下,各高校外语专业也与“新文科”战略双向奔赴,积极寻找跨学科交叉领域的可能性。尽管着力点、成效各异,但改革的路上需要不断尝试,才能探索出更多可行之路。首先,综合型大学由于拥有学科数量多、领域广的优势,主要是以众学科为支撑来进行外语复合型人才的培养。并且,目前综合型大学复合型外语人才的培养主体除了外国语学院以外,大多仍然集中于人文社科领域,例如经济、法律、新闻、历史等相关院系。因此,综合型大学同样可以利用学科种类多的优势,将外语学院和理、工、医等学院联合起来,打开复合型外语人才培养更多新思路。其次,在外语类高校中,语种覆盖面广且外语院系设置全面,这也一定程度上影响了外语类高校主要是以语言为支撑来进行复合型外语人才培养, 例如以某一语言学院为单位进行课程改革。除了跨学科培养之外,语言和语言的叠加同样可以增加课程培养的核心竞争力,尤其是“通用语 + 非通用语”的组合,不仅呼应“一带一路”倡议,也能够很好地契合一些岗位需求。因此,外语类大学可以发挥语言为主流的长处,在“复合”的基础上,也注重“复语” 人才的培养。

本文在各高校外语专业改革的能动性方面,主要挖掘了“新文科”视角下的种种尝试。但是,笔者并未对外语专业其他方面的尝试、成果做深入的讨论,也仅在综合、外语类大学中各选取了一所具有代表性的院校进行论述。今后的研究中,应对“可为”之处的视角以及研究对象做进一步的延伸。

参考文献

[1]Shawn L Oliver,Eunsook Hyun.Comprehensive curriculum reform in higher education:Collaborative engagement of faculty and administrators[J].Journal of Case Studies in Education,2011,2.

[2]蔡基刚.我国高校大学外语政策调整的范例及其战略意义[J].中国大学教学,2013(8):12-16.

[3]Markee N.Managing Curricular Innovation[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[4]娄小星.文化自信视阈下外语语言能力培养途径研究[J].沈阳工程学院学报(社会科学版), 2019,15(3):360-363.

[5]刘辉,孙妙,刘浩正.服务“一带一路” 优化外语专业人才培养[J].中国高等教育,2019(Z2): 70-72.

[6]喬穎.中国の日本語科教育における「人材育成」の系譜[J].早稲田日本語教育学,2014,27-48.

[7]李倍建.中国における日本語教育と日本語教材の編成及び使用について[J].中央学院大学社会シ ステム研究所紀要,2007,8(1):209-244.

[8]教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见[J].中国高等教育,2012(11):20-24.

[9]陈乃芳.“一带一路”倡议与国际交流合作:以北京外国语大学为例[J].大学(研究版),2018

(5):48-51.

[10]李希光.“一带一路”文明圈建设路径[J].人民论坛,2016(15):86-89.

[11]傅才武.推进文化强国建设的重大战略设计[J].人民论坛,2020(31):46-49.

[12]普通高等学校本科专业类教学质量国家标准[J].出版参考,2018(8):74.

[13]樊丽明.“新文科”:时代需求与建设重点[J].中国大学教学,2020(5):4-8.

[14]北京大学教务部.“立足燕园,放眼世界”:北大“多语种国际化卓越外语人才拔尖学生培养实验 班项目”[EB/OL].(2022-04-08)[2022-09-22].http://www.dean.pku.edu.cn/web/notice_details. php?id=448.

[15]北京大学外国语学院官网.学院概况[EB/OL].[2022-09-22].https://sfl.pku.edu.cn/xygk/xyjs/.

[16]张晓雁,王爱京.非通用语种外语学习共享空间的构建与实践:以北京大学图书馆外国语学院分馆为例[J].图书情报工作,2015,59(S2):69-72.

[17]刘文鹏.埃及学与中国[J].史学理论研究,2002(1):66-76+161.

[18]宋鑫,苏彦捷.北大元培学院通识与专业教育结合的探索[J].北京教育(高教),2016(11): 68-70.

[19]孙芳.培养非通用语创新人才,服务“一带一路”倡议:北京外国语大学“俄语+中亚语”专业建设探索与思考[J].中国俄语教学,2020,39(4):68-75.

[20]孫琪,刘宝存.“一带一路”倡议下非通用语人才培养现状与发展路径研究[J].中国高教研究, 2018(8):41-46.

[21]徐浩,濮实,单志斌.复语复合人才培养中的外语课程设计:以北京外国语大学北外学院为例[J]. 外语教育研究前沿,2020,3(1):3-7+86.

[22]贾文键.德语专业复合型、国际化人才培养模式的改革及实践[J].中国大学教学,2013(7):24- 27.

[23]北京大学德语学院.2014—2010近五年本科生就业情况分类[EB/OL].(2015-10-17)[2022-09- 22].https://de.bfsu.edu.cn/info/1058/1264.htm.

Responsibility and Opportunity of Foreign Language Courses in Chinese Universities

—Case Studies of Peking University and Beijing Foreign Studies University

Zhou Yicheng Yang Tong

Southeast university, Nanjing

Abstract: In order to adapt to the strategies of “Cultural Power” and “One Belt and One Road”, Chinese universities have the responsibility to cultivate foreign language talents that meet the demand of national strategic policies. However, the process of foreign language reform is a two-way process, including both the governments decision guidance and the universities independent reform. The paper takes Peking University and Beijing Foreign Studies University as the case studies to explore the responsibility of curriculum reform of foreign language majors in universities, as well as the opportunity based on the context of “New Liberal Arts”.

Key words: Cultural power; One belt and one road; New liberal arts; Foreign language major; Curriculum reform