稳定剂对不同药物纳米混悬剂性质的影响

2022-10-21吕亚男王琳琳綦玉洁王爱萍

吕亚男,王琳琳,綦玉洁,王爱萍,

(1.烟台大学药学院,分子药理和药物评价教育部重点实验室(烟台大学),新型制剂与生物技术药物研究山东省高校协同创新中心,山东 烟台,264005;2.山东绿叶制药有限公司长效和靶向制剂国家重点实验室,山东 烟台 264003)

随着组合化学及高通量筛选技术的广泛应用,越来越多的活性化合物被发现,但40%以上的化合物因水溶性差而生物利用度较低[1]。纳米混悬剂(Nanosuspension,NS)是由药物颗粒和稳定剂组成的纳米胶体分散体系,具有载药量高、副作用小、放大方便等优点[2]。

在纳米混悬剂的制备及储存过程中药物容易发生沉降、聚集、晶体生长和晶型转变等现象,这导致了纳米混悬剂的不稳定[3]。解决稳定性问题常用方法是加入稳定剂[4],稳定剂一般分为非离子型表面活性剂、离子型表面活性剂、聚合物稳定剂和其他稳定剂[2],离子型表面活性剂通过静电斥力稳定混悬剂[3],而聚合物和非离子表面活性剂通过空间斥力提高混悬液的稳定性[5]。稳定剂的选择是制备纳米混悬剂的关键,药物的疏水性、化学结构、酸碱性以及稳定剂的分子质量、分子结构、表面张力、粘度、亲水亲油值等均可能影响纳米混悬剂的稳定性[6]。

本研究采用介质研磨的方法制备纳米混悬剂,以不同疏水性的弱酸性药物美洛昔康(MLX)和弱碱性药物多奈哌齐(DPZ)作为模型药物,分别与不同类型(非离子型表面活性剂、离子型表面活性剂、亲水性聚合物)的稳定剂进行组合制备纳米混悬剂。探索不同性质的药物及稳定剂对纳米混悬剂粒径、电位、形态、晶型、体外释放及稳定性等的影响,为纳米混悬剂中稳定剂的选择提供参考。

1 实验部分

1.1 仪器

DYNO-MILL RL型球磨机(瑞士WEB公司);Hei-TORQUE Precision 400型顶置搅拌器(德国Heidolph公司);1260型高效液相色谱仪(美国Agilent公司);3000型激光粒度仪(英国Mastersizer公司);Zetasizer Ultra型纳米粒度电位仪(英国Mastersizer公司);Phenom XL型台式扫描电子显微镜(荷兰 Phenom公司);G20型透射电子显微镜(美国FEI公司);D2 PHASER型X射线衍射仪(德国Bruker公司);SW22型恒温振荡水浴摇床(德国Julabo公司);LUMiSizer 651型分散体系分析仪(德国LUM公司);FreeZone型冻干机(美国Labconco公司)。

1.2 试药与试剂

美洛昔康(MLX,江苏飞马药业有限公司);多奈哌齐(DPZ,上海毕得医药有限公司);吐温80(Tween 80,国药集团化学试剂有限公司);泊洛沙姆188(P188,德国BASF SE公司);十二烷基硫酸钠(SDS,湖南尔康制药股份有限公司);脱氧胆酸钠(NaDC,上海麦克林生化科技有限公司);聚乙烯吡咯烷酮(PVP-K30,国药集团化学试剂有限公司);羟丙甲基纤维素(HPMC,上海麦克林生化科技有限公司);乙酸铵(天津市恒兴化学试剂制造有限公司);三乙胺(上海阿拉丁生化科技股份有限公司);冰醋酸(上海阿拉丁生化科技股份有限公司);甲醇(色谱纯,德国Merck KGaA公司)。

1.3 HPLC色谱条件

MLX:采用Aglient-C18(250 mm×4.6 mm,5 μm)色谱柱,以甲醇-0.2 mol/L乙酸铵水溶液(60:40)为流动相,进样量10 μL,柱温37 ℃,流速1 mL/min,检测波长360 nm。

DPZ:采用Aglient-C18(250 mm×4.6 mm,5 μm)色谱柱,以甲醇-水(含1%三乙胺,0.5%冰醋酸)(65∶35)为流动相,进样量20 μL,柱温36 ℃,流速1 mL/min,检测波长316 nm。

1.4 纳米混悬剂的制备

采用介质研磨法制备纳米混悬剂,将药物在400 r/min下分散在质量分数为1%的稳定剂水溶液中,搅拌30 min得质量分数为1%的药物初混悬液。采用0.4 mm的研磨珠,设定球磨机转速为1500 r/min,研磨一定时间得粒径为500 nm的混悬剂,研磨2 h得最终纳米混悬剂。

将纳米混悬剂置于室温下保存待用,另取少量混悬剂进行水洗离心去除辅料后冷冻干燥,冻干粉用于形态、晶型的检测。

1.5 纳米混悬剂的表征

1.5.1 粒度与Zeta电位 取适量混悬剂样品稀释至遮光率为6%左右,于激光粒度分析仪中测定粒度;取适量混悬剂样品稀释为0.01 mg/mL的溶液,于纳米粒度电位仪中测量Zeta电位。

1.5.2 形态 取适量的混悬剂冻干粉于导电胶样品板上,喷金后于扫描电子显微镜(SEM)上观察其形态;取适量混悬剂离心后取其上清液,磷钨酸染色后于透射电子显微镜上观察辅料形态。

1.5.3 晶型 取适量已冻干的混悬剂样品置于样品板中,置于X射线衍射仪(XRD)中分析,以0.02步长和5 °/min的扫描速度为检测条件,记录5 °~40 °下的衍射图。

1.5.4 体外释放度 取0.5 mL粒径为500 nm的纳米混悬剂置于透析袋中(14 kU),以40 mL pH 7.4的磷酸盐缓冲溶液为释放介质,设定恒温振荡器的转速为50 r/min,温度为37.5 ℃。在0.083、0.25、0.5、1、2、4、8、12、24、48、72 h取样1 mL,补加1 mL同等温度下的释放介质,按照“1.3”项下的HPLC条件测定并计算MLX及DPZ的累计释放量。

1.6 稳定性

1.6.1 短期稳定性 将制备好的混悬剂25 ℃下储存,于0、7、14、30 d测定粒度的变化情况,考察制剂的短期稳定性。

1.6.2 加速沉降稳定性 采用LUM分散体系分析仪,取适量混悬剂样品加入样品管中,设定转速为2000 r/min,温度为25 ℃,时间为2.5 h,考察在离心加速条件下纳米混悬剂的沉降速度。

2 结果与讨论

2.1 药物及稳定剂的理化性质

选用弱酸性药物MLX和弱碱性药物DPZ作为模型药物,其中MLX在水中溶解度为266 μg/mL,DPZ在水中溶解度为2.93 μg/mL,两者均为难溶性药物,但MLX在水中溶解度高于DPZ。

常用的稳定剂一般分为非离子型表面活性剂、离子型表面活性剂和聚合物稳定剂,本研究选用两种HLB值不同的非离子表面活性剂Tween 80和P188,两种不同类型的阴离子型表面活性剂SDS和NaDC,以及半合成及合成高分子亲水性聚合物稳定剂HPMC和PVP,考察不同类型稳定剂对不同性质药物纳米混悬剂的影响。

2.2 不同稳定剂对纳米混悬剂粒度及电位的影响

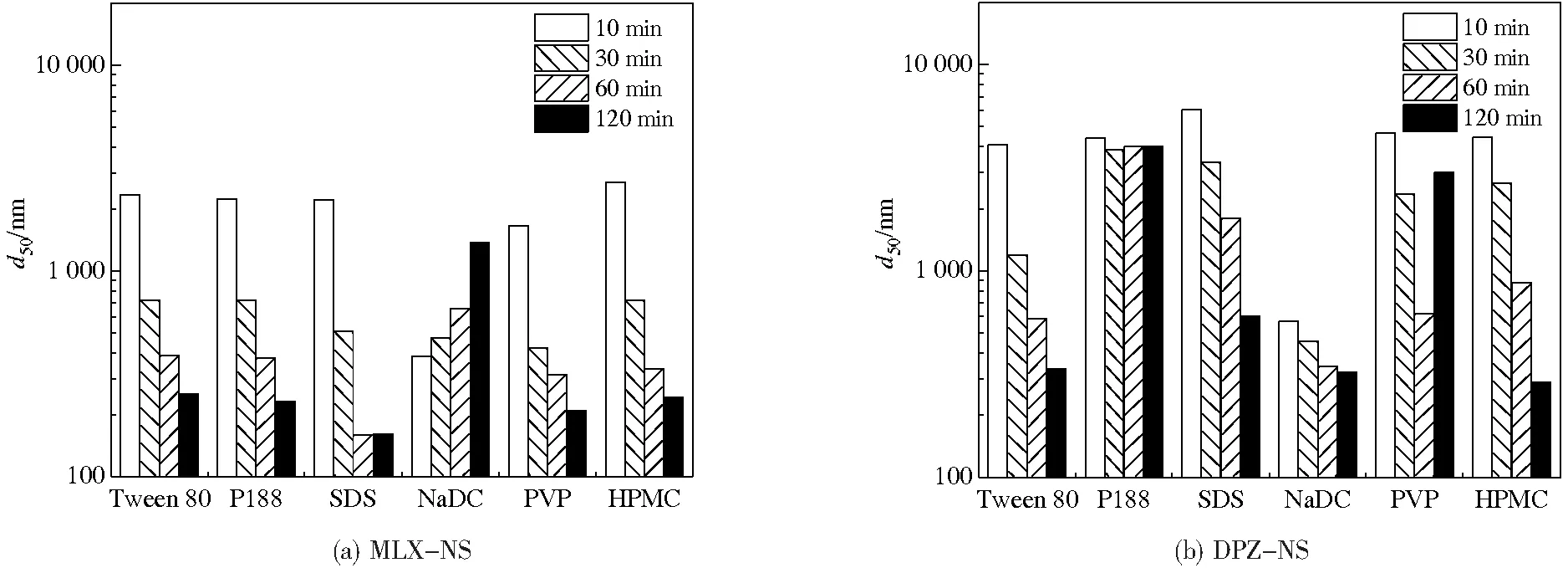

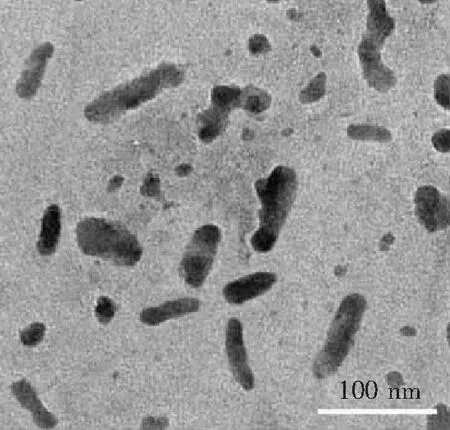

MLX-NS及DPZ-NS的d50随研磨时间的变化结果见图1,研磨2 h粒径及Zeta电位结果见表1。以非离子表面活性剂Tween 80为稳定剂制备的MLX-NS和DPZ-NSd50为250及380 nm,研磨效果较好,而以P188为稳定剂制备的DPZ-NS呈絮状,颗粒产生聚集。这可能与Tween 80和P188的疏水性相关,Tween 80的HLB值为15,而P188的HLB值为29,亲水性较强,稳定剂的疏水性越高对药物颗粒的亲和性越好[6]。以离子型表面活性剂SDS为稳定剂制备DPZ-NS的d50为600 nm,粒径较大,这可能是由于SDS的十二烷基链的高溶解度和疏水性不足,导致其侧链在溶解度较差的DPZ颗粒表面上的亲和力不足[7]。以NaDC为稳定剂制备的两种混悬剂粒径下降趋势最快,但随着研磨时间延长,MLX-NS粒度先减小后又增长,且呈粘稠状,而DPZ-NS中则未观察到此现象,这可能由于弱酸性的MLX使混悬剂的pH值降低,使NaDC胶束聚集并形成棒状或球状聚集体,从而引起溶液的粘度增加[8-9]。因此,研究对NaDC为稳定剂的MLX-NS进行离心,得到粘稠状的上清液进行TEM检测,结果如图2所示,上清液中存在棒状或球状胶束聚集体,与文献报道一致。以亲水性聚合物PVP为稳定剂制备的DPZ-NS粒度先减小后又增大,这可能是由于DPZ疏水性强,研磨过程中随着粒度下降,稳定剂不足以稳定增大的比表面积而导致混悬剂粒度聚集增大[10];以亲水性聚合物HPMC为稳定剂研磨的两种纳米混悬剂的Span值偏大,可能由于高粘度HPMC对于研磨珠的动能产生一定阻碍效果,颗粒不能被充分研磨从而导致粒度分布不均匀[11]。

图1 不同稳定剂制备的纳米混悬剂在研磨过程中粒径变化(n=3)

表1 不同稳定剂制备的纳米混悬剂的粒度分布及Zeta电位

图2 上清液中的NaDC聚集体的透射电镜图

由表1可知,以非离子型表面活性剂Tween80制备的MLX-NS及DPZ-NS的Zeta电位均高于20 mV,而以P188制备的DPZ-NS的电位为-16.1 mV,不利于混悬液稳定[12],与DPZ-NS的研磨粒度结果相符,颗粒产生聚集;离子型表面活性剂制备的混悬剂Zeta电位最高,SDS及NaDC为阴离子型稳定剂自身Zeta电位值偏高;以亲水性聚合物制备的混悬剂Zeta电位最小,这是由于聚合物对颗粒表面形成吸附层,增加了从颗粒表面到切边面的距离所致。

2.3 不同稳定剂对纳米混悬剂形态的影响

对以不同稳定剂制备的d50接近500 nm的混悬剂水洗冻干后的SEM检测结果如图3所示。采用介质研磨法制备的MLX-NS及DPZ-NS的形态无明显差异,多为类球形颗粒,表明不同种类稳定剂对于MLX-NS及DPZ-NS在研磨过程中的形态无显著影响。

图3 不同稳定剂制备的纳米混悬剂扫描电镜图

2.4 不同稳定剂对纳米混悬剂晶型的影响

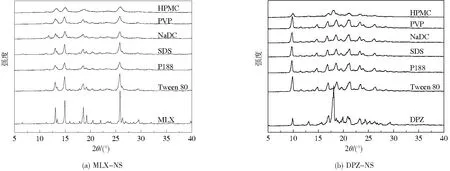

在研磨过程中由于高能量机械力对药物的作用,药物晶体可能会发生转晶现象。晶型不同会影响纳米混悬剂的溶解度和溶出速率,从而影响制剂在体内的释药行为,此外不稳定的晶型在制备和储存过程中倾向于向更稳定的晶型转化[13]。因此,对不同稳定剂下的MLX-NS与DPZ-NS晶型进行XRD检测,结果如图4所示。MLX-NS与DPZ-NS纳米混悬剂的衍射峰与原料药相比角度相同但强度有所减小,这说明两种纳米混悬剂的晶型未发生改变,其中衍射峰强度的减小可能是由于粒度差异造成的各向异性。

图4 不同稳定剂制备的纳米混悬剂的XRD图

2.5 不同稳定剂对纳米混悬剂体外释放的影响

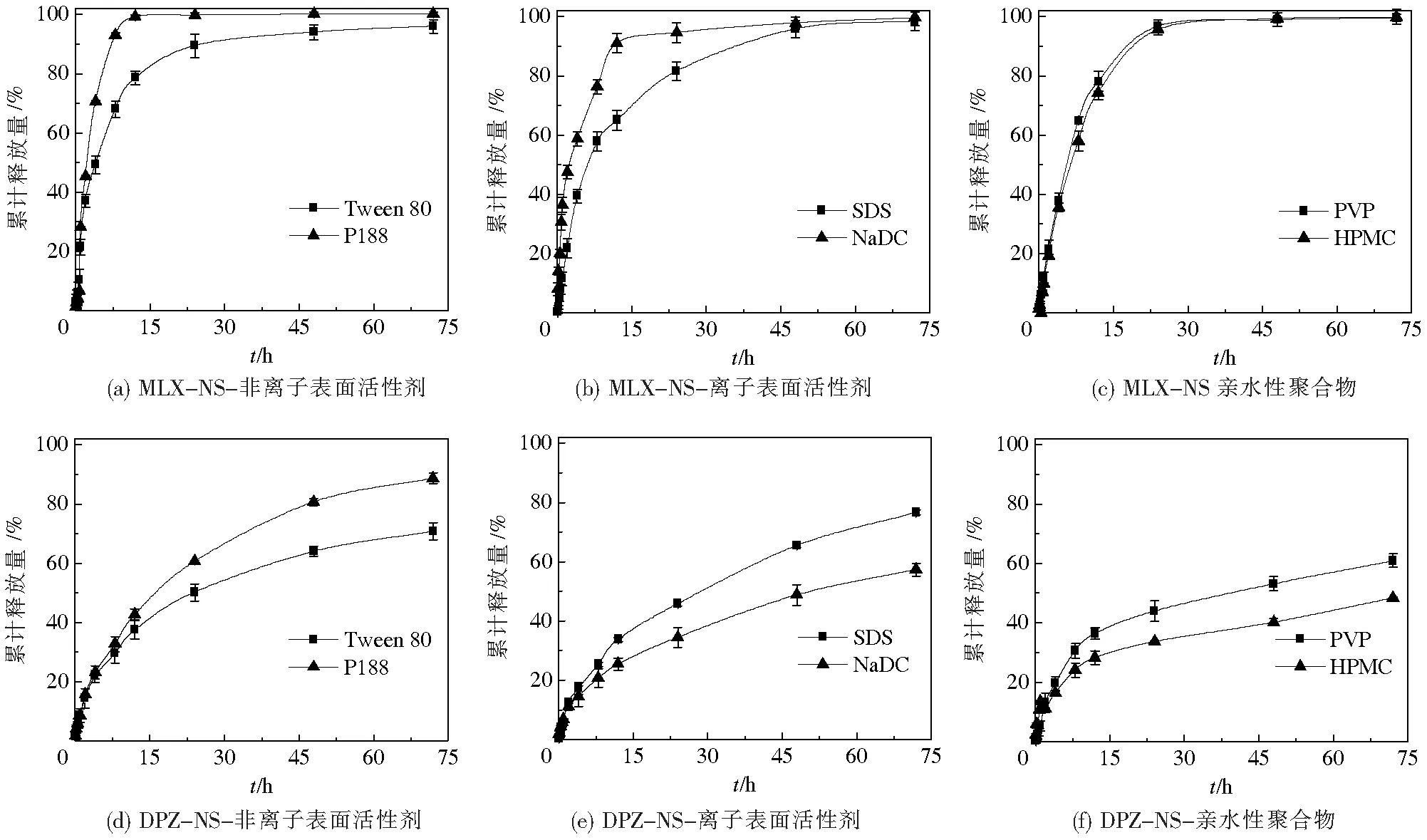

体外释放结果(图5)显示,MLX-NS的体外释放速度明显快于DPZ-NS,在72 h内均能完全释放,但DPZ-NS未释放完全,这是由于MLX在pH 7.4释放介质中的溶解度大于DPZ所致。

由图5(a)和(d)可知,以非离子型表面活性剂P188为稳定剂制备的混悬剂释放均快于以Tween 80制备的混悬剂,推测原因是P188的亲水性强于Tween 80,其亲水性表面导致释放介质更快渗透到颗粒中,从而使释放加快[14]。由图5(b)和(e)可知,以离子型表面活性剂SDS为稳定剂制备的混悬剂释放快于以NaDC制备的混悬剂,可能是SDS对两种药物具有强润湿效果从而加速药物的溶解。由图5(c)和(f)可知,以亲水性聚合物PVP和HPMC为稳定剂制备的MLX-NS体外释放无差异,而以PVP及HPMC为稳定剂制备DPZ-NS的混悬剂释放曲线相差较大,分析原因可能为HPMC粘度较高对药物的释放产生阻滞效果[15],使药物的释放速度慢于以PVP为稳定剂的MLX-NS及DPZ-NS,但MLX与HPMC可形成氢键促进了MLX的释放[16]。

图5 不同稳定剂制备的纳米混悬剂的的体外释放曲线(n=3)

2.6 不同稳定剂对纳米混悬剂稳定性的影响

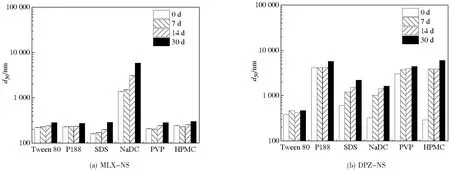

2.6.1 储存稳定性 对不同稳定剂制备的MLX-NS及DPZ-NS室温放置测定其粒径变化,结果如图6所示。以非离子型表面活性剂Tween 80为稳定剂制备的两种纳米混悬剂稳定性较好,分析原因为稳定剂疏水端吸附在药物上亲水尾段延伸到水中,当吸附在颗粒表面的疏水层相互接近时,由于空间限制使得高分子链体系自由能增加而产生排斥作用以稳定体系[3];以P188为稳定剂制备的DPZ-NS由于P188对疏水性较强的DPZ亲和力较弱,颗粒产生聚集不稳定。在放置过程中,以离子型表面活性剂SDS和NaDC为稳定剂制备的两种混悬剂粒径均增长稳定性较差,可能是离子型表面活性剂的链长相对较短,研磨过程中可以迅速占据药物产生的新表面,在降低粒径的过程中提供了一种防止聚集的保护作用,但是在放置过程中缺乏维持粒子稳定的作用[2]。以亲水性聚合物PVP为稳定剂制备的DPZ-NS放置过程中粒度增长较大,分析原因为缺乏吸附在疏水药物表面的热力学驱动力导致[17];以HPMC制备的DPZ-NS粒径增长明显,这是由于DPZ没有极性基团,不能与HPMC形成分子间氢键来附着在药物颗粒表面从而抑制晶体生长[18]。

图6 不同稳定剂制备的纳米混悬剂的粒径稳定性变化(n=3)

2.6.2 加速沉降稳定性 采用LUM分散体系分析仪考察纳米混悬剂的加速沉降稳定性,混悬剂在离心作用下获得比常规放置更快的加速分离过程,只需数分钟或数小时就可完成纳米混悬剂的快速稳定性评价。本研究旨在考察稳定剂对加速沉降稳定性的影响,为避免粒度对沉降过程产生影响,选择粒度约为500 nm的不同稳定剂制备的纳米混悬剂进行加速沉降研究,结果如图7所示。

图7 不同稳定剂制备的纳米混悬剂的颗粒沉降速度(n=3)

结果表明,以非离子表面活性剂P188制备的DPZ-NS沉降速度较快,由于药物颗粒产生聚集形成大颗粒,与放置稳定性结果相符合。以离子型表面活性剂SDS制备的纳米混悬剂的颗粒沉降速度均快于NaDC,可能由于NaDC分子量较大,分子结构相对复杂,对颗粒沉降具有一定的阻碍作用。以亲水性聚合物HPMC制备的混悬剂沉降速度小,可能是HPMC为高粘度的聚合物对沉降过程产生阻碍。LUM分散体系分析仪仅通过模拟重力场下的沉降过程来预测产品的稳定性,具有一定的指导意义,但由于纳米混悬剂处于复杂体系中,因此需根据长期稳定性结果综合判断。

3 结 论

本研究采用介质研磨法制备了纳米混悬剂,将3种不同类型(非离子型表面活性剂、离子型表面活性剂、亲水性聚合物)的6种稳定剂应用于两种不同理化性质的药物(美洛昔康和多奈哌齐),并对纳米混悬剂进行体外评价。结果显示非离子表面活性剂的选择受到药物疏水程度的影响,低HLB值的非离子表面活性剂对药物的亲和性较高,而高HLB值的非离子表面活性剂不适合疏水性较强的药物多奈哌齐;离子型稳定剂不能使混悬剂保持长时间的稳定效果,药物的酸碱性对pH敏感的离子表面活性剂产生影响;亲水性聚合物PVP直接吸附到药物表面稳定颗粒,HPMC更适合具有极性基团的药物美洛昔康。研究表明药物及稳定剂的理化性质对形成稳定的纳米混悬剂具有显著影响,为纳米混悬剂中稳定剂的选择提供依据。