《文心雕龙》“夸饰”手法的内涵及构建原则

2022-10-20龙哲惟

龙哲惟

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710100)

0 引 言

《文心雕龙》体大思精,其中《夸饰》篇是全书的重要组成部分。针对“夸饰”何解,之前的研究成果较为丰硕,有观点将“夸饰”二字视作一个整体来解释。周振甫先生认为:“《夸饰》讲夸张的修辞手法。”[1]330陆侃如、牟世金等先生也有相似的观点,将刘勰的“夸饰”与现代汉语的“夸张”基本对等起来。[2]451此外,也有观点将“夸”“饰”看作两种手法,分而论之。腾福海认为“夸”是对象状貌上的增减,属于量变;“饰”是对象性质上的改变,属于质变。[3]17张连武提到“夸”侧重在事物外在形态的扩大或者缩小;“饰”则是对事物内在属性和义理的修饰。[4]89-94李光先指出,“夸张”是指直接对具体事物进行的夸大、缩小的过甚之辞;“矫饰”是指借助具体事物进行矫饰,从而夸大、突出抽象事物的奇特之辞。[5]22-27同时,张连武、冯学勤等研究者以“古汉语中以单音节词为主”为由,结合原文内容,说明“夸”“饰”殊异,论证较为充分。[6]39-43研究者们的解读工作做得固然扎实,但还未深入分析“夸饰”的内涵构成与发生原理。由于对其“夸饰”内涵构成没有清楚的划分,所以导致研究者对“夸饰”的原则这一论题没有形成较为清晰的认识。因此,在前人的理论基础上对“夸饰”进行再分析,是有价值的工作。

1 “夸饰”内涵构成解析

将“夸”“饰”分开解释的观点,摆脱了现代汉语“夸张”修辞对《文心雕龙》“夸饰”概念的束缚,摒弃了笼统的古今类比,更具说服力。所以,在分析“夸饰”的内涵构成时,笔者将在此理论基础上进行论述。

前人对“夸饰”的理解虽然不同,但其共识在于将“夸饰”归类于一种修辞手法。借辞格的视角和标准来审视“夸”“饰”,可将二者分别析为“表层结构”和“深层结构”两大部分来解读——“表层结构指作者(说者)已经写(说)出来了的新的语言形式,我们称之为语言变体;深层结构即为新的语言形式所取代的,作者(说者)并没有写(说)出来的那种日常的语言形式。”[7]58-61

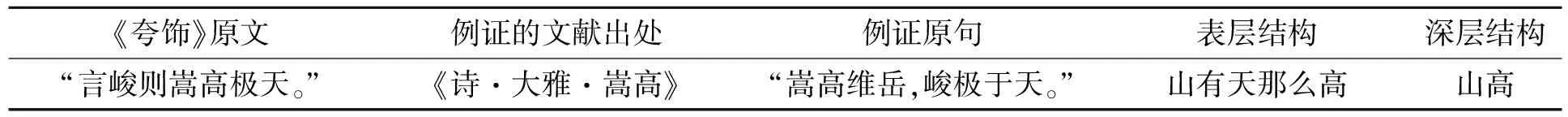

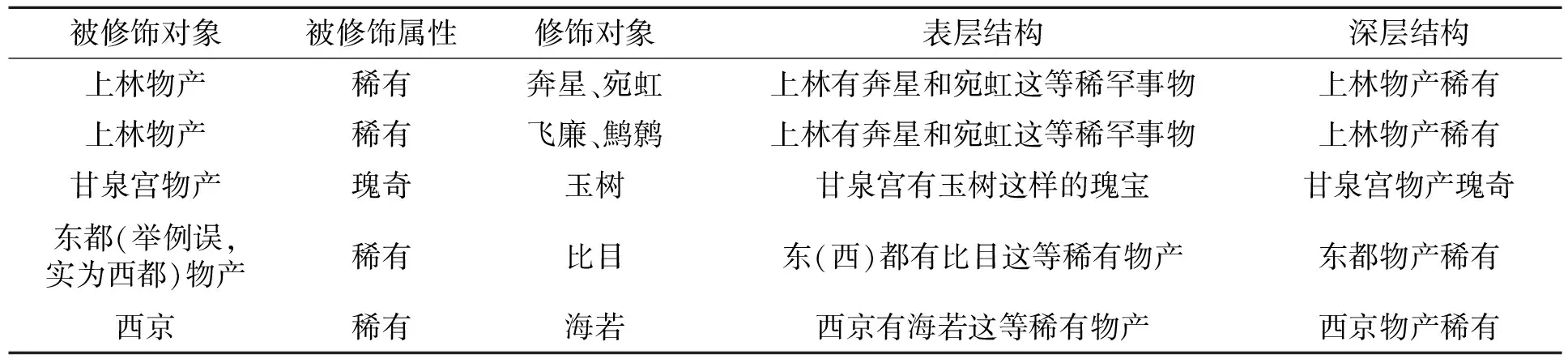

根据“表层结构”与“深层结构”的理论,拆分《夸饰》篇中“夸”手法的一处用例(见表1)。

表1 “夸”示例拆分

以上,“表层结构”和“深层结构”的划分方式,尚未具体地确立每一个语义要素在这一修饰手法当中的定位。于深层结构而言,因为其所要传达的就是一种日常的语言形式,所以无需二次分析;但对表层结构来说,修辞当中所有对象,应当存在于该修辞的表层结构上。所以,在表1的基础上,有必要对表层结构进行再划分。

对表层结构的解读往往等同于对修辞语义要素的分析。徐松江提出可将“夸张”分解为“夸张物、夸张形象和夸张点”。其中,“夸张物”是夸张中的被陈述对象;“夸张形象”指在夸张物的基础上经过变形或超常组合而产生的一种新形象;“夸张点”是夸张物中被突出强调的某种属性。[8]8虽然刘勰的“夸饰”与现代意义上的“夸张”不同,但以上分析方法仍然具有借鉴意义。基于前文的结果,明晰以上例证的每一个语义要素所发挥的作用,并结合“夸饰”的特点,将对应着“夸张”内涵的“夸张物”“夸张形象”和“夸张点”置换为更为贴近“夸饰”意义的说法,划分《夸饰》文中“夸”

的表层结构(见表2)。

《毛诗正义》曰:“崧,高貌,山大而高曰崧。”[9]1206所以,“山”在这个句子中是被修饰的对象,而“天”是用来突出“山”的某种属性而存在的对象,故为“修饰对象”;“嵩高”,或言“峻”,则是二者共同的特征。所谓“夸”,就是要为被修饰对象找到具有相同或者类似属性的修饰对象并且建立联系,最终目的在于突出被修饰对象的某种特征或者性质。在“夸”的过程当中,虽然被修饰属性是被修饰对象与修饰对象之间的共性,但是在这一方面,被修饰对象往往弱于修饰对象。正是被修饰对象与修饰对象在被修饰属性上强度的差异,才能体现出“夸”的效果。

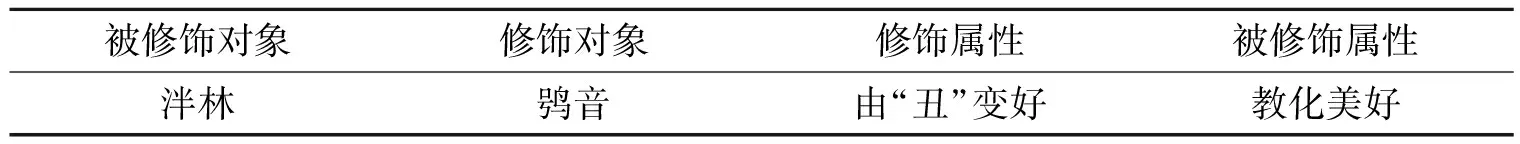

选取《夸饰》之中被认为是“饰”手法的一个例证(见表3)。

表3 “饰”示例拆分

与“夸”不同,“饰”并非简单的以物衬物,而是对事物内在性质的表现。因其内容有时不符合常理,所以刘勰说它“并意深褒赞,故义成矫饰”。将以上例证包含的主体进一步分析,可得其语义要素构成(见表4)。

表4 “饰”示例的语义要素分析

“饰”与“夸”最大的区别在于,修饰对象与被修饰对象二者的属性往往是不同的:第一,“饰”的修饰属性有时表现为一个运动变化的过程;第二,“饰”的被修饰属性不仅与深层结构关联紧密,而且是根据表层结构推出的结果,并不直接展现在表层结构上。由此,“饰”的作用机制已经很清楚了:被修饰对象与修饰对象之间并不需要存在相似的属性,但二者表现出来的属性或者特征需要具有一定的逻辑联系。这种联系并不一定表现在相似性上,而是往往以因果关系的形式出现。单看“饰”手法之中修饰属性运动变化的过程,读者有可能感觉其内容违背常理。然而,正是由于修饰属性的运动变化与被修饰属性形成了互相衬托的效果,从而提升了“饰”的艺术表现力。

根据对二者结构的分析,“夸”与“饰”并非完全相同——这个结论更加清楚地反映出刘勰的“夸饰”跟现代的“夸张”存在差异。关于现代意义上的“夸张”,陈望道先生《修辞学发凡》解释道:“说话上张皇夸大过于客观的事实处,名叫夸张辞。”[10]104王希杰先生的《汉语修辞学》认为:“夸张,就是故意言过其实,或夸大事实,或缩小事实,目的是让对方对于说写者所要表达的内容有一个深刻的印象。”[11]354当今对“夸张”的定义与“夸饰”中正向烘托的“夸”更为相似,而强调被修饰属性与修饰属性之间的逻辑联系、有时通过衬托来发生作用的“饰”手法则没有被包含在“夸张”的概念之内。“夸饰”作为《文心雕龙》中提出来的独立概念,其内在的结构比之现代意义上的“夸张”更为复杂。因此,将《文心雕龙》提出的“夸饰”等同为“夸张”是不太准确的。这里可以将“夸”“饰”理解成两种相似但又有所区别的修辞手法;或者仍然将其合称,解为同属于一种修辞手法的两种类型。就像詹锳先生所说:“夸饰含有夸张和修饰两方面的意义,也可以说是夸张性的修饰。”[12]1376

2 “夸饰”内涵构建原则

刘勰在《夸饰》一篇中,认为“夸而有节,饰而不诬”,“夸饰”不宜过度。“夸饰”内涵构建原则,实际上就是刘勰对“夸饰”这一手法使用之合理性的评判标准。关于此,前人已经有所论述且成果卓著。张连武认为:“第一,要合乎事理逻辑。……第二,要抓住事物的要点。”[4]89-94缪俊杰提出,“夸饰”的原则在于:第一,“不以文害辞,不以辞害义”;第二是“夸而有节,饰而不诬”。[13]224-225周振甫说:“就夸张说,一,主观上符合所要表达的情意;二,客观上须不致误为事实。”[14]408李光先通过原文提炼出“要”“理”“节”“不诬”4个词作为“夸饰”的原则:“要”指抓住要点,“理”指符合义理,“节”指要有节制,“不诬”指依据事实。[5]22-27学者们的说法各有道理,但其表述方式稍显抽象,不如直接剖析《夸饰》原文更加清楚。根据上文总结出来的“夸饰”的内涵构建情况,可以将《夸饰》一篇中所引的所有例证进行总结、分析,归纳出文中所举例证的一般特点,继而推断出刘勰之于“夸饰”的原则。

2.1 合理的“夸饰”及其构建原则

刘勰在文章的开头部分列举了来自《诗》《书》的“夸”用例,以为典范:

是以言峻则嵩高极天,论狭则河不容舠,说多则子孙千亿,称少则民靡孑遗;襄陵举滔天之目,倒戈立漂杵之论,辞虽已甚,其义无害也。且夫鸮音之丑,岂有泮林而变好?荼味之苦,宁以周原而成饴?并意深褒赞,故义成矫饰。[15]465

据引文,又根据前面提出的划分标准,将以上内容分“夸”“饰”两种手法摘录列表。其中,“夸”如表5所示。

表5 合理“夸”例证拆分

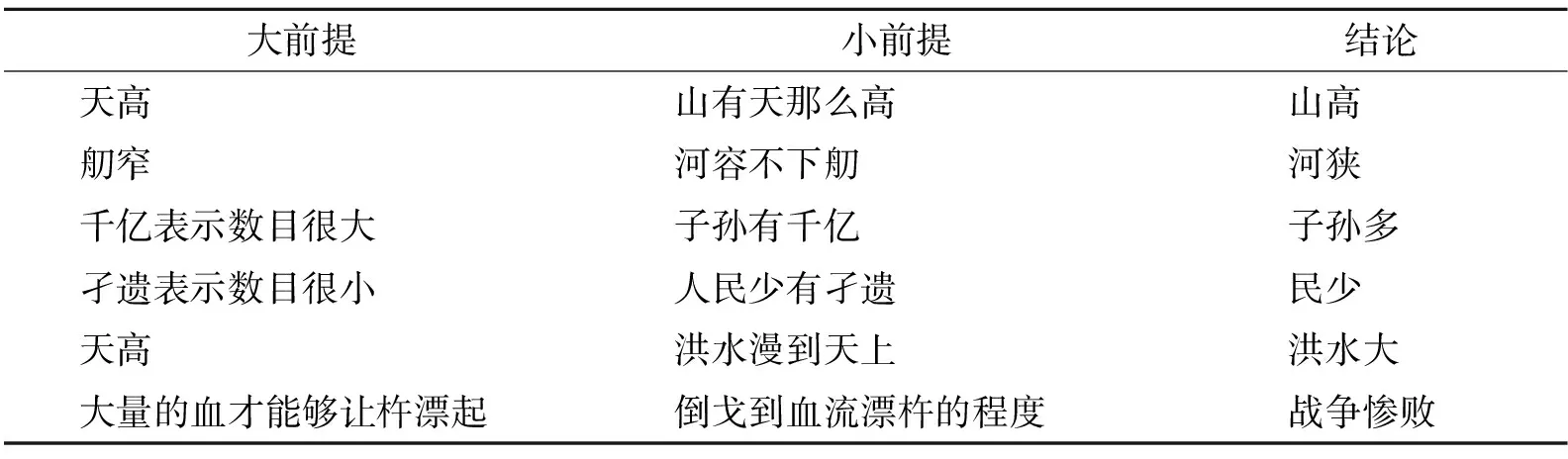

“夸”所表现出来的内容,都是现实生活中可能存在的并且具体可见的事物或现象。从被修饰对象、被修饰属性以及修饰对象来论,都完全属于具体可感的范畴。同时,以上几个刘勰所认为合理的“夸”,其内在的逻辑关系值得注意,它们的表层结构与深层结构一同构成了逻辑学上的三段论(见表6)。

表6 合理“夸”例证的逻辑关系

其中,“夸”手法例句的表层结构包括了大前提、小前提两大要素,而深层结构等同于结论。可见以上关于“夸”的几例,其本身都是属于逻辑自洽的、完整的三段论,内在的逻辑关系是十分清晰的。这里的“夸”都属于表层结构在程度上对事件原貌进行的放大,既没有脱离深层结构需要表达的含义,又与深层结构形成了紧密的逻辑联系,因此“其义无害也”。

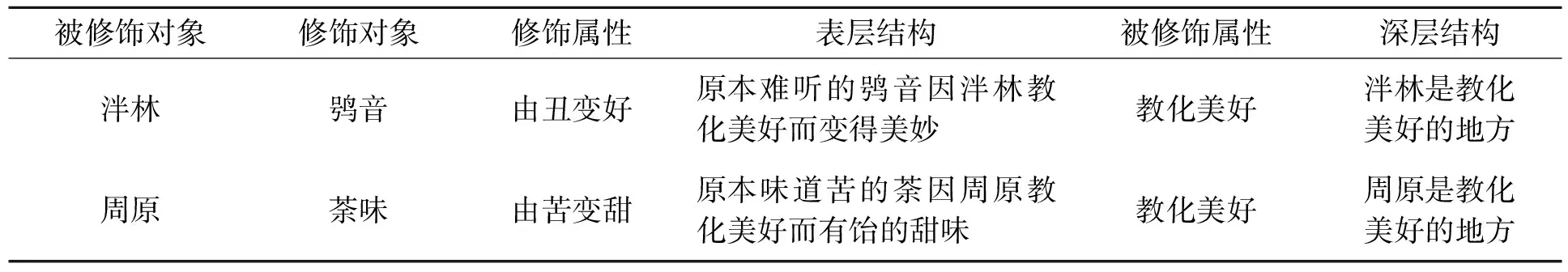

同样地,将上引文关于“饰”的例证列于表7。

表7 合理“饰”例证拆分

“鸮音”“堇荼”都是现实中存在的事物,“丑”“好”“苦”“饴”都是现实的感受,所以存在于这些修辞之中的各个对象和各种属性,都具备一定的事实依据。另外,这两组例证在修辞上也是符合义理的:“鸮音”与“荼味”在语句中所经历的性质改变,分别与“泮林”“周原”构成了紧密的逻辑联系。在这里刘勰已经考虑到艺术的真实性问题,虽然以上“饰”例违背常理,但不让人感觉突兀、怪诞——与“夸”手法不同的是,“饰”的表层结构本身就是三段论(见表8)。

表8 合理“饰”例证的逻辑关系

以上表层结构所构成的完整三段论,读者可以较轻松地领会作者藏有的深层结构。这样一来,深层结构就成为在表层结构的三段论基础上得出的新推论。从这个角度看,“饰”内部存在两套逻辑自洽的论证。这样的表达既含蓄,又不至于隐晦,说是“并意深褒赞,故义成矫饰”,并不为过。可见,决定“饰”是否合理的标准并不在于是否符合一般事实,而是在于其内容是否来自于现实生活、其内在的逻辑是否通顺。

综上所述,可以得出刘勰之于“夸饰”的两点原则:一是“夸饰”表层结构的每个要素组成都必须具备现实基础;二是“夸饰”表层结构内部以及表层结构与深层结构之间需具备一定逻辑联系。

2.2 错误的“夸饰”及其问题所在

通过文章列举的正面例证,总结“夸饰”的原则之后,可以将文中提到的负面例证罗列,以为照应。虽然下文所引例证都属于不合刘勰标准的反例,但除了张衡《羽猎》一例因为原文已佚无法分析之外,其余仍然可以根据前文划分的标准进行剖析,从而推断它们的问题所在。所谓“夸而有节,饰而不诬”,“夸饰”的使用是有限度的,刘勰据此列举了他所认为不合理的“夸饰”:

自宋玉、景差,夸饰始盛。相如凭风,诡滥愈甚。故上林之馆,奔星与宛虹入轩;从禽之盛,飞廉与鹪鹩俱获。及扬雄《甘泉》,酌其余波;语瑰奇则假珍于玉树,言峻极则颠坠于鬼神。至《东都》之比目,《西京》之海若;验理则理无不验,穷饰则饰犹未穷矣。又子云《羽猎》,鞭宓妃以饷屈原;张衡《羽猎》,困玄冥于朔野。娈彼洛神,既非罔两;惟此水师,亦非魑魅。[15]466

将上引文能用“夸”“饰”结构表示的例证,分别总结为表9、表10。

表9 错误“夸”例证拆分

表10 错误“饰”例证拆分

就“夸”和“饰”当中存在的修饰对象而言,这些受到刘勰否定的例证都存在一定的问题。以上表格中举出的修饰对象大致可以分为两种:

第一种类型为现实世界不存在的神异虚幻之物,如“飞廉”“玉树”“海若”“宓妃(洛神)”“玄冥(水师)”。“飞廉”,刘勰此处引自《上林赋》“推飞廉,弄解豸”,郭璞解曰:“飞廉,龙雀也,鸟身鹿头者”。[16]127“玉树”,出自扬雄《甘泉赋》,曰:“翠玉树之青葱兮。”《汉武帝故事》曰:“上起神屋,前庭植玉树,珊瑚为枝,碧玉为叶。”[16]113“鬼怪”,《甘泉赋》有:“鬼魅不能自逮兮,半长途而下颠。”注曰:“言鬼魅至此亦不能上,至半途而颠坠也。”[16]113“海若”,张衡《西京赋》:“海若游于玄渚。”薛综注曰:“海若,海神。”[16]42“宓妃”,扬雄《羽猎赋》:“鞭洛水之宓妃,饷屈原与彭、胥。”《汉书音义》有:“宓妃,宓羲氏之女,溺死洛水为神。”[16]134这里的“宓妃”虽然是历史上存在过的人物,但是当其作为修饰对象出现在原文当中的时候,是取的“洛神”含义,故也归于虚妄。至于刘勰提到的“玄冥”,虽然黄叔琳认为:“张衡《羽猎赋》文不全,无‘困元冥于朔野’之语”,但“玄冥”仍可表示鬼神的意义。《左传》有:“禳火于玄冥回禄。”杜注曰:“玄冥,水神。”[12]1392以上,都是虚无缥缈、毫无根据的神仙鬼怪,若将其作为修饰对象,不仅显得诡谲离奇,还使“夸饰”可选取的对象泛滥无章,刘勰说它们“诡滥”,盖由于此。

第二种类型,是因为以作者的见识难以理解而被归于神异的自然现象或者物种,如“奔星”“宛虹”“鹪鹩”“比目”。刘勰所说“奔星”“宛虹”,出自《上林赋》:“于是乎离宫别馆,弥山跨谷。……奔星更于闺闼,宛虹拖于楯轩。”李善注:“奔,流星也。行疾,故曰奔。”如淳曰:“宛虹,屈曲之虹也。”[12]1388在刘勰生活的时代,很多天文现象是无法被科学解释的,星辰掠过窗轩之类的现象,更是往往被归于天人感应之类的神异说法。“鹪鹩”,周振甫《文心雕龙今译》解为“凤凰”[1]334,《尔雅》则解释为“桃蟲鷦,其雌艾”。《尔雅注疏》进一步阐释曰:“此鷦眇小鸟,而生雕鹗者也。”[17]309雕、鹗都是猛禽,而作为小型鸟类的“鹪鹩”却能生出它们,已有神异色彩。《广韵》更是直言:“鷦,南方神鸟。”[18]1484至此,可以认定“鹪鹩”因带有神话色彩而被刘勰列为不可信之物。关于“比目”,《文心雕龙·封禅》亦云:“然则西鹣东鲽,南茅北黍,空谈非征,勋德而已。”[15]295《义证》引《尔雅》解曰:“东方有比目鱼焉,不比不行,其名谓之鲽。”[12]1390这说明《封禅》出现的“鲽”同于本文之“比目”。比目鱼虽然是现实存在的物种,但是在刘勰的认识中,尚属于无法考证的神异鬼怪,因此说它“空谈非证”。以上所举修饰对象,至少在刘勰的认知之中和现实生活去之甚远,自然也就不适合采用为“夸饰”的内容,因此遭到了批评。

就“夸饰”的修辞结构来说,这些例证在表层结构与深层结构方面出现的问题,又可分为两种情况:

其一是表层结构内部的逻辑问题。由于修饰对象的选取不合理,造成修饰属性不明,引发表层结构三段论的“大前提”有所缺失,导致整体的表述给人的感觉过于虚幻、不着实际。这时读者往往不能通过表层结构准确地找到其与深层结构之间的关系,造成了理解文意上的困难。如刘勰举出的《甘泉赋》“鬼魅”一例,“鬼魅”是否会在甘泉宫的高台“下颠”呢?因无人见过所谓“鬼魅”,所以借“鬼魅”来言楼台高耸,读者经过阅读也无从得知作者所言之“高”程度如何——这样的表层结构就成了无根之木,让人不知所云。同样地,用“飞廉”“鹪鹩”之类不存在的形象来说明上林物种罕有,也让人难以理解,因此这样的手法运用往往达不到应有的艺术效果。

其二是深层结构不明晰,使得表层结构无从附着,从而在整体上体现不出修辞的效果。《羽猎赋》“宓妃”一例,从深层结构来说,好像缺失指涉的对象——这样一来,属于表层结构的修饰属性、被修饰属性都不明晰,从头到尾都叫人捉摸不透。“鞭宓妃以饷屈原”与作品“羽猎”的主题有何关系呢?至于之后所举张衡《羽猎》“玄冥”一例,虽然如今原文已经无从考证,但是大概也是用“困玄冥于朔野”描述与“羽猎”相关的事件,显得莫名其妙。“饰”一旦缺少了深层结构,就成了一种为铺陈而铺陈的无用摆设,大而无当。

3 “夸饰”原则的思想基础

刘勰于“夸饰”制定的框架,背后存在一定的思想基础。刘勰认为错误的“夸饰”,弊在两点:“虚用滥形,不其疏乎?此欲夸其威而饰其事,义暌剌也。”[15]466所谓“虚用滥形”,对应到上文总结的“夸饰”的第一条原则;而所谓“义暌剌”,则关于“夸饰”的第二条原则。以下将针对这两点内容展开,讨论关于“夸饰”原则背后的思想基础。

第一,关于“虚用滥形”,在《夸饰篇》的开头,刘勰说:

夫形而上者谓之道,形而下者谓之器。神道难摹,精言不能追其极;形器易写,壮辞可得喻其真。才非短长,理自难易耳。[15]465

刘勰认为,被修饰对象应当是“形器”的,而不是“神道”的。吴林伯对刘勰此句的解释为“形而上,谓无形;形而下,谓有形。前者抽象,故以名道;后者具体,故以称器”,明确指出“道”与“器”两个概念之间的区别是“抽象”和“具体”的差别。[19]443考刘勰所引原典,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”出自《易经·系辞》,《周易正义》释为:“道是无体之名,形是有质之称。凡有以无而生,形由道而立。是先道而后形。”[20]292《文心雕龙》中的一些名词在不同情况下表示不同的意义,但此处刘勰对“神道”“形器”的定义应当是比较清楚的:在以上所举原文中,刘勰将“神”“道”与“形”“器”两两结合以并举,达到对立的效果——如此,此处“神”与“道”表示的意义相似;“形”和“器”涵盖的内容类同。刘勰关于“形”“神”二者的一些思想反映在他所撰写的《灭惑论》一文中。《灭惑论》原为反驳《三破论》而作,在文章中,刘勰将佛法和道教进行了对比,目的是证明佛法比道教更为高明,曰:“夫佛法练神,道教练形。形器必终,碍于一垣之里;神识无穷,再抚六合之外。”[21]534据刘勰的观点,佛法之所以优于道教,原因在于修炼佛法对所谓“神识”有帮助,而道教的重心则是在修炼形体上;人的形体有终结的时候,而“神识”是能够一直流传而不受时空限制的。在《灭惑论》里,刘勰讨论的是“形神”关系在哲学基本问题上的内涵,即“意识”和“物质”的相关问题。但这里的“形神”所讨论的哲学基本问题的范围仅仅局限于人的本身,即人的形体和精神的关系。在这个意义上,刘勰认为精神、意识方面的东西能够超越客观实在的物质。虽然《灭惑论》并不能涉及到“形”“神”问题的所有方面,但是仍然能够从中得出刘勰关于“形”“神”问题的基本观点和态度:“神”是抽象的,“形”是具体的,且“神”是比“形”高级的概念。因此,《夸饰》中提出,对“神”加以“精言”都无所用处,对“形”施于“壮辞”却得其本质。这样一来,刘勰在文中言及“虚用滥形”的批评,并强调“夸饰”表层结构的现实特征,就可以理解了。

第二,“义暌剌”是对义理问题的强调。在《夸饰》开头,刘勰引孟子“说诗者不以文害辞,不以辞害意”[15]466,在举正符合义理的例子时,刘勰说:“虽《诗》《书》雅言,风格训世,事必宜广,文亦过焉。”[15]466据以上,前文总结的“夸饰”的第二条原则与刘勰的“宗经”思想是分不开的。“鸮音之丑”“荼味之苦”一类的例子,正是因为内在的义理是合理的:它们分别体现了“泮林”“周原”风气美好、教化秩然的特征。“鞭宓妃以饷屈原”“困玄冥於朔野”正是因为义理上的重大缺陷,所以会受到“义暌剌”的批评。刘永济《〈夸饰〉释义》说:“故文意待辞修而益明,而修辞以能使意明为限度,过此限度,亦足损意,舍人举例,已足证明。”[22]581-582“意明”正是对“夸饰”内在义理的要求,而这正是刘勰“宗经”思想的体现——按前文划分的结构来说,其内涵在于表层结构不能脱离深层结构,二者应当成为合乎逻辑的整体。

4 结 语

从语言学的角度分析刘勰在《文心雕龙》中提出的“夸饰”概念,可分别得出“夸”手法和“饰”手法的内涵构成,证明不可将“夸”“饰”二者混为一谈。根据“夸”“饰”内涵构成,逐条分析刘勰在《夸饰》篇中举出的正反例证,能总结出刘勰之于“夸饰”手法内涵的构建原则。以上内容是基于语言学理论,将刘勰《文心雕龙》“夸饰”的概念作为一种修辞手法进行分析而得出的结果,或许可以为“夸饰”的解读提供一些新的视角。