C-NCAP 管理规则(2021 版)行人保护评价解读

2022-10-20陈澎裴元津

陈澎 裴元津

中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 天津市 300300

1 引言

21 世纪以来,我国乘用车保有量呈现快速上升的趋势,道路承载压力不断增加。根据中国交通事故深入调查数据库(CIDAS)2011-2018 年统计数据信息,行人、自行车、电动自行车等弱势道路使用者参与的交通事故占国内事故总量80.28%,其中两轮车事故(含三轮车)占63.87%,行人事故占16.41%。最近几年,随着国际社会对VRU人群道路使用权和人身安全的关注逐步提升,围绕车外人员安全所推出的标准法规和新车评价规程正在逐步完善,汽车对VRU 的碰撞保护领域,无论测评技术还是开发领域均已成为安全领域的热门研究方向。本文主要解读汽车对VRU 的碰撞保护领域中行人保护测试方法的思路与框架,探讨制订行人保护测试与评价规范的初衷,并分析新版规程的变化内容。

2 行人保护测试评价依据解读

2.1 评价依据

旨在模拟真实事故碰撞中,车外行人的受损情况解析(图1)。在车辆碰撞测试中,通过直接观察假人所对应的传感器数值便可判断汽车对行人的保护性能。然而,车辆撞击VRU 时,因碰撞工况复杂多变,人体会产生不同姿态的撞击运动姿态,从而带来腿部碰撞点和头部落点大不相同。早期的研究表明,若使用整体假人进行事故场景复现,即便是严格保证相同试验条件,假人撞击的姿态也无法保持高度一致,导致无法进行工程开发,失去了研究的意义,故此催生出了划分人体部位进行单独测试的思路。

图1 车外人员撞击机理

根据CIDAS 发布的VRU 事故统计,人体头部和腿部的损伤占比和严重性分别位居身体所有部位的前两位,通过合理有效的推论最终决定,将致死率最高的头部和致残率最高的腿部定义为目前所评价的核心部位。

整体测试框架搭建好之后,当面对如此多且复杂的车辆前端碰撞结构,若想全部进行撞击测试(尤其是头型),显然是需要耗费大量的资源,因此考虑将全部碰撞范围划分成一片片区域,对每个区域进行单独评价,再汇总成总体成绩,而这种思路也就衍生出了现在所见到的“均分区域法”。该方法的特点是选择区域内损伤较大的点进行测试,整体存在一定的随机因素,结果的判定方法较为苛刻。

随着技术的不断发展,有限元仿真逐渐被应用于被动安全性能开发中,精确性不断迭代,使其慢慢被人们所接受。行人保护测评方法同样也与时俱进的构建了“网格点”法,被目前广泛使用,即每隔100mm 投放一个网格点作为冲击目标位置,通过仿真或实际测试获得每个点的颜色,最终形成一张能够覆盖头型碰撞落点的、完整的预测云图,而测评中心仅需要通过每种颜色的比例,随机抽取部分点进行测试验证,即可对整体性能做出判断。“网格点”法大大降低了测试周期,提高了效率,也被誉为物理评价与仿真评价相结合的第一个成功案例。

根据规程要求,行人保护占总体得分的15%。虽然与“三大碰撞”的总得分占比相差较大,但“单项门槛”这一概念决定了行人保护同样具有举足轻重的作用,引导车辆在开发过程中要全面发展,若产生“偏科”最终也无法得到理想的分数(表1)。

表1 2021 版C-NCAP 星级评定方案

2.2 评价方法

行人保护的测试流程主要分为四个阶段:

● 车辆准备

通过配重、调整车辆高度等方法,将车辆调整至实际行驶状态下的40km/h 的车身姿态,本步骤是“车辆标记”的基础。

● 车辆标记

当车辆姿态固定后,会通过基准线划分出头部、腿部测试的关键区域,并在形成的整体域内投影找到均匀布局的网格点,最后完成全部标记内容。

● 头型试验

头部测试考核头部损伤指标(HIC),通过头部质心的合成加速度计算得到,试验时头型冲击器以40km/h 的速度,通过对应区域选用不同头型(成人或儿童)和不同冲击角度进行测试及评价。

● 腿型试验

腿部损伤评价主要以小腿的弯矩和膝部韧带伸长量来评价,试验时腿型冲击器以40km/h 的速度,保持竖直状态精确撞击对应网格点位置,间隔1 个网格点进行一次试验测试,未进行测试的点按相邻左右两侧得分较低者进行评价。

当车辆配备主动弹起式发动机罩时,将会增加两个系统可靠性的验证环节:一部分需要使用不易探测的腿型验证车辆探知行人的准确性;另一部分是选取部分头部测试位置,保证在低速系统不工作状态下,也可以对头部起到有效的保护作用。若两项均通过验证,则后续常规头型试验中,可以在系统工作状态下进行测试评价。

3 新版试验方法变化

2021 版《C-NCAP管理规则》已于2021下半年发布了最新的修订文稿,定于2022 年1 月开始正式实施,行人保护部分有较大更新,下面分别从评价方法和试验方法的变更方面进行解读,比较新旧规程的不同之处。

3.1 评价方法变更

新版管理规则中头型试验评价方式基本不变,但腿型的试验评价部分由aPLI 先进腿型替代Flex-PLI 柔性腿型和TRL 上腿型进行评价(图2)。

图2 C-NCAP 测试内容示意图

(1)头型评价

2018 版《C-NCAP 管理规则》头型试验区域最高得分为12 分,2021 版减少至最高分10 分,头型占比得分适当减少。另外,由于扩大了测试区域,头型区域的随机选取个数由8 个增加到10 个。车型生产企业为降低CAE 预测结果误差引起的风险,可向C-NCAP 管理中心申请增加行人保护试验方案,头型的增加点数最多为10 个。

头型点通过试验区域预测结果判定条件(表2)计算得到修正系数,该系数会和推荐修正系数对比,过高和过低均会做修改处理,修正系数可接受值由0.75~1.25 变为0.8~1.2,“修正系数大于1.25,调整至1,修正系数为0.5~0.75,修正系数减去0.2,修正系数小于0.5,调整至0”更改为“修正系数大于1.2,调整至1.2,修正系数小于0.8,修正系数减去0.2”。

表2 头型试验区域预测结果判定条件

若车企未按照要求提供试验所需头型试验区域预测结果等资料,则会按照均分区域法来进行试验及评分,均分区域由12 均分区域变为新版要求的18 个均分区域,每个区域各选一个点进行测试,当车企认为有必要增加试验点数,从而得到更加准确的评价结果时,可提出增加试验点。

(2)腿型评价

2018 版管理规则腿型试验区域最高得分为3 分,2021 版增加至最高分5 分,腿型得分占比增加。大腿的弯矩最高可得点数分0.400,小腿的弯矩最高可得点数分0.400,膝部韧带伸长量最高可得点数分0.200。aPLI 腿型在结果判定区间的定义上有所更新,通过大量的数据验证,改变了原先复杂的曲线定义法,直接使用“aPLI 腿型与车辆第一接触时刻起60ms 以内的特定时间段”进行描述。

3.2 试验方法变更

新版管理规则中试验方法部分的变化主要体现在四个方面,即试验区域标记方法变更、头型试验方法变更、腿型试验方法变更及冲击器标定方法变更。

(1)试验区域标记

牌照安装支架的描述进行了重新定义,将拆除牌照板相关描述调整为“检查并确认车辆前部牌照及牌照安装支架,其状态应与实际正常行驶时状态一致(牌照除外)或尽可能接近”,这样更加接近我国道路行驶中的车辆状态,同时也改变了包络线位置,给腿型测试带来了新的挑战。

基于交通事故统计,最新明确了两轮车骑行车的碰撞安全同样需要重点关注。在经过一系列事故调查、事故重建、运动学损伤机理分析等科学严谨的论证之后,2021 版管理规则扩展了头型测试区域,增加WAD2100-WAD2300 位置的头型测试区域(见图3),对于均分区域法,增加WAD2100-WAD2300 风挡均分区域W1-W6,每个风挡均分区域被分为2 个区(A和B)。

图3 头型新增碰撞区

(2)头型试验方法

2018 版管理规则中头型的蓝色网格点可以是单个,也可以是多个,相邻网格点构成一个蓝色区域,修订后改为单个或相邻的两个蓝色网格点构成,进一步明确了蓝色区域各网格点测试结果之间的关系;经过数据统计,扩大后头型测试区域将增加约30 个网格点位置,总网格点个数的量级从160 个提升到了190 个,此前随机抽取8 个网格点进行验证存在局限性,故而提升至随机抽取10 个,并且企业自主申请增加的试验点数量也更改为不超过10 个。

(3)腿型试验方法

2018 版管理规则是依据保险杠下部基准线来选用柔性腿或刚性腿型来完成测试及评价,2021 版要求中改用aPLI 腿型测试,更有利于完整、精确的体现被测车辆对行人下肢的损伤情况。测试过程中,当aPLI 腿型处于在第一接触时刻时,冲击器的底部应在地面基准平面以上25mm±10mm,并且要满足空间中的竖直姿态和震动稳定性。

(4)冲击器标定方法

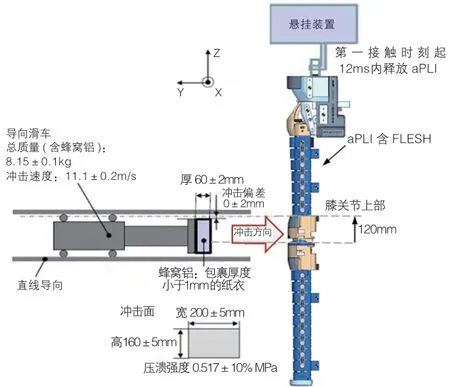

该部分内容的变更主要是涉及对于全新腿型aPLI 的标定方法,腿型的静态标定应按照官方手册进行年检,而动态标定则与柔性腿型相似,即用直线导向的蜂窝铝小车以11.1m/s±0.2m/s 的速度进行撞击腿型,采集60ms 内的各项数据值与要求的标定通道进行比较,最终评判腿型的状态与性能。

由于增加了上体质量块来考核大腿性能,相对于柔性腿型而言,aPLI 腿型的动态标定方法在撞击膝关节中心位置的基础上,增加了一个膝关节中心以上120mm 的大腿位置标定,见图4。

图4 腿型膝关节中心以上120mm 位置动态冲击标定

4 结论

本文探讨制订行人保护测试与评价规范的初衷,并分析新版规程的变化内容。在新版管理规则中,汽车测评中心对行人保护试验及评价方法进行修改,在进行行人腿部碰撞保护试验评价中,采用先进的行人腿型(aPLI),并替代了传统Flex-PLI 和TRL上腿型,同时结合中国交通事故中典型的二轮车骑行者等VRU 群体受伤案例,为了更好的保护VRU 群体安全,新版测评规则扩大了行人保护头部试验区域,增加了行人保护测试得分难度,这样有助于促进车企加快对车辆的优化与改进,推动我国道路交通安全发展。