黄土高原休闲期保护性耕作对冬小麦产量的Meta分析

2022-10-19李海康贺亭峰耿晶

李海康,贺亭峰,耿晶

黄土高原休闲期保护性耕作对冬小麦产量的Meta分析

李海康1,贺亭峰2*,耿晶1

1. 晋中信息学院 智能工程学院, 山西 晋中 030800 2. 山西农业大学 山西有机旱作农业研究院, 山西 太原 030031

为定量分析黄土高原休闲期保护性耕作对冬小麦产量和产量组成的影响效应,寻求黄土高原冬小麦适宜的耕作方式。通过国内外文献数据库,以传统耕作方式为对照,检索黄土高原休闲期免耕和深松对冬小麦产量和产量组成的影响方面的文献,共获得33篇大田试验文献和1926组试验数据。提取文献中不同区域、年均气温、年降雨量、休闲期降雨量、生育期降雨量和施氮量等数据,使用Meta分析方法定量化描述产量组成效应。与传统耕作方式相比,免耕对冬小麦产量呈现显著减产效应,整体降低4.66%,主要体现在穗数的降低。相反,深松对冬小麦产量呈现显著增产效应,整体增加12.17%,体现在穗数显著增加8.68%,穗粒数显著增加3.81%和千粒重显著增加2.50%。年均气温和年降雨量等气候差异对深松冬小麦产量影响较小。在施氮量介于150~225 kg/hm2的区域,深松冬小麦增产效应最显著,产量增加13.62%。休闲期深松的耕作模式是黄土高原冬小麦的适宜耕作方式,在冬小麦生长过程中150至225 kg/hm2的施氮量有利于冬小麦的产量进一步提高。

黄土高原; 保护性耕作; 冬小麦; Meta分析

冬小麦是黄土高原主要的粮食作物,夏季休闲、冬季耕作是其常见的耕作方式[1]。由于黄土高原存在土质疏松和水土流失等特点,且长期使用传统耕作方式,导致冬小麦难以实现高产,需寻求有效的耕作方式提高冬小麦产量[2]。

保护性耕作可以促进有限降雨蓄存,改善土壤结构,提高作物产量,促进农业生产的可持续发展[3]。免耕和深松是保护性耕作中重要的两种保护性耕作方式[4,5]。近年来有关免耕和深松耕作对冬小麦增产效应研究较多。王育红等[6]研究表明,相比传统耕作方式,免耕和深松均可实现冬小麦增产,深松增产效果优于免耕效果。张娟等[7]研究表明深松耕作处理可蓄积土壤水分,促进小麦根系下扎,提高冬小麦最终产量。闫秋艳等[8]研究表明相比传统耕作方式,免耕处理导致冬小麦产量减产,深松处理可实现作物高产稳产。然而,现有研究大多集中于对某一特定区域的冬小麦增产效应探讨,缺乏整体性考虑。同时由于不同区域气候环境和耕作措施的差异,导致免耕和深松对作物产量的影响存在一定的差异。因此,需要从区域尺度定量化描述免耕和深松条件下冬小麦的产量效应。

冬小麦穗数、穗粒数和千粒重是产量的重要组成因素[9],可用于对产量的精细化描述。现阶段有关产量组成对冬小麦产量组成的影响研究较多[1,8,10],但将产量组成应用到区域尺度定量化描述的相关研究较少。Meta分析技术是现阶段广泛应用的对不同研究结果进行整合分析的统计学方法,可在不同研究结果基础上进行区域尺度的分析[11]。本研究通过检索黄土高原休闲期免耕和深松耕作技术对冬小麦产量和产量组成的影响方面的文献,使用Meta分析方法定量化表述休闲期免耕和深松在黄土高原不同区域、年均气温、年降雨量、休闲期降雨量、生育期降雨量和施氮量等条件下对冬小麦产量和产量组成的影响,以期为休闲期保护性耕作在黄土高原的适用性提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 文献检索

通过Web of Science和中国知网等国内外数据库,分别输入“小麦(wheat)/冬小麦(winter wheat)”、“免耕(no-tillage,NT)/深松(subsoiling,ST)”、“休闲期(leisure period)”和“产量(yield)/产量组成(yield composition)”等关键词及其结合体,搜索近20年来公开发表的休闲期免耕和深松耕作模式对冬小麦产量和产量组成影响的相关文献,并对所得文献进行进一步筛选,筛选标准如下:

(1)试验地点为黄土高原地区;

(2)试验为大田试验,耕作模式为夏季休闲,冬季耕作;

(3)试验处理中至少包含免耕和深松中的一种,并以传统旋耕方式(CT)为对照;

(4)试验结果中至少包括作物产量和产量组成中的任意一项;

(5)对不同文献中得出的相同试验结果只纳入其中一次。经过筛选,共获得33篇文献和1926组试验数据。其中免耕表示前茬作物收获后,休闲期不对土壤进行任何处理,到适播期直接播种;深松表示前茬作物收获后,休闲期对土壤进行深松处理,到适播期直接播种;传统耕作(对照)表示前茬作物收获后,对土壤进行旋耕或翻耕处理,并完成播种。

1.2 数据分类

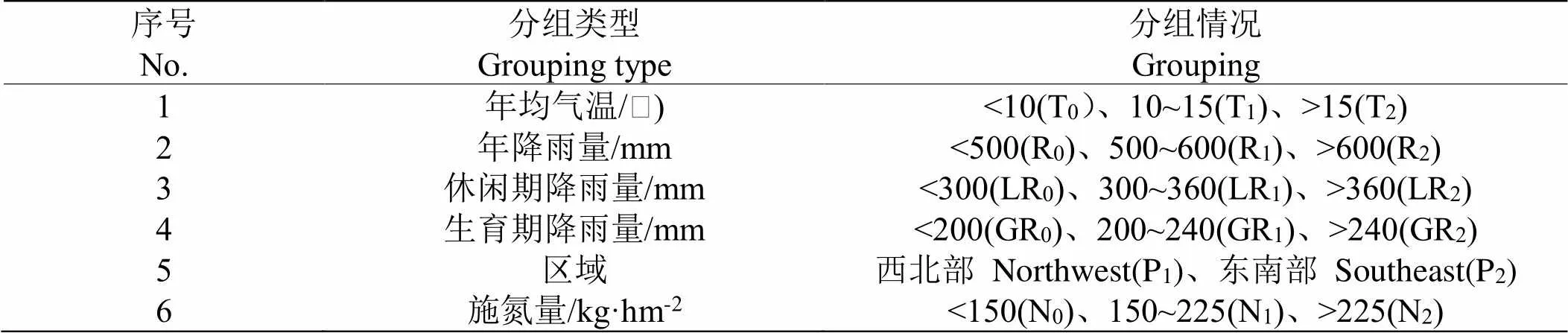

为精细化、定量化分析免耕和深松对冬小麦产量和产量组成的影响,结合前人划分依据,对所得试验数据中年均气温、年降雨量、休闲期降雨量、生育期降雨量、区域和施氮量等试验条件进行分类[10,12,13],其中根据黄土高原气候差异将地区分为东南部和西北部两个区域[13]。同时由于黄土高原尚60%左右的降雨量集中在冬小麦休闲期[14],因此本文将年降雨量细分为休闲期降雨量和生育期降雨量,并根据比例换算进行相关分组(表1)。

表 1 试验数据分组情况

1.3 统计分析

1.3.1 效应值使用试验组数据与対照组各指标间的均值比作为反应比[15],并根据反应比计算效应值[16],计算方法为:=In()=In(X/X)。其中:X表示试验组中冬小麦产量和产量组成的平均值;X表示常规対照组中冬小麦产量和产量组成的平均值。

1.3.2 相对变化率为便于对免耕和深松条件下的冬小麦增产效应进行分析,将效应值M转换为相对变化率[17],计算方法为:=(exp()-1)×100%。

若相对变化率的95%置信区间与0重叠,则表明试验组与対照组中该指标组间差异不显著;若相对变化率的95%置信区间不与0重叠,则表明试验组与対照组中该指标组间差异显著。

1.3.3 异质性检验和发表偏倚检验通过调用统计量构件异质性检验,若显著性P<0.05,则使用随机效应模型;反之使用固定效应模型[18]。采用回归检验法进行发表偏倚检验。

1.3.4 亚组分析根据文献中试验处理差异将所得数据划分成不同组别,使用亚组分析寻找更详细的异质性来源[19]。

1.3.5 数据处理使用数据分析软件Excel进行数据处理和图表绘制,使用Metawin2.1软件进行Meta分析[20]。

2 结果与分析

2.1 异质性检验和发表偏倚检验

对免耕和深松条件下冬小麦产量和产量组成各因素进行异质性检验(表2)。结果表明,在黄土高原夏季休闲的一年一熟制冬小麦种植条件下,免耕和深松对冬小麦的产量和产量组成(穗数、穗粒数、千粒重)中各因素异质性检验结果均达到极显著水平(P<0.005),因此采用随机效应模型。对所得数据进行发表偏倚检验,结果表明,对于产量和产量组成而言,本文传统耕作与免耕和深松组合间不存在发表偏倚(P>0.05)。同时调用高斯正态分布对各指标效应值进行拟合,免耕和深松对冬小麦的产量和产量组成响应均遵循正态分布规律。

表 2 保护性耕作对冬小麦产量和产量组成的异质性和发表偏倚检验

注:表示异质性检验统计量,P表示其显著性;Z表示发表性偏倚的统计量,P表示其显著性。

Note:represents the heterogeneity test statistic,Prepresents its significance;Zrepresents the publication bias statistic, andPrepresents its significance.

2.2 不同分组条件下免耕对冬小麦产量和产量组成的综合效应分析

由于本文筛选的数据中,免耕条件年平均温度小于10 ℃的试验量仅有2个,因此仅将年平均气温划分为10~15 ℃和>15 ℃两组。与传统耕作方式相比,不同分组条件下免耕对冬小麦产量和产量组成的影响存在差异(图1)。免耕条件下冬小麦产量显著负效应,整体降低4.66%。其中免耕对冬小麦穗数呈现降低趋势,但效应不显著,对穗粒数和千粒重影响较小。表明免耕冬小麦产量的降低主要来源于穗数的降低。

随着年均气温的增加,免耕对冬小麦产量和产量组成均呈现逐渐减少的趋势。其中年均气温10~15 ℃的区域,免耕导致冬小麦产量降低,但未产生显著性效应。免耕对产量组成的影响较小。年均气温>15℃的区域,免耕对冬小麦产量未产生显著减产效应,但穗数、穗粒数和千粒重均存在显著负效应,效应值分别为5.57%、2.97%和1.46%。

为精细化表述降雨量对冬小麦产量效应的影响,在年降雨量基础上,将其分为休闲期降雨量和生育期降雨量。年降雨量在500~600 mm的区域,免耕耕作模式呈现显著减产效应,产量减少7.45%,该条件下冬小麦穗数和千粒重均呈现显著负响应,其余年均降雨分组免耕减产效应不显著。不同休闲期降雨量分组中,休闲期降雨量小于300 mm的区域,冬小麦显著减产,主要体现在冬小麦穗粒数的显著减少。原因在于降雨量过低的土壤中水分较少,冬小麦生长受限,导致产量减低。不同生育期降雨量分组中,随着生育期降雨量的增加,免耕冬小麦减产效应逐渐减弱,但不显著。生育期降雨量<200 mm的区域,相比传统耕作方式免耕冬小麦显著减产,产量组成中千粒重显著减小。表明生育期降雨量过低直接影响冬小麦产量,体现在冬小麦千粒重的显著减小。

由于本文搜集的涉及冬小麦穗数的试验数据中黄土高原西北区样本较少,仅为4项且数据差异较大,故在图1中不进行展示。与黄土高原西北区相比,东南区免耕冬小麦减产效应减弱,主要体现在东南区冬小麦千粒重大于西北区冬小麦千粒重。原因可能与东南区年均气温和年降雨量等气候条件优于西北区有关。不同施氮量分组中,施氮量在150~225 kg/hm2的分组中,免耕冬小麦显著减产,在于该条件冬小麦穗数、穗粒数和千粒重三因素的显著减低。其他处理免耕冬小麦产量效应不显著。

2.3 不同分组条件下深松对冬小麦产量和产量组成的综合效应分析

由于本文搜集的试验数据中,深松冬小麦生产区域均为东南区,故在深松分组中不进行区域分组。不同分组条件下,黄土高原深松对冬小麦产量和产量组成的影响存在差异(图2)。

与传统耕作方式相比,黄土高原深松冬小麦产量呈现显著增产效应,产量增加12.17%,主要体现在冬小麦穗数显著增加8.68%,穗粒数显著增加3.81%和千粒重显著增加2.50%。

不同年均气温分组中,随着年均温度的升高,深松冬小麦产量逐渐增加,主要体现在穗粒数和千粒重的逐渐增加。年均气温>10 ℃的区域,相比传统耕作方式,深松冬小麦显著增产,得益于冬小麦穗数、穗粒数和千粒重的显著增加。年均气温<10 ℃的区域,深松冬小麦增产效应不显著,原因可能与本组试验数据不稳定有关。

图 2 不同分组条件下深松对冬小麦产量和产量组成的效应

不同年降雨量分组中,年降雨量对深松冬小麦产量影响较小,不同分组条件下均显著增产,主要体现在冬小麦穗数、穗粒数和千粒重的显著增加。休闲期降雨量和生育期降雨量对深松冬小麦产量和产量组成影响较小,表明深松条件下冬小麦的生长状况受年降雨量影响较小。不同施氮量分组中,在施氮量介于150~225 kg/hm2的区域,深松冬小麦增产效应最显著,产量增加13.62%,主要体现在冬小麦穗数、穗粒数和千粒重的显著增加。在施氮量小于225 kg/hm2的区域和施氮量大于225 kg/hm2的区域深松冬小麦增产效应有所降低,表明冬小麦合适的施氮量可获得高产。

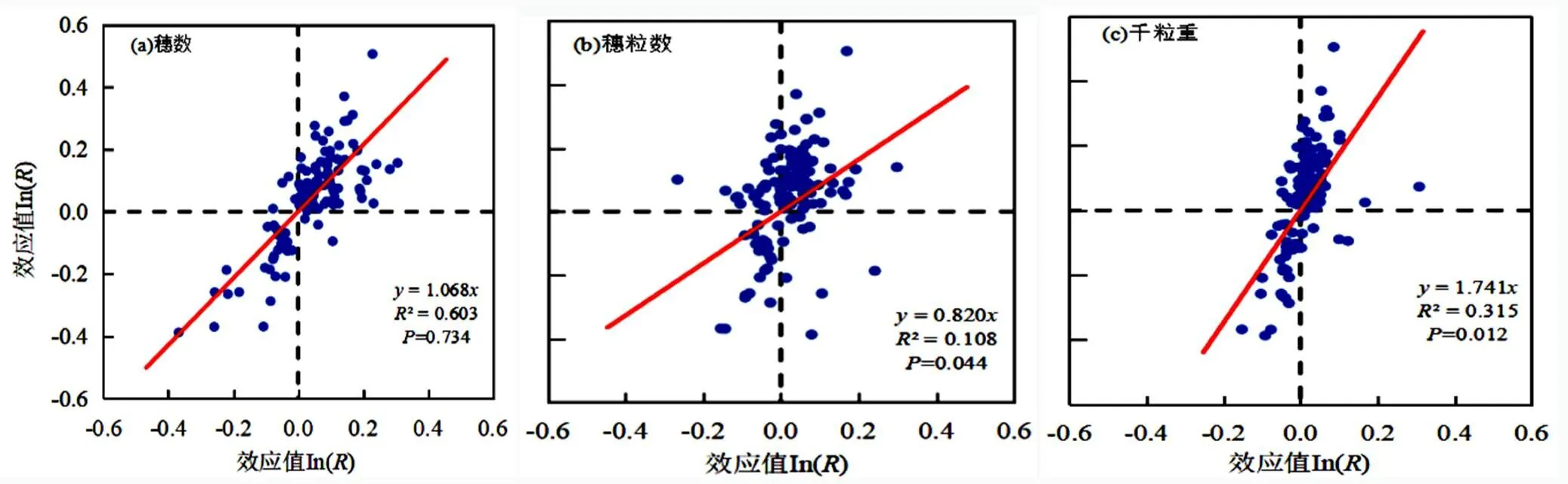

2.4 保护性耕作下冬小麦产量与产量组成效应相关性

图 3 冬小麦产量组成效应值In(R)与产量效应In(R)的相关性

保护性耕作条件下冬小麦穗数、穗粒数和千粒重效应值In()与产量效应值In()的相关性如图3所示。结果表明,相比传统耕作方式,保护性耕作冬小麦穗数效应值与产量效应值正相关关系,但不显著(>0.05)。冬小麦穗粒数效应值与产量效应值呈现显著正相关关系(<0.05),冬小麦千粒重效应值也与产量效应值呈现显著正相关关系(<0.05)。因此,冬小麦产量效应与产量组成三要素均存在正相关关系,可根据产量组成的效应变化判断冬小麦产量的效应变化来源。

3 讨 论

3.1 免耕对冬小麦产量和产量组成的影响

休闲期合理的耕作方式有利于创建良好的耕层结构,增加土壤蓄水能力,提高作物产量[21]。本文主要对免耕和深松耕作方式霞冬小麦产量和产量组成进行效应研究,结果表明,黄土高原休闲期免耕无法实现冬小麦增产,休闲期深松可实现冬小麦产量的提升,是一种值得在黄土高原推广的耕作技术,这与前人研究结果一致[22]。

黄土高原休闲期免耕条件下冬小麦呈现显著减产效应,主要体现在冬小麦穗数的减少。原因在于免耕技术可能导致土壤紧实度加重,作物根系下扎困难,耕作表层养分富化,肥料利用率低,综合导致冬小麦减产[8]。因此,黄土高原实行免耕技术会导致产量受到制约。同时,免耕冬小麦产量和产量组成受不同区域地形特征、年均气温、年降雨量(休闲期降雨量和生育期降雨量)等因素影响较大,施氮量的调控也无法使免耕冬小麦获得高产。因此,免耕不是一种适宜黄土高原冬小麦生长的耕作方式。

3.2 深松对冬小麦产量和产量组成的影响

深松可以改善土壤结构,打破土壤犁底层,增加土壤蓄水能力,提高水分利用效率,最终获得高产[23],本文研究结果也证明了这一点。范园园等[24]研究表明,冬小麦产量增加主要取决于有效穗数、其次是穗粒数,最后是千粒重。马爱平等[25]研究表明深松较传统耕作方式增产的原因是穗数和穗粒数的增加,千粒重未显示出显著效应。本文深松增产原因在于冬小麦穗数、穗粒数和千粒重三要素的显著增加。

黄土高原受季风影响,年降雨量受区域影响较大。由于黄土高原冬小麦休闲期降雨量占比60%,生育期降雨量少,因此蓄存休闲期降水对冬小麦增产有重要意义[26,27]。在年降雨量较少的区域,由于深松的独特优势,使冬小麦水分利用效率增加,增产效应较为明显。黄土高原在生育期降雨量小于200 mm的区域,深松仍表现出显著增产效应。当年降雨量多的情况下,可能会导致水分对小麦生长的影响程度减小,导致深松增产效应被弱化,导致产量增加幅度相对受到影响。原因在于深松后休闲期土壤蓄水效果较好[28],为小麦的前期生长提供水分支持。对于降雨量较少的区域,冬小麦可以接纳休闲期在土壤深层蓄存的降雨,促进根系对土壤水分的吸收,增加冬小麦穗数,提高作物产量[1]。

深松条件下均衡施肥可促进冬小麦穗数、穗粒数、千粒重的增加,最终实现冬小麦产量增加[29]。张礼军等[30]研究结果表明适当的施氮量有助于促进作物生长发育,增加干物质积累和转运,从而增加冬小麦穗数、穗粒数和千粒重,最终增加作物产量。本文中当施氮量介于150至225 kg/hm2的区域,深松增产效果最显著,这与前人研究结果相似[30]。

4 结 论

休闲期深松的耕作模式是黄土高原冬小麦的适宜耕作方式,在冬小麦生长过程中施加150至225 kg/hm2的施氮量有利于冬小麦的产量提高。本文通过搜集相关文献系统地精细化描述了黄土高原休闲期保护性耕作中免耕和深松对冬小麦产量和产量组成的影响,并对其进行Meta分析,所得结论对黄土高原休闲期耕作方式有一定的参考价值,但也存在一些局限性。保护性耕作产量效应同时与实施年限有关,本文未考虑该因素。由于部分文献中对于保护性耕作条件下作物秸秆覆盖程度未体现,本文未对秸秆覆盖方式对冬小麦产量和产量组成的影响进行分析。

[1] 孙敏,温斐斐,高志强,等.不同降水年型旱地小麦休闲期耕作的蓄水增产效应[J].作物学报,2014,40(8):1459-1469

[2] 孔维萍,成自勇,张芮,等.保护性耕作在黄土高原的应用和发展[J].干旱区研究,2015,32(2):240-250

[3] 王蕾.渭北旱原连作麦田保护性耕作技术蓄水保墒与增产效应研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2009

[4] 刘战东,刘祖贵,宁东峰,等.深松耕作对玉米水分利用和产量的影响[J].灌溉排水学报,2015,34(5):6-12

[5] 余海英,彭文英,马秀,等.免耕对北方旱作玉米土壤水分及物理性质的影响[J].应用工程学报,2011,22(1):99-104

[6] 王育红,蔡典雄,姚宇卿,等.豫西旱坡地长期定位保护性耕作研究[J].干旱地区农业研究,2009,27(5):47-51

[7] 张娟,孙敏,原亚琦,等.休闲期耕作对旱地小麦产量及品质的影响[J].山西农业大学学报(自然科学版),2018,38(12):15-21

[8] 闫秋艳,董飞,贾亚琴,等.耕作方式对旱地麦田土壤蓄水变化特征及小麦产量的影响[J].土壤保持学报,2021,35(1):222-228.

[9] 陈留根,刘红江,沈明星,等.不同播种方式对小麦产量形成的影响[J].江苏农业学报,2015,31(4):786-791

[10] 王会文,李蕾,余少波,等.干旱年型深翻与探墒沟播对旱地小麦产量形成的贡献[J].作物杂志,2020(6):116-122

[11] 孙宝娣,崔丽娟,李伟,等.湿地价值评估尺度转换方法:Meta分析研究概述[J].湿地科学与管理,2016,12(1):58-62

[12] 赵凯男,吴金芝,黄明,等.耕作方式对河南小麦产量和水分利用效率影响的Meta分析[J].麦类作物学报,2021,41(7):891-903

[13] 魏欢欢,王仕稳,杨文稼,等.免耕及深松耕对黄土高原地区春玉米和冬小麦产量及水分利用效率影响的整合分析[J]. 中国农业科学,2017,50(3):461-473

[14] Zhang SL, Sadras V, Chen XP,. Water use efficiency of dryland maize in the Loess Plateau of China in response to crop management [J]. Field Crops Research, 2014,163(1):53-63

[15] Hedges LV, Gurevitch J, Curtis PS. The meta-analysis of response ratios in experimental ecology [J]. Ecology, 1999,80(4):1150-1156

[16] Linquist BA, Adviento-borbe MA, Pittelkow CM,. Fertilizer management practices and greenhouse gas emissions LRom rice systems: A quantitative review and analysis [J]. Field Crops Research, 2012,135:10-21

[17] Ainworth EA, Davey PA, Bernacchi CJ,. A meta-analysis of elevated [CO2] effects on soybean (Glycine max) physiology,growth and yield [J]. Global Change Biology, 2002,8(8):695-709

[18] CARDNA. Applied meta-analysis for social science research [M]. New York:Guilford Press, 2011:198-228

[19] 银敏华,李援农,陈朋朋,等.基于Meta-analysis的中国北方地区免耕玉米产量效应研究[J].中国农业科学,2018,51(5):843-854

[20] Rosenberg MS, Adams DC, Gurevitch J. MetaWin:Statistical Software for Meta-analysis [M]. Sunderland MA:Sinauer Associates, 2000

[21] 邢军,孙敏,高志强,等.休闲期耕作配施肥料对旱地麦田土壤水分和产量形成的影响[J].山西农业科学,2019,47(3):357-361

[22] 宋欣.旱地小麦休闲期轮耕对土壤水分、产量及品质的影响[D].太谷:山西农业大学,2016

[23] 王志穷,王维新,李霞,等.保护性耕作条件下深松技术的国内外发展现状[J].农机化研究,2016,38(6):253-258

[24] 范园园,吴海梅,逄蕾,等.基于Meta分析评价秸秆覆盖对我国北方半干旱区不同生态区域小麦产量的影响[J].作 物杂志,2020(4):143-149

[25] 马爱平,王娟玲,靖华,等.土壤耕作方式对小麦产量及水分利用的影响[J].河南科技学院学报,2009,37(2):1-4

[26] 赵红梅,杨艳君,李洪燕,等.不同保墒耕作与播种方式对旱地小麦农艺性状及产量的影响[J].灌溉排水学报,2016,35(5):74-78

[27] 赵杰,林文,孙敏,等.休闲期深翻和探墒沟播对旱地小麦水氮资源利用的影响[J].应用生态学报,2021,32(4):1307-1316

[28] 廖允成,韩思明,温晓霞.黄土台原旱地小麦机械化保护性耕作栽培体系的水分及产量效应[J].农业工程学报,2002,18(4):68-71

[29] 张丽华,李军,贾志宽,等.不同保护性耕作对渭北旱塬麦玉轮作田肥力和产量的影响[J].干旱地区农业研究,2011,29(4):199-207

[30] 张礼军,鲁清林,张文涛,等.耕作方式和施氮量对旱地冬小麦开花后干物质转运特征、糖含量及产量的影响[J].麦类作物学报,2018,38(12):1453-1464

Meta-Analysis of the Impact of Conservation Tillage above the Loess Plateau during Leisure Period on Winter Wheat Yield

LI Hai-kang1, HE Ting-feng2*, GENG Jing1

1.030800,2.030031,

In order to quantitatively analyze the effects of conservation tillage on winter wheat yield and yield composition in the fallow period of the Loess Plateau, the suitable tillage methods for winter wheat in the Loess Plateau were sought.Based on the domestic and foreign literature databases, and compared with the traditional tillage methods, 33 field experimental literatures and 1926 groups of experimental data were obtained by searching the literatures on the effects of no-tillage and deep-tillage on the yield and yield composition of winter wheat in the fallow period of the Loess Plateau.The data of different regions, average annual temperature, annual rainfall, rainfall in fallow period, rainfall in growth period and nitrogen application amount in the literature were extracted, and the yield composition effect was quantitatively described using the meta analysis method.Compared with traditional tillage, no-tillage has a significant yield reduction effect on winter wheat, with an overall decrease of 4.66%, mainly reflected in the reduction of spike number.On the contrary, deep-tillage had a significant yield increase effect on winter wheat, with an overall increase of 12.17%, which was reflected in a significant increase of 8.68% in the number of ears, 3.81% in the number of grains per ear and 2.50% in the weight of 1000 grains.Climate differences such as annual average temperature and annual rainfall have little impact on the yield of deep-tillage winter wheat.In the area of 150~225 kg/hm2 of nitrogen application, the yield increase effect of deep-tillage winter wheat is the most significant, with the yield increase of 13.62%.The tillage mode of subsoiling in the leisure period is the suitable tillage method for winter wheat on the Loess Plateau, the nitrogen application rate of 150~225 kg/hm2was beneficial to further increase yield during the growth of winter wheat.

The Loess Plateau; conservation tillage; winter wheat; Meta- analysis

S512.1+1

A

1000-2324(2022)04-0510-07

10.3969/j.issn.1000-2324.2022.04.002

2022-02-12

2022-03-27

山西省农业科学院博士基金(YBSJJ2015);宁夏回族自治区重点研发计划(2021BBF02035)

李海康(1993-),男,助教,研究方向:区域耕作模式研究. E-mail:lhkang1993@126.com

Author for correspondence. E-mail:hetingfeng_54364@126.com