品牌赛事推动城市体育旅游发展研究

——以黄河口(东营)马拉松赛为例

2022-10-19史曙生薛之薇

傅 星,史曙生,薛之薇

(1.南京审计大学 金审学院,江苏 南京 210023;2.南京师范大学 体育科学学院,江苏 南京 210023)

2019 年10 月8 日,习近平总书记提出了黄河沿线的保护与发展战略,要求高度重视黄河孕育的文化价值。 2021 年10月8 日,中共中央指出要进一步弘扬黄河文化,以黄河文化为主题建设一批标志性的旅游点。 2021 年10 月20 日至22 日,习近平总书记亲身考察黄河入海口,再次对黄河流域的保护与发展作出部署,要坚持绿色生态的现代化道路。 近年来党中央的一系列政策与行动高度反映了国家对黄河保护发展工作的重视。 体育旅游作为综合性产业,已经成为推动城市乃至国家经济发展的重要力量[1]。 在全民健身事业快速发展的背景下,国民体育需求日益增加, 体育赛事与城市旅游的高度契合使之成为我国群众选择旅游目的地的重要依据之一。 作为大陆区域五大路跑金标赛之一的黄河口(东营)国际马拉松赛(以下简称黄河口马拉松)[2], 能够提升黄河口区域体育旅游的竞争力,为周边城市体育旅游的“量”“质”协调发展提供机遇。

1 黄河口马拉松赛价值特征

1.1 品牌价值特征

2008 年, 第一届黄河口马拉松全国邀请赛在山东东营举办,办赛10 余年以来,赛事规模与参加人数逐年提高。 黄河口马拉松在2012~2017 年期间连续获得全国马拉松 “金牌赛事”、国际田联“银标赛事”“金标赛事”等奖项,也成为继北京、上海、厦门、扬州马拉松后第五个路跑金标赛。 自2011 年起,央视频道开始对赛事进行全程直播, 不仅对赛事进行全方位宣传,更展现了黄河口地区的魅力,提高了城市知名度。 在举办过程中,黄河口马拉松融合了丰富的体育文化与黄河文化,具有高度的影响力, 对于东营乃至黄河口地区体育旅游发展的重要性无可替代, 已经发展为国内最具品牌价值的马拉松赛事之一[3](表 1)。

表1 黄河口马拉松发展历程

1.2 文化价值特征

黄河口马拉松以东营市地标“黄河入海口”命名,将黄河文化、 石油文化作为赛事举办的文化基础并融入赛事的方方面面,提炼出“黄河入海,我们回家”“美丽黄河口,胜利马拉松”等特征鲜明的标语作为办赛主题,对黄河文化进行弘扬的同时促进了赛事品牌与文化的融合发展。 在赛徽与吉祥物的设计方面充分融合了渤海、黄河等旅游文化元素以及运动员、拼搏精神等体育元素,传达着“好客东营”“爱拼才会赢”等理念。 在线路安排上,比赛途径黄河湿地公园、黄河国际会展中心等标志地点, 能够向运动员以及观赛者展现城市姿态和黄河文化特色, 呈现黄河三角洲区别于其他马拉松赛事举办地的独特地域特征。

1.3 产业价值特征

品牌赛事作为刺激体育产业发展的核心, 通过组织、包装、宣传、招标等方式使产业内部的制造、服务等领域均衡发展,促进体育产业的结构平衡[4]。知名体育企业中迹体育、多威体育都曾作为主要赞助商参与黄河口马拉松赛事。 受到赛事影响,东营市的体育资金投入显著提高,政府建设了集城市景观和体育设施于一体的“黄河绿道”“环渤海骑行绿道”,利用独特的自然资源开展湿地健身跑、 苇荡越野等运动项目。 在“体育+旅游”模式的驱动下,黄河口马拉松从地方性赛事发展为大型品牌赛事,带动了周边区域体育旅游的快速发展,而体育旅游也能实现对黄河口马拉松的反哺, 同时提高周边城市筹办体育赛事的积极性, 形成体育赛事与体育旅游的跨产业良性互动。

2 黄河口地区城市体育旅游发展的动力来源

2.1 政策动力

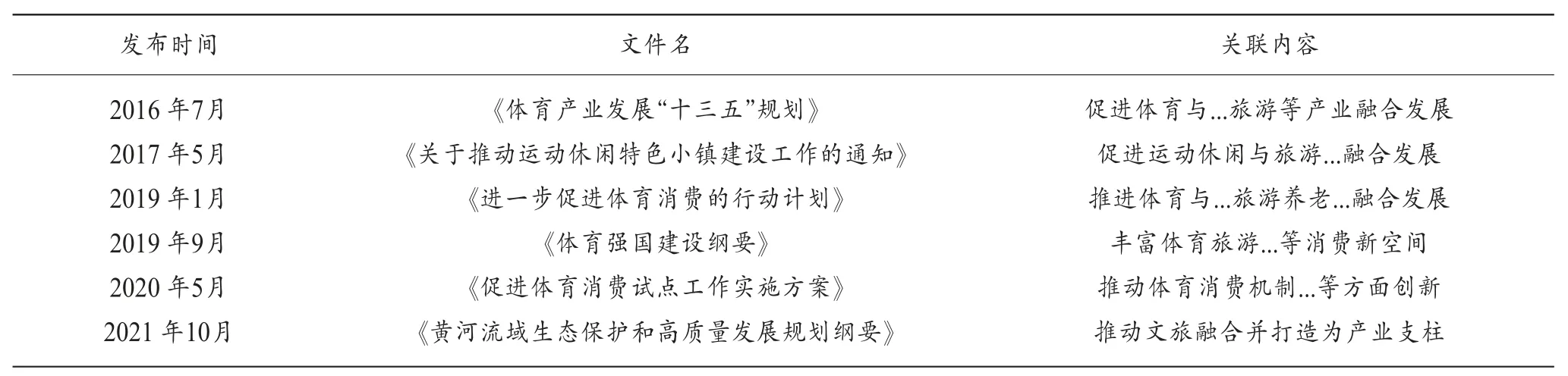

完备的政策支持是体育旅游发展的重要保障。 近五年,体育与旅游的融合发展成为相关政策提及的高频区域, 其中也不乏针对黄河流域高质量发展的内容, 相关文件的颁布为黄河口地区体育旅游的发展提供了政策层面的动力(表2)。随着国家产业结构的优化,体育旅游的价值得以凸显,黄河沿线城市的政府也纷纷打造具有城市特色的体育旅游项目, 相较于传统旅游,体育旅游更能拉动游客的软性消费。 为丰富我国国民的文旅需求,2017 年国家体育总局就曾提到促进旅游与体育等多领域的融合,开发新型旅游模式,力争将体育旅游培养为体育产业新业态;在2018 年,中共中央就激发居民消费潜力提出加强体育与旅游的融合发展;2019 年在《体育强国建设纲要》 中提出为促进体育消费, 要打造体育旅游等消费新空间;2020 年5 月发布的 《促进体育消费试点工作实施方案》中虽然没有直接提及体育旅游, 但方案中对体育消费的创新与扶持为体育旅游业的恢复提供了有力支持。 山东省在其“十四五”规划中对黄河流域的高质量发展作出明确部署:要建设滨州至东营段的黄河绿色生态旅游带,传承黄河文化,讲好山东省的黄河故事;扩大品牌赛事规模,向国际一流赛事靠拢。 东营作为黄河口马拉松的举办地,在2021 年提出“旅游富民”计划,通过品牌赛事、黄河文化为东营旅游引流,促进旅游产业发展。

表2 体育旅游与黄河口地区发展相关政策

2.2 文化动力

作为中华民族的母亲河, 黄河贯穿九省于山东半岛流入渤海。 千百年来,中华文化伴随着黄河的沁润不断沉淀发展,绵延至今。 与西方民族的宗教认同相比,中国的民族认同是基于文化与历史渊源的高度契合, 这种民族认同感即为中华民族精神[5]。作为中华传统文化重要组成部分的齐鲁文化诞生于黄河尾闾的齐鲁大地,其中不乏儒家文化、黄河文化等精粹国学文化,这也使得黄河口地区成为中华文化的重要载体[6]。 伴随着城市化进程日益完善, 在繁重的工作压力下人们开始寻求精神休息,黄河口地区保留的湿地、芦苇荡等自然环境能够满足游客的精神休息需求,“黄河入海,我们回家”等亲切的标语能够唤醒人们心中的归属感。 同时,将原生文化与体育赛事融合能够使赛事主题更加鲜明,最终发展为“城市名片”。 黄河口马拉松作为黄河文化与体育赛事融合的产物, 已经成为拉动黄河口地区体育旅游消费、展现城市特色、普及全民健身的重要窗口。

2.3 资源动力

黄河口地区位于山东半岛, 北傍京津唐经济区, 东临渤海,经黄河泥沙的冲积形成广袤的平原。 同时黄河口湿地也是中国最年轻、最广阔的湿地[7],总面积达11.3 万公顷且在不断扩大, 面积之广是其他湿地无法比拟的。 作为自然界的原始“本底”,黄河口地区拥有全国最大的河口三角洲自然保护区,最大程度保留了自然景观与生态资源。 1992 年保护区开始规划时鸟类为187 种, 至2021 年保护区的鸟类达到近300 种,每年深秋,无数候鸟以此为迁徙中转的地点,形成万鸟翔集的盛况。 由于黄河流经黄土高原,河水含沙量极高,在其与渤海的交汇处形成壮观的河海分界线。 此外,黄河口地区还拥有丰富的传统体育资源,每年都会举行短穗花鼓、虎斗牛等极具民俗特色的体育表演,吸引对传统文化感兴趣的游客前来参观,进一步推动黄河口地区体育旅游的发展。

2.4 媒体动力

“十三五”期间,为刺激城市旅游业的发展,东营以黄河口湿地、黄河口马拉松等城市特色为着力点,通过现场直播、拍摄纪录片等手段,以新旧媒体相结合的方式开展旅游宣传。自2011 年起, 央视频道开始对黄河口马拉松进行全程直播,此后越来越多的地方媒体也开始对赛事进行报道, 为黄河口地区城市的体育旅游注入了媒体层面的动力。 以2019 年黄河口马拉松为例,除央视直播(CCTV5、CCTV5+)外,许多省市级媒体以及网络媒体都对比赛进行了直播,如省市级媒体(齐鲁早报、东营日报、大众日报、山东体育频道等),网络媒体(新浪网、腾讯网、搜狐网、今日头条等)。 比赛当天黄河口马拉松线上观赛人数最高达1 000 万人次,创下有史以来新高。 每年持续增加的线上线下观赛人数说明黄河口马拉松的受关注度在不断提高,并仍有可观的增长潜力。 对赛事实况直播的同时还会穿插黄河入海口的美景, 不仅提升了黄河口马拉松的知名度,更为黄河口旅游品牌奠定了群众基础。

3 黄河口地区城市体育旅游发展的现实阻碍

3.1 公共基础设施滞后,人才流失严重

完善的基础设施是接纳游客参与体育旅游的载体, 也是体育旅游发展的基础。 发展体育旅游,优美的自然环境以及特色的品牌赛事是关键[8],但便捷的交通、完备的体育公共服务同样也是吸引游客的重要因素。 当前,黄河口地区的陆运、水运、空运发展较为滞后,虽然靠近渤海却没有港口,水运严重受限;东营、滨州均未建设高铁站,铁路运输处于路网末端;周边仅有东营机场能够满足航空运输,但机场规模、航班数量差强人意,通航城市数量不足30 个。 若想到达黄河口地区需要频繁的换乘、中转,使得许多游客和参赛者在宝贵的“小长假”期间对黄河口望而却步, 大幅度制约了黄河口地区体育旅游的发展。

作为复合型产业, 体育旅游的发展同样需要需要复合型人才, 作为服务业的体育旅游若想打造良好的口碑就需要给游客和参赛者提供更专业、更舒适的服务。 虽然政府培养了一批专业人才,也积极出台相关政策,但数量上始终无法满足体育旅游发展的要求,并逐渐陷入人才引不来、留不住的恶性循环。 受制于高校数量,黄河口地区城市造血能力不足,2021 年中国石油大学已完全迁至黄岛, 东营仅剩山东石油化工学院一所本科院校。 高校是人才培养的摇篮,缺乏高校资源的有力支持势必会影响人才的迁入与外流, 进而限制体育旅游的发展。

3.2 体育旅游内部外部竞争激烈

体育旅游属于新兴产业, 加之政府对于黄河口地区体育旅游的开发较晚, 因此在其发展过程中不仅要面对传统旅游的冲击, 还要同省内乃至国内发展较为完备的体育旅游城市(项目)进行竞争。 一方面,传统旅游历经长时间发展,已经成为绝大多数人首选的旅游模式, 相较于以满足体育需求为目的的体育旅游,传统旅游拥有更广泛的受众群体。 因此黄河口体育旅游需要以全民健身的发展为契机, 在传统旅游的挤压下积累一定规模的游客基础, 实现自身的长效发展。 另一方面,我国许多地区体育旅游开发较早,如长三角、珠三角地区不仅经济发达,交通便利,还拥有雄厚的旅游产业基础以及丰富的体育赛事资源, 无论是发展起点还是发展条件均优于黄河口地区;在山东省内,诸如威海、青岛等地已经形成了较为成熟的体育旅游产品,如青岛国际帆船周、威海国际钓鱼节。所以, 当前黄河口地区体育旅游发展面对的竞争不可谓不激烈。

3.3 跨产业融合认知不足,部门联动能力有待提高

黄河口地区具备丰富的旅游资源以及品牌赛事的支持,但发展体育旅游仍需要体育部门、文旅部门等多方通力合作。当前,各部门仍然缺乏对产业融合的认知,虽然在国家政策频出的背景下“体育+”“旅游+”的产业模式受到相关部门的高度重视,但体育产业与旅游产业展开的合作仍然较为单一,融合仅停留在局部, 对体育赛事促进旅游业高质量发展的价值缺乏系统性挖掘。 当前黄河口地区体育部门与文旅部门之间缺乏沟通,联动性不足,部门合作仅存在于赛事举办期间[9],对于前期的宣传以及后期对未来的规划则各自为战。 在已经形成的品牌赛事中,穿插短穗花鼓、虎斗牛等具有民俗特色的表演能够对品牌赛事产生良好的辅助作用, 但这些优秀的民俗体育资源并未在黄河口地区的旅游业中受到重视。 由于两个部门之间存在不同的利益诉求,旅游部门更关注旅游资源开发、旅游路线设计等内容,体育部门则着眼于赛事效益,二者未能在融合中充分发挥自身优势,导致“1+1<2”的情况出现。

4 黄河口马拉松推动城市体育旅游发展的策略

4.1 完善交通网络,加速人才供给

改善当前黄河口地区交通不便的问题是一项长期性工程,当下应该以黄河口为中心向外发散,构建连接周围城市的交通网络,对黄河口周边的周转城市进行交通基础设施建设,并逐步与省外连通。 东营机场可以主动与各大航空公司联系,在不超过机场最大承载量的前提下于旅游旺季增加航班频次。 当前东营和滨州已经处于高铁修建的进程中, 预计2024年年底建成,建成时黄河口地区也将正式迈入“高铁时代”。 此外, 政府还能够与有投资意向的文旅企业、 体育组织开展合作,共同开发黄河口旅游资源,提升黄河口马拉松影响力,挖掘黄河口民俗体育的价值,进而拉动外部资金的流入。 在人才供给方面,获得人才的主要渠道是本地培养和外地引入。 由于黄河口地区高校资源稀缺,石油化工学院、滨州医学院等高校为专业类学校,开设体育旅游相关课程难度较高,政府应将重点放在外地引入环节,在住房、医疗等方面给予相应补贴,并解决配偶、子女的工作上学问题。 积极与山东大学、山东师范大学等设有体育专业的学校开展合作,通过宣讲会、黄河文化主题沙龙的方式拉动毕业生流入。 政府还能够将目光投向退役运动员这一特殊群体, 对有从事体育旅游工作意向的开展旅游相关知识的培训,结合本身具备的体育素养,完成人才转型,不仅为黄河口地区的体育旅游提供了人力支持,更解决的退役运动员的再就业问题。

4.2 提升赛事品质,增强黄河口地区体育旅游竞争力

黄河口马拉松作为带动黄河口地区体育旅游发展的龙头,应不断提升赛事品质,扩大赛事影响力,提升黄河口地区体育旅游竞争力。 首先,应尽早对马拉松赛事可能出现的风险进行评估,并制定应急措施,加强赛前保障机制[10],提高黄河口马拉松抗风险能力, 为赛事的所有参与者提供良好的安全保障;由于志愿者将直接面向运动员以及游客,因此在其招募环节应注重选拔,以责任心、道德素质、业务能力为考察标准进行严格筛选,对其进行赛事信息、安全知识等方面的培训,优化赛事服务质量,提升赛事口碑。 其次,作为一项国际性赛事,黄河口马拉松应进一步加强与国内外知名赞助商的合作,推动赛事品牌国际化、产业化,促进赛事经济和衍生经济共同发展;赛事本身要注重开发,基于参赛者和游客的意见设计跑步装备、吉祥物、纪念品等赛事周边产品,例如将黄河口芦苇画、黄河口花鼓等元素融入赛事文化衫的设计,彰显黄河口特色,提升产品品牌度。 积极创新比赛形式,通过主题设定增强赛事吸引力,2021 年厦门马拉松就曾设置厦门大学100 周年校庆专项赛,吸引全国各地的厦大校友重回故地。 最后,赛道设计应不断优化,兼顾运动员的竞赛与旅游需求,将赛道打造为黄河口地区的旅游名片; 此外在线路规划上应尽可能避免坡道路段,减少海拔落差,使外部因素对运动员成绩的影响最小化[11]。

4.3 贯彻“体育+旅游”模式,增强跨部门联动

在全民健身国家战略、 体育旅游相关政策的驱动下,“体育+旅游”得到大力扶持,体育产业和旅游产业的经济发展空间也将得到拓展[12]。 “体育+旅游”不是体育和旅游的局部叠加,而是要求体育产业和旅游产业进行全方位融合。 以环青海湖自行车赛为例, 在发展为高原体育运动第一品牌的同时还将青海湖地区的体育旅游推向了世界, 成功实现体育赛事与旅游业的高度融合, 这也是依托黄河口马拉松实现城市体育旅游发展的现实参考。 政府应统筹体育部门和文旅部门的协调联动,合理定位,科学规划。 黄河口地区可以定期举行体育旅游工作联席会议,对体育旅游发展进行周期性部署。 在黄河口马拉松的筹备与宣传环节,文旅部门应配合体育部门,设计集赛事特色、文化特色、景观特色于一体的宣传短片。 赛事举办过程中,设立监督协调机构,负责赛事期间各部门的利益协商,保障赛事运行有条不紊,力争经济效益最大化。 在对未来比赛的规划阶段, 体育部门应思考如何在保护并最大化利用旅游资源的基础上开展下一届马拉松赛, 文旅部门则应该尽可能在比赛空窗期加强民俗体育资源与黄河口旅游资源的融合,为旅游业注入新的活力。 此外,体育与文旅部门应加快体育旅游特色小镇的建设,利用黄河口地区丰富的湿地、鸟类等自然资源积累游客基础, 结合黄河口临海的地理优势打造兼具海洋特色、湿地特色、体育特色的小镇[13],逐步提升小镇内部配套设施完备度,优化服务质量,满足游客体育需求的同时提升旅游体验[14],进一步推进黄河口的体旅深度融合。

5 结语

品牌赛事作为体育产业的顶层内容, 对体育旅游发展的推动作用不言而喻。 黄河口马拉松作为黄河口地区最具品牌特色的体育赛事, 将对黄河口地区城市体育旅游的发展产生实质性影响。 当前,体育部门和文旅部门应重视对黄河口马拉松在体育旅游方面的应用,针对当前发展的显示阻碍,完善体育旅游基础建设,加大人才引进力度,增强部门联动,实现黄河口地区城市体育旅游的高质量发展。