中丹万年桂陶文化联合考察纪要

2022-10-19上海社会科学研究院思想文化研究中心

上海社会科学研究院思想文化研究中心

2017年10月18日至10月23日,上海社会科学院思想文化研究中心、北京第二外国语学院丹麦研究中心与丹麦哥本哈根大学跨文化系联合组织“中丹广西万年桂陶联合考察组”,赴广西对万年桂陶文化开展为期六天的实地考察与系统走访,旨在进一步研究万年桂陶传承发展及其利用。

考察组成员有联合国教科文组织世界文化遗产专家、丹麦哥本哈根大学跨文化系主任Ingolf Thuesen教授、上海社会科学院思想文化研究中心主任马驰研究员、北京第二外国语学院丹麦研究中心执行主任张喜华教授、丹麦哥本哈根大学Marie Roesgaard教授、澳大利亚西悉尼大学文化研究专家赵大成博士、上海大学博士研究生张文,“陶雏器”称谓首提者、桂林甑皮岩遗址博物馆首位特聘研究员陈向进作为考察组特邀成员全程参加联合考察。

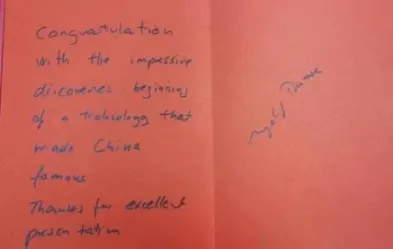

Ingolf Thuesen教授评价甑皮岩制陶技术

Ingolf Thuesen教授认真观察甑皮岩第一期陶器——“陶雏器”

中丹广西万年桂陶考察分两阶段开展,第一阶段为准备阶段,第二阶段为实地考察阶段。

准备阶段获得桂林甑皮岩遗址博物馆、柳州白莲洞洞穴科学博物馆、广西文物保护与考古研究所的支持与配合。

实地考察阶段获得广西文化厅的支持与配合,获得桂林市、南宁市、靖西市、钦州市相关文化部门和广西文物保护与考古研究所的支持与配合。2017年10月23日,考察组在广西文物保护与考古研究所召开了座谈会,与广西文化界专家围绕万年桂陶起源、发展与传承开展了交流讨论。

考察组与广西文博界专家做学术交流

一、准备阶段

(一)时间

准备阶段时间为2016年12月至2017年9月。

(二)前期考察

准备阶段期间,上海社会科学院研究员马驰与桂林甑皮岩遗址博物馆特聘研究员陈向进于2016年12月9日至12月11日先赴桂林庙岩遗址、甑皮岩遗址、柳州鲤鱼嘴遗址、白莲洞遗址、南宁顶蛳山遗址、豹子头遗址开展前期考察,同时考察了广西文物保护与考古研究所展示的广西重大考古展。

准备阶段期间,考察组特邀成员陈向进多次赴宾阳邹圩制陶、荔浦大塘制陶、钦州坭兴制陶开展前期考察。

甑皮岩博物馆周海馆长向Ingolf Thuesen教授介绍大岩遗址出土的疑似陶雏器

(三)文献研究

准备阶段,考察组成员参阅了以下文献资料,并围绕文献开展了分析与研究,本纪要使用了以下资料:

1.中国社会科学院考古研究所.桂林甑皮岩[M].北京:文物出版社,2003.

2.中国社会科学院考古研究所,广西文物保护与考古研究所,桂林甑皮岩遗址博物馆,等.关于“陶雏器”研究成果的综合意见[R].桂林:桂林甑皮岩遗址博物馆,2016.

3.蒋廷瑜.桂林甑皮岩遗址最新研究成果[J].广西文史,2004(2):80-85.

4.陈向进,周海.甑皮岩首期陶双料混炼工艺及陶雏器初探[J].江苏陶瓷,2016(2):2-4.

5.吴瑞,吴隽,邓泽群,等.广西桂林甑皮岩遗址陶器的科学研究[J].中国陶瓷工业,2005(4):5-10.

6.吴隽,李家治,张茂林,等.南方地区若干典型遗址出土早期陶器工艺比较分析[J].文物保护与考古科学,2011(04):97-103.

7.漆招进,周海.寻访万年前的桂林人[M].南宁:广西科学出版社,2007.

8.李文杰.广西桂林甑皮岩遗址陶器的成型工艺[J].文物春秋,2005(06):30-35.

9.傅宪国,李新伟,李珍,等.广西邕宁顶蛳山遗址的发掘[J].考古,1998(11):11-33.

10.张龙.广西南宁市豹子头贝丘遗址的发掘[J].考古,2003(10):886-898+961+2.

11.蒋远金.柳州白莲洞[M].北京:科学出版社,2009.

12.刘文.柳州大龙潭鲤鱼嘴贝丘遗址的发现与挖掘[J].史前研究,2002(00):148-150.

13.何乃汉,黄云忠,刘文.柳州大龙潭鲤鱼嘴新石器时代贝丘遗址[J].考古,1983(9):769-774+865.

14.郑超雄.广西靖西县念者屯壮族原始制陶术考察[J].广西民族研究,1997(3):111-114.

15.付永旭.广西靖西龙腾中屯壮族的原始制陶技术[J].南方文物,2011(3):100-105+99.

16.付永旭.广西宾阳县新窑村的现代制陶技术[J].中原文物,2011(6):83-88.

17.覃主元.壮族传统手工艺的保护开发与经济互动--以广西靖西县禄峒乡凌准村制陶手工艺为例[J].广西民族研究,2012(2):106-113.

18.覃主元.壮族濒危传统手工艺的困境与出路--以制陶、湘纸手工艺为例[J].广西民族师范学院学报,2012(1):1-5.

19.英德市博物馆.中石器文化及有关问题研讨会论文集[M].广州:广东人民出版社,1999:213-225.

20.漆招进.甑皮岩遗址第五期干栏陶纹辨识[J].史前研究,2009(00):236-241.

21.漆招进.试论“甑皮岩人”的去向[J].史前研究,2004(00):253-263.

22.英德市博物馆.中石器文化及有关问题研讨会论文集[M].广州:广东人民出版社,1999:150-164.

23.王福莲,安宁,汪伟.实验考古--夹砂红陶烧成温度下限的探索[J].南方文物,2015(3):199-203.

24.李家治.简论中国古代陶瓷科技发展史[J].建筑材料学报,2000(1):7-13.

25.李家治.中国早期陶器的出现及其对中华文明的贡献[A].The Influence of Agriculture Origin on Formation of Chinese Civilization--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001.

26.吴小红,伊丽莎贝塔·博阿雷托,袁家荣,等.湖南道县玉蟾岩遗址早期陶器及其地层堆积的碳十四年代研究[J].南方文物,2012(3):7-15+6.

27.吴小红,张弛,保罗·格德伯格,等.江西仙人洞遗址两万年前陶器的年代研究[J].南方文物,2012(3):1-6.

28.李人帡.钦州坭兴陶概况介绍[J].陶瓷科学与艺术,2012(12):38-40.

29.黄立廉.钦州制陶与坭兴史考[J].广西地方志,2006(5):43-46.

30.黄鸿春.坭兴陶历史文化底蕴新探[J].广西地方志,2013(5):41-43.

31.于长敏.广西钦州坭兴陶的兴衰与发展[J].陶瓷科学与艺术,2007(01):34-35+66.

32.陈向进,黄孙祝,邓敦伟等.广西坭兴桂陶初探[J].美术界,2014(05):74-75.

33.陈向进.坭兴印象--广西坭兴陶的初步认识[J].陶瓷科学与艺术,2016(08):7-9.

34.中共钦州市委宣传部,钦州市文学艺术界联合会.陶艺奇葩[M].南宁:广西人民出版社,2008.

35.帅民风,毛文青.钦州坭兴陶烧制技艺[M].北京:北京科学技术出版社,2012.

36.陈仁雄,陈启华,邓经春,等.钦南文史第八辑陶艺文化专辑[R].钦州:政协钦州市钦南区委员会文教体卫史委员会,2014.

37.彭书琳.彭书琳论文集[C].南宁:广西科学技术出版社,2010:105-114.

38.郑超雄.壮族文明起源研究[M].南宁:广西人民出版社,2005.

39.覃尚文,陈国清.壮族科学技术史[M].南宁:广西科学技术出版社,2003:267-290.

40.广西壮族自治区博物馆.广西博物馆古陶瓷精粹[M].北京:文物出版社,2002:2-23.

41.叶喆民.中国陶瓷史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

42.方李莉.中国陶瓷史[M].北京:中译出版社,2019.

43.中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982.

44.冯先铭.中国陶瓷[M].上海:上海古籍出版社,2001.

45.广西壮族自治区博物馆.瓷美如花——馆藏瓷器精品图集[M].南宁:广西教育出版社,2011.

46.中央电视台老故事频道《文化中国》栏目——“探访中华陶器之源”(影视资料)[Z].北京:中央电视台,2017-6-17.

二、实地考察阶段

实地考察阶段时间为2017年10月至11月,其中:2017年10月18日至10月23日赴广西实地考察。

实地考察期间,考察组在广西分别考察了桂林甑皮岩遗址、阳朔万年桂陶展示基地、靖西洞穴平地堆烧制陶、钦州坭兴陶精品馆、广西重大考古成果展等十四处万年桂陶典型文化基地及相关展示。

考察甑皮岩

在桂林甑皮岩遗址、庙岩遗址,通过对陶雏器、双料混炼、平地堆烧、螺蛳壳堆集、屈肢葬、生态环境、迁徙线路等内容的考察,对甑皮岩陶器第一期至第五期陶器制作工艺及器形的发展,进一步考证“双料混炼、骨肉相融、自然素烧、烧炼出彩、陶刻纹印、陶艺造型”六项基本制陶特征,其中:

“双料混炼”是指用两种自然材料按一定比例配比混练成陶坯料,改善炼烧性能;“骨肉相融”是指用制陶的两种材料充分混练至骨肉融合在一起的状态;“自然素烧”是指陶坯不上釉、不上彩,在自然状态下烧炼;“烧炼出彩”是指不上釉彩的陶坯烧炼后,有时发生色泽变化、出现不同色彩的现象(俗称“窑变”);“陶刻纹印”是指以刻、纹、印的方式形成视觉及艺术效果;“陶艺造型”是指以陶器造型的方式形成视觉及艺术效果。(注:下文所有“六项基本制陶特征”均特指“双料混炼、骨肉相融、自然素烧、烧炼出彩、陶刻纹印、陶艺造型”这六项特征)

考察坭兴陶的六项制陶特征

在阳朔万年桂陶展示基地通过对坭兴陶作品古铜质感的观赏,考察组成员增强了对六项基本制陶特征发展至今的感性认识。

考察桂林荔浦双料制陶技艺

在桂林荔浦,大塘制陶的双料混炼、泥条盘筑成型、手动拉坯成型、机械练泥、机械成型、龙窑烧制、整年不窑歇等制陶工艺和情况,让考察组成员直观感受到六项基本制陶特征在桂林制陶发展至今的现状。

考察南宁卢权智艺术红陶

在南宁,考察组考察了万年桂陶邕城四景及南宁博物馆。第一景为顶蛳山万年陶遗址;第二景为距今八千年的豹子头遗址,豹子头遗址发现并出土了“双料混炼”未经烧制的陶坯料,是国内现存最早的陶坯料,是万年桂陶起源关键技术的实证;第三景为邕江河畔百米龙窑群,国内罕见,是南宁陶文化的历史见证;第四景为卢权智艺术红陶,红陶单件器型的高度突破了五米,卢权智艺术红陶同样具备六项基本制陶特征。在南宁,考察组还考察了顶蛳山屈肢葬、贝丘遗址螺蛳壳、豹子头遗址、顶蛳山出土陶器实物、南宁商代时期的陶器、南宁战国时期的陶器。

考察豹子头遗址

考察南宁良庆百米龙窑群

在靖西,考察组观看了原始制陶演示,从方解石破碎、陶土与碎石混练、手动轮机制坯、泥条盘筑制坯到洞穴平地堆烧,展示了原始制陶情景。

考察靖西洞穴平地堆烧制陶技艺

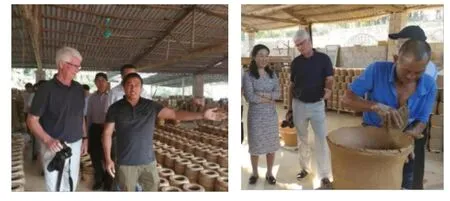

考察组在钦州参观了坭兴陶精品馆、钦州坭兴陶艺有限公司、钦江古龙窑,重点考察坭兴陶的艺术观赏性、古铜质感、造型艺术、坭兴陶制作工艺;在广西文物保护与考古研究所参观了广西重大考古发现展,与广西文博界的专家进行了学术交流。

考察广西重大考古发现展

与广西文博界专家交流

通过实地考察,考察组了解了广西从古到今陶艺的演进与发展过程,加深了对广西陶艺的认知与了解,领略了六项基本制陶特征在钦州坭兴陶及南宁艺术红陶实现的艺术观赏性突破,感受万年桂陶不断流的传承以及“素烧炼出精彩”,体会到广西万年桂陶文化产业的发展潜力。

三、考察综合意见

通过考察及交流,考察组形成以下共识及意见:

1.广西陶器有万年历史,可称为万年桂陶

广西是目前世界上拥有史前古陶出土遗址较多的地区,发现并出土较丰富的史前古陶遗存。自1965年以来,在甑皮岩、大岩、庙岩、顶蛳山发现并出土了距今1万多年的陶器,广西成为我国发现万年古陶遗址最多的省份,共发现四处万年古陶遗址,桂林成为世界上唯一拥有三处万年古陶遗址的城市。

桂林甑皮岩遗址第一期出土的陶器是目前世界上出土制作工艺最原始的万年陶,烧制温度低于250℃,属于陶雏器,距今1.2万年;南宁顶蛳山出土了距今1万年的陶片,使南宁成为拥有万年古陶的城市;柳州鲤鱼嘴遗址出土距今9000年的陶器;南宁豹子头遗址出土距今8000年拌练好的陶坯料,是国内目前唯一发现的史前未经烧制的陶坯料,是万年桂陶起源技术的实物见证地;桂林资源晓锦遗址第二期发现了距今6000—4500年的平地堆烧遗迹。

2.万年桂陶起源及发展脉络清晰,传承完整有序,没有断线

万年桂陶技艺在广西区域1万多年以来从起源到成熟、传承、发展,有一个完整的、没有断线的陶艺发展过程,并且形成“双料混炼、骨肉相融、自然素烧、烧炼出彩、陶刻纹印、陶艺造型”等六项广西地区基本制陶特征。以“双料混炼、自然素烧”为核心的制陶技术,实现了艺术方面的突破,形成艺术观赏性极高的钦州坭兴陶及南宁艺术红陶。这在世界陶艺发展史上极其罕见。万年桂陶既具有世界文化遗产的OUV共性,又具有独特性和唯一性,是世界文化遗产的重要组成部分。万年桂陶是世界级别的非物质文化遗产,堪称“万年桂陶,万年传承”。

广西考古所展示的部分历代出土陶器

3.甑皮岩陶雏器是陶器从无到有起源阶段的器物

中国社会科学院考古研究所、广西文物保护与考古研究所、桂林市文物保护与考古研究院、桂林甑皮岩遗址博物馆等单位于2016年9月形成《关于“陶雏器”研究成果的综合意见》,认为甑皮岩第一期陶器属于甑皮岩先民使用“双料混炼”技术制作的“陶雏器”,是特殊的泥塑器,也是特殊的陶器,是陶器的雏形,是陶器研究史上的重大发现。双料混炼技术是万年前人类的科学技术发明,桂林是“万年人类智慧圣地”。这个综合意见是万年桂陶起源研究的重要成果。

《关于“陶雏器”研究成果的综合意见》要点如下:

(1)甑皮岩首期陶[标本号DT6(28):072],考古学定名为“圜底釜”,发现于2001年,距今约1.2万年,是用自然泥土掺夹粗石英颗粒捏制而成,烧制温度不超250℃。敞口,圆唇,斜弧壁,圜底。口径27厘米,高16.4厘米,口沿厚1.4厘米,胎厚3.6厘米。

(2)甑皮岩首期陶属于甑皮岩先民使用“双料混炼”技术制作成的“陶雏器”。

(3)“双料混炼”是指利用一种自然泥土与另一种材料(土壤、石料、贝壳或其他材料)以骨肉相融的方式,按照一定比例配比,加适量水互相羼和,经过一定方式混练后,形成具有一定黏结力及抗烧炼能力的坯料,用此坯料塑制的器物可承受一定程度的高温烧炼甚至炼而不裂。

(4)“陶雏器”是采用双料混炼工艺制作,通过一定方式成型,未经烧制即可承受一定程度火烧不开裂,具有一定用途,在使用中不断经受火烧并形成一定致密度,尚未完全陶化的夹砂泥塑器。

(5)甑皮岩首期陶作为中国乃至世界罕见的“陶雏器”,是特殊的泥塑器,也是特殊的陶器,是陶器的雏形,是陶器研究史上的重大发现,对研究陶器的起源具有重大的意义。

(6)2003年至2008年,中国社会科学院考古研究所与桂林甑皮岩遗址博物馆等单位先后组织开展了模拟甑皮岩首期陶的考古实验,实验是采集甑皮岩周边的天然泥土与砸碎的石英颗粒按一定比例配合,加适量水经充分揉练为坯料,形成的坯料具有一定的黏结力及抗裂性,用其捏塑而成的半圆头盔型“泥塑器”仅需晾晒数日,不用烧制就可直接用于烧煮田螺等食物,“泥塑器”直至田螺煮熟都不开裂。

(7)甑皮岩首期陶双料混炼工艺已经具备制造技术的基本特点,彰显了甑皮岩先民在1.2万前已经发明创造并掌握双料混炼技术,双料混炼技术是万年前人类的科学技术发明,桂林是具有万年历史的人类智慧圣地。

甑皮岩出土的陶雏器

考察组认同桂林甑皮岩遗址博物馆考古研究者的学术观点:甑皮岩发现的“陶雏器”是陶器起源阶段的遗存,是陶器从无到有起源阶段的器物,“双料混炼”是广西陶器起源的关键技术,桂林是目前世界上唯一发现史前陶雏器的地区,是世界重要的陶器起源地之一。

4.甑皮岩陶器制作逐步出现并形成六项制陶特征

在距今1.2万年至7000年期间,甑皮岩陶器制作技术有一个清晰的起源、逐步发展、逐步成熟的过程。甑皮岩陶器制作逐步出现并形成“双料混炼、骨肉相融、自然素烧、烧炼出彩、陶刻纹印、陶艺造型”等六项基本制陶特征。

考察钦州坭兴陶双料混炼技艺

5.广西地区制陶具有一脉相承的六项制陶特征

万年以来,甑皮岩陶器制作形成的六项基本制陶特征在广西地区从北至南各个历史时期出土的陶器均有发现,没有消失,六项制陶特征成为“万年桂陶——广西双料制陶技艺”独特的标志。

“万年桂陶——广西双料制陶技艺”在广西经历原始期、成熟期、蝶变期、升华期四个时期的发展。原始期为广西双料制陶技艺初创时期,使用堆烧方式烧制,始于甑皮岩陶雏器,至出现窑烧止;成熟期为广西双料制陶技艺成熟时期,使用窑烧方式烧制,始于广西出现窑烧时,至1850年止;蝶变期为1850年至1949年,广西北部湾钦州地区运用双料制陶技艺烧制出具有艺术观赏性的陶器;升华期始于1949年中华人民共和国成立,至今烧制出古朴典雅、古铜质感明显的艺术精品。

考察桂林荔浦双料制陶

目前,在广西地区陶器技艺非物质文化遗产中,国家级非遗钦州坭兴陶、广西非遗靖西壮族夹砂陶、广西非遗宾阳邹圩红陶均保留了六项基本制陶特征;广西非遗桂林荔浦双料制陶、南宁卢权智艺术红陶亦保留了以上六项基本制陶特征。其中:靖西壮族夹砂陶为广西双料制陶技艺原始期在当代的代表,桂林荔浦双料制陶为广西双料制陶技艺成熟期在当代的代表,宾阳邹圩红陶为广西双料制陶技艺蝶变期在当代的代表,钦州坭兴陶为广西双料制陶技艺升华期在当代的代表,钦州坭兴陶成为中国四大名陶之一。

南宁卢权智艺术红陶不仅具有艺术观赏性,单件器型还突破了五米的高度,极大扩展了陶器艺术的创作空间,创作出一批素烧陶器艺术精品。

这些文化遗产不仅仅是广西的,也是中国的、世界的。

考察南宁卢权智艺术红陶

6.桂林的史前人类通过双料混炼技术制作陶器,这在人类历史上属于一项技术革命

在桂林甑皮岩遗址中发现的陶雏器,是世界上罕见的、人类最早的技术革命的重要见证。双料混炼能够将陶器制作成型并承受火的烧炼,正是因为有了双料混炼的技术,使后面的发展不断成熟成为了可能。更为壮观及重要的是,这种陶艺技术和传统在不断传承,越来越成熟,一直发展到现在非常精致的程度。这项技术革命同时也是人类饮食的技术革命。在桂林甑皮岩,发现了人类历史上古老的炉子之一。

7.万年桂陶文化内涵丰富,值得认真发掘研究及充分利用

万年桂陶是广西乃至全国不可多得的文化景观,提炼及提升其文化附加值,更好地凸显其文化内涵与文化价值,可以助推当代经济及文化事业的建设与发展。例如,南宁市顶蛳山万年陶址、豹子头桂陶起源技术实物见证地、邕江河畔百米龙窑群、南宁卢权智艺术红陶可以构成“万年桂陶邕城四景”,为城市底蕴及旅游增添厚重的文化元素。

8.有一些非常危险或者濒临灭绝的遗产,呼吁有关部门将这些文化遗产保护好

在靖西,一位老艺人演示了平地堆烧制陶术。这位老人用低温烧制的方法,将千年的陶艺或者说是万年的陶艺在当代展示出来。然而这位老人已经七十岁了,建议对这位老人的技艺进行完整的记录,做好保护工作,将这项技艺保存下来。

在南宁良庆有三座百米龙窑聚成百米龙窑群,这些百米龙窑已经受到现代城市发展的剧烈威胁,其中一座已不复存在。这些龙窑是广西制陶历史的见证,如果可能,宜尽量保护好。在城市的现代发展中,在构筑未来与保持传统两者之间研究互相平衡的好方法,使传统与现代有机结合。

城市发展与文化遗产保护的有机结合

9.广西万年桂陶具备世界文化遗产OUV成分,具备申报世界遗产、进入申遗预备名单的可行性

万年桂陶与桂林洞穴遗址都具备申遗条件,两者之间可以有机地结合起来,但需要分析研究两者之间如何有机结合。洞穴遗址的存在,对桂陶历史的发展是一个有力的支撑,是一个实物的支撑。

10.进一步做好万年桂陶文化遗产的宣传工作

目前万年桂陶文化遗产基本处于少有人知的状态,万年桂陶文化遗产要扩大知名度,要让更多的专家学者认知广西有这么多的文化宝藏,要让广西以外的人知道广西有重要的文化遗产,让全世界都知道广西有重要的、珍贵的万年桂陶文化遗产。

希望有更多的专家、学者都能够关注到广西万年桂陶,进一步做好万年桂陶在全国乃至在全球挖掘、介绍、传播等基础性工作。

四、产业思考与建议

1.建议文化主管部门及宣传部门进一步向社会宣传万年桂陶丰富的文化成果

广西是世界重要的陶器发源地之一,拥有“万年桂陶,万年传承”丰富及独特的世界级陶文化资源。钦州坭兴陶艺术观赏性强,具有独特的审美价值和广泛的使用价值,是中国四大名陶之一。南宁卢权智艺术红陶承袭了万年桂陶“六项基本制陶特征”,是万年桂陶在南宁地区发展至当代的典型代表,其作品不仅古朴大方,单件作品器型尺寸已突破五米高度,极大地扩展了万年桂陶六项基本制陶特征的艺术创作空间。

然而,万年桂陶这项世界级的文化瑰宝却罕见专家开展系统研究,广西群众基本都不知道,世人更是知之不多,精美的坭兴陶也是藏在深闺无人识,没有实现产业的腾飞,深厚的陶文化资源没有获得有效释放。

2.建议文化产业主管部门围绕万年桂陶的特色研究产业腾飞的措施

“万年桂陶,万年传承”并形成陶艺精品是一项高品质的文化资源,堪称世界陶艺发展史的奇葩,具有极强吸引力及文化高附加值;传承万年桂陶精髓的坭兴陶已经具备创作精美作品的实力,万年桂陶升华期烧制技艺将万年桂陶六项基本制陶特征发挥到了极致,其古朴的质感与深厚的底蕴承载及展示了中华民族的文明发展脉络与传统文化特色,以坭兴陶为代表的万年桂陶升华期烧制技艺完全具备文化产业腾飞的优势与潜力。

进一步研究万年桂陶深厚文化资源有效释放的措施,是产业腾飞的重要环节和手段。

3.建议融合各方优势,形成合力,聚力发展

将万年桂陶精髓及万年传承的技艺与坭兴陶产业融合起来,提炼万年桂陶及坭兴陶的精髓并整合,研究并形成万年桂陶独特的核心竞争力,打造坭兴陶艺的强劲感召力及冲击力,整合提升坭兴陶文化附加值,探索提升坭兴陶影响力及认知度的妙方,创建“1+1>2”的局面,最终实现坭兴陶及万年桂陶文化品牌综合实力及认知度的大幅提升。

4.建议广西陶瓷行业主管部门高度重视及加强万年桂陶的研究工作

充分挖掘并利用好广西万年桂陶文化的综合优势,进一步研究万年桂陶文化传播的措施,采取有效措施使全社会全面了解广西精彩灿烂的万年桂陶文化,向社会普及万年桂陶已形成的研究成果,释放万年桂陶深厚的文化底蕴与潜力,形成热爱、喜好万年桂陶传承至今杰出代表坭兴陶的局面,助推坭兴陶走出深闺,建立消费基础,形成万年桂陶消费的大需求,实现万年桂陶产业的大市场。最终促使万年桂陶产业复兴与腾飞,实现“万年桂陶产业百亿实破”,做大做强万年桂陶文化产业。

同时,坭兴陶业内也应传承民国以降广西双料制陶蝶变期的优良传统,使陶艺产品更接地气,更好地成为大众审美与日常生活的重要器物。

5.充分用好“万年智慧圣地”等成果,助推经济建设、文化建设的发展

万年桂陶文化可以丰富、充实及提升广西地区的文化底蕴,建议进一步挖掘其文化内涵,对“万年智慧圣地”等已经形成的成果进一步研究及开发利用其文化价值。对桂林(荔浦)、南宁(邹圩)、钦州、百色(靖西)等万年桂陶关联文化遗产开展系统研究,进一步做好保护传承及市场开发工作。

6.构建万年桂陶市场消费元素,促进产业腾飞的思考

(1)提炼万年桂陶独特的、原创的中华民族文化吸引力,形成高品质文化震撼力,烧制具有蕴藏文化底蕴功能及数码功能的陶制文化品“米藏”,构建市场消费元素。

(2)凸显万年桂陶升华期烧制坭兴陶古铜质感,素烧炼出精彩的艺术观赏性,构建陶瓷艺术鉴赏新格局,提升坭兴陶核心竞争力,实现市场消费元素的构建。

(3)书法艺术具有较好的大众鉴赏基础,凸显坭兴陶陶刻书法,使坭兴陶成为雅俗共享的陶刻书法艺术品,构建市场消费元素。

(4)古铜质感、陶刻艺术、造型艺术、文化内涵、窑变出彩,综合构建市场消费元素。

(5)进一步用好中国四大名陶美誉,构建市场消费元素。

(6)进一步依托中华传统茶文化,构建市场消费元素。

(7)依托“万年智慧圣地”美誉的影响力,提升坭兴陶的社会认知度,构建市场消费元素。

(8)整合优势,聚集合力,升级文化引力,构建市场消费元素。