窑变颜色釉视域下的釉下五彩艺术佛像创作研究

2022-10-19王珮雲

王珮雲

石窟壁画艺术:①它是源于丝绸之路的发展和佛教的传入而形成的。②它是最多彩和最完整的国家级石窟艺术宝藏,是世界上保留时间最久的艺术。③它是目前世界上规模最大最古老的佛教文化和艺术品集结地。根据相关史料记载,大约出现于公元366年,并延续了2000年左右。石窟艺术主要是佛教作品,也描绘了不同历史时期,不同社会与文化背景下的人物生活场景,还充分展示了不同时期绘画风格。

石窟壁画艺术融合多种艺术元素,包括建筑、雕塑、佛像、壁画等等,尤其壁画中的色彩为重要的表现形式。在中国古代绘画被称为丹青。“丹青”二字概括了当时五种流行颜色青、黄、赤、白、黑。在中国古代历来对色彩有着不同的审美观念和艺术主张,从汉代起佛教的传入到魏晋时期佛教思想在中国盛行,逐渐形成儒、道、释并存的局面,相应的对色彩不同的审美观念和艺术主张大致也形成三种不同看法。一是佛家色彩观念。在佛家的色彩观念中也分五色,并且有正色和间色之分。佛教的五色观表述为“青、黄、赤、白、黑五方正色也,碧、红、紫、绿、硫磺五方间色也。”中国传统主流学派对色彩艺术主张和观念受儒家“中和”和道家“朴素”审美观的影响。中国传统文人画和宫廷绘画对色彩的使用有着很多的条条框框和技法程式上的束缚,没有充分开拓和发挥色彩的表现力,而石窟佛像艺术中色彩运用大胆,鲜明而且浓重,色彩异常丰富,视觉效果强烈,衬托出石窟壁画的辉煌大气、尊贵典雅的神圣气氛。

石窟壁画艺术中最具典型意义的代表,就是辉煌的敦煌壁画。敦煌壁画是留给后人的最璀璨的艺术遗产之一。以莫高窟石窟为代表的敦煌壁画绘制艺术,在中国乃至世界上都是绝无仅有的,是无与伦比的佛教艺术宝库。壁画的内容大部分为佛教题材,一般包括佛教的本生故事,经变图、说法图、以及藻井、边饰图案等,有趣的是壁画中还把修造洞窟的主人也绘画下来称为供养人,他们是现实社会中的人物,其中还有大量的生活中人物,山水、花鸟等绘画题材的内容。

从历史的纵向跨度上看敦煌石窟历经千年,纵是跨越数个朝代,其风格必然受到不同时代的历史因素影响,北魏之前,敦煌壁画还有着明显的印度、西域痕迹,人物造型多是头戴花蔓或宝冠、曲发垂肩、面相椭圆、直鼻细眼、耳轮长垂、体态壮硕、肩披大巾……,面部晕染,采用明暗的凹凸法,衣饰线条粗矿,色彩纯厚,造型整体而果断,到魏晋时期,受到同时代本土的民族艺术的影响,呈现出佛家与神仙形象共舞的奇特现象,并受中原“顾恺之、陆探微”之秀骨清像式南朝人物画风的影响,人物造型形成眉目清秀,面带笑容的潇洒飘逸画风。隋朝时期,敦煌壁画内容更为丰富,经变画格外流行,壁画中的佛教人物形象更倾向东方人形象,画风由多种、多变风格逐步走向统一的局面。这一时期菩萨的脸部出现了方形、长条形,宽额、秀额等多种形象造型。唐代敦煌壁画是石窟壁画艺术的鼎盛时期,标志着敦煌壁画在历史的进程中历经三四百年的发展演变已经形成自己的民族风格,是典型的中国化壁画的艺术典范。人物造型姿态舒展优美,神情气质雍容大方,是地地道道的大唐帝国丰韵。人物描绘得更加细致,人物的比例适度,神情凝练、体态丰满,显现了盛唐时代佛教题材的丰富和浩大。审美意趣的世俗化、民族化以及造型的写实化,一如唐朝积极上开的气象而弥散出的勃勃生气。宋元以后,随着封建社会的由高峰逐渐衰落,这个时代的敦煌壁画中的佛像造型趋渐纤细繁琐,这个时代的审美观使然。此时期已经无力开凿新的洞窟直接覆盖唐人绘制的壁画,而供养人的形象大量流行,并出现了文人画风替代重彩壁画的趋势。

窑变釉与敦煌壁画艺术的斑驳效果它们有着很多相似的地方,敦煌壁画艺术是在中外文化交流的基础上形成的,它有非常丰富的艺术表现形式和技法风格,而窑变釉作为一种工艺装饰语言,近年来在陶瓷绘画尤其在釉下五彩瓷中的运用更广泛,众多陶瓷艺术家在原来绘画语言的基础上,运用窑变釉创作出了异彩纷呈的釉下五彩瓷作品。敦煌壁画艺术与釉下五彩窑变釉绘画作品在工艺技法、艺术形式以及时代性等各方面尽管存在很大差异,但是在二者画面的斑驳、复古效果上以及色彩的丰富性和审美观等方面都具有相似之处,运用窑变釉在釉下五彩瓷上再创作壁画艺术是完全可实现的。

首先,工艺表现形式相同。壁画与窑变釉在表现形式上的运用是有中外合璧,兼容并蓄的艺术特色,石窟壁画集各朝代中国绘画语言于一体,兼具西域风格和中原艺术,同时引入丝绸之路上的古印度等域外艺术元素,从而使得石窟壁画表现形式极为丰富,既有工细华美之作,亦有疏朗写意之品。民族性和世界性在石窟壁画中的得到完美融合,而相对釉下五彩瓷艺术发展来论,窑变釉工艺与釉下五彩汾水勾线工艺的融合,也是一种极佳的艺术表现装饰语言,它既可以表现工笔重彩的华丽,也可以表现水墨清新五彩的淡雅,同时又可以几种工艺兼容运用。其表现力与石窟壁画高度相似相融。从载体材料上分析,石窟干燥并涂有石灰的墙壁与五彩素坯亦颇为相似,均有利于两种工艺的晕染与渗透。

其次,色彩原理的运用也是相通的。石窟壁画与釉下五彩瓷工艺和窑变釉的运用在搭配上极度吻合,色彩的丰富、斑驳脱落肌理,在色彩的外观上、艺术效果上达到高度的相似。石窟壁画中的色彩并非是自然客观的形成,而是创作者赋予的主观色彩使之具有随类赋彩的特点。创作者的情感借助于色彩淋漓得到尽情的抒发,同时赋予色彩生命力,窑变釉的使用其色彩运用上都具有无穷的想象力和创造性。

与石窟壁画的审美要求是相通的,石窟壁画艺术不拘泥于固有的佛教艺术形式,而是具有极强的个性表现语言和自由表达的包容性。几乎每件壁画作品都是创作者的原创性作品,充分表达了创作者的审美标准与思想追求,当今窑变釉的使用亦是如此,单一的釉下五彩勾线、汾水工艺无法满足大众多样的审美诉求和审美标准。而在釉下五彩勾线、汾水工艺基础之上融入窑变釉,不仅丰富了釉下五彩的表现形式,近些年来窑变釉不仅运用在釉下五彩佛像艺术创作中,还使用于釉下五彩花鸟画、山水画中。斑驳的窑变效果与清丽的汾水工艺强烈的对比,形成合而不同精细雅丽而不失素朴、自然的视觉效果。每件作品都可以说是独一无二,是创作者个性艺术语言的集中体现。两种工艺的融合运用在描绘各种艺术形象上不断取得突破性的进展,从而可以把传统佛像壁画艺术更好的在釉下五彩瓷画面上发挥传承。

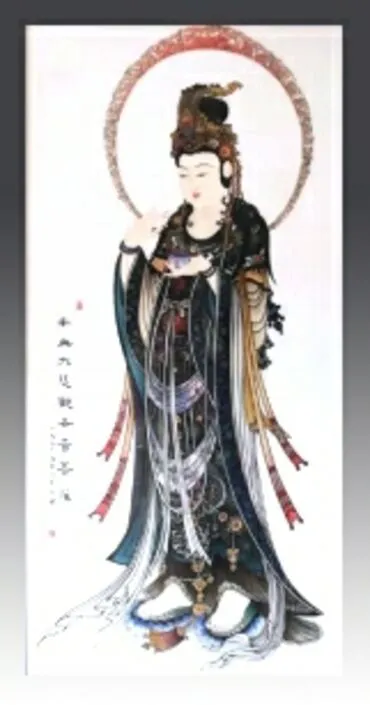

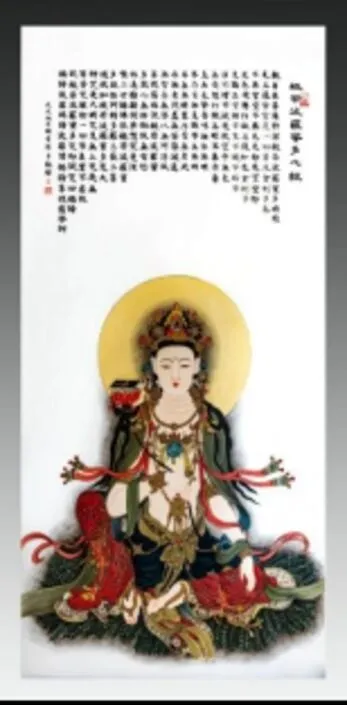

运用瓷变釉对石窟壁画艺术更好的继承与发扬,石窟壁画艺术中运用瑰丽的想象和夸张的手法,色彩被赋予了更多主观意向性,色彩严谨而不僵硬。所绘制的画面至今依然使人震撼。是陶瓷艺术爱好者取之不尽的艺术宝库。许多陶瓷艺术爱好者不断尝试着开拓与创新,以适应时代的审美潮流,而这其中尤以结合了窑变釉效果的釉下五彩佛像造像作品其表现力和审美需求在这方面做出了杰出成绩,不同凡响。如右图站立的菩萨窑变釉与石窟壁画的相融性,结合釉下五彩工艺定能使得石窟壁画艺术在釉下五彩瓷上重现。这两种工艺的结合成为最适合表现石窟壁画的工艺。

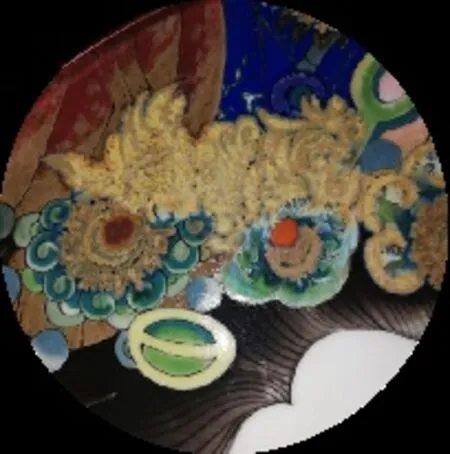

近年来采用窑变釉对石窟壁画艺术的创作的陶瓷艺术作品,其在艺术上的传承是非常明显的,而运用窑变釉与醴陵釉下五彩瓷勾线、汾水工艺结合的作品特色更加突出。窑变釉再创作的石窟壁画作品大都借鉴了石窟壁画的画面效果和题材内斑驳容,充满了壁画色彩,如右图作品,纱裙利用窑变釉所形成的窑变的肌理,还有璎珞、配饰、金器的窑变效果形成一种日久风化侵蚀的剥落效果,使佛像产生一种古老的历史厚重感,又具有时代特色,其技法上的开拓,使创作者往往具有鲜明的个性化。

窑变釉再创作石窟壁画艺术的意义绝不仅仅是对石窟壁画艺术的照搬和模仿。如果仅是停留在对壁画的构图、色彩、造型等形式上的移植,那只能是一种复制行为而非创作行为。故而,运用窑变釉再创作石窟壁画艺术其重心在于传承和发扬石窟壁画艺术精髓以及其人文精神,并通过独特的窑变釉工艺更好的再现石窟壁画的艺术表现语言,形成新的创作意识和创作形式,从而更好的展现窑变釉和醴陵釉下五彩瓷结合的艺术魅力。在这种创作观念下创作者的思维和表现语言是独立的、自由的、不受石窟壁画元素的束缚。

运用窑变釉再创作石窟壁画艺术可以使传统文化得到复兴,打破醴陵单一的传统的釉下五彩勾线、汾水工艺。这对于推动当代陶瓷艺术和发展有重要的意义,随着经济的发展单一的釉下五彩表现形式已满足不了市场的需求,传统的工艺面临严峻的挑战与困境,而运用窑变釉再创作佛造像艺术是一种非常成功的实践与体验,它既集中再现了中国传统艺术中最有艺术价值的石窟壁画艺术,又蕴含了浓郁的时代气息。既符合现代审美观念,又为中国陶瓷艺术树立了一个融汇传统与创新的独特艺术表现风格,当今中国陶瓷艺术的发展是由一元到多元的时代。采用窑变釉再创作石窟壁画艺术很显然为多元时代的中国陶瓷艺术与醴陵釉下五彩瓷的发展添新枝,实现了现代与传统的结合。

窑变釉作为一种创新的表现形式,运用窑变釉再创作石窟壁画艺术仍处于发展的初级阶段,还需要在今后的实践过程中不断探索,不断解决问题,以坚持不懈的态度来创作出既不失传统文化内涵又融合现代文化元素的真正成熟的艺术作品。