“校园欺凌”:含义、形式、根源及实质*

2022-10-19游步坚汤广全

游步坚 汤广全

(1.龙岩学院师范教育学院 福建 龙岩 364012; 2.梧州学院教师教育学院 广西 梧州 543002)

一、问题的提出

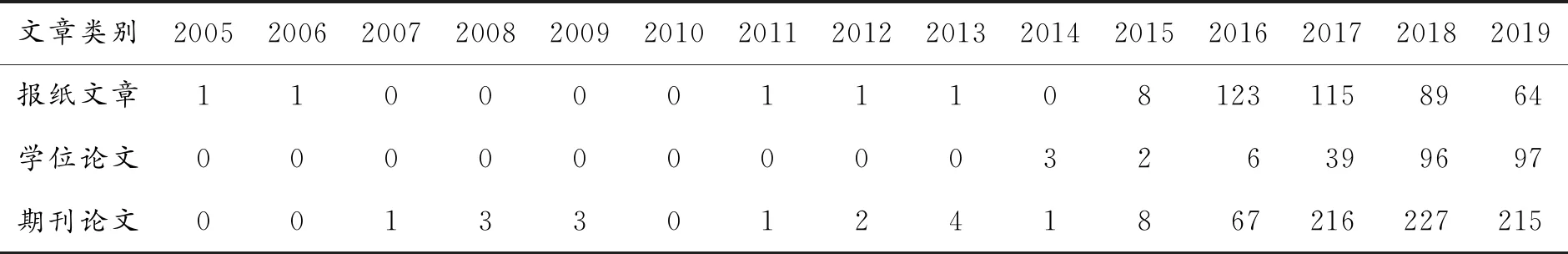

党的十九届五中全会要求“建设高质量教育体系”。这就意谓着,我国教育的内涵式发展还不理想,还有很大的提升空间,“校园欺凌”即教育质量不高的微观表现之一。2005年以来,“校园欺凌”的称谓开始出现在各类报道中,相关学术研究成果越来越多,尤其是近年来发表的相关论文数量大增,说明人们对它的关注度较高,对其研究也较为前沿。这里有两个旁证(以“校园欺凌”为关键词,搜索中国知网文章篇名,截至2020年11月21日)很能说明问题。其一,自2005年尤其是2015年以来,报纸出现的相关文章大增;其中,2016年达到顶峰, 攀升至123篇(见表1)。其二,自2014年以来,相关硕士学位论文数量总体上也在逐年增加,尤其是2017年以来呈加速度增长;其中,2019年攀升至峰值,达到97篇(见表1)。

表1 2005—2019年中国知网中以“校园欺凌”为主题的报纸文章、硕士学位论文、期刊论文分布情况 单位:篇

学界一般认为,“校园欺凌”是指在中小学校园内存在于学生之间的以大欺小、以强凌弱的攻击行为。仔细推敲,不难发现,这类界定仍相当含糊、笼统,疑问也不少,如“校园欺凌”是否同样存在于高职、大学,“校园欺凌”是否也存在于师生之间、教师与教师之间,“校园欺凌”是否包括校外人员进入校园欺凌教师与学生,具体的“校园欺凌”现象是否远远超越了校园单纯的物理空间,等等。

更重要的是,“校园欺凌”现象频出的根本是否有教育管理体制与社会机制运行方面的原因,以及由人的发展未完成性等深层次矛盾所致。正如有论者所言,“校园欺凌是非常复杂的社会事件,失范背景下的社会环境、家庭结构、学校文化、社会规则和秩序等都会影响校园欺凌的发生”[1]。本文旨在回答以下4个问题:什么是“校园欺凌”,“校园欺凌”的具体存在形式有哪些,“校园欺凌”的根源是什么,“校园欺凌”的实质何在,进而揭示“校园欺凌”问题在微观上意味着“教育质量不高”的一个侧面。

二、“校园欺凌”的含义

自从2005年报纸刊出首篇“校园欺凌”的文章[2]以来,“校园欺凌”的称谓便在学界传播开来,相关研究成果层出不穷,刊发了880篇学术期刊论文(以“校园欺凌”为关键词,搜索中国知网论文篇名,截至2020年11月21日,不含2020年发表的131篇)。

(一)“校园欺凌”的研究概况

根据研究现状与论文发表数量的运行规律,可以将“校园欺凌”研究分为两个阶段。2007年至2014年为第一阶段。从2007年最初的1篇到2009年的3篇,再由2010年的0篇到2013年的4篇,又递减到2014年的1篇(见表1)。这一阶段发表的论文数量增长缓慢。2015年至2019年为第二阶段。从2015年的8篇到2017年的216篇,大幅跃升,再到2018年的227篇、2019年的215篇(见表1)。这一阶段论文发表的数量急剧增加。然而,到底何为“校园欺凌”,虽有大致统一的说法,但概念的相关界定仍不周全、不甚明了,甚至使人感到迷惑,即“校园欺凌”的内涵与外延界定不够[3],因此有必要追根溯源,深入思考,以触及本质。

(二)“欺凌”的本义

按照《现代汉语词典》的解释,“欺”的一个义项为“欺负”,即“用蛮横无理的手段侵犯、压迫或侮辱”[4]1022某人;“凌”的一个义项为“侵犯、欺辱”[4]829。二者合起来就是“欺凌”,它是一种外在行为动作与内在心理活动的结合,即施害者对被害者进行经常性的或者持续一段时间的恶意行为[5]。在这一基础上,学界还比较、辨析了“欺凌”与“霸凌”“暴力”等相关术语,为保持概念内涵的相对规范性,最终多数学者在物理空间——中小学校园范围内倾向性地统一使用“欺凌”。

(三)“校园欺凌”的含义

在比较汉语“欺凌”的广义与狭义的基础上,并借鉴国外学界有关“欺凌”的界定,国内学者倾向性地把“校园欺凌”界定为:在学校管控范围内,发生在力量不均衡的学生间,以直接或间接的形式对他人进行故意的持续性侵犯,对受害者造成身体或心理伤害或财物损失的行为[6]。尽管这一界定与2017年11月22日教育部等11部门联合印发的《加强中小学生欺凌综合治理方案》的相关规范有出入,——后者认为,中小学生欺凌是指发生在校园(含中小学、中等职业学校)内外、学生之间,一方(个人或群体)“单次或多次”恶意通过肢体、语言、网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个人或群体)身体伤害、财产损失或精神伤害等。尽管有国内研究者通过境外研究文献对这一界定存疑[7],也有境内学者对此提出条分缕析、合乎逻辑的反论[8],但前述有关“校园欺凌”倾向性的界定仍得到学界较为普遍的认可,这与国内学者延续境外学者的相关观点并坚持这类看法保持一致[9-10]。

这里需探究的问题有三。一是频度问题。如果施害者对被害者的侵犯、压迫或侮辱行为只是偶尔发生,甚至只是一次或两次,是否就不能被称作“欺凌”;施害者对被害者“经常性”的恶意行为,才能被称之“欺凌”,其判定依据是什么。二是时长问题。如果施害者对被害者的侵犯、压迫或侮辱行为持续的时间较短,甚至是一瞬间发生的事,是否就不能称之为“欺凌”;施害者对被害者“持续一段时间”的恶意行为才能判定为“欺凌”,其推断的依据是什么。三是“力量不均衡”问题。“力量不均衡”具体指什么,是“体力”不均衡,还是“脑力”不均衡,抑或是“权力”不均衡,或者其他,还是某几种力量的综合;“力量不均衡”在什么条件下才可能发生“欺凌”现象;等等。

(四)“校园欺凌”的衍义

既然“欺凌”发生在人与人之间,那么欺凌行为发生在什么地方,本不重要,重要的是欺凌行为本身。普遍的“校园欺凌”研究大致明确了行为动作发生的地点,即把施害者对被害者的侵犯、压迫或侮辱行为界定在学校,且主要是指发生在中小学校园里。何以如此?

学生、校园、学校等与教育相关的问题是当下重要的民生问题之一。近20年来,“校园欺凌”事件频发,已成为当下不能回避的民生问题之一。有人通过研究得出“校园欺凌”的三个特征:一是反复不断的侵害行为,二是权力不对等,三是造成对他人的伤害[11]。对此,笔者不敢妄加揣测研究者的相关思路,需要关注的是:上述“校园欺凌”的三个特征的具体内涵是什么,即它们是如何通过概括、推理、提炼得来的,依据在哪里。因此,值得进一步追问与审思的问题很多,如偶尔或一两次的侵害行为是不是就不能称为“校园欺凌”?权力不对等具体指什么?权力不对等是不是仅仅只发生在学生之间?如何界定“伤害”行为过程及结果,怎样才算得上是受到伤害[12]?诸如此类,不一而足。

综合“欺凌”的本义、“校园欺凌”通行的理解及“校园欺凌”的衍义,可以将“校园欺凌”姑且界定为:存在于传道、授业、解惑的学校场所,是施害者直接或间接地使用蛮横无理的手段对被害者侵犯、压迫或侮辱的恶意行为。

三、“校园欺凌”的存在形式

既然校园存在欺凌,欺凌就不一定仅仅存在于中小学学生之间,它不仅具有广阔的校园空间,而且具有无限的超越物理意义上的精神空间,主要有以下三类存在形式。

(一)“校园欺凌”存在于大中小学学生之间

“校园欺凌”存在于中小学学生之间,这类存在形式是研究“校园欺凌”问题的众多学者较为认可的主要类别甚至是唯一类别。笔者丝毫不否认中小学生之间存在这种欺凌形式,但高职学生之间与大学学生之间是否就一定不存在欺凌现象?回答是否定的。近年来,高校尤其是高职院校学生之间存在的施暴行为时不时地被报刊或网络报道就是明证。为何相关论者视而不见、听而不闻,坚称“校园欺凌”仅限于中小学学生之间?如果仅是为了研究的便利,那么在标题或相关表述上做一个界定也能给研究者留下思考的回旋余地,而不会武断地认为“校园欺凌”仅仅存在于中小学学生之间。就是说,“校园欺凌”现象不仅存在于中小学校园,而且也存在于大学校园。

(二)“校园欺凌”存在于师生之间

“校园欺凌”存在于师生之间,这是众多研究“校园欺凌”的学者不曾提及或极少提及[8],或虽提及但点到为止[13]的事情。这里需要具体申述的问题有二。

一是“校园欺凌”是否存在于师生之间。回答是肯定的。就是说,校园中师生之间也存在欺凌问题,如大家熟知的少数教师利用教师身份或管理权对女童实施猥亵乃至性侵,尽管这类事情不具有普遍性,但无法抹去校园存在教师或管理者欺凌女童这一事实。大学也同样如此,近年来不时曝光的大学教师利用职务之便猥亵乃至性侵女大学生,同样属于“校园欺凌”范畴。当然,上述性质的“校园欺凌”已触及法律,不是本文所要探讨的,不再赘述。有人要问,难道“校园欺凌”也会出现如下情形,即学生对教师的欺凌。回答同样是肯定的,即校园中同样存在学生利用语言、文字甚至暴力对个别教师的名誉、人格、人身进行侵犯,比如少数学生给教师起绰号,上课选择性地故意捣乱等。笔者就曾遇到这种情形:某学期,上课时,少数研究生找借口,多次故意不来上课,欺负笔者温和、善良、“没架子”,期末考试不会拿他们怎么样,而不是因为笔者上课的质量比别人差。中小学有没有学生欺凌教师这种情况呢?回答同样也是肯定的。例如,现实生活中,少数学生给个别老师起昵称、“雅号”等,利用父辈或家族亲缘的权力给普通老师施压,甚至粗暴地“施展手脚”等。有人要说,相比教师欺凌学生而言,大中小学学生欺凌教师的现象较少。即便如此,哪怕百万、千万中存在一例两例,也不能否认校园中存在学生欺凌教师的事实。

二是研究者为何对存在于师生之间的“校园欺凌”尤其是教师欺凌学生的现象视而不见、听而不闻。到底是什么原因使得研究者忽视或漠视教师欺凌学生这一客观事实,可能的原因有三。第一,为尊者讳。多数研究者自己可能就是教师,甚至个别研究者自己就曾欺凌过学生,只是他自己没有意识到,甚至自我感觉良好。出于为同行避讳,为尊者讳,甚至为自身讳,研究者为避免不必要的麻烦,就在心中或思想观念深处有意无意地“抹去”教师欺凌学生这一客观事实。那种认为“‘校园欺凌’的受害人仅是在校学生”[14]的说法既不合逻辑,又不合事实。第二,一厢情愿。有的研究者在心中想当然地“认为”学高身正的教师不可能欺凌学生,这种“想当然”自然“引导”或“误导”了他的研究理念、思路及其推论。第三,“隐”而不发。可能是教师欺凌学生比较间接、隐秘,一般不会轻易被报道、揭发,以致有的研究者极少注意到这种“难以启齿”的校园现象,自然进入不了其研究的视野。

(三)“校园欺凌”存在于学校教育制度之间

有人会发出疑问,制度也会欺凌人?此言不假。有学者曾尖锐指出,学校会伤人,即学校旧文化是一套旧式观念与态度,“它建构的教学是等级森严的,建构的学习是消极的,建构的学校官僚机构是服务于成人而不是孩子们的”[15]212。学校伤人就是其体制与制度在伤害人,而不是个体的人伤害人。如何理解此类“校园欺凌”现象?

其实,细究一下不难发现,在校园中,在教育体制与学校制度框架下,“校园欺凌”现象具有一定的必然性与普遍性,例如,中小学生作业负担无端被加大、加重,无数学生的休息、睡眠、游戏等基本权利被强行剥夺了,学生的天性与个性被摧残了,甚至由此而祸及家长、家庭乃至社会;再如,高职、大学,二、三、四、六级英语之类的考证与毕业证、求职等直接或间接地挂钩,无端与教育部相关规定相背离,一部分不擅长考试的学生因此而被压得喘不过气来,影响恶劣,尤其是那些不擅长英语学习的艺术类、体育类的大学生深受其害。这些都属于“校园欺凌”,即存在于传道、授业、解惑场所,在体制与机制的名义下,施害者集体无意识地用蛮横无理的手段对被害者侵犯、压迫或侮辱。或许有人要追问,难道教育体制与学校制度也会欺凌教师。是的。例如,中小学频繁的各类考核、表格填写、分数排名、工作评聘等损害了部分教师的身心健康,打击了部分教师教育教学的积极性,严重制约了其教育教学的主动性与创造性;尤为突出的是,大学校园中存在的非正常、不合逻辑地以科研为导向的绩效分配、职称评聘等严重背离了高校“教学的中心地位”原则,扰乱了学校教育教学的正常秩序,侵犯了部分教师致力于教育教学的基本权利。

同样,“校园欺凌”也存在于教师与教师之间。无论是中小学,还是高职、大学,都不同程度地存在教师(或管理者)欺凌同行、同事的情形,如职称评聘中,同等情况下,有时有“背景”的上,没有“背景”的就落下,即便后者在科研与教学上略胜一筹也不例外;再如,在工资薪金待遇中,同等情况下,有时有“关系”的领到自己该得的,没“来头”的就没得到自己该领的,其实,这些都已触犯法律了。尽管上述这类欺凌在数量上并不一定非常多,但并不代表它们不存在。本质上,这种教师之间的欺凌是学校不完善的制度造成的。从根本上看,无论是形式上还是实质上,教师之间的“校园欺凌”都是在体制与机制的框架或名义下发生的。

相比存在于师生之间的“校园欺凌”来说,上述存在于制度间两类不同的“校园欺凌”是群体性的、间接的甚至是隐性的,容易被研究者忽视、无视、漠视。学校先是教给人们一种价值观和思想的“隐性课程”,继而说服人们不要过于激烈地质疑把人们塑造起来的那些规范与价值观[15]80。群体性的“校园欺凌”本身就是一种集体无意识,甚至形成一股无形的社会舆论压力,易让受害者不敢直面、不敢怀疑, 生怕直面者、怀疑者自身沦为“小众”“另类”,并由此给自己带来不必要的麻烦。因此,“校园欺凌”的存在形式较为复杂多样, 如果试图简化它、避讳它、无视它,就违背了学术研究本身实事求是的内在逻辑。

四、“校园欺凌”的根源

存在于大中小学学生间与师生间及学校教育制度间的“校园欺凌”是学校理想追求的“矮化”、异化,是学校育人旨向的失态、变态。

(一)人文关怀的失落

校园是育人的场所,教师的天职就是教书育人,学校体制、机制及管理无一例外地服务于此。本来,教书与育人是紧密联系在一起的,你中有我,我中有你,不能截然分开。一方面,知识传授中渗透着情感、立场与价值观。教师要传授科学文化知识,并在传授知识的过程中,以各自特有的方式与方法、情感与立场创造性地描述、说明、解释、论证知识的存在与发展,这就必然地蕴涵着“育人”的导向。同时,有些知识尤其是人文社会科学知识本身就“携带”着一定的情感、立场与价值观,能够对学生产生潜移默化的影响。即便是纯粹的自然科学知识,表面上“价值中立”,实质上也渗透着求真、务实的科学态度,也会对学习者产生积极的道德和心理影响。另一方面,情感、立场与价值观的表达依赖知识的承载和教育者的传达。情感、立场与价值观是一类特殊的知识,它们有自身的内在逻辑,即可透过讲授者的言谈举止得以阐发与传扬,这自然涉及一定的手段、方式、方法及技巧,而手段、方式、方法及技巧必然关涉传授者的思维活动与道德情感。即便是承载情感的单纯的身体语言与肢体动作,也会间接地传达“只可意会、不可言传”的默会知识,也会对学习者产生或多或少的情感“辐射”与价值“光照”。例如,中小学课堂教学中时常存在一种“边缘人”现象,即被教师与同学排斥或遗忘,主动或被动游离于教学活动中心[16]。这也是一种特殊的“校园欺凌”。欺凌的潜在含义就是不能共处、协调、双赢。又如,中小学存在的以个体利益为轴心、以个人尺度和目的去评判与“编造”校园文化的个体主义窠臼就值得深入反思[17]。学校体制、机制及管理在这些方面责无旁贷。

“校园欺凌”现象的存在表明学校教书与育人还任重而道远。“校园欺凌”也是一种特殊的“校园文化”,一定程度上是对堂而皇之、大行其道的校园文化的反讽。因为后者逐渐形成了一种封闭性的自娱自乐,只有空洞的概念躯壳,而丧失了真正的灵魂;文化育人的理念也随之异化成为工具理性的驯化与操控,讲求“效益”的最大化而忽视对文化意义的真切体验,丝毫没有人文关怀[18]。

(二)教育要旨的悖谬

人文关怀的失落与教育理念的失魂是一脉相承的,都是“校园欺凌”现象的直接或间接投射。19世纪初,德国教育家威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)创办柏林大学,指出“大学教育应超越各种不同学科的一切区别而培养一种掌握和注重知识统一的能力,对人类知识的整体把握和人类的知识探求活动提出哲理性见解,同时将个人多方面的学识融为一体,以满足生活中的某种普遍性要求”[19]。也就是说,大学要用哲学的眼光统一各种不同的学科,超越各种狭隘与偏见,追求普遍原则。柏林大学的创办与发展就是对这一哲学精神的忠实践履,进而成就了现代西方高校理想意义上的典范。20世纪初,中国教育家蔡元培(1868—1940年)在担任北京大学校长时,坚守“思想自由、兼容并包”,努力践行“大学是研究高深学问”的要旨,硕果累累,竖起了中国现代大学一座不倒的精神丰碑。大学理念是大学本义的高度浓缩。世界各国大学的教育理念异彩纷呈,承载着诸多的哲学要义,诸如清华大学的“自强不息、厚德载物”,哈佛大学的“与真理为友”,剑桥大学的“此地乃启蒙之所和智慧之源”等都是对大学本义的集中投射,为各自民族与国家教学与科研的共同发展提供了不竭的动力源泉。

“校园欺凌”折射出教育理念的悖谬。无论是“哲理性见解”,还是“研究高深学问”,抑或是大学理念的牵引,教育尤其是高等教育旨在培养一种具备能够进行“顶层设计”的胸怀、高瞻远瞩的洞识及“无用之大用”的哲思。正如管理大师马奇(James G.March)所言,“高等教育是远见卓识”,大学里的“知识与学问之所以受到尊重”,“是因为它们象征、承载并传递着有关人性的见解”[20]。这就是大学陶冶世人尤其是塑造学习者世界观、人生观与价值观的要义,这也正是大学育人的无限魅力所在。然而,在利己主义与消费主义大行其道的当代社会,频发的“校园欺凌”现象恰恰投射出如下事实,即教育尤其是高等教育在一定程度上正在逐渐丧失其“提纲挈领”的洞见与道德底线的守护,而追逐“精打细算”和“细枝末节”,进而背离真正的“大学之道”。

无论是人文关怀的失落,还是教育要旨的悖谬,都预示着教育存在着一些迫切需要解决的问题,即基础教育“既有损学生身心健康成长,也加重家庭经济和精力负担”,高等教育“质的提升矛盾越来越突出”[21]347。“校园欺凌”现象及其存在形式就是这些问题投射的一个方面。

五、“校园欺凌”的实质

“校园欺凌”的存在形式不仅异常复杂,而且由来已久。这是人类自身与学校教育发展“永远在路上”的必然伴生物,其实质有三。

(一)学校教育病症的体现

自从学校诞生以来,进步与倒退、美善与丑恶就相伴而生、如影随形,这是事物内部矛盾发生、发展、转化的必然,即便是在21世纪的今天也不例外。

毋庸讳言,学校教育是不完美的。就教育理念与教育实际而言,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者与接班人毕竟是教育为之追求的崇高理想,而社会主义初级阶段的教育实际却并不尽如人意,总会存在这样那样的教育问题或教育悖论。就具体的学校教育实际而论,课程与教学、教学目标与教学结果、教与学之间总会存在“衔接不上”、前后不一致甚至相互冲突等方面的“裂缝”问题。“校园欺凌”即是其一。

“校园欺凌”问题不是今天才有的。在传统社会的教育境遇下,师道尊严在标示尊师重教的同时,也从一个侧面投射出学生学习被动、深受压抑甚至被戕害的弱势群体现象。也就是说,师道尊严的另一面就是产生“校园欺凌”的内在因子,只不过在教与学、师与生不平等的传统社会,“校园欺凌”现象往往被人们看作是理所当然的事情或不被看作是教育问题而已。而在现当代社会,由于民权、民主、平等等进步教育理念的广泛传播与深入人心,人们的认识与理解越来越深入、细致,越来越富有理性化、人性化,过去被当作理所当然的教育现象越来越引起人们的审思、反思、批判与检视,进而进行公开的研究。例如,教师与学生的关系,传统社会认为教师是主体、学生是被动的受体,今天则不然,公开申明学生与教师一样,都是教育教学过程中的主体,二者是“双主体”,学生由过去被动的“受体”一跃而成为今天积极主动的平等参与者。这一观念本身就是对学生的解放,把长期以来施加在学生身上的束缚、枷锁从理论上与观念上解除了、砸碎了。当然,现实未必尽如人意,这就是今天校园仍残存欺凌现象的由来,这也是学校教育病症未能得到彻底治愈的表征。

(二)社会有机体疾患的投影

习近平总书记指出,教育领域存在一些突出问题和短板,“解决这些问题,迫切需要深化教育体制改革”,以“坚决破除制约教育事业发展的体制机制障碍”[21]347。学校是社会有机体的一部分,而部分从来就是整体的投射。既然学校存在病症,存在欺凌现象,那必然与社会有机体的境遇相关,“校园欺凌”的病症或是从社会有机体那里传导过来的,“校园欺凌”病症的根子就出在社会有机体的疾患上,前者只是后者的表征而已。

社会有机体关涉政治、经济、文化等诸多要素,而教育尤其是学校教育只是社会政治、经济、文化诸要素相互作用、相互影响的一部分。无论是“政治即经济的集中表现”,还是“上层建筑反作用于经济基础”,都表明学校教育及其机制脱离不了具体的社会政治制度与经济体制的制约与规范。就是说,“校园欺凌”现象及问题不是无缘无故的,而是有来源、有出处的,即“校园欺凌”这一教育病症与特定的政治、经济机制不健全密切相关。具体而言,因学校制度与体制而滋生的“校园欺凌”病症根本上是由于社会政治、经济机制不能完全有效运行而导致的。例如,20世纪90年代以来的中小学生“减负”问题,中央人民政府与教育部三令五申,但近20年过去了,我国中小学生的负担不仅没有减下来,反而比以前更加沉重了,这就不是简单的学校教育病症所能解释的,一定是社会有机体的某些重要运行环节出了问题,产生了疾患,更不是简单的学校病症的医治所能最终解决的。“教师、学校管理者,以及学校体系都处在前所未有的压力之下,一定要在学生的成绩上实现可测量的、可量化的进步,而且投入数额巨大的各种产业来提升平均成绩”[15]37。再如,个别中小学教师或管理者性侵女童,大学教师性侵女大学生现象,屡禁不止,个中根源也不是学校教育简单的病症所能解释的,它是社会政治、经济、文化有机体发生疾患的某种投射,是社会有机体的发生机制出现某些故障的表现。要想最大限度地根除“校园欺凌”现象必须从治愈社会有机体疾患开始。

(三)人的发展未完成性的反映

学校教育病症的体现也好,社会有机体疾患的投影也罢,都是人的发展未完成性的集中反映。人的本质特征就是其未完成性,即人的发展与完善“永远在路上”。人创立的学校教育制度以及他所属的社会有机体永远存在着矛盾,即在成长与病症的斗争中不断发展、完善,永无止境。

人的发展未完成性表明,人既是有潜力的,又是不完满的。正是这种不完满决定着人要永不懈怠地直面前行,积极上进,努力奋斗。这既是人的宿命,又是人的希望所在。由此看来,换个角度也可以将“校园欺凌”看作是促使人们努力改进、不断完善的动力。而且,既然“校园欺凌”是人的发展不完满的表征,人们就更要正视它、重视它、研究它,进而找到有效解决它的路径。人们不能人为地简化、隐瞒、掩盖、避讳,不能有意无意地臆断、忽视、漠视,乃至自欺欺人、祸及社群。近年来,笔者在相关高校或科研院所学报上发表的6篇拙作,曾被编辑在没有事先告知的情况下“悄悄”改动了,偏偏改动部分既不合逻辑又违背笔者本意。笔者“发现”后反馈给对方,没得到应有的“歉意”与尊重(只有1次1家杂志副主编致歉笔者),甚至得到的只是个别改动者的百般辩解。特别“粗暴”的是,某编辑没经笔者同意,对拙文大面积施行“手术”,把拙文改得面目全非,且文字逻辑不通、文意支离破碎。不解内情的人,看到笔者上述已公开发表的拙作,非常可能认为笔者的写作态度及写作技巧大有问题。换个角度来说,如若笔者是大家、名家、权威、大腕,相关编辑的行为则可能不会如此“草率”、“随意”甚至“恶劣”,一定不会在笔者身上发生“校园欺凌”这类事。更有甚者,少数高校教师(也是科研人员)钻制度的“空隙”,通过虚假项目套取或骗取国家科研经费,或假导师之名,利用廉价劳动力,榨取部分学生(如研究生)的血汗,谋一己之私,欺凌学生、学校、政府、社会。这些再次表明,“校园欺凌”不仅存在于学生、师生之间,也同样存在于师师之间,且超越了有限的校园物理空间。“校园欺凌”不仅反映了学校教育的病症、社会有机体的疾患,更是典型的社会制度层面“短板”的折射,是人的发展不完满性的必然反映。

六、结语

通过研究“校园欺凌”现象,追问“校园欺凌”的含义,澄清“校园欺凌”复杂而多样化存在形式,揭示“校园欺凌”的根源及“校园欺凌”的本质,表明这种存在于传道、授业、解惑场所的侵犯、压迫或侮辱的恶意行为不单纯是一种教育现象,也是一种教育理想的“矮化”与教育目标的异化,还是一种学校机制与社会制度深层问题的投射,更是一种人的发展未完成性“自然缺陷”的高度浓缩。为此,需要“拿出壮士断腕、刮骨疗毒的勇气”[21]534-535,自我革命,推陈出新,方可彻底治愈“校园欺凌”等顽症,还基础教育的勃勃生机与“象牙塔”的朗朗乾坤。