我国耕地“非粮化”发展态势与对策研究

2022-10-19李荣欣袁承程刘黎明

李荣欣,袁承程,刘黎明

(中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193)

耕地是保障人类生存和发展必不可少的资源,实施耕地保护、确保国家粮食安全始终是我国发展的大事之一。随着人口不断增多和耕地逐渐减少,保障粮食安全不仅要确保耕地的数量不减少和质量不降低,也要确保有限的耕地资源用于粮食生产。近年来,我国部分地区耕地“非粮化”趋势明显,不利于我国粮食安全。耕地“非粮化”可以理解为农户将原本用于种植粮食作物的耕地转为种植经济作物或其他非粮作物[1]。国家高度重视耕地“非粮化”问题,国务院和相关部委均要求各地充分认识防止耕地“非粮化”,稳定粮食生产的重要性、紧迫性,采取有力举措防止耕地“非粮化”,切实稳定粮食生产,牢牢守住国家粮食安全的生命线。由此可见,深入研究我国耕地“非粮化”发展态势及原因,提出相应的防控对策,是当下亟须解决的问题。

1 我国耕地“非粮化”发展态势

基于全国31个省(区、市)(未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省,下同)1991—2019年耕地面积、农作物总播种面积和粮食播种面积,研究我国农作物和粮食播种面积变化情况,以及耕地“非粮化”的区域特征,分析我国耕地“非粮化”发展态势。研究数据主要来源于1992—2020年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》。

1.1 近30年全国耕地“非农化”现象不突出

根据国家统计局公布的统计数据,以农作物播种面积变化来反映我国耕地“非农化”变化趋势。总体来看,1991—2019年我国农作物播种面积呈现出波动上升的趋势(图1)。1991—1999年全国农作物播种面积呈先下降后上升趋势。由1991年的14958.6×104hm2降至1993年的14774.1×104hm2,下降了1.23%;后升至1999年的15637.3×104hm2,上升了5.84%。1999—2003年,由于粮食价格的低迷和退耕还林政策的实施,农作物播种面积下降至15241.5×104hm2,下降了2.53%。2003—2007年,我国农作物播种面积经历了先上升后下降的过程,先升至2006年的15702.1×104hm2,再降至2007年的15346.4×104hm2。2007—2016年,全国农作物播种面积稳步上升至16693.9×104hm2,上升了8.78%。2016—2019年,全国农作物播种面积呈现下降趋势,降至16593.1×104hm2,比2016年减少100.8×104hm2。这说明全国农作物播种面积比较稳定,耕地“非农化”现象并不突出,但是下降趋势需引起重视。

图1 1991—2019年全国农作物和粮食播种面积

1.2 近30年全国耕地“非粮化”现象不明显

以粮食播种面积变化来反映我国耕地“非粮化”发展趋势。从总体来看,1991—2019年我国粮食播种面积经历了一个先下降再上升的变化过程(图1)。1991—1994年,全国粮食播种面积呈现下降趋势,由11231.4×104hm2降至10954.4×104hm2,下降了2.47%。1994—1998年,全国粮食播种面积升至11378.7×104hm2,上升了3.87%。1998—2003年全国粮食播种面积经历了较明显的下降趋势,降至9941.0×104hm2,下降了12.64%,幅度较大。2003年的粮食播种面积也是1991—2019年近30年中我国粮食播种面积最小的一年。2004年以来,因中央连续出台了有关稳定粮食生产的重要政策,有效地提高了地方政府和农民扩大粮食生产的积极性,同时国家也大幅增加了农业基础设施建设的投入,改善了农业生产条件[2],使得2003—2016年全国粮食播种面积稳步提高,2016年粮食播种面积升至11923.0×104hm2,较2003年提高了19.94%,2016年也是近30年中我国粮食播种面积最大的一年。2016—2019年,全国粮食播种面积在经历“十三连升”之后再次呈现下降趋势,降至11606.4×104hm2,下降了2.66%。说明全国粮食播种面积基本稳定,耕地“非粮化”现象并不明显,但是2016—2019年粮食播种面积在持续下降,需引起重视。此外,由于受市场变化的影响,大量耕地由种植粮食作物转为种植油料作物和蔬菜等,可能造成我国农作物播种面积与粮食播种面积在同一年度内呈现相反的变化趋势。如1993—1994年,以及1998—1999年我国农作物播种面积呈上升趋势,而粮食播种面积却呈下降趋势。

1.3 耕地“非粮化”区域特征差异明显

“粮作比”即粮食播种面积与农作物播种面积的比值,是反映耕地“非粮化”的重要标志。“粮作比”越小,说明耕地“非粮化”越严重[3]。利用2019年全国各省(区、市)粮食播种面积与农作物播种面积数据,计算出各省(区、市)2019年的粮作比(图2)。从各地区来看,2019年华南区(广东、福建和海南)平均粮作比最低,为0.471;其次是云贵高原区(云南、贵州、广西),为0.518。东北三省(黑龙江、吉林、辽宁)的平均粮作比最高(0.907),黄土高原(山西、陕西)的平均粮作比次之(0.806);黄淮海平原区(北京、天津、河北、河南、山东)的平均粮作比再次之,为0.727。但是,北京粮作比为0.525,在黄淮海平原区是最低的。此外,长江中下游区(上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南)平均粮作比为0.616,北方干旱半干旱区(内蒙古、宁夏、甘肃、新疆)为0.597,四川盆地及周边地区(四川、重庆)为0.623,青藏高原区(青海、西藏)为0.594。

图2 2019年各省(区、市)粮作比

应用“粮作比变化强度”来反映2019年“粮作比”与1991年以来最高“粮作比”的变化幅度,该值越大,说明其“非粮化”程度也越大[3]。结果表明,北京、海南、青海、福建、新疆、浙江、广西、上海等省(区、市)粮作比变化强度变化较大,减少幅度均在30%以上,其中海南粮作比变化强度最大,为41.24%,这说明这些地区耕地“非粮化”现象尤为严重。其他省(区、市),如广东、重庆、贵州、云南、宁夏、西藏等粮作比减少幅度均在20%以上,这间接反映出这些地区耕地“非粮化”现象较为严重。江苏、湖北、湖南、内蒙古、甘肃、四川以及陕西等省(区、市)的粮作比变化幅度在5%~20%,说明这些地区存在一定的耕地“非粮化”现象。而河北、山东、安徽、江西、山西、辽宁、河南的粮作比变化强度都在5%以下,尤其是黑龙江、吉林以及天津粮作比变化强度为0(图3),说明这些地区耕地“非粮化”程度相对较轻。

图3 1991—2019年各省(区、市)粮作比变化强度

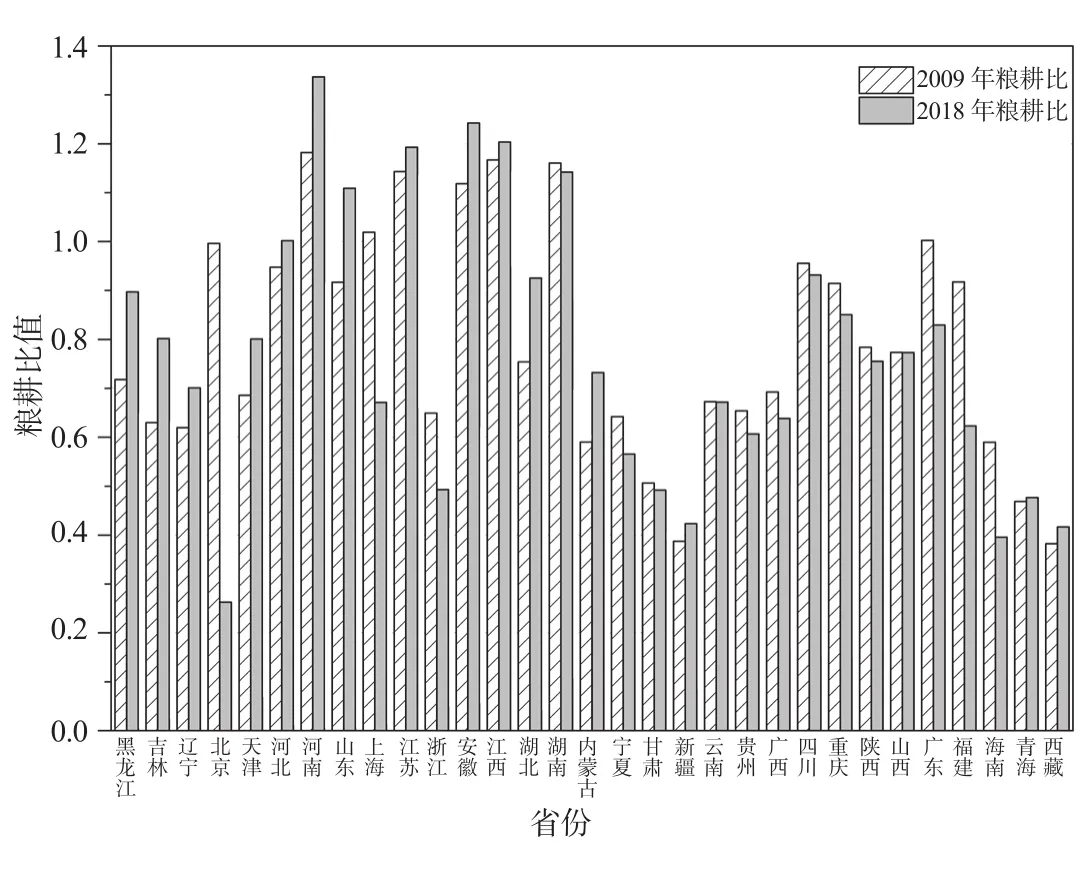

考虑到耕地“非粮化”与耕地面积变化相关,本文通过对比不同年份的“粮耕比”,即粮食播种面积与耕地面积的比值来分析耕地“非粮化”情况。由于调查标准、技术方法的改进等原因,第二次全国土地调查的耕地数据与第一次全国土地调查数据并不能很好地衔接,因此,本文只选择2009年第二次全国土地调查及2018年度土地利用变更调查的耕地数据与2009年、2018年的粮食播种面积来计算不同年份“粮耕比”,得到各省(区、市)2009年和2018年的粮耕比,如图4所示。结果表明,由于地理气候等原因,2009年和2018年河南、江苏、安徽、江西以及湖南等粮食主产区的粮耕比都位于全国前列,甘肃、新疆、青海、西藏等西部省(区)粮耕比都较低。与2009年相比,2018年黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、安徽、湖北等15个省(区、市)粮耕比有所上升,上升幅度较大的主要是山东(0.192)、黑龙江(0.179)、吉林(0.172)、湖北(0.171)以及河南(0.155)等粮食主产区;而北京、上海、浙江、广东、福建、海南、重庆、宁夏、甘肃等16省(区、市)粮耕比有所下降,下降幅度较大的主要是北京(-0.733)、上海(-0.348)、福建(-0.294)、海南(-0.194)以及浙江(-0.156)等粮食主销区。说明这些地区近10年耕地“非粮化”问题可能较为突出,需特别注意。

图4 2009与2018年各省(区、市)粮耕比

从全国各地区“粮耕比”与粮作比变化强度来看,我国耕地“非粮化”区域特征差异明显,因此各地在制定防止耕地“非粮化”的政策时,要充分考虑“非粮化”现状和地区特点。

2 我国耕地“非粮化”原因分析

本文选取了我国中部、西部地区的三个区域实地调研耕地“非粮化”问题,分别在2021年2月、8月和9月对河南鲁山县、宁夏彭阳县和湖南桃江县等地进行了实地调研和问卷调查,了解不同地区农户耕地利用情况,涉及新型农业主体18个(彭阳县11个、桃江县7个),农户284户(鲁山县102户、彭阳县138户、桃江县44户),共发放问卷309份,回收有效问卷302份,有效率97.7%,其中有100户农户存在耕地“非粮化”问题。问卷调查内容主要包括农户(新型农业主体)基本情况、农业生产资料价格变化情况、农机拥有情况、遭遇自然灾害情况、耕地基础条件与2020年的实际耕种情况,以及耕地“非粮化”原因等,对问卷整理和汇总后认为,形成耕地“非粮化”主要有以下四方面原因。

2.1 种粮经济效益差是耕地“非粮化”根本原因

一方面,农业生产资料价格上升明显,彭阳县和桃江县分别有94%和96%的被调研农户反映近年来种子、农药、化肥等农业生产资料价格逐年上升,而粮价却上涨缓慢,导致种粮经济效益差甚至会出现亏本的情况。以桃江县2020年种植中稻或一季晚稻的农户为例,每亩①1亩=0.0667公顷。地平均收获450 kg,稻谷收购价格在2~2.2元/kg,每亩地的平均毛收入在900~990元;而中稻或一季晚稻每亩地的成本在550~700元不等,所以每亩地的净收益仅300元左右。如果遭遇自然灾害,则会出现亏损。相反,种植经济作物虽然投入成本较高,但收益也较高,尤其是种植林业作物,不需要投入大量劳动力进行打理,还能够解放劳动力,外出务工获得额外收入[4]。因此,部分农民衡量之下会选择种植经济效益更高的经济作物。另一方面,我国城镇化快速发展提供了大量的二、三产业就业岗位,在较高收入的驱使下越来越多农民选择放弃种地,农村人口减少和农业劳动力析出成为必然趋势,同时也伴随着农业劳动力老龄化的问题[5]。调研发现,鲁山县、彭阳县和桃江县大部分在家种地的农民是老人,他们精力有限,不能顾及所有的耕地,部分耕地便会被撂荒。

2.2 耕地自然禀赋差是耕地“非粮化”直接原因

耕地自然禀赋差,在很大程度上会降低农民种粮积极性,是农民“非粮化”行为的直接原因。鲁山县被调研的村庄耕地细碎化程度较高,普遍存在耕地面积小、地块数量多、分布较为分散的现象,导致耕地资源未被充分利用、粮食生产效率低。桃江县存在耕地细碎化程度较高、耕地土壤酸化加剧、补充耕地质量不高等问题。据桃江县农民所述,部分耕地属于冷浸田,地中淤泥较深,无法种植水稻,导致这部分耕地不是撂荒就是挖塘养鱼。彭阳县被调研村庄农民种粮面临的主要问题有水资源严重匮乏、水土流失,以及干旱天气发生频繁且持续时间长,耕地缺少灌溉条件,是真正的“靠天吃饭”。桃江县有72%的被调研农户认为耕地质量较差或一般,鲁山县有78%的被调研农户认为当地的农田水利灌溉等基础设施较差或一般,而这其中一部分农户正是因为耕地质量太差而放弃种粮。

2.3 农业机械化水平低是耕地“非粮化”重要原因

农业机械化可以有效促进农民增收,降低劳动力投入。目前我国农业科技创新依然不足,农业科技发展相对缓慢,机械化普及率较低。我国平原地区机械化水平较高,农民可以通过机械化生产减少劳动力从而降低成本,但丘陵山区交通不便,不利于机械化耕种。从实地调研结果来看,鲁山县、彭阳县和桃江县都存在农户农机拥有率偏低的问题,除部分新型农业主体外,大部分农户目前是租用种粮大户或农业合作社的农机耕种和收割,或是仍采用传统耕作方式,每亩地的成本也因此较高,所以在综合考量下农民就会在地势或者资源条件不好的耕地上种树或直接撂荒。此外,调研也发现我国农业机械结构也不合理,表现为运输的农机多,下田的农机少,适用于丘陵山区的农机少,能适应农业结构调整的新型农机少。

2.4 激励与监管机制不完善,加剧耕地“非粮化”

一方面是农业补贴制度不完善。调研发现,部分地方不是以谁耕种谁收益的原则发放补贴,而是根据农户承包的面积发放。目前农业补贴对新型经营主体的支持不足,无法满足规模经营主体发展需要[6]。此外,调研也发现部分农户对农业补贴了解甚少,不清楚农业补贴的种类和是否收到农业补贴,这也说明地方对农业补贴发放的宣传、监管不到位。另一方面耕地“非粮化”监管机制还不完善,存在监管不及时、不到位、不全面的问题。例如,由于受制于监测技术与成本,地方的“非粮化”监测还存在一定的技术难点,在一些地形和气候复杂的地区,目前卫星遥感影像获取时空分辨率并不高,仅依靠卫星遥感手段难以及时甄别“非粮化”地块。此外,由于政策上缺少对耕地流转后“非粮化”的限制,对土地流转过程缺少必要的约束和监管,农民、专业合作社或者农业企业为了追求更高的收益,极有可能会改变耕地用途,而种植经济作物。

3 防止耕地“非粮化”政策建议

3.1 坚持惠农政策,提高农民种粮收益

耕地“非粮化”的根本原因是种粮经济效益差,农户在经济利益驱使下选择种植经济作物,因此,提高农户种粮收入尤为重要。一是要适当提高粮食最低收购保护价格,避免“谷贱伤农”。二是加大粮食收购力度,保证粮食能够及时从农户家中收购。三是要稳定化肥等农业生产资料价格,农业生产资料价格持续上涨会加重农民的负担,严重挫伤农民种粮的积极性,应加强对农业生产资料的监管,依法整治价格违法乱象。四是要增加农业补贴的覆盖范围,增强农业补贴的精准性和目标性,提高对粮食、粮种以及农业机械的补贴。一方面,要改变农业补贴测算依据,农业补贴的依据不应是农户承包面积而应是实际种粮面积,另一方面,还要加强农业补贴资金的监管,保证补贴及时足额发放给农户。五是聚焦新型经营主体,完善特惠性补贴向新型经营主体倾斜的机制,健全针对新型农业经营主体的专项农业补贴政策。

3.2 坚持藏粮于地,加强耕地保护与质量建设

耕地质量和水利灌溉等基础设施条件会直接影响粮食产量,以及耕地利用效率,是影响农民种粮积极性的重要因素。因此,耕地质量的提升和相关基础设施条件的改善对防止耕地“非粮化”尤为重要。建议通过各项整治措施提升耕地质量,提高耕地产出率,变产量不稳定农田为稳产高产良田,把农民不能种、不想种的耕地利用起来。对于鲁山县和桃江县等丘陵地区,要加大投资,大力开展全域土地综合整治,强化灌排沟渠、土地平整、田间道路等基础设施建设,应根据实际情况尽量把质量较差的耕地纳入中低产田改良和高标准农田建设等工程中,进一步提升区域耕地质量;对于彭阳县等地区而言,要加快推进旱作、高效节水灌溉高标准农田建设,大力开展以黄土丘陵区为重点的水土流失综合治理。

3.3 坚持藏粮于技,加强科技创新

科技降成本,科技提产量,科技增效益,农业现代化的发展离不开科技创新,粮食生产出路在科技进步。一是要育良种,选良方,培育和推广能适应当地气候环境的粮食作物新品种。二是要根据地区特点选择合适的节水灌溉技术,提高农田灌溉水有效利用系数,既要保证农田的有效灌溉,又能做到节约水资源。三是积极开展粮食生产薄弱环节机械化技术试验示范,着力解决水稻机插、玉米籽粒机收等瓶颈问题。四是在地势平坦的地区,加快推广农业科技成果,提高农业机械化率,推进现代化、规模化、产业化农业发展,如在彭阳县等易干旱地区推广覆膜保墒旱作节水农业,在鲁山、桃江等丘陵山地多的地区加强研发和推广适合山地和丘陵的小微型农业机械。

3.4 坚持防微杜渐,加强常态化监管

各地应根据耕地“非粮化”实际情况,建立健全“空、天、地、网”一体化全覆盖的“非粮化”监测机制。“天”,即卫星遥感监测,可对比不同时点的遥感影像,提取疑似耕地“非粮化”的图斑。“空”,即无人机航拍监测,可定期利用无人机对辖区内容易发生“非粮化”的区域进行检查。“地”,即定期进行耕地巡查,可建立自然资源、农业农村等部门协作巡查机制,加强地面网格化巡查。“网”,即网上在线监管,可充分利用“国土调查云”“耕地卫片”等平台加强“非粮化”日常监管。此外,要重视对耕地流转尤其是工商资本介入的实时跟踪监管,了解耕地种植情况,对私自改变耕地用途的行为进行严惩,确保优质耕地用于粮食生产。需要注意的是,在一定条件下防止耕地“非粮化”应是禁止耕地“非农化”、防止“非食物化”,各地应根据地区资源环境特点及农业发展现状,避免“一刀切”的耕地“非粮化”监管方式。如在资源禀赋不佳、耕地质量差的地区,在保证粮食产量和不破坏耕作层的前提下,可允许在一定范围内适当调整农业生产结构。

3.5 坚持藏粮于民,发展新型高素质农民

农民在解决耕地“非粮化”问题中扮演着重要的角色。在农业劳动力短缺、老龄化的情况下,培育新型高素质农民不仅能破解“谁来种地”的现实困境,更能解决“怎样种地”的深层问题,对提高耕地利用效率和防止耕地“非粮化”具有重要意义。要强化农民对发展新型高素质农民重要性的认识,通过激励手段遴选培育对象,针对不同年龄的农民提供可供选择的培训内容,例如可以将青年农民培育为以专业大户为主的“生产经营型”新型职业农民,将中老年人培育为以农业工人为主的“专业技能型”新型职业农民。对通过培训获得新型职业农民资格的农民给予资助和奖励,完善职业农民的保险制度,留住和吸引一批年轻农民主动参与到新型职业农民培训中并从事农业。