气候变化科学与碳中和

2022-10-17袁佳双张永香

袁佳双,张永香

(中国气象局国家气候中心,北京,100081)

实现碳中和已是当前全球应对气候变化的重要长期目标[1]。2020年9月,习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。围绕碳中和目标,中国相继出台了相关的政策和规划[2]。学界也对中国碳中和目标的重要意义[3]、科学内涵[4]和实现路径[5-7]作了各类解读和分析。碳中和目标既是中国生态文明建设的必经之路,同时也是中国参与引领全球气候治理的重要贡献[3]。有别于其他政治经济问题,全球气候治理具有很强的科学属性。从《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,简称公约)第二条“稳定温室气体浓度”到《巴黎协定》提出具体的温控目标和碳中和行动均离不开气候变化科学的支撑[8]。

作为全球最权威的气候变化科学评估机构,政府间气候变化专门委员会(IPCC)历次评估对全球气候治理的促进作用日趋显著[9]。随着人类对当前气候变化的现状、影响、归因的认识越来越坚实,IPCC评估报告对全球如何采取应对气候变化行动越来越有借鉴意义。2021年11月达成的《格拉斯哥气候协议》中,IPCC第六次评估报告(AR6)第一工作组报告《气候变化2021:自然科学基础》的核心内容被开篇引用,不仅用来强调应对气候变化的紧迫性[10],更是从科学角度来最大限度地弥合政治分歧。因此,从气候变化科学研究中梳理碳中和的来龙去脉,识别中国气候变化科学研究的不足,对于科学助力中国碳中和目标实现具有极其重要的意义。此前也有研究从不同侧面阐释这一问题,但总体缺乏系统性,特别是与最新气候变化科学认知之间存在滞后。文章系统梳理了碳中和的科学来源、计算方法、中国碳中和目标的科学性以及科学研究不足,并据此提出科学助力碳中和的建议,以期为实现中国碳中和目标提供参考。

1 碳中和目标的提出

当前气候变化的主要特征是人类生产生活排放的温室气体导致了全球气候变暖[11]。这一变暖随着人为温室气体的不断排放仍将持续,对整个地球生态系统和人类社会本身带来了风险与威胁,温升幅度越大影响越大[12]。为了应对这一气候危机,早在1992年联合国就达成了公约,并“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上,从而使生态系统能够自然地适应气候变化、确保粮食生产免受威胁,并使经济发展能够可持续地进行”设为终极目标,“防止气候系统危险的人为干扰水平”成为气候治理的目标[8]。按照公约第二条的规定,确定人为干扰气候系统危险水平至少有三个必要条件:生态系统可以自然适应,确保粮食生产和可持续的经济发展,意味着如果生态系统不能够自然地适应气候变化,使粮食生产受到威胁,并使经济发展不能够可持续地进行,则说明气候系统已经受到了危险的人为干扰。

量化公约第二条是国际应对气候变化的长期努力目标(图1)。1996年召开的欧盟委员会第1 939次会议上,首次提出了“2℃”目标。2004年,在其第2 632次会议上,确定了气候变化中长期战略目标,即为尽可能将全球增温控制在2℃以内,全球温室气体浓度必须低于550×10-6二氧化碳当量水平[8]。此后,欧盟在科学和政治层面开始力促这一目标能够达成共识。2009年哥本哈根气候大会首次就2℃温升目标(即在本世纪末要控制温升与工业革命前相比不超过2℃)展开讨论,但未达成一致。2010年《坎昆协议》确定了2℃温升目标的提法,同时提出应在科学上考虑1.5℃温升目标。随后,得益于科技进步和政治推动,对气候变化科学的认识逐渐深入,特别在IPCC第四次、第五次评估报告的帮助下,全球应对气候变化的信心和决心得以提升。2015年《巴黎协定》将温控2℃和力争实现1.5℃的温升目标以法律形式确定下来,并在第4条中提出要在21世纪下半叶实现人为温室气体为源的排放量与汇的清除量之间取得平衡[13]。自此,实现碳中和成为各国应对气候变化长期目标的重要内容。

图1 全球气候治理目标量化的科学和决策过程

2 碳中和的科学基础

2.1 排放空间的科学计算

人类活动排放的温室气体是当前气候变暖的主要原因,这一认知经历了多年的科学探索。温室效应是指由于温室气体浓度升高阻挡了地球部分向外太空的红外辐射从而加热了气候系统[11]。为了科学描述气候系统对外源强迫的响应,科学家定义了气候敏感度这一概念,即CO2相对工业革命前浓度加倍后,气候系统响应达到平衡态后的气候敏感度。全球平均地表温度的变化被用来表征这一气候响应[14]。对气候敏感度的研究最早始于19世纪。真锅淑郎等科学家先后依据热辐射平衡理论、辐射对流模型等研究量化了气候敏感度[15]。其中,Charney等[16]1979年发表关于敏感度的研究指出CO2倍增后地表温度可能上升1.5~4.5℃。之后尽管地球系统模型的计算能力大幅提升和模块日趋复杂,但得到的气候敏感度仍在Charney敏感度的范围内。在IPCC AR6中,基于多个证据科学家确定了气候敏感度大于1.5℃,并将其范围缩小至2.5~4.0℃[1]。气候敏感度更多地强调气候系统完全响应并达到平衡态的温度变化。为了更好地服务于温控目标下的气候变化减缓决策,累积CO2排放的瞬态气候响应被用来描述工业化以来的人为累积CO2排放和全球表面升温之间的关系[14-15]。该指标量化了每排放1 000 Gt CO2所对应的全球表面平均气温的变化,在IPCC AR6中其最优估计值为0.45℃/(1 000 Gt CO2)[10]。这一方法可以计算出增温稳定在某一阈值下大气中允许累积的碳排放量[17],使得计算剩余碳排放空间成为可能。

2.2 科学评估中的全球碳中和路径

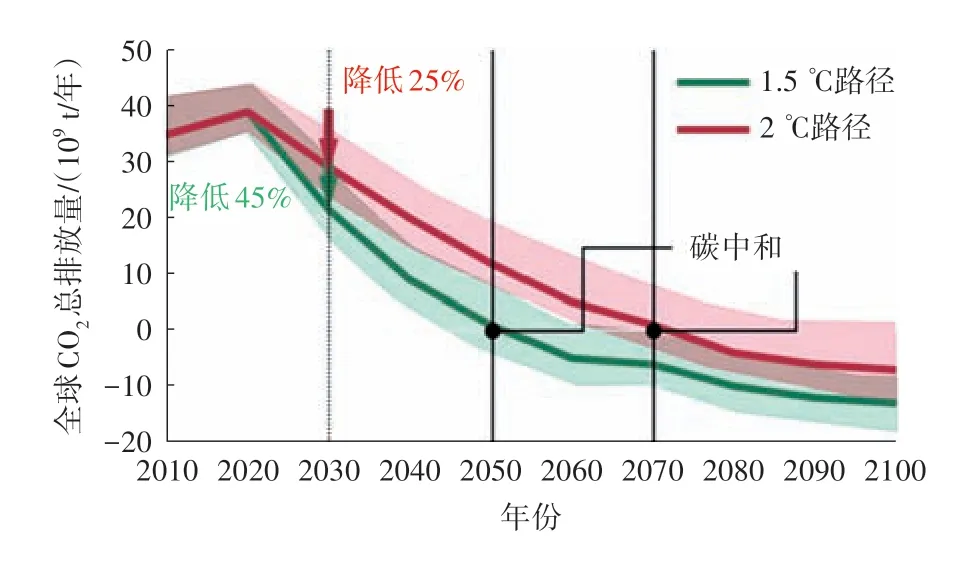

瞬时气候响应和累积碳排放的关系将温升和温室气体之间的近线性关系表述出来,进而量化了全球的碳排放空间。IPCC报告指出,全球若想要实现2℃温升目标,需要2050年全球温室气体排放量比2010年减少40%~70%,在本世纪末温室气体的排放水平要接近或者是低于零。这是科学界首次系统评估的“净零排放”方案[18]。2015年《巴黎协定》将温控2℃以内和力争实现1.5℃温升目标以法律形式确定下来,同时要求IPCC对1.5℃温升目标给出系统评估。2018年IPCC发布的《全球1.5℃增暖》报告[19]指出,相比于1.5℃,2℃温升将可能造成更多不可逆的气候影响,而控制温升不超过1.5℃则需要更为严苛的控制温室气体排放措施。相比于2℃温升目标,1.5℃需要2030年全球CO2排放量比2010年减少45%,在2050(2045—2055)年CO2的排放接近于零。IPCC AR6的情景假设中[10],要实现1.5℃温升目标,全球温室气体排放量需从21世纪20年代开始下降,到21世纪50年代实现CO2的净零排放,并在之后开始负排放;2℃温升目标则需要在21世纪70年代实现CO2的净零排放,并在之后开始负排放(图2)。

图2 2℃和1.5℃温升目标下的全球CO2净零排放路径

3 中国的碳中和选择及挑战

3.1 绿色发展的必然选择

实现碳中和是中国实现生态文明的重要途径。首先,低碳转型事关中国能源安全[20]。自1993年中国成为原油净进口国以来,能源对外依存度日渐提高,隐性危机增大[21]。其次,雾霾等环境问题日益突出,以煤炭为主的化石能源在能源生产和消费结构中占比较高,环境代价日趋严重,粗放发展模式难以为继,推进绿色低碳清洁发展迫在眉睫。第三,全球新一轮的科技革命和产业变革正在加速发展。以信息技术的深度和全面应用为主线,新能源、材料和生物技术为主导的绿色产业创新是当前全球新一轮发展的基点[3]。技术革命、绿色发展和全球价值链正在快速发展。第四,国际气候治理急需中国引领。尽管《巴黎协定》开启了全球气候治理的新时代,但美国在气候变化政策上摇摆不定导致全球气候治理进程受损[22],国际社会需要中国为全球气候治理注入信心。

中国提出在2060年前实现碳中和,是作为世界上最大的发展中国家对全球气候治理负责任的承诺。作为一个发展中国家,中国将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和,完成全球最高碳排放下降幅度[23]。如图3所示,欧盟和日本基本在1970s实现碳达峰并进入平台期,美国也在2005年左右进入相对稳定的平台期,这些国家需经过70~80年时间在2050年实现碳中和[24],他们的达峰是一个自然的过程,达峰之后有一个较长的平台期然后下降,并逐渐走向碳中和。中国承诺在2030年左右实现碳达峰、2060年实现碳中和,只有短短30年时间,而且没有平台缓冲期,达峰后必须快速下降,这对任何国家都是一场巨大的挑战[25]。

图3 主要国家和地区碳排放、碳中和路径

值得强调的是,中国所提出的2060年前实现碳中和的承诺与《巴黎协定》规定的温升控制目标和IPCC报告评估所评估的气候变化减缓路径是一致的。IPCC AR6指出要实现将温升控制在不超过工业化前1.5℃或2℃以内的目标,全球需在2050年代初或2070年代初实现CO2净零排放。从历史累积排放的角度来看,在1850年至2019年期间的化石能源和工业CO2累计排放量发达国家贡献了58%[10]。发达国家理应在2050或者更早达峰。而中国作为发展中国家提出了极具挑战的应对气候变化碳中和目标,既是作为负责任大国的担当,也是中国践行共建人类命运共同体理念的生动体现。

3.2 科学研究中的主要不足

实现碳中和是一个全赛道的综合提升,科学、技术、政治、经济、外交缺一不可。而科学是其中的基础和应对依据。IPCC评估报告无论从技术层面还是发展战略方面,为全球制定低碳发展战略和转型路径提供了最新的科学依据。同时,IPCC评估报告作为权威的科学评估平台,与UNFCCC政治谈判构成国际气候治理的协作模式。在IPCC报告中的参与度,一定程度上体现了各国在气候科学甚至治理上的主导权[27]。

1988年至今,在IPCC走过的30多年评估历程中,中国的科技创新能力也在不断提升。尽管进步很大,但中国在IPCC科学评估进程中的专家参与度和科研成果的引用率上,与发达国家相比仍有较大差距。中国参与IPCC评估报告的专家数量呈上升趋势(图4a,b),对章节贡献较高的主要作者召集人(CLA),从最早三次评估报告(FAR,SAR和TAR)各仅有1人,到第四次评估报告(AR4)4人、第五次(AR5)6人、第六次(AR6)4人。主要作者(LA)从第一次评估报告中全球占比1.8%升至AR6的7.8%,AR6中国作者总数量仅次于美国、英国和德国,居发展中国家之首(图4c,d)。但对比可见,美国CLA的占比则基本在20%左右,最低为AR6的10.7%,LA的数量美国也远高于中国(图4)。即使同作为发展中国家,印度的CLA在AR6第三工作组报告中也高于中国。

图4 中国、美国和印度作者在IPCC第3至第6次评估报告中参与占比

文献引用率可以体现科研成果的水平。在IPCC AR5评估报告中,中国文献在气候变化自然科学基础(WGI)、影响适应(WGII)和减缓(WGIII)三个工作组报告中引用率仅占总引文数的2.8%、1.7%和1.6%[28]。AR6有较大上升,但也仅占到6.1%、2.6%和3.0%。与发达国家相比较,中国的引用率明显不足。

在研究领域上,中国引文在各领域(章节)分布严重不均衡、影响面窄,在一些关键领域甚至空白。整体来看,气候变化自然科学基础的研究实力大于影响适应,影响适应的研究又优于减缓。在与碳中和密切相关的科学计算、未来全球减排情景和路径的设计中,中国科学家的参与度非常低,相关章节的中国引文率均是各报告章节引文率最低的章节。如WGI第五章(全球碳和其他生物地球化学循环及反馈)和第七章(地球能量收支、气候反馈和气候敏感性)的中国引文率为4.0%和4.7%,远低于其他章节。而WGIII与全球未来减缓排放相关的第三章(符合长期目标的减缓路径)和第四章(近期至中期的减缓和发展路径)仅为1.6%和1.1%。在涉及减排成本、发展中国家应对气候变化支持等涉及全球气候治理公平的关键问题上,同样缺少中国的自主声音。

4 强化气候变化科学助力碳中和

国际气候治理进程复杂多变。越来越多国家希望中国能分享新兴经济体的发展机遇,期待中国等新兴大国在解决全球性议题、应对全球危机、促进世界经济复苏中分担更多国际责任[29]。长期以来,在全球气候治理中一直以欧盟为首的西方国家倡导“风险控制论”[30]。习近平提出共建生态文明与人类命运共同体,指出,“生态文明建设关乎人类未来,建设绿色家园是人类的共同梦想,保护生态环境、应对气候变化需要世界各国同舟共济、共同努力,任何一国都无法置身事外、独善其身”。这一概念充分体现了中国在气候治理中的智慧和远见,可为世界各国树立了标杆和典范[31]。全面推进碳中和战略是构建人类命运共同体的必由之路,系统布局科学发展的路线图是实现中国碳中和战略的重要支撑。

4.1 在碳中和路线图中明确气候变化科学路径

在碳中和目标下,中国不仅需要加大科技创新和研发力度,加快国内发展转型,同时需要研究完善气候治理的理论框架体系,打通学科壁垒,增强科学话语权和影响力。中国的碳达峰、碳中和方案已经以“1+N”的形式推出[32]。该体系围绕碳中和(包括碳达峰)这一目标,提出多个领域的相关布局与实施方案,全面推动实现中国的碳中和目标(图5)。气候治理科学体系也应建立“1+N”工作体系。其中,“1”为围绕碳中和需求,参考IPCC科学评估框架,梳理中国气候科学发展脉络,立足前沿科学和热点问题,依据需求导向、问题导向的原则,制定气候变化科学发展战略指导意见,提出协同攻关一揽子科技研发工作方案。“N”主要聚焦在气候变化自然科学基础、影响和适应、减缓和转型三大层面上,更加关注跨学科、跨领域的研究需求和动向,关注与温室气体排放有关的风险评估、适应与减缓的权衡、碳循环、海洋酸化、水资源、城市化等众多的交叉问题。

图5 中国气候治理与科学发展“1+N”体系概念

4.2 推动构建公正合理的国际气候治理体系

在国际气候治理中,完整的理论体系是提升全球治理领导力和核心影响力的基础。当前以中国为代表的非西方国家正在推动构建更为公正合理的国际治理体系,改变长期以来狭义的气候治理和零和博弈理念的诸多弊病,这也是百年未有之大变局背景下国家话语权竞争的核心内容。中国应深入贯彻落实习近平生态文明思想,立足全球,加大对人类命运共同体实现路径的研究、完善理论的体系、增强规则的制定能力[30],推动更加公平的全球价值体系,建立日趋合理的产业和分配体系,并通过实现碳中和最终完成人类命运共同体的构建。从新时代中国与世界关系协同发展的角度来看,共建生态文明与人类命运共同体是一项长期任务,需要公正合理的国际气候治理体系来共同完成。

4.3 逐步完善具有国际竞争优势的人才发展机制

从外部环境看,当前正值全球应对气候危机的关键时刻。中国正处于政治最稳定、经济最繁荣、创新最活跃的时期,必须抓住历史机遇、乘势而上,坚持人才引领发展的战略地位,建立并完善既有中国特色又有国际竞争优势的人才发展体制机制。要抓住影响国际科技前沿战略的“关键少数”力量,依托诸如IPCC等国际应对气候变化重要平台,提前谋划,有针对性布局、研究形成一批高水平研究成果,掌握主动,在IPCC即将启动的新一轮评估进程中发挥好引领作用,增强科学话语权。要加强中国参与气候变化科学评估谈判的国际型人才的培养和储备,培养一批既掌握气候变化科学发展动态和政策、又熟悉国际合作规则的中青年研究与科研管理队伍。要加强全球性、前瞻性的战略布局,谋划推动一批高素质科研管理人员到国际组织任职,逐步形成国际组织任职人才梯队。通过完善人才发展机制,提高中国参与全球气候治理的影响力,贡献中国智慧。