中国生态文明实践如何检验和深化可持续性科学

2022-10-17诸大建张帅

诸大建,张帅

(1.同济大学经济与管理学院,上海 200092;2.同济大学设计创意学院,上海 200092)

联合国1992年确立可持续发展战略至今30周年,目前正在全力推进2030全球可持续发展目标(SDGs)。可持续性科学被认为是可持续发展的科学与管理[1-2],是有关可持续发展的理论研究,在一些基础性问题上存在着弱可持续性与强可持续性的观点差异[3-5]。生态文明从2012年纳入中国“五位一体”现代化体系至今10周年,被联合国认为是可持续发展的中国化。生态文明不仅促进中国的绿色现代化,对世界上发展可持续性科学也做出贡献,后一方面的研究工作亟须加强。文章讨论的核心问题是,如何用生态文明的中国故事检验和深化可持续性科学的理论研究。讨论这个问题的两个基本背景,一是中国发展正在从过去40多年的创造经济奇迹,进入到未来40年要探索可持续性导向的新发展;二是中国在全球可持续发展运动中,需要并且可以集理论与实践为一体发挥引领者的作用。

从国内看,改革开放以来一直到2060年前实现碳中和,中国发展大致可以分为上下两个40年。1978-2020年过去40多年的中国发展在世界上被认为是创造了一个经济奇迹,2020年中国GDP总量超过100万亿人民币,14亿中国人人均GDP达到10 000美元,开始接近高收入国家门槛。这个阶段的中国高速度增长对学术界的理论研究提出的重要挑战是,中国经济奇迹的学理基础是什么?中国实现经济奇迹到底做对了什么?展望从2021年到2060年的未来40年,中国已经确定了生态文明建设和中国式现代化的发展目标,即到2035年生态环境根本好转,美丽中国基本实现,到2050年建设成为“五位一体”的社会主义现代化强国,到2060年前实现碳中和。在新的发展愿景下,学术研究需要更多地面向中国高质量发展,其中有关可持续发展的理论研究需要讨论这样的基础性问题:中国生态文明的学理基础是什么?可以用弱可持续性的观点进行解释吗?如果不能,应该是什么?

从国际看,从1992年联合国确立可持续发展战略,到2015年联合国通过全球可持续发展目标SDGs和气候变化巴黎协议,可持续发展在发展战略和政策层面达到了高潮。但是以几年前美国特朗普政府退出巴黎气候变化协议等国际可持续发展协议为标志,有学者认为国际上以发达国家为主导的可持续发展第一波在走向衰落。与此形成对照的是,中国生态文明的政策和实践却在人口最多的发展中国家形成一场在世界上别的地方看不到的大规模的社会运动,中国正在成为世界上最大的可持续发展实验室。中国领导人强调可持续发展是破解当代全球性问题的金钥匙,中国把可持续发展纳入国民经济和社会发展五年规划,中国承诺2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,这些都对世界可持续发展运动产生了重要的推动作用。关键问题是,中国在用生态文明推进中国可持续发展和绿色现代化的同时,如何对世界有关可持续性科学的理论研究做出有中国印记的贡献?

在世界上,可持续发展战略与可持续性科学是有区别的[6-9]。可持续发展战略本身属于政策层面的概念,主要由联合国和各国政府等在推动。学术研究要讨论的是关于可持续发展的科学即可持续性科学。学术导向的可持续性科学研究,从20世纪80年代末出现的生态经济学开始[1],到21世纪初已经发展成为多学科研究的前沿[2,10-11],美国科学院院刊(PNAS)从2001年起开设了专门的可持续性科学研究专栏。但是与政策层面的可持续发展做比较,世界上有关可持续发展的学术研究仍然是虚弱的。一方面,有关可持续发展的理论研究因为元理论或前分析视角不同,不同的思想学派相互之间存在着重要的观点分歧。另一方面,国外学术界有关可持续发展理论命题提出的看法和争论,常常没有大规模的社会实践进行检验和深化[12-13]。

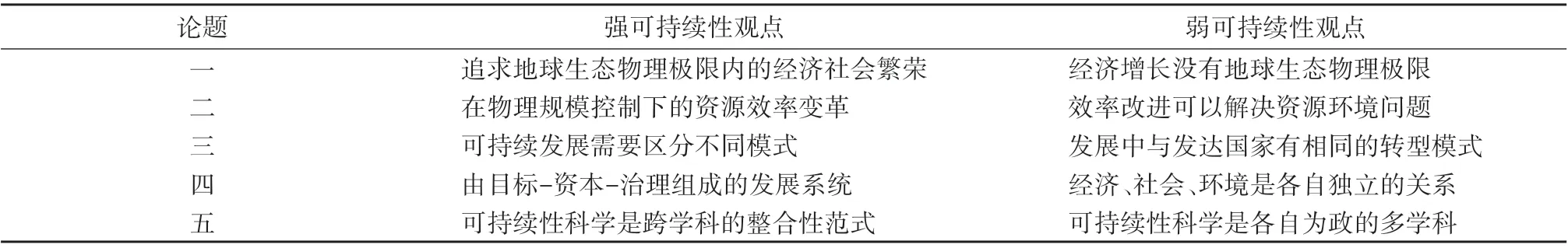

以上背景给中国生态文明的理论研究和世界对话提供了机会。文章基于上述方面的思考,用中国生态文明的政策和实践,讨论可持续性理论研究中的五个有内在联系的基础性问题,对弱可持续性与强可持续性之间的观点差异进行检验和辨析,强调中国生态文明的理论与实践可以在深化发展可持续性科学中发挥重要的引领性作用。

1 论题一:地球生态物理极限内的经济社会繁荣

可持续性科学研究的首要问题涉及是什么(What),即可持续发展是没有地球生态物理极限的经济增长,还是地球生态物理极限之内的经济社会繁荣,要害在于是否承认经济增长的物质规模存在极限。在可持续发展的学术研究中,对环境与发展的关系以及经济、社会和环境三者的关系有弱与强两种不同的看法。新古典经济学或传统的增长主义通常是弱可持续性观点,认为GDP增长没有地球生态物理极限,对可持续发展的理解是经济、社会、环境三个系统相互独立,发展成效是三者各自发展的简单加和。可持续性科学是强可持续性观点,认为人类发展需要经济增长,但是经济增长的物理规模不能无限扩张,对可持续发展的理解是三圈包含,即环境圈包含社会圈、社会圈包含经济圈,发展成效是在生态环境的阈值之内实现经济社会繁荣。

1.1 生态文明强调经济增长的物质规模存在生态红线

弱可持续性观点的特点是撇开生态系统研究经济增长,在经济圈的价值流流程图里没有物质流的自然资源输入和污染物输出。强可持续性观点区分了两种不同意义的增长。一种是用货币单位衡量的价值流的增长,通常用GDP表达。另一种是人类生产和消费导致的物质流的增长,可以用物质足迹或者生态足迹表达。只要把经济系统放在生态系统里面看问题,就会发现在一个有限的地球上,用物质流的无限消耗带来价值流的无限增长是不可能的[14]。经济增长存在物理极限的看法50年前由罗马俱乐部用计算机做模拟提出,现在得到了实证研究的强有力支持。最近10多年来的一个重要发现是地球行星边界的概念,证明地球的9个生态边界有4个已经被人类的经济增长所突破[15-16]。研究者呼吁联合国全球可持续发展目标即SDGs的推进要放在地球行星边界内进行思考,脱离地球行星边界的无限制的经济增长是不可持续的[17-18]。

中国生态文明不可能从弱可持续性的观点中推导出来,弱可持续性也解释不了中国生态文明的实践。事实上,中国生态文明的本质是追求地球行星边界内的经济社会繁荣,学理基础是三圈包含的强可持续性概念,但是中国生态文明有本土化和创造性的深入和展开。多年来欧美学者做了很多有关强可持续性的理论研究,但没有机会转化成为可操作的原则进行大规模的实践。中国生态文明中的生态维度,提出要严守三条红线,即生态功能基线、资源利用上线、环境质量底线,由此倒逼发展模式转变和发展质量提升。中国生态文明中的发展维度,具体包括用地结构(包括国土空间和城市)、能源结构、产业结构、交通结构等领域,每个领域都要用三条红线实现可持续发展导向的转型。两个维度整合起来,可以形成“3×N”的生态文明行动矩阵,通过一个一个操作性的行动实现生态文明的宏伟目标。中国生态文明政策体系中的一个亮点是三个空间三种红线的概念,即生态空间、生产空间、生活空间以及相应的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界。作为中国到2035年基本实现现代化有顶层设计意义的指导性原则,它们既可用于中国的整个国土空间规划,也可用于单个城市的生态、生活和生产的三生协调发展。

1.2 生态文明要求经济社会发展与资源环境消耗的绝对脱钩

在经济增长的物质规模有生态红线的基础上,要进一步形成“脱钩发展”的概念,即生态文明是让经济社会发展与资源环境消耗脱钩。这是生态文明和可持续发展既区别于传统增长主义又区别于传统环境主义的要害。传统上讨论环境与发展常常是两张皮,脱离发展模式的改变去治理生态环境问题是传统环境主义的末端治理思维。脱钩发展是把环境与发展整合起来的绿色发展新范式,是把生态环境方面的思考融入经济社会发展之中,实现发展模式的变革。

脱钩发展可以表达为增长率之间的比值关系,区分相对脱钩与绝对脱钩两种形式。一般来说,弱可持续性观点强调相对脱钩,即资源环境消耗相对减少,但是仍然在正增长。而从强可持续性的观点看,绿色发展的根本标志是绝对脱钩,即资源环境消耗出现了零增长甚至负增长。中国生态文明的目标是到2035年生态环境根本好转,美丽中国基本实现,实质是要让经济社会发展与资源环境影响两条曲线从同向上升走向两者脱钩。中国提出2030年前二氧化碳排放达到峰值,就是二氧化碳排放要在绝对脱钩意义上实现倒“U”型的变革。可以展望,以2030年前实现碳达峰为标志,中国生态环境方面的许多负向因素将在2030—2040年间出现零增长(表1)。

表1 从脱钩发展看中国生态文明的发展阶段

绝对脱钩的实质是从物质规模扩张转向发展价值提升,可以用来理解中国当前发展模式从高速度增长向高质量发展的根本性转型。在最新一轮中国城市总体规划中,研制思路普遍引入了绝对脱钩的思想。例如,北京2016—2035的城市总体规划提出了建设用地零增长和负增长的目标。2016年北京的建设用地是2920 km2,到2030年要减少到2760 km2。从无资源环境约束的高速度增长到资源环境倒逼下的高质量发展,笔者的中国式通俗解读是从摸麻将到换麻将。原来的城市发展模式是摸麻将,即建设用地增量扩张,这是规模增长阶段。现在的城市发展模式是换麻将,即建设用地到了规定的天花板之后要转入存量优化阶段。

1.3 生态红线和绝对脱钩的依据是自然资本的不可替代性

对于自然资本与人造资本之间的可替代性问题,通常弱可持续性观点强调可替代性,因此,经济增长就是不断地将自然资本转化为人造资本,只要人类发展的总资本是增加的,发展就是可持续的。有一次参加北京香山会议讨论循环经济,有理工科的院士问一位著名的中国经济学家,经济增长速度居高不下,你们不担心资源环境稀缺吗?经济学家的回答是,科学技术发展有能力从沙漠中发现金子,不用担心那么多。这是技术乐观主义对可替代性的通常态度。

而强可持续性观点重视的是不可替代性和互补性。可持续发展不仅要求人类发展的总资本是增加的,不同资本之间的比例结构也是要匹配的。中国生态文明的政策,不仅强调要满足人民日益增长的物质产品和物质服务的需求,而且强调要满足人民日益增长的生态产品和生态服务的需求。事实上,许多东西在数量多的时候是可替代的,在数量减少到一定门槛的时候就变成不可替代的了。强可持续性观点用海洋捕鱼作例子。当鱼这样的自然资本被捕到只剩下小鱼苗了,这时候人造资本能够造出规模再大的捕鱼船,也捕不到大量的鱼了,因为鱼的供给量即自然资本已经变成限制因素了。

理解自然资本与物质资本之间的替代性和互补性,需要搞清楚两个问题。其一,要区别极限内还是极限外[20]。唯经济增长论是一种极端,常常持绝对可替代性观点,即不管有没有极限都是可以替代的;环境至上主义是另一个极端,常常持绝对不可替代观点,即极限内也不可以替代。强可持续性观点认为,在地球物理极限内有一定的可替代性,超过阈值肯定没有可替代性。其二,自然资本可不可以替代的阈值是个有弹性的区域,而不是一个刚性的边界线。绝对替代论和绝对不可替代论,对于极限的看法都是确定论,前者根本不认为有极限,无视自然资本对于生活福祉的独特意义;后者认为有刚性的极限,没有给科学技术创新提供足够的发展空间。现实中要划定明确的界限是困难的,在不确定的情况下可以采用的做法是谨慎原则,用世界上的最小生态足迹和最大生态足迹作为极限区间。这是中国生态文明划定生态保护红线、永久基本农田、城市增长边界的理论基础。

2 论题二:生态规模控制下的资源效率变革

可持续性科学研究的第二个重要理论问题涉及为什么(Why),即为什么可持续发展的实现路径应该是生态规模控制下的资源效率变革,而不是单纯的资源效率改进。新古典经济学或弱可持续性观点强调,通过市场机制和技术创新改进资源效率可以实现绿色增长。可持续性科学认为绿色增长不等于可持续发展,只有单纯的资源效率改进是不够的,需要用生态规模控制下的资源效率变革助推可持续发展。中国的政策语言强调生态文明是绿色发展,而不是在国外学术界有争议的绿色增长,绿色发展的概念除了要超越唯增长主义,某种程度是要强调在控制生态消耗规模的前提下进行资源效率变革。

2.1 资源效率改进不能解决反弹效应问题

研究发展问题,大多数人同意重要的KPI指标是提高效率。在可持续发展研究中,除了经济效率和社会效率,还要关注生态效率。生态效率主要是指资源生产率即单位资源消耗的经济产出,倒过来说就是单位经济产出的物质消耗强度,前者如能源生产率和二氧化碳生产率,后者如单位GDP的能源强度和二氧化碳强度。研究可持续发展,可以发现经济增长常常隐藏着一个尖锐矛盾,即资源生产率一直在提高,或单位经济产出的物质强度一直在降低,但是总的物质流却一直在增长而没有降低。例如,从2005年到2020年,中国的单位GDP能源强度已经下降了将近50%,但是中国总的能源消耗增长到了将近50亿tce。

如何解释这个问题?可持续性科学有一个重要的分析公式即I=PAT,其中:I表示经济增长的资源环境影响,P是人口,A是人均GDP,T是单位GDP的物质强度。从I=PAT公式可以知道,虽然单位物质强度T随着技术改进在降低,但是经济的规模PA即GDP在扩张,结果是资源环境消耗总量I也大幅度增长了。这就是所谓反弹效应,即微观效率的改进导致了整体上的规模扩张。这个概念最早来自英国经济学家杰文斯对煤的生产消耗问题的研究,所以又称杰文斯悖论。可以发现,在生产和消费中普遍存在着反弹效应问题。技术改进以后产品的价格总体上是便宜了,但是在价格下降的同时消耗的数量扩张了,结果价格下降以后的资源环境总消耗比原来价格没有下降的消耗量要大。例如,单个汽车从大排量变成了小排量,但是总的汽车量是增加的,结果总的能耗和二氧化碳排放是增加的。反弹效应说明为什么经济增长和技术改进没有带来资源环境消耗总规模的减少。

2.2 在控制自然消耗规模的前提下提高生态效率

反弹效应的存在,证明绿色发展只有资源效率改进是不够的,重要的是控制资源环境消耗或者自然消耗的总量。因此需要区分生态效率(Eco-efficiency)与生态效益(Eco-effectiveness)的差异,前者是指没有总量控制的资源效率改进,后者是指有总量控制的资源效率变革。与此相对应,在没有地球物理极限的经济增长模型中,发展经济常常采用线性的外推法,即经济增长是自变量,生态环境是因变量,资源环境消耗服从经济增长,结果是生态环境消耗不断增大,甚至超过生态承载能力。在存在地球物理约束的可持续发展模型中,发展经济要采用非线性的回溯法,即资源环境是自变量,经济增长是因变量,要用给定的物质流消耗创造更多的经济社会价值,即用情景分析方法框定未来可以使用的总体资源环境规模,然后倒逼微观的技术改进达到足够大的效率。

情景回溯的思维方式,对于中国这样的赶超型国家实现可持续发展具有特别重要的意义。由此可以理解,中国的生态文明为什么要强调用资源环境总量控制倒逼资源环境效率改进,微观的技术改进要服从宏观的总量控制。可以理解在中国2030年碳达峰的问题上,为什么高质量发展的看法与高速度增长的看法会有不一样。前者强调GDP增长率要调整到5%左右,后者强调仍然要有7%以上的持续增长。其实,二氧化碳排放总量达到峰值即零增长,取决于GDP增长率与二氧化碳生产率的关系。GDP增长是排放二氧化碳,与碳生产率有关的技术创新是减少二氧化碳。如果未来10年GDP增长保持平均7%,碳生产率增长平均5%,那么每年就有2%的二氧化碳排放净增长。过去15年中国的二氧化碳生产率改进每年平均4%到5%,属于世界较高水平。在二氧化碳生产率不可能进一步提高的情况下,就需要转换思路把GDP增长率降下来,调节其可以与二氧化碳生产率实现对冲。事实上,中国制定2021到2035年的15年发展战略,将人均GDP从过去的10年翻一番变为15年翻一番,年平均经济增长率是5%左右,这是中国向世界承诺实现碳达峰的重要理由。

2.3 可持续发展要求从技术优化到系统创新

针对微观效率改进和宏观规模控制问题,可持续发展的研究区分了两种绿色创新[21],即技术改进的绿色创新和系统变革的绿色创新。环境红线倒逼下的绿色创新,与传统绿色增长模型中路径依赖的技术创新相比,其资源生产率提高水平要高得多、快得多。前者是生态效益,是非线性的系统创新和社会创新;后者是生态效率,是线性的技术优化和效率改进,不涉及系统变革。

中国生态文明的绿色创新要更多地强调颠覆式的系统创新而不是一般的技术优化。以小汽车出行为例,中国即使对现有的汽车制造进行绿色化改造,例如大排量汽车改为小排量汽车,甚至燃油车变成新能源汽车,如果仍然以发达国家50%的汽车保有量标准实现机动化,中国的能源消耗和二氧化碳、交通拥堵仍然会有大问题。这种情况下,如何实现交通出行与能源消耗和二氧化碳的绝对脱钩?这时候,我们就要超越就小汽车论小汽车的传统技术创新,用新的创新的思维来解决问题。例如通过共享出行和公共出行这样的社会创新,通过发展以城际高铁和城市地铁为标志的轨道交通体系,通过数字化赋能网约出行,在汽车保有量的规模没有大幅增加的前提下,实现中国人的交通出行现代化。

3 论题三:可持续性转型的B模式与C模式

可持续性科学要讨论的第三个重要理论问题涉及怎么做(How),即怎样因地制宜地实现经济社会发展与资源环境消耗的绝对脱钩。基于弱可持续性的观点从效率改进出发,认为搞可持续发展在发达国家与发展中国家之间没有重要的差异。强可持续性概念从生态公平出发,认为可持续性转型要区分B模式和C模式两种路径,发达国家的可持续发展转型是B模式,发展中国家的跨越式发展是C模式。Daly[14]强调可持续发展首先是针对发达国家的,因为他们的物质规模已经大大超过了生态承受能力。事实情况是,发达国家常常在可持续发展方面对发展中国家提出超越他们发展阶段和能力的要求[22]。

3.1 可持续性转型需要区分B模式和C模式

中国的生态文明和绿色发展,目标是要避免西方国家先污染后治理的老路,走出一条经济与环境双赢或“既要金山银山,又要绿水青山”的跨越式发展新路。中国等发展中国家的可持续性转型模式与欧美发达国家的可持续性转型模式之间的差异是C模式与B模式的差异。研读美国学者布朗的[23]《B模式》一书,笔者写了《C模式:自然资本稀缺条件下的中国发展》的文章[24-25],2010年有机会与布朗做过讨论,并为布朗该书4.0版的中译本写序提出A模式、B模式与C模式的区别,布朗认为这样的区分是合理的。2012年读到英国学者Raworth[26]有关甜甜圈经济学的文章,觉得用甜甜圈经济学可以更形象地比较A模式、B模式和C模式的差别。

与传统增长主义的A模式相区别,可持续发展导向的社会转型,理论上需要区分两种模式。一种是发达国家的先过增长后退回模式(欧洲国家称之为减增长模式Degrowth),即发达国家的物质消耗足迹先是超过了地球行星边界,然后在保持经济社会福祉水平的前提下把它们降回到生态门槛之内,这是B模式;另一种是发展中国家的聪明增长模式(Smart growth),即发展中国家提高经济社会福利水平需要消耗资源环境,但是物质消耗足迹不要越过生态承载能力,这是C模式。两个模式的转型路径有差别,但是基本道理是统一的,即生活质量提高与资源环境消耗的关系不是正相关关系而是抛物线关系,其中存在着阈值。生活水平提升与物质消耗足迹一起增长,但是超过阈值之后,进一步的物质消耗不会提升生活质量。用《甜甜圈经济学》[27]的图形解释是:发展的状态犹如甜甜圈,可以分为内中外三圈,中间的绿色区域是可持续发展的目标区域。现实情况是发展中国家处于内圈,发达国家处于外圈。因此两者要从不同方向进入可持续发展的中圈。

中国的可持续发展与西方的可持续发展,主要矛盾不一样。西方国家用高的生态足迹达到了高的人类发展,可持续发展转型是要保持已有的人类发展水平,同时大幅度降低物质消耗足迹,这是B模式;中国作为发展中国家,当前的主要任务是提高老百姓的生活水平和生活质量,可持续发展转型是要大幅度提高人类发展水平,但是物质消耗足迹不超过生态阈值,这是C模式。中国搞生态文明,用C模式实现绿色导向的现代化,就是要避免出现传统上的糟糕情况,即中国先走西方国家传统A模式的道路,物质消耗足迹超过生态阈值之后,再回过头来搞B模式。

3.2 从两个半球的匹配关系驾驭环境与发展

生态文明是生态与文明相整合的新文明。因此可持续发展和生态文明的基本思想可以表达为上下两个半球组成的图像模型。上半球或分子半球是人类发展或生活质量,下半球或分母半球是生态足迹或环境压力。可持续发展要求两者之间有一个好的匹配关系而不是错位,即分子中的经济社会发展或价值流尽可能大,分母中的资源环境消耗或物质流不要超过地球的生态承载能力。一般说来,搞经济的研究价值流,目标函数是GDP或经济社会最大化;搞环境的研究物质流,目标函数是资源环境消耗或物质足迹最小化。但是价值流最大化常常导致物质流增大,物质流最小化常常牺牲价值流增长,因此研究可持续发展是要把两者整合起来,找到物质流与价值流的平衡点。可持续发展的目标函数是在地球物理极限范围内用一定的物质流消耗取得尽可能大的经济社会福利。

与前面讨论的绿色创新联系起来,可以看到可持续发展的B模式和C模式转型有不同的微观驱动机制。在传统A模式基础上搞绿色增长,是微观上的技术效率改进了,但是宏观上的总物质消耗仍然在增长,最后物质规模扩张到了超越地球行星边界。对于B模式转型,由于效率改进不能解决物质消耗足迹超过地球行星边界的问题,在生产与消费上要有生态足够(Eco-sufficiency)的概念,即在保持生活质量的同时降低资源消耗足迹到地球行星边界之内。对于C模式转型,是一开始就要强调进行颠覆性、非路径依赖的系统创新,在地球行星边界内实现经济社会繁荣。例如在生产和消费中用物品共享型的发展模式替代传统的私人拥有型的发展模式。

3.3 B模式和C模式在中国生态文明中的实践

B模式和C模式的区分,在中国不同区域的绿色发展中具有实践基础。中国生态文明中倡导的主体功能区概念,就是强调可持续性转型的区域差异。除了区分禁止开发区和限制开发区之外,中国的发展空间主要分为两个类型,即东南沿海的优化开发区和中西部及东北的重点开发区。重点开发区是增量扩展,发展战略是搞跨越式的绿色发展,而不是传统的粗放性规模扩展,这是中国内部的C模式。优化开发区是存量优化,在经济增长的物理规模超过生态阈值的背景下,提高人类发展水平的同时控制物质消耗足迹,这是中国内部的B模式。

2013年以来,我们按照两个半球的理论和方法,对中国35个副省级以上的主要城市进行可持续性发展评估,提出了B模式、C模式和S模式三种转型模式。B模式针对高人类发展、高生态消耗的沿海发达地区的城市,C模式针对低人类发展、低生态消耗的内陆发展中地区的城市,S模式针对低人类发展、高生态消耗的资源消耗型区域的城市,三种模式的共同目标是转变成为高人类发展、低生态消耗的可持续性城市。研究发现,自从2012年十八大以来,35个城市的发展曲线都在向可持续发展城市的目标象限迈进[28]。

4 论题四:由目标-资本-治理组成的三层次发展模型

总体上看,过去30年来国外学者对可持续发展的理论研究是各自为政的,有三个特点:一是研究者从不同角度进行研究,形成了不同的思想学派。例如,Daly[14]提出了可持续发展经济学或稳态经济学的理论;Munasinghe[29]提出了可持续发展学的理论;Clark[2]提出了可持续性科学的理论。二是可持续发展涉及四个资本即物质资本、人力资本、自然资本和社会资本,不同的思想学派对四个资本的关系特别是自然资本与物质资本的关系存在着意见分歧。三是从不同的中心原理出发,对可持续性科学提出了不同的框架结构和逻辑组织。例如Daly[14]有“最终手段(自然资本)-中间手段(物质资本)-中间目标(经济产出)-最终目标(人类福祉)”的理论模型;Clark[30]有“行动者-资本-产品和服务-福利”的理论模型,Costanza等[31]有“愿景-工具-制度”的理论模型。

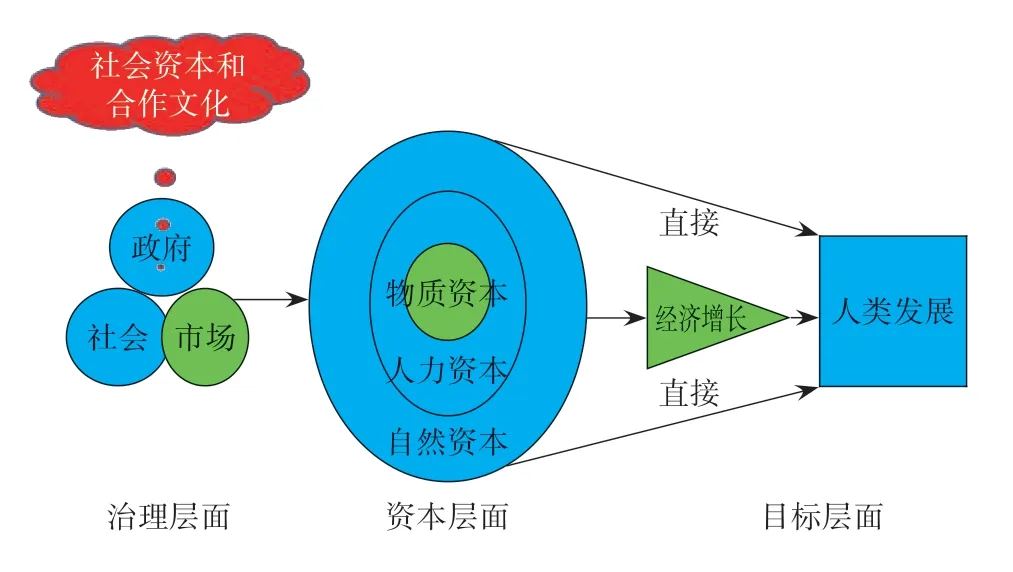

可持续性科学研究的未来发展目标,是把各自为政的理论研究组织起来,形成有关可持续发展的某种高层次的有统一性的理论框架。基于中国生态文明的政策和实践,在先前相关研究的基础上[7,32],文章提出了可持续发展的三层次发展模型。这个模型包括目标-资本-治理三个层次,涉及可持续发展中的福利门槛、生态门槛、治理门槛等问题,用强可持续性作为思想红线进行穿织,可以形成系统化的知识体系(图1)。

图1 可持续性科学2.0的三层次概念框架

4.1 目标层面从追求经济增长到追求生活质量

目标层面上的关键问题,是经济增长与生活质量或社会福祉的关系[33-35]。其中,经济增长可以用人均GDP表示,生活质量或社会福祉可以用联合国发展署提出的人类发展指数(HDI)表示,后者包含了人均收入、人均预期寿命、人均教育水平等内容。弱可持续性观点常常认为经济增长与生活质量正相关,要提高生活质量就必须持续地经济增长。强可持续性观点强调,经济增长存在着福利门槛,超过这个门槛,经济增长的边际成本大于边际收益,结果是经济增长的净福利为负值。最近几年来已有实证研究发现,福利门槛虽然有空间上和时间上的差异,但是大致是在人均1万~3万美元之间[36]。福利门槛提出了持续的经济增长的不必要性命题。换句话说,过了福利门槛,就需要强调非经济要素对于生活质量的贡献,而不是停留在单纯的经济增长思维上。

4.2 资本层面从没有物理极限的增长到地球极限内的发展

资本层面上的关键问题,是自然资本与物质资本的关系,或生态环境与经济社会的关系。生态环境的供给能力可以由地球行星边界决定,生态环境的消耗规模可以用生态足迹(包括物质足迹和能源足迹)表达。弱可持续性观点认为经济增长没有地球物理极限,技术上的效率改进可以克服地球自然资本的相对稀缺。强可持续性观点强调,经济增长存在着生态门槛,超过这个门槛经济增长就会难以持续。生态门槛提出了持续的经济增长的不可能性命题。换句话说,经济社会的发展需要放在地球物理极限的范围内进行规划和管理,地球上的高经济增长不是可以永远进行的事情。

4.3 治理层面从政府管制模式到政府-市场-社会的合作治理

治理层面上的关键问题,是政府管制与公共服务和生活质量的关系。其中,政府管制一定程度上可以看政府的财政收入或支出,因为可持续发展涉及到提供足够的公共物品和公共服务。传统观点认为公共物品和公共服务的增多需要由大政府保障,因此政府越大社会福利越好。可持续性科学观点强调,政府改进社会福利的能力存在着治理门槛,小于或者大于这个门槛,生活质量达不到最优解[37]。最近几年来同样有实证研究证明,政府支出的合适区间是在占GDP的30%~40%之间[36]。治理门槛提出了可持续性发展的可操作性问题,证明了可持续发展的实现需要得到多元组织合作治理的支撑。事实上,没有合作治理作为支撑的可持续发展是空洞的,没有可持续发展作为方向的合作治理是盲目的。为什么研究可持续发展需要强调PPP是广义的公私合作伙伴关系,这是道理所在。

4.4 从三层次发展模型理解“五位一体”的中国式现代化

三层次发展模型有助于从两个扇面深化理论研究,加强中国式现代化与可持续发展之间的对话与互动。在对内扇面,三层次发展模型可以给“五位一体”的中国式现代化提供结构化的理论解释。中国“五位一体”现代化的发展愿景和价值取向是:经济建设,强调缩小差距的共同富裕,而不是拉大差距的贫富分化;政治建设,强调政府主导、多方参与的中国五星红旗治理模式,而不是没有权重的多元化;文化建设,强调文化多样性下的共享价值,而不是一刀切的普世价值;社会建设,强调和而不同、和谐相处,而不是竞争冲突、零和博弈;生态文明建设,强调有生态极限的经济社会繁荣,而不是无极限的物质增长。在对外方面,三层次发展模型可以深化以四个支柱即经济、社会、环境、治理为内容的联合国可持续发展战略,以及以五个“P”即People、Prosperity、Peace、Planet和Partnership为目标的联合国2030目标。最近几年,已经有越来越多的学者注意到文化建设需要在可持续发展的体系中独立出来发挥作用[38],中国生态文明政策和实践中有关人类命运共同体和合作文化的思考,以及有关福利门槛、生态门槛、治理门槛的概念,要作为文化观念融入可持续性科学的理论研究中去。

5 论题五:可持续性科学是跨学科的整合性范式

深入研究可持续发展和可持续性科学,需要区分三个不同的层面,即实践层次、经验层次、理论层次。草根的可持续发展运动属于实践层次,世界各地可持续发展的最佳实践提供了许多个性化的事例;联合国、各国政府、各类组织的战略与政策属于部门化、区域化、全球化的经验层次,是许多实践的经验总结;以上两个层次的东西需要提高成为系统化的理论知识,一方面升华成为普遍性的知识作为人类知识的创新和积累,另一方面反过来对经验和实践提供理论指导。结合中国与国际两个方面的发展情况,文章认为可持续性科学的深化研究需要向以下三个方向进行努力。

5.1 可持续性科学是跨学科的整合性范式

过去许多年,许多学科在各自为阵地研究可持续发展。但是可持续性科学不同于可持续发展的分学科研究,而是要形成有关可持续发展的元理论和元方法。研究一个共同的问题特别是可持续发展这样的全球发展问题,按照有没有共享的范式可以区分三种情况:多学科(Multidiscipline)是各自分头工作,用自己学科的概念和范式讨论共同的问题;交叉学科(Inter-discipline)是携起手来讨论共同的问题,但是没有共享的范式;跨学科(Trans-discipline)是合作研究共同的问题,同时有共享的元理论和元方法。研究可持续发展,可持续性科学超越多学科和交叉学科的地方,在于要发展一种共享的本体论、价值观和方法论,形成元概念意义上的分析框架和分析方法或整合性范式,各个学科在这之下去研究可持续发展的具体问题[31,39]。例如,在经济学领域,多年来可持续性科学与新古典经济学被认为是对立的两派,有人已经指出其实这是跨学科的整合性范式与具体学科之间的差别[31]。

5.2 可持续性科学融合规范与实证两种学术取向

长期以来,学术研究存在着实证研究和规范研究的区别和对立。在可持续发展研究领域,与基于新古典经济学的弱可持续性观点强调事实判断,排除道德判断不同,强可持续性概念的可持续性科学包容两种取向,强调要把伦理和价值融入可持续发展的研究之中,学术研究既要解决为什么的问题,还要解决为了谁的问题。这是为什么在前述三个层次发展模型中要有人类福祉这个目标层次的重要理由。有了人这个发展的终极目标,经济增长就是手段,就是为人服务的;有了人,物质需要只是人类需求的基本方面,还要考虑社会交往和生态服务需求;有了人,发展机制只有市场和政府是不够的,需要人的合作参与来推动。这方面学者转型的一个典型事例是美国经济学家萨克斯。萨克斯是在哈佛受过新古典经济学训练的经济学家,最近20多年转身成为可持续发展战略的倡导者[40],认同经济社会发展有地球行星边界约束。2022年他写文章纪念《增长的极限》一书出版50周年,谈了自己从事经济学研究50年的感悟:“就我而言,我也在努力帮助经济学再生,使之成为一门新的、更全面的可持续发展的学术学科。就像商业需要更加全面、并与可持续发展目标保持一致一样,经济学作为一门知识学科,需要认识到市场经济必须嵌入道德框架中,政治必须以共同利益为目标。科学作为学科,必须共同努力,联合自然科学、政策科学、人文科学和艺术的力量”[41]。

5.3 可持续性科学是理论与实务互动的巴斯德型研究

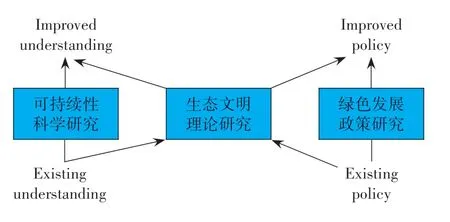

从理论与实务的关系进行判断,可持续性科学不是从理论到理论的波尔型研究,不是从实务到实务或者从政策到政策的爱迪生型研究,而是理论与实务双向互动的巴斯德型研究[30,42-43]。用巴斯德型研究模式,把中国绿色发展的实践和政策、生态文明的理论研究、可持续性科学的基础研究整合起来,中国学者可以建立“一个杠杆点、两个扇面、四个方向”的研究思路(图2)。一个杠杆点是生态文明的理论研究,可以对内指导中国绿色发展的政策和实践,对外深化发展可持续性科学的理论思考。在对内的扇面,要从两个方向用生态文明的理论研究服务于中国生态文明和绿色发展的实践,一是从理论到实务和政策,为中国生态文明的政策和实践提供智力支撑;二是从实务和政策到理论,用中国生态文明和绿色发展的实践发展中国的生态文明理论。在对外的方面,要从两个方向与国际上的可持续性科学研究进行对话,一是用国际可持续性科学研究的前沿成果解读中国生态文明的理论[19],二是用生态文明的理论研究和拓展可持续性科学,为后者贡献中国智慧和中国思路。

图2 生态文明与可持续性科学的巴斯德型研究资料来源:根据文献[2]修改。

6 结论与讨论

一,如果说1992—2012年间的可持续性科学研究充满意见分歧、缺乏范式整合,是可持续性科学1.0,那么2012年以来的研究发展已经有了思想更新和版本升级的必要性和可能性,目标是建设以强可持续性为中心原理的可持续性科学2.0。中国生态文明的本质是在地球行星边界内追求经济社会繁荣,学理基础是强可持续性的概念与方法。2032年是可持续发展战略提出40周年,联合国将再次举行全球首脑会议讨论全球可持续发展的未来方向,中国生态文明的理论与实践可以在可持续性科学的理论更新中发挥重要的引领性作用。

二,对可持续发展五个重大基础问题的讨论,可以用强可持续性作为思想红线组织起来,形成可持续性科学理论具有内在逻辑和层次关系的五个关键命题(表2)。第一层次是论题5,从元理论和元方法角度强调可持续性科学是具有跨学科意义的巴斯德型研究;第二层次是论题4,指出可持续性科学要建立目标-资本-治理三层次依次递进的发展框架;第三层次是论题1—论题3,围绕环境与发展的关系讨论了可持续发展理论研究中的三个核心话题。

表2 可持续性科学深化研究需要用强可持续性替代弱可持续性

三,可持续性科学是跨学科研究具有整合意义的科学范式,可以给各个学科的研究提供共享的本体论、价值观和方法论,各个学科在这之下用各自的概念和方法去研究可持续发展的具体问题。可持续性科学是理论与实务双向互动的巴斯德型研究。基于巴斯德型的研究模式,把中国绿色发展的实践和政策、生态文明的理论研究、可持续性科学的基础研究整合起来,中国学者需要有“一个杠杆点、两个方面、四个方向”的研究思路。

四,可持续性科学的三层次发展模型有利于系统性地解决发展理论和实践中的三个门槛问题,即:发展目标要从没有极限的物理增长转向地球物理极限内的经济社会繁荣,用以解决福利门槛问题;发展资本要从生态系统、社会系统、经济系统的并列转向生态系统包含社会系统再包含经济系统,用以解决生态门槛问题;发展治理要从政府、企业、社会组织的各自作用转向政府与政府、政府与企业、政府与社会的合作治理,用以解决治理门槛问题。

五,加强中国生态文明与世界上可持续性科学研究的对话,有利于将地球行星边界内经济社会繁荣的发展理念从愿景走向实践。例如,有关生态保护红线、永久农田红线、城市增长边界等做法,对解决生物多样性、全球粮食安全、城市增长管理等全球性问题具有重要意义;有关生态规模控制下的资源效率变革等概念,对于实现经济社会发展与资源环境消耗的绝对脱钩,对于可持续发展需要技术创新和社会创新双管齐下具有重要意义;有关可持续发展转型的两种模式,对于区分发展中国家和发达国家的可持续发展具有重要意义。