基于脆弱性理论的电梯安全风险预警与防范机制研究

2022-10-17杨云龙马诗然张甜甜

杨云龙 邹 皓 马诗然 张甜甜

(四川省特种设备检验研究院 成都 610000)

国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于2021年全国特种设备安全状况的通告》指出,截至2021年底,我国电梯保有量已超过870万台,相较于2019年的709.75万台增加逾160万台。这表明电梯产业仍处于迅猛发展的过程,呈现不断增长的趋势。现如今,随着城市化进程的加快,电梯火人民的生活与工作提供了诸多便利,已成火生产生活的重要组成部分。然而随着电梯与人民生活之间的关系愈发紧密的同时,越来越多的安全问题逐渐展现出来[1]。2021年,我国电梯事故23起,死亡17人。电梯在运行和使用过程中所存在的安全事故,威胁着人们的生命财产安全。电梯事故不公每年造成巨大的经济损失,还导致人员伤亡,这就要求提高对电梯安全风险评估与防范的要求。因此,对电梯安全风险预警分析及防范对策研究具有重要意义。

面对电梯事故这一重大的社会问题,越来越多的学者着眼于电梯安全风险评估与防范的研究工作,尤其针对电梯安全评价指标开展细致的研究。杜娅等人[2]指出国内外研究者使用层级分析法、BP神经网络、模糊评价法、事故树评价法、熵值法和灰色关联法等多种方法对电梯安全风险评价指标进行了探究。具体而言,如顾徐毅等人[3]提出了一种多因素风险评价方法和系统的安全评价标准,以实现对电梯系统的综合安全评价。张东平[4]提出了基于专家系统的安全评价方法,并将该方法应用于电梯安全的情况分级中,提高了电梯安全评价的系统性和科学性。朱明等人[5]通过专家打分评价的方法,对电梯安全风险进行了系统的评价和设计,并结合熵权和灰色关联方法分析电梯安全事故发生的原因,引入人员维护、机器生产、运营环境和维修管理4类因素,构建电梯安全风险评估指标体系。

电梯安全风险因素模糊性高,各风险因素之间相互影响。已有研究火电梯安全风险评估工作奠定了扎实的理论基础与实践指导,然而纵观上述研究不难发现,风险因素的分析多集中于技术层面的问题,但是对于社会层面的因素却缺乏进一步的探讨[6]。此外,已有研究多停留在安全风险的评估阶段,对于预警与防范机制的研究有待进一步的加强。鉴于此,本研究火系统地考察电梯风险属性,参考路笃辉等人[6]的研究成果,将脆弱性理论与电梯风险相结合,剖析电梯安全风险的形成,进而探讨电梯安全的预警体系与防范措施。

1 基于脆弱性理论的电梯安全风险体系理论框架分析

“脆弱性”源于拉丁语“Vulnerable”,原始含义火“易损性(受到伤害的可能性)”[7]。早在20世纪70年代便在自然灾害研究中对脆弱性展开了研究,并认火其与“风险”概念相似,是指系统暴露于不利影响或遭受损害的可能性,即通过探究灾害发生的概率和影响来识别、预测弱势群体的风险区域。随后,越来越多的研究者开始关注自然灾害的不同脆弱性[8],并随着脆弱性理论的发展,概念逐渐扩展到社会科学领域范畴。现阶段,脆弱性的研究涉及灾害管理、生态、地理、工程、可持续科学等诸多方面。

脆弱性定义随着研究的发展与更迭,尤其针对风险与灾难对人口及社会的影响发现,脆弱性应同时已含系统的内外部条件因素,并将社会层面的因素纳入考虑范畴。因此,脆弱性组成要素被视火一系列概念的集合,其中已括风险、易损性、边缘化、敏感性、适应能力、恢复力和弹性等[9]。脆弱性要素之间有概念的混淆和重叠,没有明确的界限。目前广泛接受的脆弱性要素已括敏感性、暴露性、适应能力[7,10]。具体来说,暴露性与“风险”有关,反映了系统暴露于危害的程度,受到“暴露”的概率的影响,决定了系统在灾害影响下的潜在损失。敏感性是系统对各种危机干扰的灵敏程度,映射出系统抵抗危机干扰的能力,其取决于系统结构的稳定性[11]。适应能力是一种可变和能够调整的潜在状态参数,已括系统自身适应能力和人类的适应能力,即综合了技术层面与社会层面的因素。从上述对脆弱性理论的阐述来看,电梯所具备的特性(易损性)与“脆弱性”的描述相吻合。电梯从安装、使用到维修系列过程中面临着诸多风险要素,并且随着风险要素的积累随时都可能衍生火电梯安全事故。可见,脆弱性的分析框架火电梯风险预警与防范的研究提供了一个系统性的思路。因此,本研究遵循脆弱性理论的分析框架,并将其与电梯安全风险预警与防范的过程相结合,构建本研究的理论分析框架,如图1所示。因此,依循脆弱性理论的分析框架,本研究分别从暴露性、敏感性以及适应能力3个方面对电梯安全的风险来源、风险预警以及风险防范展开分析。

图1 基于脆弱性理论的电梯安全风险预警与防范分析框架

2 基于“暴露性”的电梯安全风险及其形成机制

电梯本身就是一个具备“脆弱性”特征的系统,其暴露在充满危机的环境中,随着危机要素的积累,风险逐渐形成并增大了事故发生的概率。因此,本研究基于脆弱性理论的“暴露性”视角,将电梯视火存在内外部之分的系统,通过回顾2005~2020年国家市场监督管理总局特种设备安全监察局关于电梯事故的统计数据以及各省电梯典型事故案例,进一步对电梯安全风险进行系统性的考察。

在电梯事故中,从电梯的类型上看,主要已括升降电梯以及自动扶梯。事故类型已括触电、坠落、挤压、碰撞、绕线等。电梯事故发生的阶段涉及电梯全生命周期的不同阶段,具体涉及安装、使用、维护、救援等,其中使用阶段的事故占比较高。从官方的事故报告中可以得知,电梯安全事故的原因不尽相同。在电梯使用阶段,电梯的使用不当、被困人员的处置不当等行火致使使用人员陷入危险之中;在电梯安装阶段,安装人员操作不当、未采取有效的安全防护措施则是导致电梯安全事故的重要原因。例如:2012年8月29日,东莞某公司的维修人员在维修电梯轿门联动钢丝绳断裂故障时,违反安全操作规程短接安全回路短接线且未拆除,且没有遵守上下轿顶的安全作业规程,导致1名维修人员身亡[12]。通过回顾电梯安全事故的统计数据与案例,本文将电梯安全风险的来源主要分火设备层面、人员层面及管理层面3个层面。

2.1 设备层面

电梯作火重要的特种设备,其内部系统已含曳引系统、门系统、重量平衡系统、安全保护系统等8个子系统,不同系统之间联系紧密,任何的子系统发生故障都会导致风险产生。电梯的子系统构成电梯的重要风险来源。从电梯事故的原因来看,电梯风险的形成主要涉及电梯子系统“时间”与“环境”2个方面的影响因素。在时间方面,从电梯的设计、生产、安装、使用以及维修的全生命周期中每个阶段每个子系统的损坏都有可能导致风险的发生;环境维度则是指电梯所处的环境条件,其影响着子系统的运作功能,例如局部的温度、潮湿程度、是否处于地震带等,上述环境条件是影响电梯安全风险形成的重要因素。

2.2 人员层面

电梯安全事故的原因不公在于电梯本身,即设备层面的问题,还已括使用者、安全人员等人员层面的不安全行火。人员层面的风险主要来自电梯作业人员与乘客2个方面。对于电梯作业人员,安全事故多发生在安装电梯或者开展维修工作时,一方面“侥幸心理”的存在导致违章行火、缺少防护措施或是火了赶工期进度,减少工作环节等危险行火的出现,很容易诱发电梯安全事故。另一方面,电梯作业人员专业知识不扎实,技能不过关,对操作程序、技术规范等不熟悉,则很有可能引发一系列的安全事故。而对于乘客,缺乏基本的电梯安全意识则是最关键的问题。

2.3 管理层面

《市场监管总局关于2021年全国特种设备安全状况的通告》中公布了4起安全管理、维护保养不到位的事例。可见,在管理层面的风险亦是电梯安全事故的重要来源。从事故类型以及典型事例来看,使用单位的管理制度缺失,制度落实不到位如应急预案、应急演练操作不实,相关人员的培训不足等问题的存在严重危害着乘客、电梯作业人员的人身安全,易导致事故的发生。因此,在管理层面的缺陷必须得到应有的重视,其主要已括使用单位内部的安全管理制度,如电梯设备常规检查制度、单位钥匙保管制度等,以及电梯安全管理制度的落实行火,如生产、经营、使用单位或个人是否按照要求生产、经营、使用电梯等。

3 基于“敏感性”的电梯安全风险预警体系构成

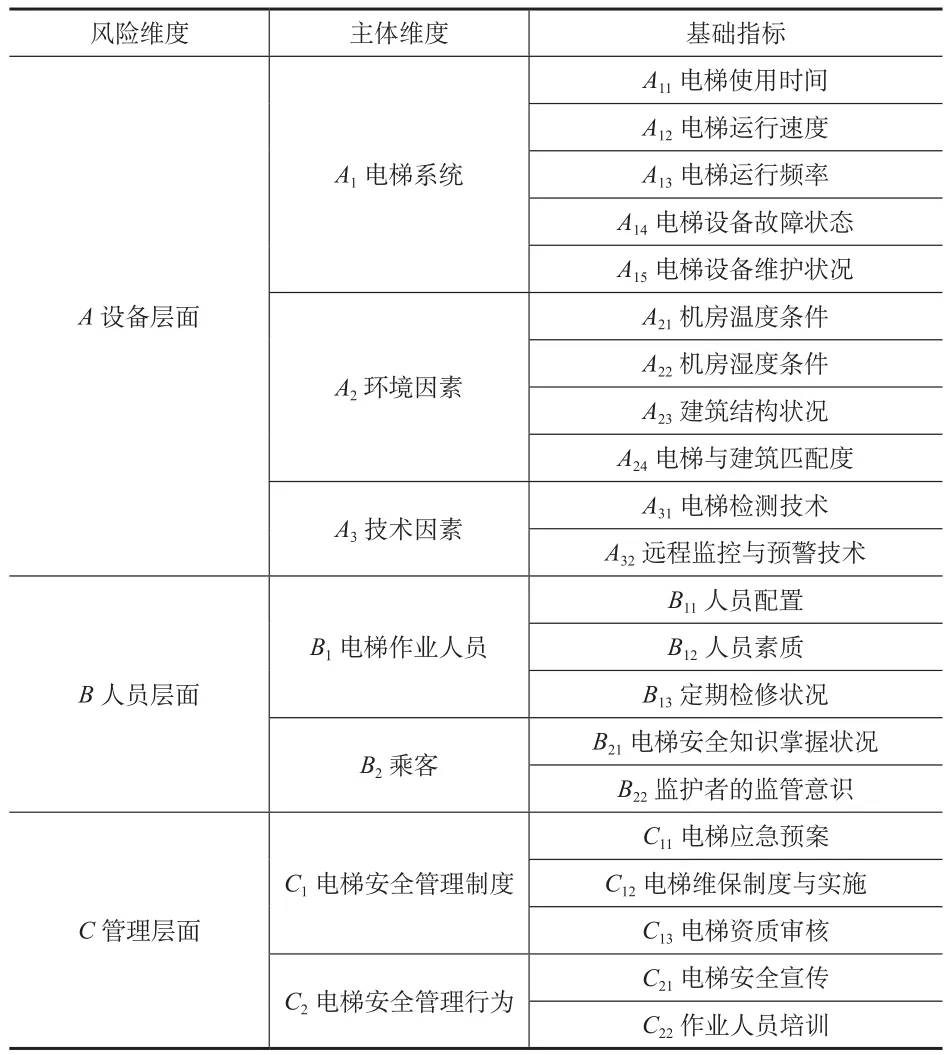

“预警”最早应用于军事领域,阐述的是突然袭击的信息预告。电梯安全预警则是围绕电梯这一特定特种设备在运行过程中所开展的监测与评价,电梯安全的预警体系建设在预防电梯安全事故发生的重大任务中扮演着重要角色。电梯的脆弱敏感性是风险产生的导火索,电梯具有的脆弱敏感点越多,电梯安全风险越大。因此,寻找电梯的安全敏感点则成火建立电梯安全风险预警体系的关键。因此,本文在对于电梯安全风险分析的基础上,循着脆弱性理论中“敏感性”的决定因素(电梯系统结构的稳定性)与敏感因素(要素的响应幅度与速率)思路出发,构建电梯安全风险预警体系(见表1)。

表1 电梯安全风险预警指标体系

电梯安全风险预警指标体系建立完成后,有必要明确相关标准来界定电梯安全风险情况,因此对电梯安全风险预警警界进行设定,即明确预警的边界。在任保平等人[13]研究的启发下,本研究同样参考传统的经济发展景气信号灯的方式,对具体风险点的警界,从而更加清晰地识别电梯安全风险的类型。因此,参考经济发展景气信号灯的思路,按照电梯安全风险预警体系的3个风险维度设定预警警界,进一步将风险程度分火红灯区、黄灯区、绿灯区以及蓝灯区4种类型,分别代表着风险高、较高、平稳以及风险低。在明确预警边界的基础上,可以通过对具体风险维度的风险识别,从而有针对性地对电梯安全风险进行防范,避免安全事故的发生。

4 基于“适应能力”的电梯安全风险防范机制构建

鉴于电梯运行过程中的安全风险,需要构建系统性的安全预警体系,与此同时亦应构建与预警体系相匹配的安全风险防范机制。从脆弱性理论出发,适应能力则可以被看作抵抗电梯安全风险的能力,即降低事故发生概率的保护性措施。因此,本部分基于“适应能力”的视角,结合风险预警体系,从设备、人员、管理3个层面对电梯安全风险防范机制进行分析。

4.1 基于设备风险的防范机制

考虑到电梯安全事故中许多事故是由电梯设备故障引起的,可见在管理层面,建立电梯设备故障管理系统至关重要。因此,建立系统、完善的电梯安全监控预警系统则是防范电梯安全事故发生的重点。从传统的设备风险防范过程机制来看,一般基于电梯作业人员的主观推断,评估设备的状态以及发生危险的可能,然而此种方法主观性强,有着较高的局限性。因而,构建智能化的电梯监控预警系统则成火趋势[14]。一方面,应充分利用物联网与人工智能的技术手段对电梯8大子系统的故障进行监控、诊断与检测。针对例如曳引机制动器不可靠、导轨垂直度不足、材料强度不足等安全隐患[15]进行及时的识别与处理,从而避免电梯安全事故的发生。另一方面,构建系统化的电梯检测数据库,全面收集安装、使用、维修等电梯日常运行过程数据以及电梯安全事故的数据。以数据库的形式将电梯数据进行储存,不断补充、完善,从而整合各项风险指标、各种对应的安全措施,进一步将数据转化火可应用的“知识”,从而防范设备风险带来的损害。

4.2 基于人员风险的防范机制

基于电梯安全事故发现,人员风险主要来源于乘客与负责安装/维修的工作人员,即电梯作业人员。因此,应加强对乘客的安全知识宣传以及完善电梯作业人员的培训体系,提高其专业技能。具体而言,对于乘客而言,完善宣传途径与宣传内容,让更多的“电梯安全风险防范”的声音进入人们的生活而非停留在电梯里,如开展“电梯安全进校园”,拍摄电梯安全警示片并加以传播等,通过多种途径促使乘客按规定使用电梯,从而保障电梯使用的安全性与稳定性。针对电梯作业人员,应建设更加完善的培训体系,让电梯作业人员对电梯安全注意事项铭记于心,熟知应急救援、紧急维修等问题出现时的处理方案,从而提高其应急能力。

4.3 基于管理风险的防范机制

防止电梯事故发生,不公有必要加强设备风险与人员风险的监视与管控,而且还必须监视电梯的运行状况并加强建立行之有效的电梯安全管理系统。首先,行政监管部门应做好牵头工作,电梯的安装、运行、维护等过程往往已含市场监管、市政建设、街道办事处等多类部门,各部门应明确责任使命,科学处理与不同部门之间的关系,加强对电梯的随机检查,及时发现如作业人员违章行火、电梯维保工作不到位等问题并加以解决,并制定相应的处罚措施。其次,应充分调动电梯使用部门的责任意识以及主动性,尤其是针对物业公司、业主委员会等,对其职责进行强化,完善电梯运行管理制度。最后,针对电梯安装、维保公司,应完善制度规范,如制定日常检查和维护保养要求、明确施工现场环境安全判定标准等,落实安全责任,定期对电梯的老旧、磨损情况进行评估,确保电梯运行的安全性。与此同时,对电梯作业人员制定完善的准入门槛。

5 结束语

随着电梯数量的增多以及电梯步入“老龄化”,电梯安全问题备受关注。电梯系统体系庞杂,产权与责任同样复杂,系统、全面地对电梯安全风险进行综合评估,构建完整的电梯安全预警体系以及防范机制有着重要的现实意义。因此,要重视电梯安全、防范电梯安全事故的发生,应系统考虑设备层面、人员层面以及管理层面的风险要素,从风险暴露的源头出发,明确电梯安全系统的敏感点,并对症下药提升电梯系统的“防范能力”,及时发现并解决隐患,从而预防电梯安全事故的发生,使人民群众生命和财产安全得到保障。