《聊斋志异》与明清山东运河区域社会

2022-10-17宗世昊

宗世昊

(聊城大学 历史文化与旅游学院,山东 聊城 252000)

京杭大运河作为明清之时重要的交通水道,贯通南北,终明清之时“岁漕数百万,皆取道于此”,号称“天下大命,实系于此”。明清作为中国古代通俗小说最为发达的时期,许多作品往往对京杭大运河有所涉及。梁启超论及小说史料价值时强调“中古及近代之小说,在作者本明告人以所纪之非事实,然善为史者,偏能于非事实中觅出事实”。《聊斋志异》作为清人蒲松龄所创作的短篇小说集,其不仅在文学性上具有极高的造诣,而且书中有极多的篇幅来描绘当时社会风土人情、市民生活百态,反映了明清社会的人情世故,具有极高的史料价值。蒲松龄作为山东淄川人士,其笔下对山东的运河沿线地区,如德州、东昌、临清、济宁等地多有着笔。从这些蒲松龄所着墨之处,史家也可寻到明清之时运河沿线的社会百态。

一、《聊斋志异》中的山东运河沿线城市

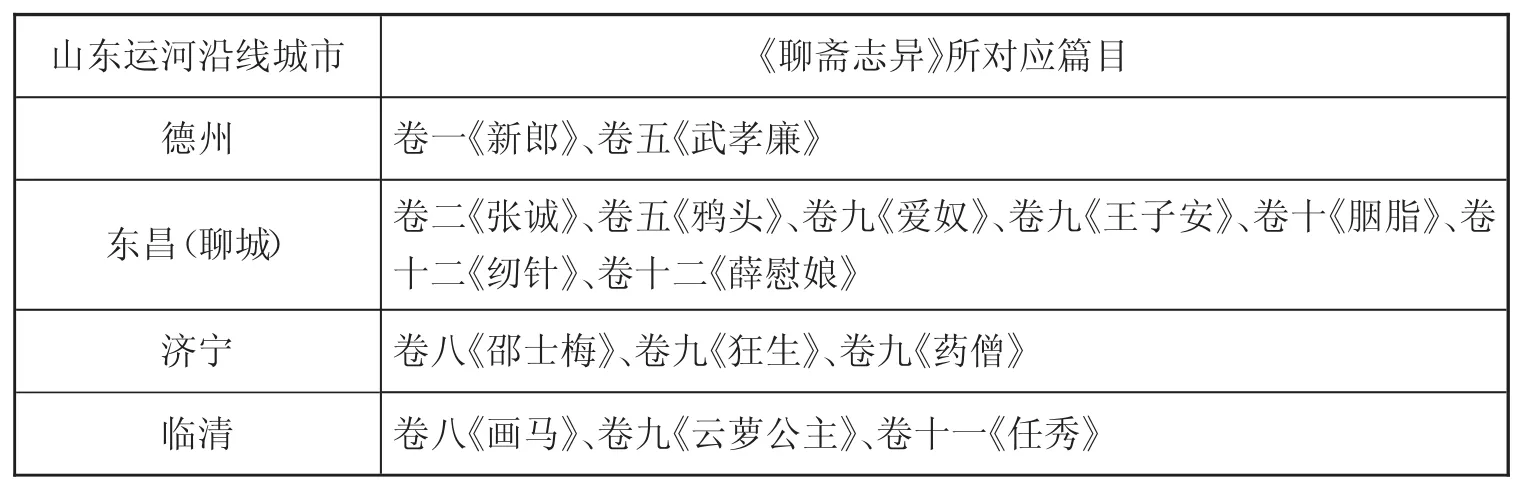

山东运河沿线城市在《聊斋志异》中出现的次数共计有十五次之多,具体出现的篇目见于下表统计。由于《聊斋志异》中的素材来源、故事情节、写作安排等诸多因素的影响,蒲松龄笔下对山东运河沿线城市的着墨程度也有所不同,其在《聊斋志异》中主要是以下几种形式出现:

其次,是主要作为篇目故事的发生地出现。如《任秀》中任秀与其表叔外出经商,“至临清,泊舟关外”;《武孝廉》中武孝廉石某因仕宦原因,“将求铨叙,至德州”;《爱奴》中的爱奴作为奴婢,“向从夫人往东昌”;《新郎》是以江南梅耦长的同乡孙公讲述在德州做官时判处的奇案为开篇;《云萝公主》的附文中的章丘李善迁失踪后,家人寻觅其人“后得之临清勾栏中”。这些故事中的人物或因仕宦路过停留运河沿线地区(《武孝廉》《新郎》),或因经商路过逗留(《任秀》),或者直接因运河城市奢靡生活的舒适惬意,留在了运河城市(《云萝公主》)。《聊斋志异》中描写的这些人物或路过或停留,侧面地表明了运河在明清之时优越的交通地位,如济宁、聊城、德州等地的沿岸城市皆是各行各业人士往来运河时的必经之所。蒲氏如此着笔也为小说中后续故事的缘起与发展塑造了背景和环境,并推动了情节的进一步发展。

此外,还有一种则是山东运河沿线地区本地人所发生的故事。如《胭脂》中“东昌卞氏,业牛医者,有女小字胭脂,才姿惠丽”,其后一系列的事件基本上都发生在东昌府区域之内;《狂生》则直接以“刘学师言济宁有狂生某,善饮”为始,之后情节也是围绕济宁府所展开;《画马》中的“临清崔生,家窭贫”,之后所经历的“画马”传奇情节也是在临清当地发生;《纫针》中主人公虞小思、其妻夏氏、养女纫针皆是东昌府人,之后围绕夏氏路遇素不相识的纫针母女后所发生的一系列事件也都是在东昌府;《药僧》则是“济宁某”讲述的曾在当地“野寺外,见一游僧”之事;《王子安》则讲述了王子安这一东昌名士,困于科举而被狐精所调笑。这些故事基本上都是运河沿岸城市所发生的事,或亲身经历,或耳闻目睹。这种“实地时人”故事模式更能够增强故事人物与现实的互动性,对故事环境的整体塑造具有不可或缺的重要作用,同时,此类“实地时人”故事的传播也显示了以东昌、济宁等为代表的山东运河沿岸城市在明清之时的知名度。

《聊斋志异》中提及的明清山东运河沿线城市

二、《聊斋志异》中反映出的山东运河区域社会风气

明清时期,京杭大运河贯通南北,不仅促进了山东沿线城市的崛起,更使得沿岸商业贸易变得繁盛。就临清一地而言,明万历年间的利玛窦在《中国札记》中形容临清,“很少有别的城市在商业上超过它(临清)”。地方志也如此记载当时商船云集的盛景:“当其盛时,北至塔湾,南至头闸,绵亘数十里,市肆栉比,有肩摩毂击之势。”《聊斋志异》中就有相当篇幅反映了当时山东运河沿岸商业活动的兴盛。如《任秀》中,任秀与其表叔张某前往京都做生意,乘船经运河,途中路过临清,其“泊舟关外”,当时的临清码头“盐航舣集,帆樯如林”,到了夜半仍然“闻水声人声,聒耳不寐”。可见,当时以临清为代表的山东运河城市云集了大量的商贾,商业在此地域内相对长时段的繁荣为运河沿岸带来了一股重商逐末的风气。

市井文化也逐渐在运河沿岸地区得到发展,其中以博彩业与娱乐服务业最为突出。在当时,有相当数量的上层权贵、名商大贾纷纷来到临清、济宁等运河沿岸城市享受取乐,声色犬马。关于运河沿岸的市井娱乐,可在《任秀》《云萝公主》两篇故事中窥见一二。任秀与其表叔张某在临清夜泊,半夜之时“忽闻邻舟骰声清越”,任秀也前去邻舟赌博,赌局上的赌资数额巨大,“十余贯作孤注”“亦倾囊出百金质主人”,甚至赌到“一舟之钱尽空”的程度,可见当时运河码头上博彩业之发达。值得注意的是,《任秀》中描写到了当时邻船上“舟主利其盆头”这一细节,所谓“盆头”,是赌局上赢者所抽部分利润,以交给赌局主人。可见,当时运河码头上的舟主人会组织博彩赌局并抽取盈利,这种利益驱使也是码头博彩业之所以能够组织起来并发展迅速的动力之一。

《云萝公主》附文部分中的李善迁为人“少倜傥不泥”,整天沉溺在丝竹词曲之间。在娶妻后,不能忍受家人的管教约束,遂离家而去,后来家人在临清勾栏中寻得其人。蒲松龄在书中是如此描述李善迁当时所入的临清勾栏,“其(李善迁)南向坐,少姬十数左右侍,盖皆学音艺而拜门墙者也”。当时,临清的娱乐服务场所,如勾栏、瓦舍等数量相当可观,并且拥有一大批从业人员,同为明清小说的《金瓶梅词话》形容临清是“有三十二条花柳巷,七十二座管弦楼”。李善迁所入之临清勾栏,其中为其服务的“少姬”十数人,多为精通音律之人,所谓“学音艺而拜门墙者”。这并非完全是小说家言的凭空想象,而是当时以临清为代表的运河沿岸勾栏等娱乐场所的真实写照。

经济的繁荣随之而来的是教育文化事业的发展。齐鲁之地深受儒家思想影响,所谓“近邹鲁之乡,沾孔孟之化”,加之运河所带来的经济效益,使得山东运河沿岸居民的生活水平得到了一定的提升,何炳棣在《明清社会史论》一书中指出,当时“财富是社会地位的决定因素之一……财富真实的力量随时间的前进而稳定成长”,特别是在便于获得高等功名与官位方面,于是明清时期山东运河沿岸地区的部分人家就转向读书、科举之业。王云曾对山东运河地区的举人、状元数量进行过统计,根据其统计数据,山东运河沿岸城镇举人人数最高峰时曾占全省举人的70%。明清两代的状元“山东运河区域有11人,占(全省)总数的42.3%”,并且考取功名人员数量是与运河的兴衰成正比。由此可知,当时山东运河沿岸地区追求科举功名的浓厚风气。

明清时期,山东运河沿岸地区对科举功名的热衷在《聊斋志异》中也有所体现,《聊斋志异》中本来就有诸多以读书人作为主人公的故事,其中有一部分就发生于运河沿岸。《王子安》一文中的东昌府王子安常年“困于科场”,沦落到了“为狐奚落”的地步。明清科举考试录取人数较之前代虽有明显增加,但整体考试难度仍旧较高,像王子安这样数十年热衷科举,皓首穷经的读书人不在少数。此外,运河沿岸地区世代家族以读书为业者大有人在,《胭脂》中的秀才鄂秋隼为“故孝廉之子”,即举人之子;《纫针》一文出场人物中不仅有阿卯与其父傅举人,还有“邑名士”冯氏,其“子慧而能文”。可见,在山东运河沿岸地区父子代际以科举功名为业的现象也较为常见。

运河沿岸因交通区位优势所带来的政治、经济地位逐渐兴盛,随之带来的是居民生活水平的改善,生产经营方式的转变以及当地社会风气的改变,这些变化在以《聊斋志异》为代表的明清小说中得到呈现。同时,反映山东运河沿岸社会风气的诸多奇事轶闻通过人们口耳相传,为蒲松龄《聊斋志异》的创作提供了大量的故事素材。

三、《聊斋志异》中反映出的山东运河沿岸社会人际关系

山东运河沿岸地区社会风气的改变,一定程度上促进了人际关系中新因素的产生。山东运河沿岸城市经济繁盛,社会风气呈现出开放、重利、重享乐等特征,使得人与人之间的社会关系也在悄然发生变化。这种变化影响到了部分明清通俗小说的创作,并在小说中得到呈现。明清小说的创作者们在写作上极其重视对故事中人物关系的描写,有时人物关系的草蛇灰线往往成为推动故事情节的关键。《聊斋志异》对人物社会关系的刻画在同一时期的诸多小说中为佼佼者,在蒲松龄笔下有关山东运河区域的十五篇故事中,也透露出这一区域人际关系的描写,这些细节描写有利于后人从侧面了解明清时期山东运河沿岸地区的社会人际关系。

首先,是对山东运河沿岸家庭关系的反映。在中国古代宣扬孝悌的文化传统之下,古人格外重视包括父子、兄弟、祖父母等的家庭关系,但随着山东运河沿岸重商逐利社会风气的抬头,冲击着原本依赖血脉联系的家庭关系。《聊斋志异》中涉及到了经济因素对当时家庭人际关系的影响,如《纫针》中东昌府的范氏因夫家经商失败导致生活困顿,前往娘家寻求“田产尚多”的亲兄弟帮助,但“两弟任其涕泪,并无一词肯为设处”。同样是在《纫针》中,王心斋得到大贾黄某的资本资助,便欲将女儿嫁给为富不仁的黄某之子。足见当时运河沿岸社会中,金钱、田地等财产撕去了家族血亲间的温情,使得亲属之间考虑得失往往从经济利益等角度出发,忽视了血缘亲情。

明清时期,山东运河沿岸社会的家庭人际关系也包括收养、过继等。明清时期因战乱、饥荒以及经济等问题过继到他人名下,成为养子养女的情况在当时社会中并不少见。《聊斋志异》对这种家庭关系也有所着墨,如在《纫针》中,女主人公纫针为报答虞小思及其妻夏氏,便对虞小思“呼以父”,对夏氏“愿以母事”,就此之间形成了事实上的过继关系。养父母拥有过继子女婚姻大事的决定权,纫针的生父王心斋也直言“女在君家,婚姻惟君所命”。过继子女在养父母家承担着较重的子女义务,纫针在虞家“勤劳臻至”“昼夜给役”,甚至在养父去世后供养其名义上的兄弟读书。

其次,是《聊斋志异》中对山东运河沿岸婚姻关系的反映。中国自古对婚姻关系格外重视,认为婚姻是“合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也”。《聊斋志异》中描写了大量爱情故事,这些爱情故事必然会涉及到婚姻问题,甚至与之带来的姻亲关系。《聊斋志异》中的《新郎》一篇虽带有强烈的迷信色彩,但对漕运重镇——德州一地的婚姻状况有所着笔,当时婚礼规模较大,“戚里毕贺”,在接入新人后,新郎更是“饮至更余”,可见当时人们对婚姻大事的重视。此篇更为令人注意的是,在新郎失踪后,女家“欲别醮女”,男家父母则认为“纵其奄丧,周岁而嫁,当亦未晚”,并且双方讼至公堂。《胭脂》中的东昌卞氏更是“世族鄙其寒贱,不屑缔盟”。可见,在当时运河沿岸城市乃至整个明清社会,婚姻之事不仅关系到男女二人,更影响到双方的亲族。

明清山东运河沿岸社会仍然保持着传统的男尊女卑价值观,如《王子安》一篇中,王子安的妻子抱怨自己“昼为汝炊,夜为汝温足耳”。但是在某些问题上,女性一方往往有着较强的话语权。如《胭脂》中的女主角胭脂在面对心上人时,不顾自己与秀才鄂秋隼门户的差距,多次主动追求鄂秋隼,并且说出“妾所以念君者,为百年,不为一夕”之言,可见当时山东运河沿岸的女性在面对终身大事时,有着清晰的判断与认识。又如在《鸦头》一篇中,东昌府的王文在娶鸦头为妻后,面对家徒四壁的窘境无能为力,反倒是妻子鸦头出谋划策,“今市货皆可居,三数口,淡薄亦可自给。可鬻驴子作资本”。可知在运河沿岸的婚姻关系中,女性在家庭生产经营等重要问题的决策上往往有着较为重要的话语权。

明清两代,常年在外的人士都格外重视同乡关系,特别是商人群体。以山东运河沿岸为例,徽商、晋商都在这一区域建立会馆,如东昌府的山陕会馆,济宁的山西会馆等,外地商人建立这些会馆的主要目的就是为了联络乡谊,明清山东运河区域的居民也格外重视社会关系网络中的同乡关系。《鸦头》中的主人公王文,在异乡遇见同乡赵东楼,赵东楼不但“执手甚欢,便邀临存”,还赠金以成全王文婚事,后来王文在京城偶遇落魄的赵东楼时,“以金帛赠赵而去”。可见,山东运河沿岸社会的人们在外时常依仗同乡互助以渡过难关。《聊斋志异》中同乡关系也往往成为推动故事情节的关键,《张诚》中的张别驾正是因为与张讷攀论同乡时发现二人为异母兄弟,最终兄弟相认,夫妻相聚。

虽然山东运河沿岸地区的人际关系出现了许多新现象,但传统的尊卑有序的社会关系并没有得到根本的改变。如《狂生》中,济宁狂生因为善于饮酒,经常被当地官员“招与饮而悦之,时共谈宴”。看似关系亲密,但当狂生语言冲突而冒犯了这位刺史时,刺史毫不留情地驱逐他,狂生这才如梦初醒,感叹“今而后畏令尹矣!”从济宁狂生的经历中不难看出,山东运河沿岸社会中的新风气、新因素是难以撼动植根于经济实力、政治权力的尊卑有序传统格局的。

《聊斋志异》中所反映的山东运河沿岸区域中的社会人际关系,是建立在传统基础之上的,随着社会风气和经济发展等多种因素的影响,又出现了新现象。这些新现象的产生往往是建立在各种利益之上的,换言之,山东运河沿岸的社会人际关系便是在利益基础之上逐渐交结成网的。

结语

蒲松龄在《聊斋志异》中的附论部分自称曰“异史氏”,乃是以特殊的史家自居,故其书有较高的史料价值是毋庸置疑的。《聊斋志异》通过对运河沿岸区域社会的描写来塑造人物、推动情节、营造故事氛围,间接地对山东运河沿岸地区的社会风气、城市生活、人际关系有所涉及,对历史学者了解、研究明清运河区域社会定会有所裨益。长期以来,很多学者非常重视利用诗歌、戏曲、小说等文学性较强的文献进行历史学研究,特别是社会史研究。像官修正史中未曾或较少提及的民间生活、社会风气等历史细节,《聊斋志异》此类通俗小说中关于民间人情世故、生活百态等描写可以补正史之阙、官史之漏。总而言之,当今历史学者关注以《聊斋志异》为代表的明清小说,他们的关注点并非集中于其文学性与故事性,而是在叙事夹缝中爬梳、寻找通俗小说蕴含着的史料价值。