中国东北地区奶牛场规模及饲养方式调查

2022-10-16李晨阳顾宪红陈晓阳孙福昱

李晨阳,顾宪红,陈晓阳,孙福昱

(中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,动物营养学国家重点实验室,北京 100193)

近年来,我国奶牛养殖业正朝着机械化、规模化、智能化、信息化的方向发展[1],目前我国已成为世界第三大牛奶生产国[2]。根据2022年中国奶业质量报告,2021年,我国百头以上规模化养殖比例为70.0%,场(户)均存栏奶牛269头。2021年,我国奶类产量3 778万t,排名世界第四位,牛奶产量3 683万t,同比增长7.1%[3,4]。增长得益于我国奶牛养殖业技术的进步。

东北地区属温带季风气候,比较适合奶牛养殖,再加上饲草资源丰富、养殖成本较低,因此是中国奶业的优势地区[5]。根据国家统计局显示,2020年,东北三省产奶量达677.33万t[6]。为进一步考察我国东北地区奶牛养殖业现状,本次专项对黑龙江、辽宁、吉林三省的奶牛场规模以及饲养方式进行了调查。

1 材料与方法

1.1 调查对象及方法

本研究通过数据查阅、问卷调查、电话核实等方法对黑龙江、辽宁、吉林地区泌乳牛存栏量大于100头的规模化养殖场开展专项调查,共收集到61家奶牛场的完整数据,合计存栏量10.88万头,其中泌乳牛存栏量5.73万头,年总产奶量55.97万t,平均年单产9 027.1kg。

1.2 数据处理

使用SPSS 26对调查数据进行Student T检验、Oneway ANOVA方差分析以及Duncan氏多重比较分析,数据以平均值±标准误表示,以P<0.05为差异显著。

2 结果与分析

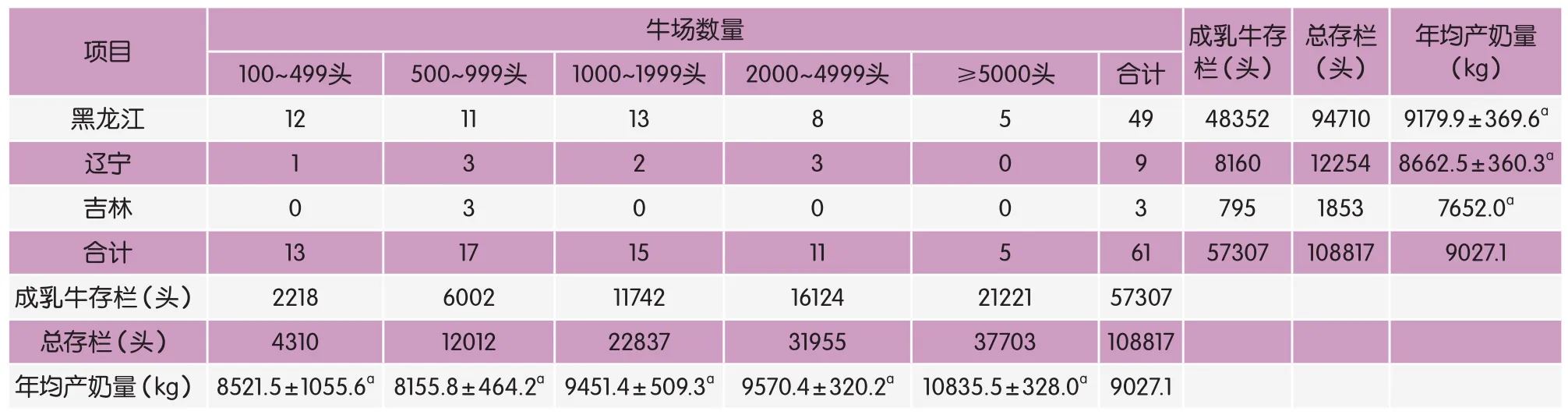

2.1 奶牛存栏规模

如表1所示,在本次调查的61家奶牛场中,黑龙江、辽宁、吉林分别有49家、9家、3家。存栏100~499头的牛场有13家,牧场数量占比21.3%;500~999头的牛场有17家,牧场数量占比27.9%;1 000~1 999头的牛场占比24.6%;有5家奶牛场存栏量超过5 000头,占比8.2%。随着存栏量由低到高,牛场头均产奶量呈现先下降后升高的变化,相比存栏500~999头的牛场,存栏为1 000~1 999头、2 000~4 999头、5 000头以上的牛场,头均产奶量分别高15.9%、17.3%、32.9%。

表1 东北地区不同规模奶牛场数量分布和泌乳牛数量

2.2 牛舍类型

牛舍是奶牛生活和生产的重要场所,只有舍内环境舒适,奶牛才会有更好的健康状况和生产性能[7]。由于气候、饲养方式等因素的不同,牛舍类型也有所不同,根据牛舍的开放程度可以分为开放式、半开放式、封闭式三种[8]。如表2所示,在本次调查的61家牛场中,采用封闭式牛舍的奶牛场占65.6%,半开放式牛舍占21.3%,开放式牛舍占13.1%。为了提升牛场冬季保暖效果及减少通风换气频率[9],牛场会采用封闭式牛舍,但会导致有害气体的聚集。马春宇等[10]研究发现,开放式牛舍在黑龙江地区出现了低温、高湿的问题,这也是东北地区主要采用封闭式牛舍的原因之一,但相比采用开放式牛舍的牛场,采用封闭式牛舍的牛场其年均产奶量低5.2%,可能是寒冷地区冬季保温与通风的矛盾还没有得到很好的解决[11]。

表2 不同牛舍类型与泌乳牛产奶量

2.3 饲养管理

2.3.1 饲养方式

对于规模化养殖而言,拴系饲养具有占用空间小、便于饲养管理等优点[12],然而长期的拴系饲养会抑制牛的正常活动,缩小了牛的活动空间,不符合动物福利要求[13]。在本次调查的61家牛场中,如表3所示,有54家牛场采用散栏饲养方式饲养,占比88.5%,其泌乳牛年均产奶量较采用拴系饲养的牛场高30.7%。在奶牛养殖中,应当以散栏饲养为主,不仅确保了奶牛的运动量,而且符合动物福利要求,这与李健等人的研究一致[14]。

表3 牛场拴系饲养情况

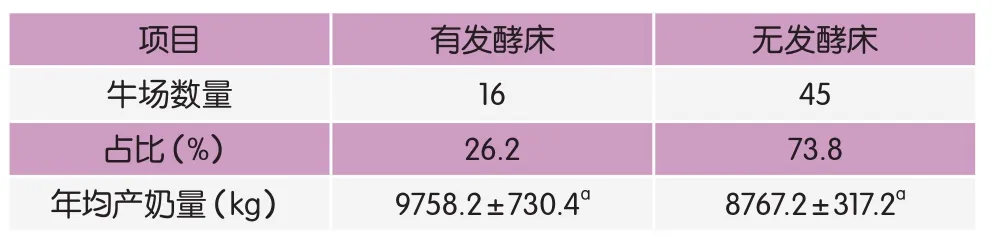

2.3.2 发酵床饲养方式

发酵床是一种环保养殖方式[12],在猪养殖上已经广泛推广[15]。管理良好的发酵床能对粪尿进行即时原地无害化处理,不但可以改善舍内环境,有利于奶牛健康生长,还能实现场床一体化,节约饲养空间和生产成本[16]。如表4所示,东北地区有26.2%的牛场采用发酵床饲养,其泌乳牛年均产奶量较非发酵床饲养的牛场高11.3%。在陈永生等[17]的研究中发现,使用300d微生物发酵床后,奶牛单产提高18.2%,并且能够降低牛场运营成本。因此,在气候相对干燥、凉爽的地方,推广发酵床养殖技术,预期可以获得更高的经济效益。

表4 发酵床饲养情况

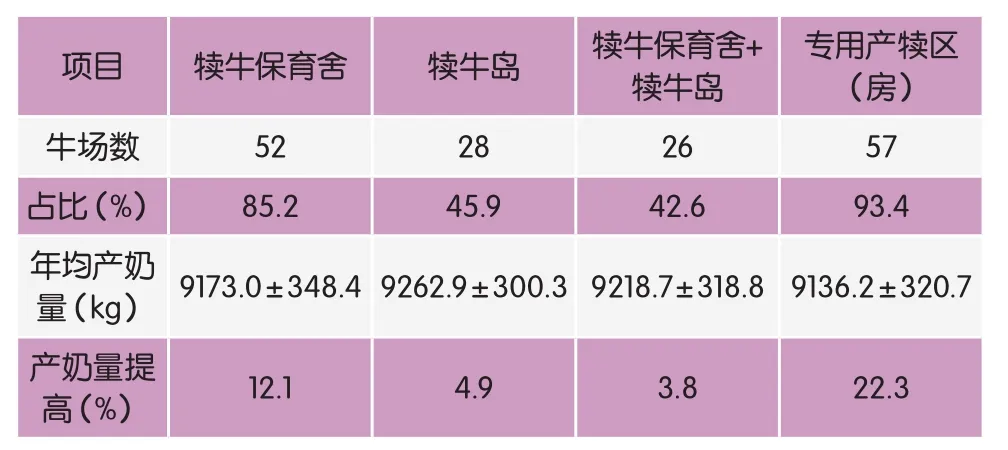

2.4 犊牛饲养方式

2.4.1 新生犊牛保育舍、犊牛岛、专用产犊区(房)使用情况

犊牛的饲养管理是奶牛养殖期间的重要环节,做好犊牛的饲养管理,有利于提高牛场的经济效益。由于初生犊牛的机体发育不完善,免疫系统不健全,如果饲养管理不到位,会增加犊牛的疾病发生率,不利于犊牛的健康成长[18]。如表5所示,在本次调查的61家奶牛场中,配有犊牛保育舍的牛场占85.2%,其泌乳牛年均产奶量比无保育舍的牛场高12.1%;配有犊牛岛的牛场占45.9%,其泌乳牛年均产奶量比无犊牛岛的牛场高4.9%;配有专用产犊区(房)的牛场占93.4%,其泌乳牛年均产奶量比未配备的高22.3%;同时配备有犊牛保育舍和犊牛岛的牛场占42.6%,其泌乳牛年均产奶量比未同时配备犊牛保育舍和犊牛岛的牛场高3.8%。可见,完善初生犊牛的饲养环境,能提高牛场泌乳牛的产奶量,对于东北地区而言,与没有专门的产犊区相比,配备专门的产犊区(房)效果更佳。

表5 犊牛保育舍、犊牛岛、专用产犊区(房)的配备情况

2.4.2 犊牛饲喂初乳方式

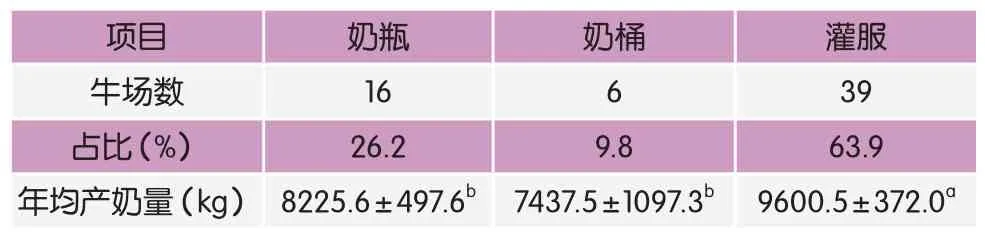

犊牛在自然采食过程中,其采食量难以充盈真胃[19]。本次调查中,有63.9%的奶牛场采用灌服,其产奶量相较于采用奶瓶及奶桶的牛场高16.7%和29.1%(表6)。

表6 犊牛饲喂初乳方式

2.4.3 哺乳期及断奶期犊牛饲养管理

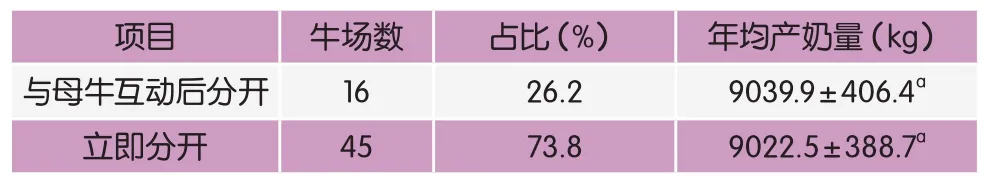

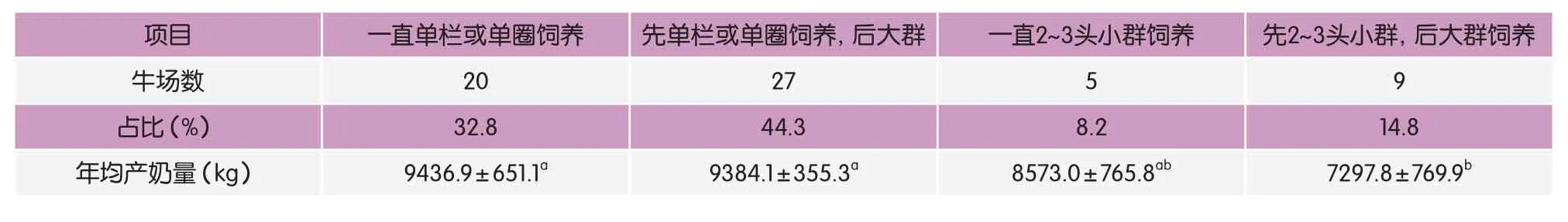

自然环境下,犊牛出生后会和母牛在一起生活6~8个月,在此期间母牛对犊牛进行哺乳,并伴随犊牛度过断奶期[20]。但在现代化养殖过程中,为了能够对奶牛进行统一管理,往往在母牛娩出犊牛后就把它们分开。73.8%的牛场会在母牛分娩后,立即将母牛与犊牛分开,但对年均产奶量无影响(表7)。如表8所示,在本次调查中,对于哺乳期犊牛(1~2月龄),有44.3%的奶牛场选择了先单栏或单圈饲养,后大群饲养;仅有8.2%的奶牛场采用一直2~3头的小群饲养方式。从对泌乳牛阶段产奶量的影响来看,初生犊牛一直单独饲养与先单养后群养的饲养方式相比,牛场泌乳牛产奶量相近;一直单独饲养犊牛的奶牛场其泌乳牛的平均产奶量比采取一直小群饲养的牛场高10.1%,比先小群后大群饲养的牛场高29.3%。由此可见,一直单栏或单圈饲养更有利于哺乳期奶牛的生长,在泌乳牛阶段可以获得更高的产奶量。

表7 母牛分娩后处理新生犊牛

表8 牛场哺乳期犊牛饲养方式

3 结论

对收集到的来自黑龙江、辽宁、吉林三省61家存栏量100头以上的规模化奶牛场存栏量、年均产奶量、牛舍类型、泌乳牛与犊牛饲养管理方式数据进行系统分析后,得出如下结论:

3.1 存栏量大于1 000头的奶牛场年均产奶量较高,大于5 000头的最高,达到10 835.5kg。

3.2 65.6%奶牛场采用了封闭式牛舍,这可能与东北地区较寒冷的气候有关,但其年均产奶量较采用开放式牛舍的牛场低5.2%;88.5%的牛场采用散养方式,其年均产奶量较采用拴系方式的牛场高11.3%;26.2%的牛场配备有发酵床,其年均产奶量较未配备发酵床的牛场高11.3%。

3.3 奶牛场配备有犊牛保育舍、犊牛岛、专用产犊区,均可以提高其泌乳牛年均产奶量,且配备有专用产犊区效果更好。

3.4 63.9%的牛场在给犊牛饲喂初乳时采用灌服方式,其年均产奶量较采用奶瓶或奶桶饲喂初乳的牛场分别高16.7%和29.1%。

3.5 对于新生犊牛,73.8%的牛场会将母牛与犊牛立即分开;对于哺乳犊牛,有32.8%的奶牛场采用一直单栏或单圈饲养,相比于其他饲养方式,此方式可以更好地提高泌乳牛年均产奶量。

致谢:本次调查得到全国畜牧总站党委书记时建忠研究员、中国奶业协会刘亚清秘书长、中国农垦乳业联盟冯艳秋主席等诸多行业领导、专家及调查牛场的大力支持,在此一并感谢。