汪昌序在明清《太平御览》传播史上的独特贡献

——从检讨《太平御览》研究的所谓“突破”说起

2022-10-15潘承玉

潘承玉

(绍兴文理学院 人文学院,浙江 绍兴 312000)

“新时期以来,类书研究受到前所未有的重视,无论是综论还是专书研究均取得了可喜的成绩。”[1]《太平御览》是宋代四大类书之一,向被目为“类书之冠”,是钩稽宋前佚失文献和文化信息的渊薮,也是考察十世纪初中国知识体系的一个重要载体。由于卷帙浩繁,研究不易,向来问津者少。近年有学者在其博士论文基础上不断踵事增华,先后出版《〈太平御览〉研究》《〈太平御览〉史话》二书(以下分别简称“《研究》”“《史话》”),从历时和共时角度对这部大书做出综合考量,首次建构出较完整的解读框架,堪称改革开放以来这一领域首批收获。徐有富在《研究》序言中对其辛劳赞许指出,“该书逐一考证了《太平御览》的各个版本”,“作者在搜集资料方面下了很大工夫”,并说,“该书为类书研究的一部力作”,“从事古籍整理与研究者,也会从中受到启发”[2]。张彩云还撰文指出,“《研究》在类书研究方面取得了突破性的进展,对《太平御览》研究有方法上的突破”[3]。

笔者近年治明清之际文人文学,下及清代中后期江南文人文化动向,对清代嘉庆年间汪昌序的活字本《太平御览》等略有了解,故而也很重视这两部书的贡献。但读过之后,颇感意外,同时也意识到,学界对《太平御览》这部传统宝典的很多问题至今缺乏深入的把握,对清代图书刊刻传播的文化生态亦相当隔膜。

一、从《研究》到《史话》的汪昌序及其《太平御览》

《研究》第三章《〈太平御览〉版本源流考论》第三节《清代版本考》重点介绍丛善堂刻本、鲍崇城刻本两家,之后,在“清代其他版本”项下,以“清汪昌序活字本”为题,用百余字的极短篇幅介绍说:

汪昌,安徽歙县人,世代以“诗书继世,孝友传家”为训。汪昌早年失亲,家道中落,但博览群书,能诗善文,曾中过举,却未曾为官,撰有《静山堂诗文集》。乾隆五十三年(1788)卒。

清嘉庆十一年(1806),扬州汪昌用活字校印,每卷后题“吴兴陈杰、沈宸,仪征毕贵生分校”等字,卷前存黄正色序,郭伯恭认为其所据底本“似是出于明刻本”。

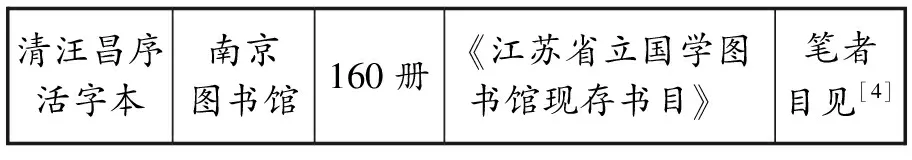

并在“《御览》各种版本卷、册数和主要馆藏地”表格(右两项为“主要资料来源”“备注”)的最后一栏中列出一条:

清汪昌序活字本南京图书馆160册《江苏省立国学图书馆现存书目》笔者目见[4]

据此,其对该本的考察,一是基于“笔者目见”,二是基于《江苏省立国学图书馆现存书目》的著录,三是提到“郭伯恭认为”的地方还用注释标出所据郭氏《宋四大书考》的页码,可见还基于前人的研究,总之凿凿可据。

但稍一目之,发现几乎每一处都不可靠。如汪昌序字绍成,却被错成此人姓汪,名昌,这是绝未见过汪氏版本实物,又没看懂《江苏省立国学图书馆现存书目》的著录条目,把“汪昌序活字本”想当然地错会成“汪昌作序刊行活字本”的结果。又如称他“早年失亲,家道中落”,“曾中过举”,“撰有《静山堂诗文集》”等,全属不根之辞。再者,既然说他“乾隆五十三年(1788)卒”,又何来“清嘉庆十一年(1806),扬州汪昌用活字校印”?

在晚于《研究》出版八年的《史话》中,作者对汪氏活字本的认识有了一定改变,将它从“清代其他版本”多种之一提升为“清代版本”主要四种之一,在上述丛善堂刻本与鲍崇城刻本之间,以“《太平御览》第二个活字本——清嘉庆十一年汪昌序活字本”为题,用总篇幅较《研究》显著扩展的两段文字,作出新的“考证”介绍。其中,第一段属主要内容,全引如下:

汪昌序,祖籍安徽歙县,生活于清乾嘉时期,祖辈在扬州经商。汪氏世代以“诗书继世,孝友传家”为训。早年失怙,家道中落,但博览群书,能诗善文,虽中举,但未仕宦。嘉庆十一年(1806),汪昌序其时家境已衰微,乏于赀财,但仍志在文化传播,在扬州用活字校印《太平御览》。该本每卷后间题“吴兴陈杰、沈宸,仪征毕贵生分校”等字,卷前存黄正色序,郭伯恭认为所据底本“似是出于明刻本”。

第二段篇幅约为第一段两倍,核心内容是开头一句话:“汪昌序活字本印刷数量较少,历经百年后,被书界奉为瑰宝”。下面叙述2000年广东某收藏人得到一部“首卷有‘义徽汪昌序重校’小引”(引按:原文如此)的不全藏本,“开始了他漫长的配书过程,在随后的6年间,凡是有可能出现该类宋版书籍的地方,他都一一找遍”,“就差没去藏有该书散本的日本、俄罗斯、英国和美国了”,不得不于2007年求助另一名家,经过他“艰苦的手抄补齐工作”,至2010年才配齐所少20卷的曲折过程,构成一个经典案例[5]。

显然,八年间该学者接触到新的材料,对早先的文本疏误也有部分觉悟,从而纠正了《研究》在汪氏姓名和卒于乾隆五十三年却在嘉庆十一年校印活字本上弄出的显失,新补出他的祖籍和世居地身份,删掉了他著有《静山堂诗文集》的介绍,将其生活时代定到乾嘉时期,并指出了汪氏活字本存世的珍贵情况。但在做出这些认知修正和深化的同时,所言仍然存在诸多严重缺憾。其一,《研究》中有关汪氏生平的其他介绍,如“早年失怙”、曾“中举”等,保留了下来,但依然是不根之语。其二,新增加的有关汪氏活字本存世的稀少珍贵说明,与实际情况完全不符。其三,也是最重要的,这个定位《太平御览》清代主要四版本之一的介绍,与《研究》一样,并无对其版本文献价值的任何实质说明。

归根到底,从该学者以《太平御览》为题攻读博士学位十多年来,他一直不曾“目见”汪昌序活字本《太平御览》,也未甚用心去检索汪昌序的生平资料。

二、汪昌序的本来面目

含方志在内的各种史书暨传记文献中的确找不到汪昌序本传,但只要真的读过汪氏活字本《太平御览》,汪昌序的各种身份信息,依然不难由此及彼、顺藤摸瓜找到。

南京图书馆确藏有汪氏活字本《太平御览》一部,扉页镌:“嘉庆丙寅年刊,太平御览,宁化伊秉绶题”。首有王芑孙《太平御览弁言》曰:“比岁士大夫议欲集资重刊《太平御览》,而谓其校之难也。吾友孙渊如累书贻余,属其成于扬州太守、阳城张古馀;古馀访有宋本在吴门,一再购之弗得,讫亦遂寝。……于是仪征汪茂才昌序与予谘度,用聚珍版印行,聊欲使通都大邑、穷乡僻壤咸便购觅。……汪君广搜精讨,多借于藏家,对勘互讐,比缉完好。……余慨于致书之难,又喜汪君之勇于趋事,因为发愤一道。嘉庆十一年春正月长洲王芑孙书于扬州之樗园。”[6]卷首序1a-2b又有伊秉绶《太平御览叙》谓:“聿自宋代钞、刊迭行,元明以来,校讹滋舛。……今仪征县学生汪昌序家藏明活板书,将以活板重印一百二十部;顾陋明校之疏,既借郑兆钰舍人明活板,曾宾谷都转、李啬生教授刻板参详,近又得阮芸台中丞影宋钞本厘正,虽极疑愕,一遵本文。始甲子夏,竣乙丑冬,士林快然争睹。……余守扬州,值其书竣,生来请叙,因为叙其由来。嘉庆十一年岁在柔兆摄提格季夏月朔,朝议大夫署江南河库道、扬州府知府宁化伊秉绶撰叙。”[6]卷首叙2b-3b据此,汪氏顺应学界动向,得王芑孙、阮元等前辈学者的指导与帮助,以家藏活字本为基础,广辑其他活字本、刻本和影宋钞本,“对勘互讐,比缉完好”,以木活字重印《太平御览》,起于嘉庆九年(1804)甲子,竣事行世于嘉庆十一年丙寅(1806)夏;所谓“仪征汪茂才昌序”“仪征县学生汪昌序”,都明言汪昌序其时是扬州府仪征县儒学生员。

从其敢与著名藏书家、刻书家王芑孙“谘度”,又“家藏明活板书”,以及刊行《太平御览》这部卷帙浩繁大书非有一定专业素养莫办,或形成一定专业素养不会废弃等来看,汪昌序或许还刊行过其他图书。稍加查询发现,汪昌序果在刊行《太平御览》后,还刻印过《经学五种》《正谊斋丛书十种》等图书,且相关序言都透露出汪昌序的重要信息。

其中,《经学五种》系宋代经学小丛书,含宋岳珂《九经三传沿革例》、刘敞《七经小传》、郑樵《六经奥论》、叶时《礼经会元》、郑伯谦《太平经国之书》等五种,国家图书馆、北大图书馆、浙江图书馆等均有收藏。第一种《九经三传沿革例》扉页镌:“九经三传沿革例,嘉庆甲戌孟冬影宋本开雕,扬州汪氏藤花榭藏板”。首有焦循序,内中交代此书其他刻本情况后说,“嘉庆甲戌,汪生绍成又影宋本摹刻,尤极精善,以遗余属为之序。余令儿子廷琥以任、鲍两刻本校之,得其异同九十件。乙亥仲春,小雨初晴,开窗置长几,焚香对花,展此卷评阅,三本互有优劣”;序末并补充介绍,“绍成名昌序,仪征县学生,将为校官,雠校摹刻亦类于岳氏云”[7](1)此序并见《雕菰集》卷十五,题《九经三传沿革例序》(见刘建臻校点《焦循诗文集》,广陵书社2009年版,第284、285页),文字微有不同。。据此,汪昌序是“扬州汪氏藤花榭”书坊主人,他在嘉庆十九年甲戌至二十年乙亥(1814—1815)刊行岳飞之孙岳珂的《九经三传沿革例》,以“影宋本摹刻”,较此前的任、鲍(按即任大椿、鲍廷博)刻本有其优长,得到著名学者焦循的赞赏;焦循以“汪生绍成”称汪昌序,说他“将为校官”,不仅点出他的字是绍成,将专业从事图书刊刻,还流露出为师的口吻。检其文集,确实多次提到汪昌序。如《雕菰集》卷十六《钞何有轩文集序》载,“余将萃乡先生之文为《扬州文集》,遍求之,不可多得。乙丑夏四月,门人汪生昌序以此集遗余,余不胜宝惜之”;卷十七《朱登三兄弟同寿序》谓,“余外家谢氏与翁为戚,翁之婿汪君厚庵为文舟孝廉之子,其弟昌序尝从予游,皆能悉翁之家事”;《里堂手札·乙丑手札》有《答汪绍成》云,“足下以天资甚优,本宜从事读书,以图上取”[8]。既一再明言二人的师生关系,又谈及汪昌序的出身背景,点明他有兄汪厚庵,有父是汪文舟孝廉(即举人)。

《正谊斋丛书十种》,系汪昌序将《经学五种》中的《九经三传沿革例》《七经小传》《礼经会元》《太平经国之书》等四种,与已出前人《重编五经文字附重编九经字样》《龙龛手鉴》《龙学孙公春秋经解》《春秋经传集解》等四种,及当世张伯行《道统录》、松筠《古品节录》等两种,合组重刊行世之经学、小学、理学(也可称大经学)丛书,国家图书馆、上海图书馆、浙江图书馆等均有收藏。扉页一镌:“道光庚子新镌,正谊斋丛书十种,汪氏重刊”,扉页二列出各书书名、卷数,扉页三至十二为各书扉页,基本保留各书扉页原有面貌。首有考据学家陈逢衡序载:“吾扬汪君绍成,绩学士也。鲍氏所刻《六经》暨《太平御览》诸书,皆托君校而付之剞劂氏,故抄胥、刻工日集于庭。暇日取《小学三种》而刻之:一唐张参《五经文字》为高邮孙氏重编者,一宋岳珂《九经三传沿革例》,一辽释行均《龙龛手鉴》。……次刻《经学五种》,曰……。又其次则以《道统录》《古品节录》终焉,所以尊理学、励士行也,盖绍成……其用意亦良厚矣,爰乃荟所刻而颜之曰《正谊斋丛书十种》。当代宗工颇艳称之。今绍成去世近十年矣。……时道光二十年庚子六月朔,江都陈逢衡叙于郡城黄氏寓斋。”[9]据此,汪昌序在刻印《经学五种》丛书前,还曾刊行《小学三种》丛书;在把《经学五种》丛书扩大刻印为《正谊斋丛书十种》,至道光二十年庚子六月竣事之前近十年,即道光十一二年(1831或1832),书未成而汪昌序去世。按其嘉庆九年(1804)开始重印《太平御览》时不会小于三十五岁,其生年不会迟于乾隆三十四年(1769)来看,这是一个生平跨乾隆、嘉庆、道光三朝,享年约六十开外的人物。

还可以通过查寻扬州方志中他父亲的传记,来获知汪昌序的更多生平资料。如《嘉庆江都县续志》卷六《人物志》载:“汪梦桂,字文舟,仪征籍,先世本歙人。……博涉《史》《汉》、八家,尽供时文之用,沈思渺虑,穿穴岀之,绝无掉以轻心者。由庚子副榜,充己酉乡贡。生平所作文甚夥,晚自订为《志学斋稿》。子昌序,廪生。”[10]《道光重修仪征县志》卷三十七《人物志·文学》载:“汪梦桂,字文舟,号秋岩。……与兄梦绅、梦旂交相切劘,学业竞进。……乾隆庚子中副榜,己酉登贤书。两赴礼闱被放,遂澹于进取,惟以束身砥行、督教诸子为务。四方从游之士,多所成就。……子四:长堃培,奎文阁典籍;次荣祖;次全谋,廪监生,道光元年举孝廉方正,赐六品秩,廷试一等,候选知县,嗣兄梦绅后。”[11]同书卷四十四、四十五《艺文志》载汪梦桂有《尔雅集证》《秋岩诗钞》《棣华堂诗集》,汪梦旂有《东堂诗集》等著作。《同治续纂扬州府志》卷十四《人物志六·笃行》亦载:“汪梦桂,字文舟,乾隆五十四年举人。淡于进取,束身践行,督教诸子尤严。……著有《志学斋稿》。子全谋,廪生,道光元年举孝廉方正。”扬州地方诗人诗歌总集《淮海英灵续集》庚集卷四汪梦桂小传又载:“子绍成,举孝廉方正。”[12]《道光重修仪征县志》卷十七《学校志》,道光二十五年“于明伦堂增立忠臣孝子题名额、宋丞相吴敏额、状元蔡薿额、宋文进士题名额”条下还载:“按明伦堂旧有明榜眼景暘额……国朝……博学鸿词汪楫、贤良方正吴之彦、孝廉方正汪全谋并有额。”诸材料合观,汪昌序字绍成,当为其在世居地江都县的用名用字,汪全谋则为其在仪征县原籍地或族谱的用名;其父汪梦桂,先世江南歙县人,乾隆五十四年己酉(1789)中举以后,以束身谨严,受重于时;焦循所言汪厚庵应即其长兄汪堃培,官奎文阁典籍,对汪昌序校刊图书可以提供文献帮助;汪昌序嗣伯父汪梦绅为后,道光元年以仪征县廪生获举清代特科孝廉方正,以廷试一等成绩取得候选知县资格。

汪昌序有较好的家学背景,不仅指汪氏本族,还包括其外家江氏。倪模《古今钱略》卷三十二《古今收藏名氏·师友题赠》赵绍祖来文载:“丙午之春,谒袁简斋于随园,出所藏泉箧十余见示,余诧为收罗之富。太史曰:‘子未见蔗畦江太守藏耶?以此视之,小巫见大巫也。’……去年癸亥(嘉庆八年,1803),遇太守外孙汪绍成于维扬,为言所著《泉谱》具在,将寄以示余。”[13]由此可知,汪昌序还是“蔗畦江太守”的外孙,而“蔗畦江太守”即同为仪征籍且先世同为江南歙县人,历官凤阳、徽州、安庆知府,著有《蔗畦诗集》《邻竹诗集》《清泉县志》等行世的名宦学者江恂;其兄江昱,号松泉,博涉经史、小学,并长诗词文,与郑板桥、厉鹗、吴敬梓等当世名流频相唱和,著有《尚书私学》《韵歧》《草窗集外词疏证》《松泉诗集》等十多种行世;其长子即汪绍成大舅父江德量,以乾隆四十五年榜眼授翰林院编修,历官浙江、江西道监察御史,既居官抗直有声,又邃于经术、小学、金石、古文,著有《小尔雅注疏》等。时人沈大成《江松泉拥书图记》以“好书者三世矣,家之庆也,国之桢也”誉江氏[14]。

实际上,南京图书馆还藏有汪昌序本人晚年自订、以木活字印行的诗集《紫藤花榭诗草》。该书二册,不分卷,卷首题:“仪征汪全谋寄鸥”,可见汪昌序又字“寄鸥”。内收嘉庆初至道光前期约三十年间的各体诗百余首,不仅汪昌序一生主要交游与行踪具见踪迹,从《空船泊,讽执政也》《移家苦,嗟流民也》《计岁儿,悯穷婴也》《李氏三忠诗》等作品来看,他还是一位敢于讥议朝政,惋伤穷民,追怀南明忠烈,因而颇具风骨的诗人。

综上可见,汪昌序的生平事迹可以简括为:汪昌序,字绍成,又名汪全谋,字寄鸥,扬州仪征籍江都人,先世江南歙县人。家学背景深厚,父汪梦桂,乾隆五十四年举人,与嗣父汪梦绅俱有文名,兄堃培为奎文阁典籍;外祖父江恂、舅父江德量,均以名宦而兼名学者。汪昌序生平跨乾隆、嘉庆、道光三朝,久为仪征县生员,未曾中举,以道光元年举清朝特科孝廉方正,取得候选知县资格。除仰承家学,得当世名儒王芑孙、焦循等指导,长期以儒学生员兼营图书刊刻,除印行活字本《太平御览》外,还以藤花榭书坊刻印《小学三种》《经学五种》《正谊斋丛书十种》等多种图书。擅诗,有自刊诗集《紫藤花榭诗草》传世至今。

复检《研究》《史话》对汪昌、汪昌序的生平介绍,其所依据,可能是照抄了《百家姓书库·汪》小册子中清代数学家汪莱(1768—1813)的这段传略文字(《研究》全抄,《史话》意识到问题,改为节抄,均未出注):“汪莱祖上以‘诗书继世,孝友传家’为训,其父汪昌早年失亲,家道中落,但博览群书,能诗善文,曾中过举,却未曾为官,著有《静山堂诗文集》。……乾隆五十三年(1788年)父亲汪昌去世。”[15]

三、汪氏活字本《太平御览》的本来面目

汪昌序活字本《太平御览》的本来面目问题,含版本面貌、所据底本、版本价值、文献地位、参与人员以及珍稀程度等若干细节。

其一,版本面貌与所据底本。正文半页十一行,行二十二字,注文小字双行。白口,单鱼尾,左右双边。开本28.0×18.5cm,内框21.5×15.8cm。装帧分册多样,如北京大学图书馆四部藏本,分别为九十六册、一百册、一百三十二册、一百六十册;天津图书馆、浙江图书馆、华东师范大学图书馆、日本名古屋大学图书馆藏本,均为一百二十册;美国芝加哥大学东亚图书馆、北京师范大学图书馆、上海图书馆藏本,分别为六十三册、一百○二册、一百○六册。卷首在上述扉页以及王芑孙《太平御览弁言》、伊秉绶《太平御览叙》之后,有《宋刻后序》二篇(作者分别为蒲叔献、李廷允)、《明刻前序》(署款“万历改元……常郡黄正色著”)、《明刻后序》(署款“万历[二年]甲戌……苏熟后学周堂谨识”)。卷一首题:“仪征汪昌序重校”。众所周知,黄正色、周堂序言,为明代《太平御览》唯一刻本倪炳校刊本(又称黄正色本)和唯一活字本饶氏铜活字本所有,汪氏活字本卷首收入,表明其校刊以这两种明刊本为底本。上引伊秉绶《太平御览叙》称,“汪昌序家藏明活板书”,“既借郑兆钰舍人明活板,曾宾谷都转、李啬生教授刻板参详,近又得阮芸台中丞影宋钞本厘正,虽极疑愕,一遵本文”,所谓“家藏明活板书”“郑兆钰舍人明活板”应该都指饶氏铜活字本的散本,“曾宾谷都转、李啬生教授刻板”应指曾、李二人收藏的倪炳校刊本的散本;所谓“近又得阮芸台中丞影宋钞本厘正,虽极疑愕,一遵本文”,即以明刊本二种为校刊底本的同时,又借到阮元手上的影宋钞本以为参校本,参校取舍的原则,即使影宋钞本有令人惊愕、难以理解的地方,也从保存古本面貌考虑,悉依影宋钞本。

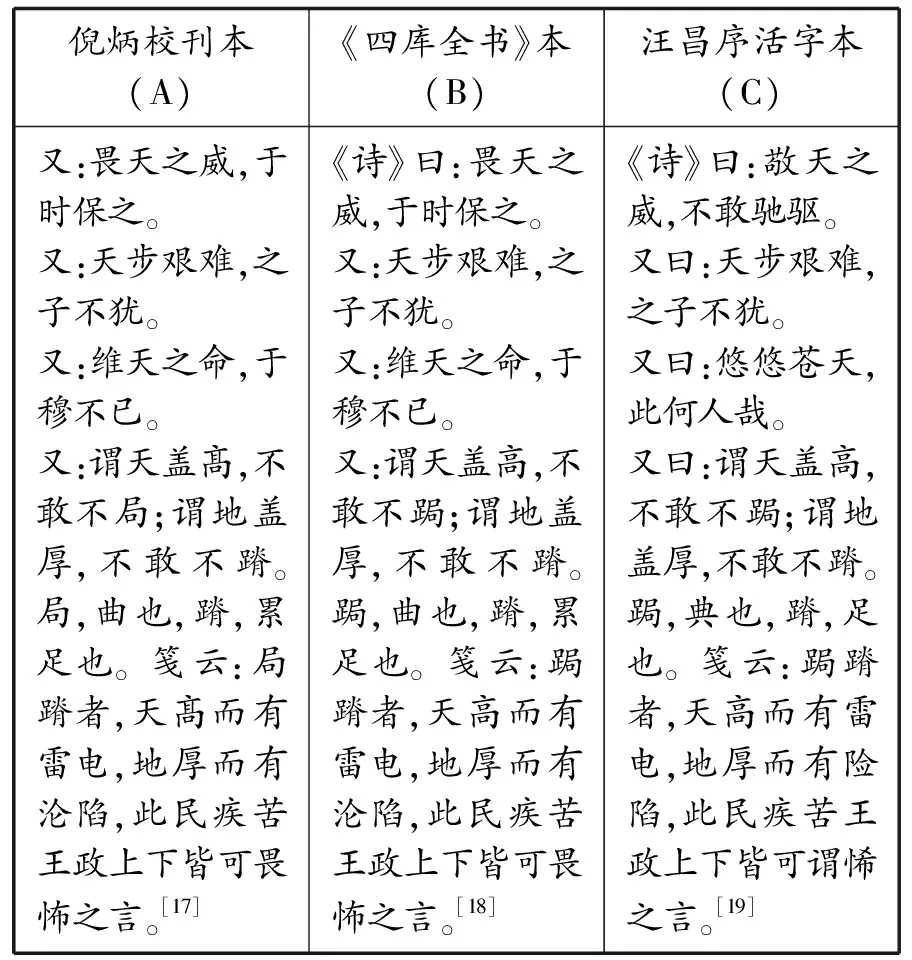

其二,版本价值与文献地位。上引王芑孙《太平御览弁言》对汪氏活字本的评价,较完整的一段话是:“《御览》在今诸本,多明人传刻;明人校书例疏,大抵患在伪错者小,在脱轶者大。汪君广搜精讨,多借于藏家,对勘互讐,比缉完好。或其中伪字不无,而缺文具补,读者亦可以快然得所求矣,即谓之善本可矣。何必真宋之贵耶?”这就指出汪氏活字本的主要版本价值和文献地位,在于很大程度上纠正明人校书“脱轶者大”之失,使得“缺文具补”,为后人提供一个文字内容齐全的版本,使这部大型工具书可以更好地满足各方读者的查寻需求;同时也承认,汪氏活字本可能存在“伪字不无”问题。清末张之洞《书目答问·子部》类书类著录《太平御览》版本载:“鲍校刻宋小字本,张刻大字本,又明汪昌序校活字版本,最要。”[16]虽误植一“明”字,却将汪氏活字本与鲍崇城刻本、张海鹏丛善堂刻本,并列为“最要”版本。详细比勘汪氏活字本与其他版本,也足见王、张的评价大体成立。如卷一《天部一·天上》在引用《尚书》四条之后,又引用《诗经》四条,汪氏活字本与此前两版本有所不同:

就内容的完整性而言,A在前面“《书》曰

倪炳校刊本(A)《四库全书》本(B)汪昌序活字本(C)又:畏天之威,于时保之。又:天步艰难,之子不犹。又:维天之命,于穆不已。又:谓天盖髙,不敢不局;谓地盖厚,不敢不蹐。局,曲也,蹐,累足也。笺云:局蹐者,天髙而有雷电,地厚而有沦陷,此民疾苦王政上下皆可畏怖之言。[17]《诗》曰:畏天之威,于时保之。又:天步艰难,之子不犹。又:维天之命,于穆不已。又:谓天盖高,不敢不跼;谓地盖厚,不敢不蹐。跼,曲也,蹐,累足也。笺云:跼蹐者,天高而有雷电,地厚而有沦陷,此民疾苦王政上下皆可畏怖之言。[18]《诗》曰:敬天之威,不敢驰驱。又曰:天步艰难,之子不犹。又曰:悠悠苍天,此何人哉。又曰:谓天盖高,不敢不跼;谓地盖厚,不敢不蹐。跼,典也,蹐,足也。笺云:跼蹐者,天高而有雷电,地厚而有险陷,此民疾苦王政上下皆可谓悕之言。[19]

……又……又……又……”之后,直接用“又”领出“畏天之威,于时保之”等,易使读者误以为这几条也来自《尚书》;B(本以倪本为基础著录校改而来)将第一个“又”改为“《诗》曰”,做了补正;C不仅将第一个“又”改为“《诗》曰”,还将其他三个“又”改成“又曰”,形成最齐全的文字形式,可以最大限度避免读者查阅时产生的误会。就内容的精确性而言,A和B的第一、第三条内容相同,分别都是“畏天之威,于时保之”“维天之命,于穆不已”,C则是“敬天之威,不敢驰驱”“悠悠苍天,此何人哉”,两者的差别,不仅前者更显示出在天威面前绝对顺从的消极态度,后者则潜藏一种怨怒不平的主体精神,还在于前者的“畏天之威,于时保之”属历代传世文本,后者的“敬天之威,不敢驰驱”则是见于汉人称引的古本异文。对比《四部丛刊三编》景宋本这部分的如下文字:

《诗》曰:敬天之威,不敢驰驱。

又曰:天步艰难,之子不犹。

又曰:悠悠苍天,此何人哉。

又曰:谓天盖高,不敢不跼;谓地盖厚,不敢不蹐。跼,典也,蹐,足也。笺云:跼蹐者,天高而有雷电,地厚而有沦陷,此民疾苦王政上下皆可畏怖之言。[20]

其三,参与人员与珍稀程度。校印这样一部超大规模文献名著,需要相当的文史素养、资料条件;如同今天的大型科研项目,也需要相当的团队支持。汪昌序校印活字本《太平御览》,得益于前辈学者与本外家的善学好书氛围和大量古今藏书;而其校印的最终完成,还离不开多位同道的直接参与。翻检活字本版本实物,始自卷二百○三,终于卷九百九十九,全书共有345卷卷末题“吴兴陈杰分校”;始自卷二百四十三,终于卷九百六十九,有21卷卷末题“江都吴泽普分校”;始自卷二百七十,终于卷九百七十八,有223卷卷末题“吴兴沈宸分校”;始自卷七百二十六,终于卷九百六十五,有75卷卷末题“仪征毕贵生分校”。另外,还有卷四百三十七末题“仁和李方湛分校”,卷六百三十二、七百九十、九百二十三末题“江都张镠分校”,卷六百八十八末题“吴兴沈震分校”,卷七百九十二、八百六十七、九百四十二末题“甘泉罗亨元分校”,卷八百○六末题“仪征毕贵生、歙程川佑同校”。总计参校人员共9人,分校卷数达651卷。叶德辉《书林清话》卷八“宋以来活字板”条载,“嘉道以来民间则有吴门汪昌序嘉庆丙寅十一年印《太平御览》一千卷,每卷后间题吴兴陈杰、沈宸、仪征毕贵生分校等字,颇罕见”[21],指出其题款方式罕见,实际上也指出这种合作方式罕见。参校诸人,多为诸生中积学多才、各有所擅者。如陈杰是乌程人,沉酣典籍,兼长历算。诸可宝《畴人传三编》卷三载:“陈杰,字静庵,乌程人,诸生,山阳汪文端公督浙学时亟赏之。嘉庆之季客京师,考取天文生,任钦天监博士,供职时宪科兼天文科,司测量,为上官所倚重。后官国子监算学助教最久。……撰《补湖州府天文志》七卷。……初著《辑古算经细草》一卷,后十余年又为之指画形象,录成《图解》三卷;又为之证引经传、博采训诂,是正其传写之舛伪,稽合其各本之同异,别成《音义》一卷,表章绝业,牖启后贤。”[22]沈宸亦乌程诸生,后改名沈荣庆,性落拓,诗书画并长。潘衍桐《两浙輶轩续录》卷二十七载:“沈荣庆,原名宸,字升猷,号东搏,乌程诸生,著《念典斋诗钞》。……《墨林今话》:‘东搏性冷,能书工诗,善山水。……诗学孟东野、卢玉川,画在大痴、山樵间,苍茫荒率,无一笔涉画史习。’”[23]毕贵生为著名文学家、学者汪中外甥,嗜学并工诗。包世臣《艺舟双楫》卷三《书述学六卷后》载:“右江都拔贡生汪中《容甫文》六卷。余以嘉庆辛酉至扬州访容甫,而殁已八年。……继识其甥毕贵生及其子喜孙。”[24]《淮海英灵续集》庚集卷五载:“毕贵生,字成之,仪征诸生,著《小帆山人集》。成之《杀虎歌》才气横绝,独有千古,袁、赵(按即袁枚、赵翼)见之,亦当首肯。”[25]张镠,为人为诗,皆傲岸独立。《光绪江都县续志》卷二十五载:“张镠,字子贞,号老姜。性孤峭,不随俗俯仰,遇不可于意,辄见颜色。工诗,磔卓傲岸,如其为人。著有《求当集》。”[26]《清史稿·艺文志三》著录其另有子部儒家类《张子渊源录》十卷。因本来“欲使通都大邑、穷乡僻壤咸便购觅”,又要赠书回馈诸多参与同道,所以,这部大书,“将以活板重印一百二十部”。这个印刷量并不算小。故两百年过去,根据笔者见闻,境外不算,至今还有十多部全本藏于国家图书馆以及上面提到的北大图书馆、南京图书馆、上海图书馆等公共收藏机构,并非该学者书中通过渲染广东某收藏家用十年时间才配齐20卷所暗示的存世特别珍稀。

由此可见,汪氏活字本是明清《太平御览》刊刻传播史上具有独特地位的一个刊本。它以“广搜精讨”“对勘互讐,比缉完好”的工夫,“虽极疑愕,一遵(宋钞)本文”的原则,纠正“元明以来,校讹滋舛”和明人校刊“脱轶者大”之失,为后人提供一个内容比较齐全和接近宋本的《太平御览》刊本,一定程度上恢复宋代《太平御览》的面貌;在校刊方式上,它也树立由一人领衔,集合同道,利用各自所长一起校刊的典范。

四、汪昌序与鲍崇城刻本的关系

澄清汪氏《太平御览》本来面目,还需回答另一问题,即上引陈逢衡序所提,“鲍氏所刻《六经》暨《太平御览》诸书,皆托君校而付之剞劂氏”,是否属实,或者说,汪氏活字本与鲍崇城刊本有何关系问题。

限于篇幅,这里仅陈几点。其一,陈氏所言为清代文献专书所信从。如《皇朝续文献通考》卷二百七十二著录《正谊斋丛书十种》,即以“臣谨案”的方式据陈氏介绍辑刊者,“在昔扬州鲍氏所刻《六经》曁《太平御览》诸书,绍成为之雠校,始付剞劂”[27]。其二,据扉页题款:“太平御览,嘉庆十二年歙鲍氏校宋板刻,十七年成”,及卷首鲍崇城嘉庆二十三年冬作《仿宋刻太平御览序》内言:“嘉庆(十一年)丙寅秋,余从宫宝阮芸台先生假得是书,每遇遐日,细为雠校,凡阅二载而始毕”[28],鲍本校刊始事于嘉庆十一年,正式刻印于嘉庆十二年至十七年,竣事迄嘉庆二十三年,但此际鲍崇城的身份是淮扬盐商团体总商,忙于商务与整治河道、赈灾济困、捐纳河工、船工、军需乃至兴修楼阁等各种社会活动,无论是否具备学养,实无时间和精力从事此等大书校刊。文献载其活动或职责范围之事如:焦循《里堂札记·丙寅札记》之《答鲍席芬》(鲍氏字席芬),“吾兄有挑濬界首、子婴牐之意,此实一郡之福”;“昨在阮公处见尹太守书札,言沙河之事,极加赞美,称天晴即往踏勘,通禀制府矣”;“前夜尊使叩门,弟已卧,披衣起问,则为改造高家桥”,“今早与吴赓兄乘车往视,则石桥已拆”[8]。《咸丰重修兴化县志》卷一之六,“育婴堂(即胡公祠),在南门内大街。……嘉庆十一年、十三年叠灾,堂费支绌,董事杨元泰具呈知县米宗楷,详请盐宪饬总商鲍崇城于普济、育婴两堂,各捐银一千两”[29]。《清实录·仁宗实录》卷二○五,嘉庆十三年十二月上谕,河工需用帑银,“两淮商捐之项,据报于年内先解银一百万两,正月间解银五十万两”[30];卷二百二十九,嘉庆十五年五月上谕,因应河口淤浅、漕粮难以挽运之急,“所有应造剥船一千五百只,即着照所请行,其计需工费银一百余万两,现在款项充余,尽可敷用”,“至淮商等情殷报效,恳请捐银五十万两,亦着加恩赏收”[31]83;卷二百六十,嘉庆十七年八月上谕,南河善后工需,百龄等“摺奏淮商捐输银四百万两”,“只赏收三百万两,其余一百万两,仍给还该商等”[31]520。《钦定平定教匪纪略》卷二十九,嘉庆十八年十二月百龄奏言,“徐州各属本系积歉之区,近因东、豫滋事,邻邑震惊,居民荡析,闾阎不无拮据”,“先行酌给折色口粮,并将淮商所捐军粮谷石除动用一万石外,再动支五万石”,“筹拨军需饷项共支发银二十余万两内……淮商鲍崇城解到银十万两”;卷三十八,嘉庆十九年闰二月百龄等奏言,“江省上年征调官兵防守徐属边界,兼顾东、豫二省,并分段保卫漕河,先后调拨马步官兵,雇募壮勇,需用浩繁”,“所有例在准报销银十二万三千四百余两,请以……淮商鲍崇城捐银十万两,尽数拨抵”[32]。《民国续丹徒县志》卷三中《宫室》:“饮江楼,嘉庆间歙县鲍崇城建,在松寥阁前。”[33]上供军国大政之需,下应闾阎民社之索,中还热衷表现公益情怀和生活情趣,尤其动辄要“艺术化”地组织数十万乃至数百万金的捐输以让官方“赏收”,其间的无限琐碎和所耗费的无数心力可以想象。其三,从其他多个方面来看,两者关系也极为密切。如鲍本刊本面貌,正文半页十三行,行二十二字,白口,单鱼尾,左右双边,开本26.5×18.0cm,以及扉页书名用超大字体的题款风格、扉页后两序(汪氏活字本是王芑孙、尹秉绶序,鲍本是阮元序、自序)的安排、卷一首题“歙鲍崇城重校”方式,均与汪氏活字本高度接近或一致。再从卷首两序的交代来看,所据底本大体一致,主要都是明刻本、明活字本和来自阮元的宋校本,鲍本仅增加了祁氏澹生堂、钮氏世学楼等写本以为参校。复从刊行时间来看,汪氏活字本校印于嘉庆九年至十一年,鲍本主要刻印于嘉庆十二年至十七年,前后正好完全衔接。

所以,我们认为,鲍崇城刊本《太平御览》的实际校刊,也是汪昌序负责的。实情应该是,鲍崇城是两刊本印行的金主,汪昌序是学术承担者,所以版权署名采取了各署一本的办法。从汪氏活字本王芑孙序言改题《书重印太平御览》收入《惕甫未定稿》卷二十四,有几处饶有意思的改动,“仪征汪茂才昌序与予谘度”被改成“仪征汪生昌序、歙鲍生某相与谘度”,“汪君广搜精讨”被改成“汪、鲍二生广搜精讨”,“喜汪君之勇于趋事”被改成“喜二生之勇于趋事”[34],似还原出汪氏活字本中的鲍崇城因素,我们也可以反过来推知汪昌序在鲍本中的作用。一句话,汪氏活字本是鲍氏《太平御览》的活字预印,鲍氏《太平御览》是汪昌序对《太平御览》的校刊发展和终刻。

至于鲍刻本较之汪氏活字本发展的主要方面,用阮元叙的话来说,是更为清醒地否定明人,“妄据彼时流传经籍凭臆擅改,不知古书文义深奥,与后世判然不同,浅学者见为误而改之,不知所改者反误矣;或其间实有宋本脱误者,但使改动一字,即不能存宋本之真,不能见重于后世”,更加自觉地强调保存宋本之真,强调“全依宋本,不改一字”;用鲍崇城的序来说,“此亦间有脱误,今悉仍旧而不革,庶可得其本真”[28]卷首叙1b、序1b。这也就意味着,这个发展了的《太平御览》刻本,较之活字本大大强化了宋本的“本真”性,同时也可能损失一定的内容齐全性。这样的刊本比较和价值判断,自然也是该学者研究中所未见的。

五、一点省思

综上可见,《研究》《史话》对汪昌序及其活字本《太平御览》的“考证”,很大程度上包括对鲍崇城及其小字刻本《太平御览》的研究,是在不知其人,未真正接触其刊本的情况下,聊缀一二耳食之言凑泊成篇罢了。就对这个问题的“研究”而言,何来所谓“方法上的突破”?

同样令人深思的还有,“存《御览》一书,即存秦汉以来佚书千余种矣,洵宇宙间不可少之古籍也”[28]卷首叙1a,虽然阮元《仿宋刻太平御览叙》早就有这样的认识,但长期以来,学界对这部中国传统文化宝贵典籍还是太轻忽,对清代文献刊刻传播的基层文化生态也“失忆”太早,以至对有关《太平御览》编辑、刊刻、传播、研究的很多问题都没有进行过深入的清理,对诸如清后期东南地区刊刻《太平御览》活动也只停留于以讹传讹的模糊印象。张之洞《书目答问》以“明”人定位汪昌序的时代,叶德辉以“吴门”定位汪昌序籍地等,都是其表现。在学术绵密不断精进的今天,惟用切实的研究弥补历史的遗憾,扫去前人的虚言积尘,庶不负这个时代和这份民族文化遗产。