三维打印气管支气管模型在婴幼儿单肺通气教学中的初步应用

2022-10-15杜晶慧韩文栋谢利剑

杜晶慧 韩文栋 姜 燕 孙 莉 谢利剑 魏 嵘

随着胸腔镜技术的发展,应用胸腔镜完成的小儿胸部手术日趋增多,此类手术中要求小儿麻醉科医师采用单肺通气技术配合术者操作。因此,熟练掌握单肺通气的操作与管理成为小儿麻醉科医师专科培训的必修内容。临床实践教学是医学教育中重要的环节之一[1],由于受病例数少、操作难度大等客观因素的制约,小儿尤其是婴幼儿单肺通气的临床实践教学一直差强人意。目前,临床普遍存在学员在教学医院临床实践机会越来越少的现状[2],是临床实践教学中面临的一个难题。

三维(3D)打印技术是以计算机3D设计为蓝本,通过计算机软件分层离散和数控成型系统,最终完成立体形态重建的技术[3]。3D打印技术具有精确化及个性化等特点,现已运用于骨科、血管外科、手外科、口腔科等医学教学领域,并取得了一定的效果[4-7]。本研究将3D打印技术引入婴幼儿单肺通气临床实践教学中,以期为提高教学质量提供一种新方法。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择2020—2021年在上海市儿童医院麻醉科拟行单肺通气临床实践培训的住院医师规范化培训(简称规培)医师和进修医师24名, 将其随机分为传统教学组(对照组)和模拟教学组(模拟组),每组12名,均需通过气管插管的操作考核。模拟组利用3D打印气管支气管模型进行教学,对照组采用传统方法进行教学。

1.2 方法

1.2.1 3D打印气管支气管模型制作 通过CT扫描(型号为VCT64,美国GE公司)构建婴幼儿的气管数字模型。扫描过程中不控制患儿呼吸,扫描范围由喉至气管分叉,将获得的图像信息传送至协作工作站进行3D重建及相关数据的采集,构建数字模型。将数字模型数据输入3D打印机软件后即可打印材料为光敏树脂的气管支气管模型。

1.2.2 教学方法 教学内容为使用支气管封堵器实施婴幼儿单肺通气。第1阶段:统一上教学理论课,了解婴幼儿气管支气管的解剖特点、支气管封堵器的结构及其应用指征、支气管封堵器实施单肺通气的操作方法。第2阶段:对照组采用传统教学方法,带教老师使用支气管封堵器对婴幼儿实施单肺通气,同时讲解婴幼儿的气管支气管解剖特点、支气管封堵器操作要点及注意事项,学员观摩;模拟组利用3D打印气管支气管模型,直观了解婴幼儿气管支气管解剖特征,并在带教老师指导下完成体外模拟操作(使用支气管封堵器实施婴幼儿单肺通气);两组各有4次观摩或练习的机会。第3阶段:进行临床操作考核。

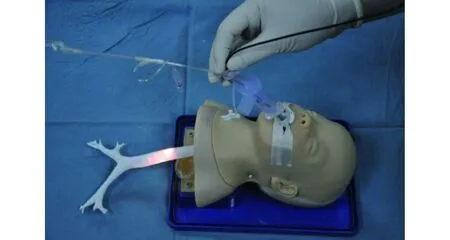

1.2.3 体外模拟培训支气管封堵器实施单肺通气操作 将3D打印气管支气管模型放置于模拟人体中,于声门处连接(图1)。喉镜下暴露声门后,采用气管导管外放置法将支气管封堵器置于声门下,再置入带囊气管导管并固定;或采用气管导管内放置法置入带囊气管导管并固定,再将支气管封堵器置于气管导管内,完成上述操作后连接麻醉机控制呼吸。将纤维支气管镜(型号为Olympus BF-N20,日本Olympus公司,直径 2.2 mm)前端通过二氧化碳监测采样管连接口或封堵器的纤维支气管镜插口插入气管导管,并使前端超出气管导管斜口。可视下通过控制并旋转支气管封堵器导管引导封堵器套囊置入一侧主支气管内,使套囊处于最佳位置后充气。

图1 体外模拟培训支气管封堵器置入的操作演示

1.3 教学评价标准 对两组学员进行操作考核,考核指标为胸腔镜手术患儿麻醉诱导后支气管封堵器置入与否及置入所需时间。置入所需时间定义为从麻醉诱导结束时开始,到支气管封堵器头端准确放置于目标侧主支气管或支气管,并给套囊充气,听诊封堵侧肺呼吸音消失为止。180 s内(<180 s)完成以上操作记为准确置入,记录置入时间;超过180 s(≥180 s)未完成记为置入失败,置入时间按180 s记录。操作过程中若患儿脉搏血氧饱和度<90%或有操作损伤等并发症发生时,终止考核并记录并发症情况。采用自制评分量表对两组学员进行教学满意度评价,评价标准:非常满意记5分,较满意记4分,一般记3分,不太满意记2分,不满意记1分。

2 结 果

模拟组学员年龄为(30.25±3.91)岁,对照组为(29.33±3.68)岁,两组间的差异无统计学意义(P>0.05)。两组学员均通过执业医师考核和气管插管操作考核。模拟组、对照组支气管封堵器置入准确率分别为12/12、9/12,两组间的差异无统计学意义(P>0.05)。对照组有1名学员在置入支气管封堵器的操作过程中因患儿脉搏血氧饱和度<90%而停止操作,另2名学员置入支气管封堵器的操作时间超过180 s。模拟组支气管封堵器准确置入所需时间为(98.92±6.62) s,显著短于对照组的(141.90±20.91) s(P<0.05)。模拟组学员对教学满意度评分为(4.60±0.52)分,显著高于对照组的(3.90±0.57)分(P<0.05)。

3 讨 论

胸腔镜技术的发展使儿科胸部手术步入微创时代,熟练掌握小儿单肺通气的实施与管理成为儿科专科麻醉医师的必备技能。目前,越来越多的婴幼儿甚至新生儿的胸腔手术通过胸腔镜来完成[8],对儿科专科麻醉医师和具体的临床教学提出了更高的要求。上海市儿童医院传统的临床教学方法是由带教老师示范婴幼儿单肺通气的操作并讲解要点,学员观摩后逐步开展临床操作。由于存在婴幼儿实施单肺通气可选用的工具少、病例数少,气管和支气管内径较狭窄且黏膜柔嫩、血管丰富,反复操作易损伤,以及婴幼儿耐受缺氧时间短而不能进行长时间气道相关操作等因素,使传统的临床教学方法受到了很大的限制,导致学员的学习周期延长。

3D人体器官打印已应用于骨科、血管外科、手外科、口腔科等医学教学领域,并显示出其优势。辛曾峰等[4]将3D打印技术应用于复杂创伤骨科教学,有效提高了学员的动手能力;张章等[5]利用3D打印的病变主动脉模型结合临床教学,提高了学员对主动脉疾病的学习效果;马创等[6]将3D打印的手外伤骨折模型用于复杂手外伤教学;张勉等[7]利用3D打印的牙齿模型进行教学,帮助学员掌握牙齿的解剖形态特征,显著提高了石膏牙雕刻技术。3D打印技术在气道的模拟和气道相关临床实践教学方面同样具有优势。Wilson等[9]利用3D打印技术建立体外气道模型模拟导管置入,成功解决了肺蛋白沉积症患者需要术中行单肺通气后实施全肺灌洗术;Al-Ramahi等[10]将3D打印的气道模型用于气管异物取出的训练。

本研究是国内首次将3D打印的气管支气管模型用于婴幼儿单肺通气教学,结果显示,模拟组支气管封堵器准确置入所需时间显著短于对照组,模拟组支气管封堵器置入准确率有高于对照组的趋势,但两组间的差异无统计学意义;表明3D打印气管支气管模型用于婴幼儿单肺通气教学可提高教学质量。相较于传统教学方法,模拟教学培训可使学员在短时间内强化学习,重复进行体外模拟训练,能更快、更直观地从3D角度熟悉气管支气管的解剖结构及相关知识,熟悉支气管封堵器的操作手法,从而加快了学员实际操作的学习速度,在独立完成操作时已对相关操作过程和技巧具有一定的熟悉度。此外,学员在模型上训练后再进行临床实践会更加安全,对患儿多了一份人性化的照顾,这不仅反映了医学技术的进步,更标志着医学道德的进步[11],与目前临床教学的出发点相一致。同时,在培训中发现学员在模拟训练时较实体操作能更快地达到培训要求。分析其原因:模拟操作对象为无生命的体外气管支气管模型,学员适应较快;在模拟训练时环境代入感不强、心理压力小、操作顾忌少,故操作速度较实际操作快。此外,气管支气管模型用于单肺通气教学也丰富了带教老师的教学内容,提高了学员的主观积极性,弥补了传统临床教学方式的不足。本研究结果显示,模拟组学员对教学满意度评分显著高于对照组。借助3D打印技术,气管支气管模型在外观上具有真实感,左右主支气管的开口定位与婴幼儿解剖特点相近,解决了婴幼儿单肺通气的临床教学培训问题,并为纤维支气管镜临床操作培训提供了一种可靠的教学方法。

本研究在对学员进行考核时,考虑到婴幼儿气管内径细,纤维支气管镜和支气管封堵器同时在气管导管内操作的难度大,选择了将支气管封堵器置于气管导管外的方法。这种方法在临床工作中被证实用于年龄小的患儿安全有效、操作简单,且术后并发症发生率低[12-13]。在培训各阶段对学员和带教老师的要求:第1阶段,学员了解气管支气管相关的基础理论及支气管封堵器置入的演示过程,增加对操作的感性认识;第2阶段,两组在各自学习过程中进一步掌握气管支气管解剖结构,提升对支气管封堵器及单肺通气的认知程度,掌握置入支气管封堵器的操作手法和技巧;第3阶段,在考核时带教老师严格执行“放手不放眼”的原则,避免潜在的医疗事故发生风险,同时缓解学员的紧张情绪[14]。

目前,模拟教学越来越受到各个医学院校及教学医院的重视。模拟教学在各个医学领域及临床实践中,不仅使临床教学方法更丰富多彩,也能帮助学员更快熟悉操作流程及手法技巧,有助于缩短培训周期,降低因操作流程和手法技巧生疏导致的医疗事故发生风险。模拟教学在医学教育中的特殊价值必然会越来越得到体现,应用也越来越广泛。