松天牛小首螨的研究Ⅰ.生物学特性*

2022-10-15李俊楠朱禹臻陈润恺蔡梦玲黄炳荣吴松青张飞萍

李俊楠 朱禹臻 陈润恺 付 煜 蔡梦玲 黄炳荣 徐 云 吴松青 张飞萍

(1.福建农林大学林学院 生态公益林重大有害生物防控福建省高校重点实验室 福州 350002;2.福建省林业有害生物防治检疫局 福州 350003)

松褐天牛(Monochamusalternatus)是我国林业检疫性有害生物松材线虫(Bursaphelenchusxylophilus)的主要传播媒介,控制松褐天牛能够有效降低松材线虫病传播扩散风险,是防治松材线虫病的重要策略(陈龙等,2014; 蔡梦玲,2019)。生物防治松褐天牛具有持效期长、安全环保等优点,是控制该虫的重要方法。目前发现的松褐天牛天敌有100多种,主要包括昆虫致病菌(张立钦等,2000; 马良进等,2009)、天敌昆虫(陈沐荣等,1996; 杨忠岐,2004; 杨希等,2005; 张翌楠,2006; 辛玉翠等,2016)、昆虫病原线虫(Yamanaka,1994; Mamiya,1988)等,但有关松褐天牛寄生性螨类的研究鲜有报道。

松天牛小首螨(Paracarophenaxalternatus)隶属于小首螨科(Carophenacidae)小首螨属(Paracarophenax),由徐云和张飞萍于2010年首次在福建省闽侯县发现并命名(Xuetal.,2018)。该螨的成螨附着在松褐天牛成虫体腹面,对松褐天牛卵具有寄生性和致死力。目前,小首螨科共记述7属37种,现存6属,分别为Acarophenax,Adactylidium,Aegyptophenax,Aethiophenax,Paracarophenax和Paradactylidium,另一个为化石属Protophenax(Arjomandietal.,2017; Walteretal.,2017; Khaustovetal.,2018)。据文献记载,该科物种主要拟寄生昆虫卵,寄主专一性较强,可寄生天牛科(Cerambycidae)、拟步甲科(Tenebrionidae)、露尾甲科(Nitidulidae)、皮蠹科(Dermestidae)、象甲科(Curculionidae)、小蕈甲科(Mycetophagidae)和大蕈甲科(Erotylidae)等甲虫以及缨翅目(Thysanoptera)等昆虫(Katlavetal.,2015; Goldarazenaetal.,2001)。迄今为止,人们对该科物种知之甚少,除发表新种的文献记载外,未见有关其他研究报道。

小首螨属共记述8种,分别为P.dybasi(Cross,1965)、P.bambergensis(Krczal,1959)、P.undosus(Mahunka,1975)、P.paucisetosus(Mahunkaetal.,1977)、P.scolyti(Khaustovetal.,1999)、P.myzognathus(Walteretal., 2017)、P.triplaxophilus(Khaustovetal.,2018)和P.alternatus。松天牛小首螨是小首螨属的第8个种,也是该属第1个能够寄生天牛科昆虫卵的新物种。为了充分挖掘该螨的生物防治潜能,本研究阐明了松天牛小首螨的行为习性、寄生、发育、繁殖和寿命等生物学特性,以期为后续开发利用奠定基础。

1 材料与方法

1.1 供试松天牛小首螨和松褐天牛

供试松天牛小首螨为实验室饲养种群,以松褐天牛卵为寄主,采用自制螨虫培养盒培养。培养盒材质为透明PVC,方形,带盖,内径15 cm × 8 cm × 6 cm,培养盒底部垫1层15 cm × 8 cm × 3 cm的海绵,注入适量蒸馏水作为保湿基质,海绵上方铺1张12 cm × 7 cm滤纸,然后再铺1层10 cm × 5 cm的黑色PE膜作为螨虫观察背景和隔水屏障,PE膜外缘的滤纸吸水后起防止螨虫逃逸的作用。将松褐天牛卵放置在PE膜上,利用细软毛刷将螨虫扫到膜上,在25 ℃、相对湿度 85%的人工气候箱内培养至繁殖子代。供试松褐天牛为实验室饲养种群,幼虫利用自制半人工饲料饲养,成虫羽化后在25 ℃、相对湿度85%的人工气候箱内用1~2年生新鲜马尾松(Pinusmassoniana)枝条饲养至性成熟。供试松褐天牛卵为实验室饲养松褐天牛所产的新鲜卵粒。在上述饲养条件下,所有寄生形成膨腹体的松天牛小首螨均可完成发育并产下后代,发育速度较快、成螨活性较强、便于试验观察。

1.2 松天牛小首螨的形态与行为习性观察

在体式显微镜(Nikon SMZ800N)下观察松天牛小首螨的基本形态特征,利用Capture 2.1软件测量松天牛小首螨体长和体宽,同时观察松褐天牛成虫携螨情况。利用体式显微镜观察和拍摄携螨松褐天牛产卵时其携带松天牛小首螨的活动过程。采用1.1的方法将10粒松褐天牛卵放置在螨虫培养盒,然后将新胎生松天牛小首螨接入盒内,在体式显微镜下观察松天牛小首螨的寄生、发育、交尾和繁殖等行为特性。

1.3 松天牛小首螨对松褐天牛卵的寄生率

根据野外捕获松褐天牛携螨情况,将约300头新胎生的松天牛小首螨装入50 mL离心管内,然后将完成交尾并镜检确认不携螨的松褐天牛雌成虫单独放入离心管内,用脱脂棉封紧管口让松天牛小首螨聚集附着到天牛体表,24 h后取出天牛。将携螨松褐天牛雌成虫放入小型透明PVC养虫盒中,养虫盒内供以适量新鲜马尾松嫩枝及松枝产木1根,并在25 ℃、相对湿度80%条件下单头饲养,60 h后取出产木(期间松天牛小首螨尚未完成1代,无子代小首螨再寄生现象),剥开产木树皮观察统计松褐天牛产卵数量,在显微镜下观察统计天牛卵被松天牛小首螨寄生情况,若形成膨腹体则认定为被寄生。试验设25个重复。

1.4 温度对松天牛小首螨发育的影响

将新产松褐天牛卵放置在1.1所述螨虫培养盒中,为了确保天牛卵具有较高的被寄生率,同时控制寄生在天牛卵上的松天牛小首螨膨腹体数量,便于对膨腹体进行持续观察,每盒放置20粒卵并接入新胎生松天牛小首螨100头,后放入不同温度的人工气候箱中。设置17、21、25、29和33 ℃5个温度梯度,相对湿度均为80%,每温度处理设上述3个重复。在接入松天牛小首螨后每12 h观察1次,记录每头松天牛小首螨寄生天牛卵至子代成螨自母体胎生的历期。根据有效积温法则,采用最小二乘法计算松天牛小首螨发育起始温度和有效积温(杨忠岐,2000)。需要说明的是,在17 ℃时松天牛小首螨寄生率相对较低,同时培养温度低于室温,观察时部分膨腹体出现挂水珠的现象,故未列入统计; 在33 ℃时培养体系高温高湿,部分膨腹体长霉(长霉的膨腹体也能正常产下后代),为避免观测误差未将长霉的膨腹体列入统计范围。因此,这2个温度处理下的观察螨数相比其他温度处理少。

1.5 温度对松天牛小首螨膨腹体大小的影响

在1.4的试验中,同步测量各温度处理下松天牛小首螨膨腹体颜色变为琥珀色时的体积。观察表明,该阶段膨腹体不再增大,为发育过程中体积稳定阶段。由于成熟的松天牛小首螨膨腹体呈椭球体形,故利用Capture 2.1软件测量其大小,利用椭球体公式V=4/3π ×a×b2(a为长度,b为宽度)计算其体积。试验完成后比较分析不同温度下松天牛小首螨膨腹体的大小。

1.6 温度对松天牛小首螨雌成螨寿命的影响

将小片吸有蒸馏水的滤纸放入1 μL透明PCR管中,用细软毛刷将新胎生小首螨雌成螨挑至管中,每管挑入1头,盖上管盖,放入不同温度人工气候箱中,每5天观察1次松天牛小首螨存活情况。若发现未动且用毛刷轻触无反应,则认定为死亡。本试验观察直至所有螨虫死亡为止。设置5、10、15、20、25和30 ℃6个温度梯度,每温度设30头松天牛小首螨重复。

1.7 松天牛小首螨的繁殖力

将20粒松褐天牛卵放置在1.1所述螨虫培养盒内,然后接入松天牛小首螨100头,于25 ℃、相对湿度 80%的人工气候箱中培养。共有59头小首螨成功寄生并形成膨腹体。在膨腹体发育至最大后,采用与1.5相同的方法测定其体积,同时记录每个膨腹体产下子代的数量。根据测定结果,将膨腹体体积(V)划分为V< 1.0 mm3、1.0 mm3≤V< 2.0 mm3、2.0 mm3≤V< 3.0 mm3、V≥ 3.0 mm3,据此分析繁殖力与膨腹体大小的关系。

1.8 数据分析

采用单因素方差分析(ANOVA)和LSD多重比较分析不同温度松天牛小首螨发育历期、不同温度膨腹体大小、不同温度成螨寿命、不同体积范围松天牛小首螨繁殖力的差异。所有统计分析采用SPSS 23.0软件完成。图表制作采用Prism 7.0和Microsoft Excel 2007软件完成。

2 结果与分析

2.1 松天牛小首螨的形态与行为习性

2.1.1 形态特征 松天牛小首螨呈琥珀色、半透明,体微小。雌成螨体长约243 μm,体宽约106 μm,须肢较长,移动能力强; 雄成螨体长约150 μm,体宽约95 μm,须肢较短,移动能力较弱。

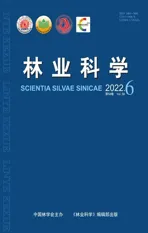

2.1.2 携播习性 松天牛小首螨通过松褐天牛雌雄成虫携播,成螨主要附着在天牛成虫体胸腹部腹面沟缝处(图1A),如足窝、前脊沟、前腹沟和腹脊沟等,呈聚集分布,不喜活动。每头天牛携螨数百到上千头。

2.1.3 寄生行为 松褐天牛成虫产卵时,其携带的部分松天牛小首螨从附着不动变得活跃,沿天牛腹部爬上产卵器,顺着产卵器进入刻槽,爬至天牛卵表面,寻找卵壳适宜的位置将口针插入卵内吸食卵液。吸食时小首螨身体固着不动,仅须肢不时摆动,直至腹部膨大。部分小首螨因天牛取食、爬行、交尾、产卵等行为掉落至松树枝干表面,然后不断爬行寻找刻槽并进入其中寄生天牛卵。在小首螨寄生松褐天牛卵初期,部分螨虫会因为受惊或者吸食点位不佳等原因而收回口针,重新寻找更佳的位置刺入取食。松褐天牛卵被寄生后逐渐干瘪、死亡。该螨子代可继续寄生同一松褐天牛卵,1粒天牛卵最多可被3代小首螨寄生(含亲代),同时,1粒松褐天牛卵上最多可被38头小首螨寄生,且全部产下后代。

图1 松天牛小首螨雌成螨(A)、膨腹体(B)和成螨羽化(C)Fig. 1 Female adult mites (A), physogastry (B) and adult mites emergence (C) of Paracarophenax alternatus

2.1.4 发育过程 松天牛小首螨一生仅见成螨阶段,卵和若螨均在母体膨腹体内完成发育。雌成螨寄生松褐天牛卵后不断吸食卵液,腹部不断膨大,形成透亮圆润的膨腹体,其长宽比逐渐趋近1(胎生前平均长宽比为1.08,图1B)。在膨腹体停止膨大后可见子代若螨在其内活动。随着若螨发育膨腹体颜色逐渐加深直至变成琥珀色,表面现皱缩纹。若螨完成发育后,成螨破壳自膨腹体内逐头爬出(图1C)。

2.1.5 繁殖行为 松天牛小首螨营两性生殖,胎生,若螨在母体膨腹体发育成熟后,雄成螨率先自膨腹体爬出并在旁等待。1个膨腹体通常只产1~2头雄螨,其余均为雌螨。雌成螨逐个爬出膨腹体后即寻找雄成螨交尾。交尾时雌螨用须肢接触雄螨,然后雄螨爬至雌螨背面,转而移至腹面完成交尾,整个交尾过程持续3~6 s。完成交尾的雌螨即离开,雄螨在原地等待其他雌螨。成螨自膨腹体胎生的时间持续2~4 h。完成交尾的雌螨即选择松褐天牛卵寄生或爬行离开,未见雄螨寄生松褐天牛卵,且雄螨通常在膨腹体胎生完成后的数小时内死亡。

2.2 松天牛小首螨对松褐天牛卵的寄生率

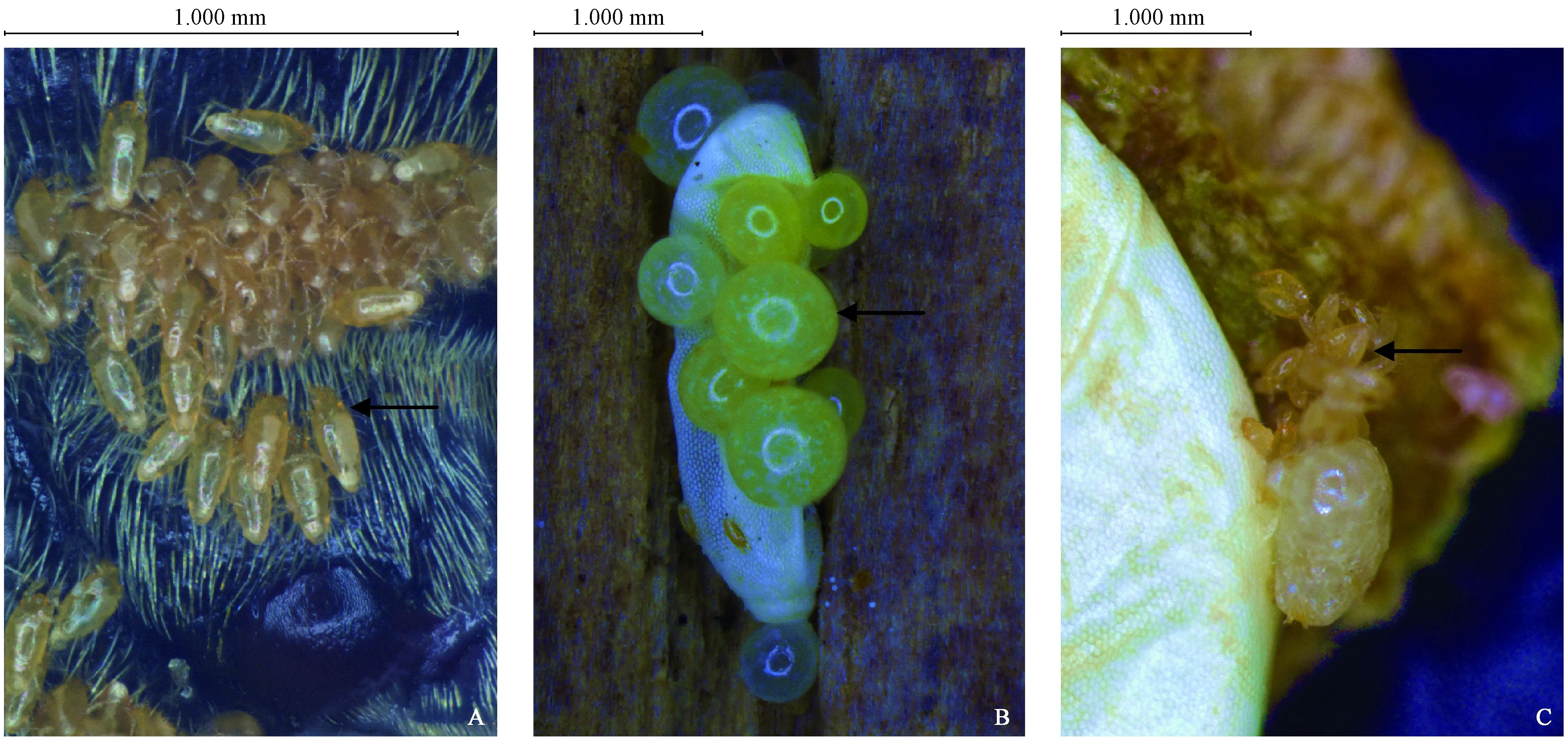

松天牛小首螨对松褐天牛卵的寄生情况见表1。解剖观察的25根产木中均有松褐天牛卵被寄生,其中9根产木上100%的卵被寄生,占产木总数的36.0%; 18根产木上85%以上的卵被寄生,占产木总数的72.0%。单根产木上松褐天牛卵被寄生率最低为18.19%,最高为100%,平均80.85%。所有被该螨寄生的松褐天牛卵均干瘪、死亡。

2.3 温度对松天牛小首螨发育的影响及其发育起点温度和有效积温

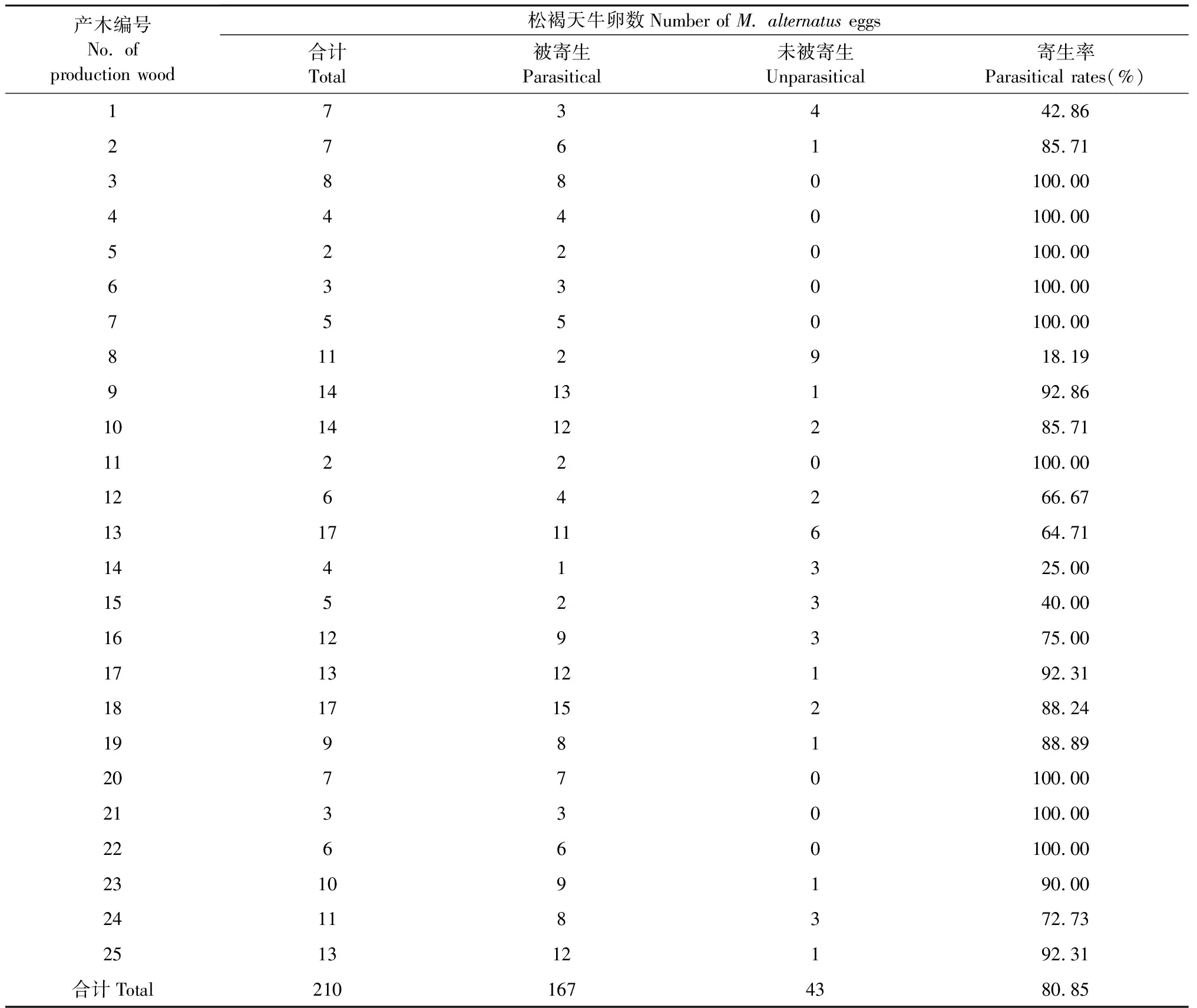

不同温度下松天牛小首螨的发育历期见表2。温度对松天牛小首螨的发育历期具有显著影响(df = 4,770,F= 647.738,P< 0.01),在17 ~33 ℃范围内,随着温度升高其发育历期显著缩短,其中17 ℃下的发育历期最长,平均6.9天;33 ℃下的发育历期最短,平均2.2天,前者是后者的3.1倍。根据有效积温法则计算,松天牛小首螨的发育起点温度为(10.44 ± 0.09)℃,有效积温为(46.28 ± 0.28)d·℃,温度和发育速率的关系式为:T= 10.44 + 46.28V。

表1 松天牛小首螨对松褐天牛卵的寄生率Tab.1 Percentage of M. alternatus eggs parasitized by P. alternatus

表2 不同温度下松天牛小首螨的发育历期①Tab.2 The developmental duration of P. alternatus under different temperature conditions

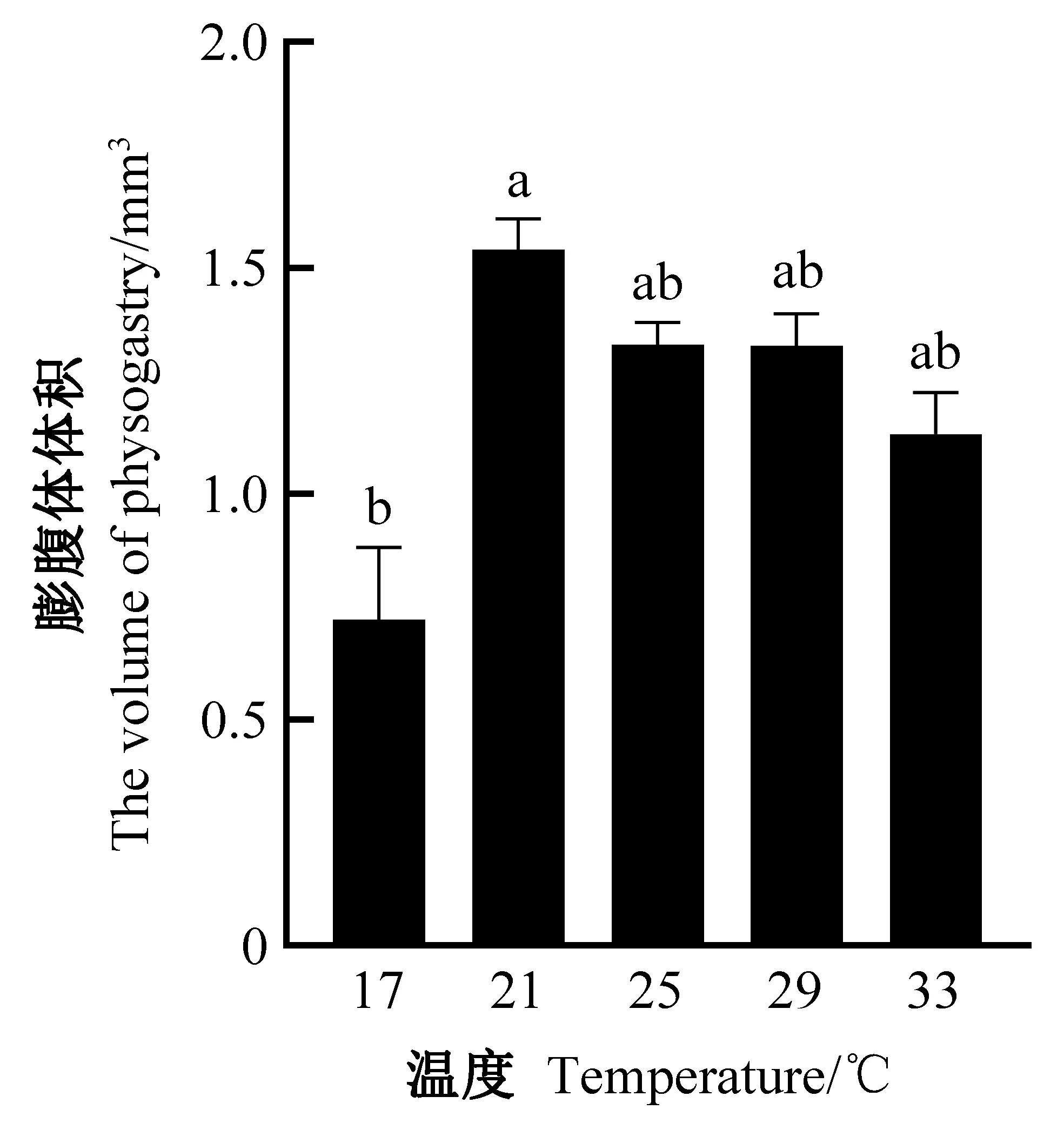

2.4 温度对松天牛小首螨膨腹体大小的影响

温度对松天牛小首螨膨腹体体积具有显著影响(df = 4,770,F= 4.307,P< 0.01),17 ℃下的膨腹体最小,平均体积为0.72 mm3;21 ℃下的膨腹体最大,平均体积为1.54 mm3,是前者的2.1倍;25、29和33 ℃下的膨腹体体积之间无显著差异,三者尽管均比21 ℃下的小,比17 ℃下的大,但其差异均未达显著水平(图2)。

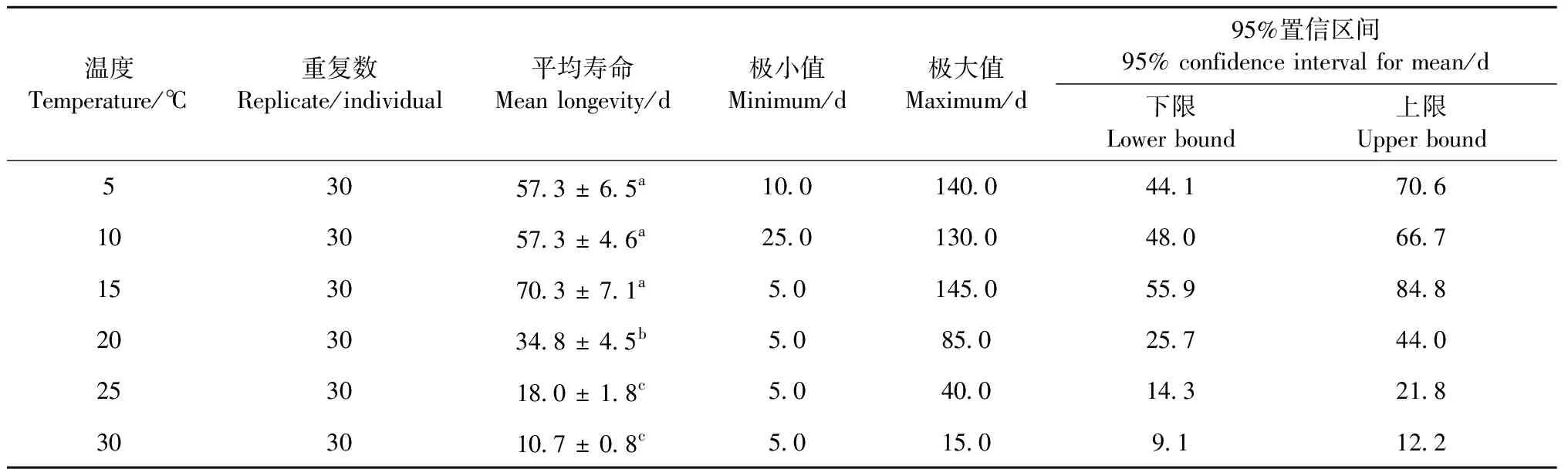

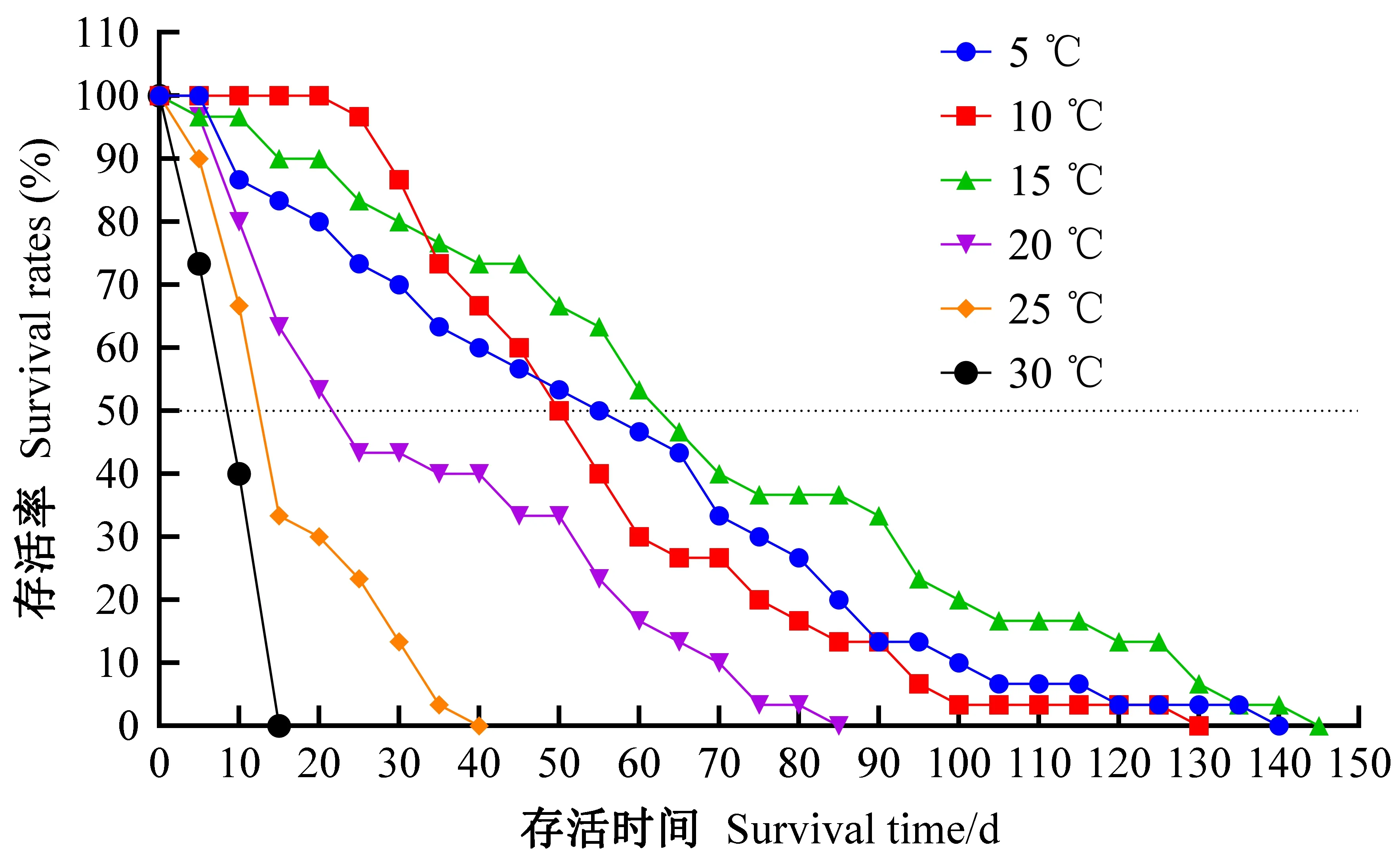

2.5 温度对松天牛小首螨雌成螨寿命的影响

温度对松天牛小首螨雌成螨的寿命具有显著影响(df = 5,174,F= 25.276,P< 0.01),在5~15 ℃范围内,雌成螨的平均寿命之间无显著差异,其中15 ℃下的平均寿命最长,达到70.3天;当温度上升到20 ℃时,其平均寿命骤减至34.8天,25 ℃时减至18.0天,30 ℃时仅为10.7天(表3)。

松天牛小首螨雌成螨在不同温度下不同阶段的存活情况见图3。20 ℃以上时,该螨在各个阶段的存活率均明显低于15 ℃及其以下温度,且随着温度升高该螨的存活率显著降低。在30 ℃时松天牛小首螨15天后的存活率降至0,25 ℃时存活率在10~15天之间降至50%以下,40天后降至0; 20 ℃时存活率在20~25天之间降至50%以下,85天后降至0。在15、10和5 ℃时,松天牛小首螨50%个体存活的时间分别出现在60~ 65天之间、50和55天,上述温度下的最长存活时间可达130~ 145天。

图2 不同温度下松天牛小首螨膨腹体体积Fig. 2 The volume of physogastry of P. alternatus under different temperature conditions不同小写字母表示差异性显著(P < 0.05)。Different lowercase letters indicate significant differences (P < 0.05) among different temperature.

表3 不同温度下松天牛小首螨雌成螨的寿命①Tab.3 The longevity of P. alternatus female adults under different temperature conditions

图3 松天牛小首螨雌成螨在不同温度下不同阶段的存活率Fig. 3 Survival rate of P. alternatus female adults under different temperature conditions in each stage

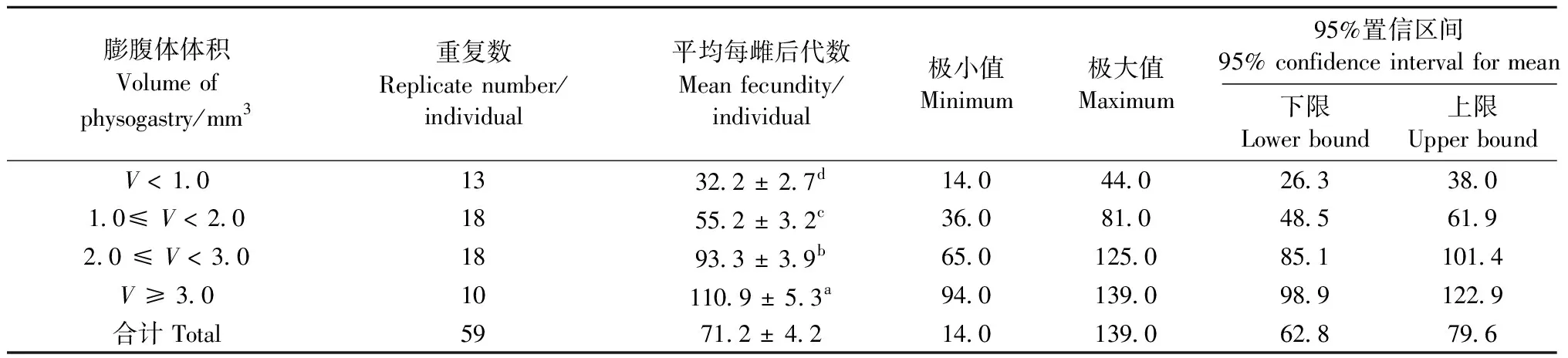

2.6 松天牛小首螨的繁殖力及其与膨腹体大小的关系

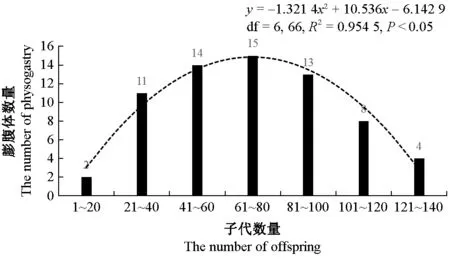

松天牛小首螨的膨腹体大小及其繁殖力见表4。在25 ℃、相对湿度 80%条件下,每雌平均可产71.2头后代,最少14头,最多139头。从松天牛小首螨繁殖子代数量的频次分布情况(图4)可以看出,有17.9%的膨腹体产下成螨数多于100头,37.3%多于80头,59.7%多于60头,80.6%多于40头,仅有3.0%少于20头。

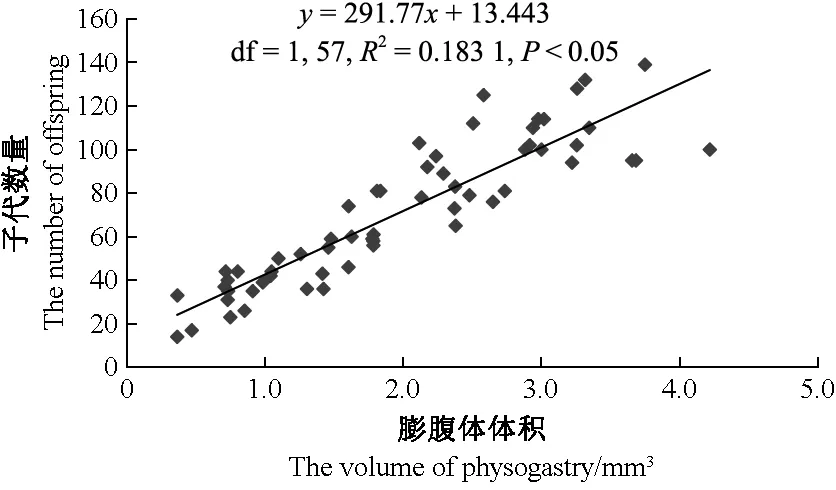

从表4还可以看出,成功寄生并繁殖后代的59头小首螨的膨腹体大小具有差异。方差分析表明,膨腹体体积对松天牛小首螨繁殖力具有显著影响(df = 3,55,F= 79.548,P< 0.01),随着体积增大其后代数量显著增多。当膨腹体体积小于1.0 mm3时,每雌平均可产成螨32.2头,但当膨腹体体积大于3.0 mm3时,则平均每雌可产成螨110.9头。松天牛小首螨每雌产出成螨数量与膨腹体体积呈显著线性正相关(图5)。

表4 松天牛小首螨膨腹体体积及其繁殖力(25 ℃, 相对湿度80%)①Tab.4 The fecundity and the volume of physogastry of P. alternatus(25 ℃, RH 80%)

图4 松天牛小首螨繁殖力的频次分布Fig. 4 The frequency distribution diagram of the fecundity of P. alternatus

图5 松天牛小首螨繁殖力与膨腹体体积的关系Fig. 5 The relationship between the fecundity and the physogastry volume of P. alternatus

3 讨论

在我国长江流域及其以南的广大林区,采用化学、生物、物理等措施防治松材线虫病媒介昆虫松褐天牛是遏制松材线虫病扩散蔓延的主要策略之一。在松褐天牛生物防治实践中,长期以来主要通过释放花绒寄甲(Dastarcushelophoroides)、肿腿蜂(Sclerodermaspp.)防治天牛幼虫,或通过释放特定株系的绿僵菌(Metarhiziumspp.)、白僵菌(Beauveriaspp.)防治天牛成虫(张连芹等,1991; 赵锦年等,2000; 吾中良等,2001; 郑丽平,2013; Yangetal.,2014)。松褐天牛卵产在松树枝干皮下刻槽中,不能移动且分布浅,既没有成虫一样的坚硬外骨骼保护,也不像幼虫一样受到松树树干的保护,因此易受外界环境影响,属于该虫生活史中的薄弱环节。然而,生产实践中始终缺乏针对松褐天牛卵有效的生物致死因子。本研究在福建闽侯首次发现松天牛小首螨能够寄生和致死松褐天牛卵,且寄生致死率高,室内观察该螨对松褐天牛卵的寄生率达80.85%,被寄生的天牛卵均全部干瘪、死亡,这为生物防治松褐天牛提供了一个极有发展潜力的新选项。

在害虫生物防治中,释放的天敌能否高效快速传播是影响生物防治效果的一个重要因素。本研究发现,松天牛小首螨属于携播螨类,大量成螨附着在松褐天牛成虫胸腹面,在天牛产卵时沿产卵器爬行到刻槽中寄生天牛卵。该螨也可因天牛成虫取食、爬行、交尾和产卵等行为而掉落至松树枝干表面,加上螨体微小,易于进入树皮缝隙搜寻寄主,因此这些掉落的螨虫也能在松树枝干表面搜寻并寄生松褐天牛卵。由于松褐天牛成虫活动能力较强、活动范围较广,松天牛小首螨能够通过松褐天牛成虫的行为而较高效地传播,有利于该螨在林间扩散和发挥控害作用,是在未来实践应用中的一个潜在优势。

害虫生物防治中释放天敌在野外的建群和种群扩张能力是影响生物防治效果的关键因素。本研究发现,松天牛小首螨营两性生殖,胎生,繁殖力强,雌性比率高(每雌所产后代仅1~2头雄螨,其余均为雌螨),25 ℃下每雌平均可产后代71.2头,这些后代中绝大多数均为有寄生能力的雌成螨,具有搜索寄生致死松褐天牛卵的能力; 同时,该螨发育速度快,在17 ℃下平均6.9天、33 ℃平均2.2天即可完成1个世代。 因此,在适宜的温度和充足的寄主等条件下,即使在野外释放少量的松天牛小首螨,其种群也可在短期内快速膨胀,这一特性有利于其在未来实践应用中快速建立种群和发挥控害作用,也有利于其人工规模化扩繁,表现出应用成本低、能够快速生效的良好应用潜能。

人工规模化扩繁天敌是实施大面积生物防治的基础条件。本研究发现,温度是影响松天牛小首螨发育速度的重要因子,随着温度升高该螨发育历期显著缩短,17和21 ℃下的发育历期分别为6.9和4.7天,而25~33 ℃之间发育历期均在3天以内,17 ℃下松天牛小首螨寄生率相对较低。 同时,温度也是影响雌螨膨腹体大小的重要因子,17 ℃下的膨腹体最小,21~33 ℃下的膨腹体均比较大,由于雌螨膨腹体大小与其繁殖力密切相关,随着膨腹体增大其繁殖力显著且大幅增强,如膨腹体体积小于1.0 mm3时的产螨量仅为32.2头,大于3.0 mm3时则可达110.9头,因此推测温度对该螨的繁殖力也具有显著影响。综合上述研究认为,在松天牛小首螨的人工规模化扩繁中,温度是影响扩繁效率的重要因素,而21~33 ℃也许是适宜的繁育条件。

天敌螨类的商品化存储方法是关系实践应用的一个重要环节,低温存储天敌螨类是目前生产上常用的做法。松天牛小首螨一生仅见成螨和雌螨膨腹体,由于雌成螨具有寄生和繁殖能力,因此雌成螨和雌螨膨腹体是作为存储对象的唯二选项。然而,研究中发现雌螨膨腹体对湿度要求高,而高湿环境下容易发霉,相较之雌成螨是更合适的选项。本研究发现,温度可显著影响雌成螨寿命,15 ℃下雌成螨的平均寿命可达70.3天,与5 ℃和10 ℃下的平均寿命无显著差异;但当温度上升到30 ℃时平均寿命显著缩短为10.7天。因此认为,在松天牛小首螨未来的商品化应用中,在5~15 ℃条件下存储雌成螨也许是一个较优的选项。

此外值得关注的是,25 ℃以上温度下该螨雌成螨的平均寿命不到20天,显著短于20 ℃以下温度条件,而我国南方地区松褐天牛成虫产卵高峰季节(5—8月)的气温多在25 ℃以上,因此温度可能成为制约该螨野外应用的潜在重要因子。但在研究中发现,当松天牛小首螨附着在松褐天牛成虫体上时,即使是在25 ℃或者更高温度下,其寿命比离体单独培养也要长得多。尽管这一现象的形成原因尚待进一步研究明确,但这无疑是有利于松天牛小首螨这类携播螨类天敌野外宿存和发挥生防效应的积极要素。

4 结论

松天牛小首螨作为新发现对松材线虫病媒介昆虫松褐天牛卵具有寄生致死作用的天敌,具有寄生致死率高、发育速度快、繁殖力强、易于人工扩繁和传播扩散等优势,是极具应用潜能的生物防治因子。然而,有关该螨的寄主范围、越冬习性、人工扩繁、野外应用技术和实际效果等仍需进一步研究。