论我国传统婚姻制度的社会性解构及当代影响

2022-10-14王东阳

王东阳

(中国政法大学 法学院,北京 100000)

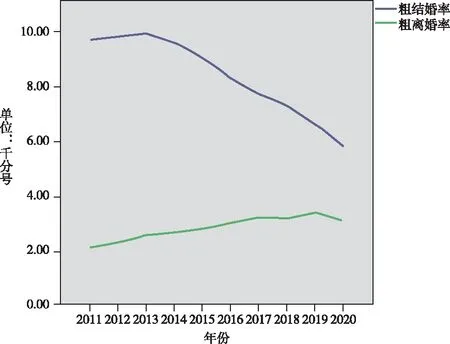

民政部《2020年民政事业发展统计公报》显示:我国的结婚率已连续5年呈下降态势,由2016年的8.3%下降至2020年的5.8%(1)参见《2020 年民政事业发展统计公报》,http://images3.mca.gov.cn/www2017/file/202109/1631265147970.Pdf,2022年1月15日。。在这种局面下,社会与家庭性催婚趋于常态,像“父母催婚是为了完成自己的KPI”“95后成被催婚对象”等话题屡屡占据新闻热搜。同时,民政部相关数据显示,我国的离婚率近10年来总体呈上升态势(见图1)(2)我国2010年的离婚率为2.0%,且连续10年上升至2019年的3.4%,参见《中华人民共和国民政部统计公报》,http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/,2022年1月15日。。婚姻稳定性、存续性的降低成为社会面临的重要问题,这也必然引发生育率的降低、老龄化的加剧等问题。与此同时,在婚姻渐趋私人化的过程中,婚姻逐渐摆脱家庭干预,成为当事人双方自主选择的结果。此外,男女关系的建构亦趋于多元,婚姻本身甚至成为男女双方建构关系的众多选项之一。引发上述现象的部分原因在于:作为一种建构性社会制度,婚姻制度具有社会性与自然性之二重属性。在我国传统社会中,婚姻制度的社会属性通过神圣化、礼法化等方式被建构起来以对抗其固有的自然属性。随着近现代历史进程的推进,以社会性为内核的传统婚姻制度建构逐步瓦解、消弭,随之而来的是其自然属性的回归与现代婚姻制度的重塑(3)需要说明的是,婚姻上述之二重属性作为本文所建构之理想类型,社会性与自然性间的分野并不是非此即彼的,两者偶有竞合。本文对于二者转变的阐述仅仅是为了阐发一种趋势,并区分二者的主流与边缘、原生与派生关系。。

图1 2011—2020我国结婚率与离婚率

一、传统婚姻制度的社会性建构

婚姻的社会性,即婚姻的社会属性,它是人类区分于其他物种的重要表征,与此相对的概念是自然属性。在我国传统社会,家庭是社会构成的基本单元,而婚姻社会性建构的基础性和重要性不言而喻。中国传统社会以一夫一妻制为基本的婚姻形态,同时以宗法血缘为媒介构建社会关系,其本质目的在于规范社会秩序[1]。传统婚制的神圣性建构塑造了人们对婚姻的价值观念和思想认同,激发着人们进入婚姻、维系婚姻、繁衍子嗣的动力[2]。中国传统婚制以尊卑有差的家制内核为代表形态[3],婚姻家庭文化围绕封建制度为核心发展起来,其特点体现为:家长对婚姻的决定权、注重传宗接代、男尊女卑、等级森严、对女性单方面有贞操的道德伦理要求等[4]。

“作为一种后结构主义心理学理论,建构主义(Constructivism)将认知理解为一种解释性的、递归的、非线性的建构过程,这是一个主动学习者与周围社会世界进行互动的过程。”[5]社会性建构的理论本源之一来自于社会建构主义,即维果茨基有关社会文化的心理学观点:“个人的认知结构是在社会交互作用中形成的,发展正是将外部的、存在于主体间的东西转变为内化为内在的、为个人所特有的东西的过程。”[6]传统婚姻的社会性建构从本质上来说,是在建构以男女、家族关系为主要内容的社会意义体系,以稳定社会事业社群的人事关系与运行效率。意义体系的建构使得传统婚制逐步社会化、观念化,并得到民众普遍的心理认同。在我国的传统社会中,婚姻被纳入了多元的、高度结合的意义体系框架内,具体表现为婚姻的神圣化和礼法化。

(一)传统婚姻的神圣性建构

天人观念下的上天崇拜建构了传统婚姻的神本信仰,伦理观念下祖先崇拜建构了传统婚姻的神本信仰。作为神人关系建构的两种不同类型,前者是宗教性的,后者是非宗教性的;前者是以“超自然关系为基础的信仰”,后者是以“超社会力量崇拜为核心的信仰”[7]。

1.上天崇拜建构了传统婚姻的神本信仰。“天”和“人”是中国传统哲学的两个重要概念,其分别对应了“天道”和“人道”,对二者关系的论述是传统哲学中的重要命题。就诸多学说的地位而言,“天人合一”学说构成了一种“根本性的哲学命题”和“思维模式”[8]。观念意义上的“天人合一”表现了一种天人之间的“相即不离的内在关系”。在此观念下,个体、“人道”被隐喻于上天与“天道”之中,上天的运作规律便与世间万物的发展规律结合了起来,神圣性便隐喻于世俗之中,正所谓“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子”[9]675“乾道成男,坤道成女”[9]561“一阴一阳之谓道”[9]571。由此以来,男女之结合便与天地、乾坤和阴阳等概念联系了起来。

2.祖先崇拜建构了传统婚姻的人本信仰。人本信仰是一种超社会的信仰,它“往往借助于世俗国家权力或其他相关力量来建构自己的信仰体系,并且把民族、国家、权力关系等视为其信仰对象”[10],基于我国传统的自然经济结构、宗法制度土壤、儒家伦理学说等多重质素,族权在传统封建专制社会中成为了一种极其稳固的社会权力。而祖先崇拜这一人本信仰的建构便是借助族权这一社会权力的结果,将其视为信仰对象,赋予家族社群在地缘上的凝聚力、向心力和稳定性,家族所崇拜的祖先便成为了“家族团结的象征”[11]。因此,祖先崇拜对于家族的重要性是不言而喻的,“中国的家族是着重祖先崇拜的,家庭的绵延,团结一切家族的伦理,都以祖先崇拜为中心”[12]。夫妻关系作为家族关系的一环,其稳定性的维护同样有赖于这种人本信仰,正所谓“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,下以继后世也,故君子重之”[13]1182。这也使得婚姻从目的上就呈现出了家族性的特点。

(二)传统婚姻的礼法化建构

传统婚制与礼法的关系尤为密切,且有其各自的功用。“然礼究系代表当代社会意识大量上之同,且或有现代民事法之用;法则在昔用以辅礼,或济之以政,或齐之以律:不特将所视为正则之婚姻,纳入礼法范围之内,并予以各种保障,故礼也,法也,与所谓确定的婚制之关系,甚为密也。”[14]同样,在共同作用的基础上,礼、法对于婚姻的社会性建构有着各自的分工。

1.礼与婚制的关系。礼建构了一套完整的仪式性、程序性行为规范体系,记载了关于婚姻的目的、禁忌、缔结、解除、夫妻地位、亲属关系等内容,为婚姻之存在、对象和内容等方面提供着正当性支撑。如作为“五礼”之一,“嘉礼”之区分之一便是有关男女的亲成;又婚姻缔结和解除也应当遵循一套完整的程序和仪式:如缔结前期双方父母的磋商与媒妁的斡旋,若“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母国人皆贱之”[15]。关于中期的“六礼”以及后续的觐见与庙见之礼,《礼记》有言:“不迁于祖,不祔于皇姑 ,婿不杖、不菲、不次,归葬于女氏之党,示未成妇也。”[13]371同时,婚姻的解除也应当遵循“七出”(即“不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去[16]246”)与“三不去”(即“有所取无所归,不去;与更三年丧,不去;前贫贱后富贵,不去[16]247”)等若干原则。可以说,礼涵盖了婚姻的实质和形式要件,正所谓礼以‘义’起而以‘仪’明——“婚义”成为了婚礼的抽象表现,而“婚仪”成为了婚礼的形式表现。

2.法与婚制的关系。法以国家刑罚权而非礼之社会认可度作为基础,与礼确定的纲要性内容进行接轨、细化和补充,赋予其在国家法律层面“因时制宜”的实际操作性。首先,在传统婚姻制度中,婚政是国家行政的重要一环。如“媒氏”是周朝国家机构的重要官职,其婚姻行政管理的部分职能在《周礼》中有着详尽的记述:

媒氏掌万民之判。凡男女自成名以上,皆书年月日名焉。令男三十而娶,女二十而嫁。凡娶判妻入子者,皆书之。中春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁。若无故而不用令者,罚之。司男女之无夫家者而会之。凡嫁子娶妻,入币纯帛,无过五两。禁迁葬者与嫁殇者。凡男女之阴讼,听之于胜国之社;其附于刑者,归之于士。[17]

其次,婚姻的禁忌性内容和处置都被纳入了国家法的框架之内①(4)① 早在战国时期,《法经》的《杂律》中就纳入了奸淫事例,《九章律》中增设《户律》章,魏晋时期,皆存《户律》,北魏律亦存《户律》,北齐立法将婚附于户,作《婚户》。又如隋开皇律的《户婚》,唐律中的《户婚》,宋《刑统》中的《户令》,元之《新格》,明清之《户律》。。有关族内婚、姻亲婚、夫家亲属婚的诸多禁忌性内容及具体处置都由法律具体规定。如族内婚之禁忌:《唐律疏议》“同姓为婚”,《宋刑统》“同姓及外姻有服共为婚姻”,《大明律》和《大清律例》的“同姓为婚”;又如姻亲婚之禁忌:《唐律疏议》的“同姓为婚”,《宋刑统》的“同姓及外姻有服共为婚姻”,《大明律》和《大清律例》的“尊卑为婚”;再如娶亲属妻妾之禁忌:《唐律疏议》的“为袒免妻嫁娶”,《宋刑统》的“同姓及外姻有服共为婚姻”,《大明律》和《大清律例》的“去亲属妻妾”条款等。

二、传统婚姻制度的社会性解构与转型

伴随着近代以来现代主义②(5)② 不同学者对于现代性亦有不同的表达和理解,现代性通常指涉理论层面的自由主义、马克思主义、资本主义、西方启蒙思想下的理性主义、经验主义观念等。思潮的冲击,传统婚制的社会性建构趋于瓦解,这一过程即所谓的婚姻制度近现代化。不同学者也论述了婚制近现代化这一转型过程:婚制近代化的重要内容便是由尊卑有差到人格平等,男尊女卑到男女平权等核心价值的转变,但同时这种近代化更多是基于一种“外因诱发式的被迫式变革”,新型的婚姻观念更多地被悬至于法律文本之上[3]。民国婚姻法对于一夫一妻制的规定有名而无实,“新旧并存,中西共用”成为这一时期婚俗变化的重要特点。同时婚俗的变革在城市与农村之间存在较大的差异,变革在城市居于主导,而农村并未受到太多的影响[18]。陕甘宁边区的婚俗改革使自由、文明、平等的观念逐步被人民所接受,旧式婚俗被打破,婚姻仪式从简,择偶观念发生转变[19]。建国初期的婚姻法制变革采取了法律婚主义。《婚姻法》体现了男女平权的精神,同时婚姻逐渐由家庭本位向个人本位过渡[20]。我国《民法典》在立法价值上体现了对婚姻家庭伦理属性和团体价值的维护,强化对弱者的保护,实现法律的实质正义[21]。

从我国婚姻制度的历史演变实际来看,所谓婚制近现代化主要但不完全表现为婚姻的神性祛魅和婚制的礼法性解构,二者都致使传统婚姻的社会性建构趋于瓦解,婚姻于传统与现代之间悄然分野。但传统婚姻的相关质素又存在于人们的观念之中,并一定程度上对近现代的婚姻观念和制度施加着潜移默化的影响。

(一)传统婚姻的神圣性祛魅

1.天道不再被隐喻于婚姻中,上天崇拜式微。作为启蒙运动所“依赖的三大支柱之一”,理性主义倡导对理性的信仰,“即具有逻辑关联的法律结构和易于论证或验证的概括”[22]。启蒙运动以来,人们倾向于强调理性主义的绝对价值。而神本信仰与理性则在启蒙运动中显示出了明显的背离。其中具有批判意识和怀疑精神的理性主义思想家,无论是经验论者、唯理论者或是自然科学家,都对宗教的神学教义进行着无情的批判[23]。随着西方理性主义思潮的冲击和西学东渐的展开,我国传统婚姻制度面临理性主义的冲击,婚姻渐渐脱离了“宗教性领域”,渐趋世俗化(Secularization)。如上所述,尽管历史上的中国并非宗教国家,宗教团体也并未拥有如西方国家一样的宗教权力,但不可否认的是传统婚姻的神圣性是与宗教性相联系的,尤其是当“天人合一”“圣人以神道设教,而天下服矣”[9]190的神道观被嵌套在儒家礼义之上而将儒家定义为一种特殊的宗教时。随之而来的便是“天道”与“人道”的分野,以及上天崇拜的式微。

2.族权对婚姻的影响力削弱,祖先崇拜衰落。“中国古代是沿着由家而国的途径进入阶级社会的,因此宗法血缘关系对于社会的许多方面都有着强烈的影响,尤其是宗法与政治的高度结合,造成了家国一体、亲贵合一的特有体制。家是国的缩微,国是家的放大。”[24]165“家国同构”是中国传统社会政治结构鲜明的个性特征之一,所谓“家”,即是拥有血亲关系的家庭、家族和宗族的概括性表述,所谓“国”即是家族的放大,皇帝是国家的元首,同样也是皇族的宗子。“家国同构”的社会政治结构便在此二元关系中形成了稳定的、悖反式的矛盾运作:“王权跳不出宗法血亲关系的网络,而族权又被置于王权的统治之下”[25]。随着西方资本主义、民主共和观念的冲击和国家政权结构的近代化,传统政治结构呈现出了新的特点:“家国同构”的传统政治结构被打破,王权和族权衰落。传统婚姻的人本信仰便是以族权为核心进行建构的,随着王权和族权的衰落,家族对男女婚姻的干涉力日趋衰微,祖先崇拜流于形式。

(二)传统婚姻的礼法化解构

1.礼不再构成婚姻的正当性基础。步入近代后,在资产阶级自由、平等、民主的思想冲击下,儒家文化陷入困境,礼面临解构危机[26]。一是礼治秩序解体。国人奉行的“天下”观受到了前所未有的冲击。二是传统礼教衰落。晚清时期,礼教发展极端化、病态化,成了中华文化的负担。三是传统礼义败落。新文化运动时,中国知识分子的价值取向已经发生了根本性的转变[26]。此外,以父系血缘为核心的差等伦理秩序建构是礼的核心价值之一,即“三纲”之观念,而“三纲”观念的近代化解构则滥觞于早期的改良派。与主张维护“三纲”之大多改良派学者不同,少数改良派将批判的笔锋触及神圣的三纲,如何启、胡礼桓、谭嗣同等。[24]364-365在传统社会中,礼构成了婚姻关系的正当性基础,而随着礼秩、礼教和礼义的全方面衰落,无论是在国家治理中还是在婚姻制度和社会观念中,礼的作用都遭遇了克减。

2.婚姻法制原则由差序转向平等。传统婚姻法制的近代转型在文化和观念上呈现出两个特点:首先,由维护三纲转向批判三纲。汉代以来,三纲就是封建法制的重要准则和核心内容,而三纲之一的夫为妻纲使得妇女在人格、夫妻关系、财产权利等方面从属于夫权之下。近代以来,伴随着太平天国运动、戊戌维新、辛亥革命和五四运动,妇女解放运动逐步兴起。提倡男女平等和妇女解放便是此时期运动的主要表现。其次,由义务本位到权利追求。随着西方法律观念的深入,人们的权利意识觉醒,这包括人权意识的觉醒和自由权、平等权的追求。甲午战争后,维新派把天赋人权的思想转化为了具体的自由权和平等权,在夫妻关系上,强调男女平权。康有为认为“夫为妻纲”违背了天赋人权的公理,“男与女虽异形,其为天民而共受天权一也[27]。”谭嗣同也谈道:“男女同为天地之菁英,同有无量之盛得大业,平等相均。”[28]

三、传统婚姻的社会性质素及其当代影响

(一)传统婚姻的社会性质素

1.传统婚姻的干预性特征。干预性,即国家干预性。国家通过规范的制定、实施以及行政调整来约束、促进或压制社会变化的进程,且这种干涉和控制需要达到一定的程度。在我国传统社会中,婚姻受制于国法、宗法、民间习惯,即国家权力、族权和社会权力(以道德和舆论的方式)等多重干预,高度结合的儒家的宗教性神圣性理念、礼法规范贯穿其中,以稳定家族和社群秩序。尽管传统的婚姻干预性促使如“男尊女卑”“上下有节,尊卑有序”等不平等差序伦理观念的萌发和形成,但这种对于男女婚姻的干预同时是带有父爱主义色彩的,这种父爱主义的观念伴随着我国人本主义思想的形成逐步发展起来。我国在周朝便形成了“以德配天”“敬天保民”的法律文化传统。汉代以后,儒家的人本主义思想经过发展,形成了中华民族的人本主义传统,成为了后世法制和法文化的哲学基础。

2.传统婚姻的差等性特征。我国传统婚姻具有差等性特点。有别于形式上的平等性,等差性强调主体之间实质上的主从关系。传统婚姻的差等性特征主要来源于儒家的差等思想。作为儒家的核心思想之一,差等思想是以“仁”为核心的差等之爱与以礼为核心的差等格局的统一[29]。费孝通也将“差等性”视为中国传统社会的特点之一。差等性体现在我国传统婚姻观念、制度和现象的方方面面,如观念上的“男尊女卑”“男帅女从”,制度上的一夫多妻制、婢女制,以及童养媳、买卖婚姻和包办婚姻等多种现象。与此相反,现代西方通常将婚姻置于契约的框架之下,即认为婚姻关系是两个平等主体之间的合同关系,所以“离婚被视作合同关系的破裂,并假定某一方必定有违反合同的过错,从而导致离婚诉讼中尽可能(不顾高额律师费用)证明对方是过错方的做法。”[30]97反观我国的传统实际,更深层的观念便是婚姻不仅仅是一种契约,更是一种男女双方基于差等性的“道德化”的结合。

(二)传统婚姻社会性质素的当代影响

传统社会中,婚姻的社会性由神圣信仰和礼法制度共同建构。这种社会性建构有着悠久的历史根源,这便使得诸多传统质素形成了历史惯性。“对于长期习惯了的行为方式的改变,都会碰到心理障碍。不可解释的损失造成的恐惧尤其强化了这一心理障碍。”[31]作为传统社会性婚制的两大基本质素,干预性和差序性传统还在对今日的婚姻制度施加着潜移默化的影响,这种影响是多方面的,包括国家的司法、立法、区域性民俗等。本文将着重讨论上述二元质素是如何影响我国民众观念和法律运作的。

1.当代婚姻与干预传统。传统社会中,婚姻是被置于公权干预之下的,在“家国同构”的特征之下,婚姻统治受制于国家权力以及族权的干预。

首先,这种干预性的影响是在观念层面上的。一方面,婚姻的干预性使得婚姻不至于沦为一种纯粹的、自然的个人行为。相关调查显示,当代家庭仍对子女婚姻拥有一定程度的实际话语权。尽管个人意见远重于家庭意见,成为婚姻缔结的主要动因,但同时双方家庭的“择偶观念”仍然或对男女婚姻的缔结产生着实际影响①(6)① 以“您认为在结婚时谁更看重对方的经济状况”为题对受访者进行调查,结果依次为:“女方家庭”(占比48.5%)、男方家庭(占比20.1%)、“女方”(占比18.9%)、“男方”(占比8.7%)。参见肖武《中国青年婚姻观调查》(《当代青年研究》,2016年第5期)。,“门当户对”这一传统观念仍旧影响着当代城市居民的婚恋选择[33]。另一方面,这种婚姻干预性余留也成为当代某些极端性社会现象频发的根本动因。如有学者论证了根深蒂固的父权价值观念是因婚姻而强迫妇女被拐卖贩运的根本动因,而婚姻适龄妇女数量的短缺并不是妇女被拐卖的直接动因[33]。

其次,这种干预性特征体现于当代婚姻立法的伦理道德性干预,即道德的法律强制问题。对于这一问题,大致可以分为两种立场:在自由主义看来,国家应当对道德主张保持谦抑姿态,持传统自由主义观点的约翰·密尔认为政府对于个人行动的唯一正当理由在于个人行为的侵害性,即“伤害原则”。现代自由主义认为道德是一种“道德民粹主义”的表现。与此相悖的是“法律道德主义”,强道德主义认为不道德行为为国家法律惩处提供了充分条件,而弱法律道德主义认为不道德性为法律处罚提供了权衡性理由。我国当代婚姻家庭立法的部分条款便显示出传统婚姻家庭观念下的“法律道德主义”色彩。如《民法典》第1077条的“婚姻冷静期”条款便体现了国家干预性特征对婚姻“自由主义”的校正。针对“婚姻的审慎性克减”这一社会问题,这一具有实用性特征的条款便在本质上成为以契约为原则进行建构婚姻制度的有效补充,旨在通过国家干预夫妻双方自由“契约”,以实现化解婚姻危机、阻遏轻率离婚等目的[34]。又如2013年实施的《老年人权益保护法》中第18条的“常回家看看”条款,规定了卑亲属对老年尊亲属的探望义务,并赋予道德规范法律强制力。

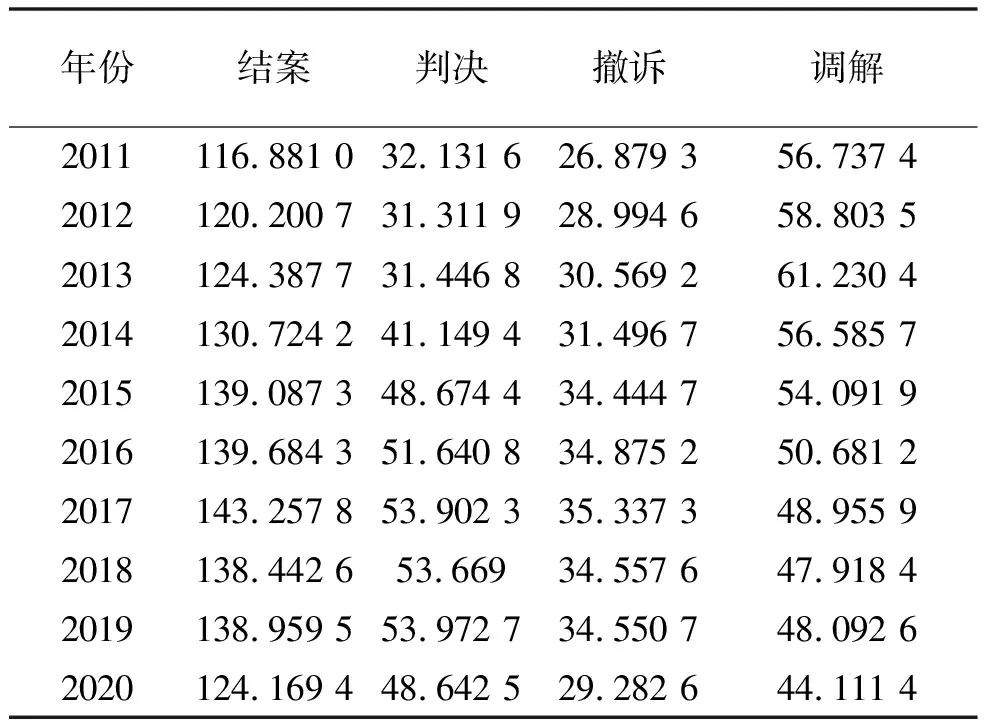

最后,婚姻(主要是离婚纠纷)的司法过程也受到传统道德准则的影响和干预。在当代司法实践中,调解在婚姻纠纷方面的干预作用有效缓解了法庭压力,提升了婚姻纠纷的解决效能。在传统社会中,非正式调解将道德理念作为准则和依据,依靠社区和宗族的力量解决纠纷。近代以来,旧的调解制度被基层的行政官员取代,形成了依托于国家正式法庭的调解方式。在我国司法制度的现代化进程中,受传统道德干预下的调解制度成了我国婚姻纠纷解决的重要方式(见表1)。

表1 2011—2020年人民法院审理离婚纠纷一审案件情况 /万件

“判决”结案方式代表了形式法律对于婚姻存续的影响,而“撤诉”和“调解”结案方式一定程度上反映出民间调解与法院调解等实质性因素对婚姻纠纷的干预。近10年来,尽管法院离婚纠纷之“判决”总量处于上升趋势(这表明以意思自由为核心的形式法律对婚姻存续的影响愈发加深),但传统婚姻道德性干预也在很大程度上以潜在的方式维持着当代婚姻的存续与稳定,“撤诉”与“调解”的结案方式(往往将道德与“情理”作为依据,而非形式法律)依旧在人民法院审理婚姻纠纷中占据较大比例。

2.当代婚姻与差序传统。传统婚姻的差等性主要体现在父权和夫权对女性的约束上,同时这种差等性也是以儒家道德紧密相关的。男尊女卑的观念决定着传统家庭的夫妻地位、家庭分工、妻子的人身权利和财产权利等,即“基于伦理的差等”。随着理性经济观念的入侵,经济基础在婚姻中的作用愈发明显,这种经济上的差异性也赋予了当代婚姻更深层次的差等性内涵,即“基于经济的差等”。这种差等特性在以潜在的方式影响并校正着当代婚姻家庭关系的“泛财产化”。

首先,传统婚姻的“家庭主义”差等性观念本质上是以一种基于男尊女卑观念的先决式途径维系着婚姻的稳定性。在家国一体的制度建构下,秩序价值以压倒性的优势获得了国家王权与家族权力的推崇,即使这种推崇是以牺牲女性地位为代价的。而当代婚姻是一种契约性婚姻,它给予了双方形式上的平等地位,但实质上使婚姻受制于财产规则,在自由主义财产规则影响下,婚姻被置于了更深层次的差等之中。

其次,就婚姻关系中的财产立法而言,现行《婚姻法》所建构的平等性通常是形式上的,伴随着市场高度理性化的财产规则向婚姻家庭领域的侵蚀和扩张①(7)① 在《民法典》第464条第2款的背景下,当调整有关身份关系的法律规范空缺时,特定协议内容可以根据性质适用合同编的规范。,这种基于婚姻家庭的身份财产关系中的实质性平等便难以维系[35]。这种财产性规范排斥着传统的伦理性规范。换言之,当“非伦理性”的民法入侵婚姻家庭领域,如何防止身份法财产法化,便成为了保护家庭弱势者权利,实现实质与形式平等相协调,建构中国特色家庭法的重要命题。而国家也通过立法,引入差等性传统,通过道德法律化的方式维系婚姻家庭中的实质平等和对弱者的保护。如《民法典》第1 041条规定的对未成年子女的抚养规则,其中考虑到了“子女身心发展”这一实质性、实用性因素,差别地区分了婚姻破裂后男女双方子女抚养的倚重;又如《民法典》第1 087条规定的照顾子女和女方原则,都差序地维系着夫妻间的实质平等,以弥合形式法律与传统道德间的张力。

最后,当代的婚姻司法实践中,传统差等性也左右着规则裁判与个案正义的取舍。作为法律推理的二元范式,规则裁判立场强调法的安定性、合法性价值,倡导司法保守主义,个案正义立场,主张正义性、正确性和合理性价值,倡导司法能动主义。典型的案例如“张学英诉蒋伦芳遗赠纠纷案”②(8)② 参见中国司法案例网:https://anli.court.gov.cn/static/web/index.html#/alk/detail/5E02BA99F2574257BF6737B3C9B7C335,2022年1月15日。,作为案件的争议焦点:《继承法》第16、17条(现《民法典》1133、1139条)与《民法通则》第7条的公序良俗原则之间的取舍体现了传统差序伦理与现代形式法律之间的博弈。也就是说,当面临疑难案件时,婚姻家庭法律原则与婚姻家庭法律规则之间产生了位阶和适用上的冲突,差序传统道德也在干预着“契约性”形式法律和主体间的意思自由。

四、结论

传统到现代我国婚姻制度的变迁过程,实质上也是其社会性与个人性二元内核的博弈过程。这一过程体现为:传统婚姻建构的社会意义体系逐步瓦解并被以个人主义为核心的现代社会意义体系所替代;传统婚姻神圣礼法观念被理性主义理念所取代;传统婚姻的礼法规则又逐渐被现代契约规则所替代。随着传统与现代的遽然分野,婚姻制度与观念于古今之间悄然嬗变,现代性因素促发了个人权利意识的萌生,男女平权观念觉醒,婚姻选择渐趋多元,传统性因素也在一定程度上羁绊着婚姻的社会性干预、先决的家庭分工以及家族的稳定存续。社会性主导引发个人意识的溃缩,个人性主导则会动摇社会维稳的基本。那么,何为我国婚姻制度的“现代性”?社会性与个人性困境是颇具悖论性的,而在悖论性之外,更多的是一种共构。“‘现代性’的精髓在于法律能够反映日益复杂的社会现实和不同群体的利益变迁,而不在于永恒的所谓‘传统’或不变的所谓西方,以及任何单一理论或意识形态,而在于现实与实践。”[30]45就婚姻制度而言,其社会性与个人性二元并不是一种对立与分野,更多的是一种结合与媾通。