国外智慧城市建设中市民参与实践及启示

——以英国智慧城市项目OPHC为例

2022-10-13尹婧文

尹婧文

智慧城市市民参与议题的提出源于西方学者对早期智慧城市的批判。早期的智慧城市建设主要由跨国科技企业以“自上而下”的方式推动。西方学者认为这种建设模式具有浓厚的城市企业主义和技术官僚主义逻辑(1)Robert G. Hollands, “Will the Real Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial?” City 12, no.3 (December 2008): 303-320; Rob Kitchin, “The Real-time City? Big Data and Smart Urbanism,” GeoJournal 79, no.1 (February 2014): 1-14; Adam Greenfield, Against the Smart City (New York: Do projects, 2013).,缺乏对市民参与问题的关注(2)杰曼·R.哈里古亚《智慧城市》,高慧敏译,清华大学出版社2021年版,第85页.。为了纠正早期智慧城市发展路径的缺陷,Townsend提出了“自下而上”以市民为中心的智慧城市建设模式(3)Anthony M. Townsend, Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia (New York: W. W. Norton & Company, 2013), 9.。

我国早期的智慧城市建设也存在重科技投入、轻市民参与的现象。近年来,我国逐步认识到发展智慧城市应坚持以人为中心。党的十九大报告提出了“智慧社会”的概念,强调在信息化建设中应贯彻以“人民为中心”的发展理念(4)《智慧城市建设应以人为本》,人民网,2019年9月9日发布,2022年4月29日访问,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1644155427953167192&wfr=spider&for=pc。。国家发改委办公厅、中央网信办秘书局公布的《新型智慧城市评价指标(2018)》也大幅上调了市民体验指标,以促进我国智慧城市朝着以人为本的方向发展。由此可见,市民参与是当前我国智慧城市建设中亟需探讨的问题,而如何让市民真正参与到智慧城市的建设中是当前研究的重点。

一 文献回顾与问题引出

自2008年IBM提出“智慧星球”计划以来,中外学者围绕着智慧城市市民参与议题进行了大量的研究。早期的研究关注智慧城市市民的不同参与形式,后来的研究对智慧城市愿景中的市民角色和参与程度进行了分类(5)Robert Cowley, Simon Joss, Youri Dayot, “The Smart City and its Publics: Insights from Across Six UK Cities,” Urban Research & Practice 11, no.1 (2018): 53-77.。近年来,受“真实存在的智慧城市”思潮影响,许多学者开始对市民参与问题进行实证研究(6)Taylor Shelton, Matthew Zook, Alan Wiig, “The ‘Actually Existing Smart City’,” Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 8, no.1 (March 2015): 13-25; Taylor Shelton, Thomas Lodato, “Actually Existing Smart Citizens: Expertise and (Non) Participation in the making of the Smart City,” City 23, no.1 (2019): 35-52.。

在参与形式方面,国外学者注重对市民参与形式进行批判性研究和概括性整理,如Gabrys批判市民感知的参与形式会让市民变成智慧系统的数据源(7)Jennifer Gabrys, “Programming Environments: Environmentality and Citizen Sensing in the Smart City,” Environment and Planning D: Society and Space 32, no.1 (2014): 30-48.;Simonofski等详细梳理智慧城市市民参与的不同形式,总结出三大类和八小类的参与形式(8)Anthony Simonofski et al., “Citizen Participation in Smart Cities: Evaluation Framework Proposal,” in 2017 IEEE 19th Conference on Business Informatics (Thessaloniki: IEEE, 2017), 227-236.。国内学者的相关研究散见于智慧城市研究中。如云晴在研究智慧城市开放式创新时,介绍了数据开放平台和生活实验室(Living Labs)两种参与形式(9)云晴《基于开放式创新提升智慧城市公民参与度》,《通信企业管理》2020年第5期,第33-35页。;韩普等关注众包(crowd sourcing)这种参与形式,并对影响市民参与众包的因素进行了分析(10)韩普、李瑶康、马健《公众参与智慧城市管理众包的影响因素研究》,《信息资源管理学》2019年第2期,第117-128页。。

在参与程度方面,国外学者常使用“市民参与阶梯理论”对不同市民参与形式所体现的市民参与程度进行划分(11)Jurgen Willems, Joachim Van den Bergh, Stijn Viaene, “Smart City Projects and Citizen Participation: The Case of London,” in Public Sector Management in a Globalized World, ed. René Andeßner, Dorothea Greiling, Rick Vogel (Wiesbaden: Springer Gabler, 2017), 249-266; Zsuzsanna Tomor, “Citizens in the Smart City: What is Actually Happening? An In-depth Case Study from Utrecht, the Netherlands,” International Journal of Public Administration in Digital Age 7, no.1 (January-March 2020): 1-16.。Cardullo和Kitchin对阶梯理论进行扩展,形成了“智慧城市市民参与脚手架”概念框架(12)Paolo Cardullo, Rob Kitchin, “Being a ‘Citizen’ in the Smart City: Up and Down the Scaffold of Smart Citizen Participation in Dublin, Ireland,” GeoJournal 84, no.1 (February 2019): 5.,该框架能有效帮助学者对不同市民参与活动进行分类并评价其参与程度。国内学者较少建立理论对参与形式的程度进行归类,而更倾向于建立市民体验的量化评价指标,如张赫等建立了包括市民主观感受在内的三元智慧城市评价指标(13)张赫、黄雅哲、张梦晓、亚萌、马巧珊《基于三元主体的智慧城市评价指标体系研究——以天津为例》,《智能建筑与智慧城市》2021年第5期,第22-25页。。

在实证研究方面,近年来国外学者重点关注对市民参与实践的经验性案例研究。如Datta总结印度智慧城市项目中的三种市民参与过程(14)Ayona Datta, “The Digital Turn in Postcolonial Urbanism: Smart Citizenship in the Making of India’s 100 Smart Cities,” Transactions of the Institute of British Geographers 43, no.3 (2018): 405-419.;Shelton等对美国亚特兰大智慧城市项目的案例研究揭示出愿景与实际的市民参与的差异(15)Taylor Shelton, Thomas Lodato, “Actually Existing Smart Citizens: Expertise and (Non) Participation in the Making of the Smart City,” City 23, no.1 (2019): 35-52.。国内的实证研究大多基于二手数据对国外的市民参与实践进行分析。如沈心怡等对美国、新加坡和巴塞罗那等智慧城市项目中的市民参与进行对比研究(16)沈心怡、李德智、张帆《智慧城市建设中公民参与的实践探索与启示》,《中国房地产》2020年第23期,第50-55页。;周静等分析了阿姆斯特丹智慧城市的四种市民参与项目(17)周静、梁正虹、包书鸣、于立《阿姆斯特丹“自下而上”智慧城市建设经验及启示》,《上海城市规划》2020年第5期,第111-116页。;朱硕对影响市民参与的因素进行分析,并结合武汉的案例进行探讨(18)朱硕《智慧城市建设的公众参与分析》,《移动通信》2017年第23期,第16-21页。。

综上可见,国外学者系统梳理了市民参与的不同形式,完善了市民参与程度的理论框架,并进行了大量的实证研究;国内学者关于智慧城市市民参与的参与形式、参与程度和实证研究还有许多不足;并且国内外研究都缺乏对市民参与实践的深入案例研究。现有的案例研究大多基于二手数据或由访谈和简单观察获得的数据了解实践中的市民参与情况,没有回答期望与实际的市民参与程度是否存在差异,影响实际参与程度的因素有哪些等问题。基于此,本文对英国智慧城市项目OPHC的公开可编程网络、数据球幕和市民感知三种市民参与实践进行深入的案例研究,梳理每种市民参与实践的参与形式和期望的参与程度,找出期望与实际的参与程度的差异,并进一步分析影响实际参与程度的因素。

二 “智慧城市市民参与脚手架”概念框架

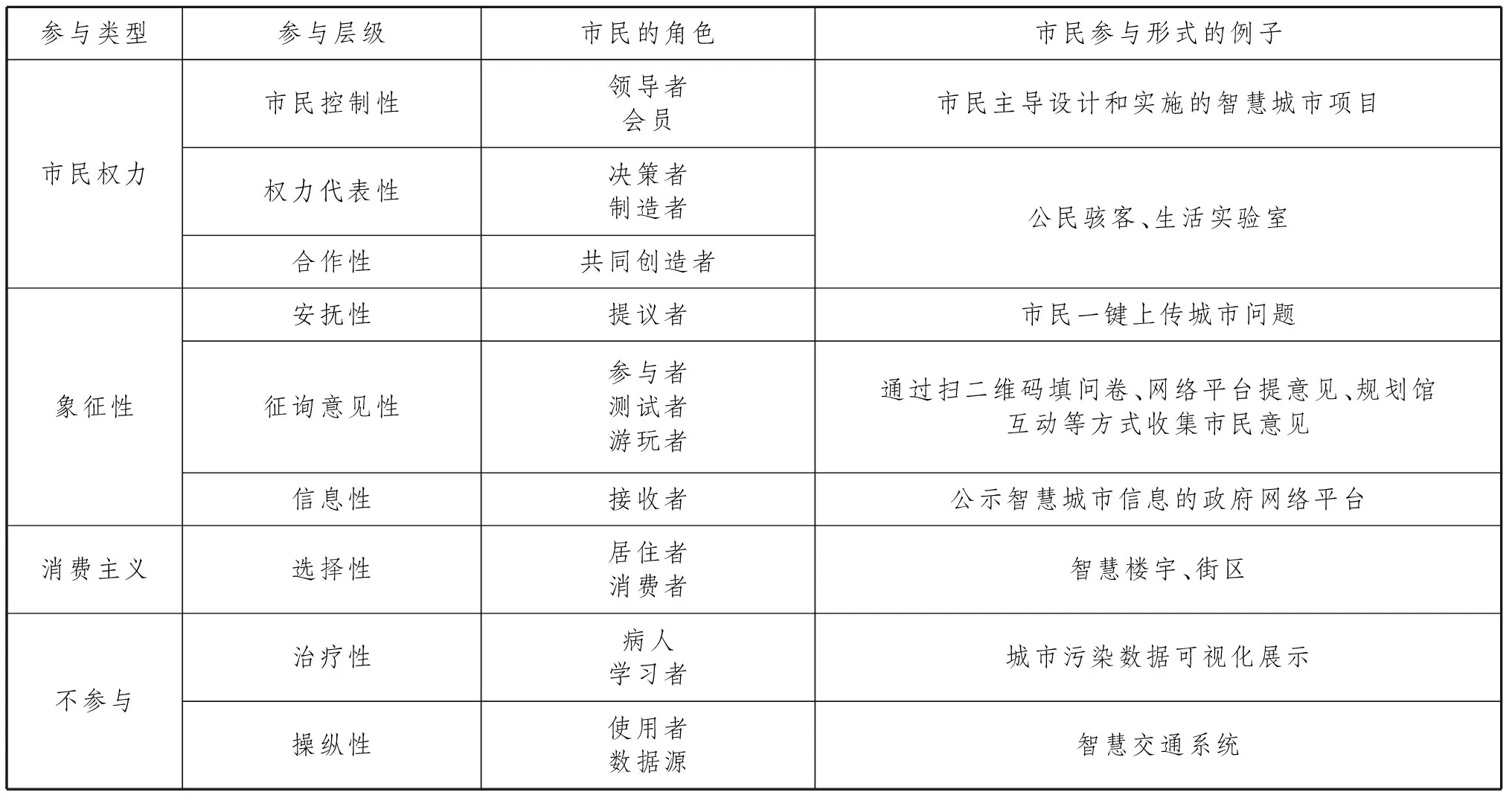

市民参与阶梯理论是最常用于分析智慧城市市民参与程度的概念框架。后来,Cardullo和Kitchin在研究中发现该框架未考虑到新自由主义对城市的影响,对市民的角色和参与方式等内容也考虑不足。于是,他们在市民参与阶梯理论中增加了消费主义类型和市民的角色、市民参与的方式、政治话语和参与模态等内容,形成了“智慧城市市民参与脚手架”(Scaffold of Smart Citizen Participation,SSCP)概念框架(19)Paolo Cardullo, Rob Kitchin, “Being a ‘Citizen’ in the Smart City: Up and Down the Scaffold of Smart Citizen Participation in Dublin, Ireland,” GeoJournal 84, no.1 (February 2019): 1-13.(见表1)。

表1 “智慧城市市民参与脚手架”概念框架(20)表1只选择SSCP中与本研究相关的内容予以呈现,并添加例子予以辅助说明。有关SSCP的完整内容可参见:Paolo Cardullo, Rob Kitchin, “Being a ‘Citizen’ in the Smart City: Up and Down the Scaffold of Smart Citizen Participation,” GeoJournal 84, no.1 (February 2019): 5.

SSCP框架的最底层是不参与类型。在该类型中市民的参与是极少的,包括操纵性和治疗性两个层次。在操纵性层次中,市民在智慧城市项目中扮演着算法服务使用者或数据源的角色。如在智慧交通系统里,市民和车辆被当作是数据源,收集的数据又被用于调控车流量和引导出行行为。在治疗性层次中市民被当作病人或学习者,需要对其进行引导,使其改变观点,做出更符合智慧城市的行为。如向市民展示可视化的城市污染数据,以促使其反思自己的行为。

SSCP框架的第二层是消费主义类型。在该类型中市民被赋予从众多智慧服务中做选择的权利,但提供何种智慧服务的决定权在资本和市场。市民在该类别中的角色既是智慧服务的消费者,又是智慧楼宇街区的居住者。

SSCP框架的第三层是象征性类型。市民在这类参与中有一定的声音,但并不能保证他们的意见能被采纳。该类型有三个层次:较低层级的是信息性层次,该层次通过搭建网络平台告知市民智慧城市项目的相关信息,市民作为接受者浏览智慧城市建设信息;其次是征询意见性层次,该层次注重对市民意见的收集,如通过扫二维码填问卷、网络平台提意见、规划馆互动提意见的方式收集市民有关智慧城市的意见;最后是安抚性层次,市民在当中处于提议者的角色,最常见形式是市民用网络工具一键上传城市的路面病害和路灯故障等城市问题。

SSCP框架的最高层是市民权力类型。在该类型中市民积极参与智慧城市建设并分享决策的过程。该类型有合作性、权力代表性和市民控制性三个层次。合作性层次和权力代表性层次的区别是,在前者中市民是智慧城市项目的合作者,而在后者中市民具有一定的决定权。这两种参与形式在实践中重合度较高,常见的参与形式包括公民骇客(civic hacking)和生活实验室。市民权力类型的最高层次是市民控制性,在该层次中市民对于智慧城市建设内容具有决定权,并参与建设。

三 案例选择与资料来源

(一)案例选择

根据案例的典型性和数据的易得性,本文选择英国海港城的智慧城市项目OPHC (Open Programmable Harbour City, 公开可编程城市)作为案例研究对象。首先,由海港城市政厅和A大学合作的OPHC项目特别关注底层创新和市民参与在智慧城市建设中的作用,其设计的颇具特色的市民参与内容(公开可编程网络、数据球幕和市民感知)获得“智慧城市创新奖”和“英国智慧城市领军城市奖”等奖项,受到众多城市的学习效仿,符合案例典型性原则。其次,笔者对OPHC项目进行了长时间深入调研,能通过多渠道获得各类详细数据,符合数据易得性原则。

(二)资料来源

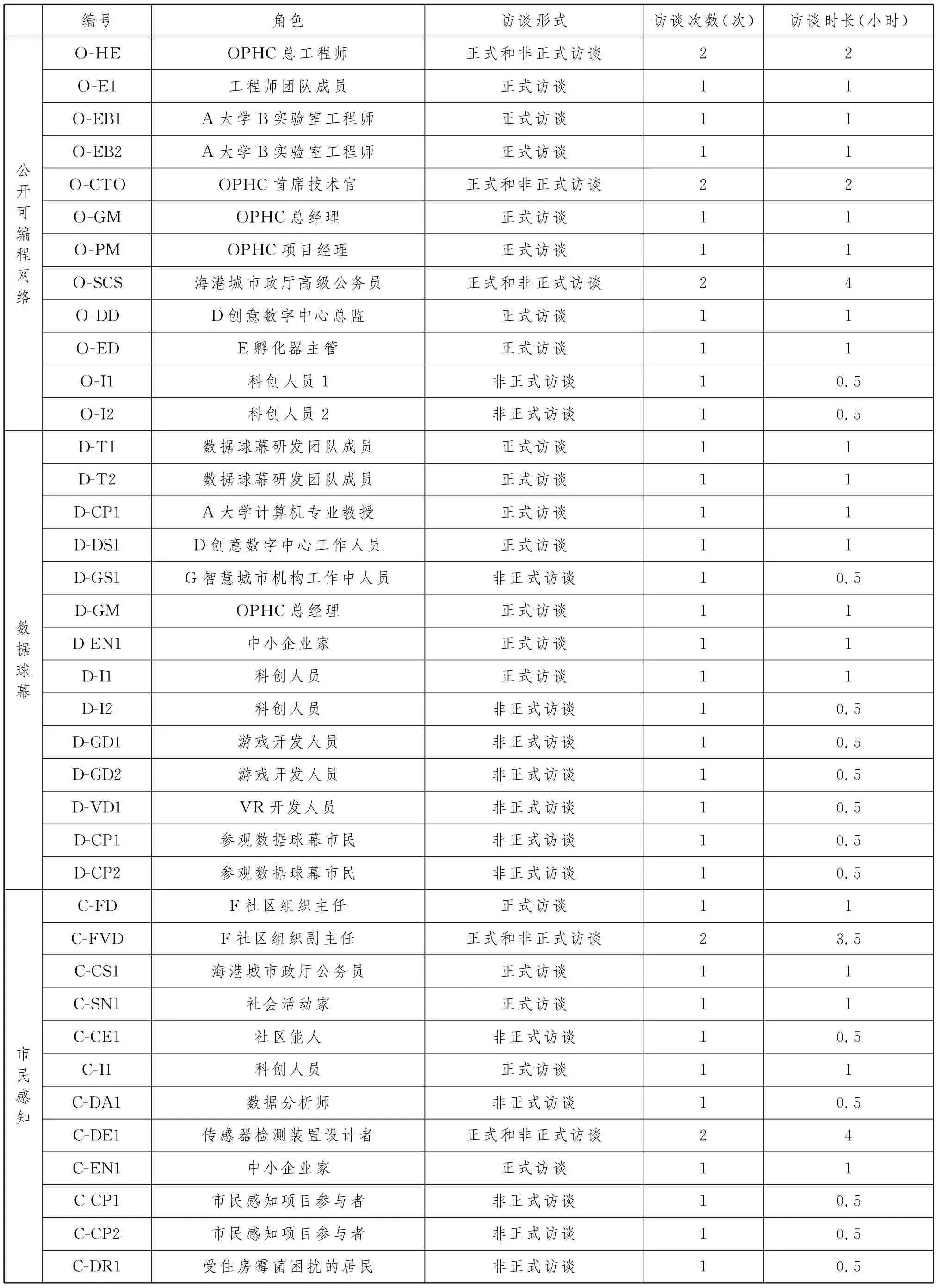

自2015年起,笔者持续追踪OPHC项目的公开可编程网络、数据球幕和市民感知三种市民参与实践,对其进行了长达18个月的实地调研,并在2018年6月、2019年3月、2022年1月对OPHC项目相关负责人进行了电话回访。笔者采取非随机抽样对市民参与实践中的主要行动者进行了访谈,先后进行了24次正式访谈和19次非正式访谈,非正式访谈时间大约控制在0.5小时之内,正式访谈大约持续1-3小时(见表2)。此外,笔者还对市民参与实践的一系列工作坊活动进行了49场参与式观察,并结合OPHC的材料档案和媒体报道对研究数据进行相互补充和情境化验证。这样既满足了数据丰富性原则,又构成资料的“三角验证”以提高研究结果的有效性(21)罗伯特·K.殷《案例研究:设计与方法》,重庆大学出版社2019年出版,第144页。。

表2 访谈对象的基本信息

四 OPHC项目中的市民参与实践

(一)公开可编程网络

OPHC项目中第一个与市民参与有关的实践是公开可编程网络。可编程网络是指用软件定义网络(SDN)和软件虚拟化(NFV)技术在城市的物理网络上建立一套城市操作系统(City OS)和一个网络虚拟器,让普通的网络变得可编程,即让使用者按需自由配置网络资源,在真实城市场景中进行模拟测试。

1.市民参与形式与期望的参与程度

公开可编程网络的市民参与形式是将该可编程网络开放给海港城所有市民(22)这里的市民主要指海港城的普通市民和科创人员。,市民可以通过该网络测试自主研发的智慧城市服务(产品)。这种参与形式所体现的市民参与程度在SSCP框架中处于参与程度最高的市民控制性层级。因为其将网络基础设施公开给市民进行产品开发,即把智慧城市建设的主动权交给市民,市民从智慧城市产品的使用者和消费者变成智慧城市的领导者和决策者,市民对如何设计智慧城市以及解决什么问题都具有决定权。

2.实际的参与程度与影响因素

在公开可编程网络项目的执行过程中,实际的市民参与程度比设想的市民参与程度低。在研究期间,海港城的普通市民和科创人员未能使用可编程网络进行智慧城市产品测试,而真正使用该网络的是A大学的科研人员和大型跨国科技企业。技术知识的缺乏是普通市民无法使用可编程网络的主要原因,而影响科创人员较少使用可编程网络的原因主要有三点。一是科创人员的产品还未成熟到需要测试的阶段,缺乏可测试的智慧产品。正如E孵化器主管评论道:“如果将技术到市场分为9个技术准备阶段,我们这里大量科创人员的产品处于第4或第5的技术准备阶段,还未到需要用可编程网络进行实景测试的阶段。”(23)2016年8月份对E孵化器主管的访谈资料(O-ED)。二是中间件(Middleware)的缺乏。中间件需对应具体应用的需求来开发,由于科创人员没有产出可测试的应用程序,工程师团队也无法开发相应的中间件(24)2016年9月份对OPHC总工程师的访谈资料(O-HE)。。三是科创人员通常无法支撑投入时间长且回报慢的实验性研究,缺乏长期实验研究动力。

(二)数据球幕

OPHC项目中第二个与市民参与有关的实践是数据球幕。球幕本是当地科技馆内科普天文知识的星象放映厅,而数据球幕指的是将收集到的城市实时数据经超级计算机处理后投放至球幕供市民观看和互动。

1.市民参与形式与期待的参与程度

信息展示和公民骇客是数据球幕项目的两种市民参与形式。信息展示是将球幕作为一个沉浸式公共空间,供市民观看城市的污染和噪音等各类实时数据。通过观看城市数据的方式触发市民的情感回应和反思,以达到治疗和教育的目的。信息展示所体现的市民参与程度在SSCP框架中属于参与程度较低的治疗性层次。公民骇客是将实时数据公开给市民,以奖金刺激和低成本竞赛的方式召集技术团队开发球幕数据展示内容。公民骇客将市民视为共同创造者,市民对智慧城市产品的设计有一定的自由度。公民骇客所体现的市民参与程度在SSCP框架中属于参与程度较高的合作性层次。

2.实际的参与程度与影响因素

在数据球幕项目的执行过程中,市民的实际参与程度低于期望的参与程度。在信息展示的实践中,只有少数市民观看了数据球幕的各种展示,且因为其所展示的内容仅为雏形产品,未能引起市民的情感反应,未达到教育的目的。信息展示形式在实践中呈现极低参与程度是因为球幕位于市中心的科技馆内,市民需要购买门票才能进入,该形式实际能影响的市民数量有限;并且展示的雏形产品内容不具有说服力,未能对市民产生真正的影响(25)2016年10月份对数据球幕研发团队成员的访谈资料(D-T1)。。

在公民骇客的实践中,数据球幕研发团队通过一系列奖金竞赛的方式吸引科创人员为球幕开发数据展示内容。研发团队举办了两次内容开发竞赛以吸引科创人员参与开发。第一次竞赛仅产生了提高市民环保意识的植树游戏和市内污染水平的数据可视化展示两个雏形产品;第二次竞赛也仅产生了一个雏形阶段的数据互动游戏。降低公民骇客实际参与程度有三个方面的原因。一是知识产权归属问题。在内容开发竞赛中,比赛合同规定知识产权归奖金提供方所有,这导致大量科创人员失去开发积极性(26)2016年9月份对参与数据球幕内容开发竞赛的科创人员的访谈资料(D-11)。。二是高额的场地费。OPHC商业团队并未与球幕团队协商,单方面宣布每小时1000英镑的场地使用费,这让科创人员望而却步。三是科创人员缺乏长期开发的意愿。虽然两次竞赛都用奖金激发当地科创人员参与展示内容的设计,但愿意长期为球幕做内容开发的科创人员极少。正如一位游戏开发人员谈道:“做一个雏形产品可以,但我们是做生意的,如果让我花一年时间为球幕做内容开发,我怎么平衡投入与支出?”(27)2016年5月份对数据球幕的游戏开发人员的访谈资料(D-GD1)。

(三)市民感知

OPHC项目中第三个与市民参与有关的实践是市民感知。市民感知是在海港城市政厅和欧盟资金的支持下,以市民较易入门的传感器作为技术手段,由F社区组织牵头与市民合作开发智慧城市应用的项目。

1.市民参与形式与期望的参与程度

市民感知采用生活实验室的参与形式(28)生活实验室源于麻省理工学院的开放式设计。2006年,欧盟提出使用者应主导创新过程,生活试验室得到重视。生活实验室通过调动社区居民和科创人员的积极性,在真实生活场景中用低保真(Lo-Fi),为城市问题找出创新的解决方案。市民感知是生活实验室市民参与形式的一种类型,即众包生活实验室,旨在实践市民科学(citizen science),更好地理解和解决本地问题。。该形式提倡让市民通过传感器获得有意义的数据,并通过在真实生活场景中实验的方式,用传感器获得的数据为本地城市问题寻找创新的解决方案。该参与形式所体现的参与程度在SSCP框架中属于参与程度较高的合作性和权力代表性层次。其处于合作性层次是因为市民为该项目提供生活经验和技术方面的支持,扮演着共同创造者的角色;其处于权力代表性层次是因为虽然F社区组织是牵头方,但市民对于用传感器解决什么问题、需要哪些数据、怎么设计,以及到哪去测试等问题具有决策权。

2.实际的参与程度与影响因素

在市民感知项目的执行过程中,期望和实际的参与程度一样高。F社区组织有效地聚集了海港城的部分市民(包括对霉菌问题有较深体验的本地居民和房东、数据分析员、社会活动家和社区能人等),通过一系列工作坊理清了住房霉菌问题的现状、需要的数据类型,并集众智成功设计出用于监测房屋霉菌问题的监测装置雏形,市民充分参与整个产品研发的过程,并在每一个阶段都具有一定的决策权。

市民感知项目有较高的实际参与程度和F社区组织的引导息息相关。F社区组织常年扎根海港城南部贫困社区,对于使用科技手段促进社区发展具有丰富的经验,其将这种经验运用于市民感知项目中,与市民共同制造出一个解决本地问题的雏形产品。但项目时间限制和资金周期是影响其获得更高参与程度的主要原因。因为该项目受欧盟资金支持,需要在固定的时间内使用完资金并结项,因此F社区组织不得不将重点放在制造出一个雏形产品上,于是其选择只用传感器解决一个问题,而非回应市民的全部需求,这就导致该项目在吸引市民参与的广度上还有所欠缺。如一位参与者说道:“今后我不参加市民感知了,我本想用传感器了解树对空气质量和健康的作用,但是他们现在只关注房屋发霉问题。”(29)2016年4月对市民感知项目参与者的访谈资料(C-CP1)。

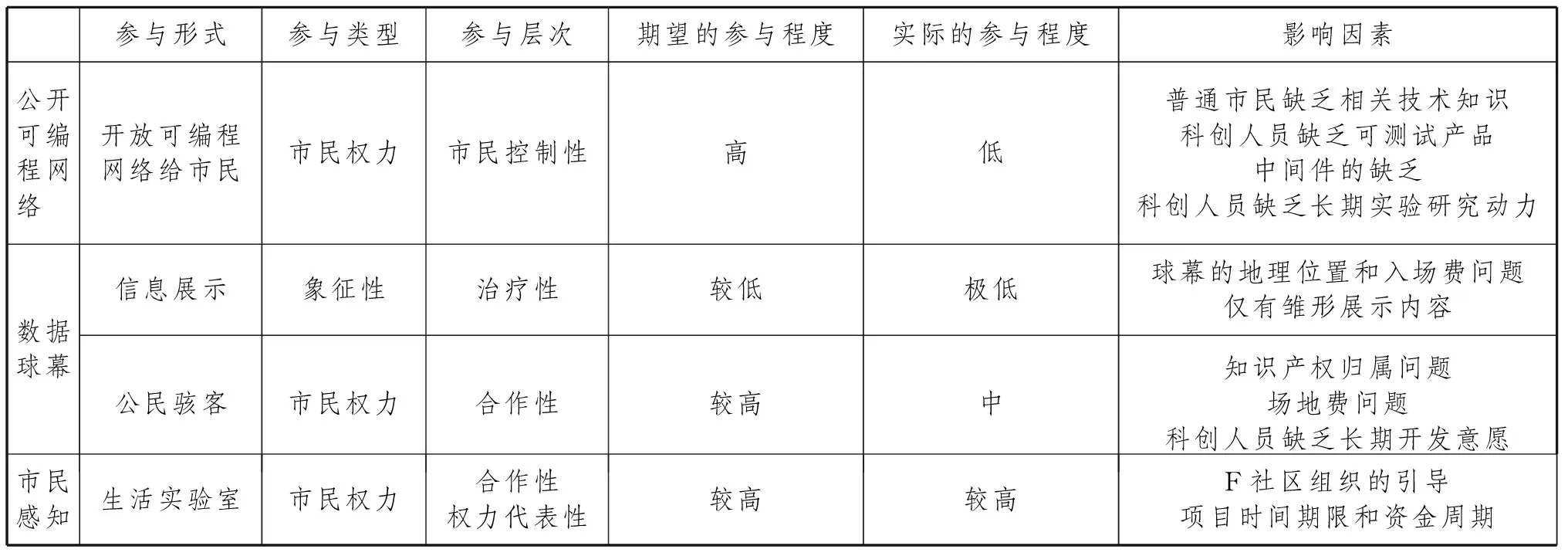

综上所述,OPHC项目中市民参与实践有开放可编程网络给市民、信息展示、公民骇客和生活实验室四种参与形式。运用“智慧城市市民参与脚手架”概念框架分析这些参与形式发现,除了信息展示形式呈现出较低的市民参与程度以外,其他三种参与形式都处于市民权力的较高参与层次,这体现出OPHC项目在设计时注重市民以主人翁的姿态参与智慧城市的共同创造。另外,除了生活实验室期望和实际的参与程度保持一致,都处于较高层次,其他参与形式的实际的参与程度都低于期望的参与程度,但影响实际的参与程度的因素各不相同。如在公开可编程网络实践中,缺乏开发意愿的主观因素导致该项目实际参与程度低;在数据球幕实践中,球幕的地理位置等客观因素影响该项目的实际参与程度。市民参与实践可归纳为表3。

表3 OPHC项目中市民参与实践

五 启示与研究展望

(一)启示

OPHC项目的市民参与设计基于海港城的特性而提出,其市民参与的经验并不能完全照搬到我国,但我们能够从中得到启示。结合我国智慧城市市民参与现状,本文提出以下四点建议。

第一,应加强对公民骇客和生活实验室等市民权力类型参与形式的探索。在我国智慧城市建设中,市民参与形式常处于不参与、消费主义和象征性参与类型,缺乏参与程度较高的市民权力类型。因此,我们应加强对市民权力类型参与形式的探索,找出其在实践中存在的问题。OPHC案例中,开放可编程网络给市民、公民骇客和生活实验室是市民权力类型的参与形式。其中,公民骇客和生活实验室这两种参与形式尤其值得我们关注。这两种参与形式都以较小成本,集多方社会力量开发适合本地情况的智慧城市应用,市民在参与过程中不再是被动的消费者,而变成了内容创造者、产品制造者和决策者。但这两种参与形式在实践中也存在一些问题:两种形式都是项目制,具有明确的时间和资金使用期限,这往往导致创新团队不得不把重点放在制造雏形产品上,较难产生成熟产品;两种形式都是集众智产出的产品,产品的知识产权归属容易产生争议。因此,国内在采取公民骇客和生活实验室这两种形式时应注意给项目留有足够的时间,加大后期资助,并加强对众创产品知识产权问题的研究和探索。

第二,应发挥科技教育类社会组织和创客空间在智慧城市市民参与中的作用。近年来,我国的社会组织和创客空间在促进市民参与城市管理工作中起到积极作用。如广州的公益组织“拜客广州”利用微博呼吁市民随手拍抢占自行车道的行为,以优化广州的自行车出行环境(30)陈嘉俊《拜客随手拍 单车道问题多》,新浪网,2011年8月5日发布,2022年4月29日访问,https://news.sina.com.cn/o/2011-08-05/082522939562.shtml。。但市民在这些活动中往往处于参与程度较低的象征性和消费性类型。因此,我们需要懂得一定技术知识的组织去协助普通市民进行更高程度的参与。OPHC市民感知项目中,常年扎根于当地社区的F社区组织对社区和数字技术的融合具有丰富的经验,高效地引导当地居民和科创人员针对社区亟需解决的问题进行有效互动和产品开发,最终使得市民参与期望和实际的参与程度一样高。我国的科技教育类社会组织和创客空间能起到F社区组织这样的作用,但科技教育类社会组织通常通过社区购买第三方服务的形式进社区展开短期培训,而创客空间较少和社区互动。因此,我国应鼓励科技教育类社会组织和创客空间与社区建立联系,让科技教育类社会组织和创客空间将其技术知识与居民的本地经验、具体问题结合起来,共同开发智慧城市产品(服务)。

第三,应增强市民的科学技术素养和企业家精神。在我国智慧城市的建设中存在居民科学技术素养有待提高、自主解决问题能力不强的现实问题。据统计,截至2020年,我国有网民9.89亿,非网民4.16亿,不懂电脑和网络等限制非网民上网的比例为51.5%(31)《第47次中国互联网络发展状况统计报告》,中华人民共和国国家互联网信息办公室网站,2021年2月3日发布,2022年4月29日访问,http://www.cac.gov.cn/2021-02/03/c_1613923423079314.htm。。而拥有较高技术素养的创客群体正处于发育期,数量规模小。市民科学技术素养不足大大限制了其在智慧城市建设中释放活力的能力。OPHC案例成功设计出众多高市民参与度的方案与该城市有大量创新型人才有关。因此,要提升我国智慧城市市民参与程度,需要增强市民的科学技术素养,鼓励科创人员发挥企业家精神,发掘市民自我解决城市问题的能力,使其从消费者转变成创造者。

第四,应探索开放式创新模式及其协同机制。目前我国的智慧城市建设模式主要由政府以“自上而下”的方式主导。政府各部门之间各自为战、缺乏联动,这导致我国智慧城市建设模式单一、经济成本高和可持续性差等问题。OPHC项目注重搭建可编程网络平台和创建用户驱动的创新生态圈,这种开放式创新模式将政府、企业、机构和市民等多利益相关者聚集一起,开发与市民需求贴近和城市环境相关的产品(服务),既调动了社会资本,又为市民提供可持续、包容的生活和发展方式。但开放式创新模式在实际操作中需注意协调机制的问题。如在OPHC项目实践过程中,商业团队未与球幕团队协商擅自制定高入场费,最终导致科创人员丧失球幕内容开发的积极性,最终影响创新进程。因此,我们在提倡开放式创新模式的同时,应认识到该模式涉及多方利益主体,各主体之间不会自动形成协同。在开放式创新项目开始前,需了解各利益相关者的不同目标和需求,建立有效的协同机制,避免后期因为缺乏协调而影响创新进程。

(二)研究展望

市民参与是当前智慧城市研究的热点,国内外研究都需要加强对智慧城市市民参与实践的研究和理论构建。未来的研究可以从以下方面进行。一是可以采用多案例研究的方式对比不同地域文化是如何影响市民参与的。本研究对英国智慧城市建设中市民参与的典型案例OPHC进行经验观察和归纳分析,但并未对比不同智慧城市建设中市民参与形式和程度的异同。二是制订能评价实际参与程度的评价框架。本研究发现“智慧城市市民参与脚手架”概念框架能有效地划分OPHC项目中期望的市民参与程度,但是期望的市民参与程度不等于实际的市民参与程度,因此如何评价实际参与程度是未来需要思考的问题。三是对国内智慧城市建设中市民参与的形式和程度进行梳理和深入的案例研究。目前国内智慧城市建设中市民参与的理论和实践研究都处于起步阶段,在市民参与形式、市民参与程度和市民参与实证研究等方面还有很大研究空间。