基于分子动力学模拟的非离子表面活性剂对煤润湿性影响机制

2022-10-13张建国刘依婷王英伟李红梅周伟奇叶思琪李露明

张建国,刘依婷,王 满,王英伟,李红梅,谢 晶,赵 赟,周伟奇,叶思琪,李露明,漆 锐

(1.平顶山天安煤业股份有限公司,河南 平顶山 467099;2.炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室,河南 平顶山 467002;3.四川大学 水利水电学院,四川 成都 610065;4.成都大学 食品与生物工程学院,四川 成都 610106;5.成都大学 机械工程学院,四川 成都 610106)

中国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,从整体形势来看,煤炭在中国一次性能源生产和消费中仍将长期占据主导地位[1-3]。然而,随着经济社会的发展,地球浅部资源逐渐枯竭,资源开发不断趋向地球深部,就中国为例,矿产资源已逐步进入1 000~2 000 m以深水平[4-5],深部开采成为中国矿产资源获取的主要途径[6-9]。在深部开采条件下,综掘面的粉尘浓度高[10],污染井下作业环境,带来粉尘爆炸、机器损坏等安全隐患,尤其是井下作业人员在高浓度粉尘环境下长期工作导致的尘肺病,严重危害劳动者身体健康[11]。

深部开采条件下煤尘防控难度大,科学高效除尘的机理与技术研究仍然是深部开采的难点和重点[12]。常用煤矿除尘技术大多为物理方法[13],对呼吸性煤尘的去除率较低,无法达到规定粉尘浓度标准。为了有效提高除尘效率,化学抑尘法成为当今井下煤尘防控研究领域的热点。表面活性剂[14]因其具有良好的渗透、润湿、分散等作用,被广泛用作化学抑尘剂。阴离子、阳离子、非离子为表面活性剂的3种主要类型,其中,非离子表面活性剂改善粉尘表面润湿性的研究受到广泛关注。Tang等[15]提出利用非离子表面活性剂Triton X-100润湿呼吸性烧结粉尘的机制,主要通过Triton X-100疏水尾吸附在可吸入烧结粉尘表面的疏水部位,使其亲水头基暴露在水中。Tessum等[16]证明非离子表面活性剂喷雾能很好地捕集煤尘。在煤泥浮选中,Triton X-100[17]、NP-10[18]和NPEO-12[19]等非离子表面活性剂应用于煤尘润湿性能的调控。

多位学者利用分子动力学方法模拟界面吸附过程研究非离子表面活性剂对煤尘润湿性能的影响。张殿龙[20]以脂肪醇聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚非离子表面活性剂、异构脂肪醇聚氧乙烯醚、聚氧乙烯型双子表面活性剂和聚醚改性硅油为研究对象,对其水溶液中的动态吸附和在低能表面动态铺展性能进行了研究;Lyu等[19]采用分子动力学模拟方法,研究NPEO-12与亚烟煤模型表面在水相中的相互作用,表明NPEO-12的乙氧基与煤表面的亲水性部位之间的极性相互作用是控制吸附的主要因素;张雷[21]利用非离子表面活性剂/褐煤二元体系,研究非离子表面活性剂在褐煤表面上的吸附构型,表明非离子表面活性剂的亲水基团对其在褐煤表面的吸附行为和润湿性变化都会产生一定影响;Guo等[22]选择了十二烷基-β-D-麦芽糖苷(C12G2)和十二烷基七聚乙二醇醚(C12E7)2种非离子表面活性剂,对褐煤表面润湿性进行分子动力学模拟,发现,C12G2在褐煤表面的吸附能力强于C12E7;Li等[23]采用分子动力学方法,研究非离子表面活性剂在低阶煤上的吸附行为,发现NPEO-8的乙氧基基团附着在煤表面,并将多余的疏水基团延伸到溶液中,形成疏水性更强的煤表面。

目前,研究者多采用理论计算方法研究表面润湿改性机理,采用室内实验观察改性现象。而理论模拟计算与室内实验结合的研究鲜有报道。

本文采用“分子动力学模拟—室内实验验证—吸附模型建立”方法,探究非离子表面活性剂APG和Triton X-100在煤-水界面的吸附行为及对煤表面润湿性能的影响,分析不同吸附体系的吸附平衡构型、分子空间分布、相互作用能、能量组成变化及形成氢键能力,初步得到非离子表面活性剂对煤尘润湿微观机制,结合室内对平煤戊、己、丁3组煤样的润湿沉降实验和接触角实验,计算煤样表面自由能组成,建立两种非离子表面活性剂对煤尘润湿性能改性的吸附模型,为实现煤矿深部开采条件下,煤尘润湿性能的有效调控、润湿型抑尘剂的研发提供理论指导。

1 分子动力学吸附体系

1.1 吸附体系模型

煤是由结构相似的基本结构单元通过桥键连接而成,煤的大分子结构十分复杂。石墨片层结构与煤、碳表面骨架结构具有相似性,因此,采用石墨片层结构模拟煤表面结构。为研究非离子表面活性剂对煤表面润湿性能的影响,采用分子动力学(molecular dynamics, MD)方法,利用美国Accelrys公司开发的Materials Studio(MS)2019软件中的Forcite模块进行分子动力学模拟,探究不同非离子表面活性剂溶液对煤尘润湿过程的影响机理。

采用Amorphous Cell模块构建包含1 000个水分子和12个非离子表面活性剂分子的溶液体系,通过Forcite模块中的Anneal退火算法及NVT系综动力学模拟对体系进行结构弛豫,再启动Forcite模块中的Geometry Optimization优化进行能量最小化。利用Build Layer建立水分子在煤表面上的吸附构型,为消除周期性结构对煤表面模型的影响,在体系上方添加约20 Å的真空层。非离子表面活性剂的分子结构及煤-水溶液体系如图1所示。

图1 非离子表面活性剂的分子结构及煤-水溶液体系Fig. 1 Molecular structure of nonionic surfactants and coal-water solution system

1.2 分子动力学模拟

模拟过程均采用COMPASS力场。长程静电作用和范德华作用的求和计算分别采用Ewald和Atom based方法,截断半径为12.5 Å。选择Nosé控温方式,将吸附构型能量最小化后得到初始模型,启动Forcite模块中的Dynamic任务,选择NVT系综,时间步长设置为1.0 fs。在MD模拟过程中,保持煤表面固定,模拟总时长为1 ns,其中,前500 ps使体系达到平衡,后500 ps用于相互作用能等动力学计算结果分析,不同体系具体参数见表1。

表1 不同体系具体参数Tab. 1 Different systems parameters

2 三元吸附体系润湿机理分析

2.1 吸附体系平衡构型

MD模拟体系中分子的定向状态决定了固体表面的润湿性质,通过观测吸附体系平衡构型可以解释不同非离子表面活性剂对煤表面润湿性能的影响[24]。模拟过程中的APG与Triton X-100在煤表面的聚集结构如图2所示。与初始构型相比,平衡构型中的表面活性剂溶液在动力学模拟后完全向下移动,且表面活性剂分子呈聚集状态分布在体系不同位置。这是由于加入溶液后的体系,在热力学上变得不稳定,因此,在溶液与煤表面之间相互作用力的驱动下,体系向着更为稳定的状态转变。

由图2可以看出,在煤表面吸附后,APG与Triton X-100溶液平衡构型相似。非离子表面活性剂分子通过动力学行为,由初始构型的均匀分布状态,到平衡构型中的聚集状态,通过疏水链的互相缠绕,形成类似球形的聚集体结构[25]。这是由于煤表面被较大程度地润湿,当表面活性剂质量浓度达到一定时,在溶液内部,多余的表面活性剂分子通过疏水基互相靠拢,并聚集在一起,形成胶束,由此,多余的表面活性剂分子减小了对煤表面的润湿性影响[26]。

图2 不同非离子表面活性剂溶液-煤表面的初始及吸附平衡构型Fig. 2 Initial and equilibrium configuration of different systems

在煤-水界面,非离子表面活性剂分子均发生了明显聚集,说明由于受到范德华力的影响,表面活性剂分子吸附于煤表面。但当表面活性剂分子吸附在煤表面时,其含氧基团易与水分子形成氢键,这种氢键会对表面活性剂分子产生提拉效果[27],表面活性剂分子疏水碳链的影响与煤表面的吸附作用,使得吸附在煤表面的表面活性剂分子发生一定角度的向上倾斜。此外,在水-气界面,APG分子与Triton X-100分子发生明显聚集,是由于分布在水-气界面的表面活性剂分子通过两亲性,使其向着水-气界面的一侧靠拢。Triton X-100分子在煤-水界面的吸附量较多,推测是其分子结构中的苯环结构与煤表面的苯环结构发生π—π相互作用所导致的,这与赵振等[27]研究苯酚在吸附剂基底的主要影响因素是π—π相互作用的结果一致。

2.2 相对浓度

利用相对浓度分布定量分析煤表面原子、表面活性剂分子与水分子在体系内部的空间位置及定向排布。图3为体系Ⅰ~Ⅲ沿Z轴方向计算得到的相对浓度分布曲线,其峰位表示分子或原子沿Z轴方向较为集中的位置。由图3可以看出,各吸附体系中煤表面原子固定,分布峰峰位均在1.75 Å处。

根据图3(b)、(c)中显示的较高分布峰,划分了非离子表面活性剂沿Z轴方向存在的主要分布区。体系Ⅱ中(图3(b)):APG存在3个分布峰,第1个分布峰在3.75~8.25 Å,表现出较高的相对浓度分布;第2个分布峰与峰1连接,出现在8.25~31.25 Å,此处APG相对浓度分布峰值较低,峰1与峰2表明,在煤/水界面处,APG分子呈多层聚集状态;第3分布峰在36.75~61.75 Å,峰值较高,表明在水-气界面处存在APG分子较多。体系Ⅲ中(图3(c)):Triton X-100分子的3个主要分布峰峰值均较高,说明在煤-水界面、溶液内部、水-气界面的Triton X-100分布较广,其沿Z轴分布范围为3.75~66.75 Å。

表面活性剂分子的相对浓度分布与体系内吸附构型保持一致。分布范围从大到小为:Triton X-100>APG,说明煤与Triton X-100之间具有较强的π—π相互作用,导致Triton X-100空间定向能力较强[28],在煤表面垂直方向,Triton X-100的烷基链定向能力大于APG中的烷基链。因此Triton X-100具有较宽的空间分布范围。

图3中,不同体系中水分子的空间分布范围不同,体系Ⅰ~Ⅲ中,水分子分别分布在3.75~49.25、3.75~54.75和3.25~66.25 Å。与表面活性剂分子相比,水分子沿Z轴分布情况较为均匀,不同体系中水分子分布范围由大到小依次为:煤-TritonX-100溶液体系>煤-APG溶液体系>煤-水溶液体系。说明Triton X-100和APG的加入,促进了水分子在煤表面的吸附,使水分子在体系内空间分布范围更广。

图3 不同非离子表面活性剂-水分子的相对浓度分布Fig. 3 Relative concentration distribution of different systems

2.3 相互作用能

采用相互作用能评价表面活性剂溶液-煤体系中,煤与表面活性剂、表面活性剂与水以及煤与水的相互作用强度。本文所计算相互作用能仅代表不同组分之间的相互作用强弱,并不等同于热力学上的吸附能。体系Ⅰ中煤与水的相互作用能如式(1)计算:

体系Ⅱ与体系Ⅲ中相互作用能如式(2)~(4)计算:

式(1)~(4)中:Eint(coal-water)为体系Ⅱ和体系Ⅲ中煤与水的相互作用能;Eint(coal-surfactant)为体系中煤与表面活性剂的相互作用能;Eint(surfactant-water)为体系中表面活性剂与水的相互作用能;Etotal为体系的总能量;Ecoal、Ewater和Esurfactant分别为煤、水和表面活性剂的能量;Ecoal+water、Ecoal+surfactant、Esurfactant+water分别表示体系中煤与水、煤与表面活性剂、表面活性剂与水的两组分的总能量,此两组分的总能量分别通过在系统中去掉第3组分进行能量计算得到。

Liu等[29]采用式(1)和(2)分别计算煤-水体系和煤-AEC-水体系中煤与水的相互作用能,并与吸附实验进行对比,验证了式(1)和(2)的准确性。He等[30]采用式(3)计算吸附体系中,表面活性剂与煤的相互作用能,表明相互作用能为负值,说明吸附过程自发进行,体系吸附平衡后更加稳定。除相互作用能外,用相同方法计算体系的范德华相互作用能(Evdw)和静电相互作用能(Eelec),结果见表2。

由表2可知:3个体系的相互作用能均为负值,说明体系内吸附过程均是自发进行的。加入表面活性剂后,体系Ⅱ和Ⅲ内,煤与水的相互作用无明显变化,但表面活性剂与水、表面活性剂与煤的相互作用得到大幅提升。表面活性剂与煤相互作用Triton X-100>APG;表面活性剂与水相互作用Triton X-100>APG。

表2 不同体系能量变化Tab. 2 Interaction energy of different systems

从表2还可看出,煤与水的相互作用能也受到表面活性剂的影响。体系Ⅰ中:煤与水之间的相互作用能为-64.0 kJ/mol;APG加入后,煤与水之间的相互作用能为-65.3 kJ/mol;Triton X-100加入后,煤与水之间的相互作用能变为-27.3 kJ/mol。说明Triton X-100的加入导致煤与水的相互作用大幅度减小,而APG的加入对煤与水的相互作用能影响很小。这是由于Triton X-100对煤表面吸附位点的覆盖较广,使得Triton X-100与煤的相互作用更强,阻碍了煤与水的相互作用。但Triton X-100分子中的苯环与煤表面芳香环形成的强π—π相互作用和Triton X-100分子中较多数量的含氧官能团(醚键)与水分子形成的强氢键作用,增强了Triton X-100与煤和水的相互作用。因此,通过增加作为中间载体的非离子表面活性剂与煤、水间的相互作用,增强煤表面对水分子的吸附能力,从而对煤表面润湿性有较大改善。

从能量组成分析,煤-水体系中的范德华相互作用远大于静电相互作用,且煤与水分子间几乎没有静电相互作用,说明范德华力在煤与水的相互作用中占据主导地位。在煤-水体系中,水分子之间易形成氢键,从而对煤表面上方水分子产生提拉作用,使水分子难以吸附在煤表面。而加入非离子表面活性剂后,体系内表面活性剂与水分子之间的静电相互作用大幅增加,且远大于范德华相互作用,说明加入表面活性剂后的三元体系中,溶液内部的表面活性剂分子与水分子易形成氢键作用,影响了体系内能量的组成。

2.4 氢键作用

在体系中加入表面活性剂分子,其含氧官能团与水分子通过氢键发生相互作用。本文采用的氢键几何标准为:分子间氢-受体之间的距离小于2.5 Å,供体-氢-受体之间的角度大于135°。表面活性剂与水分子形成的氢键统计结果见表3。

表3 表面活性剂与水分子形成的氢键Tab. 3 Hydrogen bonds formed between water and surfacants

表3中:体系Ⅰ为煤-水体系,仅存在水分子间氢键作用;体系Ⅱ为煤-APG溶液体系;体系Ⅲ为煤-Triton X-100溶液体系。表面活性剂分子与水分子形成的氢键类型分为表面活性剂含氧官能团中氧原子与水分子中氢原子形成的氢键(Os—Hw)和表面活性剂含氧官能团中氢原子与水分子中氧原子形成的氢键(Hs—Ow)。由非离子表面活性剂分子结构可知,APG与Triton X-100中提供氢原子的含氧官能团为羟基,提供氧原子的含氧官能团为羟基和醚键。表3中:APG的Ow—Hs型氢键数目大于Triton X-100的Ow—Hs型氢键数目,这是由于APG中羟基的数量大于Triton X-100中羟基的数量,使得APG与水分子形成Ow—Hs型氢键较多;Triton X-100的Os—Hw型氢键数目大于APG的Os—Hw型氢键数目,这是因为Triton X-100中含氧官能团数量大于APG中含氧官能团数量。因此,表面活性剂中含氧官能团数量是决定其与水分子产生氢键数量的重要因素。表面活性剂中含氧官能团与水分子间形成的氢键,在一定程度上吸引水分子,促进了表面活性剂覆盖煤表面对水分子的吸附作用。表面活性剂Triton X-100与水分子间形成氢键的总数目大于APG与水分子间形成氢键的总数目,可以看出,表面活性剂中含氧基团数量是影响煤表面润湿性的关键性因素。

综上,分子动力学模拟结果表明,表面活性剂APG与Triton X-100对煤尘的润湿性影响差异性较大,对煤尘润湿性能的提升Triton X-100优于APG。主要原因为:1)Triton X-100含有的苯环与煤表面芳香环之间形成的强π—π键作用,使得Triton X-100中疏水官能团与煤之间的相互作用大于APG中疏水官能团与煤之间的相互作用;2)Triton X-100中含氧官能团与水分子之间形成的氢键数量大于APG中含氧官能团与水分子之间形成的氢键数量,使得Triton X-100中含氧官能团与水分子之间的相互作用大于APG中含氧官能团与水分子之间的相互作用。Triton X-100对煤与水间强相互作用,促进了水分子在煤表面的润湿,对煤尘润湿性能的提升较为明显。

3 室内试验

分子动力学模拟结果从分子层面讨论了APG和Triton X-100对煤尘表面的微观润湿机理,发现在水/煤界面的吸附效果Triton X-100优于APG,对煤尘润湿性能的调控能力更好,同时,在分子动力学模拟体系中,两种表面活性剂均形成了胶束现象。为验证模拟结果,确定最优浓度获得最优的润湿效果,需取实际工作面煤样进行室内试验验证。

3.1 试验材料及方法

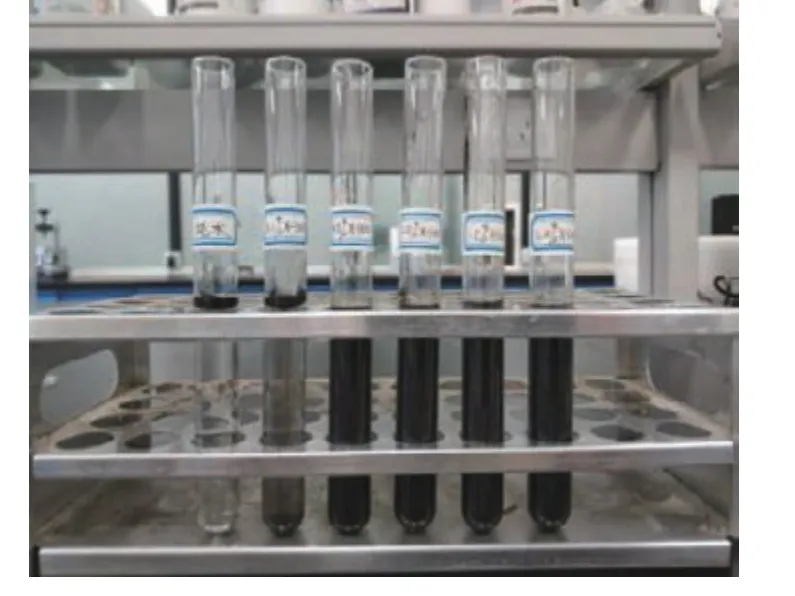

现场取样及样品制备如图4所示。

图4 现场取样及样品制备Fig. 4 Field sampling and sample preparation

试验煤样分别取自河南平顶山矿区丁、戊、己3个工作面5-22190,8-31220,15-31020(图4(a)),采集后的煤样立即密封,防止氧化和污染。利用球磨机对3组煤样以870 r/min的转速研磨30 min,制得的煤尘(图4(b))用200目样品筛过筛,密封保存。

3.2 沉降速度

利用《矿用降尘剂性能测定》(MT 506—1996)中沉降法测定润湿性。分别配制5个不同浓度的APG和Triton X-100表面活性剂溶液,量取所需浓度的表面活性剂溶液10 mL,称取0.100 g煤尘倒入装有溶液的试管中,从煤尘接触液面开始计时,至煤尘全部沉入液体表面时停止计时,每种浓度的试液平行测定3次,取平均值计算煤尘沉降速度,沉降速度越快,表明表面活性剂对煤尘的润湿效果越好。

沉降实验先测定3组煤尘在纯水中的沉降现象,纯水中的煤尘在24 h内均不沉降,表明煤尘亲水性极差,难以被纯水润湿沉降。

在不同浓度下,两种表面活性剂对3种煤尘的沉降效果如图5所示,沉降测试结果如图6所示。由图5可知,与纯水相比,Triton X-100和APG溶液均可使煤尘较快沉降,Triton X-100对3组煤尘的润湿沉降效果均优于APG,说明室内润湿沉降实验与分子动力学模拟结果高度吻合。

图5 不同浓度表面活性剂对煤尘沉降效果Fig. 5 Effect of different concentrations of surfactant on coal dust deposition

由图6可见:3种煤尘的沉降速度都随Triton X-100浓度的增大先增加后减小,这是因为Triton X-100的疏水链在煤尘表面疏水位点的强吸附作用,能快速在煤尘表面形成定向吸附层,朝向外侧水相的亲水基对水分子的吸引速度也加快,煤尘润湿沉降速度加快;随着浓度的增大,空缺疏水位点不断被吸附,吸附层覆盖面积增大,吸附的水分子数目也随之增加,沉降速度逐渐增大,在质量分数为1.5%时达到最优,但当浓度继续增大,导致表面活性剂在煤尘表面形成半胶束吸附或多层吸附,表面活性剂含氧部分相互作用在胶束内部,暴露出更多的疏水基团,弱化了表面活性剂对煤尘的润湿效果;在考察浓度范围内,APG对3组煤尘的润湿效果均随着浓度增大而增大,在所测浓度范围内未达到饱和吸附。

图6 沉降测试结果Fig. 6 Settlement test results

3.3 接触角

量取20 mL质量分数为1.5%的表面活性剂溶液,称取2 g煤尘样品,倒入表面活性剂溶液中,搅拌浸泡12 h,除去上清液后的煤样,以60 ℃的温度烘干6 h,烘干后的煤样用压片机压至30 MPa(煤片重0.2 g,厚约1.5 mm,直径约1 cm),采用JC2000D1(上海中晨)接触角测量仪测试煤片接触角,用微量注射器分别量取去离子水、甲酰胺、二碘甲烷3种探测液体滴定煤片,测试煤样接触角。测定结果见表4。

由表4可知,未经表面活性剂溶液处理的煤样表面疏水性较强,而经表面活性剂吸附后的煤样表面润湿性发生显著变化,去离子水在煤样表面的接触角明显降低,表明两种表面活性剂的吸附均改变了煤样表面的亲水性质,使得煤样表面更易被水润湿。

表4 接触角测试结果Tab. 4 Contact angle test results

3.4 表面自由能

根据式(9),通过测量3种探测液体的接触角,可得固体表面自由能及其成分,试验采用的3种探测液体(去离子水、甲酰胺、二碘甲烷)的表面自由能组成见表5。

根据表4中测得的接触角和表5各探测液体表面自由能分量,计算煤样表面自由能,结果见图7所示。

表5 探测液体表面自由能组成Tab. 5 Surface free energy and its components of detection liquid mN·m-1

由图7可知:未经表面活性剂吸附的煤样表面自由能较低,其表面自由能组成以非极性的Lifshitzvan der Waals作用为主;Lewis酸碱作用较低,表明煤样表面以非极性的色散成分为主,而发生氢键作用的概率较小。在未经表面活性剂溶液处理过的煤样中:己组表面自由能组成几乎全部由色散成分构成;与其他两组相比,戊组煤样表面Lewis酸碱作用较高;同时戊组煤样在去离子水中的接触角最小,表明其表面的极性含氧官能团含量较高,与水分子发生氢键作用的概率较大,因此表现出更好的亲水性。

图7 各组煤样表面自由能及其分量Fig. 7 Surface free energy and its components of coal samples

3.5 润湿机理

由表2、3可见,模拟体系中Evdw和Eelec分别是非极性组分和极性组分表面吸附的主导力[21]。结合图7可知,不加入表面活性剂时,煤-水界面的相互作用能较低且主要为非极性Evdw,这与实测未经表面活性剂吸附煤样表面Lifshitz-van der Waals作用占比较高一致。模拟体系中,表面活性剂在煤表面的吸附已达到平衡状态,可代表实测中表面活性剂吸附在煤样表面中形成定向吸附层,此时煤样表面性质已发生改变,因此,选取吸附体系中表面活性剂与水之间的相互作用能表示表面活性剂吸附后煤样表面能特征,模拟体系Ⅱ和体系Ⅲ中,表面活性剂与水分子间的相互作用能均较大,且极性的Eelec为相互作用能主要组成部分,这与实测的经表面活性剂吸附后的煤样表面极性的Lewis酸碱作用显著提高一致。由图7还可观察到:APG吸附后,煤样表面非极性Lifshitzvander Waals作用降低,模拟体系Ⅱ中APG分子与水分子间的Evdw低于体系Ⅰ中煤与水分子的Evdw,体系Ⅲ中Triton X-100分子与水分子间的Evdw比体系Ⅰ中煤与水分子的Evdw大;表面活性剂亲水基结构的不同,导致了两者的能量组成差异,APG分子亲水基结构主要为羟基,Triton X-100分子亲水基结构主要为醚键,羟基的极性强于醚键。但从表面活性剂与水分子形成的氢键数目上看,Triton X-100与水分子形成的氢键数目更多,这与实测数据中经Triton X-100吸附后的煤样表面比APG吸附后的煤样表面Lewis酸碱作用更大表现一致,经Triton X-100吸附后的煤样表面发生氢键作用的概率更高。

结合图6,Triton X-100对3组煤样的煤尘沉降效果差异性较大,而APG对3组煤样的沉降效果差异性相对较小,在相同浓度下,APG对煤尘润湿性的调控能力远远小于Triton X-100对煤尘润湿性的调控能力。这是因为APG和Triton X-100分子疏水链均为碳氢链,APG疏水链为脂肪链,依靠范德华力作用与煤尘表面疏水基团形成吸附,而Triton X-100疏水链含苯环结构,除范德华力外,还可与煤尘中的芳香环结构形成较强的π—π相互作用[35],其在煤尘表面形成的吸附层更稳定,且吸附后的Triton X-100亲水头基与水分子间形成的氢键较APG更多,能更有效促进水分子在煤表面吸附,对煤尘润湿性的调控效果更好。

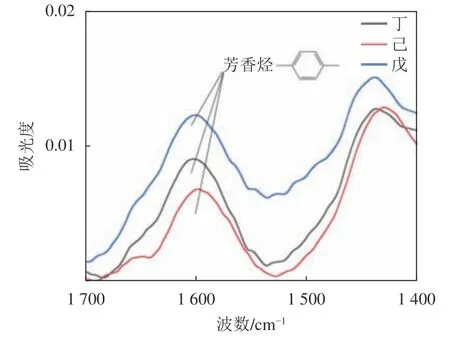

为了进一步揭示Triton X-100对煤尘润湿作用与煤尘表面芳香环的关系,采用傅立叶红外光谱(FTIR)测定了3组煤尘表面官能团,结果如图8所示。

图8 煤样红外光谱Fig. 8 Infrared spectrum of coal sample

由图8可知,波数1 600 cm-1处为芳香烃吸收峰,3组煤尘中的芳香烃含量由大至小顺序为戊组>丁组>己组。结合煤尘沉降测试结果,发现煤样中的芳香烃含量越高,Triton X-100的润湿沉降效果越好,验证了表面活性剂疏水端与煤尘表面的吸附机制对其润湿效果有较大影响。π—π相互作用越强,越有利于Triton X-100在煤尘表面疏水位点快速稳定吸附。因此,煤尘表面的芳香烃含量越高,越利于Triton X-100的吸附,润湿沉降效果越好,在同浓度Triton X-100溶液中,戊组沉降速度 >丁组沉降速度>己组沉降速度。

3.6 吸附模型

结合分子动力学模拟和沉降测试结果,构建Triton X-100和APG两种非离子表面活性剂与煤、水的三元吸附模型如图9所示。由图9可见,非离子表面活性剂达到最优浓度时,溶液中表面活性剂分子在气液界面形成一层单分子膜,疏水基朝向气相,亲水基朝向水相,当煤尘接触液面,表面活性剂疏水端吸附在煤尘的疏水性表面。APG疏水端仅依靠范德华力吸附,Triton X-100除了范德华力外,还可依靠与煤表面芳香环结构间的π—π相互作用形成稳定吸附,因此,对以芳香环结构为主体的煤尘吸附效果更好,表面活性剂分子形成吸附层覆盖煤尘表面,朝向外侧的亲水端通过与水分子形成氢键,使煤尘表面被快速润湿。

图9 表面活性剂与煤、水的三元吸附模型Fig. 9 Ternary adsorption model diagram of surfactant with coal and water

非离子表面活性剂对煤尘润湿改性,既受疏水端与煤分子吸附能力的影响,又受亲水端对水分子的吸引能力的影响。研发现场抑尘剂,需针对煤尘分子官能团特征进行改性设计,非离子表面活性剂分子疏水端结构将影响其在煤粉表面的吸附形态和相互作用强度,如苯环结构可与煤分子主体芳香结构形成强吸附,亲水端与水分子间形成氢键的能力将影响水分子在煤尘表面的润湿扩散效果。因此,在抑尘剂分子结构设计中,应该同时考虑表面活性剂疏水官能团对煤表面作用力(Fs-c)和表面活性剂含氧官能团对水的作用力(Fs-w),二者达到平衡后,可使水分子通过表面活性剂稳定吸附于煤尘表面,从而有效改善煤尘润湿性能。

4 结 论

1)采用分子动力学模拟,构建了煤-表面活性剂-水三元吸附模型,研究了非离子表面活性剂(APG与Triton X-100)水溶液体系在煤表面的聚集和吸附行为。Triton X-100的芳香环与煤的芳香环形成更强的π—π键,而其含氧官能团能与水分子产生更多氢键,从而促进水分子在Triton-100覆盖的煤表面上的吸附。

2)沉降实验结果证明对煤尘润湿性改性效果Triton X-100优于APG;接触角实验和煤样表面自由能组成有效验证了分子动力学模拟结果,即表面活性剂的吸附改变了煤样表面自由能组成,煤样表面极性作用成分显著增加,增大了煤样表面与水的相互作用,且中间载体非离子表面活性剂对煤与水的强吸附作用是煤尘表面的润湿能力的主要影响因素。

3)红外光谱揭示煤表面的芳香烃含量与Triton X-100的吸附呈正相关,煤样中芳香环含量越多,表面活性剂与煤尘表面吸附能力越强,润湿性能越好。

4)采用分子动力学模拟和室内实验相结合的方法,证明非离子表面活性剂对煤尘润湿既受疏水端与煤表面吸附能力的影响,又受亲水端对水分子的吸引能力的影响。在抑尘剂分子结构设计中,需同时考虑表面活性剂疏水官能团与煤表面、表面活性剂含氧官能团与水之间的相互作用,当二者达到平衡后,可使水分子通过表面活性剂稳定吸附于煤尘表面,从而有效改善煤尘润湿性能。