珠三角地区农业农村现代化发展程度评价及制约因子研究

2022-10-13梁俊芬蔡勋冯珊珊陶亮

梁俊芬,蔡勋,冯珊珊,陶亮

1.广东省农业科学院农业经济与信息研究所,广东 广州 510640;2.农业农村部华南都市农业重点实验室,广东 广州 510640;3.广东省科学院生态环境与土壤研究所/华南土壤污染控制与修复国家地方联合工程研究中心/广东省农业环境综合治理重点实验室,广东 广州 510650

中国共产党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策部署,首次提出“加快推进农业农村近代化”,并在同年12月召开的中央农村工作会议中进一步部署,到2035年基本实现农业农村现代化。习近平总书记指出,实施乡村振兴战略的总目标是农业农村现代化。2021年中央一号文件特别强调要“坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进”,而不能人为地割裂开来。事实上,农业农村现代化是农业现代化与农村现代化的有机耦合,农业现代化是农村现代化的基础和前提,农村现代化则是农业现代化的依托和支撑(李周等,2021;杜志雄,2021)。因此,客观评价农业农村现代化发展水平,对于准确把握区域农业农村现代化推进进度、优势和短板,从而一体推进农业农村现代化具有重要作用。

目前,从不同层面和视角对农业农村现代化展开的相关研究主要集中在以下3个方面:一是农业农村现代化内涵辨析。农业农村现代化并非农业现代化和农村现代化的简单相加,而是由二者有机耦合而成的相互联系、相互促进、相互交融的有机整体(魏后凯,2019)。在社会现代化大背景下,农业现代化的本质是通过农业变革,使之更加适应现代社会经济环境和社会生活需要,实现农业的生产效率和经济效益的提升;农村现代化的真实内涵则是乡村主体性的维续和乡村新的发展,即通过合理有效的方式维持农村社会的延续,并通过不断的变迁与发展以与现代社会总体发展相协调、相融合(陆益龙,2018)。从社会主义现代化国家建设体系来看,农业现代化是从行业角度来界定的,它是变传统农业为现代农业的过程,是产业现代化的概念,虽然农业生产以农村为依托,但其所涉及的农业产业链、供应链、价值链以及农业教育、研发、服务等活动并非局限于农村;而农村现代化是从地域角度来界定的,它是变落后的农村为美丽乡村的过程,其核心是农村发展方式的现代化,既包括农村产业的现代化,也包括农村文化、生态环境、居民生活和乡村治理的现代化,更包括广大农民在内的人的现代化(郭翔宇,2017)。二是农业农村现代化水平测度与指标体系构建。不同学者测度了国家尺度(祝志川等,2018;张应武等,2019;覃诚等,2021)、省域尺度(钟丽娜等,2018;李刚等,2020;刘锐等,2020)、市域尺度(夏四友等,2017)和县域尺度(辛岭等,2014)等不同空间尺度的农业农村现代化水平,并采用因子障碍度等方法模型分析区域农业农村现代化水平的时空格局演变与影响因素(龙冬平等,2014;王录仓等,2016;钟水映等,2016;陈强强等,2018;仲云等,2018;杨华等,2020)。在测度方法方面,主要包括多指标综合测度法(李刚等,2020;覃诚等,2021)、动态因子分析法(张应武等,2019)、数据包络分析法(夏四友等,2017)等。在权重确定方面,主要有熵值法(韦礼飞等,2019;李刚等,2020;刘云菲等,2021)、变异系数法(刘锐等,2020)、德尔菲法(钟丽娜等,2018)等。具体指标的选择也因分析尺度、研究重点、数据可得性的客观异质性而各有异同,部分学者参考发达国家标准和国内发达地区标准为具体指标确定目标值(杜宇能等,2018;魏后凯等,2020;覃诚等,2021;姜长云等,2021a;国务院发展研究中心农村经济研究部课题组,2021)。一些地方尝试建立指标体系,对当地农业农村现代化发展水平和实现状态进行定量评估,如2020年6月江苏省苏州市发布了《苏州市率先基本实现农业农村现代化评价考核指标体系(2020—2022年)(试行)》。三是农业农村现代化实现路径及实践探索。陈锡文(2018)认为农业现代化要以农业的产业体系、生产体系、经营体系、支持保护体系为落脚点,农村现代化要以农村的产业融合、基层党建、基础设施建设为落脚点。魏后凯(2020)认为农业农村现代化要依靠城乡融合全面激活农村要素、市场和主体,全力激发农业农村发展的内生活力和新动能。计晗等(2021)梳理分析了清末以来中国农业农村现代化探索历程,发现政府赋能与农民组织对农业农村现代化而言不可或缺,这恰好构成中国特色社会主义的制度优势。王春光(2021)指出在过去40年中,农业现代化和农村现代化涌现出工业化路径、城市化路径、旅游路径和网络商贸路径等 4种发展路径,这些路径开始趋于融合,体现出城乡融合和一二三产业融合的态势,为后续的农业农村现代化找到了多元的实现路径。

综上,现有农业农村现代化研究已取得诸多成果,具有很好的参考价值。其中,农业农村现代化发展水平的定量评价和分析是重要研究内容之一,但目前的研究多集中在国家或省域尺度,鲜有研究对特定经济区域的农业农村现代化水平进行定量测度与评价。珠三角地区是中国经济最发达、最具活力的区域之一,在粤港澳大湾区、广东省乃至全国现代化建设全局中具有重要的战略地位和突出的引领作用。2021年中央一号文件提出,到2025年全国有条件的地区要率先基本实现农业现代化。2021年3月广东省委、省政府印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》提出,“到2025年,珠三角地区率先基本实现农业农村现代化”。为顺利实现这一目标,有必要设置评价体系以把握推进进度、弥补短板弱项、找出有效路径。因此,本研究基于2020年市域尺度数据,通过构建农业农村现代化评价指标体系,定量测算珠三角地区及市域单元的农业农村现代化水平,并分析其制约因素和市域差异,以期为珠三角地区率先基本实现农业农村现代化的路径选择和政策制定提供科学依据。

1 研究区域与方法

1.1 区域概况

以珠三角地区为研究区域,包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆(图1),总面积5.5×104km2。珠三角地区是中国改革开放的前沿阵地,经济发展水平全国领先、开放程度高、科技实力雄厚,以广东省30.5%的土地面积创造了全省80.8%的GDP。2020年人均地区生产总值达11.55万元,按当年平均汇率折算为16739美元,参照世界银行划分标准,已达到高等收入水平标准。乡村产业以优质蔬菜、高值水产、高端花卉、农产品电商等高质产业为主,具备率先基本实现农业农村现代化的基础条件。

从表1可以看出,珠三角内部各市经济发展差异较大,明显分成两个梯队,深圳、珠海、广州、佛山、东莞、中山6个核心市经济实力明显高于惠州、江门、肇庆3市。从图1可以看出,惠州、江门和肇庆分别坐落于珠三角的东侧、西侧和西北侧,3市占地面积较大且均位于珠三角的边缘地带。

表1 2020年珠三角地区人均GDP和居民人均可支配收入Table 1 Per capita GDP and per capita disposable income in the Pearl River Delta in 2020

图1 研究区域范围Figure 1 Scope of the study area

1.2 研究方法

1.2.1 指标体系构建

本研究借鉴已有相关成果,遵循科学性、系统性、引领性、可操作性和可得性等原则,紧扣新发展阶段农业农村现代化的内涵特征,结合珠三角地区农业农村发展现状,从农业现代化、农村现代化和城乡融合3个维度构建了包括24个具体指标的农业农村现代化评价指标体系(表2)。

表2 珠三角地区农业农村现代化评价指标体系Table 2 Evaluation index system of agricultural and rural modernization in Pearl River Delta

(1)农业现代化。农业现代化涉及农业产业体系、农业生产体系、农业经营体系和农业支持保护体系4项准则。农业产业体系方面,选用粮肉菜稳定保障指数、养殖业产值占农业总产值比重、农产品加工业产值与农业总产值之比分别表征粮食和重要农产品保障水平、农业产业结构优化程度、农业产业链延伸和增值水平。农业生产体系方面,选用水稻耕种收综合机械化率、设施农业比重、农药使用强度、化肥施用强度分别表征农业机械化水平、农业设施化水平、农业绿色化水平。农业经营体系方面,选用农林牧渔服务业产值占比、劳均耕地面积、土地产出率、农业劳动生产率分别表征农业社会化服务水平、农业集约化经营水平、生产要素的现实生产力水平。农业支持保护体系方面,选用农林水事务支出占农业增加值比重、农业保险深度表征财政、保险对农业的支持保护力度。

(2)农村现代化。农村现代化包括农村基础设施和公共服务水平、乡村治理水平、农民生活水平3个准则。选用美丽宜居村达标率、农村生活污水治理率、每万城乡人口拥有执业医师数3项指标表征农村基础设施和公共服务水平。选用集体经济强村占比表征乡村治理水平。选用农村居民人均可支配收入、农村居民恩格尔系数、农村居民教育文化娱乐消费支出占比3项指标表征农民生活水平。

(3)城乡融合。城乡融合核心在于实现“人”“地”“资本”的融合(刘融融等,2019;刘明辉等,2019)。选用城乡居民收入比、乡村非农就业比例表征“人”的融合,用二元对比系数表征“资本”的融合,用城镇化率表征“地”的融合。

本研究选取的时间为2020年,所用数据主要来源于《广东统计年鉴2021年》《2021广东农村统计年鉴》《2020广东省卫生健康统计年鉴》以及各市统计年鉴,或通过基础数据计算得出。个别缺失数据采用线性插值法补齐。

1.2.2 综合评价法

(1)权重计算。借鉴韩磊等(2019)、覃诚等(2021)赋权方法,以均权法确定各指标权重。均权法有利于体现农业现代化、农村现代化和城乡融合均衡发展的内涵特征。即,指标体系3个维度具有相同的权重,均为33.33(百分制),每个维度下属的准则层具有相同的权重,每项准则下属的指标层具有相同的权重。

(2)目标值设定。农业农村现代化实现程度反映一个地区或国家农业农村发展达到世界先进水平或领先的状态(姜长云等,2021b),实质是考量其各种表征指标与全面实现农业农村现代化目标值的差距情况。本研究根据发达国家和国内先进城市标准,结合珠三角地区实际,设定各指标全面实现农业农村现代化的目标值(表2)。

(3)模型选择。本研究采用当前学术界普遍认可且广泛应用的多指标综合评价法对珠三角地区农业农村现代化水平进行测度,通过多元线性加权计算综合发展水平,其数学表达式为:

式中:

Si——第i个区域农业农村现代化综合指数;

wj——第j个指标权重;

Tij——第i个区域第j个指标达标率;

n为指标个数。

当指标为正向指标时:

当指标为负向指标时:

xij— —第i个区域第j个指标实际值;

xj——第j个指标目标值;当Tij≥100%时,说明该指标达到了现代化标准,将其定为固定值100%。

(4)阶段划分。在现有研究基础上,将珠三角地区农业农村现代化发展水平划分为4个阶段:发展起步阶段[0—60)、转型跨越阶段[60—80)、基本实现阶段[80—90)、全面实现阶段[90—100]。依据指标达标率情况将达标水平划分为5档:不及格[0—60)、及格[60—70)、中[70—80)、良[80—90)和优[90—100]。

1.2.3 制约因子诊断

使用障碍度模型分析单项指标对系统整体的负向贡献程度,采用因子贡献度、指标偏离度和指标障碍度对珠三角地区农业农村现代化发展水平的制约因子进行诊断,计算公式为:

式中:

Fj——因子贡献度,表示单项因子对总目标的影响程度,Fj=wj;

Dij——指标偏离度,表示单项指标与农业农村现代化目标之间的差距,Dij=1-Tij;

Yij——第i个区域第j项指标障碍度。

2 结果与分析

2.1 珠三角地区农业农村现代化整体评价

2.1.1 农业农村现代化整体发展水平

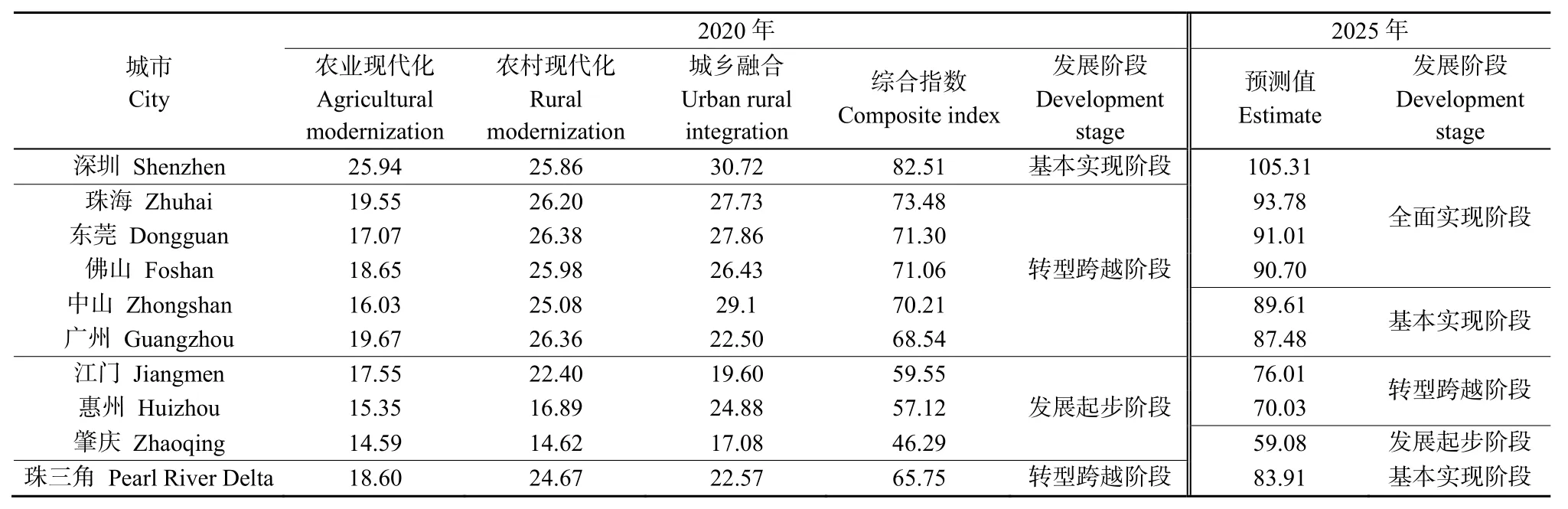

从表3可以看出,2020年珠三角地区农业农村现代化发展综合指数为65.75,处于转型跨越阶段,距离基本实现现代化目标(80分)尚有不小差距,率先基本实现农业农村现代化任务艰巨。《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,“十四五”期间全省GDP年均增长5.0%、居民人均可支配收入年均增长5%的预期目标。假设珠三角地区农业农村现代化发展呈线性增长,且按年均增速5%估算,至2025年珠三角地区农业农村现代化发展综合指数可达83.91,在区域层面基本实现农业农村现代化;至2029年该指数可达102,在区域层面全面实现农业农村现代化。

表3 2020年珠三角地区农业农村现代化发展水平评价结果和2025年预测Table 3 Evaluation results of agricultural and rural modernization development level in the Pearl River Delta in 2020 and prediction in 2025

2.1.2 农业农村现代化结构特征

从3个维度看,珠三角地区农业现代化、农村现代化和城乡融合发展水平有所不同,发展指数从大到小依次为:农村现代化(24.67)、城乡融合(22.57)、农业现代化(18.60),农村现代化发展最好。分析其原因,一是农村集体经济强劲有力。2020年,珠三角地区农村集体经济总收入高达1099.8亿元,占全省的88.1%;经营收益超10万元以上的村4059个,占全省收益10万元以上村的比重为67.1%。二是美丽乡村建设取得明显成效。近年来,珠三角地区大力推进农村人居环境整治和农村“五美”(美丽家园、美丽田园、美丽园区、美丽河湖、美丽廊道)专项行动,有效改善了垃圾乱堆、污水乱排、田园窝棚乱搭、三线乱拉等人居环境问题。至2020年底,珠三角地区全部行政村达到省定干净整洁村标准,60%以上行政村达到美丽宜居村标准,农村无害化卫生户厕普及率达100%,创建市级以上农业公园175家、省级休闲农业与乡村旅游示范镇 53个、省级休闲农业与乡村旅游示范点151个,入选省级乡村旅游精品线路49条。三是农民生活达到富裕水平。2020年,珠三角地区农村居民恩格尔系数为37.3%,根据联合国粮农组织标准(恩格尔系数在59%以上为贫困、50%—59%为温饱、40%—50%为小康、30%—40%为富裕、低于30%为最富裕),农村居民生活达到富裕水平。

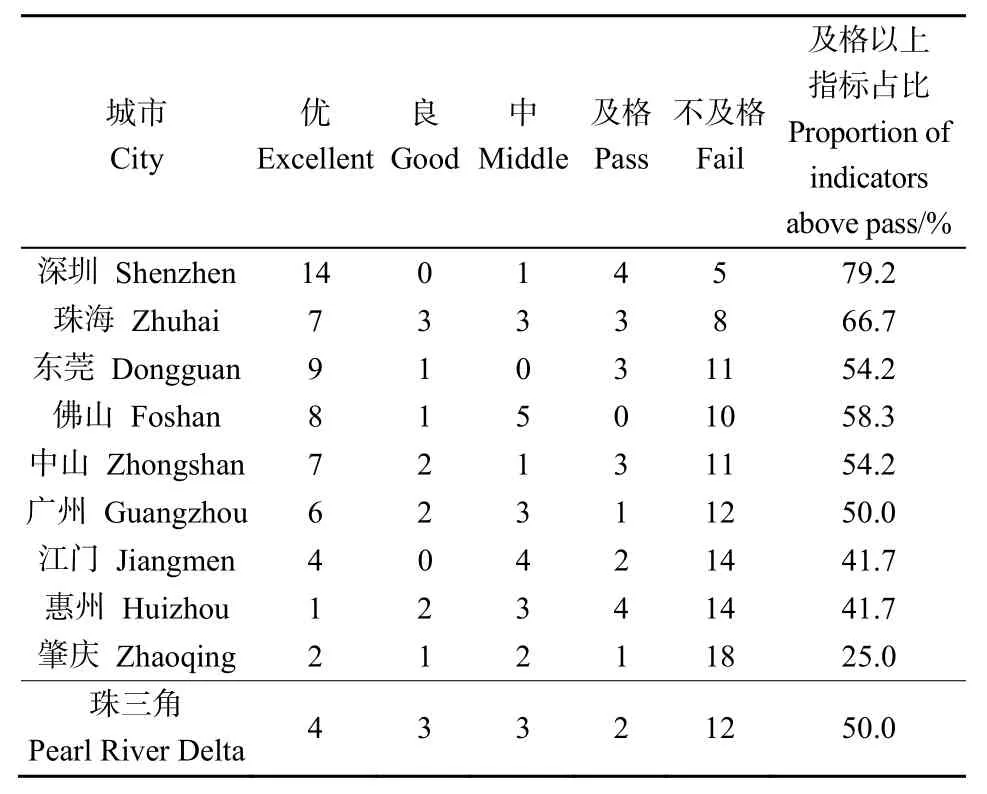

2.1.3 指标达标分析

从24个具体指标看,达标程度为优等水平的有4个、良好水平的有3个、中等水平的有3个、及格水平的有2个、不及格水平的有12个,达到及格水平的指标占50%,达标程度整体不高(表4),尤其是粮肉菜稳定保障指数、设施农业比重、农药使用强度、化肥施用强度、劳均耕地面积、农业劳动生产率、农林水事务支出占农业增加值比重、农业保险深度、每万城乡人口拥有执业医师数、农村居民人均可支配收入、农村居民教育文化娱乐消费支出占比、二元对比系数等指标达标率均低于60%。这说明,重要农产品保障供给能力弱,设施农业发展水平不高,农业规模化、集约化、绿色化经营水平偏低,农业支持保护力度有待加强,城乡经济一体化程度不高等因素是珠三角地区实现农业农村现代化的主要短板弱项,也是今后需要重点突破的难点和重点。

表4 2020年珠三角地区农业农村现代化指标达标情况Table 4 Achievement of agricultural and rural modernization indicators in the Pearl River Delta in 2020

2.2 珠三角地区农业农村现代化市域评价

2.2.1 各市发展水平

2020年,珠三角九市农业农村现代化发展水平差异显著。其中,深圳市最高,综合指数达82.51,是珠三角平均水平的125.5%,处于基本实现阶段;肇庆最低,综合指数为46.29,是珠三角平均水平的70.4%,处于发展起步阶段;珠海、东莞、佛山、中山、广州综合指数分别为73.48、71.30、71.06、70.21、68.54,略高于珠三角平均水平,处于转型跨越阶段;江门、惠州综合指数分别为59.55、57.12,低于珠三角平均水平,处于发展起步阶段(表3)。珠三角核心6市(深圳、珠海、东莞、佛山、中山、广州)农业农村现代化发展水平较高,表明经济发展水平对农业农村现代化的影响深刻。综合指数按年均增速5%估算,至2025年,珠三角九市中有4市(深圳、珠海、东莞、佛山)达到全面实现阶段、2市(中山、广州)达到基本实现阶段、2市(江门、惠州)处于转型跨越阶段、1市(肇庆)仍在发展起步阶段。江门市、惠州市、肇庆市若要如期达到“2025年率先基本实现农业农村现代化”目标,要求综合指数年均增速分别不低于6.1%、7.8%、11.6%。

2.2.2 各市指标达标分析

2020年珠三角九市农业农村现代化指标达标情况显示,深圳市指标达标水平仍处于第一位,14项指标达标率为优、1项中、4项及格、5项不及格;珠海市居第二位,7项指标达标率为优、3项良、3项中、3项及格、8项不及格,指标达标情况整体较高。江门市有4项优、4项中、2项及格、14项不及格,惠州市有1项优、2项良、3项中、4项及格、14项不及格,处于珠三角地区末位的肇庆市有2项优、1项良、2项中、1项及格、18项不及格(表4),指标达标情况整体偏低。

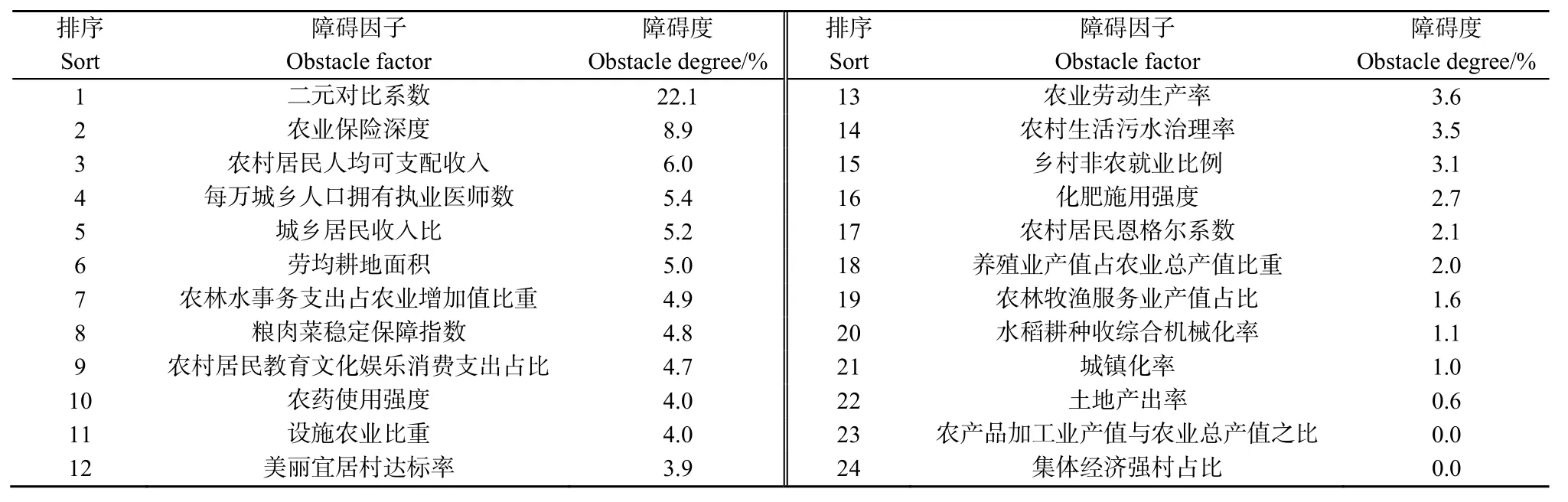

2.3 农业农村现代化障碍因子分析

分析农业农村现代化内在障碍因素对于识别影响农业农村现代化发展的关键因素并精准施策具有重要意义,使用障碍度模型计算珠三角地区农业农村现代化指标层的因子障碍度,并对障碍度指标进行排序(表5)。可以看出,当前珠三角地区农业农村现代化发展的最主要障碍因子为二元对比系数,障碍度高达22.1%;农业保险深度、农村居民人均可支配收入、每万城乡人口拥有执业医师数、城乡居民收入比、劳均耕地面积成为重要障碍因子,障碍度分别为8.9%、6.0%、5.4%、5.2%、5.0%。

表5 珠三角地区农业农村现代化主要障碍因子及障碍度Table5 Main obstacle factors and degree of agricultural and rural modernization in Pearl River Delta

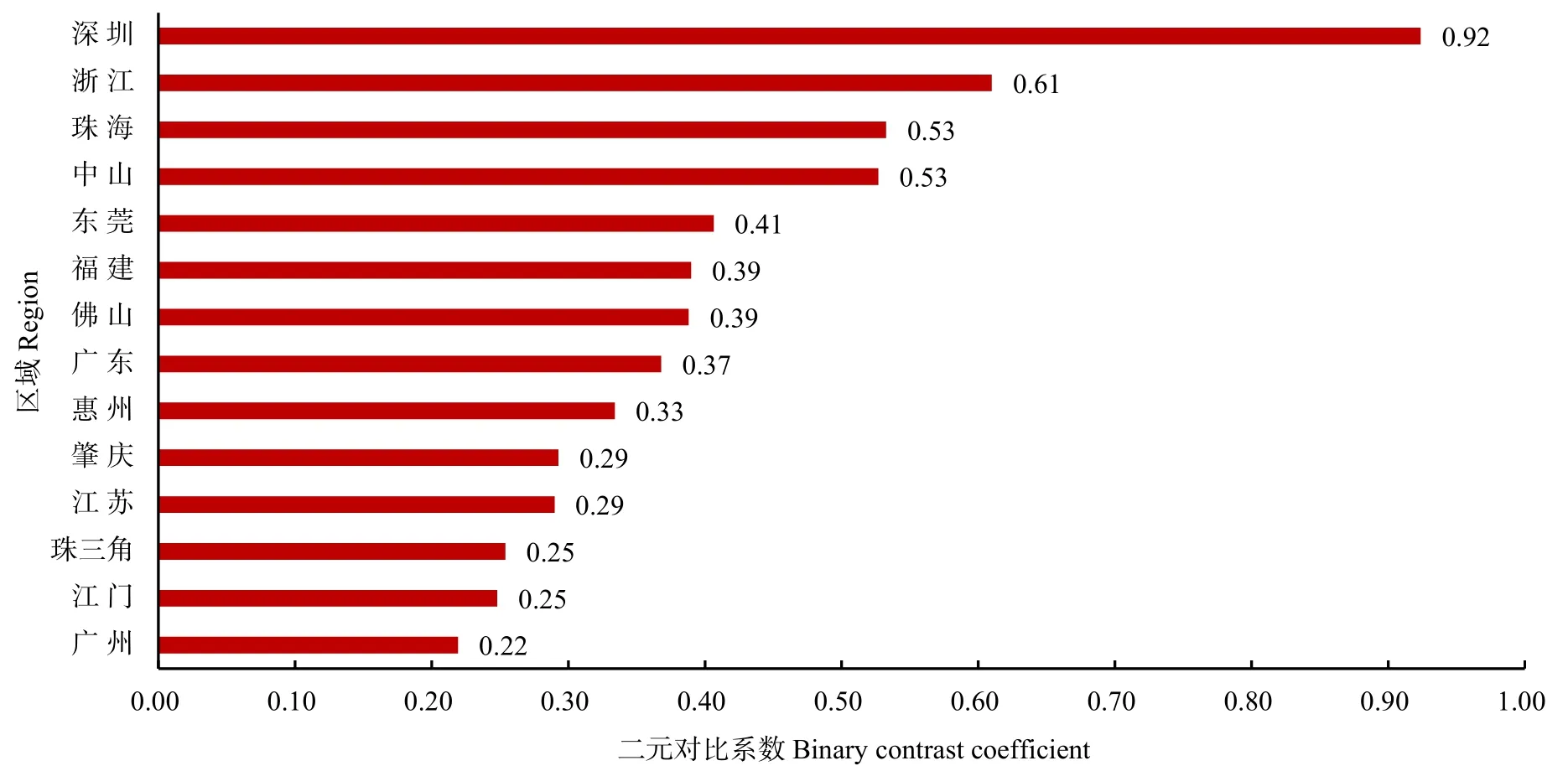

2.3.1 城乡二元经济结构是制约珠三角地区农业农村现代化的最大障碍

根据国际经验,发展中国家的二元对比系数一般在0.31—0.45之间,发达国家在0.52—0.86之间。2020年,珠三角地区二元对比系数为0.25,低于发展中国家平均水平,也低于浙江、福建等国内发达地区水平(图2)。这说明,广州、江门、肇庆等珠三角地区农业与非农业的比较劳动生产率存在较大差距,导致珠三角地区城乡二元经济结构转化滞后于城镇化、工业化进程,与农业农村现代化目标相距甚远。究其原因:一是农业经营规模小、效率低。珠三角地区农业规模经营水平偏低,农民人均耕地面积0.18 hm2,导致农业劳动生产率偏低。2020年,珠三角地区第一产业劳动生产率 4.83×104yuan·person-1,低于浙江(10.43×104yuan·person-1)、福建(8.46×104yuan·person-1)、江苏(6.72×104yuan·person-1),甚至低于广东平均水平(6.22×104yuan·person-1),这也是导致农民收入不高、城乡收入差距大的根本原因之一。二是就业结构不合理,农业GDP占比与其就业份额下降不同步。2020年,珠三角地区三次产业经济结构为1.8∶40.0∶58.3,对比三次产业就业人员结构 6.6∶39.9∶53.6,经济比重较低的第一产业,从业人员占比偏高,而经济比重较高的第三产业,从业人员占比较低。推动城乡全面融合发展,解决城乡二元结构问题,对珠三角地区农业农村现代化发展至关重要。

图2 2020年珠三角九市、浙江、福建、江苏二元对比系数Figure 2 The dual contrast coefficient of different areas in 2020

2.3.2 农业风险保障水平偏低,不能满足农业多样化的风险保障需求

珠三角地区地处沿海,自然灾害多发频发,保险需求虽大却存在险种偏少、传统的农险品种对水产养殖、岭南水果、家禽等优势特色农产品保险保障程度不足、农户投保意愿不强等一系列问题。从数据来看,2020年,珠三角农业保险深度仅为0.41%,明显低于全国0.95%和广东0.59%的平均水平。这与珠三角在全国的经济地位很不相称。

3 结论与启示

3.1 结论

基于农业农村现代化内涵特征,构建了包含农业现代化、农村现代化和城乡融合3个维度24项具体指标的珠三角农业农村现代化评价指标体系,运用均权法确定各项指标权重,结合发达国家标准和国内先进地区标准设定各指标全面实现农业农村现代化的目标值,加权计算珠三角地区农业农村现代化综合指数,采用障碍度模型诊断农业农村现代化发展的主要障碍因素,得出如下结论:

(1)从区域层面看,2020年珠三角地区农业农村现代化发展综合指数为65.75,处于转型跨越阶段。按年均增速5%估算,到2025年可在区域层面基本实现农业农村现代化,到2029年可在区域层面全面实现农业农村现代化。农业现代化、农村现代化和城乡融合发展水平有所不同,农村现代化发展较好,城乡融合程度次之,农业现代化发展较差。农业现代化方面,主要表现在重要农产品保障供给能力弱,设施农业发展水平不高,农业规模化、集约化、绿色化经营水平偏低,农业支持保护力度有待加强。城乡融合方面,城乡经济一体化程度不高问题尤为突出,原因在于农业劳动生产率偏低。乡村现代化方面,农村人居环境整治力度偏弱,垃圾、污水、窝棚、建设杂乱无章始终是珠三角人居环境的突出问题。当前,珠三角地区农业农村现代化发展水平,与国际一流湾区和世界级城市群建设要求还不协调、不相称。

(2)从市域差异看,珠三角九市农业农村现代化发展水平差异显著,呈梯次发展格局。其中,深圳是总部经济最发达的城市之一,80%以上的农业龙头企业把深圳作为总部,在广东省外或国外建立生产基地,涉及生鲜零售、设施农业、智慧农业、农业服务、农业金融、跨境电商、农村电商、饲料加工、农资销售、基因农业等业态,农业农村现代化水平最高,处于基本实现阶段。珠海、东莞、佛山、中山、广州位于珠江入海口两岸,经济发达,城镇化率超过95%,非农就业比例超过85%,农民生活富裕,农业农村现代化处于转型跨越阶段。江门、惠州、肇庆处于珠三角外围,经济实力相对较弱,农产品加工程度偏低,农业规模化、集约化经营水平不高,乡村建设相对滞后,城乡一体化程度不高,农业农村现代化处于发展起步阶段。

(3)从制约因素看,当前珠三角地区农业农村现代化发展的最主要障碍因子为二元对比系数;农业保险深度、农村居民人均可支配收入、每万城乡人口拥有执业医师数、城乡居民收入比、劳均耕地面积成为重要障碍因子。也就是说,城乡二元经济结构是珠三角地区农村经济问题的主要症结所在,也是制约珠三角地区农业农村现代化的最大障碍。解决城乡二元结构问题,推动城乡全面融合发展,对珠三角地区农业农村发展至关重要。其次是农业风险保障水平偏低,农业保险不能满足农业多样化的风险保障需求。

3.2 启示

今后,珠三角各地应紧抓乡村振兴战略机遇,加快农业农村现代化步伐。一是依托现代农业产业园、农业现代化示范区建设,引导各类农业经营主体采取租赁、入股、托管等方式流转土地,发展适度规模经营,重点支持粮食规模化生产,提高农业劳动生产率。二是深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程,促进农村剩余劳动力转移就业,增加农民工资性收入。三是加快农业科技转化应用,推广应用节肥节药技术和绿色高效防控产品,推进化肥农药减量增效,大力发展高效设施农业,保障“菜篮子”产品有效供应,提高农业集约化、绿色化发展水平。四是扩大传统农产品、地方特色农产品等政策性保险覆盖面,推动农业保险从“保成本”向“保收入”转变,提高农业风险保障水平。五是以农村人居环境整治提升为抓手,深入实施生活垃圾和污水治理、“五美”专项、农房管控和乡村风貌提升等乡村建设行动,打造宜居宜业宜游的美丽乡村。