基于新流动性视角的乡村民宿场所情感维度建构与检验

——以桂林阳朔县为例

2022-10-13邱玮玮林业江

邱玮玮 ,林业江

(1.四川大学 旅游学院,四川 成都 610044;2.南宁师范大学 旅游与文化学院,广西 南宁 530023;3.桂林旅游学院,广西 桂林 541006)

0 引言

流动是世界的客观现实。进入21世纪,现代化与全球化双重驱动了史无前例的人口、物体、资本和信息的流动,不仅改变了人们的生产生活方式,也促使社会科学研究焦点从静态的“社会建构”转向为动态的“流动建构”,新流动性范式应运而生。与20世纪的“空间流动性”和“社会流动性”研究相比,新流动性整合原本分散在各领域有关流动性的碎片式研究,在宏观与微观流动、人与物流动、物理与虚拟流动、流动性与不动性的研究之间搭建了桥梁。聚焦到人地关系视角,新流动性视角下的场所是无数跨越时间和空间的强大流动网络和关系组成的“过程”或“体验”,人与场所的关系则被认为通过人与场所的互动而不断改变。尽管作为人与场所关系联结的核心表征,固定视角下的场所情感建构被诸多学者积极探讨,但是基于新流动性视角的场所情感建构问题尚未有文献清晰地解答。

近年来,随着乡村振兴战略的持续推进,乡村民宿逐渐成为国内旅游发展的重要载体。区别于标准化酒店,蕴含“有温度的住宿、有灵魂的生活、有情感的体验”的乡村民宿日益受到现代性压力下的都市人追捧,成为他们暂时摆脱精神与生活压力,找回身心和谐的“世外桃源”的重要途径。随着乡村民宿的蓬勃发展,与其相关议题也逐渐成为国内旅游研究的热点。尽管已有研究证实,乡村民宿包含丰富的主客情感互动;民宿经营管理者倾向于生活方式创业,并投入大量的情感劳动;民宿空间更多体现“家”的情感特质,是一个由日常实践、亲密关系、身份记忆和情感建构的空间。但是鲜有研究关注旅游者如何与乡村民宿建立情感联结,这种情感联结的结构维度是如何的,存在着怎样的建构特征。

实际上,新流动性视角下的旅游者与乡村民宿的情感联结是一个人与场所关系嵌入乡村民宿情景的特殊命题:从建构情景上来看,乡村民宿场所情感是流动中的旅游者与非惯常环境的小尺度、封闭性的第二居所之间的联结,表现出与其他大尺度旅游场所显著的特性差异;从联结形式来看,旅游者离开惯常的家,前往乡村民宿的体验过程被概念化为一个围绕“家”的流动体验过程,随着乡村民宿与旅游者的心理和物理距离的变化,旅游者与乡村民宿场所的情感联结形式也在不停转换;从场所特性来看,流动视角下的乡村民宿始终隐含着旅游者对“家”的情感映射,乡村民宿不仅是他们在乡村旅游目的地的物理住宿设施,也是他们联结乡土、体验乡土文化的社会载体,更是他们释放日常压力、实现精神疗愈的“心灵家园”落脚点;此外,相较于固定视角,基于流动视角的旅游者与乡村民宿的情感联结研究能够充分捕捉旅游者的情感变化过程,更易于展现场所情感的动态演化过程,对旅游者的乡村民宿体验研究指导价值更为显著。

基于上述分析,显然直接援引成熟的场所情感维度结构和测量方法的普遍做法并不科学,有必要重新挖掘和建构乡村民宿场所情感维度。因此,本文基于新流动性视角,以桂林阳朔县为研究案例,聚焦该区域的乡村民宿消费者群体,运用定性建构和定量检验相结合的混合型研究方法,尝试对其场所情感的结构进行重新建构和检验,以期能够完善和发展该领域的研究成果,为乡村民宿的场所建构提供理论支撑和实践指导。

1 文献综述

1.1 场所情感与场所情感维度

情感是一种人对客观世界微妙又复杂的心理反应,是人在复杂社会建构中形成的区别于其他生物的典型特征。场所情感,即个体对某一场所存在的情感联结,主要用以阐释场所对于人的核心价值与意义。关于场所情感的研究,经历了Wright、Turn、Shumaker等人文地理学家和环境心理学家的诠释,从敬地情结、恋地情结到场所依恋,其概念和内涵逐渐成熟。场所情感的相关理论最早被保继刚、黄向两位学者引入国内,成为国内研究旅游人地关系的理论基础。尽管目前国内相关研究中由于不同的学科背景存在“地方”与“场所”的术语差异,但人与“场所”或“地方”的情感联结概念范畴是一脉相承的。

在旅游研究中,旅游学者们重点关注两类场所情感:一是作为场所“塑造者”的长期居民对场所的情感联系,强调与场所的长期互动中累积的社会关系和心理投入,所形成的东道主感知;二是作为场所“消费者”的旅游者对某一特定场所形成的场所情感,强调逃离惯常环境后,逐渐构建的旅游新世界向往和游憩环境依赖。其中,以旅游者场所情感议题更为瞩目,国内外旅游学者基于不同性质的旅游目的地,如森林、海岸、山脉和荒野等开展旅游者场所情感研究,致力于厘清旅游者场所情感的内涵与外延,探索旅游者场所情感的多维结构与有效测量,以便于更深入地理解旅游者的场所认知和场所行为规律。

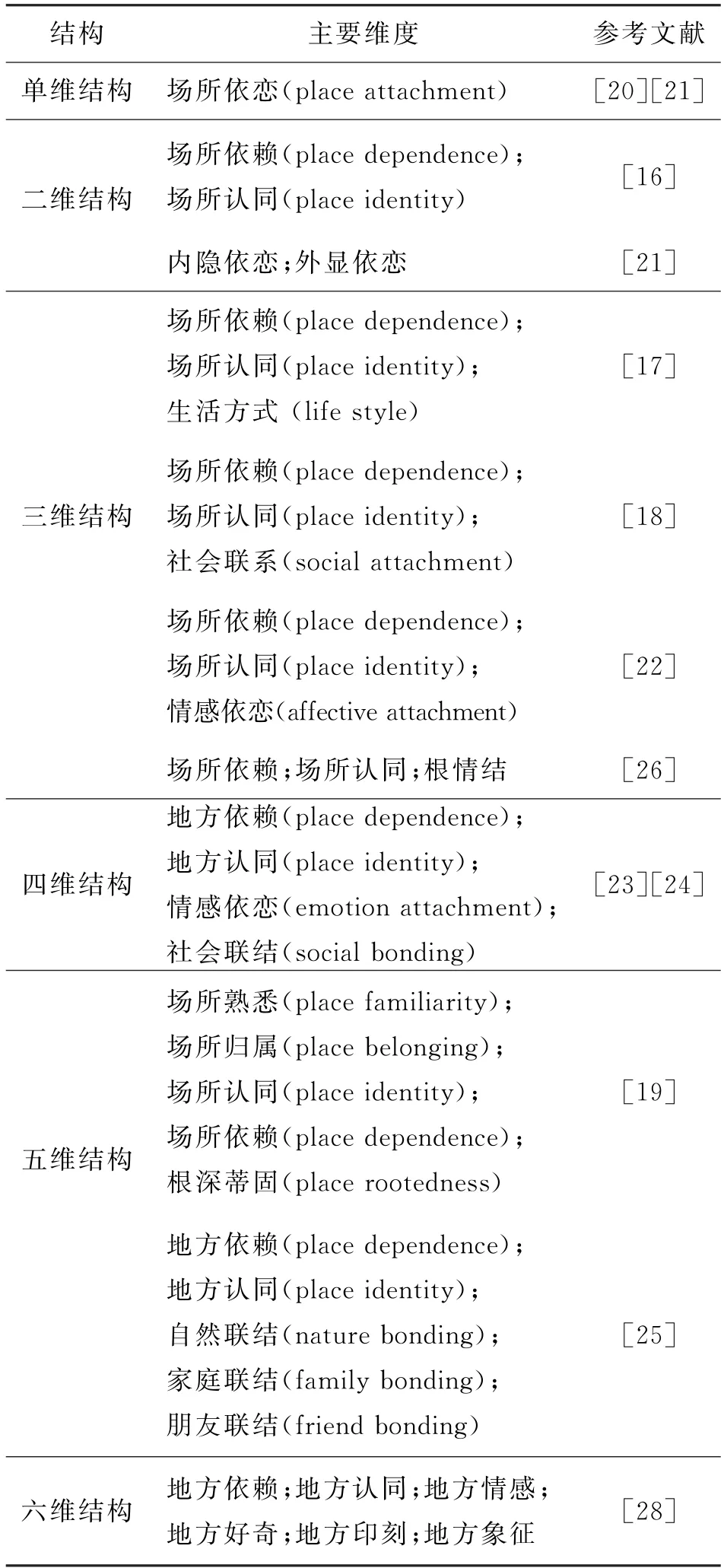

研究证实,场所情感包含多个维度。在现有研究中,学者们根据建构主体、建构情景和情感特性将场所情感进行多重划分(见表1)。其中,最为常见的是Williams等的场所依赖和场所认同两维度划分,其中场所依赖更强调功能性依恋,场所认同是一种情感性的依恋;在此基础上,Bricker等和Kyle等分别添加了生活方式以及社会联结,构建了场所情感的三维结构;此外,Hay根据依恋程度的不同,将场所情感分为熟悉感、归属感、认同感、依赖感与根深蒂固感5 个维度19。

表1 场所情感维度划分的主要研究成果

近年来,随着场所理论的发展,学者们开始根据不同的场所特性来研究个体对场所的情感联结。例如潘莉等根据旅游者地方依恋的强度差异,将地方情感分为基于工具性依附的场所依赖、基于情感性依附的场所认同和基于精神性依附的根情结;骆泽顺和林璧属回溯到心理学中的依恋理论,将地方依恋分为内隐依恋和外显依恋;曲颖等基于旅游者生成内容挖掘了旅游目的地依恋包括地方依赖、地方认同、地方情感、地方好奇、地方印刻和地方象征的六维结构。但综合来看,现有的旅游场所情感研究存在2个局限:一是固定思维视角较难充分体现场所情感的动态演化过程,不利于实时捕捉旅游者的情感变化过程,对旅游者情感价值研究指导存在局限;二是以往大尺度的旅游目的地场所情感研究成果,往往忽略了不同旅游场所的独特性,较难实现不同场所情感特性的有效聚焦。

1.2 新流动性视角

长期以来,社会科学一直以静态研究为主。“流动性”最早出现在社会学研究中,重点关注“社会流动性”和“空间流动性”。其中“社会流动性”是指个体社会经济阶层的升降或者社会群体集体地位的变化;“空间流动性”最早聚焦于城市空间流动,将人口和资本等流动放置在如城市发展进程中考察,以解释城市新陈代谢的运作机制。人文地理学则更多关注空间的横向扩展和动态演化,例如通过持续观察和分析人或物,以及人或物所构成的移动网络的移动性,促使对流动性的认识不断深入。此外,人类学更倾向于关注社会文化变迁,其对文化流动的相关探讨也对流动性研究贡献卓著。尽管20世纪的社会学、人文地理和人类学研究很大程度上受制于绝对量化思维和学科隔离的限制,但是数十年对流动性研究的摸索和积累,使得流动性研究的轮廓逐渐清晰,为“新流动性”的兴起奠定了坚实的基础。

进入21世纪,随着科技的快速发展,资本、物体、人和信息的移动空前加快,社会科学研究焦点从静态的“社会性建构”转向动态的“流动性建构”,新流动性范式逐渐兴起,其代表人物有John Urry、Mimi Sheeller和Tim Cresswell等。与20 世纪的流动性研究相比,新流动性在认识论、研究方法、研究内容等方面均呈现出创新与突破:从认识论层面,新流动性强调流动是社会的基本运转方式,倡导用动态和联系的视角来理解和认识不同尺度下的个体和群体流动行为,以捕捉和解析在流动中不断生产和加工的社会关系和文化意义;从研究方法层面,新流动性强调多学科整合形成统一研究框架,更关注流动中的经验、实践和社会关系的变化,这赋予了新流动性更加深刻的社会文化意义;从研究内容层面,新流动性强调了具身实践的重要价值,提倡用具身的视角观察和解释流动过程、关系和现象;此外,新流动性还提出了“系统性流动”和“不动性系统”的概念,其中“系统性流动”是指以某一主要流动为核心组织起来的庞大的流动性系统,“不动性系统”则强调在相对流动的系统中那些保持不动的停泊参考,如公路、机场、住宅等。由此,国内外学者纷纷展开了流动性转型、流动性传播媒介、社会流动性转向和知识流动性生产等议题的探讨,其中最为重要的是关于旅游流动性的研究扩展。概括来讲,旅游的新流动性研究主要包括4个主题:基于新流动性视角的旅游、旅游体验和旅游场所等问题的再思考、旅游的物质流动性讨论、交通工具在旅游流动中的作用讨论和新技术应用与旅游发展的讨论。

总的来说,新流动性为科学解释社会生活和空间再生产提供了全新视角,是研究旅游人地关系相关议题的有力工具。新流动性视角下,旅游的概念始终隐含着一个“家”的原点假设,而旅游体验则被视为一个“离家”到“回家”的过程;旅游场所不再是固定不变的,而是动态和关系化的。旅游者与场所之间的情感联结也不再是单一的,而应该是动态而多元的,这包含三层含义:一是由于不同旅游者对惯常的“家”的认知以及对旅游体验差异的感知不同,他们对旅游场所有着不同类型的情感联结,因此他们对场所产生了更加多样的情感表达,可能是“逃避”或者“独处”,甚至是“成为别人的风景”;二是同一旅游者在旅途中对不同的旅游场所有着不同的情感联结,这会因为交通工具、同行人员和景观建筑的不同而呈现不同的情感内涵,例如“幸福”“刺激”“孤独”等等;三是同一旅游者在旅途的不同时空变化中对同一旅游场所也有着不同的场所情感期待,是固定情感到过程情感的转变,围绕着惯常的、流动的、真实的或想象的场所而开展,例如“期待”“满足”“留恋”或“思念”等。这促使我们深刻思考和重新探讨场所情感的建构问题。

2 新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度模型构建

在文献梳理的基础上,本研究首先利用网络游记进行扎根理论分析,辨识新流动性视角下乡村民宿场所情感的主要维度和关系机理,并构建新流动性视角下乡村民宿场所情感维度机理模型。

2.1 研究设计

2.1.1 研究方法

扎根理论是由社会学家Glaser和Strauss共同提出的一种解释社会情景中行动者的意义建构和概念运用过程的质性研究方法。正如前文所述,中外研究者对场所情感维度多有讨论,新流动性视角颠覆了人们的固定思维,强调用动态和联系的视角来理解和认识不同情景下的个体和群体行为意向,以捕捉和解析在流动中不断生产和加工的社会关系和文化意义。因此,本文运用扎根理论研究方法,进一步探索新流动性视角下旅游者与乡村民宿场所情感的建构维度以及各维度之间的机理脉络,并建构新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度模型。

2.1.2 研究样本

旅游者与乡村民宿场所的情感关系突出表现为对某一乡村民宿体验的整体感知,因此本研究主要使用旅游者的乡村民宿网络游记作为扎根理论分析的数据来源。相较于半结构化的深度访谈,网络游记具有不受时空限制,不易受到访谈者语言和行为的引导,更真实地反映个人心理状态等优势。本研究所使用的乡村民宿网络游记的选择标准包括:(1)样本来源广泛,涉及的乡村民宿要具有一定的代表性,撰写者应涵盖不同性别、地区和年龄的群体(根据用户个人资料判断);(2)乡村民宿游记包含乡村民宿专项体验游记,或某乡村旅游目的地体验游记中对某一特定乡村民宿进行专门描述的独立段落(字数≥1 000字);(3)文字记录翔实,表述完整,具有较高的点击率和回复量;(4)回避部分乡村民宿和旅行网站赞助的特殊旅游者群体,尽可能保持样本选择的客观中立性。笔者在网上查阅、筛选后,共得到网络游记56篇,在邀请2名旅游管理专业博士共同讨论后,最终确定27篇网络游记,分别来自穷游网(12篇)、马蜂窝(10篇)、微信公众号(5篇)。

2.2 新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度挖掘

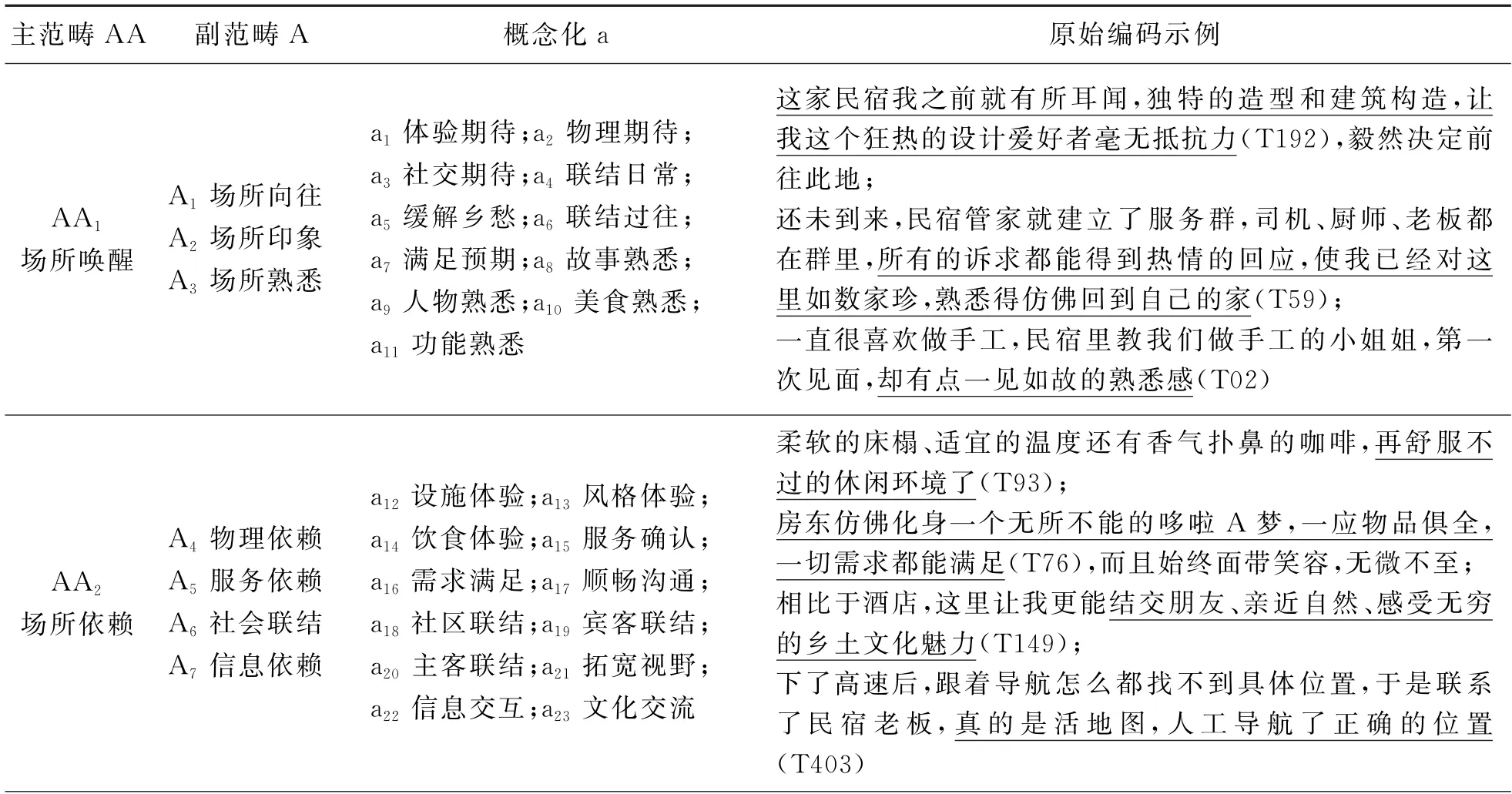

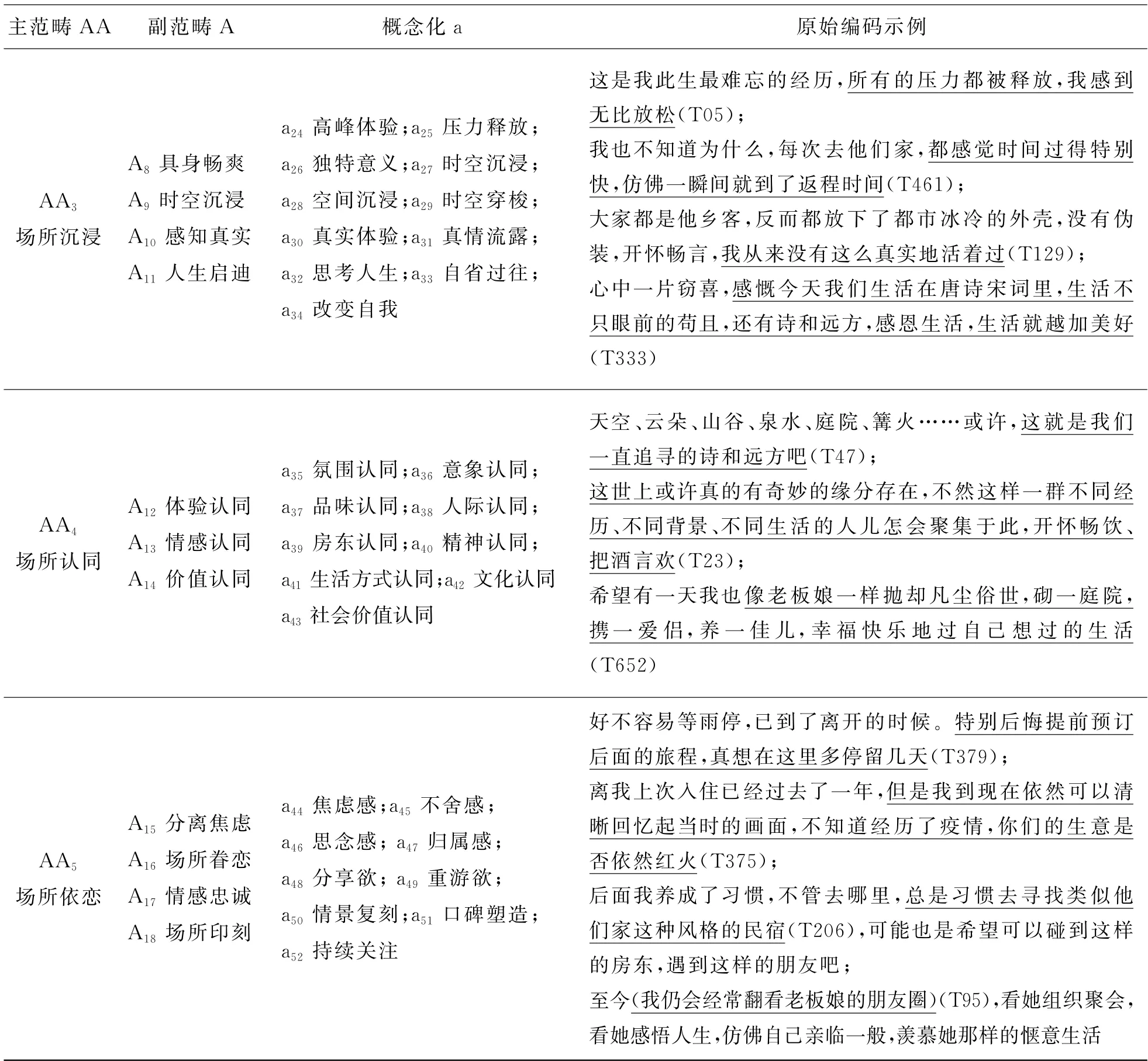

遵照程序化扎根理论研究范式,本研究扎根理论具体分析步骤如下:(1)开放式编码。采用逐行编码的方法概括出基本概念和范畴,共提炼出51个概念和18个范畴。(2)主轴编码。发现和建立范畴以及概念的潜在逻辑关系,对18个范畴进行分析,归纳和提炼出5个主范畴。(3)选择性编码。根据“场所情感”核心范畴,提炼乡村民宿好客度的5个维度(场所唤醒、场所依赖、场所沉浸、场所认同和场所依恋)。(4)理论饱和检验。先对22篇网络游记进行编码后,再使用剩余5篇评论进行理论饱和度检验,没有出现新的概念和范畴,可以认为达到理论饱和。具体范畴、概念和编码示例如表2所示。

表2 扎根理论分析的范畴、概念与编码示例

续表2

2.3 新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度机理模型建构

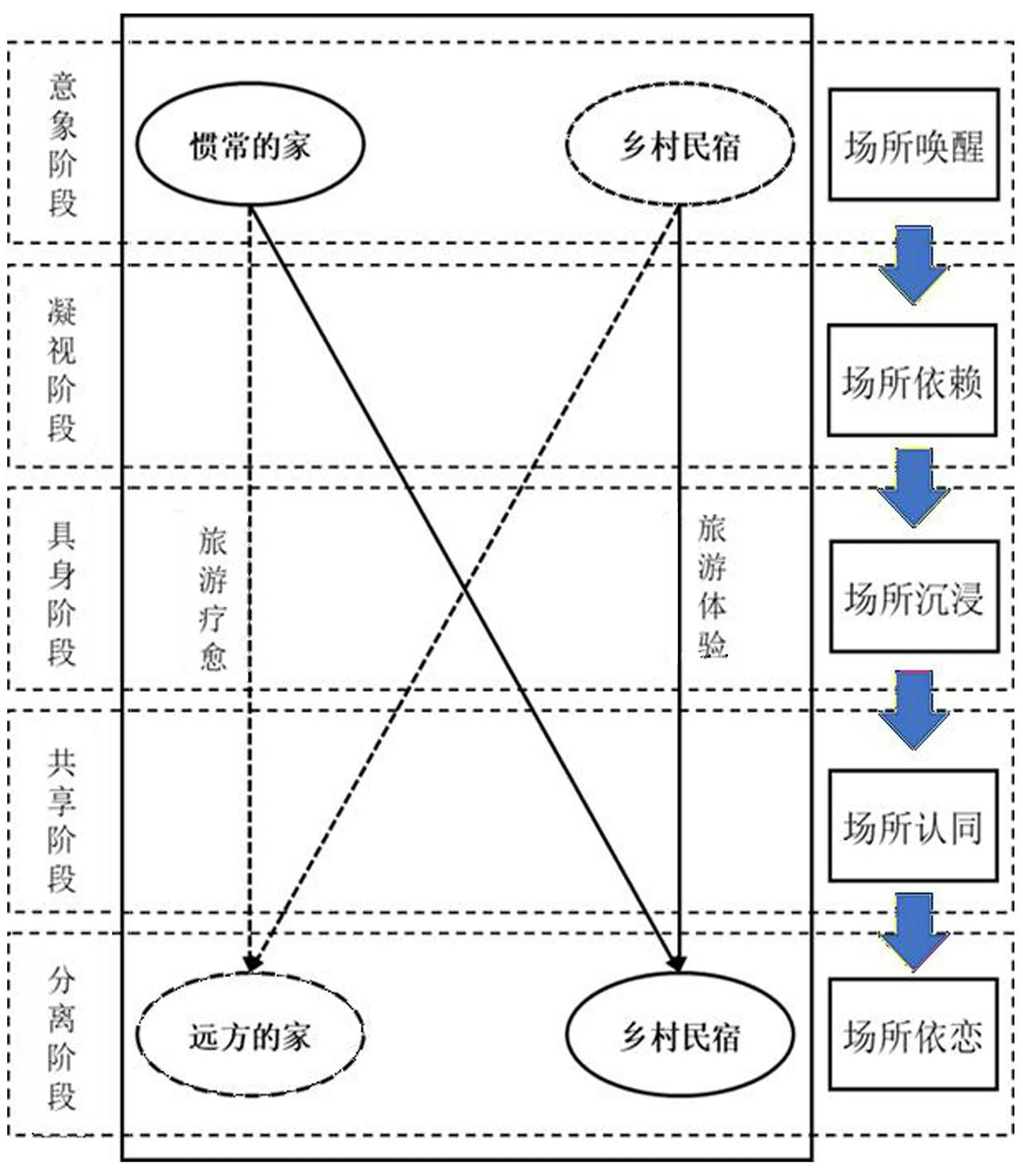

在进行理论饱和度检验后,本研究围绕“旅游者与场所的情感联结”这一核心范畴,结合新流动性视角,构建了乡村民宿场所情感维度机理模型(见图1)。

图1 新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度机理模型

新流动性视角下,旅游者依据其与乡村民宿的交互阶段不同,产生不同的场所情感联结状态:在意象阶段,旅游者通过网络或其他媒介获取乡村民宿信息,在与“惯常的家”的物理比较、自己过往经历或记忆的联结和理想家园特征的类比中,产生一种身心激活的主观体验和认知状态,即场所唤醒,主要表现为场所向往、场所印象和场所熟悉等;在凝视阶段,随着旅游者到达民宿,在体验乡村民宿的设施、接触民宿经营管理者和工作人员以及熟悉以民宿为中心的社区中,逐步对乡村民宿形成深刻的功能性依赖,即场所依赖情感,包括物理依赖、服务依赖、社交联结和信息依赖等;在具身阶段,旅游者通过与乡村民宿的深入接触,进一步放松心情、释放压力,形成一定的情感能量积累和延续。当这种情感体验达到一定的阈值,就产生高峰体验,进入场所沉浸的情感联结状态,表现为具身畅爽、时空沉浸、感知真实和人生启迪等;在共享阶段,旅游者通过与民宿、民宿经营管理者和其他旅游者的深入交互,将个人的感觉、信仰、偏好、价值观及行为趋向等要素与乡村民宿关联,场所情感转化为对体验真实性和独特价值的认同,即场所认同,包括体验认同、情感认同和价值认同等;在分离阶段,当旅游者意识到与乡村民宿分离在即,会产生对分离的焦虑和对过往体验的思念与不舍,并进一步转化为一种对乡村民宿的情感忠诚和坚守,笔者将这一阶段的场所情感归纳为场所依恋,包括分离焦虑、场所眷恋、情感忠诚和场所印刻等。

场所唤醒、场所依赖、场所沉浸、场所认同和场所依恋共同构成了旅游者与乡村民宿的场所情感体验的动态转换过程,这一情感转换贯穿旅游者的乡村民宿体验全过程,也是旅游者通过乡村民宿体验实现身体、社会和心理疗愈的过程。

3 新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度验证

在探索新流动性视角下乡村民宿场所情感维度机理模型的基础上,本研究重点开发其测量量表,并通过案例地问卷调查收集数据,检验场所情感维度结构。

3.1 研究设计

3.1.1 研究方法与步骤

本研究遵循严格的量表开发流程和通用的维度检验步骤开展研究。其中,量表开发主要步骤包括测项开发、测项净化和量表修正;维度检验主要包括验证性因子分析、信度与效度分析和竞争性因子分析。上述分析步骤主要使用SPSS 26.0和AMOS 24.0统计分析软件展开分析。

3.1.2 案例地选择

阳朔县位于广西壮族自治区东北部,属桂林市管辖。作为改革开放后最早对外开放的旅游地区之一,阳朔县以其秀丽的山水风景、丰富的旅游休闲资源在国内外旅游界享有美誉,具有较高的旅游知名度,素有“中国旅游发展风向标”之称。阳朔乡村民宿起步于20世纪90 年代,已形成遇龙河、兴坪古镇、百里新村等多个较为成熟的乡村民宿发展集群以及秘密花园、格格树、云庐、墨兰山舍、竹窗溪雨等一批国内外具有较高知名度的乡村民宿,基本实现了乡村民宿的品牌化和国际化,是国内极具代表性的乡村民宿发展典范,具有较高的理论研究价值。

3.1.3 数据收集

本研究进行了预调研和正式调研两轮数据的收集,其中,预调研于2021 年11 月1日—25日开展,数据主要用于量表的修正与完善;正式调研在2022 年2 月10 日—4 月30日进行,收集数据主要用于乡村民宿场所情感维度结构检验。预调研问卷与正式问卷全部采用李克特7级等距量表尺度进行测量,选项由“完全不同意”“很不同意”“基本不同意”“中立”“基本同意”“很同意”“完全同意”组成,其中1表示“完全不同意”,7表示“完全同意”,数字越大表示越赞同该题项的内容表述。

受新冠肺炎疫情影响,本研究问卷全部通过问卷星专业调查网站生成,采用定向采集与现场采集相结合的方式收集。定向采集主要经阳朔民宿管理协会推荐,通过72家阳朔乡村民宿的客户维护渠道如微信服务群、客户维护群、住店客人微信等方式定向推荐采集;现场采集主要是在阳朔乡村民宿较为集聚的兴坪、旧县、骥马、鸡窝渡、遇龙桥和工农桥等片区的乡村民宿,通过手机扫码填写的方式采集问卷数据。其中,预调研共收集问卷286份,剔除信息缺失、填写不规范和填写质量不高(连续8题以上出现相同答案或作答时间少于100秒)的无效问卷20份,有效问卷共计266份,预调研问卷有效率93.01%;正式调研共回收问卷751份,剔除无效问卷63份,共回收有效问卷688份,有效问卷回收率为91.61%。

3.2 新流动性视角下的乡村民宿场所情感量表开发

遵循严格的量表开发流程,本研究量表开发的具体步骤包括测项开发、测项净化和量表修正。

3.2.1 测项开发

尽管国内外学者已开发有较为成熟的场所情感量表,但与本研究的研究视角、特定情景和研究对象均有较大差异,因此,本研究主要通过2个途径进行初始测量题项开发:一是借鉴国内外关于场所情感的代表性研究文献和测量量表,结合本研究的研究视角、特定情景和研究对象,进行测量题项修订;二是结合前文扎根理论分析结果,根据每个维度的内涵、范畴和概念,设计相应的测量题项。经上述2个步骤,本研究共开发基于新流动性视角的乡村民宿场所情感初始测量题项52项,其中场所唤醒11项、场所依赖12项、场所沉浸11 项、场所认同9 项和场所依恋9项。

3.2.2 测项净化

在初始测量题项开发的基础上,本研究基于简单、清晰、全面和准确的基本原则,通过德尔菲法和专业小组讨论法对初始测量题项进行净化。德尔菲法是指邀请业界具有较丰富研究经验的旅游管理专业教授3人,根据本研究的研究目的、模型框架及相关变量定义、测项设计背景材料,经三轮讨论,对初始量表内容进行了修改、删除和合并后,共获得测量题项39项;专业小组讨论法是指邀请2位乡村民宿经营管理者、1位旅游管理专业管理者、4位在1年内有过2次以上乡村民宿体验的旅游者组成问卷初试小组,通过访谈法,修改和删减量表测项中的无用、不合理或存在歧义的测项,最终获得测量题项29项。

3.2.3 量表修正

目前,国内外关于问卷修正流程仍存在差异,本文综合参考目前国内外广泛采用的罗伯特和吴明隆的量表修正流程,结合预调研数据,采用SPSS 26.0软件通过预调研量表的项目分析(决断值法)、信度检验和探索性因子分析对测项进行筛选和剔除,以保证量表的有效性和结构合理性。具体的测项剔除标准如下:(1)决断值<3且检验结果在一定水平(<0.05)上不显著的题项;(2)题总相关系数CITC<0.4且删除项目后Cronbach’s系数有所增加的题项;(3)旋转后因子载荷值<0.4或者同时在两个因子上的交叉载荷值都>0.4的题项。

首先,项目分析结果显示,数据符合多元正态分布要求;以27%分位数为界的高低分组进行独立样本检验,有27个测项的值大于3,且0.05(双侧)的水平下具有显著差异,即具有很好的区分度;有2个测项不符合上述条件,予以删除。其次,信度分析结果显示,27个测项的题总相关系数均大于0.4且删除后Cronbach’s系数值不会增加。最后,进行探索性因子分析,结果显示:(1)预调研数据的值为0.897>0.5,表示指标间具有共同因素存在;Bartlett’s 球形检验的Chi-Square值为3 769.335(=0.000<0.001),自由度值为351,表明预调研数据适合进行因素分析;(2)采用主成分分析法,并以特征值大于1为因子提取公因子,结合因子提取碎石图、旋转后成分矩阵及解释总变异量结果(见表3),27个测项被归为5个公因子,分别命名为场所沉浸、场所依恋、场所认同、场所唤醒和场所依赖,累积方差贡献率65.532%>50%,各测项的最大因子载荷量均大于0.5,且交叉载荷量均小于0.4,每个测项均落到对应的因素中,表明量表具有良好的结构效度。

表3 预调研数据探索性因子分析结果(N=266)

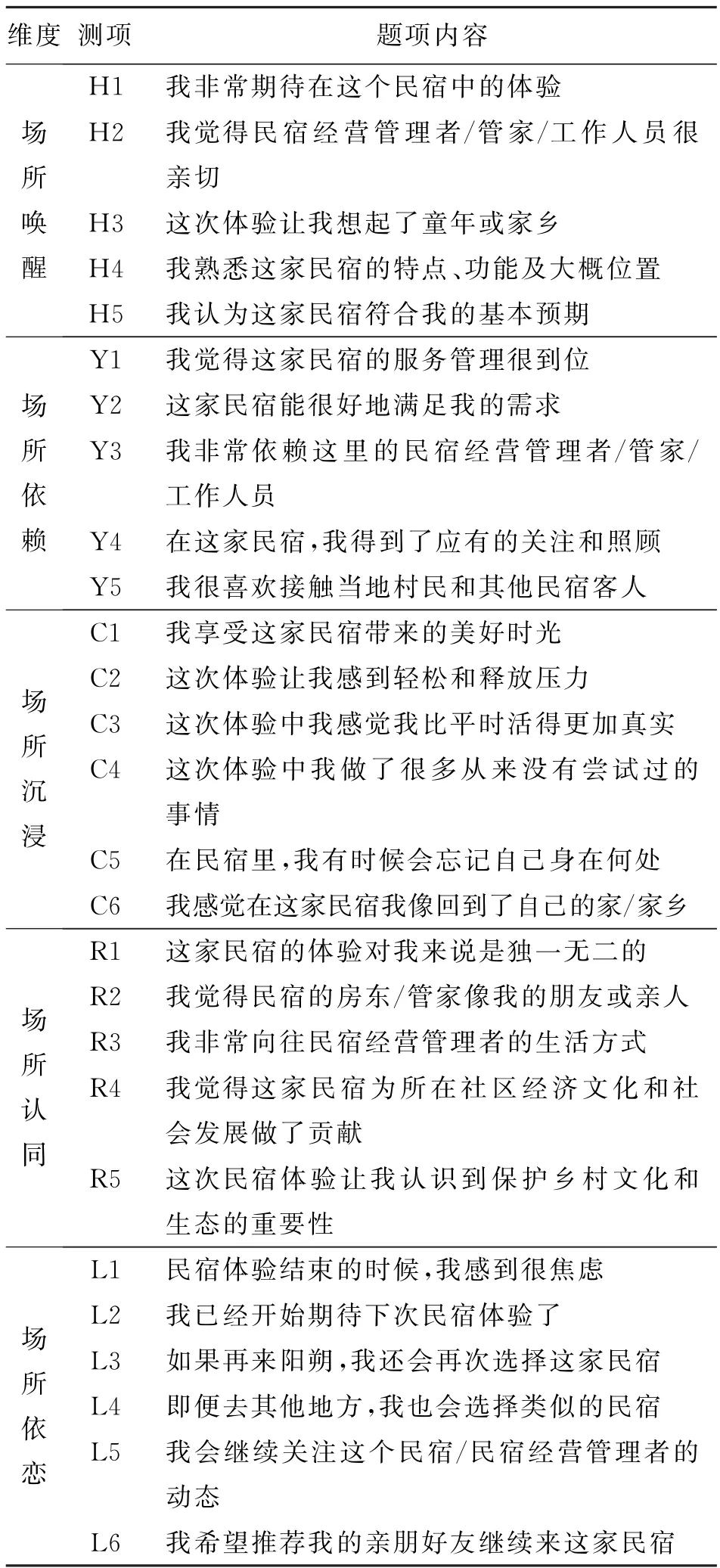

经量表修正后,各维度的Cronbach’s系数分别为0.863,0.842,0.910,0.866 和0.882,均大于0.8,整体Cronbach’s系数为0.903,表明修正后量表信度良好。由此得到正式的新流动性视角下的乡村民宿场所情感量表,包含5 个核心维度和27 个测项(见表4)。

表4 新流动性视角下的乡村民宿场所情感量表维度与测项

3.3 新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度检验

3.3.1 数据样本特征

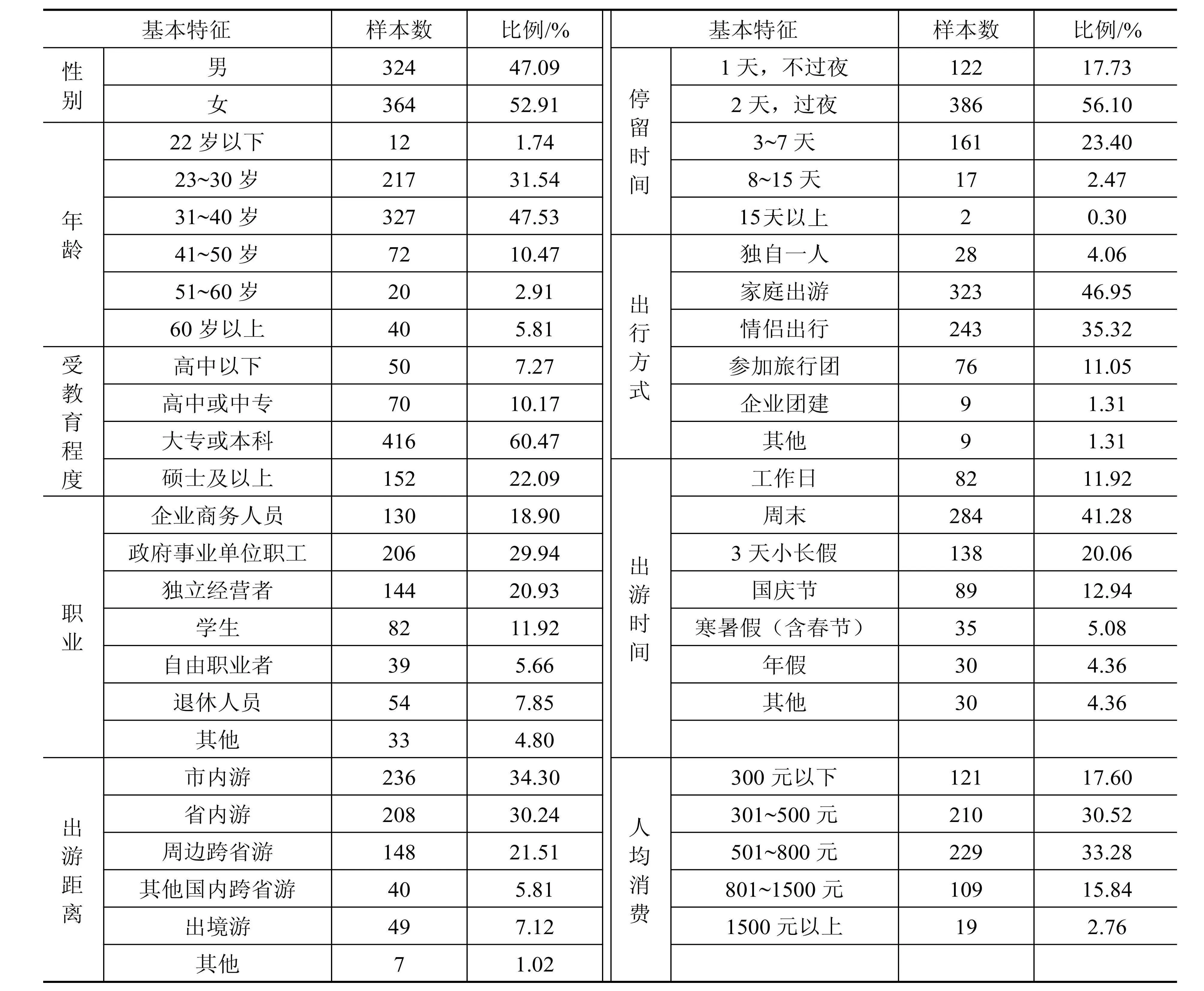

在正式问卷中,分别对性别、年龄、受教育程度、职业等人口统计学特征和出游距离、停留时间、出行方式、出游时间和人均消费等乡村民宿市场消费特征开展了调研,具体统计结果如表5所示。从样本的人口统计学特征和市场消费特征来看,正式调研情况与案例地乡村民宿实际市场情况基本符合,说明了正式调研的样本数据具有较好的代表性。

表5 正式调研样本基本情况(N=688)

3.3.2 验证性因子分析

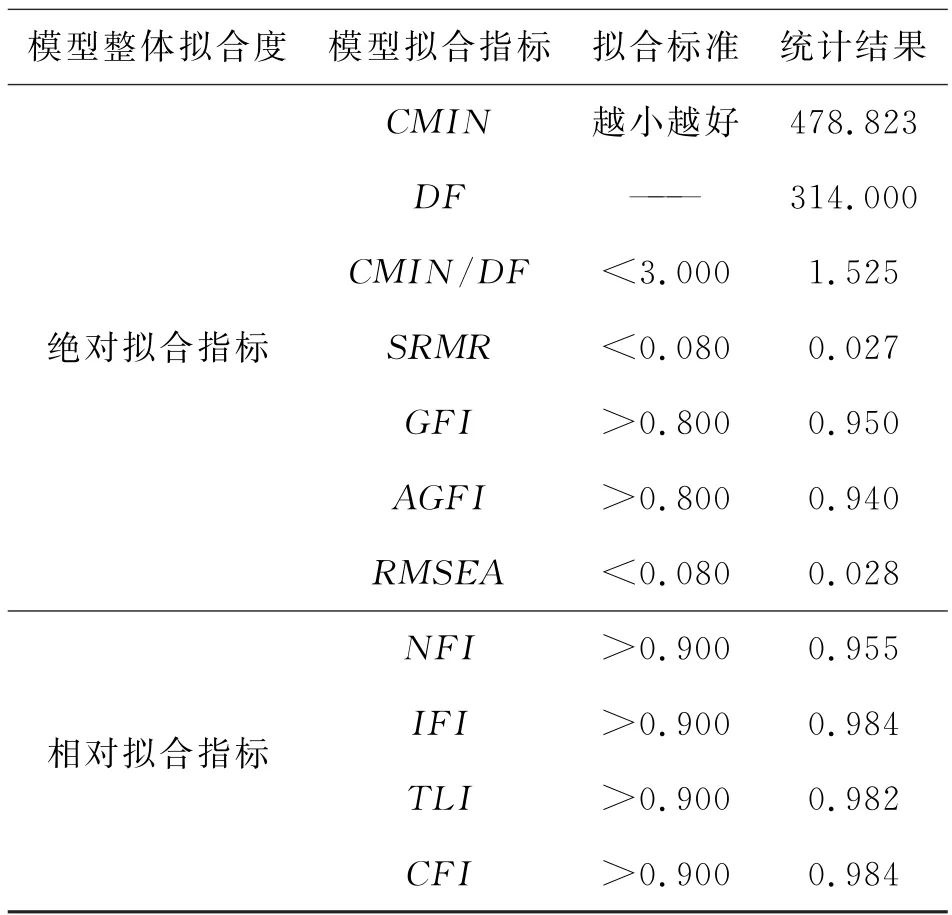

本研究主要运用Amos 24.0软件,以预调研数据的探索性因子分析所得的5因子结构为基础,构建一阶验证测量模型,对正式调研数据进行验证性因子分析。在模型基本适配指标方面,本研究主要使用/、等指标对模型进行评价。分析结果显示(见表6),/值为1525(其中=478823,=314,<0001),为0036<008,为003<008,、、、、、均大于0.9,表明模型拟合良好,测量模型与样本数据的拟合程度较好。

表6 一阶5因子模型主要拟合指标(N=688)

3.3.3 信度与效度分析

本研究借助结构效度、收敛效度和区分效度的分析进一步检验维度模型的准确性及稳定性。

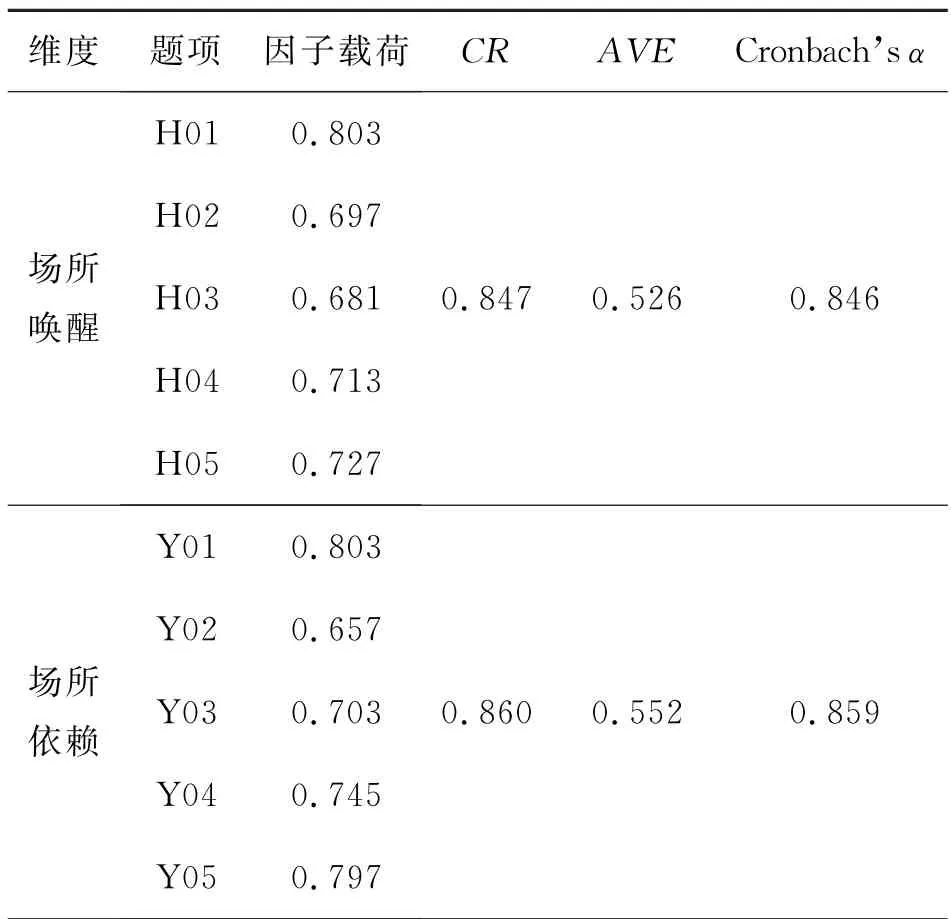

首先,本研究通过因子载荷和Cronbach’s系数等指标综合检验量表的结构效度,由表7可知:(1)各维度与题项之间的因子载荷值介于0.657~0.884,均大于0.5,达到了显著水平,说明本研究的测项能较高质量地反映维度特质;(2)本研究量表的Cronbach’s系数为0.943,各维度的Cronbach’s值分别为0.846、0.859、0.903、0.876 和0.895,表明本研究量表各维度之间与各维度内部均具有较好的内部一致性。因此,可以认定本量表具有较高的结构效度。

表7 正式调研样本信效度分析结果(N=688)

续表7

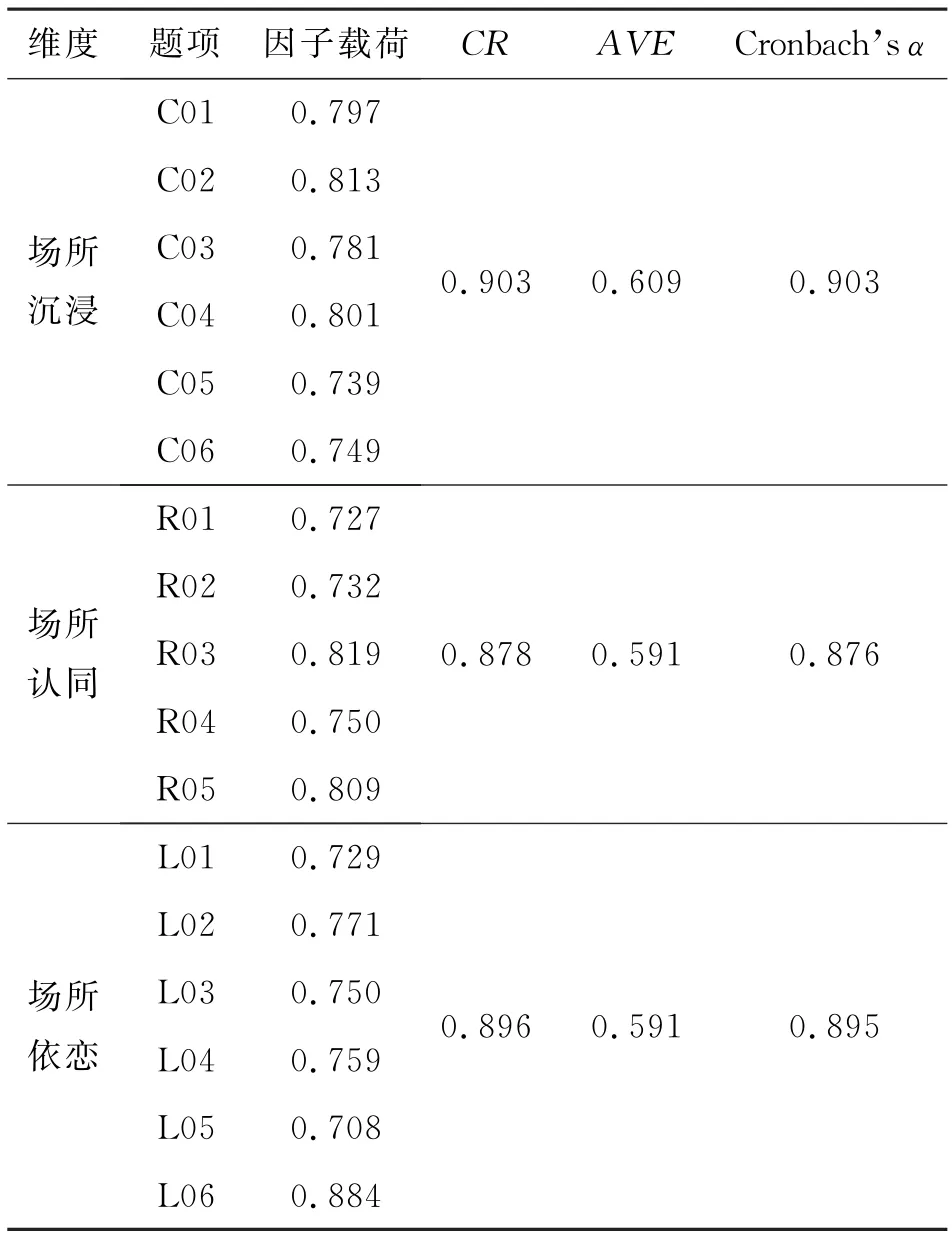

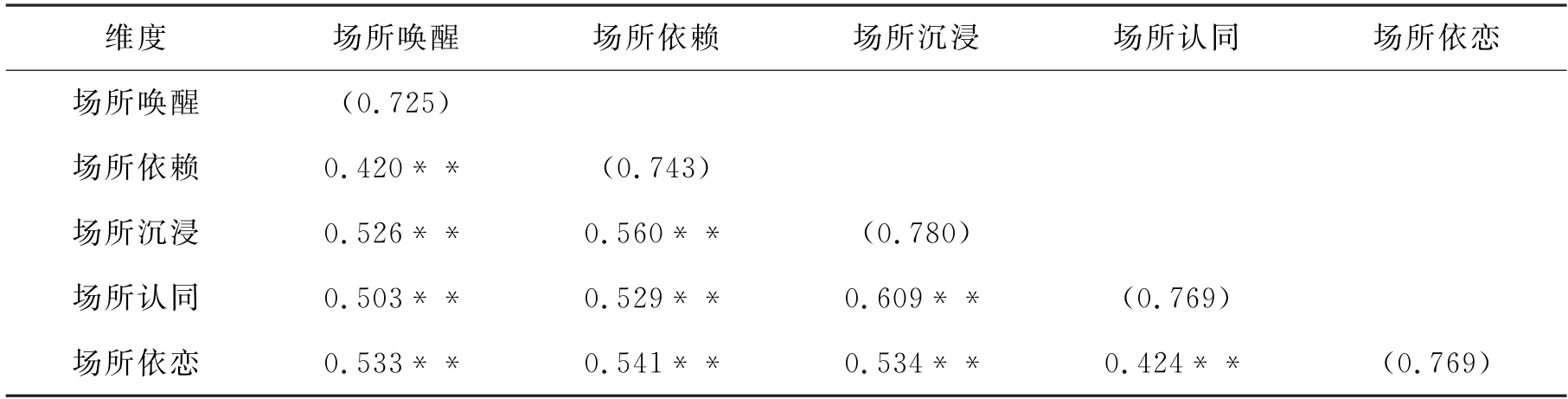

其次,本研究通过各维度的组合信度()和平均提取方差()来检验量表的收敛效度。如表8 所示,各维度的值分别为0.526、0.552、0.609、0.591 和0.591,均大于0.5;各维度的组合信度值分别为0.847、0.860、0.903、0.878 和0.896,均大于0.8,说明量表具有较高的收敛效度。

再次,本文通过计算各维度的平均提取方差的平方根,判断其是否大于该维度与其他维度的相关系数来检验量表的区分效度。如表8 所示,本研究各维度的平方根均高于该维度与其他维度的相关系数,说明量表具有较理想的区分效度。

表8 区分效度与维度相关系数(N=688)

3.3.4 竞争性因子分析

前文信效度结果分析表明,本研究提出的新流动性视角下的乡村民宿场所情感一阶5因子结构符合数据模式。为了进一步验证该5因子模型是否为测量最佳模型,本研究还将进行竞争性因子分析。

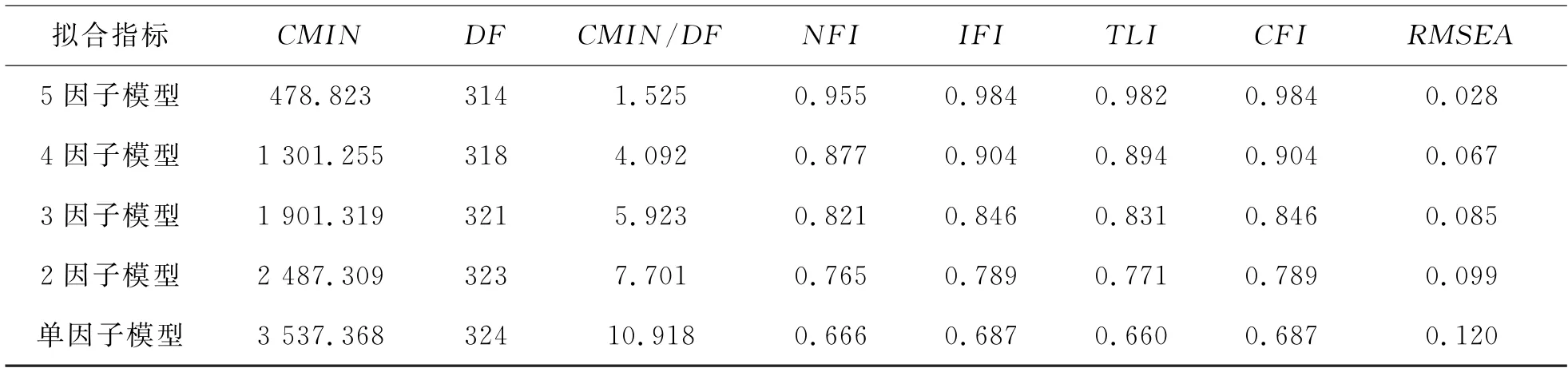

首先,一阶多因子模型比较分析。本研究对场所情感的5个维度进行了不同组合,分别构建4因子、3因子、2因子和单因子的一阶测量模型,通过比较各因子模型的拟合指标,判断5因子模型是否是最佳测量模型。由表9可知,5因子模型的拟合指标均优于其他一阶因子模型,可以认为本研究将新流动性视角下的乡村民宿场所情感划分为场所唤醒、场所依赖、场所沉浸、场所认同和场所依恋5个维度是较为理想的。

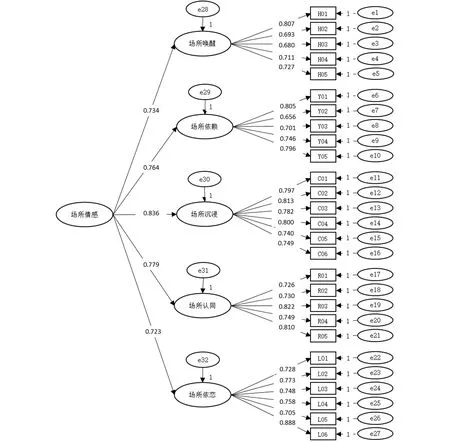

其次,构建二阶5因子模型,进一步判断场所情感五维度划分合理性。根据前文分析结果,构建场所情感二阶因子结构模型,其中一阶因子由包括场所唤醒在内的5个维度,二阶因子是场所情感,具体模型如图2所示。进一步分析该模型可知:(1)模型拟合指标中,/值为1634(其中=52109,=319,<0001),为0036<008,为003<008,、、、、、均大于0.9,表明模型拟合良好,测量模型与样本数据的拟合程度较好;(2)各题项在对应因子上的负荷值介于0.656~0.888,一阶因子与二阶因子负荷值介于0.723~0.836,说明本研究的测项、一阶因子和二阶因子之间均具有较强关系,均能较高质量解释结构特质;(3)如表8所示,二阶因子模型各维度的AVE 值介于0.526~0.610,各维度的组合信度值介于0.847~0.903,说明结构具有较高的收敛效度;(4)计算各因子之间的相关系数,结果发现,其相关系数(见表9)介于0.420~0.609,平方值介于0.176~0.371,均低于其平均变异抽取量,各个因子之间具有中度或中度偏低的相关性,既具有共同属性又具有独立性,说明组成场所情感的各维度之间既具有一定关联又有着较好的区分效度,是一个有机整体。这也进一步证实了由场所唤醒、场所依赖、场所沉浸、场所认同和场所依恋5个维度构成的新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度结构为最优结构。

图2 新流动性视角下乡村民宿场所情感的二阶5因子结构模型

表9 一阶多因子模型拟合结果比较

4 结论与讨论

4.1 研究结论

开展细致的文献梳理是探索维度结构的理论基础,开展深入的扎根探索分析是建构维度结构的重要路径,而结合案例地实证数据的量化分析则是检验维度结构的科学保障。本研究将三者结合,基于新流动性视角挖掘了乡村民宿场所情感的多维结构,构建了其维度关系机理模型,并通过测量量表的开发,对这一维度结构进行了实证检验,基于主要研究成果本文开展了多方面探讨,并取得了进展:

(1)基于新流动性视角的旅游者与乡村民宿的场所联结存在多维结构。本研究结合文献梳理和扎根理论分析,根据旅游者与乡村民宿交互的意象、凝视、具身、共享和分离等5个阶段,分别挖掘了体验期待、物理期待和社交期待等51个乡村民宿场所情感概念,归纳了场所向往、场所印象和场所熟悉等18个范畴,并最终形成了场所唤醒、场所依赖、场所沉浸、场所认同和场所依恋等5个场所情感核心维度。其中,场所认同、场所依赖和场所依恋在先前研究场所情感中已被证实,而场所沉浸和场所唤醒则是首次提出。场所唤醒反映了旅游者对乡村民宿从向往、印象到熟悉的一种情感变化过程,既包含对乡村民宿从陌生到熟悉的渐进性唤醒,也包含因熟悉的人、物或场景等符号化的刺激引起的亢奋性唤醒,是旅游者与乡村民宿建立场所情感的基础,其唤醒程度往往决定了乡村民宿的整体情感体验水平。场所沉浸是旅游者完全融入乡村民宿情景,专心享受和体验其内在乐趣的情感状态。根据本研究分析,场所沉浸是影响场所情感程度最高的维度构成,其影响因子是0.836。这也呼应了谢彦君等、Masso等的研究成果,沉浸感是产生旅游高峰体验,形成旅游“共睦态”,达到最优的旅游体验水平的必要条件之一。上述5个场所情感维度共同构成了旅游者与乡村民宿的持续性情感联结过程,后经严格的量表开发和量化检验流程分析,该维度结构具有较高的信度与效度,模型的整体拟合程度良好,展现了较强的普适性和解释力,为后续开展基于新流动性范式的场所相关理论研究提供实证参考。

(2)解释了旅游者与乡村民宿的场所情感联结是一个动态演化过程。在维度挖掘的基础上,本研究构建了基于新流动性视角的乡村民宿场所情感维度建构机理模型,阐明了旅游者在与乡村民宿交互的意象、凝视、具身、共享和分离等5个不同阶段是如何与乡村民宿产生场所唤醒、场所依赖、场所沉浸、场所认同和场所依恋等情感联结的,以及这种情感联结是如何转换和发展的。以往的场所情感研究中,研究者普遍强调情感联结类型和联结程度的差异,而忽略了旅游者与场所联结的动态变化规律。本研究突破了传统场所情感研究的“点”或“面”的聚焦,而基于新流动性视野,以旅游者乡村民宿体验的“线性”过程为逻辑起点,厘清了旅游者在不同乡村民宿场所情感体验阶段的特征差异,并挖掘了旅游者与乡村民宿情感联结的动态演化过程。本研究挖掘的5个场所情感维度既相互联结,又各具特点,共同构成了旅游者与乡村民宿的场所情感体验的动态转换过程,也是旅游者与乡村民宿的互动状态的集中体现。这不仅对新流动性范式与旅游研究“情感转向”作了尝试性交叉研究,也为深入理解流动中的旅游体验和旅游情感体验提供了新的思路和方向。

(3)开发了基于新流动性视角的乡村民宿场所情感量表。本研究在文献梳理和扎根理论深入分析的基础上,遵循严谨的量表开发流程,获得了包含5个维度、27个测项的新流动性视角下的乡村民宿场所情感量表。其中场所唤醒、场所依赖、场所沉浸、场所认同和场所依恋等五维度构成了场所情感的一阶因子,而又同时受到场所情感这一高阶因子的影响。正如前文所述,与其他场所情感量表相比较,该量表聚焦于“新流动性”,将相关文献中碎片化的旅游流动与场所情感的概念性探讨进行了有效整合,深入挖掘了不同场所情感维度在旅游者与乡村民宿情感联结动态演化过程中的维度差异和演化规律,并将这种规律与差异作了可操作性的量化处理。量表的各个维度有效地支持了已有研究成果,并对现有场所情感量表作出了有益补充。研究结果证实,该量表基于深度的质性探索研究提炼,具有较高的信度和效度,是一个研究旅游者与旅游场所情感联结的准确、有效的测量工具,为后续的相关研究提供了理论参考和技术保障。

4.2 理论贡献与实践启示

从理论上来讲,本研究基于新流动性视角,从场所情感这一人地关系的核心概念中分离出乡村民宿场所情感范畴,实现了场所理论知识体系的情景化扩展;本研究以旅游者的乡村民宿体验为逻辑起点,依据意象、凝视、具身、共享和分离等5个不同的乡村民宿体验阶段,在扩展了场所依赖、场所认同和场所依恋等维度内涵的基础上,还发掘了场所唤醒、场所沉浸等情感维度,进一步厘清了旅游者在不同的乡村民宿交互阶段的情感特征差异。基于此,本研究构建了新流动性视角下的乡村民宿场所情感维度机理模型,进一步揭示了旅游者与乡村民宿情感联结的动态演化过程。本研究所开发的基于新流动性视角的乡村民宿场所情感量表,也为理解新流动性视角下游客与乡村民宿场所的情感联结提供了一个更加直观、标准、可靠和稳定的测量工具。总的来讲,本研究不仅对新流动性范式与旅游研究“情感转向”作了尝试性的交叉研究,也为深入理解流动视角的旅游情感体验提供了新的思路和方向。

从实践上来讲,面对快速发展的乡村民宿市场,本研究为乡村民宿经营和管理者提供了把握乡村民宿场所情感动态联结规律的理论参考。在乡村民宿产品设计、服务规范和宣传营销过程中,应充分考虑旅游者情感体验的阶段特征与演化规律,积极满足旅游者的情感诉求,提高旅游者的乡村民宿综合情感体验水平。例如在市场营销方案中添加乡愁、原乡等唤醒要素;营造乡村民宿的特色沉浸式场景;通过主客互动、情感劳动等途径,提高旅游者对乡村民宿的物理依赖、社会认同和情感依恋水平等,以期提高旅游者的乡村民宿情感联结水平,促进乡村民宿的口碑和业绩提升,实现乡村民宿市场的可持续发展。

4.3 研究局限与未来研究方向

本文虽然遵循了严格的量表设计开发流程,但也存在一些不足,有待进一步加强。首先,考虑到本研究选取的案例地属于典型的景区依托型乡村民宿集群,与市场依托型、农业依托型乡村民宿在资源载体、经营模式和产品类型等方面存在较为明显的差异,可能会存在影响旅游者情感体验的因素,由此带来的维度结构和量表普适性问题有待进一步通过不同类型的乡村民宿案例地的实证研究加以检验。其次,本研究提出场所情感维度结构,初步解释了各维度之间的内在关系和其动态演化过程,但是尚未结合不同的前因与结果变量,进一步进行其链式效应的分析探讨。未来应结合不同的前因或结果要素如具身体验、旅游者行为意向等进一步拓展及探讨,以提升其研究价值。再次,由于本研究基于新流动性视角,聚焦于小尺度、封闭空间的乡村民宿场所进行旅游者情感体验的动态分析,而针对旅游者与其他尺度的旅游场所情感联结的普适性研究有待后续推进。