数字化投入与制造业全球价值链攀升

——基于49国面板数据的实证分析

2022-10-12余妙志方艺筱

余妙志 方艺筱

(浙江工业大学经济学院,杭州 310023)

引 言

新一代信息技术的高速发展,为数字生产要素同传统产业的融合打下了坚实基础。制造业作为国民经济的命脉,成为数字要素发挥创新驱动和转型升级作用的主战场。2015年,国务院出台《中国制造2025》,提出了提高制造业创新能力,推进信息化和工业化深度融合的要求。2016年,国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,明确指出了要充分释放“互联网+”的力量,改造提升传统动能,培育新的经济增长点,加快推动“中国制造”提质、增效、升级。“十四五”规划期间,该主题更是进一步上升为国家战略:以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。在全球价值链分工的背景下,制造业数字化转型推动了价值链的重构,为每个国家创造了向价值链更高端攀升、获取更多增加值的机会。

全球价值链分工地位在一定程度上代表了一个国家参与价值链的角色和从事生产活动的获利能力。对其测算,国内外学者提出了众多方法。采用较多的主要有Koopman等(2010)[1]基于增加值分解的测算法,以及Wang等(2017)[2]利用生产长度比值衡量价值链地位的方法。其他测算方法如垂直专业化指数[3]、上游度指数[4]、出口产品价格[5]、出口技术复杂度[6]等也经常被学者们采用。在制造业全球价值链的研究上,现有研究主要聚焦制造业服务化、贸易自由化、技术创新、对外直接投资等因素对其的影响或两者联系上。随着数字时代的到来,学者们渐渐将研究视线投向数字化。齐俊妍和任奕达(2021)[7]从数字基础设施、数字技术创新环境和国家数字竞争强度三维度出发,构建国家数字经济发展指标体系,发现数字基础设施对各行业价值链地位的提升效应最强。何文彬(2021)[8]、王永龙等(2020)[9]检验了数字化的部门效应,研究表明,高技术密集部门的数字化赋能效用更强。张晴和于津平(2021)[10]对数字投入来源进行区分,证实了国内来源的数字投入对企业出口国内增加值率有显著提升作用,而国外来源的数字投入抑制作用明显。郭周明和裘莹(2020)[11]认为数字经济具有贸易成本效应和生产率提升效应,同时能加强价值链模块化趋势来提升生产率,从而推动价值链攀升。李春发等(2020)[12]探讨了数字化投入促进制造业转型升级的动力主要来源于产业链组织分工边界拓展、交易成本降低、价值分配转移、需求变化倒逼4个方面。梳理文献可以发现,数字化日益成为各国实现产业升级、贸易增值的重要手段。然而现有文献对数字化赋能制造业的研究结论大多停留在理论层面,在实证上仍亟需量化数据来支撑。基于此,本文基于ADB-MRIO、世界银行等数据库对数字化投入和制造业全球价值链地位进行量化,实证检验数字化投入对制造业价值链地位的影响效应,结果表明:制造业同数字化的融合有力推动了其全球价值链地位的提升,但对于不同收入水平国家、不同复杂水平价值链活动,数字化的影响效应存在异质性。

数字化转型为处于制造业价值链低端的国家提供了后发赶超的绝佳机遇。在当前国际形势复杂多变,疫情冲击、经济下行的背景下,牢牢把握数字化机遇是我国制造业在未来一段时间内,抢占国际竞争主导权的总抓手。本文结合全球价值链视角,研究数字化投入对制造业价值链地位的影响效应,以期为政府制定数字化战略提供更多有益的政策参考。

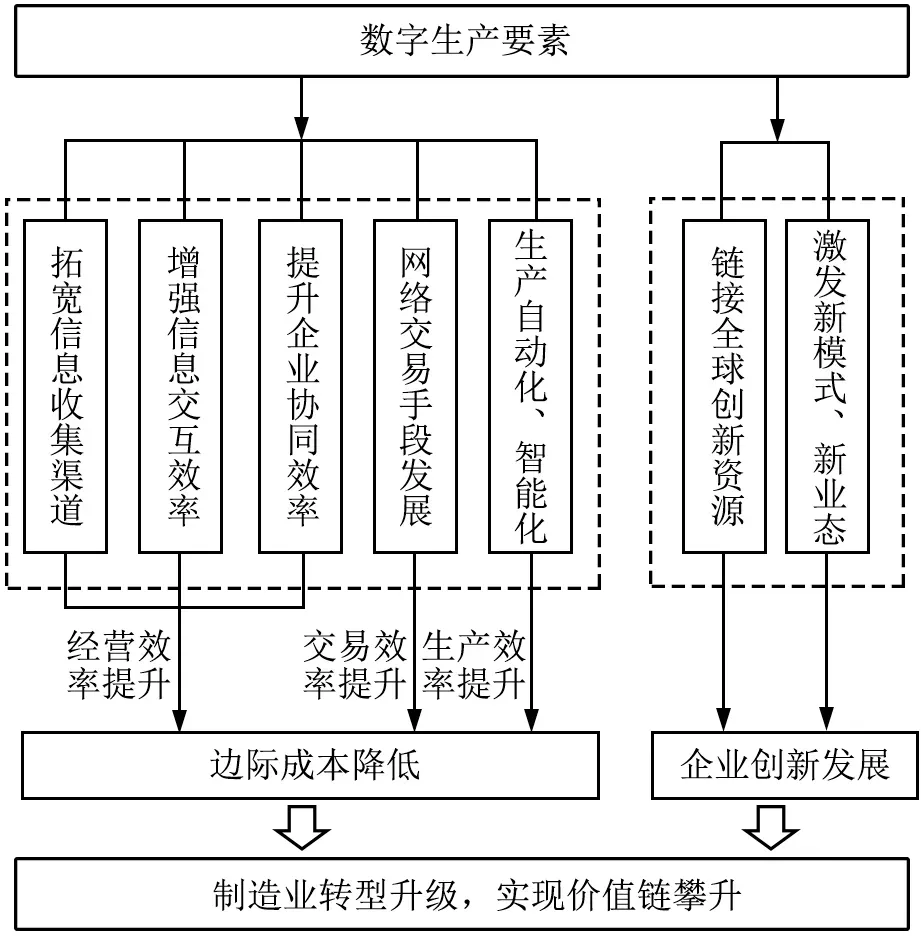

1 数字化投入对制造业实现价值链攀升的机理分析

数字生产要素的投入提升了企业的经营效率、交易效率和生产效率,有利于边际成本的降低[10],从而实现价值链地位的提升。数字信息技术打破了传统生产要素受时空局限的“囹圄”,拓宽了企业信息收集渠道,以高效的信息计算和信息传递能力,降低了企业的搜寻成本[13];同时加强了企业同上下游参与者之间交流沟通的能力和意愿[14],增加了企业间的信息交互效率、协同效率[12],有力支持了线上沟通、主页建设、数字营销等网络交易手段的发展,助力双边市场向多边市场延展,形成规模经济和范围经济,降低了企业的时间成本、谈判成本和交易成本[15,16];数字信息技术推动企业生产向自动化、智能化发展,显著提升了企业的生产率,进一步降低生产成本,从而获取更多增加值[17]。如企业采用人工智能技术,实现了部分劳动力的替代,将部分简单重复的生产任务交与智能化生产,不仅降低企业劳动成本,也提高了产出效率[18]。

数字生产要素的投入提升了创新资源的可得性,推动了企业创新发展,催生了更多新业态、新模式。互联网、物联网的“全球链接”功能为企业提供了全球创新资源[19],加之数字化投入带来的成本降低效应,使得企业能够将更多人力、物力、财力集中到创新研发上,激励企业创新发展,助推企业向更高阶段的知识技术内化、产品创新设计迈进,实现价值链跃升[20];数字信息技术扩大了企业经营范围,创新了企业的经营模式,拓宽了消费受众面。从线下实体的经营范围和经营模式拓展至线上虚拟网络,企业的产品展示、销售不再局限于地理位置,帮助企业更好应对消费者需求的“长尾效应”[21]。如云计算、大数据等信息技术能够帮助企业对消费者信息进行多维挖掘、整合,将消费者需求纳入到产品设计、研发环节,增强了用户粘性,催生了智能制造、大规模个性化定制等新型制造模式[12,14]。

综上所述,数字化投入降低了制造企业生产经营成本,并激发了企业的创新能力,促进企业出口产品结构转型升级,从而推动一国制造业全球价值链地位的攀升。我国正处于由“制造大国”向“制造强国”前进的攻坚时期,更应把握好“数字化转型”这个重大历史机遇,向全球价值链更高端跃进。

2 研究设计

2.1 模型设定与变量选取

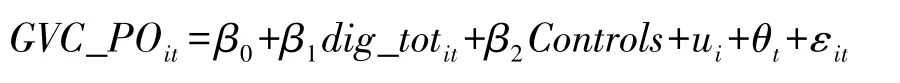

以亚洲发展银行投入产出表上的62个经济体为基数,考虑到数据的可得性,最终得到49个国家①2007~2019年的面板数据。综合一些学者的研究,围绕数字化投入对制造业全球价值链地位的影响研究,构建面板数据模型如下:

图1 数字化投入对制造业价值链攀升的影响机理

其中,下标i、t分别代表国家和年份。GVC_POit表示国家i在t年的全球价值链分工地位指数;dig_totit表示国家i在t年对制造业投入数字化的程度。Controls表示控制变量,包括出口规模exportit、贸易开放度trade_openit、知识产权使用情况lnknowledgeit、人力资本hcit和全球价值链参与度gvc_pait。ui和θt分别表示国家个体效应和年份时间效应;εit表示随机扰动项。各变量的具体说明、预期符号和数据来源如表1所示。

表1 各变量预期符号、变量说明及数据来源

2.2 核心变量测度

2.2.1 各国制造业数字化投入程度

目前,对于数字化投入的测定没有统一的测算方法,参照一些学者[22,23]对制造业服务化投入的测度方式,本文采用完全消耗系数法和直接消耗系数法对制造业的数字化投入程度进行测度。主要使用ADB-MRIO数据库中的投入产出表进行测算。对于数字化的界定,借鉴何文彬(2020)[8]、张晴和于津平(2021)[10]的做法,对投入产出表的35个部门进行甄别,最后将计算机、电子和光学设备的制造(c14),电信设备及服务(c27)这两个部门对制造业(c3~c16)的投入作为制造业数字化投入程度的代理指标。

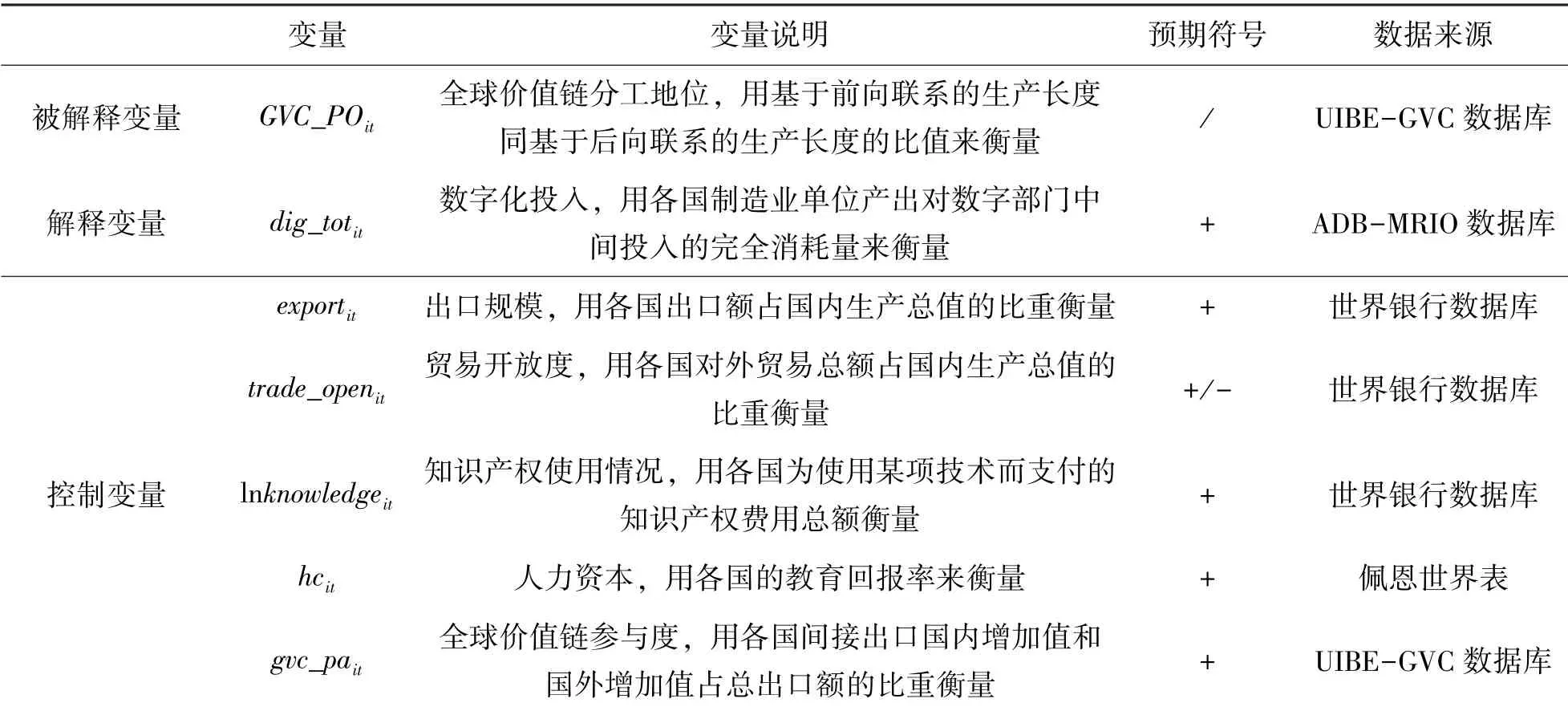

完全消耗系数法能够充分反映数字部门通过直接、间接技术关联效应对制造部门的全面影响[10],因此在基准回归模型中,本文采用完全消耗系数法对数字化投入进行测算,将直接消耗系数法测算的数字化投入用于稳健性分析。具体测算公式如下:

其中,aij表示j部门对i部门的直接消耗系数,aimamj表示j部门对i部门的第一轮间接消耗,aimaml alj表示j部门对i部门的第二轮间接消耗,依此类推,将j部门对i部门的直接消耗和n轮间接消耗加总,即可得到j部门对i部门的完全消耗情况。

2.2.2 全球价值链分工地位指数

借鉴Wang等(2017)[2]的做法,通过测算各国制造业部门增加值的生产长度,即各国制造业部门增加值从初始产品投入到最终产品吸收所经历的平均生产阶段数目来构建各国制造业的全球价值链分工地位[7]。假设世界上有M个国家或经济体,每个国家或经济体有N个部门,根据Wang等(2017)[2]提出的生产长度计算公式:

该式分子部分代表各生产阶段的总产出,分母部分^VB^Y代表引发该总产出的增加值,两者之比衡量了该增加值在被最终产品吸收之前所经历的生产阶段数目。其中,表示MN×MN的直接增加值系数对角矩阵,B表示MN×MN的完全消耗系数矩阵,表示MN×MN的最终产品对角矩阵。各生产阶段的总产出是将各生产阶段增加值的生产长度作为权数,再将所有生产阶段的产出进行加总得到[24],如式(3)所示,式中A表示MN×MN阶的直接消耗系数矩阵。

根据上述生产长度测算模型,可计算得到各国制造业部门的前向生产长度plv和后向生产长度ply,两者之比代表了该国制造业在全球价值链中的分工地位,如式(4),两者之比越高,表明该国所处位置越接近上游,则该国的全球价值链分工地位越高。

3 实证结果与分析

3.1 基准回归

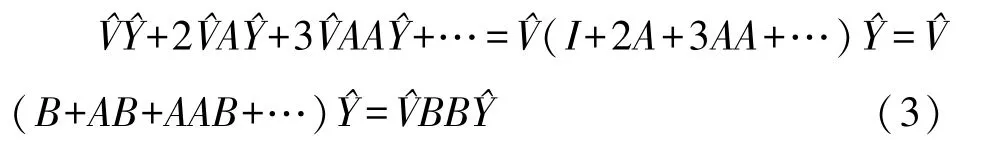

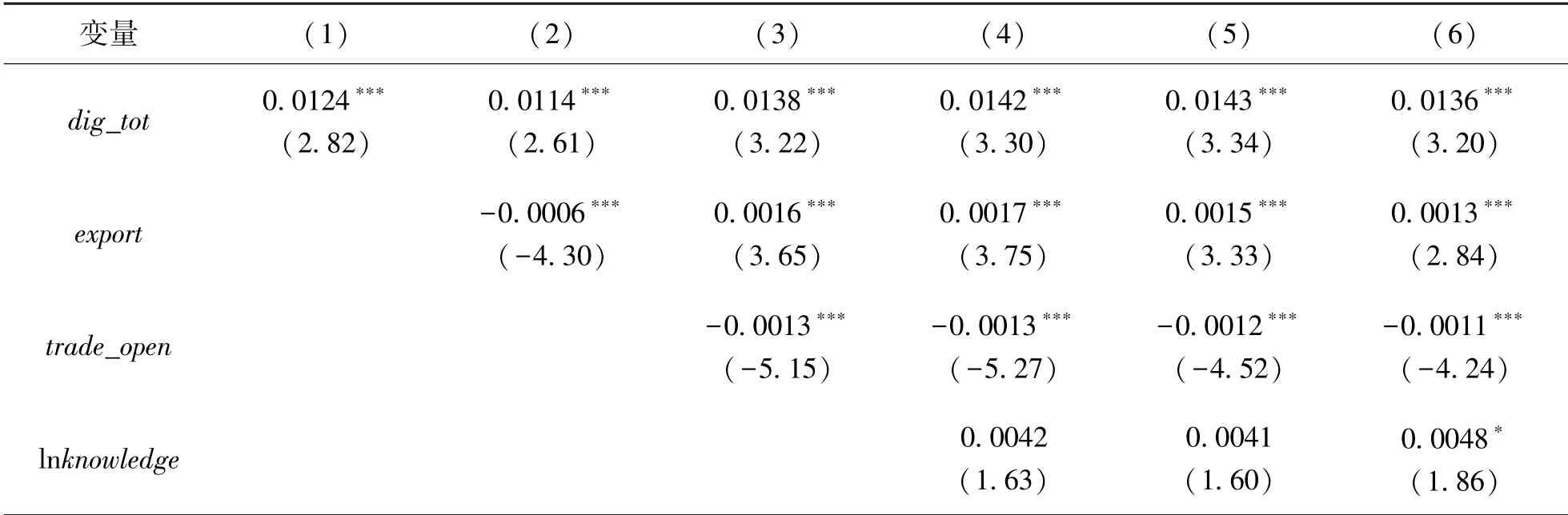

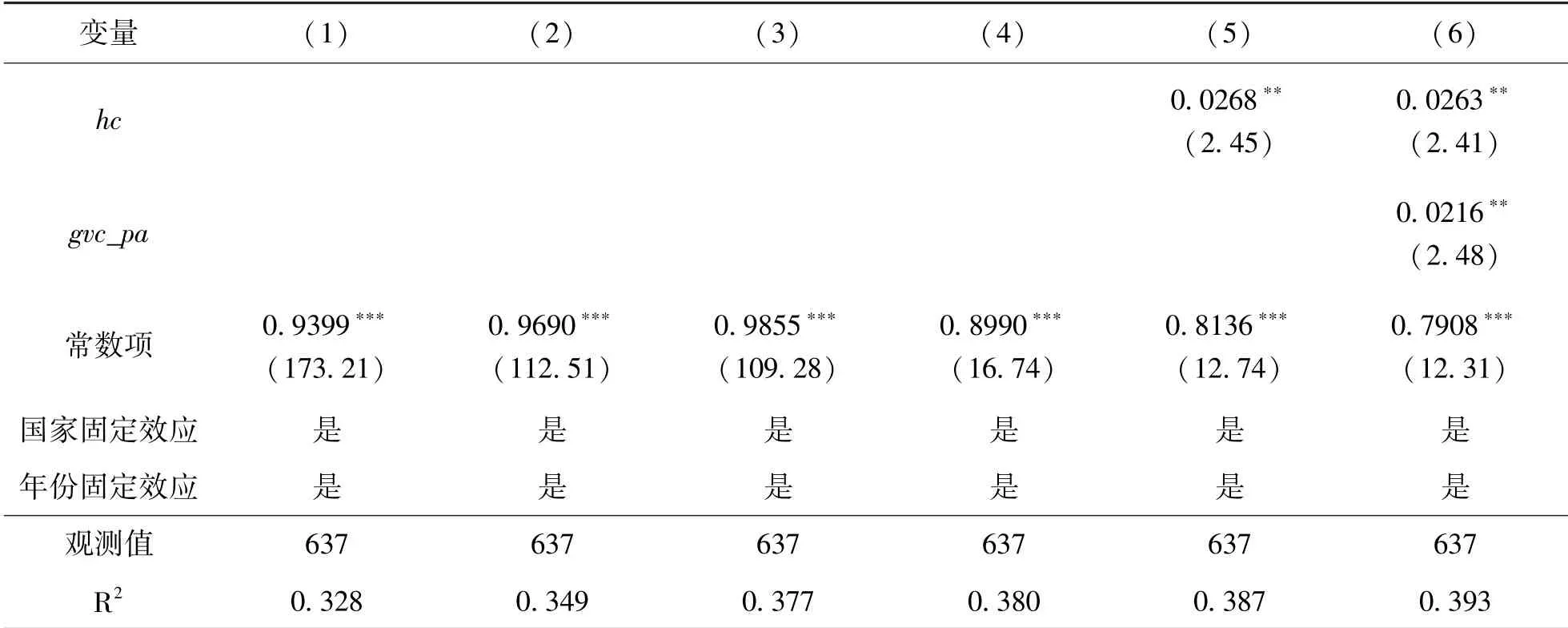

根据F检验和豪斯曼检验的结果,本文选择固定效应模型进行回归,并控制了国家个体效应和年份时间效应,得到基准回归结果如表2所示。如列(1)显示,在不放入其他控制变量的情况下,数字化投入对制造业全球价值链分工地位的影响在1%的水平上显著为正。列(2)~(6)展示了在此基础上,依次放入剩余控制变量的回归结果。结果显示,数字化投入在1%的显著性水平上对制造业全球价值链分工地位有正向影响,这表明数字化投入为传统产业制造业注入了新的生命力,能够助推制造业转型升级,向价值链中高端跃升。就控制变量而言,出口规模和知识产权使用分别在1%和10%的显著性水平上对制造业全球价值链分工地位有正向影响,人力资本和全球价值链参与度在5%的显著性水平上对价值链分工地位有正向影响,皆同预期符号相符,而贸易开放度对制造业全球价值链分工地位的影响则存在负向影响。

表2 基准回归结果

3.2 稳健性检验

3.2.1 改变数字化投入程度的度量方式

用直接消耗系数法替代完全消耗系数法对数字化投入进行测算。将测算结果代入模型中,得到回归结果如表3中列(1)所示,核心解释变量的符号依旧在1%的显著性水平上为正,表明基准结果较为稳健。

3.2.2 分样本进行回归分析

根据样本国的发展水平,将49个国家划分为发达国家和发展中国家,分组进行回归。得到回归结果如表3的列(2)和列(3)所示,可以看出不论是发达国家还是发展中国家,核心解释变量数字化投入的符号和显著性未发生根本性变化,同基准回归结果较一致,表明结果较为稳健。

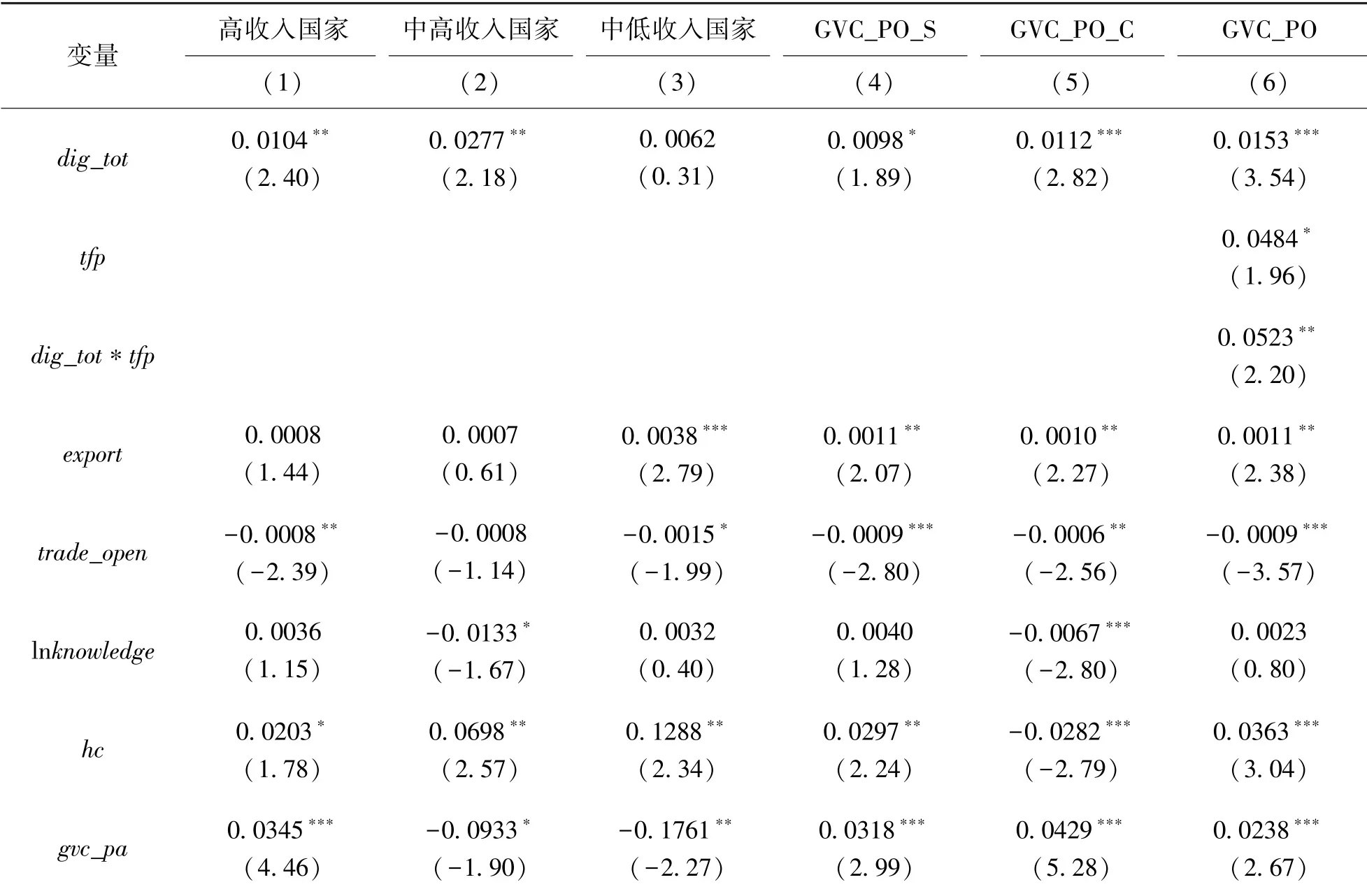

表3 异质性及调节效应检验结果

3.3 内生性分析

考虑到数字化投入在数据获取的过程中可能存在重要变量数据遗漏,以及数字化投入水平同制造业全球价值链分工地位之间可能存在逆向因果关系,本文借鉴许和连等(2017)[23]的做法,将数字化投入滞后1期作为工具变量,进行两阶段最小二乘估计。先对工具变量进行识别不足检验(Anderson canon.corr.LM检验)和弱工具变量检验(Cragg-Donald Wald F检验),检验均显示通过,表明该工具变量是有效的。代入模型得到回归结果(表略)所示,核心解释变量dig_tot的符号不变,并且在5%的水平上显著,表明参数估计较一致。

4 拓展性分析

4.1 异质性检验

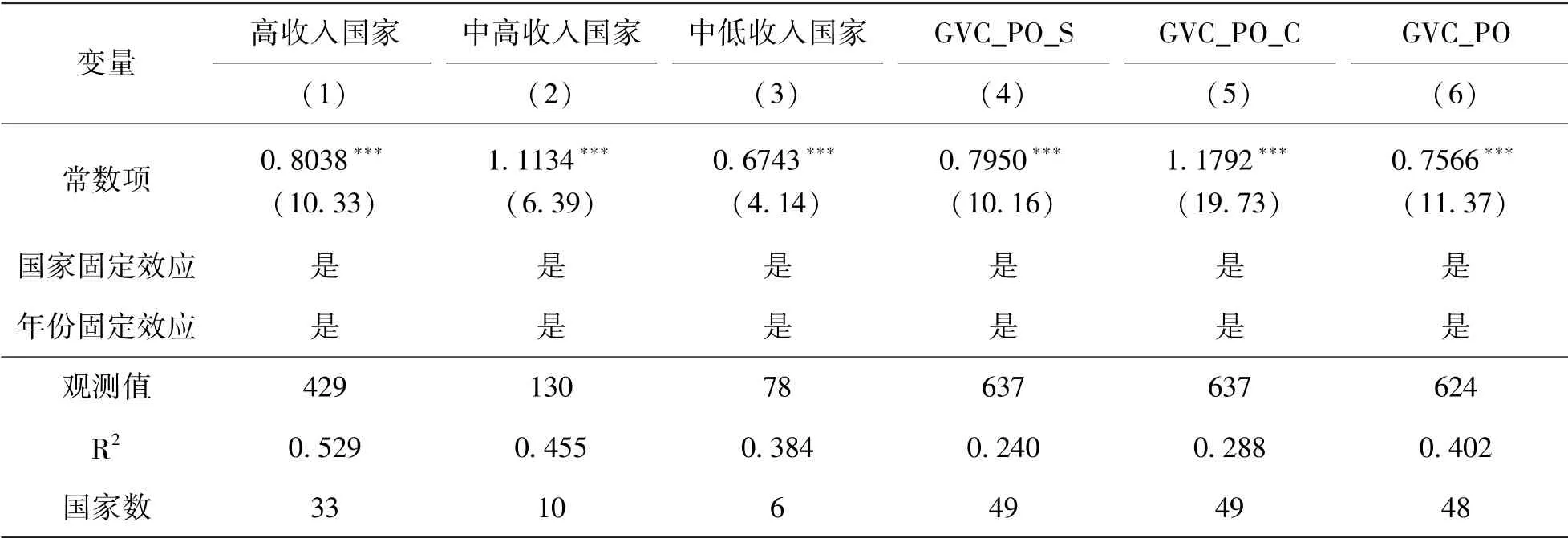

4.1.1 基于国家收入水平的异质性检验根据样本国的收入水平将国家划分为高收入国家、中高收入国家和中低收入国家,分组回归得到结果如表3的列(1)~(3)所示。从结果可以看出数字化投入对高收入和中高收入国家的制造业价值链分工地位具有显著正向影响,对中低收入国家的影响不显著。可能原因在于:数字化投入在后续的维护和升级上对本国的技术研发以及资金支持具有一定要求,中低收入国家相较于高、中高收入国家在该条件上不具备优势,因此数字化投入对其影响效应相对有限。

续 表

续 表

4.1.2 基于全球价值链活动复杂度的异质性检验基于中间品贸易的跨境次数可将全球价值链分工活动分为简单全球价值链和复杂全球价值链。其中,简单全球价值链是指出口国出口中间品到贸易伙伴国并被其直接吸收用于国内生产的价值链活动,复杂全球价值链是指出口国出口中间品到进口国,被进口国再出口回本国或其他国家的经过两次及以上跨境贸易的价值链活动。复杂全球价值链涉及的产品通常技术复杂度更高,生产流程更长。分别计算得到各国制造业2007~2019年的简单全球价值链分工地位和复杂全球价值链分工地位。将所得数据代入模型,得到回归结果如表3中列(4)和列(5)所示。结果表明数字化投入对简单全球价值链分工地位和复杂全球价值链分工地位均有显著提升作用,但对复杂全球价值链分工地位的提升作用更大。可能原因是数字化投入的成本降低和技术创新效应对复杂全球价值链因生产流程长、流通频率高等特性导致的高成本问题能产生更强烈的影响效应。

4.2 调节效应检验

一国全要素生产率的高低在一定程度上代表了该国的技术水平、发展环境,从而影响到该国制造业企业获取数字化技术的难易程度和成本大小。因此,考虑到数字化投入对制造业全球价值链地位的影响可能会受一国全要素生产率的影响,为检验全要素生产率的调节效应,本文在模型中引入各国2007~2019年的全要素生产率tfp_it(以2017年为基期),构建调节效应模型。各国的全要素生产率数据源自佩恩世界表,因巴基斯坦数据缺失,样本国由49个变动为48个。

GVC_POit=α0+α1dig_totit+α2tfpit+α3dig_totit*tfpit+α4Controls+ui+θt+εit

从回归结果表3的列(6)中可以看出,tfp和dig_tot*tfp的估计系数均显著为正,表明全要素生产率对数字化投入影响制造业全球价值链分工地位具有正向调节效应。随着一国全要素生产率的不断提升,数字化投入对制造业全球价值链分工地位的助推效应也会随之增强。

5 结论与政策建议

本文通过2007~2019年49国的跨国面板数据,重点研究数字化投入对制造业全球价值链分工地位的影响效应。研究发现:(1)数字化投入对一国的全球价值链分工地位具有显著助推效应;(2)通过不同收入水平国家和不同复杂度全球价值链活动的异质性分析发现,数字化投入对于高、中高收入的国家具有更强的影响效应,对复杂全球价值链分工地位提升的影响作用更为深刻;(3)各国全要素生产率对数字化投入影响制造业全球价值链分工地位具有正向调节效应,表现为:一国全要素生产率越高,数字化投入对该国制造业全球价值链地位的推动作用就更强。

基于以上研究结论,本文得到以下几点政策启示:

(1)不断推动数字经济与制造业深度融合,加快推进制造业数字化转型升级。制造企业要利用好新一代信息技术,培育新型生产方式,推进生产过程智能化,推动制造业扩能、提质、增效。中国作为最大的发展中国家,制造业发展面临着“大而不强”的问题,同时在参与全球分工的过程中有被“低端锁定”的风险,因此更应把握住“数字化”机遇,实现向价值链中高端的跃升。

(2)营造良好的数字化发展环境,鼓励制造企业研发创新。核心关键技术是企业发展的命脉,缺失对核心关键技术的掌握将面临“受制于人”的困境。为提升企业研发创新的积极性,政府可以积极出台相关政策激励企业创新研发,如进一步扩大减税降费力度、增加资金渠道支持、为创新人才提供更好服务等,同时引导企业向更前沿的领域奋进,努力将研发成果转化、落地、实施。

(3)加快数字人才培育,为数字化转型提供人才支持。随着数字化改革的深入,企业对数字化人才的需求日益扩大,而人才供给与需求两端的不平衡,使得人才缺口进一步扩大。赛迪智库的研究表明,目前我国数字化人才建设面临着数据资源、支撑体系、技术能力、应用水平和人才数量方面的压力。对此,高校和企业应围绕数字化人才建设积极开展举措。高校可制定数字化人才培养方案,开设数字领域相关专业课程,持续向社会输送数字化人才;企业可根据数字化需求创新人才培养方式,开展职工数字化技能培训,同时加大对数字化人才的引进力度。

注释:

①49个样本国包括:澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、巴西、加拿大、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、克罗地亚、匈牙利、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、韩国、立陶宛、拉脱维亚、马来西亚、墨西哥、马耳他、蒙古国、荷兰、挪威、巴基斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、中国、罗马尼亚、俄罗斯、新加坡、西班牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士、瑞典、泰国、土耳其、英国、美国。