从“网瘾”到“短视频上瘾”的人类学观察

2022-10-11黄茗婷

黄茗婷

我们为什么会对某些事物上瘾,甚至沉沦?“瘾”的本质是什么?

想要弄明白这些问题,饶一晨至今花了10年时间。

作为一名人类学学者,在最开始,他是从自身经验—“网瘾少年”的群体研究入手的。

那是一个“卧底的故事”。2014年,饶一晨以“实习教官”的身份,进入一家网瘾治疗中心。

在当时,网瘾与网瘾治疗,同属于公众争论的热门议题。他想弄明白,为什么“网瘾”会变成一个如此充满道德张力的事情。

此后,饶一晨继续对“现代性成瘾机制”进行人类学观察,从网瘾到P2P,再到移动互联网“短视频上瘾”。形态一变再变。

饶一晨现在的身份,是美国密歇根大学中国研究中心博士后研究员、香港大学人类学与科技研究博士。

那么,一个研究瘾的人类学学者,如何看待今天“人人都有网瘾”的时代?以下是他的自述。

被制造的瘾

我记得,2008年我刚上大学,作为一个普通的大学生,我自己是非常喜欢打游戏的。

在我初中的时候,对于我们“90后”来说,网络游戏已经是一个相对触手可及的东西了。大街上有大大小小的网吧,家里条件好一点的,大人会买台式机。

初中前后,我就已经开始和身边的小伙伴一起玩网络游戏。我们最开始玩的是单机游戏,有时候还要用光盘来玩。我记得,大概在2005年我上高中的时候,很多国外的网络游戏进入了国内。

大概2013年的时候,《英雄联盟》成为了一个风靡全球的游戏。在我看来,与之前我玩过的《魔兽世界》《地下城与勇士》《跑跑卡丁车》等游戏相比,《英雄联盟》会更加讲究团队作战、竞技性和高强度的竞争压力。

《英雄联盟》变得火热之后,我发现,网络游戏的世界好像掀起了新一阵的浪潮,越来越多的网络游戏变得像《英雄联盟》一样,更加注重玩家之间的竞争、对战和排名。

我想,明显的变化也从那时候开始了。

《英雄联盟》每场游戏非常短,时长可能就30分钟。对战之后,还会有一个很激烈的排名机制。这种机制会催促玩家不停去升级自己的段位。

这類强调对抗性和排名机制的游戏,也推动了网络游戏职业化的发展。职业化会吸引更多的玩家参与,也会产生明星玩家。

对于玩家来说,职业化能让人感觉自己会被更多人看到。

做职业玩家是一件相对比较体面的事。这是一个受到某种机构力量,或者说受成人世界认可的上升通道。这种上升的通道是非常吸引那些喜欢打游戏、也自认为比较会打游戏的人。职业化会让他们产生一种共鸣感。与此同时,职业战队的出现也会让玩家觉得,这里面有更强烈的社会参与感。

这其实是由游戏公司、游戏资本推动了更多的人参与这个游戏,但没有人意识到,这是一种资本的力量。

也从这个时候开始,“网瘾”的问题受到了社会的关注。当时有一些网瘾治疗机构被曝出来,这些机构会(对“网瘾少年”)用电击治疗的方法,所以引起很多人的恐慌。

在游戏的世界里,我也经历过“上瘾”这种感觉。我觉得,每个人在游戏里的“上瘾感”是不一样的。我自己的话,会享受那种可以让我在另外的世界里去探索、放空的感觉。其实,这种感觉就像沉迷看小说或者看电影。

这也是为什么会有人说“游戏是第九艺术”。游戏有很强的艺术性,会让你感觉不只是消费一个东西,而是真正将精神投入一个很有意思的文艺活动。

很多人会从游戏里得到满足感。相比其他活动,比如学习,他感觉不到自己的学习是在进步的,或者是被人赞扬的,反而是被不停打压的。而另一边,他在游戏里的段位不断提升,得胜率不断变高,觉得自己在不停进步。

这种胜利的感觉,其实是游戏系统营造出来的。比如说,系统给你匹配一些实力相当的玩家跟你一起竞争,而不是匹配一些段位高的人来竞争。这种匹配的机制会让人感觉“我好厉害”,会觉得自己不停地在进步,从而“留在”了系统里面。这是“上瘾感”的形成机制。

2013年,我读了人类学硕士研究生之后,偶然读到一本书,是关于美国的新墨西哥州的毒瘾问题。人类学家从政治、经济、历史和情感层面,来理解当地毒瘾问题的形成。

玩家在游戏里,可能永远是个winner,但在学校里,就好像永远是个loser。

这些故事很打动我,让我想到了国内的“网瘾”问题。我很好奇,为什么在中国的语境下,网瘾会变成一个这么充满道德张力的事?

“排名”永不止

带着这个问题,我去到了国内一家最早进行网瘾治疗的中心调研。

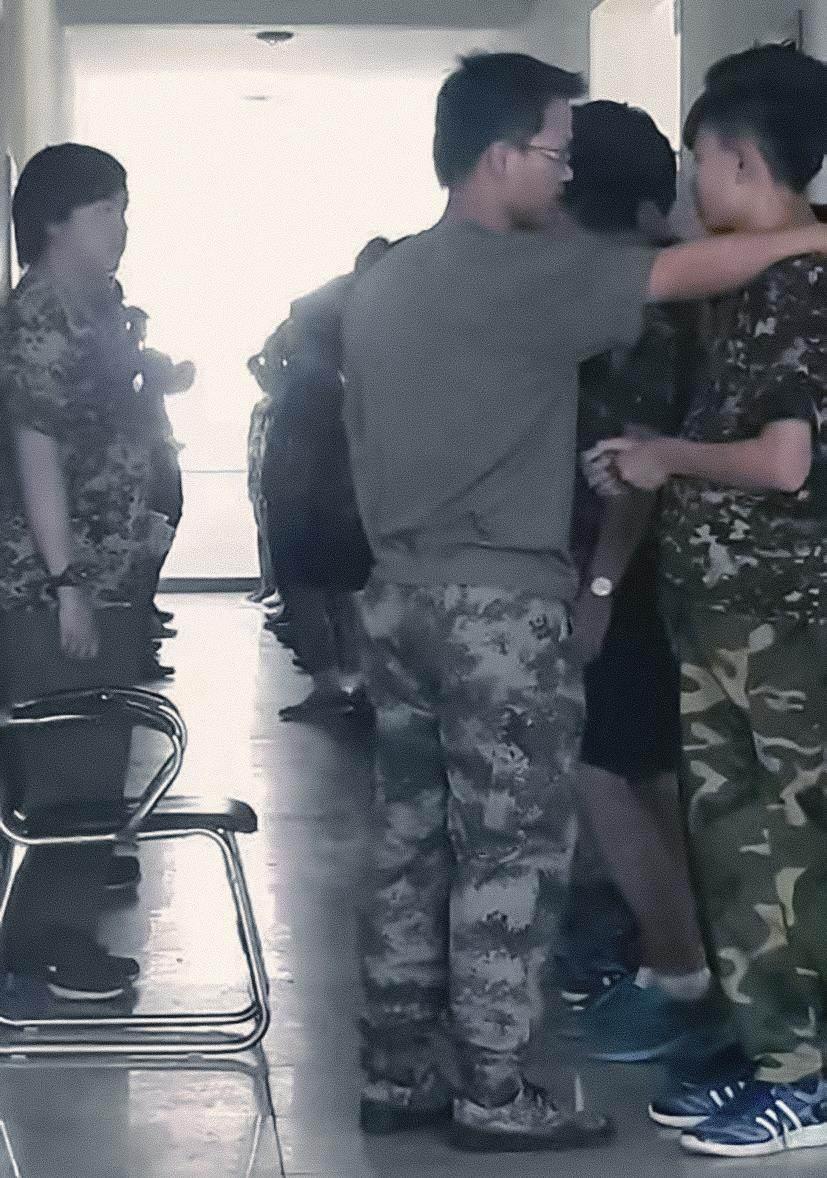

中心远离城市主城区,原本属于一家三甲医院,后来被改装成军事训练场地。除了治疗网瘾之外,还有青少年是被送到这里治疗早恋、抽烟等家长眼中的“不良行为”。

进入中心的“网瘾少年”,被称为学员,他们年龄在13至25岁之间。学员们接受军事化管理,他们身穿迷彩服,从整理内务开始每一天,需要接受做操、站军姿等安排。

学员们在中心被禁止使用一切电子设备,连甜食的摄入量也受到严格管控,可乐等饮料都是“违禁品”,只有那种超市可以买得到的可以长期保存的红豆面包,是除主食以外唯一的甜味刺激。

我在这里认识了一个叫宇飞的学员。

他曾是一名《英雄联盟》的职业玩家。宇飞的父亲是高级干部,母亲是中学老师,跟中心大多数学员一样,宇飞出生成长在一个中产家庭。

学员的家长,大多是老师(包括大学教授)、警察和医生等社会地位比较高的人。这些职业让家长有更强的压力感和责任感,觉得“我的孩子不能比别人差”。

在这种灌输之下,宇飞也觉得自己应该成为人上人,但偏科的他,只喜欢数理化,总是在语文、英语等科目面前败下阵来,渐渐地,他对学习提不起兴趣。

宇飞逃避了现实生活中的学业竞争,转而投身到网络游戏的竞争中。在游戏中,他发现自己擅长带领团队,能调度队友一起进攻取胜。这种领导的过程让他产生了强烈的成就感,这是他从来没有在学校中获得过的。在那之后,他加入职业战队,成为了队长,参加全国性比赛,拿到了优异的名次。

但在宇飞父母看来,电竞职业玩家,是一种“不上道”的工作。父亲总是对他说,不要去玩游戏,要好好学习,别做那些低端工作。宇飞的母亲会跟他说,一定要比别人更好,学习排名要特别靠前。

最初,宇飞不承认自己是“网瘾少年”,在中心里,他充满了反抗。他在后来告诉我,一天晚上,他做了一场梦,梦见从前自己作为电竞选手在基地的电脑前进行《英雄联盟》训练的场景。那种久违的在游戏中杀敌打怪的快感,过于真实。

宇飞醒来后,一直沉浸在梦里的興奋感中,直到这种感觉逐渐散退,他才意识到,刚刚只是一场梦。

但冷静下来之后,宇飞开始反思了。宇飞想起了父亲对他说过的话。“我爸也许是对的,这种以打游戏为生的职业,可能真的跟农民工没什么两样。”他继续说,“世人看到的,只有那些在金字塔尖上的电竞选手,而更多的是底层玩家,他们吃的是‘青春饭,收入少、地位低、没有未来。”

从宇飞和其他学员身上,我发觉这些家庭都有很多共性。他们都是社会竞争机制下的“战争机器”,以家庭为单位,然后不停战斗。

但这种战斗的过程又是非常漫长且无趣,它不像玩家在游戏里的竞争那么有意思,不像游戏能通过匹配机制给玩家提供成就感。

玩家在游戏里,可能永远是个winner,但在学校里,就好像永远是个loser,不停地重复着这种竞争压力,而且他这种竞争压力和高考绑定在一起,是所谓千军万马过独木桥。

“人均网瘾”

在精神学科中,“网瘾”是一种脑疾病;心理学的角度,可能更多是把网瘾看成了个体行为的控制问题。

现在每个人都会面对着手机,有人会质疑我说:“现在还有人提网瘾,真的是笑掉大牙。”

从人类学的系统性视角来看,我从一开始就把这个网瘾看成是一个系统性的问题,而不是一个个体的问题。

以游戏成瘾为例,可以看得很清楚:瘾是一种强烈的刺激和连接,而网瘾问题,就是人与社会关系的问题。

当人们无法在现实世界里找到像网络游戏一样浓度高的快感和成就感时,游戏和社会的割裂感会越来越大,因此才会有那么多网瘾少年,因为玩游戏而丧失了部分社会功能。

有那么多的人,因为玩游戏、P2P、刷短视频而形成社会功能的丧失和冲突。而这个问题,甚至不被意识到,或者被认为没有问题。

当“网瘾”成为了社会上普遍存在的现象之后,“网瘾”已经变成了一个文化符号,不是那种(需要)在医院看的病,更多的是一种文化症状。

所以,我们不能把网瘾简单化,更不能假装不存在了。这是全社会应该面对的。

“游戏成瘾”研究之后,我逐渐对互联网商业公司如何利用人的特性来生产瘾的问题感到好奇。在2018年,我开始攻读人类学和科技研究的博士,选择了P2P作为研究对象。

P2P本质上是一个网络交易平台,和淘宝是一样的,就是你在上面认识一个陌生人,然后跟他交流以后决定是否与他进行交易、是否借钱以及借多少钱给他。

这个过程是会存在很多风险的,但P2P平台会为这些风险兜底,把人与人之间的借贷关系包装成理财产品,把借款人的债务打包成可以投资的资产,然后出售给变成了投资人的出借人。

借款人只需在一个APP上注册手机号,就可以轻松获得贷款,而出借人则获得了一份“稳定和高收益”的理财产品。看着APP上的数字不断增加,像网瘾少年在游戏世界里不断获得分数和提高段位一样,能让人获得成就感。

一个P2P平台的设计者告诉我,界面上每日增加的收益只是系统生成的虚拟数字。P2P只是一种数字游戏而已。

这其实是一种关系伦理的异化,是系统给人强烈的刺激和连接。和网络游戏一样,P2P也可以让人成瘾。

以前有人说,“游戏是精神鸦片”。但理论上,鸦片也是一种药,对不对?鸦片是可以帮我们止痛的,缓解我们在现实中的不适。

在当代,当手机出现之后,我们缓解精神上的不适,绝大部分人就是刷手机、打游戏、看短视频。它其实是一种更加强有力的媒介形式、更强烈的连接。我们所有其他的时间被手机占用了,让我们对手机形成了依赖。

这种习惯很难改掉。当我们的社会提供不了像游戏、短视频那么高浓度的快感时,社会和网络世界的割裂感也会越来越强。

所以,我们会看到有那么多的人,因为玩游戏、P2P、刷短视频而形成社会功能的丧失和冲突。而这个问题,甚至不被意识到,或者被认为没有问题。