黄山市生态承载力评价及障碍因素诊断

2022-10-11任雪冰赵依谷祝凤茹张云华

王 淑, 任雪冰, 于 晴, 赵依谷, 黄 伟, 祝凤茹, 张云华*

(1.安徽农业大学 林学与园林学院,安徽 合肥 230036;2.安徽农业大学 资源与环境学院,安徽 合肥 230036)

现代社会与经济发展面临着诸多资源与环境问题,生态环境和社会经济的可持续发展一直是世界关注的焦点问题,也是国际社会的共同责任和追求[1-2]。对生态承载力水平的大小变化研究可以评价其发展状况,发现城市发展中主要的影响因素与问题,对于新阶段的生态环境改善有着支撑作用[3-4]。

生态承载力作为评判生态环境、区域自然资源、与人类社会经济活动之间关系的重要指标,是判断区域可持续发展水平的重要依据[5-6],是在特定环境下,某种生物个体能存活的最大数量。国内学者从不同角度对生态承载力进行了大量研究。从研究内容来看:分别基于生态系统的压力与弹性力、生态系统与人类社会系统的相互联系、生态系统健康等方面对生态承载力进行探索,丰富了生态承载力的概念[7-9]。从评价方法来看:生态承载力的度量从最初定性的单一要素静态分析逐渐发展到定量的多要素动态模拟与预测[10]。总体来看可归纳为三类:(1)结合多学科和方法的评价法:如周广胜等[11]针对植物生理生态学的特性以及水热平衡的关系,建立的自然植被净第一性生产力模型,其应用在国内甚广;高伟等[9]利用系统动力学模型对生态承载力的决策变量进行预测,并通过对决策变量的综合评价获得生态承载力的数值;孟静等[12]从生态系统服务功能重要性和生态敏感性角度构建指标体系,利用GIS技术对南泥湾景区生态承载力现状进行空间分析。(2)以能量和物质流为基础的产品周期评价法:赵雪雁等[13]以甘肃省为例引入能值分析法,对甘肃省区域生态承载力可持续发展状态进行评价。(3)基于各种指标体系的评价法:徐中民等[14]以张掖市为研究对象,采用生态足迹法对该区域生态承载力进行研究分析;熊建新等[15]引入欧式几何中三维状态空间,以洞庭湖区为例,将三维轴界定为生态弹性力轴、资源环境承载力轴和社会经济协调力轴,构建生态承载力评价模型,运用状态空间法,定量评价洞庭湖区的生态承载力;包蕊等[16]以锡林郭勒盟为研究区,采用综合评价法通过构建的指标体系对研究区的生态承载力进行评价研究。

总体来说,生态承载力评价方法趋于多元化,但其评价指标体系以及权重在确定上并不统一,在参照已有研究的基础之上,本研究选取了熵权法来确定各指标权重,更加注重从指标数据本身来提取隐含信息,降低主观因素导致的误差,使结果更加客观。TOPSIS模型是Yoon和Hwang于1981年提出的,可以在指标、方案多的情况下进行分析比较,通过评价目标距正理想值和负理想值的距离来评价承载力水平。该方法对评价样本的数量没有严格要求。而且在评价的过程中更注重对现有数据的利用,具有准确度更高、操作简单等优点[15]。本研究以黄山市为例,通过构建复合生态系统生态承载力评价指标体系,利用熵权法对每个指标进行权重赋值,利用TOPSIS模型的优异性通过综合指数法对黄山市所辖区、县2009-2019年生态承载力进行动态研究,并通过障碍度模型探究其主要影响因素,以期为黄山市提升生态承载力水平提供建议,为黄山市谋划高质量发展、建设“美丽黄山样板”提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

黄山市位于安徽省南部,位于天目山-怀玉山区水源涵养与生物多样性保护重要区。黄山市经纬度坐标约在117°02′E-118°55′E、29°24′N-30°24′N之间,国土面积约为9 807 km2,全市共辖7个区、县。2019年末黄山市城镇化率达到52.49%,全市人口148.92万人,人口自然增长率为4.74%,地区生产总值为818亿元,人均国内生产总值突破5万元。黄山市年平均降水为1 395~1 702 mm,境内自然资源丰富,已建成自然保护区69个,2019年末森林覆盖率高达82.9%。

1.2 数据来源

黄山市行政区划数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(Http://www.resdc.cn/),统计数据来源于2010-2020年《黄山市统计年鉴》《黄山市国民经济和社会发展统计公报》及《安徽省环境状况公报》。

2 研究方法

2.1 指标体系构建

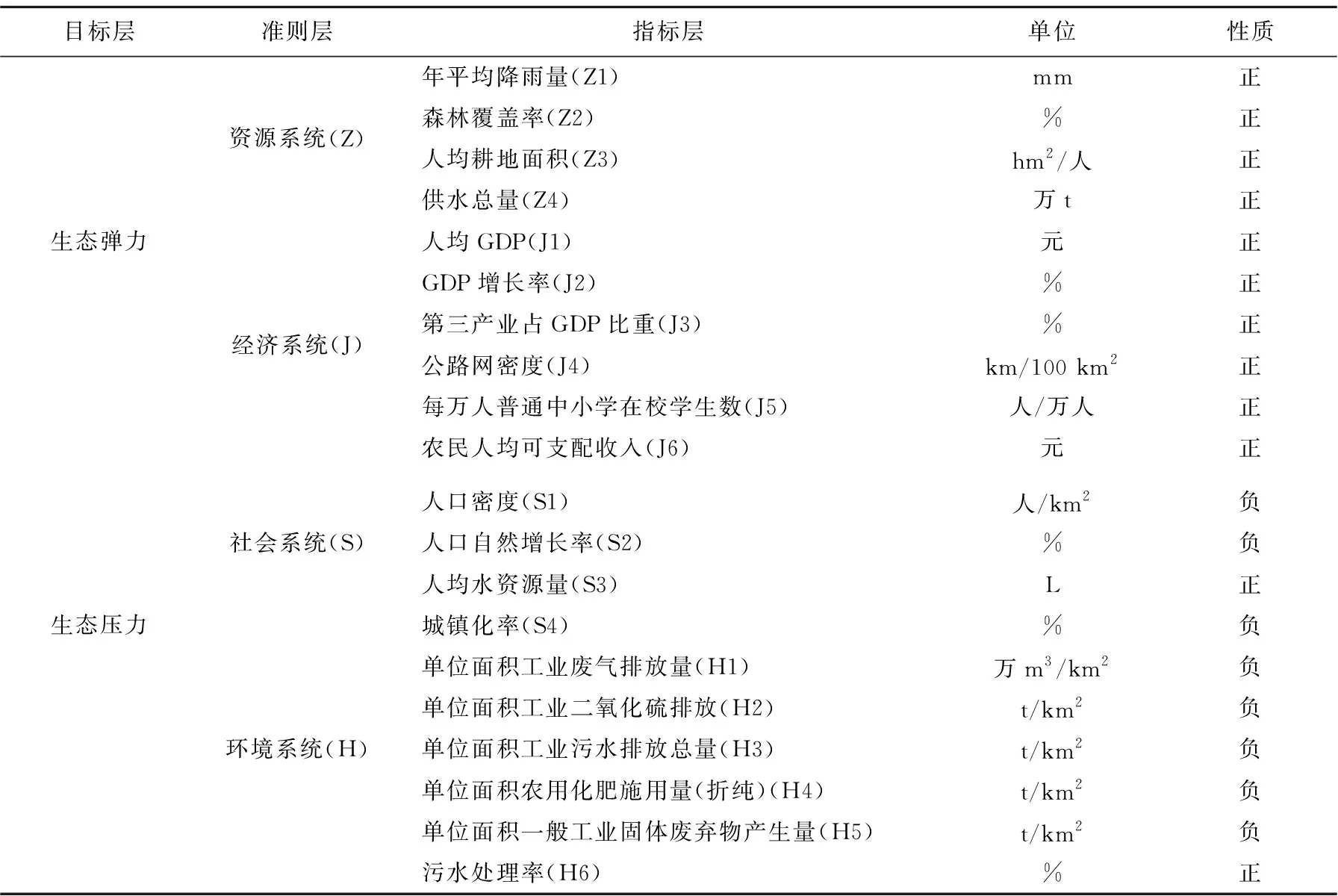

目前生态承载力评价指标体系尚未建立统一标准,在阅读文献及咨询专家基础之上,结合《国家生态文明建设示范村建设指标》、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程(试行)等政策文件,依据黄山市实际现状与指标数据的可获得性、独立性、科学性原则,构建生态弹力和生态压力目标层。选取资源系统和经济系统为生态弹力准则层旨在反映生态系统自我调节和经济社会发展的积极能动作用;而选取社会系统和环境系统为生态压力准则层则反映人类活动和城市发展给资源环境带来的压力[16-17]。依据黄山市山区特性降雨充沛,森林资源丰富、旅游业等三产发达,生态环境质量备受关注等特点构建黄山市复合生态系统生态承载力评价指标体系(表1)。

表1 黄山市复合生态系统生态承载力评价指标体系Table 1 Evaluation index system of ecological carrying capacity of compound ecosystem in Huangshan City

2.2 黄山市复合生态系统生态承载力评价测算方法

2.2.1 复合生态系统生态承载力指标权重确定

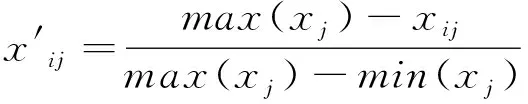

2.2.1.1 指标标准化处理 由于各评价指标数据的来源、单位等不同,需对其进行处理。黄山市复合生态系统生态承载力评价指标包含正向指标和负向指标。本研究对不同性质的指标标准化处理方法如下:

(1)

(2)

2.2.1.2 权重确定 生态承载力评价指标权重确定的方法方式较多,本研究在综合考虑的基础之上选取客观赋权法中的熵值法对各指标赋权[18]。具体为在使用公式(3)进行无量纲化的基础上,通过公式(4)计算熵值,使用公式(5)计算差异系数,利用公式(6)计算指标权重。

(3)

(4)

gj=1-ej

(5)

(6)

其中,yij为指标无量纲化值;ej为指标熵值;gj为指标的差异系数;ωj为指标权重。

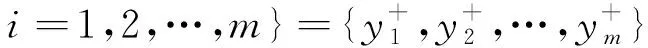

2.2.2 TOPSIS模型 TOPSIS(逼近于理想解的排序法)是一种通过构造多指标的理想解和负理想解,并计算评价指标到理想解和负理想解的距离评估区域生态承载力的评价方法,可以对多维度、多项指标进行比较,并且TOPSIS方法的多次加权相较于其他方法对指标与样本的要求较低,可以避免主观因素的影响,反映现状与理想值之间的差距[19]。

区域生态承载力评价存在多个属性的指标,这些指标存在互替或互补关系,TOPSIS方法最符合这些指标之间属性关系的实际情况[20],能够全面客观地反映区域生态承载力的动态及变化趋势。

计算步骤为:

Y=|Yij|m×n=Rij·Wi

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

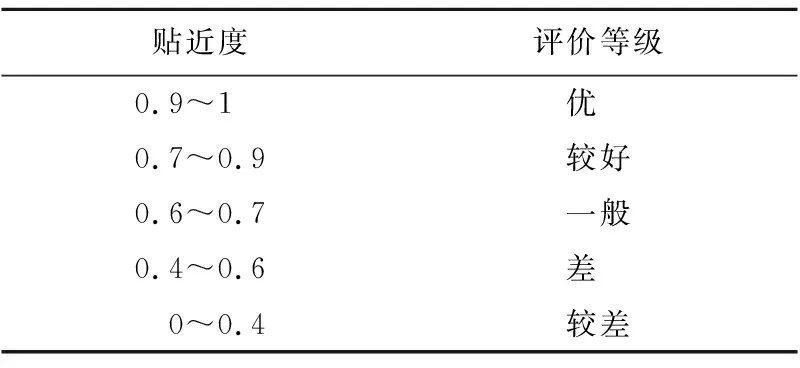

表2 生态承载力评判标准Table 2 Evaluation criteria of ecological carrying capacity

2.2.3 复合生态系统生态承载力障碍度模型 对生态承载力进行评价的基础之上,运用障碍度模型,为识别影响黄山市生态承载力的关键因子,引入因子贡献度Fij(即指标权重)、指标偏离度Iij(指标与复合生态系统生态承载力的差距)、障碍度(Pij,pij)等指标[23]。计算公式如下:

Fij=ωij·ωi

(13)

Iij=1-Ri

(14)

(15)

Pij=∑pij

(16)

其中,ωij为第i个准则层第j个指标的权重;ωi为第j个指标所在的第i个准则层的权重;Ri为单项指标标准值。

3 基于TOPSISI模型黄山市复合生态系统生态承载力及障碍因素诊断分析

3.1 黄山市复合生态系统生态承载力评价指标权重

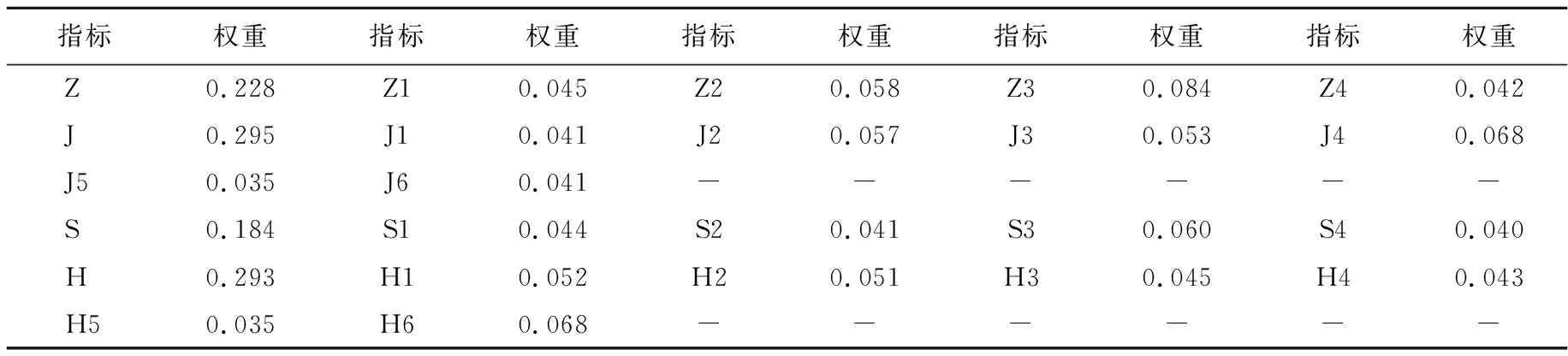

通过熵权法计算出黄山市复合生态系统生态承载力4个准则层以及20个指标层的权重,以各指标权重的平均值作为最终的权重(表3)。

表3 黄山市复合生态系统生态承载力评价指标权重Table 3 Weight of evaluation index for ecological carrying capacity of compound ecosystem in Huangshan City

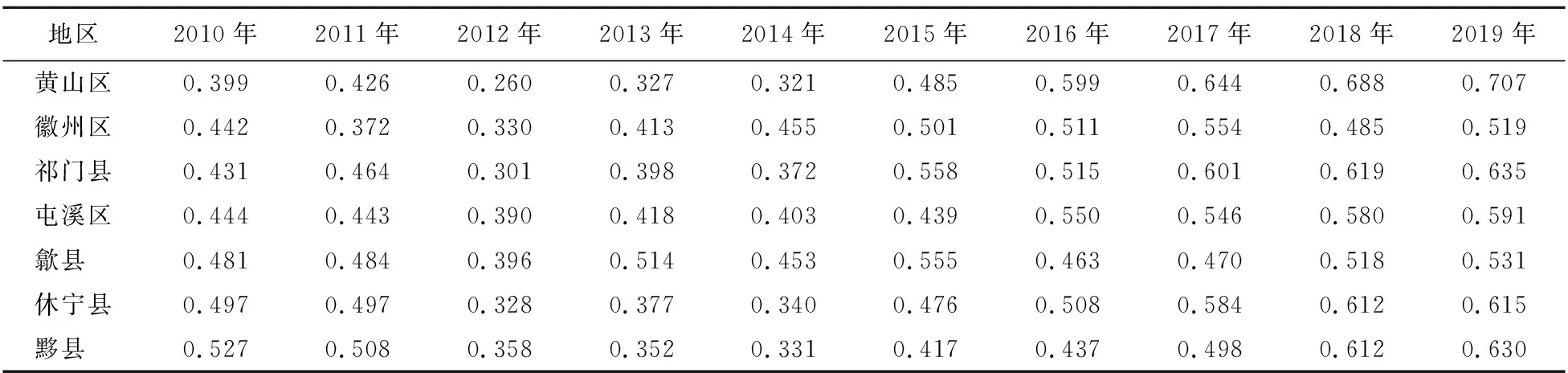

3.2 基于TOPSIS模型的黄山市复合生态系统生态承载力分析

表4 黄山市各区、县复合生态系统生态承载力结果Table 4 Results of ecological carrying capacity of compound ecosystem in different districts and counties of Huangshan City

图1 黄山市复合生态系统生态承载力变化趋势图Fig.1 Change trend of ecological carrying capacity of compound ecosystem of Huangshan City

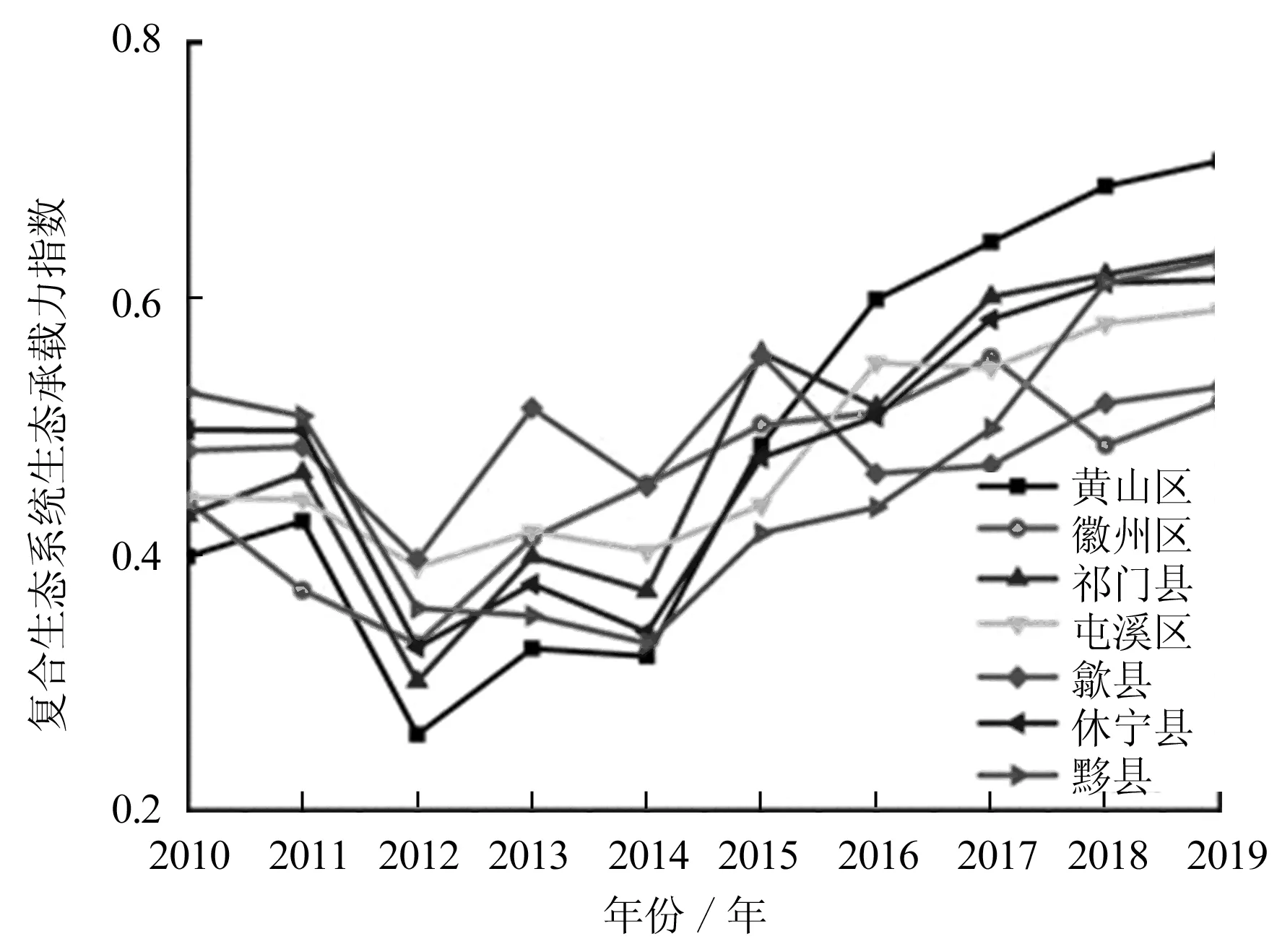

3.2.2 黄山市复合生态系统各子系统生态承载力分析 由图2可知,黄山市复合生态系统各子系统生态承载力变化趋势,具体如下:

(1)资源系统:2010-2019年黄山市各个区、县资源子系统贴近度总体上呈递增趋势,由2010年的最低0.010增长到2019年最高的0.950,增长幅度较大。

(2)经济系统:2010-2019年黄山市各个区、县经济子系统贴近度呈波动上升的趋势。到2019年末,除休宁县和歙县外,其余各区、县经济系统生态承载力水平达到较好及以上等级,其中增长幅度最大的为黄山区,经济系统生态承载力指数由2010年的0.219增加到2019年0.967,由较差水平达到优水平;最低的为休宁县,从0.477增加到0.615,由差水平上升到一般水平。

(3)社会系统:2010-2019年社会子系统贴近度除黄山区和休宁县之外,其它各区、县呈波动下降趋势。下降幅度最大为祁门县、歙县和屯溪区,在2012-2015年社会子系统贴近度呈逐年上升趋势,并在2015年末贴近度达到最大值,2016-2019年呈下降趋势,且下降幅度较大,由最高值0.962下降到0.121。

(4)环境系统:2010-2019年黄山市各个区、县环境子系统贴近度呈“W”型趋势。2010-2012年,黄山市各个区、县环境系统承载力下降幅度较大,由最高的0.974下降到0.109,在2012年达到最低值;2012-2015年、2017-2019年呈小幅度上升趋势;2015-2016年呈下降趋势;截止到2019年末除徽州区、屯溪区、歙县外,其余各区、县环境系统承载力达到较好等级。

图2 黄山市复合生态系统子系统生态承载力变化趋势图

Fig.2 Variation trend of ecological carrying capacity of composite ecosystem subsystem in Huangshan City

3.3 黄山市复合生态系统生态承载力障碍因素诊断

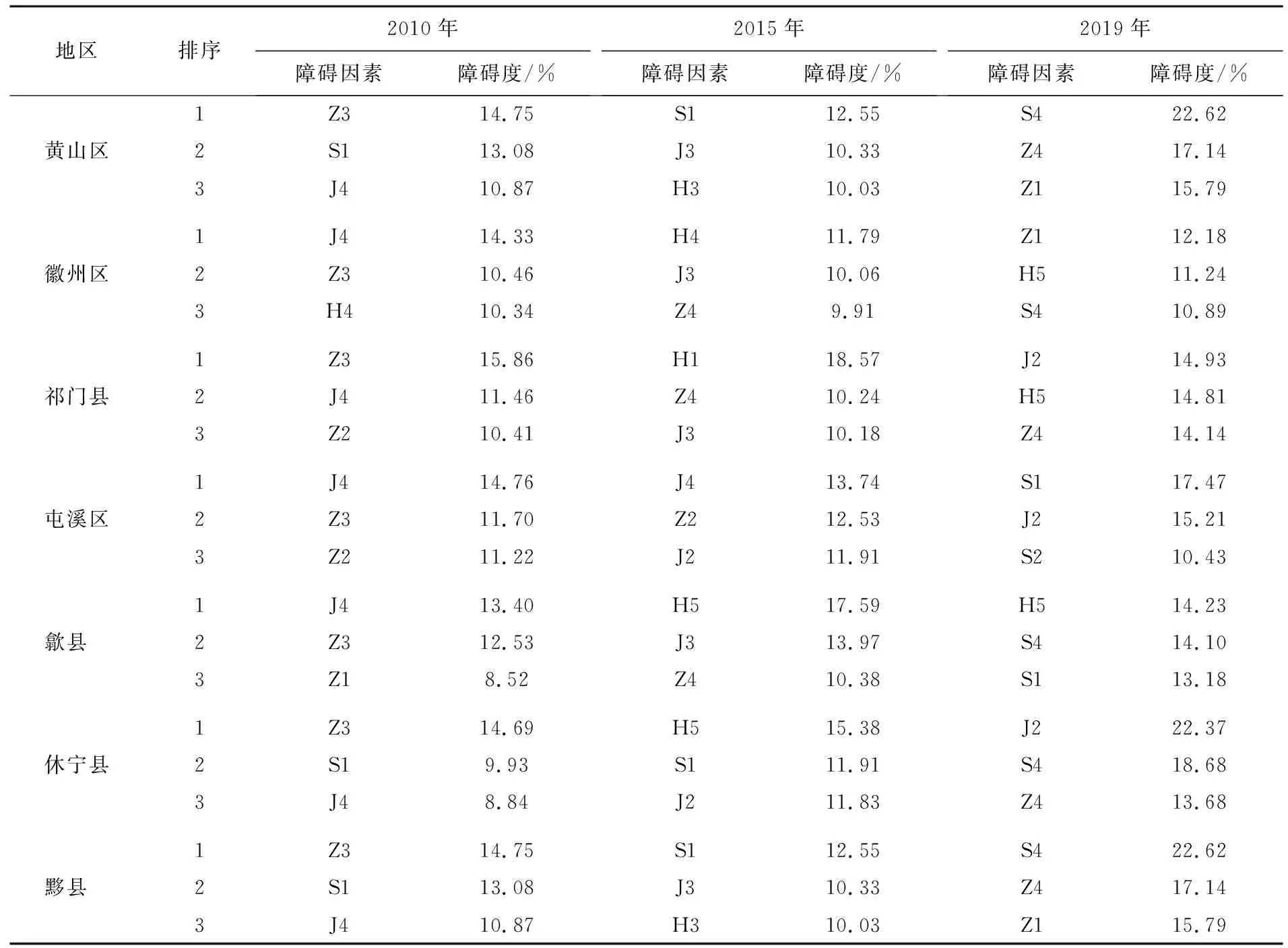

3.3.1 主要障碍因素分析 根据障碍度计算模型,对2010-2019年黄山市各区、县复合生态系统生态承载力障碍度进行测算,为体现不同地区不同时段障碍因素的变化,按照大小进行排序,由于年份和指标要素较多,故分别筛选出10年间开始、中期与末期时,即2010、2015和2019年的排名前3的障碍因素为各地区的主要障碍因素。

如表5所示,2010年黄山市各县区生态承载力共有障碍因素包括资源系统的人均耕地面积和经济系统的公路网密度,此外人口密度、森林覆盖率、单位面积农用化肥施用量和年平均降雨量障碍因素存在于不同的县区;2015年各县区主要的共同障碍因素均包括GDP增长率和第三产业占GDP比重,此外人口密度是黄山区、休宁县、黟县共同障碍因素,供水总量为徽州区、祁门县和歙县共同障碍因素,黄山区、祁门县、歙县、休宁县和黟县障碍因素还包括单位面积工业废气排放量、单位面积工业污水排放总量和单位面积一般工业固体废弃物产生量,徽州区还有单位面积农用化肥施用量,屯溪区还有公路网密度;2019年各县区主要的共同障碍因素为城镇化率,此外供水总量为黄山区、祁门县、休宁县和黟县共同障碍因素,年平均降雨量为黄山区、徽州区、黟县共同障碍因素,单位面积一般工业固体废弃物产生量为徽州区、祁门县、歙县共同障碍因素,GDP增长率为祁门县、屯溪区和休宁县共同障碍因素,人口密度为屯溪区和歙县共同障碍因素,人口自然增长率仅作为屯溪区的主障碍因素。

表5 2010、2015和2019年黄山市复合生态系统生态承载力主要障碍因素排序Table 5 Ranking of main obstacle factors of ecological carrying capacity of Huangshan composite ecosystem in 2010, 2015 and 2019

综合2010-2019年黄山市各县区指标变化情况,对复合生态系统生态承载力障碍因素最大的指标为GDP增长率、公路网密度、人均耕地面积、人口密度、城镇化率、单位面积农用化肥施用量和单位面积一般工业固体废弃物产生量等。主要障碍因子由2010年主要集中在资源和经济系统,到2015年集中在经济和环境系统,2019年则集中在社会和资源系统;10年间障碍因素由弹力子系统逐渐转向压力子系统,反映了生态系统受到人类活动和经济发展压力影响不断增大。

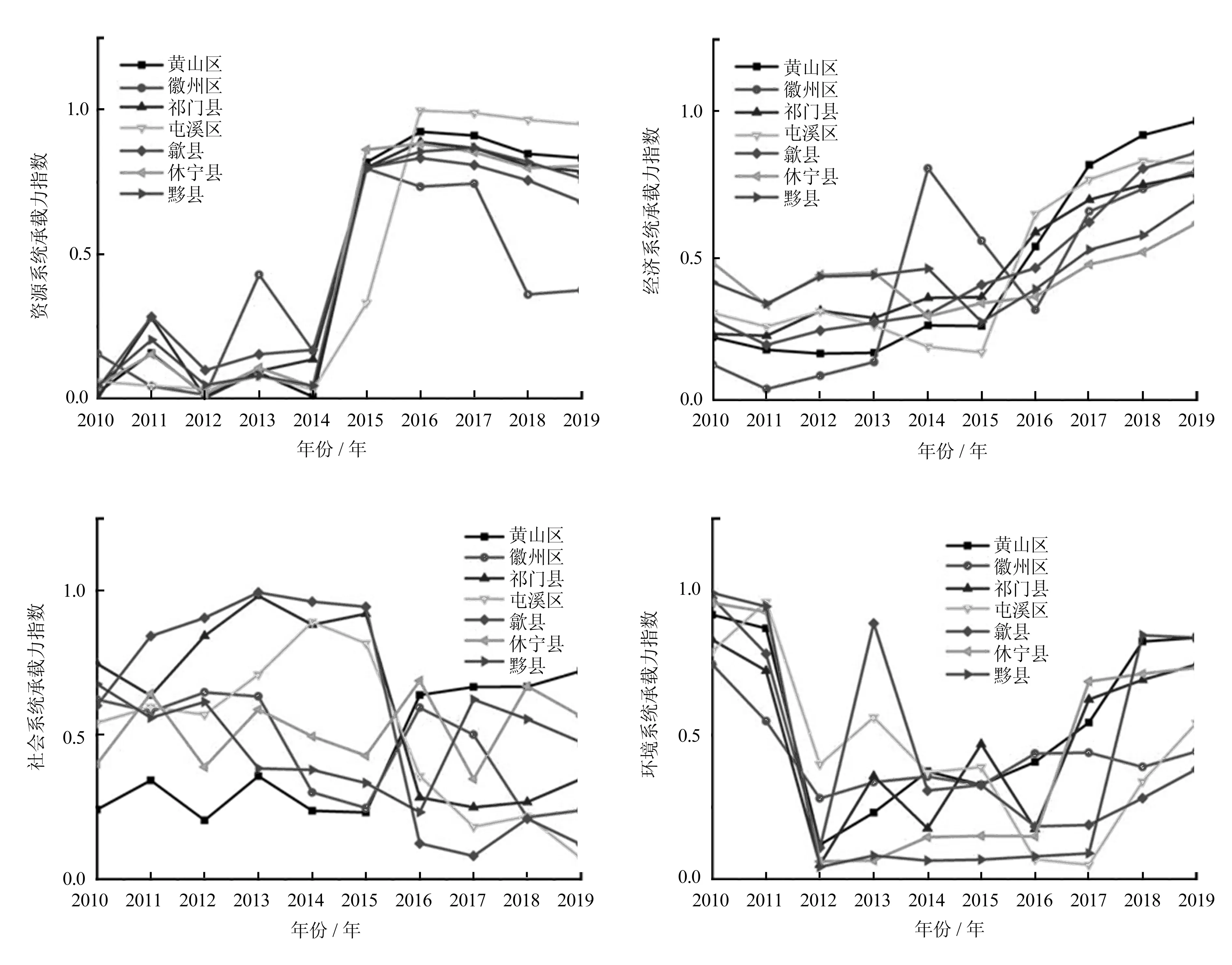

3.3.2 分类指标障碍因素分析 如图3所示,4个准则层对复合生态系统生态承载力的障碍度变化各不相同,总体来看资源系统和经济系统障碍度呈下降趋势,而社会系统和环境系统障碍度呈上升趋势。具体来看,黄山区的资源系统和经济系统虽呈波动下降趋势,但相比而言依然处于很高水平。从准则层障碍度具体数值来看,2015年之前资源系统障碍度处于最大值,2015-2018年,环境系统障碍度大于其他准则层,2018年之后社会系统障碍度最大;截止2019年末徽州区各准则层障碍度除经济系统之外其它3个基本相同,具体而言,2014年之前及2015-2017年障碍度最大为经济系统,2014-2015年为资源系统,2017年之后为环境系统;祁门县各系统障碍度逐渐趋于一致,2011年之前障碍度最大的为资源系统,2011-2012年为经济系统,此后环境系统一直处于领先位置,2015年之后社会系统上升幅度明显增加。屯溪区和歙县各准则层变化基本相同,2016年之前经济系统障碍度遥遥领先其他系统,2016-2018年环境系统障碍度增长迅速,社会系统障碍度自2015年之后呈逐年上升趋势并在2018年后处于领先位置;休宁县在2012年前与2017年后经济系统障碍度最大,2012-2017年环境系统障碍度最大。黟县2015年前障碍度最大的为资源系统,2015年后资源系统障碍度迅速下降,其余系统障碍度逐年增加,2018年前环境系统障碍度最大,2018年后经济系统障碍度跃居第一。

图3 黄山市各区、县子系统障碍度图Fig.3 Obstacle degree of each district and county subsystem in Huangshan City

4 结论与建议

4.1 结论

从黄山市复合生态系统生态承载力评价体系来看。2010年以来黄山市各区、县复合生态系统生态承载力呈波动上升趋势,截止到2019年末复合生态系统生态承载力达到较好水平的只有黄山区,达到一般水平的有3个县,分别为祁门县、黟县和休宁县,处于差水平有3个:徽州区、屯溪区和歙县。从4个子系统来看,2010-2019年,黄山市各个区、县资源子系统贴近度、经济系统贴近度总体上呈递增趋势,社会子系统贴近度和环境子系统贴近度呈波动下降的趋势。说明社会经济的发展,生态文明示范区建设和“两山”基地建设等政策的落实为黄山市各区、县复合生态系统生态承载力的提升提供有利条件。环境系统和经济系统对复合生态系统生态承载力的影响最大,其中污水处理率、公路网密度、GDP增长率、第三产业占GDP比重、单位面积工业废气排放量、单位面积工业二氧化硫排放等权重高达0.068、0.057、0.053、0.052、0.051,这也是影响黄山市复合生态系统生态承载力的主要因素。

从子系统障碍度来看。总体上资源和经济系统障碍度呈下降趋势,社会和环境系统障碍度呈上升趋势。截至2019年末,社会系统是影响黄山区、屯溪区和歙县复合生态系统生态承载力水平的最大障碍系统;环境系统是徽州区和祁门县复合生态系统生态承载力水平的主要障碍系统;休宁县、黟县复合生态系统生态承载力水平的首要障碍系统是经济系统。从具体指标来看,城镇化率为多县区主要障碍因素,其余主要障碍因素按在各县区出现频率依次为供水总量、年平均降雨量、GDP增长率、单位面积一般工业固体废弃物产生量等。各县区由于资源环境、人口和发展重点略有不同,故得到的生态承载力水平存在一些差异,但总体上大同小异,主要障碍因子所属评价子系统也相似。2019年障碍因子主要集中在社会系统和资源系统,直接体现了人类活动和社会发展带来的压力变大,但2010-2019年黄山市各县区资源和经济子系统贴进度递增,社会和环境子系统贴进度波动下降的趋势,体现了社会意识并重视到资源环境保护的重要性并且采取了相关措施,取得了一定成效。

4.2 建议

新安江是安徽省第三大水系,起源于休宁县。2012年起黄山市紧抓国家对新安江流域生态保护补偿试点的支持,积极开展环境治理的任务与项目,使得黄山市环境资源发展一路向好,为黄山市的发展提供更好的生态环境保障。截至目前为止,新安江流域的环境治理工作依旧在持续展开。除此之外,黄山市围绕“水十条”“土十条”和蓝天保卫战等行动计划,全面落实“五治”“五控”“五推”措施,积极创建生态文明示范市县,环境质量持续保持优良,环境安全形势保持稳定。

对于黄山市生态环境承载能力的维持与提升方面,第一,应紧跟“十四五”规划发展方向,继续贯彻落实“两山”理念、“三线一单”制度等,持续维护生态保护屏障;第二,对社会和环境系统给予更多的关注,同时兼顾经济和资源系统的改善,全力推进生态环境问题整改落实,持续推进新安江流域的生态环境监测与改善工作,提升区域生态环境承载能力;第三,在保护生态环境的同时,应注重经济的高质量发展,持续推动第三产业发展;第四,加大对于县区环境基础设施建设的投资力度,大力实施乡村振兴战略。

本研究从时间跨度上分析了黄山市近10年的生态承载力变化,但对于未来发展态势、发展重点以及针对黄山市各区、县以及同一时空下各地生态系统生态承载力的发展的横向研究有待进一步探讨。