CT影像在非酒精性脂肪肝患者中医辨证分型中的应用效果

2022-10-10束玢

束 玢

(丹阳市访仙镇卫生院中医内科 江苏 镇江 212321)

非酒精性脂肪性肝病(nonalcoholic fatty liver disease,NAFLD)是慢性肝病的常见分型,其以弥漫性肝细胞大泡性脂肪变为主要特征[1]。流行病学调查显示,NAFLD在世界范围内具有较高的发病率,是威胁人类健康的重要疾病之一[2]。NAFLD呈进行性发展,如不加以干预治疗可进展至肝纤维化、肝硬化,甚至是肝癌,因此NAFLD的早期治疗极为重要[3]。西医在治疗NAFLD中并无特效疗法,且长期使用相关药物治疗存在耐药性和不良反应增多的问题[4]。中医认为NAFLD属于“胁痛”“痞满”等范畴,为保障治疗的针对性,中医将其按照症状表现分为肝郁脾虚证等不同的分型[5]。不同辨证分型的患者疾病进展程度不同,故采用的治疗的药物会有所不同。但中医辨证分型主要依据患者的临床症状、体征结合患者主诉进行分型,缺乏统一的分型标准,人为主观因素的影响较大,一定程度影响中医治疗NAFLD的疗效。CT是NAFLD诊断的重要辅助手段,通过CT检查能够明确脂肪对肝脏的侵袭程度,一定程度反应患者病程进展情况。基于此,本研究拟将CT诊断与中医辨证分型相联系,以提升中医辨证分型时的客观性,继而提升中医在治疗NAFLD中的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取丹阳市访仙镇卫生院2020年8月—2021年12 月门诊就诊的NAFLD的84例患者为研究对象。其中男性53例,女性31例;年龄最小23岁,最大66岁,平均年龄(43.03±3.34)岁;病程1~13年,平均病程(6.02±0.94)年。将所有患者按照中医辨证分型分组:肝郁脾虚证(n=26)、湿热内蕴证(n=30)、痰湿内阻证(n=9)、痰瘀互结证(n=11)、肝肾不足证(n=8)。纳入标准:①符合NAFLD的诊断标准[6];②肝功能指标如谷草转氨酶、谷丙转氨酶异常升高1年以上;③影像学诊断显示为弥漫性脂肪肝。排除标准:①自身免疫性疾病肝病患者;②病毒性、酒精性、药物性肝病;③心、肾、肺等主要器官存在严重疾病;④资料不全者。本研究符合《赫尔辛基宣言》要求。

1.2 方法

(1)CT检查方法:采用德国西门子SOMATOM螺旋CT系统对患者开展CT检查,设置参数为电压120 kV,电流350 mA,层厚5 mm,层间距5 mm。扫描范围包括肝脏、脾脏。注意避免肝脏内血管、结节等。扫描选择患者的肝脏作为感应区,测量肝脏CT值。依据肝脏/脾脏的CT比值进行NAFLD分度。其中轻度比值>0.7,且<1.0;中度比值>0.5,且≤0.7;重度≤0.5。(2)中医辨证分型方法:①肝郁脾虚证。主症,胁痛、走窜作痛,因情志不节而不加重,可由倦怠、烦恼诱发。次症,腹胀腹痛、抑郁烦闷、怠倦乏力、时欲太息。舌象为苔薄白或腻,舌色淡;脉象为脉弦或细。②湿热内蕴证。主症,右胁肋胀痛。次症,尿黄便秘,口干舌苦,恶心呕吐,困倦乏力。舌象为色红,苔白腻。脉象为濡数或滑数。③痰湿内阻证。主症,右胁肋不适、胀闷。次症,食欲下降,头晕困倦,恶心痞满,体型肥胖。舌象为色淡胖大,苔白腻。脉象为濡缓。④痰瘀互结证。主症,右胁下痞块。次症,胁下刺痛,纳呆厌油,面色晦暗。舌象为苔腻,边有瘀斑。脉象为脉弦滑或涩。⑤肝肾不足证。右胁隐痛。次症,盗汗耳鸣,失眠多梦,腰膝酸软,月经不调或遗精。舌象为舌红少津。脉象为脉细或细数。

1.3 观察指标

①分析不同中医辨证分型与CT分度的对应关系。②分析不同中医辨证分型患者的肝脏CT值、脾脏CT值、肝脏/脾脏CT值。③分析不同中医辨证分型患者的病灶大小。④分析不同中医辨证分型患者的病灶强化情况,分为轻度、中度、重度。

1.4 统计学方法

使用SPSS 22.0统计软件进行数据处理。符合正态分布的计量资料采用()表示,行t检验;计数资料用频数和构成比[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

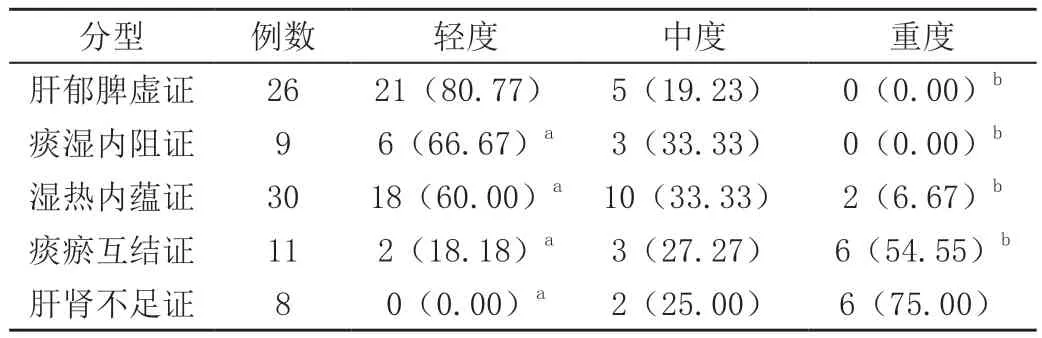

2.1 中医辨证分型与CT分度的对应关系分析

CT分度轻度构成比由高至低分别是肝郁脾虚证80.77%、痰湿内阻证66.67%、湿热内蕴证60.00%、痰瘀互结证18.18%、肝肾不足证0.00%。CT分度重度构成比由高至低为肝肾不足证75.00%、痰瘀互结证54.55%、痰湿内阻证6.67%、湿热内蕴证0.00%、肝郁脾虚证0.00%。其中肝郁脾虚证轻度构成比高于其他证型,肝肾不足证重度构成比高于其他证型,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 中医辨证分型与CT分度的对应关系分析[n(%)]

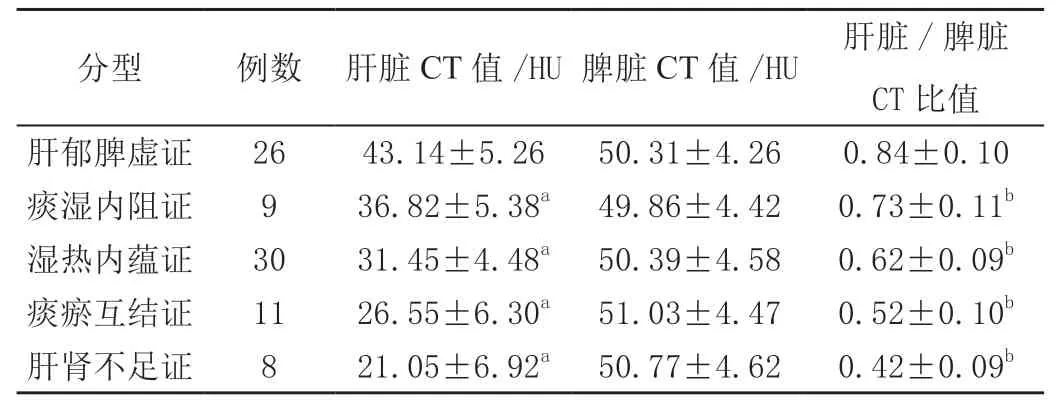

2.2 中医辨证分型与肝脏CT值、脾脏CT值、肝脏/脾脏CT值的关系

肝脏CT值水平由高至低分别为肝郁脾虚证、痰湿内阻证、湿热内蕴证、痰瘀互结证、肝肾不足证;肝脏/脾脏CT比值由高至低分别为肝郁脾虚证、痰湿内阻证、湿热内蕴证、痰瘀互结证、肝肾不足证。肝郁脾虚证肝脏CT值、肝脏/脾脏CT比值高于其他分型,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 中医辨证分型与肝脏CT值、脾脏CT值、肝脏/脾脏CT值的关系()

表2 中医辨证分型与肝脏CT值、脾脏CT值、肝脏/脾脏CT值的关系()

注:以肝脏CT值最高的肝郁脾虚证为对比,aP<0.05;以肝脏/脾脏CT比值最高的肝郁脾虚证为对比,bP<0.05。

?

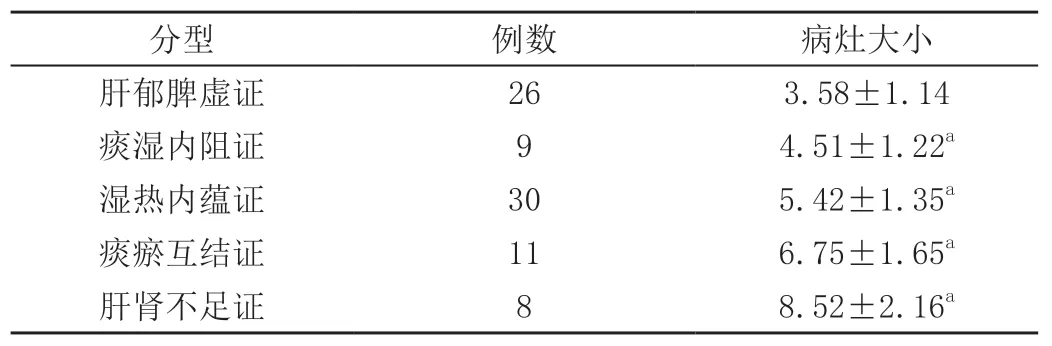

2.3 不同中医辨证分型患者的病灶大小

病灶大小由小至大的顺序为肝郁脾虚证、痰湿内阻证、湿热内蕴证、痰瘀互结证、肝肾不足证。肝郁脾虚证病灶小于其他辨证分型的患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 不同中医辨证分型患者的病灶大小(,cm)

表3 不同中医辨证分型患者的病灶大小(,cm)

注:以肝郁脾虚证为对比,aP<0.05。

分型 例数 病灶大小肝郁脾虚证 26 3.58±1.14痰湿内阻证 9 4.51±1.22a湿热内蕴证 30 5.42±1.35a痰瘀互结证 11 6.75±1.65a肝肾不足证 8 8.52±2.16a

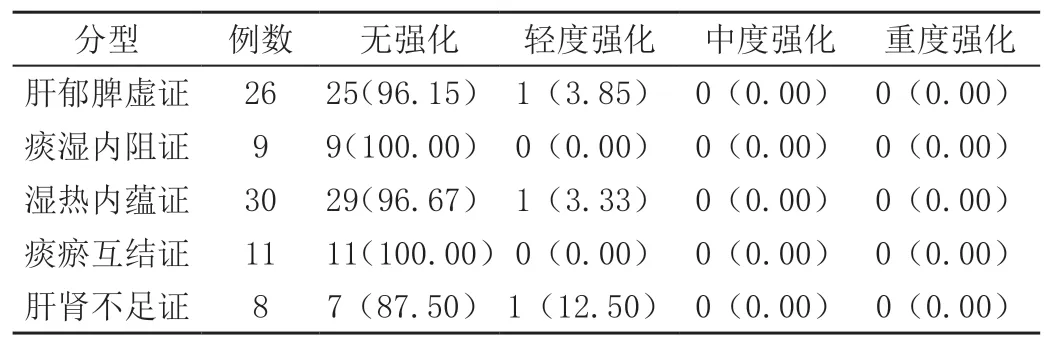

2.4 不同中医辨证分型患者的病灶强化情况

不同中医辨证分型患者病灶强化情况对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 不同中医辨证分型患者的病灶强化情况[n(%)]

3 讨论

NAFLD的病理改变包括单纯脂肪肝、脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化等数个阶段,不同阶段代表着患者的病情进展。目前肝脏穿刺活检是脂肪肝诊断的金标准,但是穿刺检查属于有创性检查,重复性不佳,应用较为局限。CT是诊断NAFLD的重要方式,既往研究表明,肝脏CT值与肝细胞脂肪含量呈反相关,故NAFLD的病情进展与CT值呈负相关[2]。

NAFLD其发病机制尚未完全明晰,推测可能与脂质代谢紊乱、胰岛素抵抗、脂质过氧化等因素密切相关[7]。而中医认为NAFLD属于“胁痛”“痞满”等范畴,认为其发病与劳役过度、嗜食肥甘油腻、情志不节等相关,长期处于上述状态可致脾失健运、痰湿内阻,继而致痰瘀互结、痹阻肝络[8]。NAFLD病位在肝,但发病涉及脾、胃、肾等,属于本虚标实之症。中医学在疾病治疗中以辨证论治为治疗用药的基础,故对症下药才能获得理想的疗效[9]。按照中医辨证分型的观点,可将NAFLD分为肝郁脾虚证等证型,继而依据患者的证型特点制定针对性治疗方案。既往中医对NAFLD的辨证分型主要依赖患者主诉、症状、舌象、脉象等,而这些诊断依据均难以量化,故诊断分型受到主观因素的影响较大[10]。如患者症状等表现不典型,可能出现分型偏差,继而导致最终治疗效果不佳。因此推广中医治疗NAFLD则必须解决分型无法科学量化的问题,为此有学者建议将CT值作为中医NAFLD辨证分型的依据[11]。CT值能够反映肝脏脂肪侵袭程度,正常状态下的肝脏其CT值与脾脏差异不大;而随着脂肪化的加重,CT值会逐渐下降,继而导致肝脏的CT值逐渐低于脾脏。基于此,中医治疗中可通过CT值的数值,对脂肪肝开展分型,以对症下药。

本研究拟寻找CT值与中医NAFLD辨证分型的映射关系,结果显示,肝郁脾虚证的CT值分度中轻度构成比最高,并且肝脏/脾脏比值最高,该辨证分型在中医辨证分型中属于疾病的早期,可反证NAFLD早期CT值变化最小。随着病程发展,肝脏CT值呈现不断下降的状态,提示肝脏脂肪化的程度越高[12]。当NAFLD进展至肝肾不足证阶段,病程较久,对肾功能也产生了显著的负面影响,其肝脏/脾脏比值显著下降,证实肝脏/脾脏CT比值降低与末期肝肾不足证与存在一定的映射关系。因此可将肝脏CT值变化作为中医辨证分型的重要参考,以使中医辨证分型更为准确。本研究通过对比不同辨证分型患者病灶大小变化发现,病灶大小与病程具有相关性(P<0.05),因此临床还可利用CT测定病灶大小为NAFLD辨证分型提供参考。本研究结果显示,病灶的强化程度未呈现明显的分型差异。因此不能利用病灶强化情况作为NAFLD辨证分型的依据。

综上所述,利用CT值的变化、病灶大小的变化可量化分型诊断标准,使既往依靠主诉、症状等的分型更为精准,继而使中医NAFLD辨证分型更为精确和客观,有助于中医治疗NAFLD疗效提升和推广。